�@

����

�@

�@

�单�@�쓹

�@

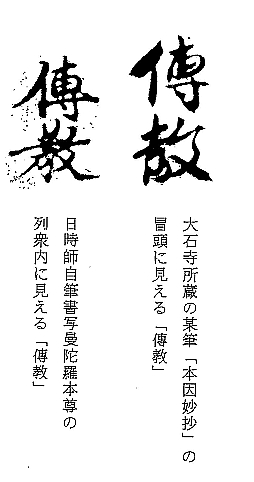

�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i1�j

�@

�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i2�j

�@

�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i3�j

�@

�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i4�j

�@

�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i5�j

�@

�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i�U�j

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�@�ځ@�@�@�@��

2�A�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̕����I�ʒu

3�A�u�{�������v�Ɓu�S�Z�ӏ��v�̊W

4�A�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̖{�����v�z

�@

�@

�@

�@

�@�{�_�́A�����嗬���w�̎和�ł���{�����v�z���ǂ̂悤�Ɍ`������Ă������Ƃ��������������̂ł��邪�A��X�̐���A���͓����̍l�@�ɕK�v�ȏ��ޗ�����āA���̊o���ɂ��悤�Ƃ�����̂ł���B

�@�{�����v�z�̓����ɂ��Ă͎����ȍ~�ɏڏq���邪�A��ʂɓ����嗬���w�̊���ƌ��Ȃ���Ă���u���@�{���_�v�Ƃ������ɂ̎�v�ȍ\���v�f�̓��ł�����ł���̂��A�{�����v�z�ł����E�{瑘_�ł���Ƃ�����B�����āA�����̋`�ɂ��āA�����嗬���ł͌×��@�c�E���@���l���h�c�E�����t�ɗB����l�Ƃ��ē`������A�ȗ������嗬�̓`���Ƃ��đ���̂�������m��Ȃ��`�ƌ֎�����Ă����B����ɑ��Ė嗬�O����́A�@�c�͖ܘ_�̂��ƁA�h�c�̓����t������֗^���Ȃ����ɂĂ˂����ꂽ�`�ł���A���������̓��e�����A�����̓`���ł���ߑ��M�̂炿�O�ɍ\�z���ꂽ�O���̂��Ƃ������ł���ƑΏ�����Ă������j������B

�@���̂悤�ɑS�����قȂ���O���҂̎咣����ѕ]���́A�����ɂ��ꂼ��̖�h�ӎ����O�ʂɉ����o���ꂽ���̂ł���A����䂦�ɖ{���Ȃ�Ȃ����ׂ��ڍׂȌ���������ȉ��l���f�ȂǂƂ�����Ƃ̘J�́A����܂łقƂ�ǎ���Ă��Ȃ������̂ł���B���̌����̈�[�ɂ́A�W�����̎�舵���̓����A�������̂��̂̏��Ȃ����Ƃ�����ւ��������邩�A������ւ��ǂ��ɂ��N���A�[���Ė������̒[���ɕt���Ȃ�����A�E�̂悤�Ȗ嗬���O�̕��s��Ԃ͂��ꂩ������������Ă������̂Ɨ\�z����A����͂��݂��ɂƂ��ĕs�K�ȏł���A�������@�c���͂��߂Ƃ��鏔��t�̐M�I�w�͂ɑ���Y���ł���ƍl������B

�@�{�o���́u�{�����v�z�̌`���v�Ƃ���悤�ɁA�{�����v�z�Ƃ����l�����͓����嗬�ɂ����đ����������Ԃ����������Ō`����čs�������́A�Ƃ����F���̏�ɐ����Ă���B���̌��ʂ����猾���A����͏@�c�Ō�200�N���̊Ԃɂ�����`���Ƃ����ӂł��邩�A���Ƃ����āA�@�c�̐M�̌n�̒��ɑS�����̍��Ղ���Ȃ��������̂��A����ɂ˂�����čs�����Ƃ����F���ł͂Ȃ��B�@�c�̔ӔN�ɂ��������d�v�f�������嗬�Ɍp������A���̌�ɓƓ��̖{�����v�z�ƂȂ��čs���ߒ����l�@����ޗ������Ƃ���̂��A�{�o���̎�|�ł���B

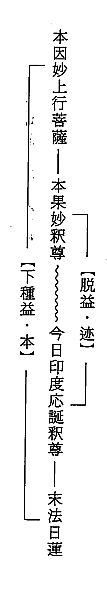

�@�ŏ��ɁA�{�����Ƃ͓V��q�{�́u�@�،��`�v�����ɐ������{��\���̑��ŁA�v���̖{���̈��s���s�v�c�E���ł��邱�Ƃ������B�u�@�،o�v�@�����ʕi��\�Z�́u��{�s��F���E���������E���P���s�v�̈ꕶ�Ɋ�Â��`�ŁA�q�{�ɂ��A�����́u�����v�͌b���̈ӂ��܂ނƂ��납��{���̒q����\�킵�A�u��{�s�v�͖{���̍s���A�u��F���v�͖{���̈ʖ��ɂ��ꂼ��z������A���o���ɒq���E�s���E�ʖ��̎O����������Ă���Ƃ��납��A���̎O�����v���{���̖{���ɂ����鎩�s�̈��Ɖ����Ė{�����Ə̂���̂ł���B

�@����A���̖{�����Ǝ�ɑΒu�����{�ʖ��Ƃ͖{��\���̑�j�ɂ�����A�E�̈���������~�����ďؓ����ꂽ�v���{���̉ʓ������ł���Ƃ����`�ŁA���ʕi�̊J瑌��{�ɂ���ĊJ�����ꂽ�v���{���̐������w���B�@�����ʕi�́u�䐬���ߗ��E�r��v���v�̕��ɋ�����̂ŁA�����́u��v�͐^�@�����̗��Ő^���O�A�u���v�͒q�b�̋`�ŊϏƋO�A�m�ߗ��n�͒q�b�̂͂��炫�������閜�s�Ŏ����O�Ƃ��ꂼ��K�肳��A�^���O�E�ϏƋO�E�����O�̎O�@�����ܕS�o�_���̋v���ɉ~���ɐ��A���ꂽ�䂦�ɖ{�ʖ��Ə̂���Ƃ����B

�@������ɁA�{���ɂ����{�����v�z��v�Ď����A���̖{�ʖ��ł���ܕS�o�_���̋v�������̎ߑ���E�v�̋���ƒ�߁A����ɑ��Ė{����������v�̎��A���̋������s��F�ƋK�肵����ŁA��s��F�̍Ēa�ł�����@���l������̋���A���@�̕��Ƃ��ĐM�����悤�Ƃ�����̂ł���A���̖{������̖��@�Ɩ{�ʒE�v�́u�@�،o�v�Ƃ̊Ԃɖ@�̂̏�������čs�����Ƃ���v�z�ł���B

�@�O�q�̂��Ƃ��A���̖{�����v�z�ƕ\����̂̊W�ɂ���̂���E�{瑘_�ł���B���̗��҂́A����Ӗ��ł͓������̂���E�E�̖{瑂𒆐S�Ɍ��邩�A���邢�͖{�����Ɩ{�ʖ��̏���𒆐S�Ƃ��Č��邩�̈Ⴂ�ł���Ƃ�����B����āA���̃j�҂����S�ɕ������ďq�ׂ邱�Ƃ͖{���s�\�ł���A���ꂩ��̋L�q�̒��ł����҂ɂ͌��������`�ŐG��Ă������ƂɂȂ邪�A�����ł͂Ȃ���E�{瑘_�ł͂Ȃ��āA�{�����v�z�𒆐S�ɗ}���ď��_��W�J����̂��A���̗��R���ȒP�ɏq�ׂĂ��������B

�@���̗��҂̊W�ɂ��ẮA���s�C�G������E�{瑘_�������_�A�{�����v�z��{���_�ƕ��ނ��ďڂ��������������Ă���悤�ɁA�܂���E�̖{瑏���ɂ�艺��v�̑�ڌ����I�ю���A���̑I���̏�ɖ{�����v�z���\�z����āA������u���@�{���_�v����������Ƃ����`�ƂȂ�B������ɁA��q����悤�ɁA��E�{瑘_�̂��镔���ɂ��ẮA���łɏ@�c�̔ӔN�ɂ����ď��Ȃ��炸�咣����Ă���A���ꂩ�c�Ō�ɖ{�����v�z���`������čs�����ŁA�����قȓ��e��t������čs�������̂Ǝ��͍l���Ă���B����āA������u���@�{���_�v���ł�������L�[�|�C���g�̒S����͖{�����v�z�̕��ɂ���A���̌`���̉ߒ���_����A��E�{瑘_�̌`�������̂��Ɩ��炩�ɂȂ�ƍl������̂ł���B

�@���āA�E�ɖ{�����v�z�̍��i��f�`�������A���͂��̋�̓I�Ȏ��ۂ����邽�߂ɁA����܂œ��v�z��������S�I�����Ƃ���Ă����u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����ƁA���̋����̒��ɖ{�����v�z���F�Z�������n�߂��Ύ����L�t�E���������t�E���{�����v�t�̎O�t�̌������A���X���Ɍ����Ă݂悤�Ǝv���B

�@���́u�{�������v�Ɓu�S�Z�ӏ��v�̗����́A���ꂼ��O��5�N�i1282�j10��11������ѓ�3�N�i1280�j����11���ɓ��@���l��荂��E�����t�ɗB����l�Ƃ��Ď��^���ꂽ�ŗv�[��̑��`���Ƃ��āA�����嗬�ł͌×����u���������v�u�����������v�u�������v���ƌĂ�Ă����B�������A���̐�����Ă�����e�����̏@�c�╶�Ɨ]��ɂ���������Ă��邱�Ƃ�A���{�͖ܘ_�̂��ƁA�M���ł���Îʖ{���������Ȃ����ƂȂǂ���A�������U������o����Ă����B

�@�u�{�������v�̍ŌÎʖ{�Ƃ��āA����܂ŕx�m��Ύ���5��E�����t�i1348�`406�j�̎ʖ{����Ύ��ɏ�������Ƃ���Ă������A���ʖ{�ɓ����t�̏����E�ԉ��⏑�ʔN�L���͂Ȃ��A�܂����̕M�Ղ���͓����t�̂��̂Ƃ��邱�Ƃ͓���B����܂œ����t�̎ʖ{�Ƃ���Ă�����Ύ����u�{�������v�̎��ƁA�����t�̎��M�����ɋ����Ă݂�̂ŁA�ꉝ�̖ڈ��Ƃ��āu�����v�̃j��������ׂĂ������������B�M�Փ��̎��鎗�Ȃ��̔��f�Ȃǂ͏��F���ꂼ��̎�ςɊ�Â����̂ł��낤���A���̗��҂̏ꍇ�͕����̍��i���̂��̂����Ȃ葊�Ⴕ�Ă���悤�Ɍ�����B

�@����ł͉��̂ɂ��̎ʖ{������܂œ����t�̂��̂Ƃ���Ă����̂��B���̖��ɂ��Ă͒r�c�ߓ��t�́@�u��Ύ����^�M�w�䏑�ژ^���L�x�̉���v�ɏڏq����Ă���̂ʼn������ꂽ�����A���̓����t�̕M�Ƃ���Ă����u�{�������v�̕M�ՂƓ����Ɣ��f�����M�ŋL����Ă��镶�����A��Ύ��ɂ͂��̊O�Ɂu�䏑�ژ^���L���v�i�u���a���v�u�i���ӏ��v�u�O���@���v�M�ʂ⏔�䏑����сu�l���`�W���v�̗v�����^�A���ڎt���`��Z�V�m���ɂ��Ă̓E�L�Ȃǂ��܂ށj�Ɓu�ܐl���j���v�u�{��S�ꏴ�v�̗��ʖ{�ƁA���ʓI�ɂ͂��Ȃ�̂��̂��������Ă���B�������A���̒��ɂ͓��M�Ղ̎�����ɂȂ�����͍��̂Ƃ���قƂ�ǂȂ��A����͑�Ύ�����ѓ����嗬�Ƃ������͂ɖڂ�]���Ă݂Ă��A�ɕω��͂Ȃ��̂ł���B����Ȓ��ŁA��Ύ��ł͓����Ɉ₳��Ă���]�ˊ��̋L�^�Ɍ���������t���M�́u�ܐl���j���v�i���݂͎U�킵�ē`���Ȃ��j���E�̖^�M�u�ܐl���j���v�ƒf�肵�A���̌��ʂƂ��Ď����I�ɂ��̑��́u�䏑�ژ^���L���v�u�{��S�ꏴ�v�A�����āu�{�������v�̎ʖ{�����ׂē����t�M�Ɣ��f�����悤�ł���B�������A����͑S����F�Ƃ��킴������Ȃ����̂ł���A����䂦��Ύ�������܂ōŌÎʖ{�Ǝ咣���Ă����u�{�������v�u�O���@���v�u�䏑�ژ^���L�v�̓����t���ʖ{�͂��ׂĖ������̂ƒ�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@����ł͉��̂ɂ��̎ʖ{������܂œ����t�̂��̂Ƃ���Ă����̂��B���̖��ɂ��Ă͒r�c�ߓ��t�́@�u��Ύ����^�M�w�䏑�ژ^���L�x�̉���v�ɏڏq����Ă���̂ʼn������ꂽ�����A���̓����t�̕M�Ƃ���Ă����u�{�������v�̕M�ՂƓ����Ɣ��f�����M�ŋL����Ă��镶�����A��Ύ��ɂ͂��̊O�Ɂu�䏑�ژ^���L���v�i�u���a���v�u�i���ӏ��v�u�O���@���v�M�ʂ⏔�䏑����сu�l���`�W���v�̗v�����^�A���ڎt���`��Z�V�m���ɂ��Ă̓E�L�Ȃǂ��܂ށj�Ɓu�ܐl���j���v�u�{��S�ꏴ�v�̗��ʖ{�ƁA���ʓI�ɂ͂��Ȃ�̂��̂��������Ă���B�������A���̒��ɂ͓��M�Ղ̎�����ɂȂ�����͍��̂Ƃ���قƂ�ǂȂ��A����͑�Ύ�����ѓ����嗬�Ƃ������͂ɖڂ�]���Ă݂Ă��A�ɕω��͂Ȃ��̂ł���B����Ȓ��ŁA��Ύ��ł͓����Ɉ₳��Ă���]�ˊ��̋L�^�Ɍ���������t���M�́u�ܐl���j���v�i���݂͎U�킵�ē`���Ȃ��j���E�̖^�M�u�ܐl���j���v�ƒf�肵�A���̌��ʂƂ��Ď����I�ɂ��̑��́u�䏑�ژ^���L���v�u�{��S�ꏴ�v�A�����āu�{�������v�̎ʖ{�����ׂē����t�M�Ɣ��f�����悤�ł���B�������A����͑S����F�Ƃ��킴������Ȃ����̂ł���A����䂦��Ύ�������܂ōŌÎʖ{�Ǝ咣���Ă����u�{�������v�u�O���@���v�u�䏑�ژ^���L�v�̓����t���ʖ{�͂��ׂĖ������̂ƒ�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@���āA���̂悤�ɓ����t�ʖ{�����ł���ƁA��������ʖ{�ł͗v�@�����C�t�̉i�\3�N�i1560�j�̎ʖ{�i���R�{�厛���j���ŌÂƂȂ�A�������T�O�N�i1572�j���̖��{������t�̎ʖ{�i�ۓc���{�����j�Ƃ������ƂȂ�B����A�u�S�Z�ӏ��v�̕����A���݂̂Ƃ���A�i�\7�N�i1564�j�̖��{�����R�t�̎ʖ{�i��c�C�f���j���ł��Â��A����ɑ����Ă�͂�v�@�����C�t�ʖ{�i�Έ�q�����j�Ɩ��{������t�ʖ{�i�ۓc���{�����j������Ƃ����B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v���Ɍ����ʖ{�Ɋւ�������16���I�㔼�������̂ڂ邱�Ƃ��ł����A�c��300�N��Ƃ������ƂŁA�ʖ{�̎c���`�Ԃ��炻�̐��{�^�ւ̑��݂��ؖ����邱�Ƃ͔��ɍ���ȏɂ���Ƃ�����B�����ŕ����яオ���Ă���̂��A���̗��������p���镶���ł��邪�A��ȌÕ����͎���2�_�ł���B1�_�͎O�ʓ����t�́u�{���������v�A����1�_�͖��@������t�́u�ܐl���j�������v�ł���B

�@���̓��A�����t�i1294�`354�j�́u�{���������v�͈��p�����Ƃ������́u�{�������v���̂��̂̒��ߏ��ł���A�{�����m���Ȃ��̂ł���u�{�������v�̏@�c��������t�ւ̑��`�Ƃ����`�������ɐ^������тт邱�ƂƂȂ�B�������A�{���ɂ��M���ł���Îʖ{�����݂����A���̂Ƃ���͑�Ύ��ɏ��������M�ʕs���ŕ\���Ɂu�ߓ����V�v�ƋL����Ă���ʖ{���ŌÂƌ����邪�A�����t�i���v�N���ځj�̎��Փ��͑S���s���ł���B���̂悤�ȕs�m��v�f�ɉ����āA���̓����t�̒�����e�Ƃ̑����u���@�@�v�Ȃǂ̎g�p���̖�蓙����A�]�����U�����������o����Ă���B

�@���ɁA����t(�`1384�j�́u�ܐl���j�������v�͓����t�̈ӂ��ē����t���邢�͐��R����t����q�����Ƃ����u�ܐl���j���v�𒍎߂������̂ł��邪�A���̒��ɖ{���E�S�Z�ӂ̗�������̈��p��������B�{���Ɋւ��Ă��A�܂��ߔN�^�U�_�������Ă��邩���A�{��12���Œr�c�ߓ��t���u�w�ܐl���j�������x�̍l�@�v�Ƒ肵�āA�V���Ȏ��_����{���ɏڍׂȍČ����������A���ɂ��̋L�q���e���獶�������i�{���@�����j�t�̏����Ƃ̋����֘A�����w�E���A�����t�i1428�`�j�̒�����Đ����������̂Ɛ�������Ă���B���́u�ܐl���j�������v���܂����{����ьÎʖ{���Ȃ��A�]�ˊ��̖����Z�N�i1658�j�ɖ��@����19��E�����t�����ʂ������̂��ÂŁA���������̎ʖ{���̂���舵�������Ȃ������A�Ƃ�����{���𖭘@������t�̒���Ƃ���ɂ͗]��ɂ���肩�����Ƃ��킴������Ȃ��B

�@���̂悤�ɉE��2���̗̍p������ƂȂ�ƁA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����Ɋւ��Ă��̑��݂���̓I�ɏؖ��ł�����̂̎���́A����������퍑���ւ̉ߓn���ł��镶���N�ԁi1469�`87�j�ɂ܂ʼn��邱�ƂƂȂ�B���̕����N�Ԃɂ͎���3�_�̎������w�E�ł���B1�ɂ͍��������i�{���@�����j�t�̐�q�ƍl������u�S�\�ӏ��v�̑��݂ł���B�{���ɂ͒��Җ�������N����L����Ă��Ȃ����A�����̋L�q����x�����t�͕���12�N�i1480�j�̓����t��Ɛ��肵�A���s�C�G�������t�̕���19�N�i1487�j�̐�q�Ɛ������Ă���B���́u�S�\�ӏ��v�ɂ�

���@�����Ɍ�t�������ʎ��d�̌����S�Z�ӏ��̖{瑌����L��B

�Ƃ��āu���ʎ��d�̌����v���u�{�������v�A�u�S�Z�ӏ��̖{瑌����v���u�S�Z�ӏ��v�Ɨ����Ɍ��y���A���ɂ����ꂼ��̈��p���������������ڂ����Ă���B

�@��2�́A�������������t�́u�����v���̉�����������ʖ{�����{�E�������ɏ�������Ă��邱�Ƃ��x�����t�ɂ�����Ă���B���̎ʖ{�́u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�u�{�����ӑ��`�v�u�Y�������v�̍��{�̂悤�ŁA�M�ʂ̐l������єN��͕s���B�����炭���s�E�v�@���ɂ��������̂��A�]�ˊ��ɗ��o�������̂ƍl�����邪�A���̉�����

�@�{�j�]�N�A�{���@�����V

�ȑO�����鑠���n������t���s嫃��L���g���`�A�A�C�e�����j�_�B�n���{���@�V�j��V�L�k�B�R���Ԗ{�������F�X�����X�]�]�Bৃj���L��l�����{���\�V���P���ʃV���k�B�ߔN����g�\�X�s�v�c���l�L���e���M�L���V�B���ט��탊�P�ȃe�s�R���V�V�B�ȃe���{���L�L���Z����B�A���{���V�S�Z�P���n�҈ȃe���q����L�v�V�Y�M��B���j�]�N�A�s�R�L���̃j�s���n�V���A�㌩�L�L����ӓ���B

�@�����\��N�����������@�����ݔ��B

�@�y�����\���N�\���\����̓��扜���L��z

�@�@�{�j�]�N�A���䎛�����l�j���^�V�V���B�����\�ܖ��K�ތ��\�ܓ��@�����ݔ��B

�ƋL����Ă���B�����ɂ͖{���E�S�Z�ӂ̗������܂ނƍl������u�鑠���v������t���t���̓��s�t��葊�`�������ƁA����ы��s�E�v�@���̑O�g�ł���Z�{����\��E���L�t�i�`1487�j�����́u�鑠���v������t�����ʂ������ƂȂǂ��L�^����Ă���B����āA���s��o�_�̓����嗬�ł͓����t�ȑO���u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�����u�鑠���v�̖��̉��ɑ��`����Ă���A���̗����̐����������炭15���I�����ɂ܂ł͂����̂ڂ���̂Ƒz�肳���B�Ȃ��A�����E���s�E���L�̎O�t�W�̈�[�������A�������N�i1469�j���ɓ����t�������̖��Ŏt�E���s�t�Ƌ��ɓ��L�t�̑㊯�Ƃ��āA�������{�Ɂu�Џ�v����悵�Ă��鎖�����m�F�����B

�@��3�̎����́A�g���R�v������11��̍s�w�@�����t�́u���ƒ����`�v�ɏ����͎�����Ă��Ȃ����A�u���]�v���Ƃ��āu�{�������v���l�ӏ��ɂ킽���Ĉ�����Ă���B�{���ɂ́u�����\�O�N�h�N�������@�����䔻�v�ƋL����Ă��邪�A�E�́u�{�������v�̕��Ɋւ��Ă͈��p�����œ����t�̃R�����g���Ȃ��A���̈��p�̈Ӑ}���s���Ƃ��킴������Ȃ��B�������A���̎����ɐg����v�嗬�̓����t�����`���̒��ɋ�����ڂ��Ă��鎖���́A���̐�����������x�����̂ڂ点����̂ƔF�����邱�Ƃ��ł��悤�B

�@�Ȃ��A�u�S�Z�ӏ��v�̉����ɂ�

�E�A�����������v�������n�A���l�o�����{���A�O�����������H��B��l����Ŗ��N�������s���e�����Z���B�L������v���s�ҁA�L�����t�q�g��������B�c�c�ݓ�嫃��׃��g�t�햳�L�V�O�ʏ��������`�҃n�t�����N�փV���t�Җ�B�R���ԋʖ��v�n���阦�J�R�A���ڃn�O�ʘ�������B�ԗ����j�����j�L����s�@�����]�]�B���e���^�V�����B

�@�@�@�@���a���N�p�q�\���\�O���@�@�������X�����j�V���B�E�A�������v�{瑏���n�җB����l�V������A�R���j���R�V�{�o�@�����E���X�ؖL�O��苗������n�ғ��ʎ唺�����l��A�n���E���c�E�����E���R���݁X���X�j��s�@���߃��X�����Z��A���e�s翓��j�������y���w���L���V�A嫃��R���g�˃e�ʌ��̓j�t���X�V���A����Z�p��s�@�ю����A�w���y�T�����A���o�����q�̕��j�������������ю�����g��ڕL���B

�@�@�@�@�N�i���N�p�ߏ\���\�O���@�@�������X����E�����j�V���]�]�B

�Ƃ���A����ɓ����́u�S�Z�ӏ������v���ɂ�

�E������`�n�Ғ��X���ŗv��A�R���j�������E���c�����V�O�ʏ��j��s�@�����X�V���A����E�n�����n���X�ؕ������t�����A���R�E���J����������i�@��A���c�E�����E���v�����X�؉͓����t���_�j�R�������c���]�]�A���e�������V���_�j�V�L�k�]�]�B

�E�����錈�n�ғ�����X���ŗv��A�R���Ԗ@�������V�̃j�ȃe�e�ʘ��[�`���n����㈢苗����T�j���^�V�V�L�k�B�������T�و�苗����s�j���^�X�V���B

�ƋL����Ă���A�u�S�Z�ӏ��v�̑��`�o�߂���̓I�Ɏ�����Ă���B���R�A����炷�ׂĂ��j���Ƃ��Ď�����ɂ͂����Ȃ����A�E�q�̂悤�ɁA���Ȃ��Ƃ����s�\�\�����Ƃ�������͊m�F�����̂ŁA��͂��̌n�����ǂ��܂ők��ł��邩�Ƃ������Ƃł���B

�@����A�u�{�������v�̓��C�ʖ{�̉����ɂ�

�E�A�{�������ꊪ�A�ȃe���z��s�@������l���M�V�{���ʃV�V���L�k�B�A���e�ޘ��{�e���V�������ʔV���`�B�R���j���Z�{�����Z��l�]�N�A�����{�������n���������V�M�Ֆ�B�����؋��n�ғ��R�����Γ��V�����g�^�����������������哯���̖�B

�@�@�i�\�O�M�\�N�\�j���\�������ʃV�V���L�k�B�@�@���C�ݔ��B

�Ƃ������C�t�̏������݂�����A������S�ʓI�ɐM�������ɂ������Ȃ����A��͂�����嗬���ł̗��`���F�Z����������B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�����������q�ϓI�ɔ��f�������ʁA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v��2���Ɋւ��Ă͂����悻15���I�������炢�ł̑��݂��F�߂���B�܂��A�����嗬�ɂ��̑��Ղ̑������c����Ă���Ƃ��납��A���邢�͓����嗬���Ő��������\�������낤���A�ƍl������B

�@�܂��u�{�������v�ꊪ�́A�`����t�Ő��̐�q�Ɠ`����u�O��͑`���ʑ��������v�ɑ��ē��@�̋`���R�����g��������Ƃ����`�Ԃ���{�I�ɍ̂��Ă���B�܂�A�����Ɏ������u�@�،��`�v�u�@�ؕ���v�u�����~�ρv�̓V��O�啔�ɂ��Ă̎��ʁi���d�j�̌��������p���Ȃ���A�����ɐ������V��@�`��ނ��ē��@�̐��`�������A����ɑ䓖���Ƃ̃j�\�l�Ԃ̏����u���ʕi����厖�v�̒i�Ȃǂ��������đS�̂��������Ă���B

�@���āA���́u�O��͑`���ʑ��������v�͓��������Ő����匳24�N�i808�j5���ɕ������̓�畘a�����O��͑`�ɂ��Ă̎��d�̑��ӂ�`������A������L�^����̍قƂȂ��Ă��邪�A���̓��e������×���蒆�Ó��{�V��ɂ�����U��Ƃ��Ď�肠�����Ă���B���������A�E�̒匳24�N�Ƃ����L�q���炵�āA�Ő��͒匳21�N�i805�j5���ɋA���̓r�ɂ��Ă���̂Ŏj���Ɩ������A���邢�͉���24�N���匳21�N�̌�L���Ƃ���������Ă���B����́A��͂蒆�ÓV�䕶���ōŐ��ɉ�������Ă���u�C�T�����`���L�v�������悤�ɒ匳24�N3���ɐl�����̍Ő������`�����v�`���������߂����̂Ƃ��Ă���A�����N���̋L�ڂƂ����d�v�����ɂ��Ă̂����܂��ȑԓx�������Ă���B�u�O��͑`���ʑ��������v�ɂ��āA�c���F�N���͓����Ɏ~�ϕʗ��������ł��o����Ď~�ς̐�ΐ�����������A����ɂ̎O���ɋ��̎O�����z�������Ȃǂ̋`��������Ƃ��납��A���q�����i1250�j���疖���i1300�j���̐����Ɛ��肵�Ă���B

�@����A�u�S�Z�ӏ��v�́u�{�������v���V�䋳�w�������߂���`�ł������̂ɑ��āA�u�E���㘦�{瑏���v51�ӏ��Ɓu��{瑏���v55�ӏ��̍��v106�ӏ��̍��ڂ�݂��āA�Z���Ȃ�������ꂼ��������������Ă���B���̓��̑����̍��ڂɂ��Ă͒E�̏d�Ǝ�̏d���Ή�����`�ŋL����Ă��邪�A���̐������Ȍ��Ƃ������A���Ƀ����I�Ȃ��̂ł���A����䂦�����̂Ȃ��肩�Ȃ����Ƃ�A�p�����Ă�����̊T�O����肵�Ă��Ȃ����������邱�ƂȂǂ��������āA�������鏔�{�ł͑S�̂𐮍��I�ɗ������邱�Ƃ͂��Ȃ�ނÂ������ƍl������B

�@����ȁu�S�Z�ӏ��v�ł͂��邪�A���Ƃ��Ίe���ڂ̃^�C�g���𒍈Ӑ[�����Ă݂�ƁA�u�{�������v�Ƃ̋قȊW�����Ď�邱�Ƃ��ł���B�u�E���㘦�{瑏���v�̍ŏ��̕��ɂ���^�C�g�����E���Ă݂�ƁA

�@��j�n������O�O���S�O�ϖ{瑁B�E�E�E

�@�O�j�n������㘦�{瑁B�E�E�E

�@�l�j�n瑖�ח��~���v���{瑁B�E�E�E

�@��j�n�n�]�s�j�@�،o���{瑁B�E�E�E

���ƂȂ邪�A������u�{�������v��

��]�A���ʕi����厖�g�]�t��@�@���B���e�]�N�A�B�������@���B��㉞�����C�L���q�J�G�^�����n�����㘦�@���i���n�A�@�ꕔ���j������O�O��A瑘��㘦�{����ʃ]�g���ӃZ�V���������A�E�v����m�\��B������g�n�ҋv�����������������@���]�s�j���^�T�Y�A���B�����ώ��s����O�O�瘦�얳���@�@�،o����B

�Ƃ�����i�ƑΏƂ����Ă݂�ƁA�u��㉞���v��u�]�s�j���^�T�Y�v�Ƃ������t�����͑��Ɍ����Ȃ������I�Ȃ��̂ł���A���邢�́u�S�Z�ӏ��v�̈ꕔ�́u�{�������v�̌����������ړI�Ő������Ă���悤�Ȋ�������B�܂��A�u�S�Z�ӏ��v�́u�E���㘦�{瑏���v�Ɍ�����

�j�\��j�n�E��瑉����ʘ��{瑁B���@�j�n���σ��{�g�p�t�B�̃j�V��n瑃��ׂ��{�g�A�{��瑖m�s�X����B

�ƁA����ɑΉ�����u��{瑏���v��

�j�\�O�j�n�{�����ʔV�{瑁B���@�j�����s���{�g�V�A�ݐ��m���@�g�j�n���σ��{�g�X����B�V�䘦�{���n�����㘦���i���n���瑖嘦�����A��Ƙ��{���n�����㘦�{��B

�̗����Ȃǂ́A�u�O��͑`���ʑ��������v�Ƃ�����x�[�X�ɂ����u�{�������v�̊W���̂��̂�����������̂ł���A�u�V�䘦�{���v�Ɓu��Ƙ��{���v�͂��̂܂ܗ����ɊY�����錾�t�ł͂Ȃ����ƍl������B

�@����ɁA��͂�u�E���㘦�{瑏���v�ɋL�����

�O�\�j�n�E���ܖ����]���{瑁B�V��`�����ܖ��n���G�g���j���]��B�ܖ��n�{�A�C�s���l�n瑖�B�ݐ��Ȕ@�����]�X�@

�ƁA�u��{瑏���v��

�O�\�O�j�n�ܖ��咆�V�{瑁B���@�K�ܖ��n���G���j�ܖ��嘦�C�s��B�ܖ��n���{��A�C�s�n��瑖��B

�Ƃ��������̐��������ꂾ���ł͈Ӗ�����邱�Ƃ͓�����A�u�{�������v��

��s���`���v�t�����s�V�n���ϔ���F�������ܖ��V�嘦�C�s�i���B�̃j����������V�˃��v�p�j

�Ƃ������͂�ǂނƁA���̒��́u�ܖ��V�嘦�C�s�i���v�Ƃ����ꕶ�ɂ��Ẳ���ł��邱�Ƃ��m����B���Ƃ��A���́u�ܖ���v�Ƃ����\���͏@�c�╶�u�]�J�a��Ԏ��v��

�@����ȂČܖ��ɂ��ƂւA�c�c���܌o�͓����̔@���A�όo���̈�̕������̌o�͗����̔@���B��̔ʎ�o�͐��h���A�،��o�͏n�h���A���ʋ`�o�Ɩ@�،o�Ɵ��όo�Ƃ͑��̂��Ƃ��B�����όo�͑��̂��Ƃ��A�@�،o�͌ܖ��̎�̔@���B���y��t�]�N��_�X���n���|���A�@�n�B�ȃe�J���������׃X��������g�B�ƃ��������������Ӎ݃������j�]�]�B���]�N�̃j�m���k�A�@�n�׃���혦���哙�]�]�B���߂͐����@�،o�͌ܖ��̒��ɂ͂��炸�B���߂̐S�͌ܖ��͎������₵�ȂӁA�����͌ܖ��̎��B�V��@�ɂ̓j�̈ӂ���B��ɂ͉؊ށE�����E�ʎ�E���ρE�@�ؓ��N��햡��B���߂̐S�͎��O�Ɩ@�Ƃ�����ɂɂ���B���Ԃ̊w�ғ����݂̂�m���āA�@�،o�͌ܖ��̎�Ɛ\�X�@��ɖ��f�����ւɁA���@�ɂ��ڂ炩���郋��B�J���J�A�قȂ�Ƃ������~�Ȃ�Ɖ]�]�B����瑖�̐S�Ȃ�B���o�͌ܖ��A�@�،o�͌ܖ��̎�Ɛ\�X�@��͖{��̖@���B

�Ƃ�����i�Ɋ�Â������̂ł���A���O�o�̉~���������ɗ����āu�@�،o�v���ܖ��̐���ƒ�߁A���ꂪ�{��̖@��ƋK�肳��Ă���B�������A�����Ɂu�ܖ��̎�v�Ƃ͂����Ă��u�ܖ��V�嘦�C�s�i���v�Ƃ����\���͂Ȃ��A��͂�u�S�Z�ӏ��v�̐����͒��ځu�{�������v�̕��ɂ��ĂȂ���Ă���Ɣ��f�����B

�@�Ȃ��A���́u�]�J�a��Ԏ��v�Ɍ�����u�ܖ���v�̋`���d�v�Ȉ�̈˂�ǂ���Ƃ��Ė{瑏���`���咣����̂��c�і[�����t�ł���B�����t�̖{�����v�z�ɂ��Ă͂��ꂩ�炵���ΐG��邱�ƂɂȂ邪�A�{�����E�S�Z�ӂ̗����Ɠ����t�̊Ԃɂ͋����֘A������������B���Ƃ��A�E�́u�S�Z�ӏ��v�́u�V��`�����ܖ��n���G�g���j���]��v�u���@�K�ܖ��n���G���j�ܖ��嘦�C�s��v�Ƃ��������̒��Ɍ�����u���G�v�Ƃ�����́A���ꂾ���ł͉����Ӗ����Ă���̂�������Ȃ����A�����t�́u�ܒ����v�ɂ�

�q�]�A�Ȗߌ��X���@�@�،o�E���Ӕ@���B���A�߃g�]�n���ߘ���j�N����B�̃j�n���j�A�n�\�j��B���̃n�����n�Ȍ����l�������̉��ߖ�B�n�Ȏl�����ی��j�A�O�l�����e���ז��g��ヒ������̒G�ߖ�B

�Ɩ߁����߁E�߁��G�߂Ƃ�������������A�����炭���̂悤�ȋ`���āu�S�Z�ӏ��v�Ɂu���G�v�Ƃ����ꂩ�t�����ꂽ���̂Ɛ��������̂ł���B

�@�Ƃ�����A�ߏ�̐�������u�{�������v��O��Ƃ��Đ��藧���Ă��镔�����u�S�Z�ӏ��v�ɑ��݂���\�����������Ƃ��m���A�{�����E�S�Z�ӂ̗����̊Ԃɂ́u�{�������v���u�S�Z�ӏ��v�Ƃ����O��W���ꉝ�z��ł�����̂ƍl������B

�@

�@�u�{�������v�͖`���Ɂu�@�ؖ{��@�����������v�Ƒ肳��Ă��邪�A����Ɗ����̓�ӏ��Ɂu�{�����V�s�ғ��@�L�V�v�ƋL����Ă���Ƃ��납��A�×��u�{�������v�ƒʏ̂���Ă����ƍl������B�Ȃ��A��q����悤�ɁA�{�����Ƃ����p��͖{���ł͉E�̓�Ⴉ���邾���ŁA�{�����ɂ͗p�����Ă��炸�A����Ӗ��ł͔��ɓ����I�ł���B

�@���́u�{�������v�̎咣���ł�������₷���`�ŏo�Ă���Ǝv����̂��A���`���ʌ��̑�O�E�l�d��[�̈�ʂɂ�����L�q�ł���B�u�O��͑`���ʑ��������v�ł͖��E�́E�@�E�p�E���̌d���̂��ꂼ��Ɏl�d�̐�[�̎߂�݂��āA���Ƃ��ŏ��́u�����l�d�v�ɂ��Ă͎��̂悤�ɐ�����Ă���B

�����l�d�g�n�ҁA��j�n���̋䖳�혦���B���N�@�؛ߑO�����j�n���X���̖��혦�`���B�݃q嫖��X�g�@�̏�Z���`���˃����d�����j��X���`�j�B��j�n�̎������B���N�@�ؘ��n�o��j�n���X�s�ϐ^�@���B�̃n���j�V�e�����n������i���B�O�j�n���̋���B���N�{�o�嘦�O��n�O�瘦�����A�{�L��Z�j�V�e����s�]�σZ�B�l�j�n���̕s�v�c�B���N�˃��n���Ә��ӎҗ����e�v�ʌ��ꃒ�X�V���̘��s���B�̗p���@�R�g�V�e���O���^�i���B

�@����͖���̂Ƃ̊W�Ŏl��ɕ��ނ��A���ꂼ��u�@�؛ߑO�����v�����O�E�u�@�ؘ��n�o��v��瑖�E�u�{�o��v���{��E�u���Ә��Ӂv���ϐS�ɔz������Đ�[�E��������Ă���A�u�l�d���p�v�Ƃ������ڂ��������Ȃ����A���̒��O�Ƃ�����ۂ�^����L�q�ł���B���́u���m�l�d�v�̈�i�ɂ��āu�{�������v�ɂ�

��j�n���̖��혦�`�A���O�����o���@��B��j�n�̎������A瑖�n�o����i���B�O�j�n���̋���A�{��{�o��Z�i���B

�l�j�n���̕s�v�c�A�����ϐS���B���얳���@�@�،o��B�X�R���]�N�A嫒E����{��]�X�B

�ƋL�q����Ă���B�����ł͓V��̋`�ɂ������l�E�ϐS�d�ɂ��āu�ϐS���B���얳���@�@�،o�v�Ǝ�����A����Ɂu�X�R���]�N�A嫒E����{��]�X�v�̈ꕶ���炻�ꂪ����v�̖��@�ł���Ƃ������Ɓi���@�j�̋`���q�ׂ��Ă���B���̑�l�d�ɂ��ẮA�����ɂ�

��K���ؘ����ʕi���s�m��O�O���B

���@���~���v�t�������@��B

���ʕi�������꘦�@��A����p��g�@�����^�����{��v����O�V�얳���@�@�،o�A嫒E����{�혦����B

�Ƃ���A����̖��@�ɂ��Ă������̖ʂ���������������Ă���B���̂����A�u���ؘ����ʕi�v�ɂ��ẮA������

��㉞�������ʕi���׃V瑖m�A���ؘ����ʕi���׃V�{�A�ߑ��v������������V�e�g�g�ʃg�j���얳���@�@�،o�g�B

�Ƃ���A�ߑ��v���������̐g��瑂Ɋ�Â��{�����̏d�ł��邱�Ƃ��m����B�܂��A�u���s�m��O�O��v�ɂ��ẮA

瑖僒�]�t����m��O�O���g�A�E�v���@�n�{瑋��j瑃i���A�{�僒�]�t���s�m��O�O��g�A���혦�@�n�ƈ�{��i���B

�ƌ����ĉ���ƒE�v�̖{瑂���������A�����

�����n�E���{瑓�僒�׃V瑁A�v���������{�僒�׃X�{�g�B

�Ƃ���A��E�̖{瑂������́u�@�،o�v�{瑓��Ƌv���������i�{�����j�̖{��ɓ��Ă��A���̂����v���������Ɋւ��Ă�

�ߑ��v�����������ʘ���g���C�s���A���@�������@���������g��ڃZ���B

���n�n�E������A�^�n���혦�@��i���B

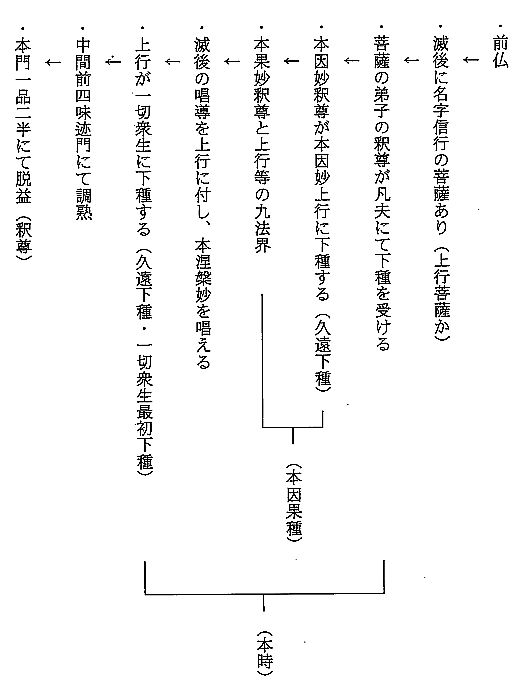

�Əq�ׂ��āA�ߑ��ɑ�����@�Ƃ������ꂼ��̎�̂ƁA�v���Ɩ��@�Ƃ̂Ȃ��肪�L�q����Ă���B�ȏ�̐��������Đ}������ƁA�����悻���̂悤�ɂȂ�B

�@�@�y�@�،o�E�{瑓��z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�얳���@�@�،o�z

�@

�@�@�@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�@�@�@��㉞���̎��ʕi�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̎��ʕi

�@�@�@����̈�O�O��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s�̈�O�O��

�@�@�@瑁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{

�@�@�@�E�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�@�@�@�����n�E�̖{瑓��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�������̖{��

�@�@�@�ߑ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@

�@���̂悤�ȈӋ`���e�����v�������̖��@�@�،o���R���Ŏߑ���蒼�����ꂽ���@���A���̖��@�@�̏O���ɉ��킵�ċ~�ς��Ă����Ƃ����̂��u�{�������v�ꊪ�ɐ������{�����v�z�̎�|�ł���B

�@������ɁA�E�ɏ����G�ꂽ�悤�ɁA�{���̖{�����ɖ{������і{�����Ƃ�������g���ł̐����͂قƂ�nj����Ȃ��B������ӏ��A���`���ʌ��̑��E�˖����`�̈�ʂŏ@�p�̗����`���߂��āu�O��͑`���ʑ��������v�ł�

�@�g�n�ҏ��싆���B�R���e��������j�ʘ����탒�B�p�g�n�ҏؑ̏㘦���\��B

�Ƃ���̂��A�u�{�������v�ł́@�@

�@�g�n�ҏ��옦����i���B�R���e�{��������j�������{�ʘ����탒�B�p�g�n�ҏ̖ؑ{���{�ʘ��㘦���\���s�i���B

�Ƃ���A�{���E�{�ʂ̌��}�����Ė{��E�{�n�̈ӂ��������Ă��邪�A����͒��ږ{�����v�z�ɂȂ�����̂ł͂Ȃ��B

�@���q�����悤�ɁA�v�������̖{�ʖ��E�ߑ��ɑ�����`�Ŗ{�����̏�s��F��ݒ肵�āA�����ɒE�v�Ɖ���v�̏�������Ă����̂��{�����v�z�̍��q�ł��邪�A�u�{�������v�ɂ͂��̍��q���\�S�ɂ͐�����Ă��炸�A�{���Ɍ������s��F�͂����܂ł��ߑ��������v�t���̈ӂɂ�薖�@�ɓ��@�Əo�����Ė��@�𗬕z�����ڂɎ~�܂��Ă���悤�ł���B����A�{�����̕��͂��̗p�ꂱ���{�����Ɍ����Ȃ����A�u�ߑ��v���������v���̌ꂪ���̋`���ꉝ�����Ă���B���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA�u�{�������v�Ƃ����ʏ̂͗]����e�f�������̂Ƃ͌����������B

�@����͖{���̒�����

�\�J�����n���؊O�p����{瑏����B��V�{瑈�v�g�C�s�Z�n���S�{��t�������C��B�E�E�E��͒�q�������j���s�o�V��`�����𗹘����σ��A�A�e�{瑃j���V�e�ꉝ����ĉ���v���T�`���߃������f�������V�����߃��h�K���R���b�B�E�E�E����J�����j�הj�V�\�͕��@���A��؏O�������i����Α�Z�V�������A���e�t�q�g���������g�A���e���������@�j�{瑈�v�g�]�t�`���\�o�V�e�A�����O�������j���N�����j�B��V�L�����S�҃n�̃e�e�ޓ����t���X�N���\�K���`�j�B���`�m�Җ{瑏��[��A��{�혦������B

���Ƃ���悤�ɁA��E�{瑂����Ė{瑈�v�`��j�����Ƃɖ{���̎�Ⴊ���邽�߂ƍl������B�܂��A���邢�͖{�����Ő��̐�Ƃ����u�O��͑`���ʑ��������v���߂��`����{�I�ɍ̂邽�߁A�S�̂Ƃ��ēV��Ɠ��@�A����ю~�ςƖ��@�Ƃ����䓖�̈�ڂ��������ŁA���̉����Ƃ��Ďߑ��Ɠ��@�̒E�v�E����v�̈ق��咣����Ƃ����`�ԂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��������Ă��邩�A�Ƃ��l������B

�@����A�u�S�Z�ӏ��v�̕��͂ǂ��ł��낤���B�{������{�I�ɂ͖{瑈�v�`�ɑ��Ď�E�̗��ĕ����Ɋ�Â�����`���������ɂ��邪�A�����u�{�������v�Ƒ��Ⴕ�āA�{�����̉���v�Ƃ����K�肪�O�ʂɉ����o����đS�̂̏��_���W�J����Ă���B���Ƃ��A�E�̖{瑏���̑�����

��j�n�n�]�s�j�@�،o���{瑁B��㔪�������@�n�{�����m���탒�E�P�e�������N�����i���J�̓�A�ꕔ�����T������������n�A���������@������g�V�e�n�E�Z�V�{瑖�B

�Ɛ�������Ă���悤�ɁA�v���ȗ����Ԉ��܂ł̋��@�̂��ׂĂ��v���{�����̉���n�E��E�����߂邽�߂̋��@�ł���|����������Ă���B�����āA��q����悤�ɁA����͖{�����v�z�̌`���ߒ��̒��ň�̃|�C���g�ƂȂ�`�ł��邪�A�ߑ��̖{��������s��F�Ǝ����A���ꂪ�{�ʖ��̎ߑ��Ƒ��������A�{���̕�F�s���{�ʂ̕����̍����Ƃ��ėD�z���邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B���Ȃ킿�A��̖{瑏���̑�����

��j�n�v���������s���{瑁B�����{�����n�{���i���n�{���B�{�ʖ��n�]�s��n���̓�{���㘦瑖�B�v���ߑ��m�����������@���j������B

�Ƃ���A�攪���ɂ�

���j�n�F�@���@�@�،o���{瑁B�E�E�E�{�ʖ��n�R��������ߗ��P瑖��B瑘��{�n��{�j��B�{�����n��{�s��F���^�����{���B�{��瑃n��瑓�]�X�B

�ƁA�����đ����ɂ�

��j�n�v���]�ʌ������{瑁B�{�ʖ��n�߉ޕ��A�{�����n��s��F�B

�ƁA���ꂼ�������Ă���B�܂��A�v������̖@�ɂ��Ă��A��O����

�O�j�n�v���������̘��{瑁B�v�����������@�n�{��q�i���B�������`���ʁA�߉ރn瑖�B��{�s��F������B���@�K�C�s�n�v�����ڃZ���B

�Ɛ�������Ă���A�����ɖ{�����E��s��F�����킷��v�������̖��@�͐����ӂ̖@����䂦�ɖ{�ʖ��E�ߑ��̐����E�E�v�̋��@�ɏ���A���@�͂��̏�s��F�̍Ēa�Ƃ��Ė{��������v�̖��@�������Ė��@�̏O�����~�ς���䂦�ɁA�ߑ��̋����ɏ����Ƃ����{�����v�z�̑��������Ă���B

�@�ȏ�A�����Ō������u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����Ɏ�����Ă���{�����v�z�̍\���T�v��}������ƁA�����悻���̂悤�ɂȂ�Ǝv����B

�@

�@

�@

�@�Ō�ɁA�{�����E�S�Z�ӂ̗����Ɉ�����Ă���V��E���y�̎�Ȏߕ��������Ă������B���̒��ɂ͏@�c�Ō�ɓW�J���ꂽ�{瑓��̈�v�E����̘_�c�̒��Ŏ��グ������̂������܂܂�邪�A�{�����v�z�̐������l�@����ۂ̈ꉝ�̖ڈ��ɂȂ���̂ƍl������B

���m���`��n�]���{����瑃��B瑃n�˃����{�j

�@�@�@�@

���m���܈�n瑔n�i������j

���m���܈�n�{�������̓��n�^瑖m�s����i���B�@�̃j�A�^���e���j�ȃe���c�{瑃��B�]���̏@�p�n���j�߃X�������B

���m���܈�n�{瑃��׃X��o�g�B

���m���`���n瑘��{�n��{�j�B�{��瑃n��瑃j�B�{�嫃���i���g�s�v�c���B

���m���`���n�{瑃n��V�g�j��X�ʃj�B�����n��V�q�j��X���j�]�X�B

���m���`���n��_���n���������v�������s��i���B

���m�����n��V���N���n瑒��������T���������e�\�N���n�T���������V�{���B

���m�����n��X���͌o�j嫃������{��i���g���j����������瑘����j�w�{�����P�e�׃X�{��g�B�̃j�m�k�������V�N����瑒������v�j�B

�@�@�@�@�@�@�T���{���ߌヒ��j���N���ԃg�A���Ԙ����{�j�������v���ҏ��z���X瑘��v���A�������^���������B

���m�����n�����V��[�j�B�̃j�H�t�s��g�B

���m���\�n�̃j���N�n�@���B���V�e��j���s���g�Z�j�ڃ��B

���m���\�n�̃j�m�k����������n���N�̘����n���V�@�j�B

���m�����v�O���v���j�֕����P�I���ߎ�j�������������B

���m�L��n嫃��E�n�݃��g���j��j���N�{��j�̃j���N�{�t���g�B

���m�L��n�{�������s�n�B�^�~���X�B�����n�s�薒�L�������B

���m�L���n�X�J����l�j�B嫃�����瑗v�g��V���{�V�߃��͑������{�v�g�B

���m�O����n���n��T������j�̃j�H�q�V�^�g�A�ؒq�~�����̃j�]�t�ƘN�g�B

���m�~�ώO�n�ƈ�@�E�B�̃j���N��Ҏ~�σg��B

�@

�@�O���ł͖{�����v�z���������u�{�������v�Ɓu�S�Z�ӏ��v�����グ�āA���v�z�̓��e�̂���܂��ɐG��Ă݂����A�{���ȉ��ł͂��̎咣�̒��ɖ{�����v�z�����m�Ɍ����n�߂��Ύ����L�t�ƍ��������t�A�����Ė��{�����v�t�̎O�t�̌����������������Ă݂����B�������A���̎O�t�̖{�����v�z������ɂ͂��ꂼ��̋��w��n�̑S�̑��������A���̏�ł̓��v�z�̈ʒu����������q�ׂ�K�v������A�ƂĂ����_�Ȃǂɔ[�܂����̂ł͂Ȃ����A����͂��̐�_�̂��߂̊o���Ƃ������ƂŁA�e�t�̓����I�Ȍ������X���グ�āA�O���̖{�����v�z�̉�������Ă��������Ǝv���B

�@��Ύ���9��E���L�t�i1402�`82�j�ɂ͎��M�̒���͌������Ȃ����A�u���V���v���͂��߂Ƃ���剺�L�^�̕����ނ�8���قLj₳��Ă���B���L�t�̎��ՂƂ��Ē��ӂ��ׂ����Ƃ́A�u���숢苗������v�ɂ��ƁA16�̎��ɏ헤�����c�Ŋ֓��V��̋��w���u���v�𑊓`���Ă���A�܂���g�̔��O�@�t�Ƃ̌�������A���Ȃ葁������֓��V��̋��w��ێ悵�Ă��鎖���ł���B����͓��L�t�����ɓ��ʂȂ��Ƃł͂Ȃ��A������x�����̓��@�@�̊w�m�ɋ��ʂ������ۂł��邪�A��͂�{�����v�z�̐�����ʼn߂ł��Ȃ������ł���B�܂��A���L�t�ɂ͉i��4�N�i1432�j�@�`�V�t�̂��ߋ��s�ɕ������ۂɌc�і[�����t�Ƒ���A�u�l�����v�^���ꂽ�Ƃ����`��������B���������ɂ���ڏؖ�������̂͂Ȃ����A��q����悤�ɁA�����ނ̒��ɓ����t�̌����ɑ��錾�y��ᔻ�����邱�Ƃ��ł���̂ŁA�����t����т��̖{�����v�z�Ƃ̐ڐG�͂����炭�����Ƃ��Ă��������̂Ƒz�肳���B

�@���āA�咘�u���V���v��116���ɂ͖{���E�{�ʂƎ�E�ɂ��āA���̂悤�ɐ�������Ă���B

�P�A�ߑ����m�����j���e�����{瑃m�j�A���A�����m�Җ@�ԛߑO�n���m���q�A�@�Ԍo�n���m���q��B���F�ߑ����m���@�j�@�ԛߑO�j���m���q�������T�����n�@�����q����N����B�T�e�@�Ԍo�j�e���m���q�����T�����n���@�����m���q�m������B�T���n���y�m�߉]�A������q�m�߃V�e�����m�Җ�q�j�A�q�m�Ҍ��q���q��B�m�ґ��ʕʃm�O���n������B�~���n������B�@�ԛߑO�j�n���ʕʃm��������B�{瑖m�Җ�g��ʖ�B�����g�j���ʃm�g�݃X�̂փj�{�����m�g�n�{�A�{�ʃm�g����瑃m���֎��B�v�m�ҏC��~������~�ʃm���g���s�m�����i���g�����e�j�����m�]�t�̂փj�f�f�ؗ��m瑃m���֎惋��B�v�����ߗ��@���ڃj�J�P�e���X�ԁX�m���������֍݃X�n�F�i��瑃m������B�Ԍ��m�����m�]�t��瑃m������B�̂փj�����Ԍ��E���܁E�����E�ʎ�E�@�ԃm���m�@�ցA�@�Ԍo�m�{瑃��F�i瑕��m�����i���̂փj�{瑃g���j瑖�B�����m���ʕi�m�]��瑒��m���ʖ�B�T���n��X���n�o�j嫐����{��i���g���B�T�e�{��n�@���m�]�t�j�v���m���{�{�����m������B�v�m�҉���m�{��B����m�҈ꕶ�s�ʃm�M�v��i�������͎m��s�m�{��B�v�m�ҐM�m���n���B�S�c�j�����e�M�m�탒���X���͖{���B�����q�d�𗹃��ȃe�\�^�c�����n瑖�B�T���n��n�E�m�ʃ��~���m�Z���j�e�S�������A�����m���S�n��m�ʁA�ύs�����n�n�m�ʁA���^����n�E�m�ʃi���B�E�V�I���n�������S�m�ꕶ�s�ʃm�}�ʃm�M�j�J�w����B�߉]�A嫒E�݃g���j��j���{�탒�m�߃V�e�E�n�n�Z�ߏ�j�L���g����j�{��j�A�O���g�߃X����B���m���L�ߑ����m�����͖������S�m�M�m�{�v�j�V�e���N瑃j�n���v��B�F�{��m�v��B���c�e瑖喳�����m�@��n�o���X���i���B�������@�،o�m�{�ӖŌ㖖�@�m���m���L��B

�@���̎n�߂̕��Ɍ�����u������q�v�u�{瑁i�ҁj��g��ʁv�Ƃ����߂́A�u�@�،��`�v�掵�ɖ{��\���𖾂������̑�Z�E�O�����Ȃ̖����ⓚ�ɁB�u�{瑖�g��ʁB������q�v�i�O�����������j�ƌ�������̂ŁA�{瑓��͊O���̗p�ɏ���K����䂦�ɐg�ɖA���̑̂ɐ�[������Ƃ��납��ʂɖƂ��A����A�����j���͋@��������䂦�ɒq�ɖA�����N�����Ƃ��납�狳�ɖ�Ɛ��������B���L�t�͂��́u�{瑖�g��ʁv�́u��g�v�Ɋ�Â��ċv���{�n�̕��g�Ɉ��ʂ����A���ʐ��A�̂��߂̎��s�ł�����s�ł���{������^���̖{���Ƃ��A����ɑ��ĕ��ʂ𐬏A�����{�ʂ̕����O���̋@���ɉ����ĉ����ɕ������������́A�u�@�،o�v�̖{瑃j����܂߂�瑕��ł���Ƃ���B�܂��A�^���̖{��Ƃ͋v���̖{�������w���A���̖{�����ɂ����ċv���̖{�킪������邪�A�Z���̊K�ʂɔz����Ɩ������̏��S�ƂȂ�B���̖{�킪�ܕS�o�_���ȗ��̑������o�钆�ŏn�v�Ċύs�E�����̃j���ɓo��A�����́u�@�،o�v�{��Ɏ����ĕ��^�E����̓�ʂɓo���ē��E����B�������A���E������ɂ͖������S�̐M�Ɋ҂邱�Ƃ́u嫒E����{��v�i�O�����������j�̎߂̒ʂ�ł����āA�{�哾�E���͂��߂Ƃ���ߑ����̗��v�͂��ׂĎ��͋v���{��̗��v�Ȃ̂ł��邩��A������瑖�i�{�ʁE�E�v�j�������̖@�傪��������A�Ɛ�������Ă���B

�@�����ɂ͖{�ʂ������Ė{���Ɋ�Â��{�����v�z�ƁA�O�v�̎���������v�ɒ�߂��E�{瑘_�Ƃ��A���̗��҂̂Ȃ�������܂߂āA���ɗv�̂悭�q�ׂ��Ă���B�����āA�����ɂ����Ă͉ߋ�����������Ȃ��{���L�P�̖��@�̏O���ɂ͉���v�����Ȃ��A�v���{�������ɏ�s��F�K������������̂Ɠ����悤�ɁA����̗v�@�ł��閭�@�@�،o�̌������@���l�ɂ���ĉ�����A�������[�����O�����������̏��S�ɂ����ĉ��푦���E���đ��g��������Ƃ��������_���W�J����Ă���B

�@�܂����L�t�́A���@�̏O���̍s�ʂ͖������̏��S�ł��邩��ߑ��̈��s��{���Ƃ��A���ꂪ���@���l�ł��邱�ƁA�����ď\�E�֑ɗ��{���̒������̓��͖̂{�����̏�s��F�ł���Ǝ����āA�@�c��e�Ə\�E��䶗��{���Ƃ��������嗬�̓`���Ƃ�������{���`�Ԃ�{�����v�z�Ő������Ă��邪�A���̕ӂ肪���L�t�̑傫�ȓ����ł���ƍl������B����ɁA�u���E�����v�ɂ�

�P�A��]�N�A��s��F�m���g���@��m�n��E�m����^���{�ʃm���E�m�����A���Ӎs��F�m�Ēa�����n�{�����m��E�m�����L�k�B�R���n�{�ʖ����@�n�o�������`�ʂփn�{�����m�����n�胒���Z�q�V�ʃt���A�t�푊�V�e�z�o�m���V�M�S�m�����\�V�ʃt��B�\�E���L�V�g�]�w�g�����@�����m�t�탒�ȃc�e�����X����B

�Ƃ���֑ɗ��{���̓��������@�E�����̏\�E��Ő�������Ă��邪�A�������͂�����嗬�̓`���ł�����@�E�����̎t��`��{�����v�z�̒��Ɉʒu�t�������̂ł���A���L�t�ɓƎ��̂��̂Ƃ�����B

�@�]���A���L�t�̕����ނɂ́u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗�������̒��ڈ��p���Ȃ����Ƃ��w�E����A���ꂪ�{�����E�S�Z�ӂ̗����̏o���ȂǂɊւ��Ă���X�̉����ތ��ʂƂȂ��Ă����B�������A�E�ɐG�ꂽ�u�{瑖�g��ʁB������q�v��u嫒E����{��v�̗��߂Ȃǂ͖{�����E�S�Z�ӂ̗����ł����ɒ��S�I�Ȗ����Ƃ��ėp�����Ă��邵�A�u�G�G�����v��

�P�A������]�N�A�@�E�n�L�P���g���ܑ�j�n�s�߁B�T���z�g�j�E�E�E�B���l��@�E�m�ܑ僒��X�����i�J���{����s���@��l����t�P�e��m���X��B������ʖ퉺�m�{�Ӗ�B�T�e���c�J�R�B��^��v���g�]�X�B�{�ʃm����t�N���n���팠�i���n�ʖ퍂�X����B

�ƌ�����u���c�J�R�B��^��v�v�Ƃ����\���Ȃǂ́A�����炭�u�{�������v��

�������i�V�Ƌ������A���O瑖嘦掖@���Ζ�V�A�탌�n���{�嘦���`���A�s����L�i�����g�\�Z�V�J�n�A���N�l����ヒ�U�q�����ǃN�A���������l���N��l���B��g�q���@�r�^��q�����r�v��B

�ƋL�����u�B��g�q���@�r�^��q�����r�v�v�Ɋ�Â������̂��ƍl������B����e�A���܂������Ⓖ�ڂ̈��p�͎c����Ă��Ȃ����A���҂͉��炩�̌`�Ō����������ƍl���ėǂ��Ǝv����B

�@�Ō�ɁA�c�і[�����t�̋`�ɑ�����L�t�̔ᔻ�ɐG��Ă����������A���̗��t�̊W�ɂ��Ď��s�C�G���͎��̂悤�ɊT�ς��Ă���B

���������A���@�{���_���́A�ΎR�ɉ����āE�E�E���ꂪ���炩�Ɏv�z�I�`�ԂƂ��ĕ\�������Ɏ������̂́A���L�Ɉ��ׂ��ł���B�Ƃ��낪�A���L��������v�z��\������Ɏ������̂́A���̓����̒��Ê֓��V��̎v�z�A�܂���v�h���w�̎v�z���A���{�o�v�z�ɌX���A�ϔO�I�Ɏ��ȑ��{�����������āA���̎�̂��Ɏ��Ȃɋ��߁A�M�S�̌b����r������Ƃ���X�����������̂ł���B�����ł�����v�z�ɍR���A���̔����Ƃ��ē��@�{���������A�M�s�ɂ�鑦�g�����������Ƃ������̂ł��낤�B����͋���̓��L�����łȂ��A���L�̓�����̐�y�A�����̃n�i���w�����ɂ����ł������̂ł���B���L�������̖{������_�̋��w�ɋ��������������Ƃ��A���Ȃ�����������ʂ��̂��������̂ł���B

�@��q����悤�ɁA�����t�̖{������̋`�����L�t���͂��߂Ƃ�������嗬�̖{�����v�z�ɑ���ȉe����^�������Ƃ͎����ł��邪�A���������̒��ÓV��@����@�@��v�h�̗��{�o�E�}�v�����̎v�z�ɑR���邽�߂����œ����t�̋`��ێ悵����ł͂Ȃ��Ǝv����B�����炭�����嗬�̓`���`�ł�����@��e�{�����i���u�i�ꕔ�s���u�j���̉��V�ɑ��闝�_�I�ȗ��t���Ƃ��āA���L�t�͓����t���̉e�����œƎ��̖{�����v�z���\�z���čs�������̂ƍl������̂ł���B������Ɂu�G�G�����v�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B

�P�A��]�N�A��藬�j�n�������X���߃N�����j�P���g�]�t�̃��ȃc�e������ʖ퉺�m�����{�o�����L�ʃt��]�X�B�����n�x�m�嗬�m�`�j�n�q�Ҙ����s�m���S��A���m�̃n���m�̃m�Ӄn�A�����}�q�R�m�����q�k�����]���j�[�N�q�l�e�{�m����o�e�^���A�̃n�����n���l�m��m���G�^���A���m���n�ݐ��m�E�@�͎��O瑖�m�Ń`�o��f�f�ؗ��V�e��{��V�e�������o�m�僒�J�N�m���m���G�^���A�̓�q�҃m���s��B�T�e�����嗬�m�Ӄn�R�g���A���g���A���g���A�n�V�g���s�فA�A�s�m�s�o�m���҃m���ʖ�]�X�B���m���n�V�n���m�����]�X�B

�@�����Ɍ�����u���X�ɖ������߂��Ȃ�ɂ���A�]��ɎR�̉���q�˂āv�Ƃ����̂́A���ÓV�䕶���ȂǂŎ����a����̓��̂ȂǂƐ����������̂ŁA�����t�̒���̒��ł͂����Ȍ`�ŗp�����Ă���̂��U�������B���͓����t�i��藬�j���A�ݐ��E�v�̋@�����O�E瑖�E�{��ƒ�ʂ��獂�ʂւƒf�f�ؗ����čs���i�]��ɎR�̉���q�˂āj�A�Ō�ɋv���{�����̖{��ɋA���Ė������̐����𐋂���i���X�ɖ������߂��Ȃ�ɂ���j�Ɛ������A�E�v�Ɖ���v��A��������̂Ƃ��Ĉ�o�Ɛ����̂ɑ��āA���L�t���x�m��ł͒E�v���o�Ȃ��Œ��ڋv�������̉���ɎQ������Ǝ��������̂ł���A��q������v�t�̔ᔻ�Ɠ��`�̓��e�ł���B

�@�Ȃ��A�{�����v�z�Ɋ֘A���ē��L�t�̕����ނɈ�������ȓV��E���y�̎ߕ��ŁA�O�f�̏����Əd�����Ȃ����̂��E�ł����ƁA���̒ʂ�ł���B

���m�����n�C�V�e�꘦�~�������X�꘦�~�ʖm�B

���m���`��n�Z�{���{�g�n�����A�N�����{�Ӄj�B

���m�����n���鐔�w�e�����A�������V���K�����B

���m�����n�閧�g�ҁA��g���`�O�g�����ה�g�A�O�g���`��g���e�ז��g�B

���m�O���Z�n����C�����i���n�ʖ�C�����N�B����C�����i���n�ʖ�C�����V�B

���m�O�����v��V�_�Z�n�����|���A�@�n�B�N�ȃe�J���������׃X��������m�B�ƃ������R�g���������Ӎ݃������j

�@���������t�i1428�`�j�́A���s�E�Z�{���i�v�@���̑O�g�j���̏o�_�E�n�ؑ�V�i���{���j�̏Z���Ŗ{���@�����ƍ��������A�����̓����嗬�̋��w�ɖO�����炸�A����13�N�i1481�j���ɑ�Ύ����L�t�̖�ɐl�Č��������Ɖ��߁A������苗��Ə̂����ƍl�����Ă���B���N�ɓ��L�t�̖łɋ����A���̌�͖k�R�{�厛�֕������Ƃ��`���A�܂���B�̓������s��@�ł͓��n�̓�����k�Ƃ��ڐG���A����ɒ���2�N�i1488�j�ɂ͏�썑�̏�@���Łu���ڊˏW���v���q����ȂǁA�e�n�ɓ]�Z���Ē��슈���𑱂��Ă���B

�@�����t�̖{�����v�z�����������ꍇ�ɍł����ӂ��ׂ��́A���q�̂��Ƃ��t�̓��s�t���u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v���܂ށu�鑠���v�𑊓`���Ă��鎖���ł���B���ۂɂ��̒���́u�s�쏴�v��u���ڊˏW���v�Ȃǂ�����ƁA�{�����v�z����ю�E�{瑘_������ӏ��ɂ͂قƂ�Ǘ����A���Ɂu�S�Z�ӏ��v��������Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B����āA�����t�͓��s�t��藼����`������Ĉȗ��A�����ɐ�����Ă���{�����v�z����e���M�Ă������A���ꂪ�T�O�]�˂ɂ��ē��L�t�̖�ɓ]�����͉̂��̂ł��낤���B���̎��ۂ͕s���ł��邪�A�₳�ꂽ�L�q���画�f�����ꍇ�A�����炭�����̋��s����яo�_�̓����嗬�ɖ������Ă����ߑ������Ɓu�@�،o�v�̈ꕔ���u�̋`���̂ĂāA���L�t���������s�����E�s���u�̋`��I�ю�������ʂł��邤�ƍl������B�����āA����͉����̂��Ƃ����A�O�ɏ����G�ꂽ�悤�ɁA�u�{�������v����сu�S�Z�ӏ��v�ɐ�����Ă���{�����v�z���E�{瑘_�͎�ɖ{瑈�v���ɑ���{瑏�����咣���邽�߂̂��̂ł����ŁA���̂܂܂ł͂�����u���@�{���_�v�ɂȂ�����e��K�����������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B����ɑ��āA���L�t�̖{�����v�z�͓����嗬�`���̉��V�ł���s�����i�ߑ���{���Ƃ������@���l��{���Ƃ���j��s���u�i�u�@�،o�v�ꕔ����u������ڂ̌�����Ƃ���j�̎v�z�I�ȗ��t�����ʂ����Ă���A�����t�͂��̗��҂̐����������ꂽ���ʁA���L�t�̖�ɋA�˂������̂ƍl������B

�@���̂悤�Ȏ���ł��邩��A�����t�̖{�����v�z�͖{�����E�S�Z�ӂ̗����Ɠ��L�t�̖{�����v�z�̌p���Ƃ��琬�藧���Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B����Ȓ��œ����t�Ɠ��̗p��Ƃł�������̂��u�݈唺�v�ł���B���Ƃ��A�u�s�쏴�v�ɂ�

�P�A�݈唺�̎��B�ݐ��Ō�̕��@�O�ʁA�{���{�����̕�F�̌�����{�ʂ̐����𐋂���ꂽ�܂ӎߑ��A��R����̊Ԃɂ͋����̎��O�o���āA��s��F���̎l��F�ƌ���āA�@�̑�Ȃ���ȂĒr�̐[����m�邪�@���A��q�̔��������Ė�ᰂ߂���Ȃ��Ďt�̎ߑ��̋v�������������Ęe�m�ƂȂ肽�܂ӁB����Ɏ߉ވȑ剹�������l�O�����܂ӎ��A���@�̖@����������B���@���^�L��Ζ��@�̓��t���@���l�ɂČ�����̂ɁA���̎��͗�R�̎��̎߉ޑ���͘e�m�Ɛ��肽�܂ӁB�݈唺�̖@��Ȃ�B����s��F�̎�X�̐g���������܂ӎ��A�������ɎO���s�ނɖ@�ԏC�s�̌�g�B

�Ɛ�����Ă���B����ɂ��ƁA��s��F�Ǝߑ��̎t�킪�݂��Ɏ唺�ƂȂ�Ƃ����`�ŁA�{���͖{�����̏�s��F�̓����ߑ��{�ʂ̐�����������ꂽ�̂ŁA��s����Ŏߑ������ƂȂ�B���ꂩ�����̉���̂悤�Ɏߑ��O�������̉����s�̎��́A��s��F�͎t�̎ߑ��̕����������J�����邽�߂ɑ�n���O�o���A�t�̔��Ƃ��Ă��̋����������邪�A���@����̎��Ɏ���Ǝߑ��̌��v�t��������s�����@�ƍĒa���Ė��@�̏O�����������A�ߑ��͉ߋ��̒E���Ƃ��Ĕ��ƂȂ�A�Ƃ����@��ł���B�����āA�u�S�\�ӏ��v�Ɍ�����

���Ă����̒��̎߉ޑ��O�̏�����s���̎l��F�e�m�Ɛ���ׂ��]�X�B�������݈唺�Ȃ�B����̖�k�ɂ������̕��͌䗗����A��s���̎l��F�̘e�m�ƂȂ�ׂ��ƗL��B������l��F��e�m�ƂȂ�ׂ��Ƃ�߂�B�u���v�u�́v�̈�ڂȂ�B�䏑�̑O��A�O���@�̎��A��v�ėL�Ĕq���ׂ��B�A�䏑�ɉ��Ă��W�]���ʂ̌�V��L��B

�Ƃ̋L�q����A���ꂪ�u���v��

��͓��{�T����腕���ꓯ�ɖ{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��B�����̓��̎߉ޑ���A�O�̏����A���тɏ�s���̎l��F�e�m�ƂȂ�ׂ��B

�Ƃ����ꕶ�̓ǂݕ��Ɋ�Â��@��ł��邱�Ƃ��m����B����́A�����炭��q�����Ύ������̓������w�ʖ{���[���֗^���Ă���Ɛ�������邪�A���@�̖{���̏ꍇ�͎߉ށE���̏�������s���̎l��F�̘e�m�ƂȂ�Ƃ������ӂł���A����Ɂu�{��̋���ߑ��Ƃ͓��@���l�̌䎖�v�ƒf�����āu���v�̓��Y�������߂���Ă���̂ł���B

�@�������A���́u���v�̓ǂ݂ɂ��ẮA���L�t�́u�A�z�[�G�G�����v��

�P�A���@���k�m���g�����n�\�E��m��{���m���̖�B���m�̃n��s���m�l��F�m�e�m��߉ޑ���ʃt���m���̑�i���䎖��B����k�m���Ӄj�n�߉ޑ���m�e�m���s���m�l��F����ʃt�g���Ӄe���g�����m���`�����n�c�V�ʃt��B�E�E�E��s���m�l��F�m�̃n���ԃm���i���B

�Əq�ׂ��Ă���̂ŁA�����炭�����t�͂������L�t���p���Łu�݈唺�̖@��v�Ɩ��t�������̂ƍl������B

�@�����Ă�����A�����t�Ɍ����Ɍ�����̂�����̖@���{���E�{���ɒ�߂�Ƃ����`�ł���B�u�s�쏴�v�ɂ�

���@�͓��@���l�A��s��F�̐�瑂Ƃ��ĉ���̓��t�ɂďo����������B�J�ڏ��ɂ͓��@�͈�؏O���̎�Ȃ�e�Ȃ�t���Ȃ�Ƃ������O���L���̑哱�t�A����{��̎��̌�C�s���Ȃ�B�E�E�E���F�͓���̋���@����O�͖{��̖{���͖����ƍ��̐M���A���鎞�A�߉ޔ@���̈��s�ʓ��̖��s���P�A���g�����̌����@�傪�@��̌���Ɏ��܂鎞�A�M�S���A����ƐM�����Ȃ�B

�Ƃ���A�u���ڊˏW���v�ɂ�

�R��ɓ��@���l����ŗL��Ƃ��⏈���ށB���̎������̎����ɕ��@�������ē���̖@��̏��ɖ{���̗̑L��ׂ��Ȃ�B���̖@��ɒl�Е��͐��l�̐�����ŏo�������܂ӌ̂ɁA���g�̐��l�ɒl���������Ďt�푊�̑�ڂ��ɏ��֕��A�M�S�ّ��Ȃ��q�֗��A���g���V���B�v��m��ʁA���o�҂͖�����̖@��ɒl�Е�鎞�A�{���ɒl�ӂȂ�B������炸�A���m���ɒl�č��o�����������l�̔@���{���ɒl�ӂȂ�B

�Ɛ�����Ă���B����ɂ��ƁA���@�̖{���͏�s��F�ł���A���̍Ēa�̓��@���l�Ƃ��邪�A���l�Ō�͂��̕��@�𑊑���������̖@��̏��ɖ{���̑̂�����A���̖@��Ǝt�푊���đ�ڂ������邱�Ƃ��̗v�ł���Ƃ����_�@�ł���B

�@�������A����Ɋւ��Ă����L�t�́u�����E��v��

�P�A���]�N�A���c���@���l�m�䏴�j�n�A���@�n���{���m��؏O���m�e�i���g�V�V�e���n�l�m��j�e��B�A���m�t���݉ƃj�e���A���A�o�ƃj�e���A���A��E�����j�e���A���A�M�S���j�j�V�e�����@�@�ԃ��\�N�i�����l�T�`��t�e��A�\�N�\�N�S���w�V�B

�Ƃ���A�@��{���Ƃ����悤�Ȗ��m�ȕ\���͂���Ă��Ȃ����A�@�c�͉ߋ��̎�t�e�ł���A��X�͌��݂̎�t�e�����ނׂ��ł���Ƃ����ӂ������A�����炭���̕����������t�ɑ������Ďp����A���ꂪ�E�̂悤�Ȏ咣�ƂȂ������̂Ɛ��������B

�@�ۓc���{����11��E���v�t�i1436�`1514�j�̖{�����v�z��������ꍇ�ɍł����ӂ��ׂ��́A��Ύ����L�t�Ƃ͈قȂ�A�c�і[�����t�̉e���������Ƃ��ĔF�߂��邱�Ƃł���B���v�t�͋�B�������ד��̏o�g�ŁA�����̓������ɍL���ɉh���Ă��������嗬�����@�̊��̒��Ő����������A���̌㖭�{�����i�t�̌㉇�ċ��s�ɗV�w���A��ɓ����t�̉��ŏ@�`�����r�����Ɠ`������B���̓��v�t�������t�ɒ��ڎt�����ďA�w�������Ƃ��ؖ����鎑���͍��̂Ƃ��댩���Ȃ����A����4�N�i1463�j28�˂̎��ɓ����t�̒���u�@�ؓV�䗼�@���i�l�����j�v��x�m����̋v�����ŏ��ʂ��Ă���A�܂���N�A���{����P�P����P������̖����X�N�i�P�S�X�X�j�ɓ����ɋA�������ۂɂ́A���n�ɂē����t�́u���`���������i�꒟���j�v���O�ɒk�`�Ƃ��Ă���A�����t�̋��w�����Ȃ�̒����ɂ킽���Đێ悵���p���Ă���B����́A��̓I�ɂ͌㍀�ɂĐG�������t�̖{������_�ɑ���ϋɓI�Ȋw�K�Ƃ����邪�A��������͓��v�t�l�̔��f�Ƃ������́A����ȑO����̓����嗬�̏@�`���r���@�̗���������̂ł��邱�Ƃ́A��q�̒ʂ�ł���B

�@���Ɏw�E������̂́A��Ύ����L�t�̉e���ł���B���̓��L�E���v�̗��t����̂ǂ̂悤�ȊW�ɂ������̂��A����f���邱�Ƃ͌��\�ނ��������A���L�����́u���E�����v����сu�G�G�����v�̓ɂ킽���ē��L�E���v���t�̋`�����L����Ă��邱�Ƃ�A���v�t�́u�x�m�嗬���Č����v�ɓ��L�t�́u���V���v��������{�����v�z����Ɏ������l�ӏ������̂܂܈��p����Ă��邱�ƁA����ɂ͈�ӏ��Ȃ���A���v��k�u���������L�v�ɂ�

���v�]�A�T�e�̘�����������V�e�n�����̗p������B�T�e�p�����n�p�X�������b�g�q�l�ʃt���A���L�]�A�����t�g�i�����n�̃g���]�X�B

�Ƃ������ږⓚ�̊|���������L����Ă��邱�ƂȂǂ���A���̌��̔Z�������Ŏ悷�邱�Ƃ��ł���B

�@����ɁA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����Ɋւ��ẮA�����t�ɔ�r����Ƃ��̕p�x�͂��Ȃ艺������̂́A�u���`���v�u�䑊���v�u��厖�̕��v���̖��ڂň�������Ă���B�܂��A�ۓc���{���ɏ��������u���ܓ`����v�ɂ�

�`���V��

�E�A�ϐS�{�����E�{�������A���O��厖�A�����]���v��l���ܑ����V���A��苗������ɒv�`������B

�V����Nᡛߎ��������@�@�@�@���{���w���V���܁i�ԉ��j

��苗������`���@���B�����V���B

�Ƃ���A�u�{�������v���u�ϐS�{�����v�ƕ���Ō�厖�̕M���Ƃ��ē��v�t�����q�̓��t�ɓ`������Ă���B

���̂悤�ɓ��v�t�̖{�����v�z�ɂ́A����܂ōl�@���Ă����{�����E�S�Z�ӂ̗������Ύ����L�t�̋`�A����Ɍ�ɏ��l��������t�̋��w����������Ă��邽�߂ɁA�v�z�I���i���\�z����i�K�͂͂�߂��āA���̍��i�̏�ɂ����ȓ��Â����{�����i�K�ɂ���Ƃ�����������B���v�t�̒���̑S�e�͂��܂����炩�ł͂Ȃ����A���̒��q�X���͖{�����v�z���E�{瑘_���_����Ƃ��������A�u�J�ڏ��v��u�{���ⓚ���v�Ȃǂ̎�v�䏑�ɑ��Ė{�����v�z����̉��߂��{���A���̒��ŕs�����E�s���u���̓����嗬�`���k����`����{�ɂȂ��Ă���Ƃ�����B

�@����āA���Ƃ��u����ӏ������v�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B

�P�A�@�`�ɉ]���A����������։��җǗL�v���q�������̂��ƂȂ�r���ƕ���̎ᕷ�����s������Ǝ߂��āA������������S�\���������O���Z�ʂ̈������ƂȂ�_�ʂ������邱�Ƃ��A�ߋ��{�����̎��v�@���M�����͗p�Ɉ˂�Ȃ�B����Η��������g�������������͂ɂ��炸�A�v�������̗͂Ȃ�Ɖ]�ӂ��ƂȂ�B�F���̈ӂ��ȂČo�|������Γ܂�Ȃ����̂Ȃ�B

�@�����ɋ������Ă���ߕ��͖��y�́u�~�ύO���v���O�Ɍ�������̂ŁA�u������������X�R�g�n�։����ҁA�ǃj�R���v�������ƃj���N�j�탒�B��V�̃V�s���n���J�����z�s�X��Z�B�������^�僒����v�Ɠǂ݁A�����̐���������������邱�Ƃ́u�v���̏��Ɓv�ɂ����đ��̋����������̗͂Ɉ˂���́A�Ƃ����ӂł���B�����āA���́u�v���̏��Ɓv�Ƃ́u�@�،o�v瑖�ɐ������O��o�_�̑�ʕ����ɂ����鉺��v���w���Ƃ����̂��ʓr�̉��߂ł��邪�A���v�t�́u�������̂��ƂȂ�v�ƒ��L���āA������ܕS�o�_�v���́A�������{���������ɂ����鉺��v�̈ӂƂ��A���������������̔��S���̂��̂Ɛ������Ă���B�܂�������������E�����ϐS�߂Ɋ�Â���Ƃƌ����悤���A��������Ƃ��Ό�ɏЉ��A�����t���V��߂̋������d�Ȃ���v���{�����̉���`�𐳓������Ă�����ƂȂǂƔ�r�����ꍇ�A������x�̊u���肩��������B�����āA���v�t�̏ꍇ�͂��̂悤�ȍ�Ƃ����Ȃ�͈̔͂ōs�Ȃ�ꂽ���̂Ɛ�������A�{�����v�z�ɂ�������v�t�̓Ǝ����ł���Ƃ�������B

�@����ɑ��āA���̗p��Ȃǂɂ͓����t����L�t�̉e�����ꌩ���Ċ�������B���͂��̈��Ƃ��āu���h�v�Ƃ���������グ�Ă݂悤�B���Ƃ��u���̋`�������v�ɂ�

�L�e���i�j��o�n�O�n�M�S�����Ȗ�B���]���h�g�]�t����B���ɗ����E�ژA�J�O�o�i�����A��s���̓��j�����V�e���ʕi�j������{��V�e�������n�A�ߋ��n�M�S���{�n�A���i���h�g�]��B���n�ߋ��͉Ƙ����݃m�n�i�i���B�T�e����s�n�ݐ��n���؋���j�X�����n���h�j�����A�˃e���팠�ʖ퍂����s��B�E�E�E�T�e���f�f���ߋ����M�S�����o���V�ʃw�n�����q��u���m�`��B�����n��P�m��s�s���j�V�e�A�@�ރ��n�E�����n��g���`�ʂփ��B

�Ƃ���A�u�@�،o�v�{��̗O�o�i���瑮�ݕi�܂ł̔��i�̉���͏�s��F�ɂƂė��h�A�܂艼��̏h�ł���Ƃ����ӂł���B�܂�A��s��F�͉ߋ��{��������̖{��ɂ��āA�����ɖ��@�ɓ��@�ƍĒa���ċv���������̖��@�����킷�関�f�f���q�̑m�`���{���̎p�ł��邪�A���ꂪ�u�@�،o�v�̔��i�ɒf�f�̏�s�Ƃ��ėO�������̂́A�ߋ��{������薢���̖��@�֕����r���ɉߋ�����̎҂ɑΖʂ��邽�߂ɔ��i������̒��h�Ƃ��Č���ꂽ�܂łŁA��s��F�{���̂������ł͂Ȃ��A�Ƃ̋`�ł���B

�@����́A���Ƃ��Γ����t�́u���`���������i�꒟���j�v�ɂ�

2�A�A�e�O�틳���j�_���{瑘��ك����B�E�E�E���e�ȃe�O�틳�����{瑃����@�@�،o�V���{���ݏ��n����瑒������O���������j�n���V�V�B��������혦���o�n瑖嘦���j�݃��V�B���P���h��B�̃j�ߋ���ʉ��혦���j���Z�V���t�B���P�]���n��O�����j���h�i���n�����e�V�A��O�t�퉓�{�{���y���A���{�ݏ������{�j���t���t�����߃X�����A�@�O�틳����������V�Ӄg�n�]��B

�Ƃ���A�u�����̗Z�s�Z�v�u�����̎n�I�s�n�I�v�u�t��̉��ߕs���߁v�̎O�틳���ɖĖ��@�̍ݏ������������A��O�́u�t��̉��ߕs���߁v�̑��Ŗ��������v���ܕS�o�_�̖{�{�ɑ����ꍇ�́A���̒����E�v�̖��o����̑�ʉ���̖��@�́u���h�v�ƂȂ�Ɛ�������Ă���B

�@���v�t�̏ꍇ�͂��̗��h���u�@�،o�v�{��̔��i�ɓ]�p�������̂Ɛ�������邪�A��ɐG���悤�ɁA�����t�͎�E�̈�v�E��o�̗�����̂邽�߂ɖ{�唪�i�𗷏h�Ƃ��邱�Ƃ͂Ȃ��ƍl������B����āA���̗��h�͓��v�t����E����̗��ꂩ�琏�`�]�p�������̂ł��邩�A����͂����炭���L�����u�G�G�����v��

1�A���L���]�N�A栃q�n�O�m��F��m�]�t���A�n�Z�ߏ�m�����i���n���@�䓙�͔�˗p�E�]�X�B

�ƌ�����f�f�̒n�O��s�i�E�j�Ɩ��f�f�̒n�O��s�i��j�Ƃ����������āA���v�t���f�f�̏�s��F�𗷏h�ƕ\���������̂ƍl������B�����E���L�̗��t�̋��w��ێ悵�A�݂�����̖{�����v�z��g�ݗ��ĂĂ������v�t�̂������̈�[�������ɂ͌����Ă���B

�@����A���̂Ƃ��덶�������t�Ƃ̌��̐Ղ͓��v�t�̒���̒��ɂ͌����Ȃ����A�����t�̓����̈�Ƃ��ċ������u�݈唺�v�ƂقƂ�Ǔ��`�́A�{���Ɩ{�ʂ��݂��ɖʂƂȂ藠�ƂȂ�Ƃ����������U�������B�܂��A���v��k�u���������L�����v�ɂ�

�P�A��Ύ��j�n�{���n�\���A���n�����A�q���n�\���A���n�����A�q���n�\���A�{���n�����g�����i���B���吹�n���v�A���Z�n���v���s�����@�g�]�w���B���ܑ̟b�B

�Ƃ���A�����t��������������@��{���_�ɑ��āA����͍s���߂����`�Ƃ̔ᔻ���\������Ă���B�������A�s���߂����`�Ƃ������Ƃ��猾���A�u����ӏ������v��

����ΔV��ɕt���ēV�ڏ�l�A�x�R�̖�l���֓��u�̋`����Ȃ��Ƃ���������l�]���A���������ޓ������߂ɋ��P����ɂ��炸�A���ςɔC���ē�`�𗧂B��ɏ��j�̂��߁A��ɕ�����Ȃ�B�E�E�E���ɔp瑌��{�̎��ʂȂ�����̋ߏ�𖾂����B�V����ȂĔV����v�ӂɁA���֕i���u�̌��ӂ��������j�̈�i�Ȃ�]�X�B���̌�S���ȂĎv�ӂɂ͎��ʕi�����ǂނׂ��炴�邩

�Ƃ���A����E�v�̎��ʕi�ɓ��v���Ȃ��Ƃ��납����ʕi�̕s���u�ɂ܂Ř_���y��ł���B

�@�Ō�ɓ����t�́u��藬�v�̋`�ɑ���ᔻ�������Ă����ƁA�u�@�ؖ{��J�ڏ������v�ɂ�

���ɉ]���A�䏴���ɁA�@�،o�ɓ�o����A���͂��{���瑖�ƂȂ�]�X�B�@�،o�͈�o�Ȃ�Ɖ]�ӂƂ���o�Ȃ�B�v��Ƃ͎�̖@�،o�A�E�̖@�،o�Ȃ�B�ނ�͒E�A����͎�ƗV����䕶�̂Ȃ�B������藬�ɂ́A�ނ�̒E�͍���̎�ƃe�j�n����݂��ւ�Ɉ˂�Ė{���Ɏ����ӂȂ�B

�Ƃ���A�u���������L�����v�ɂ�

�P�A�䏑�]�A�ݐ����{��g���@�����g�n�ꓯ�����~��B�A�V�ރn�E�A����A�ރ��n��i�A���n�B��ژ�����]�X�B�R���j��藬�j�n�ꓯ�j���~�g�������j���e�A���@����i���א��A������������B

���ƋL�q����Ă���B�����t�̌����ɂ��Ă͌�ɏ����G��邱�ƂɂȂ邪�A�����ł͎�Ɏ�E�𗧂ĂȂ��炻�̖@�̂�Ƃ��邽�߂ɁA���ǂ͎�E�ɍ������ĉ���̓��@�{���`�𗧂Ă邱�Ƃ��ł����A�ߑ����邱�Ƃ���c����Ă���B

�@�Ȃ��A�O��ɂȂ���āA���v�t�̒���Ɉ�������ȓV��E���y�̎ߕ��ŁA�O�f�̏����Əd�����Ȃ����̂��E���Ă����ƁA���̒ʂ�ł���B

���m���`��n�������@�@�،o�n�Җ{�n�r�[�V������B

���m���`���n�{�����m�ҁA�{���j���V�e���S���s�V��F���������C�X������B

���m���܈�n瑒��j嫃����N�g�����j�����L���݃��B�̃j�]�t�{�n�g�B

���m�����n��V���q瑃��w�X�n�{���A������V�e���j�_�X�J���B

���m���\�n�{��n�ȃe�{�����׃V���n�m�A�����n�ȃe�������׃X���n�g�B

���m�����n���V�e�ݔ@���������C���j.

���m�����n���e���������j��V�e�V���s�`�B

���m�L�l�n�{瑎���n�����j�s���J�B

���m�L��n�̃j�{�嘦���ʉi�N�كi�������j�B

���m�L�\�n��O�M��m�ҁA���`�����{�嗧�s�V��B

�@���͈ȑO�A�{����10���ɓ��e�����u���s�̖@��ɂ��āi�܁j�@�O�����N�@�c�ԉ��̕ω����߂����āv�ŁA�O�����N�i1278�j4������6���ɂ����Č�����@�c�ԉ��̕ω��̈Ӗ���������A�������ȍ~�̏��䏑�ɂ���܂łȂ������u�@�،o�̌��O�v�Ƃ����\�����p�o���錻�ۓ����������āA�u�ϐS�{�����v�Ȍ�ɑ��݂����ߑ��{���ƙ�䶗��{���̗��{���`�̂����A���@�̖{���Ƃ��ę�䶗��{����I�肵�悤�Ƃ����@�c�̈ӎu�̌����ł͂Ȃ����Ɛ��������B�����āA���̙�䶗��{���I��̈Ӌ`�ɂ��ẮA���i8�N�i1271�j9���̗����@��Ȍ�̋��w�I�c�ׂ̒��ŁA�@�c�̖��@���v�ւ̋����������Ɋ�Â��āA�ߑ��̏����E�ێ�E�E�v�̍ݐ����E�Ƒ����������Ƃ���Ɍ`�����ꂽ��s��F�̋t���E�ܕ��E����v�Ƃ����Ō㖖�@���E�̈��艻�E�Ɨ������ړI�ł͂Ȃ����Ɛ��l�����B���̏�ŁA�u�܂Ƃ߁v�Ƃ��Ď��̂悤�Ɍ��_�����B

�@�c�̐M�̌n�ɂ�����ߑ��̈ʒu�Ƃ������͎̂��ɔ����Ȃ��̂�����B�O���ɂď@�c�̙�䶗��{���I��̈Ӌ`���Ō㖖�@���E�̓Ɨ����ɂ��邱�Ƃ��w�E�������A�����܂ł�����͓Ɨ����ł����ēƗ����̂��̂ł͂Ȃ��B�ƌ����̂́A�O�f�����u�ϐS�{�����v�́u�ߑ����s�ʓ��̓�@�͖��@�@�،o�̌��ɋ���v�Ƃ̕��ӂɏ]������A���̖Ō㖖�@�ɂ����Ď��B�O�����M�s���A���͍O�ʂ��ׂ����@�@�،o�̎������e�͑S���ߑ��̈��ʌ����Ɉˑ����Ă��邩��ł���B����āA��������ߑ����̂ĂēƗ��ƕ����v�낤�Ƃ����Ȃ�A���̓r�[���̐ꂽ����낵���A�Ō㖖�@���E���̂��̂̋����������炷���ʂƂȂ�B���̖Ō㖖�@���E�̓Ɨ��Ƃ����̂͑S���̃W�����}�ł���B����ǂ��A���ꂪ�@�c�̐M�̌n�̎��ۂł���A���̐���t�̂����߂��E�̙�䶗��{���I��Ƃ�����Ƃ������̂ł���B

�@�@�c�����̔ӔN�ɓ��B���ꂽ�́A����Ӗ��ł͂��̂悤�ɔ��ɕs����Ȃ��̂ł������B�����āA���̏��甲���o�����߂ɁA�@�c�Ō�Ɏߑ��̑�ւ�ݒ肷�邱�Ƃɂ���Ďߑ���ے肵�A���̌��ʖŌ㖖�@���E��^�ɓƗ������悤�Ƃ����ړI�Ō`�����ꂽ�̂���E�{瑘_�ł���A�{�����v�z�ł������ƍl������B��āA�{�����v�z���c�Ō�Ɍ`������Ă���������x�̕K�R���������ɂ͂������̂Ɣ��f�����̂ł���B

�@�����ɁA�{�����v�z�Ǝ�E�{瑘_�̊ԊW�ɏ����G�ꂽ���A��E�{瑘_��v���

�ߑ������̖@�،o�͉ߋ�����̎҂�E�v�����߂�̂ɑ��āA��s�E���@�̖@�،o�i��ځj�͖{���L�P�̖��@�̏O���ɉ��킷����̂ł���A����͋v���{�����̉�������̂܂܈ڂ������̂䂦�{�ƂȂ�A�ߑ��E�v�̖@�،o��瑂ɏ����B

�Ƃ����v�z�ł���B���̓��A�O���́u�ߑ������̖@�،o�͉ߋ�����̎҂�E�v�����߂�̂ɑ��āA��s�E���@�̖@�،o�i��ځj�͖{���L�P�̖��@�̏O���ɉ��킷����́v�Ƃ����ߑ��ݐ����E�ɑ������s�E���@�̖Ō㖖�@���E�̊m�����@�c�̔ӔN�ɒB������Ă������Ƃ́A�E�ɏq�ׂ��Ƃ���ł���B�������A�@�c���̈⌾�Ƃł������ׂ��O��3�N�i1280�j12���́u�ЋŔ������v�̞����Ɍ�����

�V�������Ό������Ɛ\���A���̏o�������ӂׂ�����B�}�K�����Γ��{���Ɛ\���A���ɐ��l�o�ŋ��͂���ށB���͐���蓌�Ɍ��ւ�A�����̕��@���֗���ׂ�����B���͓����o�ÁA���{�̕��@�����ւ��ւ�ׂ������Ȃ�B���͌������炩�Ȃ炸�A�ݐ��͒A���N�Ȃ�B���͌������ɏ����A�܌ܕS�̒��ł��Ƃ��ׂ�������B���͖@�،o掖@�̎҂�肵���͂��A�ݐ��ɂ͖�����ւɁB���@�ɂ͈��̋��G�[�����ׂ��A�s�y��F�̗��v���Ȃ�B�e�X�䂪��q���͂��܂����ցA�͂��܂����ցB

�Ƃ̋��ł́A�ߑ��̍ݐ����E�ɑ���Ō㖖�@���E�̗D�G������������A�����s�y��F�̋t���Ōۋ`�ɏW���āA���̎��H�@�̏O���Ɋ�������Ă���B��āA���̏@�c�ӔN�̂��l���Ɂu�v���{�����̉���v�v�Ƃ����d�v�f�i�E�́u�ߑ��̑�ցv�ɂ�����j��������A��E�{瑘_����і{�����v�z�̍��i�͂قڊ���������̂ƍl������̂ł���B

�@���̂悤�Ȋϓ_���炢���A�@�c�Ō�ɖ{�����v�z���`������Ă������߂ɂ́A�����2�̓�₪����Ƃ�����B��́A�v���ܕS�o�_�ɂ����鉺�킪�{���̉���ł��邱�ƁB�����āA������̓��͖{�ʖ��E�ߑ��̖{��������s��F�ł��邱�ƁB���̓�̓�₪�N���A�[����Ė{�����v�z�̌`���͎�������邪�A�ȉ��A���̓������̉ߒ��������ǐՂ��Ă݂悤�Ǝv���B

�@

�@�{���ł́A�@�c�̈╶�Ƒc�Ō���ɂ����镶�����̒�����{�����v�z�`���ɒ��ڂ���ъԐڂɂȂ���v�f���������E���グ�Ă݂悤�B�܂��A�@�c�╶����͎���3�_���w�E�ł���B

�@�@�͕��i10�N8���́u�g�؈�O�Y �a��Ԏ��v�Ɏ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B

�A�V�L���n�@�،o���s�҉V�탋�����l�����o�����]�]�B�ȃe�����o�����z���X���j���ԃj�l�����V�B�ȃe�J�N���׃��@�،o���s�Җm�B嫃��L�g�G�l�n���V�@�،o�����҃n�B�Q�w�n�@�V�L�e�����N���A�L�e�V�����J�n�B���ꐬ�����ϐ��m�@���B�\嫃����^���g���]�j���֏o�V�e�V���}���X���ꃒ�B�������@�@�t������B������A���A�s�y�i�j���e���g���ߋ��������]�N�����j�L���ꃊ����F�ꖼ�N��s�y�m���]�]�B���]�N�����l�i�l���Z�����B�@���]�N���n�ȃe��؊������ŝ��X�V�����]�]�B�ߑ������ڃe����ʘ����s������V�^�}�t���@���n���B�s�y��F���j�׃j�@�،o���փ��e������j�o���Z�^�}�q�k���o���Ɉʃj�B���@�A���o�V�̃j���g�j�혦����x���������j�B���������ʉ����^�t�V�����B

�@����́A�u�@�،o�v�����i��13��20�s�̘�ɂ͕��Ō�ɖ@�،o�̍s�҂�����A�K���O�ނ̋��G�����o�����Ĉ����E�l���E����E���o�Ȃǂ̔��Q��������|��������Ă��邪�A���������Ȃ�������ɑ��������鎩�g�E���@�����̖@�،o�̍s�҂ɂ�����Ƃ���������������A����Ɏߑ����݂�����̈��ʂƂ��Đ��������s�y��F�̎��������E���@�͐g�ǂ��F�ǂ����̂ł��邩��A�K���ⓖ���̖��ʂ������炳���ł��낤�A�Ɗ��҂���Ă���B�����ɂ͎ߑ����s�̕�F�ł���s�y��F�Ǝ������C�R�[���ł���Ƃ����@�c�̎��o��������Ă���A�{�����ւ̑����̐ڋ߂�ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł���B

�@�A�́u�ϐS�{�����v�̎��̈ꕶ�ɂ��Ăł���B

�o�j�]�N�A��{�s��F�������������P��ᶁA���{�㐔���]�X�B�䓙�J�ȐS����F����B�n�O��E����F�n�ȐS���ߑ����ő���B�E�E�E��s�E���Ӎs�E��s�E�����s���n�䓙�J�ȐS����F��B

�@����͊ԏ��O���̊ϐS�i�̖��ɂ��镶�ŁA�ߑ��̈��s�ʓ��̓�@����������@�������邱�Ƃɂ��A���@�}�v�̏\�E��̊ϐS�����A���A������Ė}�v�S����̕�F�E�������ꂽ�����ł���B������ɁA���Y�̕��ɂ��āA���~������

�ȐS�̕�F�E��_���钆�ɁA�u��{�s��F���v�]�]�̌o���ɂ��āA���߂ɂ͂�����u�䓙���ȐS�̕�F���v�Ƃ����A�Ō�ɂ́u��s�E���Ӎs�E��s�E�����s���͉䓙���ȐS�̕�F�v�Ƃ�������A�u��{�s��F���v�܂�ߑ��̖{���s�̎��̖�����s��F�Ə̂��邩�̂悤�Ȉ�ۂ���B�㐢�̕x�m�h�E���i�h�Ȃǂ̏���h���A�ߑ��̖{�����̖�����s��F�Ə̂���Ɩ��Ă����āA�������狳�w��W�J���Ă䂭�̂́A���l�̂����̕����ɂ����̂Ǝv����B�������E�����̒��Ԃɂ́u�n�O��E�̕�F�͌ȐS�̎ߑ��̓����Ȃ�v�Ƃ���A�v���̎ߑ����ȐS����ł��邱�Ƃ͂��łɑO���Ō��肸�݂ł��邩��A�v���ߑ��̖{��q����n�O��E���܂��ȐS����ł���Ƃ����Ƃ�O��Ƃ��āA�u�n�O��E�v�̏��u��s�c�c���͉䓙���ȐS�̕�F�Ȃ�v�ƂȂ�̂ł���B�������ȐS�̕�F�E�̑�\�Ƃ��āA�����Ŏߑ��̈��s���Ə�s���Ƃ̓�ނ������ꂽ���Ƃ́A�L���Ɏ~�߂Ă����˂Ȃ�Ȃ��B

�Ɖ���������Ă���B�����ɂ�����u�ߑ��̖{���s�̎��̖�����s��F�Ə̂���v���Ƃ��{�����v�z�̌`���ɂ����Č���I�ȃ|�C���g�ł��邱�Ƃ͑O�q�̒ʂ�ł���A���������t����s��F��{�����ƋK�肷�镶���Ƃ��āu�ϐS�{�����v�̖��������Ă��邱�Ƃ͌�q�̒ʂ�ł���B

�@�B�Ƃ��Ďw�E�ł���̂́u���@�،o�v�̈����Ɍ�����{��������і{��������ɑ���S�ł���B���A3��قNj����Ă݂�ƁA��1�́u����L�v����̎��̕��ł���B

���o���{瑓�嘦�{���n���j�كi�����o�j�B���������l�ߗǃj�L���Ȃ֖�B�̃j�l�ߘ����A�B�^����߃����N�{�ő��m�B�������߃n嫃��E�n�݃��g���j��j���N�{��j�B�E�E�E���V��߃n�{���ʃj��V�B�A�ʌ�j���j�n�V�A����j�T�`�E�X�B���j���������A�{���ʃj��V�A�ʌ�߃N�n�V�A�K�j�ߐ��j�E�X�B�w�X�n�O���҃��B

�@����͓V��q�{���u�@�،o�v�̕��X���߂���ۂɗp���������E�E�{瑁E�ϐS�̎l��߂̂����A�ŏ��̈����߂�������钆�ŁA�@���̎��ݐ_�͂ɂ��O���㐢�ɂ킽���Ď�n�E�̎O�v���߁X�ɌJ��Ԃ���邪�A���̂����̑�\�I�Ȏl�߂��������i�i�l�ߎO�v�ƒʏ̂����j�ɖ��y�X�R�������������������̕��ł���B���̒��Ɍ�����u嫒E����{��v������v���E�v�ɏ��邱�Ƃ��������Ƃ��āA�{�����v�z����ю�E�{瑘_�Œ��S�I�Ȗ������ʂ����Ă��邳�܂͊��Ɍ����Ƃ���ł��邪�A���̌�ɓ�ӏ��u�{���ʃj��V�v�ƋL����Ă���B����͎l�߂̂����A�{�ő��ł����1�Ƒ�2�̋v�������\��������ł��邪�A����ɂ��Ɩ{���Ɩ{�ʂ̗����Ŗ{�킪�����ꂽ�Ƃ����ӂ̂悤�ɓǂ߂�B�����āA������ؖ�����̂��u���@�،o�v�ʼnE���ɑ����Ĉ�����铹���́u����㐳�L�v�̕��ł���A�u�{���ʃj�탋�v�ɂ���

�{���ʎ�g�n�ҁA�������`�@���s�X����F�������׃j��������V�A�؉ʔV�����^�׃j����X�B�̃j���c�N�{���ʎ�m�B

�Ɖ��߂���Ă���A�{�������킪���m�Ɏ�����Ă���B�Ō�ɋ�������̂́u���`���܁v���\��

�����e���Z�n�n�����ҁA瑖�n�ȃe��ʃ��׃V���n�m�A�{��n�ȃe�{�����׃V���n�m�A�����n�ȃe�������׃X���n�X�B

�̕��ŁA������{�����v�z�̐����̒��ɑ����p��������̂ł���B�������A���̕��ɖ₵�Ắu�f�ȎO�l���v�ɂ�������������Ă���A������̕��ł͉��̂��u�{��n�ȃe�v�����׃V���n�m�v�Ƃ���A�{�����v���Ɖ��߂��Ă���B

�@�ȏ�A��r�I��ʂɎc����Ă���@�c�╶�̒��ŁA�{�����v�z�`���ɂȂ���v�f�Ƃ��Ďw�E�ł���̂́A���̂Ƃ��낱�̎O�_���ł���B���ɑc�Ō�Ɋ��]���������A��������ł�����̂͂��Ȃ�����Ă���B�����A�����Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�c�Œ���Ɍ`�����ꂽ�ł��낤���嗬�ɂ����鉻�V�̖��ł���B

�@���m�̂Ƃ���A�@�c�݂͂�����̓��łɍۂ��Ė{��q�Z�l�̍�����߁A�����炭���ꂼ��̒n��ɂ�����z�������̒��S�ƂȂ�悤�Ɏw�����ꂽ���̂ƍl������B�����āA���̈ӂ��������E���N�E�����E�����E�����E�����̘Z�t�͊����̋��_�ƂȂ鎛�@�����A�݂�����̒�q�⏊���̒h�z�Ƃ����l�I�l�b�g���[�N���\�z����}���ɒ��ʂ����ł��낤�B�����ɁA���w�I�ȑ�n��M�I�ȐS�\���ȂǂɊւ��Ă͏@�c���₳�ꂽ�������̌䏑�����̔C�߂����A��Ԃ̖��͖{���`�Ԃ�C�s�`�ԂȂǂ̉��V���ǂ̂悤�ɒ�߂邩�Ƃ������Ƃɂ������Ƒz�������B���̓��̂������̂��̂Ɋւ��ẮA�@�c�ݐ����̏�������̂܂܈����p���ŏ����ł�����̂��������ł��낤���A���@�̖{���ɂǂ̂悤�Ȗ{�������u���邩�A�����Ă��̖{���Ɍ������ē��X�����Ȃ��s�ł͉�����u���邩�Ƃ����A���ɂނ����������}���ɏ�������Ƃ����ɏ��t�͂������̂ƍl������B�����āA���V�Ƃ������͈̂�U��܂�ƁA��������߂邱�Ƃ͔��ɍ���Ȃ��̂ł���A����Ӗ��ł͂��̌�̖嗬�̗��j����ɋ����S�����Ă������ƂƂȂ�B

�@�����嗬�̏ꍇ�͔h�c�E�����t�̈ӌ��ɂ��A�@�c�����̏\�E��䶗��{���Ə@�c��e�����{���Ƃ��Ĉ��u����A���X�̋s�̏���Ƃ��Ă͕��ցE���ʂ̓�i���u����u���ꂽ�B���̎ߑ����ł͂Ȃ��ď@�c��e����{���Ƃ��邱�Ƃ́A�����炭�{���͂���قǂ̋����I�ȓ��e�������̂ł͂Ȃ��A�f�p�ȑc�t�M��������x�̕������߂Ă����ł��낤���A�@�c����s��F�̍Ēa�Ƌ����ӎ����邱�Ƃ͂�͂肻�̌�̌܈ꑊ��i�����t�Ƒ��̌ܘV�m�Ƃ̑���j��{瑂̈�v�E����ȂǂɂȂ����Ă������ł��낤���Ƃ́A�z������ɂ��₷���B

�@�܂��A�@�c�����̙�䶗��{���ɂ��Ă��A�{���͏@�c���u�ϐS�{�����v�̖{��v�z�̏�ɖ��@�����̖{���Ƃ��Đ}�����ꂽ���̂Ƃ����F���ɂ����ẮA���嗬�ł�����̊i���͂Ȃ����ł��낤���A�������@����q�Ƃ�������ŏ��ʂ���i�ɂȂ�Ə͈�ς���B�����܂ł��Ȃ��A�����嗬�ł͕K���u���@�䔻�v�ƋL���āA��䶗��{���̎�̂��u�얳���@�@�،o�@���@�v�ł��邱�Ƃ��m�F����B��������@���l���O�̈�l�Ƃ��ċL�����A�얳���@�@�،o�̎��̉��ɂ݂͂�����̖����L������̉��V�Ɣ�r�����ꍇ�A��䶗��{���S�̂���@���l���̂��̂Ɣq������@�{���`�ւƓW�Ԃ�����̂ƁA�e�Ղɐ������邱�Ƃ��ł���B

�@���̂悤�ɍl���Ă݂�ƁA�@�c�̓��Œ���ɒ�ߒu���ꂽ�@�c��e�{���`���i���u�`�Ȃǂ̂���������嗬�`���̉��V�ƁA����ɂ�������h�������܈ꑊ�����@�E�����̎t��`�Ȃǂ̍l�����A���̘_���I�ȗ��t���Ƃ���������S�����̂Ƃ��Ă̖{�����v�z�́A���̌�̌`���ɂƂĔ��ɑ傫�Ȑ��i�v�f�ƂȂ����ƍl������̂ł���B�����āA���̂悤�Ȋ�őc�Ō�̏������������ꍇ�A���̂Ƃ��뎟�̎O�_�قǂ��w�E�����B

�@�@�́A�@��[�����t���������N�i1334�j����7���ɑ�Ύ��ōs�Ȃ�ꂽ����t�Ɠ���t�̕��֕i�Ǖs�̖ⓚ���L�^�����u���֕i�Ǖs�V�ⓚ�L�^�v�̒��ɂ́A���̂悤�ɋL����Ă���B

����ăq��t�e�]�N�A�@�N���n�����`���҉��e瑖嘦���֕i�j�L��������B����ăq���փe�]�N�A�A�C�e��瑖嘦���֕i�j�d�X���j���v�V�L�����L���^�D�j���O�`�A�^�g�n�ҎO���������e瑖吳�@���i�����j�փ����L���A���e�ܕi���ʘ����j�_�X�����B���������E����A�V��]�N�A�����C�e瑖�V�������V�N�����������j���`���������v���]�]�A���y�]�N�A����J�P��V�e�]�����n���ʖ�j���`���ꋕ�]�]�A�J�ڏ���]�N�A瑖���֕i�ɂ͈�O�O��E���앧����L�ě��O��혦����E������Ɣ폑�J�A����^���ӂƉ]�t��A嫃��R���g���j��瑌��{�Z���m��O�O�烂�s���n���A���앧���s��}���A�@�P�@�N�����������A���V�������g�̏�ɕ��J�t��Ɏ�����Ɖ]�]�A���y�]�N�A�{�匰�n���탌�n���`����j���i���A�̃j�m�V�k�A瑘����n���e�{�j�P���i����A�@�L�����䏑�{�����߁A�����D���Ӄg�]�t��A�J�ڏ��j�]�N�A���O瑖�̏\�E�̈��ʂ�Ŕj���Ė{��\�E�̈��ʂ���L���n���]�]�A�@�V�����탋���J�A�����j���ӂƉ]�t��A�^���ӂ̕��A�ꉝ���e����j嫃����X�g���v���A�D�j�o�ӂ̕��A�ĉ����e����j���V���v�A�^�������v�n�Ҍ������ʕi������m�����j��B�]����t�����@��s�V�e�����Z�������j���X�����^�f����B

�@�����ł́u�@�،o�v瑖�̕��֕i�̓��v�̗L���ɂ��Ă̓���t�̎���ɑ��A����t���^�E�D�E�j�̎O�`�������A�^�̈ӂł͕��֕i�̕���Ɉꉝ�̓��v�𖾂������A�D����єj�̗��ӂł͍ĉ��E����ɓ��v�͂Ȃ��Ɠ�������ɁA�u�^�������v�n�Ҍ������ʕi�����꘦�����j��v�ƋL����Ă���B���̈ꕶ��f���ɓǂތ���́A�{�����ɐ^���̓��v������|����������Ă��邪�A����ȊO�̐������Ȃ��A�܂����֕i�̓��v���炢���Ȃ���ʕi�̕���ɂ܂Řb�����ł��邽�߂ɁA���̎��͂��܂߂��ڂ����͕s���ł���B�܂��A�{�����ɂ͌Îʖ{�����������A�����I�ɂ������̖�肪�w�E����Ă���̂ŁA���̈ӌ������t�̂��̂Ɗm�肷�邱�Ƃ͍��̂Ƃ������悤�ł���B

�@���ɇA�Ƃ��Ē��ӂ��ׂ��́A�5�N�i1342�j3��14���ɎO�ʓ����t���쐬�����u�����v�Ɍ����镶���ł���B�{���͓����t�̎t���E�����t�̎O�\�O����̖@��ɍۂ��A�m���剺���ꖡ���S�̋F��̘A���������ɂ������ē����t�����������̂ł��邪�A�����Ɍ�����_���i�_���̊�������ю�b�����j�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B

���n�˃e�e�a�L���V��j�ȃe���V���j�A���n�����e�x�����M�V�Ѓ��j���@�������烒�A��n�N�V�e�Ϗ�R�V�����m�e���g�s�����A��n���L���������V�P���m�e�s�����Z�҃n�A�փ����Ō����S�O�\�]�N�V�Ԉ�腕���V�����\�L�����䶗����ݘ��߉ށE����E�\���O�������E��s�E���Ӎs�E�����E���ꓙ�����F?���A�g�q�E�ژA���������A���E��E���E���E�l�V�E�������A�����E�Ԑ_���A�V�ƁE�������A�����V�l�ˁA�����E�V�e�E�V��E�`�����A�ʃV�e���{�����̔V���@���l���䔱���A�����j�n���q��g�����g���s���������l���}���A�����j�n�`���ԃj���j��P���m���Y��

�@�����ɂ́A�ŏ��ə�䶗��{���̗�O�����X�ɋ������A���̌�Ɂu�ʃV�e���{�����̔V���@���l�v�Ƃ����āA��䶗��{�������̂܂܂œ��@���l�Ɣq����ӂ�������Ă���B

�@�Ō�̇B�́A�O�ɂ������G�ꂽ��Ύ��ɏ��������u���v�̓��w�ʖ{�ł���B�u���v�̖����ɂ͖��@�O�ʂ̗v�@�Ƃ��Ė{��̎O���@��������Ă��邪�A���̑��ł���{��̖{���ɂ��Č��s�䏑�ł�

��͓��{�T����腕���ꓯ�ɖ{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��B�����̓��̎߉ޑ���A�O�̏����A���ɏ�s���̎l��F�e�m�ƂȂ�ׂ��B

�ƕ\�L���ꂢ��B����ɑ��āA���w�ʖ{�ɂ�

��͓��{�T����腕���ꓯ�ɖ{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��B�����̒��̎߉ޑ���A�O�̏����A���ɏ�s���̘e�m�ƂȂ�ׂ��B

�Ƃ���悤�ŁA�u��s���̎l��F�e�m�ƂȂ�ׂ��v�́u�l��F�v�������āu��s���̘e�m�ƂȂ�ׂ��v�ƕ\�L����A���̌��ʕ��ӂ����]���āA�ߑ��⑽���̏�������s��F���̘e�m�ƂȂ�Ƃ����Ӗ��̕��͂ƂȂ��Ă���B�m���ɂ��ꂾ��������Ώ�s�{���E��s�{���̈ӂ�ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł��邩�A�E�������ĕ�����悤�ɁA���̒��O�ɂ́u��͓��{�T����腕���ꓯ�ɖ{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��v�Ɩ�������Ă���̂ŁA�S�̂Ƃ��Ă͔��ɖ����������͂ƂȂ��e���܂��Ă���B�����A���̎ʖ{�̑��݂Ɋ�Â��č��������t�́u�݈唺�̖@��v�Ȃǂ��ł��������Ă���\�������ɍ����A���̑��݂����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B

�@�@�@10�A�c�і[�����t�Ƃ̌���

�@�ŏ��ɓ����t�̗��`���Љ�Ă����ƁA�t�͖@�؏@�i�{�嗬�j�{�啧���@�E�{��@�؏@���̔��i�嗬�n�̑c�ŁA����2�N�i1385�j�ɉz���x�R�ː��S��䋽�ɁA����E�n�����V�̎q�Ƃ��Ēa�������B���i9�N2�i1402�j���{���i�������j�̒ʌ����ǂɎt�����A�f���Ɠ`����������E�����̊w���ɓ���A�c�і[�i�j�і[�j�����i�i��5�N�ɓ����Ɖ��́j�Ə̂����B���i12�N�ɓ��������₵�ċ�o���������Ƃ��p�������A���V�E���@�̗��ꂪ�r�������A�����E�������t�Ƌ��ɍĎO�Ђ߂���e���ꂸ�ɖ��{����ޏo�����B���̌�A�b�R��O�䓙�̏��n�ɗV�w���A�܂��z��E�{�������w���̏���̐w��K�˂ċ��w���r���邱��10���N�ɂ���сA����ɗL�͂ȊO��҂����ċ��s�E�{�����i��̖{�\���j����E�{�������̏����@���J�n�����B�i�����N�i1429�j�ɂ͖{瑏���E�{�唪�i��s���`�̗v�`��葖������u�@�ؓV�䗼�@�����i�l�����j�v�𗌒����R�ɉ��B���A�Ɨ���錾�����Ɠ`������B���̌�͋��s�Ɠ������҂��Ȃ��狳�c�̊�b���ł߁A���˓������ɓ`�����đ傫�Ȑ��ʂ����߂č�E���{���Ȃǂ̏�����n�������B���̊ԁA�z���̍��ԂɁu�䏑���i�W�v�u�\�O�ⓚ���v�u���`�����������v�v�u���V���v�����āA�w�k�̋���Ɏ������B63������͕z�����Ƃǂ߂ďq��ɐ�O���A73���ɂ����āu�{��O�����v�u�J瑌��{�@�v�W�v�u�O�啔����Ӂv���̑啔�̋��w���������������B����3�N�i1454�j70�̎��ɖ{�������Ɋ��w�@��n�݂��Ė剺����ɐ��ʂ��グ�A���̊w���́u���嗬�v�ƒʏ̂��ꂽ�B����4�N�i1463�j5��13���A�t�͖{�\���@�x7�ӏ����߂Ė{�\�E�{���̗����ꎛ��ʒB���A��5�N�i1464�j2��25����80�ŋA�₵���B

�@�����t�̋��w�͔��i���w�ƒʏ̂����悤�ɁA�u�@�،o�v��\���i�̂����A�{��̏]�n�O�o�i���瑮�ݕi�Ɏ��锪�i���d�����A���ɐ_�͕i�ɐ�������s���̎l��F�ւ̌��v�t���`�𒆐S�ɒu���āA�ݐ��E�v�̈�i��薖�@����̑�ڂ�I�ю���Ă���B�܂��A�{�����̏�s��F���敧�E�ߑ��̖{�ʂ̖@�����킷��Ƃ����{���������W�Ԃ��A�{�������{�傪�s����瑖�ɏ����Ƃ����{瑏�����咣���Ă���B���̊w���͍L�w������r���Č䏑���S��`���Ƃ�A�܂��������s�̒��Ó��{�V��̊ϐS�Ώd��`�������Č����ȋ�����`�ɗ����̂ƕ]����Ă���B�܂��A�����̕������t�̂����A���q�̋K�͂�̌n�̐���������@�w�̖��ɒl����͓̂����t�݂̂Ƃ��������]�����Ȃ���Ă���B

�@���āA���̂悤�ȓ����t�Ɣ��ɐ[�����������Ă���̂��A�ۓc���{����{���Ƃ�������嗬�ł���B

���̖��{�����\����w���ł������t�́u寎ֈٌ����v�̊���ɂ�

������寎ֈٌ������䘦��Ӄi���B�������������B�����n���Ƙ��w�Җ�B�R���ԏ����V���B嫎����g�ޘ��\�������@���ƉӖ�B����n�������@�叕�������A�W��寘����܃��֘��ٌ��V�^���J�@�V�B�̃j�]�������B�E�E�E�����s�������`�钆���[���B���X�����L�ғ������V�B�������n��́A�������q��B����䏑���V�B���`�����n�����A���n�����B

�ƋL����Ă���B�����Ɍ���������t�i�`1472�j�͓����̋�B���������c���ɑ��݂������{���̖����E���~���̏Z�m�ŁA��͂Ƃ����������ʼnb�R��֓��V��ɗV�w���A�K��������������������Ő������̒�q�ɓ`�������Ɠ`������B�E���ł͂��̓����t�́u�������q��v�ƋL����A�c�і[�����t�̒�q�ł��������Ƃ��m����B�����̊����Ɍ�����

�{�]�A�N�������s���߁X�����v�X����B��������厖�q�L����A�������V����V�e�H�A���X�����B����l��N������嫈׃j�u�V�l�s���`�E�]�����m��`��

�Ƃ������͂��̓����t���g�̌��t�ƍl�����邪�A����ɂ��Ǝt�͕N���i1449�`52�j�ɋ��s�œ�藬�̌������q�L���A����ɓ����t��������āu���X�����c�c�v���̕�����Y�����Ƃ����B�����A�������N�i1444�j12��12���ɓ����t����u�����u�{�\�����X�@�x�{�������N���N�����V���v�ɂ�27���̒�q�������E�������Ă��邪�A���̒��Ɍ�����u��͉ԉ��v�͂����炭�����t�̂��̂ƍl������̂ŁA���̕���������ɂ����ē����t�͓����t�ɐ������āA���̋��w�̐ێ�ɓw�߂����̂Ƒz�肳���B�������̓����t��60��̔N����}���Ȃ���A�L���̑��ł���u�{��O�����v�̎��M���ɂ���A����Ӗ��ł͍ł��v�z�I�ɉ~�n���Ă����������Ɛ��������B��N�A�v�@�����C�t�́u���d�L�v�̒���

�R���j�������m������k�n�����m�냊���s�V�e�m���@���m�S�l�\�n�ʃm�䏴���m���j�����e�꒟�������܊�Z�����n����m�ʖځA����m�p�J��B

�Ɠ����嗬��ᔻ���Ă��邪�A���̓����t�����肪�w�E�����u�������m������k�v���̐l�ɊY�����邩�Ǝv����B

�@�������A���̂悤�Ȓ��ړ����t�̖�ɓ����Ă��̋��w���w�ю��Ƃ��������t�̐ϋɓI�Ȋ����́A�����t�l�̔��f�łȂ��ꂽ�c�ׂƂ������́A�����炭�{���ł���ۓc���{���̈ӌ������Ȃ�Ă̂��̂ł��������Ƒz�肳���B����́A���{����X��E�����t�����\�O�N�i1459�j4���ɓ��ɂ����ē����t�́@�u���`�����������v�v���݂����珑�ʂ��Ă��邱�Ƃ�A�O�q�����悤�ɁA��������v�t�������X�N�i1500�j�ɓ������ɉ��������ۂɒk�`���A����ȑO�̊���4�N�i1463�j9���ɂ͏���E�v�����œ����t�́u�@�ؓV�䗼�@���i�l�����j�v�����ʂ��Ă��鎖���Ȃǂ��炵�āA���̉\���͏\���ɍ����ƍl������B

�@�Ō�ɁA���̓����t�̖{�����v�z�����X�����Ă݂悤�Ǝv�����A���͎�X�̐���A�O�ɖ{�����v�z���`������Ă����ۂ̓�̓��Ƃ��Ď������{��������Ɩ{��������s��F�̋`�A�����ē��L�t����v�t�̔ᔻ�̒��Ɍ�������E��v�̈ӂɂ��ď������Ēu�������B

�@�܂��A�{��������ɂ��Ắu�\�O�ⓚ���v���ݐ����펖�̒��ɁA���̂悤�ɐ�����Ă���B

���j���e��s������j�j���{���{�ʖ�ۃ����A�o�����ߑ����Ӕ��r�j�B�o���j�n�䉗������遛�ߏ������S�]�X�A��s���{�ʉ���V���A�o��������]�X�B嫑R���g������{�����߃n�n�O����j���g�{���{�ʃj���W�ʃw���B�`�]�A�v������ߋ����n�g�ߐ����גE�A�n�O������B�L��e�V�B�{���ʃj��V�ʌ�j�߃N�n�V�K�ߐ��j�E�X�A�w�X�g�n�O���Җm���W�ʃw���B�����V�䖭�y�����߁A�n�O������j���g�{���{�ʃj���W�ʃw���B�����o�ߑ���j���^���g�]�w�h���A�o���n���N嫐��g�ʃm��Ӄ��߃n��e�Ӄ��߃e���j���ʃj���X���b�B���F���y���ߖ��N�^�q���ʃj����m���X���Җ�B�E�E�E�R���j���t�������V��w�ғ��n��������n�����{�ʃj������X����B������r�����n����V�^����B����m�҈��ʘ���F�E�j�V�e�����V�A�����팋�����O�����n�E�������j���ɉʃm�n�����߃����������Z���ʃ���B������A����g�Ґl�V���@����j�_�X���V�Җ�B�ɉʐ����m�����n�O���B�߃j�O�捪�������o���]�s�g�\�����j�]�w���B�{�ʐ��������n��e�n�O�̋�O��L�e�V���X�ɉʃ��B���J�L���l�V���혦�@���B�̃j�m�k�A����n�������ʃj�b�]�X�B���y���{���ʎ혦�߃n�痿�ȃX�]�X�B���j���@���Ӄn�Ȗ{��n�i��s�v�t���ߖ{���m�@�|�m�A���m�n�i���Ӄn�Ȗ{�ʃ��ۃj�{���j�{�����ݘ����ʕs�@�@�،o���ȃe�t�V��s�j�A�ȏ�s�{���O�k���E�m��؏O�����j���@���l�j���j�ŏ����탒�������N��B�E�E�E�@�����O�k�L�����ߑ��n��؏O���ŏ����혦���n���e�{�ʃ��ڃ��{���j����s��F�m�A�O�k�m��؏O���j�n�e�����탒�B�����E�����n���e�{�����A�Z���{�ʃj���e�v�����ߑ��m�O���j���X�E�v���B�̃j�m�k�A���ʎߑ���s�n�����̓��̈�g�j�V�e�A����F�E��C��ؖ��n���I�A�@���햞�팰���n���I���m�]�w���`��B

�@�t�́A�u�@�،o�v�̌o���ɂ͏�s���̖{����F�ɑ���ߑ��̖{�ʉ��킵��������Ă��Ȃ����A�O�Ɏ����@�c�╶�̒��ɂ�����{�����v�z�`���̗v�f�̇B�Ƃ��āu���@�،o�v�̒�����E���グ���u����L�v����́u�{���ʃj��V�v�̕��Ɉ˂�A�V��E���y�͉��킪�{���E�{�ʂɘj��Ǝ߂��Ă��邪�A�����̓V��w�ғ��͉���͖{�ʂɌ���ƌ�����咣�����Ă���Ƃ����B�������A����̖{�`�͈��ʂ̕�F�E�ɂĂȂ����̂ł���A�܂�����͐l�V�ɑ��Ę_������̂ł���̂ɁA�{�ʂ̏O���͎O�悾���Ől�V�̋@�����Ȃ��̂ʼn���̋`�����������A����䂦�v������͖{�����Ɍ���ƌ��_����Ă���B�����āA�Ō�ɓ��@�̈ӂƂ��Ă͖{�ʂ�{���ɐۂ��A�{�����̏�s��F���{������і��@�̏O���ɍŏ�������Ȃ����A���E�̎��͏�s���{������{�ʂɈڂ��ċv���̎ߑ��ƂȂ�E�v���Ȃ��A�Ɛ�������Ă���B���̖����Ɍ�����u���ʎߑ���s�n�����̓��̈�g�v�Ƃ����\���́A��q�����E��v�̋`������E���g�ɖ����̂ł���B

�@���ɖ{��������s��F�̋`�ɂ��Ắu�ܒ����v���́w��@�{��\�����x�̒��ɁA���̂悤�ɖⓚ����Ă���B

�q�]�A�䏴�����j�ȏ�s��F���ז{�����m���L���V�A�������@���B���A�ϐS�{�����j��V�V��B�{�嘦�Ӄn���ʖ{�L�j�V�e�ߑ��n�O�n���̘��t��j�V�e��g���ʖ�B�߃j����F�E��C��ؖ��n���I�A�@���햞�팰���n���I�ȏ�B����F�E�g�Җ{�L�n�O��B�g�Җ{�ʎߑ���B���t�퓯�̏�P�j�V�e���n���I��g�]�t���n�{������F�E���n�O��m���^���B

�@�����ɂ͖{��������s��F��������Ă���̂́u�ϐS�{�����v�ł���Ɩ�������Ă���B����ȏ�̋�͎w�肳��Ă��Ȃ����A�����炭��͂�O�Ɏ����@�c�╶�̒��ɂ�����{�����v�z�`���̗v�f�̇A�Ƃ��Ď��グ��

�o�j�]�N�A��{�s��F�������������P��ᶁA���{�㐔���]�X�B�䓙�J�ȐS����F����B�n�O��E����F�n�ȐS���ߑ����ő���B�E�E�E��s�E���Ӎs�E��s�E�����s���n�䓙�J�ȐS����F��B

�̒i���w�������̂Ǝv����B���̖{��������s��F�̋`�ɂ��ẮA�����炭�V��E���y���̎ߋ`����͏��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA���Ȃ�̓�₩�Ǝv���邪�A�����t�̒���̈ꕔ�����������ł͂���قǏؖ��̘J������Ă��炸�A�����ӊO�̊�������B

�@�Ō�Ɏ�E��v�̋`���Љ�Ă����ƁA��̓��v�t�̔ᔻ�̒��Ɂu�ϐS�{�����v�̈ꕶ�ɑ���ǂݕ��̖�肪�w�E����Ă������A����Ɋւ��Ắu���`�����������j�v��

���N��藬���䏴�{�����`���n��㖢����L�����`��]�X�B���e�ϐS�{�����j��i�g�^�����i�Ӄ��߃X�����A�ݐ��{��^���@�V���ꓯ���~��]�X�B�����Ӄn�ݐ����{���i�n��C�j�كj�V�e���O瑖嘦�~���������������j�A�����������g�^�v���ߑ������������ʃC�e������������q�����p�e�A�E�v�����X���v������q�����E�g�^��E�{���{�ʌ�V�O�疭�@�@�،o�����e���i���t�V��s�j�A�����胁�e���@�m�̃j�ݐ����@����E���كn�L���g���A�@�����@�̃n���L�V�̃j�ꓯ�j���~��g�n�߃V�^�}�t��B�����`�i�����n�A�ޘ��E�n������g���_���L���X��B�y�V�e�V�j�������A�ރm��i�n�����A��ژ�����g�L�ǖ�]�X�B�@�N�������X�����_���A���ރn���n�g�ǃ��������ӓ��V�V�B�����_�n�퍷�ʘ��`�����V�A�ރn�����V�_�n�퓯���`�����X��B���F��i�g�^�n�i�ꖭ�V�㘦��E�A�ݐ��Ō��B�̃j��@����`�m�L���Ӗ�B

�ƋL�q����Ă���B����́u�ϐS�{�����v��

�ݐ����{��m���@�V���n�ꓯ�j���~��B�A�V�ރn�E�A���n���B�ރn��i�A���n�A�[��ژ�����B

�Ƃ��������A�����t�́u�ޘ��E�n������v�u�ރm��i�n�����A�^��ژ����v�Ɠǂނׂ��Ǝ咣���A���̌��ʂƂ��Ď�E�͈�@�̓�`�ł���A�ݐ��E�Ō�Ƃ��������ɖ����̂Ɛ�����Ă���B����͓����t�̗��Ă��E�͂����܂ł��u�@�،o�v�{��̋������ŗ��ĕ�����ꂽ��ƒE�ł����āA�E�q�̂悤�ɁA�v���Ɩ��@�ɂ͏�s�E���@�Ƃ��ĉ�����{���A�ݐ��̖{��ɂ͎ߑ��ƌ����ē����@�������ĒE�v��^����Ɛ��������B����ɑ��āA�����嗬�ł͎�E�̖@�̂̈Ⴂ���咣���A�폟�E��Ƃ��ĉ���v�̏�s�E���@��I�ю���Ă������Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł���B

�@����܂ŁA�����嗬�ɂ����Ė{�����v�z����ю�E�{瑘_���ǂ̂悤�Ɍ`������Ă��������A�Ƃ��������l�@���邽�߂̑O��̍ޗ��̈ӂƂ��āA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗�������ѓ��L�E�����E���v�̎O�t�̖{�����v�z�̂���܂��ƁA�@�c�ӔN�̋��w�̌n�̎��ۂƂ̊W��@�c����іŌ���ł̎v�z�`���̗v�f�A����Ɍc�і[�����t����т��̖{�����v�z�Ƃ̌��̈�[���Љ�Ă����B

�@���̒��Ŏ���������ەt����ꂽ�̂́A���w�ɑ��ĉ��V�������Ă���K���͂̋����ł���B�܂�A�ɒ[�ɂ����Ɓu�ŏ��ɉ��V���肫�v�ŁA���w�͂��̌ォ��t���Ă���Ƃ�����ۂł���B�Ⴆ�A�������N�i1334�j����7���ɑ�Ύ��œ���E���㗼�t�����S�ƂȂ��ĕ��֕i�Ǖs�ǂ̘_����������ꂽ���A����Ȃǂ������炭�h�c�E�����t�ɂ����ցE���ʂ̓�i���u�Ƃ������V�̑�O����A���̋��w�I�Ȑ�������̂ǂ̂悤�ɂ��邩�Ƃ�����肪���Ȃ�̃E�G�[�g���߂Ă����ƍl������B���_���ɂ͓����҂ł������E����̗��t�̊O�ɑ�Ύ������t�E�d�{�����t�E��s�@�����t�Ȃǂ����ڂ���ъԐړI�Ɋ֗^���Ă��邪�A����قǂɋ��w�I�Ȓ茩�̈�v�����Ă��Ȃ������؋��ł���Ƃ�������B�����ɓ��_���̒��ŕ\�����ꂽ�A�^���̓��v�͎��ʕi����̖{�����ɂ���Ƃ�������t�̈ӌ��Ɍ��y�������A�ꕔ�ɂ�瑖哾�v�𗧂Ă����Ƃ���u�{瑈�v�̖����v�ƕ]���ꂽ����t�������{���ɖ{�������v���咣���Ă����ƂȂ�A���V�Ƌ��w�̘�������ɓ����I�Ɏ������ۂƌ����邩���m��Ȃ��B����ǂ��A����͕��ցE���ʂ̓�i���u�Ƃ������V�̏h���̂�Ȃ��̂ł���A�㐢�ɂ����Ă����v�t�����̖{�����v�z�Ɋ�Â��Ď��ʕi�s���u�Ɍ����y��ł��邱�Ƃ́A���Ɍ����Ƃ���ł���B

�@���āA�{��̖{�����v�z�`���ߒ��̖��ł��邪�A������̕��͂�͂�c�і[�����t�Ƃ̊֘A����ԑ傫�ȃE�G�[�g���߂Ă���悤�Ɏv���B�u�{�������v�Ɓu�S�Z�ӏ��v�̊W���q�ׂ����ŐG�ꂽ�悤�ɁA���̗������̂������t�̋`���Đ������Ă���\��������̂ŁA�����̏����ɑS�ʓI�Ɉˋ����Ă��鍶�������t���܂߂āA���ׂē����t�̑��݂�O���ɒu���čl�������K�v������Ǝv����B

�@�����t�̗��`�������ɏЉ�����A�����t�̉��@�E���V�̗��ʂɂ킽�鋳�`���m�������͉̂��i30�N�i1423�j���ł������Ɛ�������Ă���B�Ƃ���A���̍��ɋ��s����т��̎��ӂŐ������Ęb��ɂȂ�����������t�̖{�����v�z�̉e����15���I�����Ɂu�{�������v�����āu�S�Z�ӏ��v���o���ォ��A�����Ύ����L�t�������t�̋��w�Ɏ�������ĕs�����E�s���u�̉��V���������{�����v�z���\�z�����B���������t�͑����{���E�S�Z�ӂ̗������d�Ȃ�����A���L�t�̉��V�Ƌ��w�̐�����������ĕx�m�ɕ����A�����t�̋��w�̐ێ�ɔM�S�ł����������嗬�̓��v�t�́A����ɖ{�����E�S�Z�ӂ̗����Ɠ��L�t�̖{�����v�z�������킹�āA���̎v�z�I���n���ɓ���������B���̂Ƃ���A�ȏ�̂悤�ȓW�]�����͎����ł���B

�@�{�e�́A�@�c�Ƃ��̖Ō�200�N�قǂ̒����ɂ����āA�����嗬�̖{�����v�z���ǂ̂悤�ȗ���Ō`������Ă��������A���̂����悻�̊T�ς�������Ƃ���ɋ}�ŁA���L�t�ȑO�̋��w�A���Ƃ��ΎO�ʓ����t�̏����Ȃǂɑ���ׂ�������A�������̒��ÓV�䋳�w�ɑ��錾�y���ł��Ȃ������B�܂��A�c�і[�����t�̋`�ɂ��Ă��A�����{�����v�z�̈ꕔ�ɐG���Ɏ~�܂��āA���̋��w�̌n�S�̂̒��ł̈ʒu�t�����͂Ȃ�����ɂȂ��e���܂��B�����ׂ̍�����Ɠ��Ɋւ��Ă͑��e�ɏ��肽���B

�@

�@

�@

�@

�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i2�j

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ڎ�

��1�́@�嗬���ɂ����鋳�w�I�t���ɂ���

�P�A�����u�{��O�ʎ��v�u�O���O�o����v�u���a��Ԏ��v�u�\��v

�Q�A�u�ܐl���j���v�u�x�m��Ֆ�k���m���v

�R�A���ځE����E�����E�����E�����E�����E�����E���s�u�\��v�A�����u��`�y��v

�T�A�����u�����l�X��v�E����u�ɑ���苗���Ԏ��v

�U�A�����u�\���v�u�p�S���v�u�������ŗ������v�u�����i�\�����j�v�u�S�ꏴ�v�u���ח������v�u�����G�W�v

�V�A�����u�������v�E����u���t���^�v�u���咼���䓖�ԓ��L�v

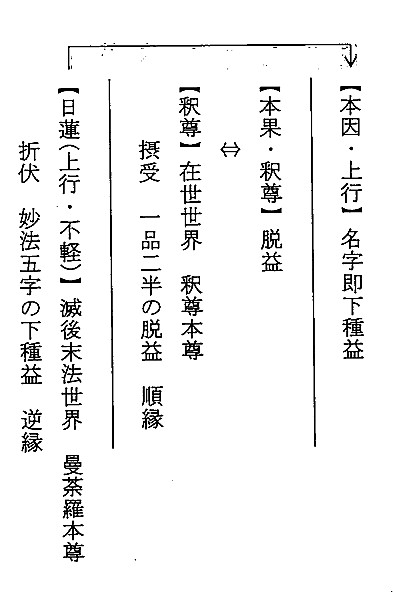

�@�{�ʖ��ߑ��̖{��������s��F�ł��邱��

�A��s��F����؏O���ɉ��킷�邱��

�B�v�����킪�{�����̉���ł��邱��

�@

�@

�@

�@

�@���͓����O���Ɂu�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i1�j�v�Ƒ肵�āA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗�������������ѓ��L�E�����E���v�̎O�t�̖{�����v�z�̊T���ƁA�@�c�ӔN�ɂ����������w�̌n�̎��ۂƂ̊W�A�܂��@�c�Ƒc�Ō���ł̎v�z�`���̗v�f��c�і[�����t�̖{�����v�z�Ƃ̌��̈�[�ȂǂɐG��āA�����嗬�ɂ����Ė{�����v�z����ю�E�{瑘_���ǂ̂悤�Ɍ`������Ă������A�Ƃ������l�@�̂��߂̍ޗ������݂��B

�@���̌��ʂƂ��āA���i30�N�i1423�j���ɐ����������������t�̖{�����v�z�̉e�����āA15���I�����ɋ��s���ӂŁu�{�������v�u�S�Z�ӏ��v���쐻����A�����Ύ����L�t�������t�̋��w�ɂ��Ȃ������`�ŕs�����E�s���u�̓`�����V����t������{�����v�z���\�z�������ƁA���������t���{���E�S�Z�ӂ̗������w�т��m���L�t�̉��V�Ƌ��w�̐������ɋA�����ĕx�m�ւƕ����A�����t�̖{�����v�z��ϋɓI�ɐێ悵�������嗬�̓��v�t�͗����������Ɠ��L�t�̋��w�����킹�w��ŁA�����嗬�̖{�����v�z���g�Ō`���������Ɠ��̓W�]��掦�����B

�@�{�e�ł́A�E�̓W�]��������ӂ��܂߂��ޗ��Ƃ��āA�@�c�Ōォ��I��1400�N���ɂ����Ă̓����嗬���ɂ����āA�@�c�̋��w�̌n�ɂǂ̂悤�ȕt����Ƃ��s��ꂽ���������Ė{�����v�z�`���ւ̓�����T��Ƌ��ɁA�O�e�Ŕ��ɒ��r���[�Ȍ`�ł����G����Ȃ����������t�̖{�����v�z�ɂ��āA���̋��w�S�̂ɂ�����ʒu�Â����Ƃ��킹�čĘ_���Ă݂����Ǝv���B

�@���͂ł͏@�c���ňȌ�A���m�Ȍ`�Ŗ{�����v�z�������͂��߂���L�E�����E���v���̏��t�Ɏ���܂ł̏��ɂ������Ȓ���i�����̏�����܂ށj����肠���A�����ɂ���������{瑊ς�{���ρA�@�c�̈ʒu�Â���t��q�̋`�A�����ĕ��֕i�Ǖs�̖���{�厛����ѕx�m�R�̋����Ȃǂ̋`��E�o���Ă݂����Ǝv���B���̌��ʁA�����嗬���ł͏@�c�̋��`�̌n�ɂǂ̂悤�ȋ��`�I�ȕt����Ƃ��s���A�����̕t�����ꂽ���`���ʂ����Ă��̌�̖{�����v�z�Ƃ����Ȃ�W�ɂ���̂��A�������l���Ă݂����B

�@�@�@�P�A�����u�{��O�ʎ��v�u�O���O�o����v�u���a��Ԏ��v�u�\��v

�@�ŏ��ɓ����嗬�̔h�c�E�����t�̏��т���肠���Ă݂�ƁA�����ōł����m�Ȍ`�Ŏ咣����Ă���̂́A�V��E�`���̑��@���O�̖@��瑖�ɑ��āA��s��F�̍Ēa�E���@�����@�ɏo�����Ė@�ؖ{����O�ʂ���Ƃ����V��Ɠ��@�̖{瑈�ڂ̗��ĕ����ł���B����͏@�c���u�J�ڏ��v��u�ϐS�{�����v���Ŗ��������u�@�،o�v�{��ɑ�����߂�Ƃ����`��A�Ō㖖�@�ɒn�O�̕�F���o�����Ė��@�@�،o�̌����O�邷��Ƃ����f�ĂɁA��s��F�����@�Ƃ�����`�m�����č\���������̂ł��邪�A�u�{��O�ʎ��v��u�O���O�o����v�ł͂���ɔ�b�R��瑖厛�ɑ���x�m�R�̖{�厛�Ƃ������ĕ�����������A�u�\��v���{�ɂ͎��O瑖�̏��@��Ύ����Ė@�ؖ{��̐��@�𗧂Ă邱�Ƃɂ��A���y�̈�������������Ƃ����F�����q�ׂ��Ă���B�������A��n�E�̎O�v�ɏ������V��̑��@�n�v�ɑ�����@�̖��@����v�Ƃ����Δ�͌������A�܂��ߑ�����т��̒E�v�`�ɂ��Ă̌��y�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@���ɁA�ڋ��t������2�N�i1287�j�t�̐g�����R�Ɏ���o�܂��L�����u���a��Ԏ��v�ɂ́A���R�̎������g�؈���~�t��掖@�O�ӏ���������Ă��邪�A���̓��̎ߑ���̕��̑����ɂ��āA���ꂪ��s���̘e�m���Ȃ����߂Ɏn�����o�̎ߑ��ƂȂ�A�v�������̎ߑ������ꂽ�@�c�̖{�ӂɔ����邱�ƁA�����ď������������ċv���ߑ��̖ؑ�������܂ł́A�@�c�}���̏\�E��䶗���{���ƈ��u���ׂ����Ƃ��L����Ă���B����́u�@�،o�v�{��̐����ɏ����āA�v���̎ߑ��i�`�ԂƂ��Ă͈ꑸ�l�m���j�@�̖{���ƒ�߁A����Ə\�E��䶗��{���Ƃ̊W�W���q�ׂ����̂ł��邪�A������ɂ͂܂�

���S�̌��������͂��Č�e�̌��O�ɐi�点�������ւƐ\��B

������e�̍����̌�Ɨ��@���B

�Ƃ�����悤�ɁA�����t����ǂ��Ă����g���v�����̓����ɂ͏@�c��e�������u����Ă���A����͂��̌��Ύ����o�ďd�{�{�厛�ɈڏZ���������t�̏�����Ɍ�����u���l��e�̌��O�v���Ƃ����\���ւƎp����Ă���B

�@�܂��A���́u���a��Ԏ��v�ł͖��������t���͂��߂Ƃ���ܘV�m�����́u���q���N�t�G������ʁv�ƒf�����A���̌��ʁu������l�{�t�̐��`�𑶂��Ė{�����ւ��m�ɑ����Ċo��v�Ƃ����A�@�c���@�̐��`�������l���p������Ƃ����������ӎ����L����Ă���B����͖{���A���`�Ƃ������͊�@�I�ŏ������ꂽ�`�����ƂĂ������ׂ����̂ł��������A���̌㎟��ɑ傫���N���[�Y�A�b�v����āA���@�E�����̎t��q�̋`�Ƃ����`�ŋ�������A�����嗬�̌`���ƓW�J�̉A�̌����͂ƂȂ��Ă������B

�@�@�Q�A�u�ܐl���j���v�u�x�m��Ֆ�k���m���v

�@�u�ܐl���j���v�́A�����嗬�̓������猻�݂Ɏ���܂ŁA������Ӗ��ōł��嗬�̍������������`���Ƃ��ďd�v������Ă������̂ł��邪�A���͓����t�̈ӌ����ĎO�ʓ����t����q�������Ƃ����F���̉��Ɏ�肠���A���킹�Đ����o�܂͕s���Ȃ�����e�I�ȗގ��������u�x�m��Ֆ�k���m���v���������Ă݂����B

�@�u�ܐl���j���v�́u�Z�l���`���āv�Ƃ��Ă�A���̖��̂���@������悤�ɁA�@�c��u�̘Z�V�m�̓��A�����E���N�E�����E�����E�����̌t�̗��`������t�̐��`����j�܂���Ƃ����`���Ƃ��Ă���B�܂��A�t�����ꂼ��́u�\��v�Łu�V�䍹��v�Ǝ��ȋK�肵�A�@�c�ɑ��Ă��u�V��̗]�����ނށv�Ƃ����F�������������Ƃɂ��āA����͑O���`���ɋ������u�V��E�`���̑��@���O�̖@��瑖�ɑ��āA��s��F�̍Ēa�E���@�����@�ɏo�����Ė@�ؖ{����O�ʂ���Ƃ����V��Ɠ��@�̖{瑈�ڂ̗��ĕ����v�ɖ������̂ƒf�肵�A���@�K���̖@�ؖ{��̗��ꂩ�璆���E�V��R�ɑ��ē��{���E�x�m�R�A���������ɑ��ĉ����̏����̗̍p���咣���Ă���B�܂��A���@�̖{���ɂ��Ă͏\�E��䶗��{�������A�@�c���g�̈�̕��Ɏ�������҂ɂ͈ꎞ�̕��ւƂ��ď�s���̎l��F�������|���w�����Ă���B�܂��A�C�s�@�Ƃ��Ă͐����̐ێ�s�Ɋ�Â��u�@�،o�v�̈ꕔ���u�ɑ��Ė��@�̐ܕ��s�̒P����ڂ�I�����A��s�̕��ցE���ʂ̓�i���u�̓��A瑖���֕i�̓��u�ɂ��Ă̓V�ڎt�̋^��ɑ��Ă͏��j�E�ؕ��̓�`�������ĉ�ʂ��Ă���B���̏��j�̋`�ɂ��āu�Ⴕ���j�̂��߂Ƃ����Ȃ�A�O�������\���ׂ��ł͂Ȃ����v�ƓV�ڎt���������Ƃɑ��āA

���j���l�d�V���p�j�A���N���m�O���V�O�o���B�d���V����A�j�ĔV���ɖ�B

�Ɓu�l�d�V���p�v�̌ꂪ�p�����Ă���B���̎l�d���p�Ƃ͓��{���Â̓V�䋳�w���\���鋳���ŁA���Ƃ͓V��q��́u�@�،��`�v�����̐�Җ����߂��镶�Ɋ�Â��`�ł��邪�A�ߑ��̋��������O�E瑖�E�{��E�ϐS�̎l�ɕ����A�O��㏟�ɑ����ď�������ɋ��p��_���A�ŏI�I�ɂ͊ϐS���ŏ��Ƃ��鋳���ł���B

�@�u�ܐl���j���v�̉E���͓������u�l�d�����p�v���L����q�́u�������v�̕����Ɨގ����Ă��邪�A�u�������v���{瑖����̊ϐS�d�ɂ܂Ō����y�Ԃ̂ɑ��āA���́u�ܐl���j���v�ł͂����܂ł�瑖�Ɩ{��̗��d�̑Δ�̂��߂ɗp�����Ă���A����ȏ�̋��w�I�Ȕ��W�ɂ͐G����Ă��Ȃ��B�{���ł͂��̑��A�F���̋֎~�A�_�V��@��A�{����̈˗p�A������l�̐��`�Ȃǂ��q�ׂ��Ă���B

�@����A�u�x�m��Ֆ�k���m���v���@�ؖ{��̗��ꂩ��u�ܐl���j���v�Ƃڂړ����悤�ȓ��e�ƂȂ��Ă�����̂́A�G���E�ؑ��̕���F�ł͂Ȃ����@�@�،o�̌����鐹�l���M�̖{����I�ю��Ƃ�����ґ���̑ԓx���N���Ɏ�����Ă���B�������A�����lj����ӏ��ŏ��t�����ݎ�����u���������̋`�v�̋�̓I���e�Ƃ��āA�_�V��@��Ƌ��Ɏl��F�̑��蕛�����������Ă���A�@�ؖ{��̗��ꂩ��ꑸ�l�m�������e����Ă���B�܂��A�@�c��e�̊G���E�ؑ���}���E��������ړI���A�@�c�̖ʉe�����ɒm�点�邽�߂Ɛ�������Ă���B

�@�ȏ�A�O���Ɠ����̍l�@����A�嗬�̑c�E�����t�̋��w�I�咣�̂���܂���m�邱�Ƃ��ł��邪�A���̖{瑊ςɖ₵�ĕ⑫����A�{瑂��̂��̗̂��ĕ����́u�@�،o�v�O���\�l�i��瑖�A�㔼�\�l�i���{��Ƃ����ʏ�̌o�ɖ��{瑓��ɏ������A���̏�Ő������̎O���O�o����̃��[���ɂ̂��Ƃ��đ��@�̓V��E�`����瑖�ז{�ɑ��閖�@�̏�s�E���@�̖{��ז{�Ƃ����}����������Ă���B�������A�@�c���w�̔��ɑ傫�ȓ����ł��鉻���̎n�I�A�܂��n�E�̎O�v�ɑ��錾�y�͂قƂ�nj���ꂸ�A����䂦�@�c���u�ϐS�{�����v�ɐ����ꂽ�u�ނ�͒E�A����͎�v�Ƃ����Δ����肠���āA�ߑ��𑊑Ή�����Ƃ�����Ƃ����R�s���Ă��Ȃ��B��s�E���@�̑I�ю��͂����܂ł������̑��Ɋ�Â��V��E�`���Ƃ̔�r�̌��ʂɂƂǂ܂�A���Ƃ��Ώ@�c���ߑ��Ƃ̑Δ�̒��Ŏ������ێ�E�ܕ��̗��ĕ����Ȃǂ��A�u�ܐl���j���v�ł͌ܘV�m����ѓV��Ƃ̈ꕔ���u������ڂ��Ƃ����C�s�̓��ۂ�_���钆�ŗp�����Ă���݂̂ł���B

�@�����āA���̂悤�ɓ����t���ߑ��̑��Ή��ɘ_�y���Ă��Ȃ��Ƃ��������́A���̖{���ςɂ��@���ɔ��f���Ă���Ɣ��f�����B�܂�A�����̗h�炬�������Ȃ�����A�@�c�}���̏\�E��䶗��{���Ƌ��Ɏߑ�����я�s���̈ꑸ�l�m�������@�K���̖{���Ƃ��ċ��e����Ă��闝�R�́A�܂��������̎ߑ��̔Ή��ɂ���ƌ�����B�܂��A�@�c��e���m�Ȍ`�ł͖{���ƒ�`�����A���̑����ړI���@�c�̑��e����l�ɓ`���邽�߂Ƃ���̂��A�S���������R�ɂ����̂ƍl������B�����A���̌�e���Ɋւ��ẮA�f�p�ȑc�t�M�Ƃ����͓Y���āA���̌㎟��ɖ{���i�ւƏ����Ă��������̂Ƒz�肳���B

�@�@�R�A���ځE����E�����E�����E�����E�����E�����E���s�u�\��v�A�����u��`�y��v

�@���ڎt������s�t�܂ł�8�t�́u�\��v�������ɂ܂Ƃ߂����A����͂W�t�Ƃ��ɔh�c�E�����t�́u�\��v�̎咣�Ƃ��̓��e���قƂ�Ǔ��������Ă��邱�Ƃɂ��B�E�q�����悤�ɁA���Ō�O���̍O�o����ɏ����Đ������O�̎��O瑖��掖@��ޖ肵�A���@�K���̖@�ؖ{��̐��@���閭�@�@�،o�𗧂ĂāA���ƓV���������Ȃ炵�߂Ƃ�t�シ���|�ƂȂ��Ă��邩�A����Ȓ��œ��ڎt�Ɠ��s�t�́u�\��v�ɖ{��̐��@�̓��e�Ƃ��Ė{���E���d�E��ڂ̎O���@��������A����t�́u�\��v�ɕ��@���@��̗̂��Ɋ�Â��ē��{���̗��x�m�R�ɐ��@���O�ʂ���Ƃ����t�i����Ă���A���������ӂ����B

�@���ɁA���@�E�����E���ڂ̎O�t�̓`�L�����߂������t�́u��`�y��v�̓����`�̒��ɂ́A�u������l��⍐�v�Ƃ��āA

�P�A�吹�l�䏑�a���^���x�L���@�P�A���q�ܐl�V�䍹�喳�����@�P�A�ꕔ��s�߃^��������

�P�A��̕����@�P�A�V�ڗ͕��֕i�s�Ǘ���掖@��

�ƁA�܉ӏ��̎�����������Ă��邪�A���̌�Ɍ����邻�ꂼ��̓��e�́A�O���́u�ܐl���j���v�ɏq�ׂ��Ă�����̂Ƃۂړ������̂Ɣ��f�����B�������A�u�P�A�V�䍹��퍆�\���掖@���v�Ƃ̎����̉��ɖ@�ؖ{��̎O����q�ׂ钆�A����ɂ���

�{�勳��n�v����������O�g�������ʈ��m�鍅��Z�s�ʼn�{�s��F�������������P���s���{�㐔�m�{����

�ƋL����Ă���B�����Ɍ����閳��O�g�Ƃ�������́A���{�V��̑c�E�Ő��́u��썑�E�́v������

�L�ט��n���������ʁA���옦�O�g�n�o�O�������i���B

�Ƃ���A�l�ׂ��������{�����̂�����̎O�g����������@�؉~���̕��̈ӂŁA�����܂ł��v�������̎ߑ��̂Ƃ��ď��߂Đ����ꂽ���̂ł���B�������A���̌�̒��Â̓V��Ə��t�ɂ�Ď��C���̕��ɑ����C���̖}�v��������O�g�̖{���ł���Ƃ��������{�o�`����������Ƃ��������̉��ɒ��ڂ���A����ɖ@�E�̐X�����@������O�g�̌����ɑ��Ȃ炸�A���̂܂܂̎p�ɂď�Z�s�ςł���Ƃ���������Z�`�ւƓW�J���āA���̖{�o�@����������i����d�v�f�ƂȂ��Ă����B

�@���m�̂Ƃ���A�@�c�̐^��������т���ɏ�����╶�ɂ͖���O�g�̐���͗p����ꂸ�A�\�Z�ђ��̎ʖ{�œ`������╶�̒��ɎU����邪�A���̓��̑��������ÓV�䋳�w�̗����{�o�̈Ӗ������̉��Ɏg�p����Ă���Ƃ��납��A���ꂼ��̈╶���̂̐^�U��肪����܂łɘ_�����Ă���B������ɁA�E�́u��`�y��v�Ɍ����閳��O�g�̗p��́A�ꌩ���ĕ�����悤�ɋv�������̎ߑ��ɑ�������Ƃ��ėp�����Ă���A�����܂ł��Ő��̈Ӑ}�ɏ������p�����ł���Ƃ�����B

�@�h�c�E�����t�A��̖�1�N��̌������N�i1334�j����7���A�x�m��Ύ��̓���V�i��@�V�j�ɂ����ē���t�Ɠ���t�̊ԂŁu�@�،o�v���֕i����u���邩�ۂ��Ƃ����_�����s��ꂽ�B�_���̑��_�́A���O瑖��j���Ė@�ؖ{��𗧂ĂȂ���A�ǂ�����瑖�̕��֕i��ǂނ̂��Ƃ�����_�ɂ��������A�E�q�̂悤�Ɏ��O瑖��j���Ė{��𗧂Ă�Ƃ����`�͓����t���@�c�̖{��ז{�ɂ���čł������咣�������`�ł��������A�܂����ցE���ʂ̓�i���u���@�c����ѓ����t�̒�u�������X�̋s����ł������B��ɐG�ꂽ�悤�ɁA�u�ܐl���j���v�����ɂ͓V�ڎt�������t�ɑ��Ă��̗��`�����ꑊ��Ɣ�`���A����ɉ����ē����t�����j�E�ؕ��̓�`�������ĉ�ʂ��������|���L�^����Ă��邪�A���ǂ͂��̖�肪�Ō�Ɏ����z����ē��_���Ɏ��������̂Ƒz�肳���B

�@���̓���E����̗��t�̖ⓚ�Ƃ���Ɋ֘A���鏔�t�̎咣�ɂ��Ă͑����̎j���ɋL�^����Ă���B���͂��̎�Ȃ��̂��璍�ړ_�������Ă݂邪�A�ⓚ���̂��̂̋L�^�Ƃ��Ă͓����t�Ɠ��e�t�̂��̂��₳��Ă���B

�@�܂��A�����t�́u���֕i�Ǖs�V�ⓚ�L�^�v�ɂ́A����t�����O瑖�ɓ��v�Ȃ��{����ʕi�ɂďo����������Ƃ����u�i���ӏ��v�̈ӂɂ���ĕ��֕i�̕s�ǂ��咣���A����������֕i���v�̗L�����������̂ɑ��A���֕i���u���������t�͗^�D�j�̎O�`�𗧂ĂāA�u�^���ӂ̕��A�ꉝ���e����j嫖��X�g���v���A�D�j�o�ӂ̕��A�ĉ����e����j���V���v�v�ƕ��㓾�v�E���ꖳ�v���q�ׁA�u�^�������v�n�Ҍ������ʕi�����꘦�����j��v�Ɠ����Ă���B���̍Ō�̋v���{�����ɐ^���̓��v������Ƃ�������t�̔����ɂ��ẮA�����O���ٍ̐e�ɂĖŌ���ɂ�����{�����v�z�`���̗v�f�̈�Ƃ��Ď�肠�������A���L�^�̒��ł��̈ꕶ�������ˏo���A���̎��ӂ��܂߂��ڂ������s���ł��邽�߂ɁA���̎�舵�������ɍ���ł��邱�Ƃ͑O�L�̂Ƃ���ł���B�{�����v�z���\�z����邽�߂ɂ́A���̑O��Ƃ��Ď�E�{瑘_���K�v�ł��邱�Ƃ͑O�e�ɂ��G�ꂽ���A�����̏ꍇ�͂��̎�E�̉�݂Ȃ��ɖ{�����v�z��������Ă����ۂ�����A��͂肻�̂܂܂̈ӂŎ�邱�Ƃ͓���Ɣ��f�����B����A���e�t�́u�������ⓚ�v�ɂ͓���t���u�\��v�̈ӂɂ��瑖�s���u���q�ׂ����A����͓V�ځE���ٗ��t�̗��`�Ɠ����ł��邱�ƁA����ɑ��ē���t�͊��q���Ɠ��l��瑖哾�v�𗧂Ă��|���L����Ă���B

�@���̗����̑��ɁA�����Ƃ��Ă͎�舵���ɏ��������ӂ�v������̂Ȃ���A�u��L�v�ɂ͓���t��瑖喳�����̂䂦�ɕs�v�E�s�ǂƂ����`���������Ă����߂ɁA��������P���悤�Ƃ�������t��瑖�������A���̓����ɐG��Ă����Ȃǂ��Ă�����ɁA����������������瑖哾���̖@��̎咣�ɂȂ����Ƃ�����̓I�ȕ`�ʂ��Ȃ���Ă���B�܂��A����t���ז{�{瑁E�J瑌��{�E�p瑗��{�̎O�`�̓��A�{瑂̕��ɂ�瑖���̂ĂȂ��|���q�ׂ��̂ɑ��āA��Ύ������t���{�J�p�̎O�`�Ƃ���瑖�͎̂Ă�R�������A��������t���x���������܂��L�^����Ă���B

�@���Ɏ��ӎj���ɖڂ����ƁA���e�t�́u��M���v�͓��e�t���t�̓����t�����@�����ڂ������̂ł��邪�A���̒��ɓ���E�����̗��t�����@�����̗��ɂ͖{瑂̋�ʂ͂Ȃ��Ǝ咣�����̂ɑ��āA�����t�������̖{��瑗�𗧂Ă����Ƃ��L����Ă���B�܂��A�c�r�t���ʂ́u�ⓚ�L�^�v�ɂ͓���t�̋`�Ƃ���瑖���J��̌�͖{��ƌ������ē��Ȃ�䂦��瑖哾���ɂ��ĕ��֓��u�ƌ����A����t�́u���t���^�v�ɂ͓���t���͍̉������u�{�ɑ�����瑁v�䂦�ɕ��֓��u�Ɨ��Ă����ƁA����ɏ��j�̂��߂̕��֕i���u��ے肵�ĐS�@������̎O�@������֕i�E���ʕi�E���ɔz���ē��u����Ƃ��������t�̉��߂�������Ă���B

�@�ȏ�A����E���㗼�t�̕��֕i�Ǖs�_���Ƃ���ɂ܂�鏔�t�̋`���T�ς��Ă݂����A�����悻����t�̋`����`�Ɣ��肳�ꂽ���Ƃɂ��A��ɖ{瑓��̎������Ɋ�Â�瑖哾�v�͔ے肳��A�{瑂̎����ɂ͏�����A����䂦瑖�ɂ͓����͂Ȃ��Ƃ����{瑏���`�����̎��_�Ŋm�F���ꂽ�B�܂��A����t�̕��֕s�ǂ̎咣���u�ܐl���j���v�œ����t���u�t�l�v�ƕ]���ꂽ�V�ڎt�ً̈`�Ɠ����ł���Ƃ��납��A�@�c����ѓ����t�ȗ��̕��ցE���ʂ̓�i���u���`���̉��V�Ƃ��āA���̘_����ʂ��čĊm�F���ꂽ�ƌ�����B

�@�@5�A�����u�����l�j���X��v�E����u�ɑ���苗���Ԏ��v

�@�����i��j�t�͋��s�O���̓����t�̒�q�ł��邪�A�N�i3�N�i1344�j7���ɂ��̍��ɏd�{��ޏo���ĉ͍��E���R�ӂɋ��Z���Ă�������t�ɏ����悵�A�ߑ������ɂ��Ă̌��������߂��B���́u�����l�j���X��v�ɂ��A�����t������l����i���ꂽ�߉ޗ����Ə\���q�����s�E��s�@�Ɉ��u�����Ƃ���A�x�m�嗬�̐l���@�c�E�����E���ڂ̎O�t�Ɏߑ������̎������Ȃ������ƁA�����āu�{���ⓚ���v�̈ӂɂ��`���̖{���͕s�ł���Ƃ����^������炳�ꂽ�B����ɑ��āA�����t�́u�ϐS�{�����v�u���v�̋����狕���i�̏������F�̑������{�ӂł��邪�A���������ɂ������ł��Ȃ��̂ŁA���͎l��F�݂̂蕛�����Ɠ����Ă���B�����t�͂��̂悤�Ȏt�`�ɂ��āA�L�闬�z�ߑO��掖@��ӂ̐ܕ��s�ɐ�S���ׂ��ł���A���������̐ێ�s�͍L�闬�z���Ė{�厛���������ꂽ�ȍ~�̂��Ƃł���Ƃ������Ă������A����t�Ɏ��`�̋����𐿂��Ă���B

�@����t�̏���u�ɑ���苗���Ԏ��v�́A����ȓ����t�̈ӌ���ǔF������e�ƂȂ��Ă���A���傪�A�˂��A���قɂ��{�厛�i���d�j���������ꂽ���ɖ{���}�̂Ƃ���ɕ��������邱�Ƃ��w������Ă���B�����āA�@�c�����g�̈�̕���揊�̖T��ɗ��Ēu���ƈ⌾���A�~�⎞�ɗՖœx���̙�䶗��{���������Ɍ�����ꂽ�Ƃ��������������Ă���Ƃ��납��́A���L�z���̙�䶗��{�����u���q�ׂ��Ă���ƍl������B

�@�ȏ�̂悤�ɁA���̉�������̃e�[�}�͎ߑ����͂��߂Ƃ��镧�������ɂ���A����͉b�R�V��@����@�@�؏@���h���_�W���鋞�s�ɂ��ĕz����������嗬�ɂ͓��ɏd�v�Ȗ��ł������B���Ă̂Ƃ���A��莩�̂͑O�L�̓����t�̈ꑸ�l�m���Ƃ�����肳��ɕ��G�ɂȂ��Ă���A�������Ɋ֘A���čL�闬�z��{�厛����щ��d�̂��ƁA��䶗��{���̈ʒu�Â��Ȃǂ��q�ׂ��Ă���B

�@�@6�A�����u�\���v�u�p�S���v�u������苗������v�u�����i�\�����j�v�u�S�ꏴ�v�u���ח������v�u�����G�W�v

�@�E�f�́u�ܐl���j���v�������t�̈ӂ��ē����t����q�������ƍl������悤�ɁA�����嗬���w�̌`���ɓ����t���ʂ����������͔��ɑ傫���A�܂����̉e���͍L������ɂ܂ŋy��ł���B����䂦�ɖ{�����v�z�Ƃ̊֘A�����傫�����Ɨ\�z����邪�A���Ď��ۂ͂ǂ��ł��낤���B

�@�܂��A���̖{瑊ς��������Ă݂�ƁA�����嗬�`���̖{��瑗��������ŁA���̏������̏���ł���|������A�V��߂́u�{�嫎�s�v�c��v���{��ɂĊJ�ߌ������ꂽ瑖�̗��̓��̂��{��̗��Ȃ邳�܂��u�s�v�c��v�Ƃ͌������A����͖{瑂̗�������ł���Ƃ����ӂł͂Ȃ��ƒf���Ă���B���̖{瑓��̎����̑���ɂ��Ă͂���ȏ�̐������Ȃ��A��̓I�ȓ��e�ɂ��Ă͕s���ł��邪�A����Ɍq����`�Ƃ��Ă�瑖偁�s�ϐ^�@�A�{�偁�����^�@�Ƃ����z����������Ă���B����͍Ő����،����w��ێ悵�Ĉȗ��A���{�V��ɂē`���I�ɐ������{瑓��̗��ĕ����ł��邪�A�]���J��E�f�f�ؗ������瑖�ł͖}�����u�₵�A���̌��̗�����������V�������s�ϐ^�@�̗������ł���̂ɑ��āA���ʑ����E�s���{�ʂ𖾂����{��ł͌����I��̐������̂܂ܐ^���̖{�̂ł���Ƃ��������^�@�̎������ł���A�Ƃ����@��ł���B���̐����E�s�ς̗��^�@�́u�����Ϗ��v���͂��߂Ƃ���ʖ{�`���╶�ɂ͌�������̂́A�^��������т���ɏ�����╶�ł͌��y����Ă��炸�A���ɗ��^�@��{瑓��ɔz������Ƃ�����ƂɊւ��ẮA�����t�����{�V�䋳�w���w�K�������ʂ̋��w�I�t����Ƃ̈�ł���ƌ�����B