日興門流における本因妙思想形成に関する覚言(7)

ー宗祖の本因妙下種思想についてー

目 次

はじめに

1、再び「曾谷入道殿許御書」の『三娑婆世界衆生最初下種菩薩也』について

2、「観心本尊抄」に見える本因妙の解釈

3、「注法華経」の『本因の遠種』について

おわりに

私は、本誌前号の「日興門流における本因妙思想形成に関する覚書(六)ー「曾谷入道殿許御書」のことー」において、同御書の前半部の抜抄内容に検討を加えた上で、その中に見える『三娑婆世界衆生最初下種菩薩也』という一文と、『一大秘法』という語を取り上げ、それぞれの文意と内実について述べてみた。

その内、『三娑婆世界衆生最初下種菩薩也』の一文については、その文意を「一切衆生に最初に下種を施した地涌の菩薩」と取った上の結語として

従来、日興門流教学の本因妙思想に基づいた日蓮本尊という考え方は、宗祖の教えとは直接つながらずに、宗祖滅後に日興門流の内部で「本因妙抄」 「百六箇抄」等を中心に独自に形成されたものという批判的な見方がされてきた。ところが、これまで本章で述べてきたように、文永12年の大著「曾谷入道殿許御書」の中に「一切衆生に最初に下種を施した地涌の菩薩」という仰せを認めるならば、宗祖は本因妙思想の一歩手前までは確実に説き示されていたこととなり、それは日興門流教学の形成過程を見直す重要な出来事である可能性があることを、ここでは指摘しておきたいと思う。

と記した。

ところが、その後、近年その学習に努めている「注法華経」の中において、宗祖の関心が思いの外、本因妙の下種に強く向けられていることを知った。そして、この関心を重視することにより、右の『三娑婆世界衆生最初下種菩薩也』の文意がより明瞭になると共に、あれこれ取り合わせてみると、そこには宗祖独自の本因妙下種の思想と呼ぶことが充分に可能なものが看取できるように思われた。

よって、今はその辺りのことを述べるに当たり、どうしても前号で取り上げた「曾谷入道殿許御書」の既述内容をあらためて紹介する必要があり、当然のごとく、その部分は前稿との重複となってしまうことを、前もってお断りしておきたいと思う。

前回は「曾谷入道殿許御書」の前半部を中心に抄出したものを現代語訳し、その内容を順次解説してみた訳だが、行論の関係上、ここではその必要部分のあらましをもう一度、摘記してみたいと思う。

先ず、「曾谷入道殿許御書」の初め部分に引かれていて、その後の同書前半部の論述のベースになって行くのが、次の天台大師の「法華文句」第十の文である。

問うて曰く、釈迦は出世して踟蹰して説かず。今は此れ何れの意ぞ。造次にして説くは何ぞや。答えて曰く、本巳に善有るには、釈迦は小を以てこれを将護し、本未だ善有らざるには、不軽は大を以てこれを強毒す。

これは大切な文なので、現代語訳してみると、

問うて言う。釈尊は悟りを得てすぐにではなく、四十余年を経てようやく法華経を説かれたのに対し、不軽菩薩はどうしてこのようにいきなり法華経を説いたのであろうか。答えて言う。釈尊が教化された人びとは過去世に善根を積んでいたので、先ず小乗教を示し、そののち順次に導いて、彼らを護り育てていかれたが、不軽菩薩が教導した人びとは過去世に善根がなかったので、ただちに実大乗の法華経を強いて説き聞かせて、仏縁を結ばせたのである。

となる。

この釈文は、同じ「法華経」の内、方便品や讐喩品には、それを聞き入れる衆生の機根がなければ「法華経」を説いてはいけないとあるのに対して、不軽品では、たとえ衆生が誹謗しても敢えて「法華経」を聞かせるべきであると説かれていて、この両説の違いを説明するために引かれたものである。

そして、見て分かるように、この「法華文句」の釈文には他に余り見られない非常にユニークな特徴がある。それは、釈迦如来と不軽菩薩とがほとんど同じウエートを与えられながら、しかもそれぞれの教化対象の過去世に善根があるかないかの違いによって、両者が相対する形を取っているということである。つまり、この釈文を図式化してみると、

《釈尊・順縁将護》対《不軽・逆縁毒鼓》

という形になり、実はこれが後述する本因妙下種思想の土台というか、べースをなしていく。

しかるに、この対立の図式に併せて考えるべきなのが、文永8年9月の竜口法難の中で「其罪畢巳」の四文字の経文を介して宗祖にもたらされた「日蓮=不軽菩薩」の自覚である。この自覚について詳しく述べることはできないが、その概要を略記すると次のとおりである。

竜口法難の中で投げかけられた「なぜ法華経の行者である日蓮は、諸天の加護もなく、諸難に値い続けるのか」という難問に対して、宗祖は「法華経」常不軽菩薩品に、不軽菩薩自身の過去世に法華経を誹謗した罪があり、その罪を心良からぬ人びとから受ける悪口罵言や杖木瓦石を、よく堪え忍ぶことにより消滅し、その罪がすべて無くなった臨終の時に得益したことを示す経文として説かれる「其罪畢巳」の四文字にみずからの値難の意味を発見され、それを決定的な媒介として「日蓮=不軽菩薩」の自覚を得られた。法難直後の文永8年10月22日の「寺泊御書」には「法華経は三世の説法の儀式なり。過去の不軽品は今の勧持品、今の勧持品は過去の不軽品なり。今の勧持品は未来は不軽品たるべし。その時は日蓮は即ち不軽菩薩為るべし」とあり、文永九年二月の「開目抄」には「不軽品に云く『其罪畢巳』等云云。不軽菩薩は過去に法華経を謗じ給ふ罪、身に有るゆへに、瓦石をかほるとみえたり」と説かれている。

文永12年(1275)3月に「曾谷入道殿許御書」を著わされた宗祖は、すでにこの自覚を得られていたので、正確に示せば、右の対立の図式は

《釈尊・順縁将護》対《不軽(日蓮)・逆縁毒鼓》

となる。

しかも、「日蓮=不軽菩薩」の自覚の下にこの釈文を我が事として読まれた宗祖は、ここに見える過去世の善根は単なる善根ではなく「法華経」の仏種″であり、同時にその久遠における下種は逆縁毒鼓であったと明言されている。

さらに、過去世に下された仏種を持つ者は釈尊の在世中と滅後の正像二千年で尽きてしまい、今の末法の衆生はみな過去の仏種を持たないので、まさしく不軽菩薩(=日蓮)が出現して新たに法華純円の仏種を下し、人びとを済度していく時であると断言されている。

同時に、これはそうとは明言されてはいないものの、釈尊は仏種を持つ善人を解脱に導くことはできるが、仏種を持たない悪人に「法華経」の仏種を下すことはできず、逆縁毒鼓の下種は不軽菩薩(=日蓮)の得分であることが示唆されている。

このように「法華文句」第十の釈文に宗祖が独自の解釈を加えられた結果、右の対立の図式も

《釈尊・順縁将護・脱益・在世》対《不軽(日蓮)・逆縁毒鼓・下種益・滅後末法》

へと進展する。

ただし、ここには非常に大きな問題が一つある。それは、右のように、末法の衆生はみな過去の仏種を持現して新たに仏種を下す時であると言われたが、もちろん不軽菩薩自身が末法に直接出現して、衆生に下種を施す二とはできない。何故ならば、不軽菩薩には釈尊からの法の付属がないからである。

それでは、どうするのか。これに対して宗祖は、釈尊は末法の逆謗の衆生を救助するために「一大秘法」をかねて用意し、「法華経」虚空会の神力品において上行等の地涌の菩薩に付属された。その付属の法とは妙法蓮華経の五字の要法であり、付属は末法の弘通に限られていたので、地涌の四菩薩は正像二千年には出現しなかったとあり、要法の付属を受けた地涌の菩薩が末法に出現して「一大秘法」を弘通するのである、と示されている。

つまり、現実に末法に出現するのは釈尊より付属を受けた地涌の菩薩であり、その地涌の菩薩が末法に出現して、不軽菩薩の行軌である逆縁毒鼓の下種益を施して、一大秘法を弘通するということとなり、ここで滅後末法の教導者の主役が交代する。その結果、「法華文句」第十の文に基づく右の対立の図式も

《釈尊・順縁・脱益・在世》対《地涌(日蓮・不軽)・逆縁・下種益・滅後末法

と、さらに一歩進展する。

そして、最後に、あらためて地涌の菩薩が末法に出現して下種益を施し、衆生を救済できる理由について、

一には娑婆世界に住すること多塵劫なり。二には釈尊に随いて久遠より巳来、初発心の弟了なり。三には娑婆世界の衆生の最初下種の菩薩なり。是の如き等の宿縁の方便、諸大菩薩に超過せり。

と三点が挙げられ、それゆえ、これらの菩薩が末法の衆生を利益するさまは自由自在であり、また末法悪世の衆生がこの大菩薩に出会って、仏種を下されることは、極めて当然であると結ばれている。

三つの内、一の娑婆世界に極めて長い間居住しているという義と、二の久遠の昔に釈尊を師として発心して以来の弟子であるという義は、それぞれ娑婆世界との因縁および釈尊との因縁が深いことを表し、共に 「法華経」の従地涌出品の経文に説かれているので、何ら問題はない。

一方、三に対しては古来より二つの解釈がある。一つは「娑婆世界の衆生の中で、最初に成仏の下種を受けた菩薩である」というもので、もう一つは「娑婆世界の衆生に最初に下種を施した菩薩である」と文意が取られている。

ただし、前者を釈尊より最初に仏種を下された菩薩と理解すると、右の二の「久遠の昔に釈尊を師として発心して以来の弟子である」という理由と、非常に意味が近くなり、結果として同じことを二度言われたようになってしまい、極めて不自然な印象がぬぐえない。

そんなこともあり、また右掲の対立の図式で得た「釈尊は脱益の仏であって、下種益は地涌の菩薩の得分である」という断案を理由にして、前回はこの文に対して「地涌の菩薩は娑婆世界の衆生に最初に下種を施した菩薩である」と意味を取ってみたのである。

しかるに、右の対立の図式である

《釈尊・順縁・脱益。在世》対《地涌(日蓮・不軽)・逆縁・下種益・滅後末法》

の中には、いわゆる本因妙下種思想の材料となるものが、かなり出揃っている感じを受けるが、実は肝心の本因妙が欠けている。

つまり、「本因妙下種思想」の定義を

天台智顎が「法華玄義」第七で示した本門十妙の内の本果妙と本因妙とを相対させて、本果妙=釈尊・脱益、本因妙=地涌の菩薩(日蓮)・下種益と定めた上で、滅後末法の済度を本果妙の脱益ではなく、本因妙の下種益に求めて行こうとする思想。

とするならば、同思想が成立する絶対的な条件である「本因妙=地涌の菩薩」がいまだ明示されていないのである。

あらためて「本因妙」とは何かといえば、これは天台智顎が「法華玄義」で妙法蓮華経の「妙」義を釈するに際し、同書巻七にて本門における十種の妙(本因・本果・本国土・本感応・本神通・本説法・本眷属・本涅槃・本寿命・本利益)を立てて、「法華経」寿量品に開される久遠本仏の因果乃至利益等のありようを説明した本門十妙の第一で、本仏の自行が不可思議なることを本因妙という。

これは寿量品の「我本行菩薩道。所成寿命。今猶未尽」の経文に基づくように、あくまでも釈尊がその本因行を修して、長寿の恵命を得たことを指すので、基本的には釈尊の本因妙である。

しかるに、宗祖は他の御書ではほとんど言及されないが、主著「観心本尊抄」においては二度にわたって右の「我本行菩薩道・・・」の経文を引用されている。

その一つ目には

寿量品に云く「是の如く我れ成仏してより巳来、甚だ大いに久遠なり。寿命無量阿僧祇劫なり。常住にして滅せず。諸の善男子、我れ本と菩薩の道を行じて成ぜし所の寿命、今猶を未だ尽きず、復た上の数に倍せり」等云云。此の経文は仏界所具の九界なり。

とあり、釈尊が久遠に証得された不可思議な果徳をいう本果妙の「如是我成仏巳来。甚大久遠。寿命無量阿僧祇劫。常住不滅」という文に続いて、「諸善男子。我本行菩薩道。所成寿命。今猶未尽。復倍上数」という本因妙の経文を引かれて、「此の経文は仏界所具の九界なり」とコメントされているのである。

これは本来、寿量品の経文に即して言えば”久遠の釈尊の果徳に即する自行である”とコノントされるべきであろうが、宗祖はここで元々は釈尊一人の因果である本果・本因から、「釈尊」という枠組みを取り払ってしまい、仏界および九界という一般名詞にそれを開放されているのである。

「開目抄」では同じ事柄を指して「無始の仏界」 「無始の九界」こと宣べられているので、これによりそのそれぞれが久遠無始の仏界と九界であることが知られる。

さて、この一見すると何でもないかのような一つ目の作業を受けて、二つ目の引用文には、

経に云く「我れ本と菩薩の道を行じて、成ぜし所の寿命は今猶を未だ尽きず。復た上の数に倍せり」等云云。我等が己心の菩薩等なり。地涌千界の菩薩は己心の釈尊の眷属なり。……上行・無辺行・浄行・安立行等は我等が己心の菩薩なり。

と記されている。

これは、ちょうど「本尊抄」前半の観心段の結論部に見えるもので、これ以前にすでに観心が成就しているので、ここでは「(我等が)己心」という修飾語が入っている。そして、少し回りもった言い方だが、本来は釈尊の久遠教導の弟子(本眷属妙)である地涌の菩薩が、右の久遠無始の九界を介することにより、本因妙の菩薩であることが明示されている。

つまり、宗祖は「観心本尊抄」において二度「我本行菩薩道……」の文を引かれ、それぞれ本来の解釈を少しずっずらすことによって、「本因妙=地涌の菩薩」という、「法華経」の経文や天台の釈文にまったく見られない、新しい定義を示されていると考えられるのである。

言うまでもなく、「注法華経」の表面には「法華経」の経文が刷られているので、その第六巻には寿量品の文があり、当然その中には本因妙の「我本行菩薩道。所成寿命。今猶未尽。復倍上数」の文も記されている。そして、その周囲には数多くの引用文の書き込みがされているが、その中に直接本因妙の経文を指しての注記を見ることはできない。

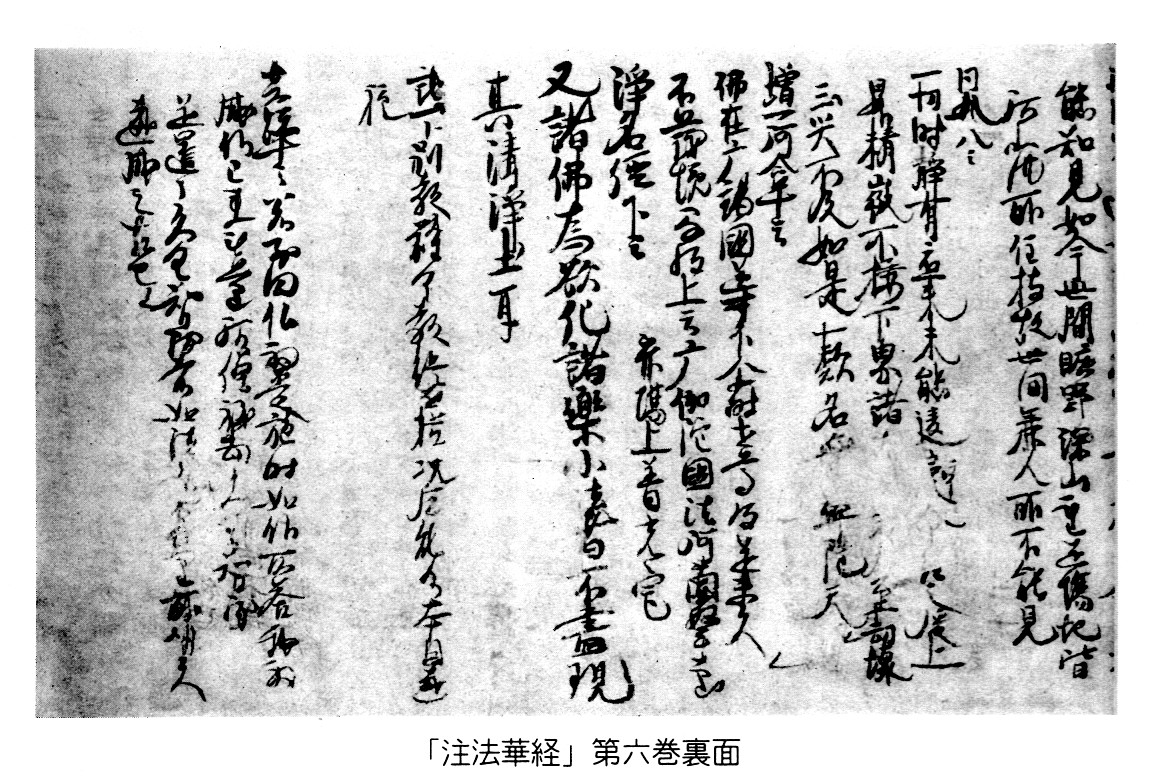

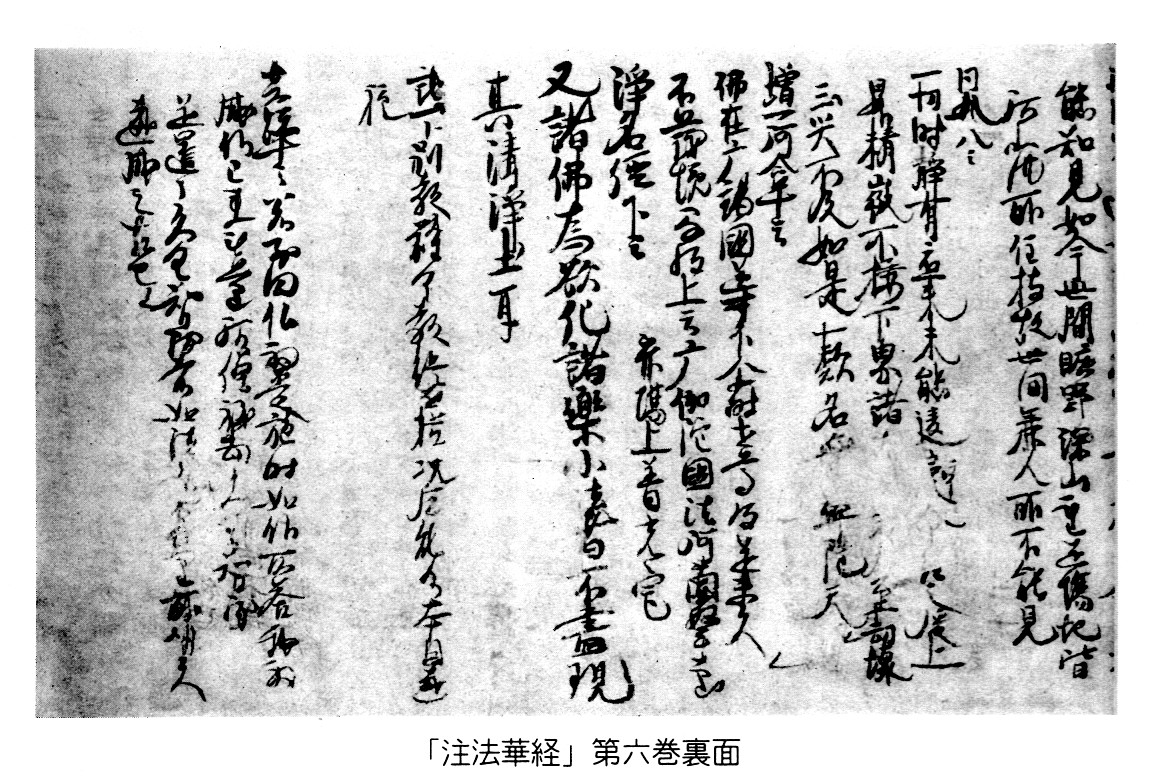

ところが、それをひっくり返してみると、その真裏に、文字どおりピンポイントで一つの注記が記されている。それは 記一云。別教雖具教終是権。況復能有本因遠種。という「文句記」第一の釈文であり、上掲の写真の、左から六行目に漢文で二行にわたって書かれていて、これは「記の一に云く、別教は具すと雖も、教は終に是れ権なり。況や復た能く本因の遠種あらんや」と訓み下すことができる。

この妙楽大師の釈文は、天台大師が「法華文句」第一で、釈尊の種熟脱の三益の衆生教化が久遠の過去より未来永劫にわたって続くものであることを、四つの種熟脱の例を挙げて示された、いわゆる四節三益に対する釈文の中に見えるもので、おおよその意味を取ると、次のようになる。別教にも種熟脱の三益があるものの、もし最終的に脱益に至ったとしても、教自体が権教方便であるために、決して円教の仏種とはならない。ましてや、本因の時という久遠の昔における下種などは望むぺくもない。

宗祖の「注法華経」に書き込まれている2105の章句における大きな特徴として、重複する注記文がかなり多くあることが挙げられるかと思う。単純に重複している章句の数だけを数え上げても549章にのぼり、その中には3回・4回と繰り返して見えるものもあり、最高の4回重複の汪記は全部で4つあり、この「本因の遠種」の釈文はその中の一つである。

今は、宗祖がどのような意図を持ってこの「本因遠種」という語を書き入れられたのかを少し考えるために、その四回重複のさまを簡単に紹介してみたいと思う。

一つ目は、第三巻の化城喩品の表面に「法華文句」第一の四節三益の全文が引かれ、それに次いで「文句記」第一の長い釈文が書き入れられている。その中に「本因遠種」の四文字があるので、こちらは特に「本因遠種」のみに焦点があてられている訳ではない。

言うまでもなく、化城喩品は三周説法の第三・因縁周の正説段であり、三千塵点劫の昔に大通智勝仏の第十六王子たる釈迦牟尼仏が娑婆世界の衆生に初めて仏種を下し、それが調熟を経て、今の迹門の脱益に至ったことが説かれている。

これは天台智顎が「法華玄義」第一で「法華経」と爾前経を比較して、「法華経」の勝れている点を三つ挙げた三種教相の第二・化導始終不始終相に当たり、爾前の諸経は時機に応じて説かれた教えであるために、仏の化導の一部を示すことはあっても、その始終全体を明かすことはないが、「法華経」には下種益・熟益・脱益という化導の始終が明示されており、その点が諸経に勝れていると説かれているものである。

それゆえ、こので「注法華経」第三巻の化城喩品の経文の行間には、集中的にこの化導の始終に関する釈文が書き込まれており、今の「本因遠種」を含む「文句記」第一の文もその中の一つとして見えるものである。

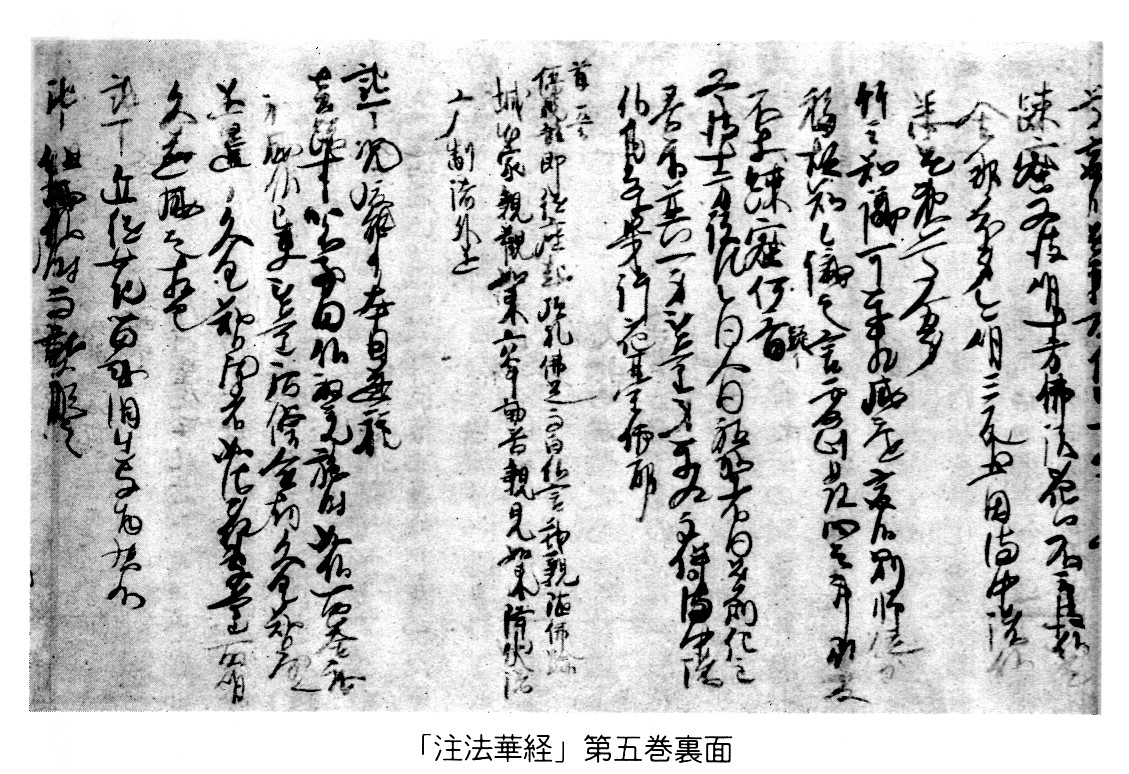

二つ目は、上掲の写真の左から七行目に見えるもので、第五巻の従地涌出品の裏面に

記一云、況復能有本因遠種。

とのみあり、これは間違いなく「本因遠種」に焦点を当てて書き入れられている。そして、この注記の文の裏面をひっくり返した表面には、従地涌出品の

世尊。如来為大子時。出於釈宮。去伽耶城不遠。坐於道場。得成阿耨多羅三貌三菩提。従是巳来。始過四十余年。世尊。云何於此少時。大作仏事。

〔世尊、如来天子たりし時、釈の宮を出でて、伽耶城を去ること遠からず、道場に坐して、得成阿耨多羅三貌三菩提を成ずることを得たまえり。是れより巳来た、始めて四十余年を過ぎたり。世尊、云何ぞ此の少時において、大いに仏事を作したまえる。〕

という経文を見ることができる。

これは同品冒頭で、娑婆世界における仏滅後の弘経を願い出た他方の菩薩たちを「止善男子」と制止した仏の言葉に応じて、地涌の菩薩たちが大地の下より涌出し、上首の四菩薩が仏を問訊し、仏は教化の安楽である旨を答えられた。すると、そのやりとりを見ていた多くの菩薩たちは未見の大菩薩衆の出現に驚き、その正体を聞くことを熱望したので、弥勒菩薩が一同を代表して地涌出現の因縁を尋ねた。それに対して、仏は「我れ久遠より来た、是れ等の衆を教化せり」と述べて略開近顕遠したとこら、弥勒菩薩および大衆がさらに動執生疑して仏に述べたのが、右の経文である。

よって、この経文のポイントは最後の「仏事」である地涌の菩薩に対する教化にあることは確実であり、おそらく仏が地涌の菩薩たちを教化したこの「大いなる仏事」を目指して、宗祖もその裏面に「本因遠種」と注記されたものと推測される。

三つ目は、既に本章の冒頭にて紹介した第六巻の寿量品中にある本因妙の「我本行菩薩道・・・」の経文の真裏に見える「本因遠種」である。

そして、四つ目は第八巻の妙荘厳王本事品の経文の裏面にあり、一つ目と同じように、「法華文句」第一の四節三益の釈文が引載され、その補釈として引かれる「文句記」第一の文中に「本因遠種」とあり、やはりこちらも特に「本因遠種」のみに注目した注記ではない。

以上の重複四回の注記を整理してみると、その内の二回は天台の四節三益の文に対する妙楽の釈文の中に見えるもので、そこでは特に「本因遠種」の四文字に込められた宗祖の意図を読み取ることはできない。一方、二つ目の従地涌出品の経文の裏面に見える「本因遠種」は、表面の「作大仏事」の仏事である釈尊による地涌の菩薩の教化を目指して記入され、三つ目の寿量品の経文の裏面に注記された「本因遠種」は、釈尊の本因行を示す「我本行菩薩道……」を目指して書き込まれているものと考えられる。

ここで先ず、やはり一番に注目すべきことは、四回の重複注記という事実である。これは、この注記をされた頃、およそ佐渡期から身延前期にかけての頃の宗祖の関心が、「法華経」の独勝性の旗印である化導の始終・種熟脱の三益に強く向けられており、又その中でも特に化導の最も始めに位置する「本因遠種」=本因妙の下種に、その関心が集中していることを示しているように思われる。

そして、その内の二つの「本因遠種」が、釈尊による地涌の菩薩の教化と、釈尊の本因行を目指して注記されているが、これを普通にその意味を考えてみた場合、本因妙時の釈尊が地涌の菩薩に仏種を下したことを化導の最初と認識したものかと考えられる。

ただし、これは「法華経」の経文や天台・妙楽の釈文では、基本的に主語は釈尊にあり、すべてが主に釈尊の行い・営みが中心であることを前提として導き出された文の上の理解であって、この二つの「本因遠種」を「注法華経」に書き込まれた宗祖の意図そのものとは、又別である可能性も考慮しなければならない。

つまり、従前述べてきた事柄の内、特に

①「曾谷入道殿許御書」の対立の図式に示された「釈尊は脱益の仏であって、下種益は地涌の菩薩の得分である」という断案。

②「曾谷入道殿許御書」の「久遠の下種は逆縁毒鼓であった」という仰せ。

③「諌暁八幡抄」の「仏は法華経謗法の者を治し給わず」とのご文。

④「観心本尊抄」の「本因妙=地涌の菩薩」という定義。

という宗祖の主張を重視した場合、この「本因遠種」たる久遠本因妙の下種の主体も釈尊ではなく、やはりそれは地涌の菩薩であって、そのような設定の上で、この「注法華経」における「本因遠種」の注記も理解することが必要ではないか、と思われるのである。

それゆえ、この「注法華経」の注記をされた頃の宗祖が、「久遠において最初に衆生に下種を施したのは、本果妙の釈尊ではなく、本因妙の地涌の菩薩である」という断案を懐かれていたとしても、決して不自然ではないと考えられる。

よって、前の「曾谷入道殿許御書」の「三には娑婆世界の衆生の最初下種の菩薩なり」の文意を、「地涌の菩薩は娑婆世界の衆生に最初に成仏の種を下された菩薩である」と取ることは十分に可能であり、私はこのように理解される独特な教学的な営みを、『宗祖の本因妙下種思想』と呼んでも良いのではないか、と考えている。そして、それを前来の対立の図式を用いて示せば、

《本果.釈尊・順縁・脱益・在世》対《本因・地涌(日蓮・不軽)・逆縁・下種・滅後末法》

となるだろうか。

ただし、今のとこら、宗祖の本因妙下種思想はここまでであり、それ以上の進展はないものと判断される。それゆえ、いわゆる八品派の本因妙思想や富士派の本因妙思想とは、まだかなりの径庭があるが、それでも方向性としては同様と考えられるので、それぞれの本因妙下種思想の基本的な部分は宗祖が用意されたと理解することも、又出来るのではないかと思う。

ちなみに、このような一種独特な宗祖の本因妙下種思想が、その他の本尊論とか成仏論等の周辺の論義にいろんな影響を与えていくことは必至と考えられることを、ここでは指摘しておきたいと思う。

以上、極めて粗雑な素描ながら、「曾谷入道殿許御書」の中で「法華文句」不軽品釈の一文をペースにして示された対立の図式の上に、「観心本尊抄」に二度本因妙の経文を引いて示された「本因妙=地涌の菩薩」の定義と、「注法華経」の本因妙の経文の真裏に注記された「本因の遠種」の語に見える本因妙下種への関心の高さを勘合すると、宗祖独自の本因妙下種の思想が指摘できる旨を述べてみた。

なお、その際、誤解してはならないのは、このような宗祖の教学的な営為の目的は、決して本因妙下種そのものの主張にあるのではなくて、真の目的は地涌の菩薩が末法に出世して、本未有善の衆生に仏種を下して済度して行くことを明示することにあり、その地涌の菩薩の末法下種を確定するための一つの手段として、久遠における先証として示されたのが、本因妙下種の思想であったと判断されることである。

それゆえ、この『宗祖の本因妙下種の思想』はさほどの教学的な整合性を持ち合わせず、かなりの破綻をその内に抱え込んでいる印象を受けるが、それ程に本来決して関連性が強いとは言えない地涌の菩薩と末法下種とを結びつけて、何とかしてそれを実現せんという想いが、宗祖の中には強くあられたものと考えられるのである。