�ځ@��

�͂��߂�

��P�́@�l�d���p�n�{�����v�z�ɂ���

��Q�́@�����M�u�{�������G�X�����v�ɂ���![]()

�@

�@

�@

�@

�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i�S�j

�ځ@��

�͂��߂�

��P�́@�l�d���p�n�{�����v�z�ɂ���

��Q�́@�����M�u�{�������G�X�����v�ɂ����@

�@

�@

�@

�@

�@�{�e�́A�u�����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���Ɋւ���o���i1�j�v�E�u���i2�j�v�E�u���i3�j�v���āA�����嗬���w�̑傫�ȓ��F�ł���{�����v�z���A�����Ȃ�o�߂����ǂ��ė��j�I�Ɍ`������Ă����̂��A�Ƃ��������l�@���邽�߂ɁA�����_�ʼn\�Ȍ���̍ޗ����s�b�N�A�b�v���āA���̊o���ɂ��悤�Ƃ�����̂ł���B

�@���͂���܂ł̉E��A�̘_�l�ɂ����āA�u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����������𒆐S�Ƃ��āA���L�E�����E���v�E���C���̏��t�̖{�����v�z�ƁA�����ւ̐F�Z���e�����F�߂���c�і[�����t�̓��v�z���T�ς��A�@�c�ӔN�̋��w�I�B����������嗬�ւƂ��������z�肵�āA���̓r���ɓ��@�{���`�Ɩ{�����v�z�Ƃ̉e���W���q�ׂĂ݂��肵���B

�@���̒��ł������ΐG�ꂽ�悤�ɁA���܂��[����̖��ɂ܂�Ă���̂��u�{�������v�u�S�Z�ӏ��v�̗����������̐����o�߂ł���B���̏ꍇ�A���q�̂��Ƃ��u�S�Z�ӏ��v�́u�{�������v���Ă��āA���镔���͂���𒍎߂���悤�ȓ��e������������̂ŁA���́u�{�������v�̐����ɂ��ڂ���ƍl�����邪�A���́u�{�������v�̈ꕔ�ɉE�̓����t�̖{�����v�z�̉e������������̂́A���Ƃ��Εۓc���v�t�̏ꍇ�̂悤�ɂ���͈��|�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B

�@���e�ł́A���̂悤�ȏ̉��ɁA�����t�̂���Ƃ͕ʌn���̂��̂Ƃ��āw�l�d���p�n�{�����v�z�x�Ȃ���̂�z�肵�A���̏�œ��n���ɂ��邩�ƔF�߂��鏔�����Ɍ��y���A���ɑ��͂ł͓����M�u�{�������G�X�����v�����グ�A���̕����I�Ȉʒu�Ə����Ɍ�����{�����v�z���������āA�u�{�������v�����l�̈ꏕ�ɂ��A�����ē����嗬�̖{�����v�z�`���̍l�@�Ɏ����Ă݂����Ǝv���B

�@

�@�ŏ��ɖ{�͂̎l�d���p�n�{�����v�z�Ƃ������̂ł��邪�A����͗��_�̊W���璘�҂����ꂵ�����̂ł��邱�Ƃ��A�悸���f�肵�Ă��������B���̑���̌o�R���������ƁA���̂Ƃ���ł���B

�@����܂ł̈�A�̘_�l�̒��œx�X�G�ꂽ�悤�ɁA��{�I�Ȗ{�����v�z�Ƃ́A�u�{�ʖ��̎ߑ��ɑ���{�����̏�s��F�Ƃ����\�}�𒆐S�Ƃ��āA���̏�s��F�̍Ēa�E��g�ł�����@���l�����@�ɏo�����ďO������������v�Ƃ����`�ł���B������ɁA�ʏ�́u�@�،o�v�ɑ�����߂�V�䋳�w�ł́A���̎ߑ���{�ʖ��ƋK�肵�āA����ɑΉ�����`�Ŗ{�����̏�s��F�����o�����Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�ł��邪�A�Ⴆ�Όc�і[�����t�̏ꍇ�A������\�ɂ��Ă���̂���E�{瑘_�ł���B�������@�╶�ɂ�������Q���ł����A�@�u���͏��ɂ�����Đ�q������v�Ƃ���悤�ɁA���̖̓c�����̖Ȃ̂ŁA���͂ŏ�ɐL�яオ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�߂��̏��̖Ȃǂɂ���݂����Ƃɂ��A���ꂪ�\�ƂȂ�B�܂�A���̗͂𗘗p���邱�Ƃɂ��A���̖͐�q�Ƃ��������ɂ܂œo��̂ł��邪�A�����t�̖{�����v�z�̏ꍇ�A���Ƃ����̒��u�{��O�o���v�����

���̓V��{�喧�ӂ̌����~�͎��@���ɖ���Ȃ�̂ɋ�����ʖ퉺���ċ����͎O�܉���ܖ���Ȃ�B�ϐS�̏d�͖{���������M�ʂȂ�B

�Ƃ���A�O�܉���E�ܖ���Ƃ�����E�{瑂̋����ɂ���Ė{�����������̊ϐS�Ɏ���Ɛ�������Ă���悤�ɁA��E�{瑘_�Ƃ������̗͂ɂ���āA�{�ʖ��ߑ��ɑ����A��������z����`�Ŗ{�����̏�s��F�����o����Ă���B����͂����܂ł��Ȃ��A�u�ϐS�{�����v��

�ݐ����{��m���@�V�����n�ꓯ�j���~��B�A���ރ��n�E�A�����n���B�ރ��n��i�A�����n�A��ژ�����B

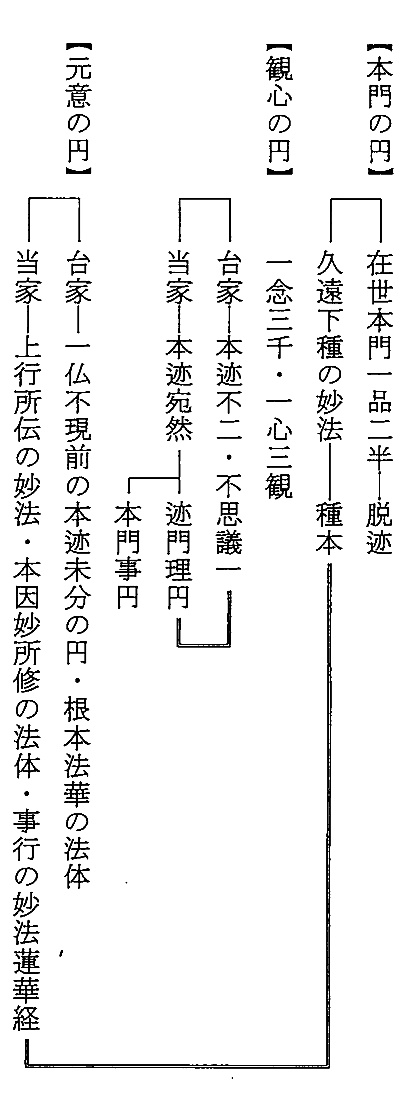

�̈ꕶ�Ɏ�ɋ���Ȃ���A�{�ʖ��ߑ���E�v�ƋK�肵�A����ɑΉ�����`�Ŗ{������s��F������v�ɂ��Ă͂߂邱�Ƃɂ��A�{�����v�z���ł��������Ă���A���͉���ɂ�����w��E�{瑌n�{�����v�z�x�Ɩ��t���Ă��������Ǝv���B���̊T����}������A���̂Ƃ���ł���B

�@������ɁA���̓����t�̎�E�{瑘_�Ƃ������̖̑���Ɏl�d���p�Ƃ����l�������������āA���̎l�d���p�̗͂𗘗p���Ăł��������Ă���{�����v�z������̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z���A������w�l�d���p�n�{�����v�z�x�Ɖ��̂��āA���̑��݂̉\�����������ɂ������Ă݂悤�Ƃ����̂��A�{�͂̂˂炢�ł���B

�@�悸�A�l�d���p�Ƃ����p��͓��{���Â̓V�䋳�w�ɓƎ��Ɏg�p�������̂ŁA�����w�ɂ������\�I�ȋ����̈��������ł���B�ʏ�A�l�d�Ƃ͎��O�E瑖�E�{��E�ϐS���w���A���̎l�d���i�K�I�ɋ��p����Ƃ����l�����ł���B���ÓV��̕����̒��ł͂��ꂪ��^���������͂ŕ\����邪�A�Ⴆ�A�b�S�����̒����̏r�́i1187�`1259�|�j�����z���咉�q�̔錈���㍵��@�ɑt�i�������́A���邢�͉×�4�N�i1329�j�ɏr�͂������ɘA�Ȃ�S������ԉ��@�ɒ��i�������Ƃ����u�꒟���v��

�߃j�]�N�A瑘��勳�����n���O���勳�p�V�A�{���勳�����n瑘��勳�p�X�B�ϐS���勳�����n�{���勳�p�X�B

�Ƃ���A���ꂪ�����_�ɂ����鏉���Ƃ����B�܂��A�����͎��̂悤�ȓV��q��́u�@�،��`�v�����̈�i�Ɋ�Â��Ƃ���Ă���B

�@�V瑘����j��j�{�Z�n���֔V�����勳�s���J���N���R�g���B���勳��V�N�R���n���֘����n��X�B���e���⃒�ȃe���c�N�������g���B��瑘����j�勳���j�N�R���n�{�n���勳�s�������R�g���B�@���{�n���������n瑘������勳���`��X�B��X���n��瑘��僒���R���{����j�B���e��X��瑃��V�僒���c�N���{����j�B�̃j���t�C��g��B���{���勳��V�����n�ϐS�V���s�����N�R���R�g���B�����e�σj����Z�n���ꓹ�f�V�{�����n���`��X�B��n�R�����σj�B���e�����☦�������c�N���ϖ��j�B�ט����n�T���J�����`���̃j�ȃe�⃒�׃X���g�B�����e瑔V�▭�����j�X�㘦�O���@���B���e�{�n�V�▭�����j�X�㘦���@���B���e�ϐS�V�▭�����j�X�㘦�S�@���B

�@���̗��҂̊W�ɂ��ẮA�c���F�N����

�q��ɂ����ẮA�l�d�����p�ł���A�ϐS�́A�{��̏�ɁA���邢�́A���̒�ɁA����Ɉ�d�Ƃ��Ă��Ă�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�{瑋����ɑ�������̂ł���B���Ȃ����u�@�،��`�v���掵��ɂ����āu�{�嫂��ꃊ�g�s�v�c���v����������Ă��邪�A���́u�s�v�c��v�Ƃ������Ƃ��A�{瑋����̓����ɁA�����E�����E���E���{�̗����A�ϐS�̑ΏۂƂ��āA����Ɉ�d�A������Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B�Ƃ��낪�A�V��{�o�v�z�ł́A�i�K�I�Ȏl�d���p�ł���A�~�ρE�ϐS�̒����ɗ���������̂ł���B

�Ɛ������Ă���B�E�́u�@�،��`�v�̕��́A���@�@�،o�́u���v�����߂��Ēʕʂ̓�`�������A���̓��̒ʎ߂Ƃ��đ��Җ��Ɛ�Җ��̓��������́A��Җ�������߂̖����Ɍ������i�ł���B�����܂ł��Ȃ��A���̐�Җ��͊J��̋`�����S�ƂȂ�A������p��E�p�S�͊܂܂�Ȃ��̂ŁA�����Č����Ă��c�����̎����Ƃ���́u�l�d�����p�v�ƂȂ�B����ɑ��āu�꒟���v�̒�^���̕��́A���O��瑖偨�{�偨�ϐS�Ə]�[���A�ŏI�I�ɂ͊ϐS�̒����������Ɏ�����Ă���B

�@���̂悤�ɁA���ÓV��̊ϐS��`�Ɋ�Â��l�d���p�ł́A�u�@�،o�v�̖{瑓��̋������͂邩�ɒ������`�ŊϐS�̓Ə����咣����Ă���̂ŁA���̊ϐS�ɖ{���������Ă͂߂邱�Ƃɂ���āA�u�@�،o�v�̖{��ɐ������ߑ��̖{�ʖ������z���āA�{�����v�z�̊�{�I�ȍ��i�͈ꉝ�ł�������Ƃ����`�ƂȂ�B����䂦�A�����嗬���ɂ����Ă��̎l�d���p���₻�̍l�������ێ悳��Ă���A��E�{瑋`�Ƃ͖��W�ȏꏊ�ŁA����𗘗p�����l�d���p�n�{�����v�z����������\���͂�����̂ƍl������B

�@���̂悤�Ȋ�ŏ������{����ƁA�悸�������āE������l�F�Ƃ����u�ܐl���j���v�ɂ�

��V�׃��g���j���]�n�҉L�R�X�O���������V���n�A���j���l�d�V���p�j�A���N���m�O���V�O�o���B�d���V����A�j�ĔV���ɖ�B

�ƋL����Ă���B����͕��֕i�̓��u�ɂ��āA�V�ڎt���������j�̂��߂ɕ��֕i��ǂނƂ����̂Ȃ�A�O�������\���A�u����Ɍo�v�����ǂނׂ��ł͂Ȃ����Ɣ�c�����̂ɑ��āA������l���j�܂�������ꂽ�ꕶ�ł��邪�A�����ɂ͖��炩�Ȍ`�Łu�l�d�V���p�v�ƌ�����B�������A���̌�ɑ�������͂Ȃ��A�܂��O��̕����͎��O�o�Ɩ@��瑖储��і{��̑Δ䂪�q�ׂ��Ă�����̂́A�ϐS�̒������������l�d���p�Ƃ͑����̃Y��������悤�Ɋ�������B���̉��ɂ͑Ό�Ƃ��āu�O���V�O�o�v���u����Ă��邪�A������͐������̎O���ɏ���E�����E瑖�E�{��̋��@�����z����Ƃ����`�Ȃ̂ŁA���R�A�ϐS�܂ŋy�Ԃ��Ƃ͂Ȃ��B�����ŁA���ӎj���Ɋ��]���Ă݂�ƁA��a5�N�i1349�j6��13�������́u���ޗޏW�L�v�ɂ�

�@�@��l���l�d���p�g��

�V���j�V�e�O���n��y���i��j�m�l�`�����c�B�����������p�V���t���A���惒���C�e�A�@��X�i��j���햳��m���N�B�����惒�p�V���t���A��惒���C�e�A�@��y��m���N�B���@�ԃ����L���t���A�O�l�����p�V�e�A�l�\�]�N�����^���m���L�A�����p�V�e�������c�B��瑖僒�j�V�e�{�僒���c�B

�Ƃ���A�����ɂ͏�l���@�c�̎l�d���p�Ƃ��āA���������ĊO����j���A��������ď����j���A�u�@�،o�v������Ď��O�o��j���A�{��𗧂Ă�瑖��j���Ƃ����l�d�̋`��������Ă���B���́u���͗ޏW�L�v�͎F�����͎t���ۓc���{���̏��݂�����[����яx�́E���͓��Ŏt�̓����t�����������A���܂����������ɋL�^�������̂Ǝv���A�@�c�Ɋւ���L�q�ɂ����Ȃ萳�m�Ȃ��̂�����Ɣ��f�����̂ŁA�E�́u�ܐl���j���v�ɓ�����l�̋`�Ƃ��Č�����u�l�d�V���p�v�������炭�����e�̖@��ł���A������ϐS�ɂ܂ŋy�Ԏl�d���p�Ƃ͈قȂ���̂ƍl������B�������A���̂��Ƃ͋t�ɍl�����ꍇ�A�����̊��q���Ŗ������k���̏����ɂ����āA������u�l�d���p�v�Ƃ����p�ꂪ�l�����Y�t���n�߂����Ƃ���������A������ď@�c�̏ꍇ�͉]�]�Ƃ������`�������t������͎t�ɗ^����ꂽ���̂��Ƃ��v����B����䂦�A���邢�͂��̓����嗬���ɂ�������́A���ÓV�䋳�w�ɂ�����l�d���p�Ƃ����p�ꂨ��ы`�̐����Ƃ������ɑ����̉e�����y�ڂ����ۂ��Ƃ��z�������B

�@����A�����������͉�������̂́A�@������t�́u�������v�ɂ�

���e���O�������j�݃j嫃����X���ً`���A���\���N�n���f�V�O�혦�����j���N�s�ق֎l�d�����p���A�ÃV�e��t���p���j���X���n�䎷�������׃X��g�B

�Ƃ�������������B�����́A���嗬�����瓊��������ꂽ��排����ɑ��āA�����t�����g�̐M�I�������咣����Ƃ�����e�ƂȂ��Ă��邪�A���̒��Ɂu�s�َl�d���p�v�ƋL����Ă�����̂́A�����������ȏ�̐����͎{����Ă��Ȃ��B�������A�{���͒��ÓV��̖{�o�@�傪�S�ʂɕ\�ꂽ���̂Ƃ��Ă悭�m���Ă���A���ɂ͊֓��V��̊w���E�G�C�́u�̐S�v�`�W�v�̏��������͒��ɖ��ߍ��܂��悤�Ɉ��p����Ă���E����䂦�A�{瑓��̎����̈�ڂɂ��Ă��A瑖偁�S�����E�s�ϐ^�@�E���̈�O�O��E���~�E�]�����ʂɑ��āA�{�偁�F�����E�����^�@�E���̈�O�O��E���~�E�]�ʌ����Ƃ����{�o�@����L�̗��ĕ��������̂܂ؗp����Ă���B�܂��A���{������O�g�̗����{�𐳈ӂƂ��A���������{��͏���A�s����瑖�͖������ƒf���Ă���B����ɁA�����ɂ́u�ϐS�{��������v�̒��ɋL�����u�O���v�����߂��钆�Ŗ{�E瑁E�ϐS�̎O���ʂ��A�E�́u�̐S�v�`�W�v�������ĊϐS��{瑖����̏d�Ǝ����A�@�c�́u�ϐS�{�����v�͂��̖{瑖����̊ϐS�d�𖾂��������̂Əq�ׂ邢��B����āA�{���Ɍ�����E�́u�l�d���p�v�̌�͖��炩�ɊϐS�̓Ə������_�Ƃ��钆�ÓV�䋳�w�̎l�d���p���Ӗ����Ă��邱�Ƃ��m���A�����͂���Ȃ����̂́A�O���̈�O�E�㎯�~���̌��ӁE���@�@�،o�̌��Ȃǂ��ϐS�d�ɔz������Ă���悤�ł���B�E���ɂ����āu�l�d�����p�v�̑Ό�Ƃ��ċL�����u�O�혦�����v�Ƃ́A�����炭�����̗Z�s�Z�E�����̎n�I�s�n�I�E�t��̉��ߕs瑋߂̂��ƂƑz�肳��A�����܂ł��Ȃ��A���̉����̎n�I�s�n�I�Ƒ�O�̎t��̉��ߕs���߂ɂ͎�n�E�̎O�v���ܐ������̂ŁA����ƉE�̂悤�Ȏl�d���p�̊ϐS���Ƃ������܂��āA���邢�͎�E��{�����ɑ��錾�y�����낤���Ǝv������A�����Ƃ������Ƃ������Ă��A�{�����v�z�ւƓW�Ԃ���l�q�͑S���M�����Ƃ��ł��Ȃ��B

�@���̂悤�ɁA�����嗬���ɂ����ẮA�����j���ɑ���nj��ɂ�����A�l�d���p�̊ϐS�������e�R�Ƃ��Ė{�����v�z�Ɏ���Ƃ����l�d���p�n�{�����v�z�́A���o�����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B

�@�{�͂ɂ����Ď�舵���������͂����悻������������ł���A����䂦���m�ȑO��W���s���Ȃ̂ŁA�����܂ł���G�c�Ȃ��݂ŏq�ׂ邵���Ȃ����A�O���̍l�@������A���ǁA�l�d���p�n�{�����v�z�̑��݂̉\���������Ƃ��F�Z�������Ă��镶���Ƃ��ẮA15���I�����̐������\�z�����u�{�������v���ŏ��ɋ�����������Ȃ����ƂƂȂ�B

�@���́u�{�������v�ɂ��Ă͊��Ɉ�x�q�ׂĂ���̂ŁA�����ł͕K�v�Ȃ��Ƃ����Ɏ~�߂邪�A�����̒��Ŏl�d���p�̋`�ɋߎ�����\����������̂́A���̈�i�ł���B

�O�j�l�d��[����ʁB�@�@�L�������l�d�B��j�n���̖��혦�`�B���O�����o���@��B�j�j�n�̎������B瑖�n�o����i���B�O�j�n���̋���B�{��{�o��Z�i���B�l�j�n���̕s�v�c�B�����ϐS���B���v�얳���@�@�،o��B�X�R���]�N�A嫒E����{��]�]�B�@�@���j�̘��l�d�m�ҁA��j�n�O���u�𘦑́B���O�����i���B�j�j�����~�Z���́B瑖�\�l�i��B�O�j�O��{�L���́B�{��\�l�i��B�l�j�����s�v�c���́B��J���ؘ����ʕi�E���s����O�O���B

���j�@�����l�d�g�ҁA��j���ʈِ����@�B�������i���D��j���ʓ������@�B����瑖�i���B�O�j���ʕ��혦�@�B���{��i���B�l�j���ʈ�O���@�B���j�]�N�A�H�����L���n�S���n��X�g�O�烒�B�������`���@���~�E���v�t�������@��]�]�B

�@���j�p���l�d�m�ҁA��j�_�ʌ������p�B���o�ߑO�j�������J�X���E��F���o�����������i���B��j�j�����F�g���p�B���`���e��g�����j��X���\�E������B�j���{瑈����j�B�O�j�����Z���p�B�L���e�ؓ������A���쎩�ݘ�����B�l��S�����p�B�����Ȑg����B�@���j���m�l�d�m�ҁA��j�A���u�������B�����i���B��j�������������B瑖�i���B�O�j����������B�������{���B�l�j�S�@�E�����B���ʕi�������꘦�@��A����p��g�@�����^����A�v����O�V�얳���@�@�،o�i���B嫒E����{�혦������B

�@���́u�{�������v�͊�{�I�ɁA�`����t�Ő��ɋU�������u�O��͑`���ʑ��������v�̕������~���ɂ��āA����ɓ��@�`����R�����g��������Ƃ����`�Ԃ��̂��Ă��邪�A�E�̕����A�����̂��u�O��͑`���ʑ��������v�̕��ŁA�S�`�b�N�̂ŕ\�L�����̂��u�{�������v�̒��L�ł���B�u�O��͑`���ʑ��������v�̕��ɂ͑����ڂ��������������������邪�A�u�{�������v�ł͂����s�K�v�Ɣ��f���Ă�����Ă��܂��A�����Ċȗ��Ȓ��L���قǂ����āA�u�O��͑`���ʑ��������v�̋L�q�ɖ{�����鎢�O�E瑖�E�{��E�ϐS�̎l�d�̗��ĕ�������w���m�ɂ�����ŁA��l�̊ϐS�d����������Ƃ����`�ɂȂ��Ă���B

�@���̑�l�d�ɂ́u�ϐS���B���얳���@�@�،o��B�X�R���]�N�A嫒E����{��v�u��K���ؘ����ʕi�E���s����O�O��v�u���@���~�E���v�t�������@�v�u���ʕi�������꘦�@��A����p��g�@�����^�����{��A�v����O�V�얳���@�@�،o�i���B嫒E����{�혦����v�Ƃ���A����{��Ƃ̎�E�𑊑�������ł̉���̖��@�@�،o��������Ă��邪�A�{�����ɑ��錾�y�͌����Ȃ��B�����͑薼�Ƃ͗����ɁA�{�����̗p���p���Ă̐����͊F���ɋ߂����A�������Ɂu�ߑ��v�����������v�u�v�����������@�v���Ƃ���A�{�ʖ��ߑ��Ƒ������Ƃ���ɖ{�����̖������𗧂āA�����ɉ���̖��@��z���Ă���̂ŁA�v�z�Ƃ��Ă̖{�����͏\�S�ɐ�����Ă���Ƃ�����B����䂦�A���B�I�ȕ\���͌����Ȃ����̂́A�u�{�������v�S�𑍍̂����f�����ꍇ�A�����Ɏl�d���p�n�{�����v�z��F�߂邱�Ƃ͉\�ł���ƍl������B

�@����Ȏl�d���p�n�{�����v�z���]���m���Ă�������嗬�̕����̒��Ŗ����Ȍ`�Ő��������Ă���̂��A������l�̒���Ƃ��ē`������u�d�~�L�v�ł���B�������A�����Ƃ��Ă͔��ɕs����Ȃ��̂ŁA���e�Ƃ��ǂ��A�ƂĂ�������l�̍�Ƃ͔F�߂�����̂ł͂Ȃ��B

�@�u���@�@�@�w�S���v�����W�����̓����́A��{�͕s���ŁA�Z���{�Ƃ��āu��A�Ó`�x�t�ʖ{�v�u��A�x���Ԏ������Îʖ{�v�̓�{���������Ă���B���̂����A�]�˒����̗v�@���w�m�̉Ó`���x�t�̎ʖ{�����ɂ́A

�{�]�A������l�䐧��A�Ȍ䒼�M�ʕL�B

���]�A�E���{�҉����{���i�R�����������l�Ȍ䎩�M���ʔV�L�B�R�j������l���䒼�M�ҍ��������j�ݔV�]�]�B���\�\�l�N�h���\�ꌎ��\�ܓ��A���ʔV�Җ�B�@�@�Ó`���x�B

�ƋL����Ă���B���̈�A�̉����͕��ӂ����Â炢���A�ꉝ�A���̌��\14�N�i1701�j�ɓ��x�t�����ʂ������͓����l�̎ʖ{�ł���A���̓���ʖ{�͓���l��������l�̌䒼�M����ʂ������̂̂悤�ł���B������ɁA���̓�����l�̌䒼�M�͓������{�̌������ɏ�������Ă���A���̓����������œ��x�t�͓���ʖ{��]�ʂ����Ƃ����̂ł��邪�A�ǂ����ē��x�t�͓����������ɑ������Ƃ���������l�̌䒼�M�ڏ��ʂ��Ȃ������̂��낤���B�܂��A�����l�ɂ��Ă͏ڍׂ͕s���ŁA�ߓ��A�������œ�����l�̒��M����ѓ���t�ɂ��Ė₤���Ƃ���A�ڂ������Ƃ͂��ׂĕ�����Ȃ��Ƃ̕ԓ��ł������B����A�u���@���@���@��S���v��ꊪ�����̓����́A�u�ʖ{��Ύ����v�ƂȂ��Ă��邪�A����ƉE�́u�x���Ԏ������Îʖ{�v�Ƃ̓��ق͕s���ł���B����䂦�A����Ӗ��ł͓����嗬�����Ƃ��Ă͔��ɓ��قȓ��e�����{���̐����w�i���́A�قƂ�ǂ��̎肪���肷��Ȃ��Ƃ�����Ԃł���B���ɂ�������p�E���y�����Ȃ��A���̂Ƃ���͕ۓc���v�t�́u�䏑�������v�Ɂu������l�]���v�Ƃ��Ĉ�������Ă���̂��Q��ƍl������B

�@�{���͂��̃^�C�g���ʂ�A���O�E瑖�E�{��E�ϐS�E���ӂ̌d�̉~���ɂ��ċL�������ł���B���O����ϐS�܂ł͎l�d���p�̎l�d�̑̍ق����A����Ɍ��ӂ������Ă��邪�A�ʏ�A���ӂ͕����E���ӂƂ����Z�b�g�̊T�O�Ƃ��āA�o���̍�Ɠ`������u�ȐS���L�v�����̒��ÓV�䕶���ɎU�������B�{���Ɂu���Ә��~�g�ҁA�ܑ�@���c�V���ƋL����Ă��邪�A���̏ڍׂ͕s���ł���B

�@�d�̊T�����q�ׂ�A�悸�ŏ��̎O�̎��O�E瑖�E�{��͒ʏ�̎��O�o�Ɩ@�،o�O���\�l�i瑖�ƌ㔼�\�l�i�{��̈ӂł��邪�A���ꂼ��ɐ������~���Ƃ������ƂŁA���O�o�̉~�͖̉~�A瑖�̉~�͖̉~�Ƃ������ĕ����ɂȂ�B�w���O�̉~�x�͉~�Z�����̗��̈ꕪ��������̂́A���앧�Ƌv�������̗��`�������A�@�J��͂����Ă��l�J��Ȃ��̂ŁA���������ρE�ϔY�����̉~�����������Ȃ��B�܂��A�O��������̎O���ƂȂ�A�D���Ă����Εʋ��̔��S�ɑ��Ă��܂��B�w瑖�̉~�x�ł͓��앧���������̂ŁA�l�J�������ĉ~���Ƃ��Ă͊���������̂́A�v�����������킳�ꂸ�A���ʂ̉~�����s�����ɂƂǂ܂�B�����āA�\�J�̕��E�̕s�����Ɉ�����ď��J�̋�E���s�����ƂȂ�A�\�E��E��O�O����������Ȃ��B

�@����ɑ��āw�{��̉~�x�́A�v��������������ď������ꕧ�ɊJ���A��E����s��F�̈��E�A���y�E���y���{�n����̈ꍑ�y�A�����Ė{�����̈ꎞ��n�O�{���̈�O���A���s�{�@�̈�s�ȂǁA���ׂĂ��v���̖{�n�ɊJ���āA�\�E�O��E���ʈː����S���~���̉~���ƂȂ�B�������A���̖{��̉~�Ɏ�E�𗧂Ă��ꍇ�́A�ݐ��{��̈�i�͒E�v�ƂȂ���瑖�̐ۑ��ƂȂ�A�v������̖��@���^���̖{��ƂȂ�B�����āA���̉���v�ɖ��{��̉~�ƁA��ԍŌ�Ɏ�����铖�Ƃ̌��ӂ̉~�Ƃ͓������̂Ƃ��āA�C�R�[���Ō���邱�ƂƂȂ�B

�@���Ɂw�ϐS�̉~�x�Ƃ͈�O�O��E��S�O�ς��w���Ƃ���A�{���ł́u���ɊϐS�̉~�Ƃ́A�{��̏�ɊϐS�𗧂鎖�͌b�h�����ً̈`�Ȃ�B�������嫂����Ɏl�d���p�̎��A�{�̑勳�̏�ɊϐS�̉~�𗧂�Ȃ�v�Əq�ׂāA�l�d���p�̊ϐS�̉~�Ƃ���B�������A�����ɂ����l�d���p�͂�����ϐS���{瑂ɒ����������ÓV�䋳�w�̎l�d���p�ł͂Ȃ��A�ނ���V��q�{���u�@�،��`�v�Ɏ������@�ؖ{瑂̋����ɑ������ϐS�̎l�d���p�ł͂Ȃ����ƍl������B���̋����ɑ������ϐS�̉~�ɑ�ƁE���Ƃ̕ʂ𗧂āA��Ƃ̊ϐS�̉~���{瑕s��E�s�v�c��ł���̂ɑ��āA���Ƃ̊ϐS�̉~�ɂ�瑖嗝�~�Ɩ{�厖�~�̖{瑂����R�ł���A��Ƃ̖{瑕s�v�c��̊ϐS�̉~�͖@��瑗��ɖ�~�Ȃ̂ŁA���̓���瑖嗝�~�̕��ƋK�肵�Ă���B����ɑ��āA���Ƃ͖{�嗬�ʂ̈�O�O��̊ςł���A���~�̊ϐS�Ȃ̂ŁA�����܂łŊ��Ɍd�̉~�̐�[�ł���Əq�ׂĂ���B

�@�Ō�́w���ӂ̉~�x�́A�����钆�ÓV�䋳�w�̎l�d���p�ɂ����Đ������{瑂̋�����S�����ꂽ�Ə��̊ϐS�����ӂƌĂёւ������̂ŁA��Ƃł͈ꕧ�s���O�̖{瑖����E���吶�������̍��{�@�̖@�̂����ӂ̉~�Ƃ���B����ɑ��āA���Ƃ̗��ꂩ��u���͑��̌��ӂ���炴���B�{��̎��A��s��F�ɑ��̌��ӂ�t�������B�{瑖����E���������Ȃ�A���O�ʓ`�E�s�������E�T�V���̖@�Ȃ��Ɣj����҂Ȃ�B�����̂��Ƃ��j���āA�����͊ϐS�̏�Ɍ��ӂ𗧂v�Ɣj�܂������A�u���̖��@�@�،o�͖{�n�r�[�̉����Ȃ�v�u�����͏������ȂČ��|�ƂȂ��A瑖�͑�ʂ��ȂČ��|�ƂȂ��A�{��͖{�����ȂČ��|�ƂȂ��v�u�{���̎��s�͗B�~�ƍ����v�̎߂ɂ���āA��s���`�̖��@�E�{�������C�̖@�́E���s�̖��@�@�،o�Ƃ̌��ӂ̉~�ƌ��_���Ă���B�Ȃ��A���̓��Ƃ̌��ӂ̉~�Ɩ{��̉~�̎�{�����`�ł��邱�Ƃ́A�E�ɐG�ꂽ�Ƃ���ł���B

�@���A�d�̓��A�㔼�̎O�d��}�����Ă݂�ƁA���̂悤�ɂȂ�B

�@�ȏ�̂悤�ȊT��������m����悤�ɁA��O�d�̖{��̉~�̖����Ɏ�E���A������������ĕt�����悤�Ȍ`�Ŏ�����Ă��邪�A����ȊO�͐������ϐS�����������l�d���p�ɂ̂��Ƃ��Ė{�����̖{�n��������Ă���A������l�d���p�n�{�����v�z�ƌď̂��Ă���߂͂Ȃ����̂Ǝv����B

�@�������A�����ɖ�肪�����A����͑��Ȃ�ʌc�і[�����t�Ƃ̊W�ł���B�Ƃ����̂��A�����t�����@�@�؏@�ƓV��@�؏@�̋��`�̑����ΏƓI�ɏq�ׂāA�i��7�N�i1435�j����̐����Ɛ�������Ă���u�@�ؓV�䗼�@���v�i�ʏ́u�l�����v�j�Ɂu�܁A�V��@�͊ϐS�̏d�������Ď��ɂƂȂ��A�@�؏@�͊ϐS�̏�Ɍ��ӂ̏d�𗧂ĂāA����̋�l��ۂ���A�s���̎��v�Ƃ����ꍀ������A���̒��ɂ́A

���ɓ��@�@�̈ӂ́A���䏴���тɊJ�ڏ��E�ϐS�{�������́A�����V��̊ϐS�̏�ɁA����̑�@���ꂠ��ƁA�������܂���B�E�E�E���ꓙ�͊ϐS�̏�ɁA���ӂ̑�@���ꂠ��Ɖ]�����Ȃ�B�悸�ϐS�̏d�Ƃ́A�~�ςȂ�B�~�ς��A���X�̎߁A���тɍO�̎O�ɁA�u���͖@��瑗��ɖv�Ɖ]���āA瑖�ƒ蔻�����܂���B���̏�ɁA�{��͑������ӂȂ�B�E�E�E�����A���ӂ̑�@�Ƃ́A�{�唪�i��s�v�t�̓얳���@�@�،o�Ȃ�B�E�E�E����ΊϐS�̏�̌��ӂɁA�d�X���ꂠ��B���Ĉ�i�̕��́A�u瑒��V�{�v�̖{�Ȃ�B���̏�ɋv���{�ʂ̖{��ꂠ��B���̖{�ʂ̏�̖{�́A�{�����̏��Z�A�����̏�ɁE�E�E�{�����̖������ꂠ��B���̖����M�ʌ����̖��@�@�،o�͑������ӂ̏d�Ȃ�B

���Əq�ׂ��Ă���B�����ɂ͉E�}�̖{��E�ϐS�E���ӂ̎O�d�ɂ킽������������A���p�����O�啔�̎ߕ����܂߂āu�d�~�L�v�Ɣ��ɋߎ��������e�ƂȂ��Ă���B��ɐG�ꂽ�悤�ɁA�u�d�~�L�v���������̐����Ɏ�����̂����v�t�i1426�`1514�j�̌��y�݂̂Ȃ̂ŁA�ʂ����ē����t�̉e���̗L���͖��ڂł��邪�A���̉\���͈ꉝ�O���ɓ���Ă����K�v������ƍl������B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�ۓc���{���ɏ��������{���́A�]���A���̕\���Ɍ�����\�肩��u���ƕ����v�Ɖ��̂���Ă������A�{�͂ł͕M�҂𖭖{������̓����t�Ǝw�肵�A���e���u�ϐS�{�����v�̒���߂����S�ɂȂ��Ă��邽�߂ɁA�����ł͌��_����肵�ē����M�u�{�������G�X�����v�Ə̂���B

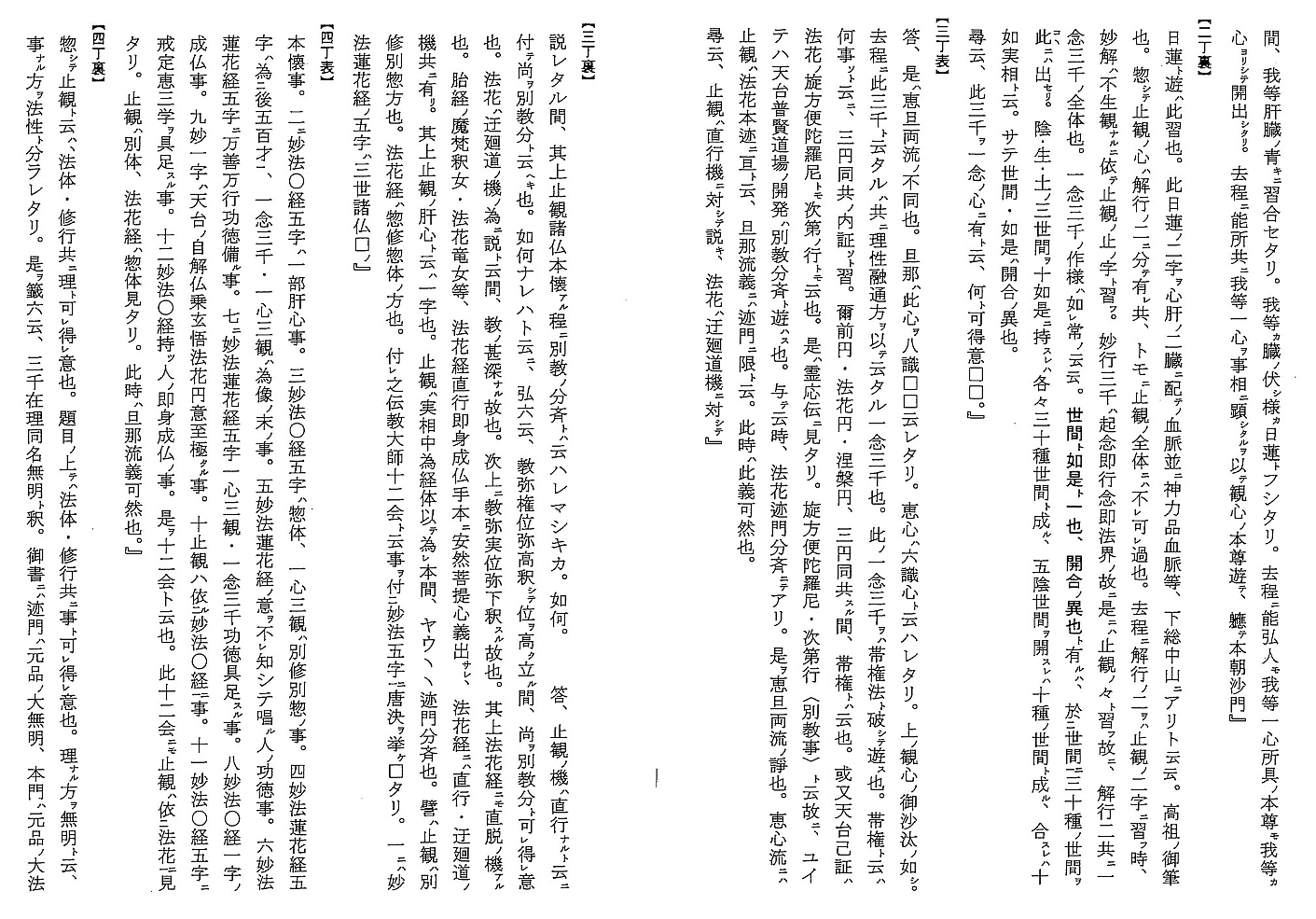

�@�{���ɂ��ẮA���u�����v���̑�17���Œr�c�ߓ������u�|�敨��ƕx�m���d�̉��R�\�\��t���{�����w���ƕ����x��ǂ�Ł\�\�v�����M���A���̒��ŏ����Ɍ�����|�敨�ꕔ���i27���\�`31���\�j��|��������ŁA�ڂ����l�@�������Ă���B���̍ۂɁA�u1�A�w���ƕ����x�̐����ƕM�҂ɂ��āv�u2�A�w���ƕ����x�̓��e�ɂ��āv�ƍ��ڂ𗧂ĂāA�{���̊T�v�Ɉ�ʂ�G��Ă���̂ŁA�������ꂽ���B

�@�{�͂ł́A�E�̒|�敨��̕������d��������̂́A���炽�߂đS�̖̂|���������Ȃ��A���̏�ŕM�L�҂̓���ƊT�v�̕���A�����ď����ɐ������{�����v�z�̕��͂����݂Ă݂����Ǝv���B

�@

�@

�@

1

2

�@

3

�@

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

�@

�@���͂́A�E�ɖ|�����������ɐ������{�����v�z�ɏ��X�����������āA�����嗬�ɂ����铯�v�z�`���ߒ��ɂ�����ʒu�t�������݂悤�Ƃ�����̂ł��邪�A���͂��̑O��Ƃ��āA�����̕M�L�҂𐄒肵�āA���̈Ӌ`�ɏ����G��悤�Ƃ�����̂ł���B

�@���̕M�L�҂ɂ��ẮA�r�c�ߓ����̉E�f�_���ł́A�E�́u��\�Z�����v����сu�O�\�O���\�v�Ɍ����鎯�ꓙ�����グ�āA����5�N����17�N�i1473�`85�j�ɂ����Đ������A���{����8��E���i�t�i�`1460�j���t�͂Ƃ���҂Ƃ��������Ř@��V�����t�ƉԌ��V����t�𒊏o���A�N��⍲�і{�掛�Ƃ̊W����M�҂����t�Ɛ��肵�Ă���B�������A�u�����ΏƂɂ��{���̓���M���m���߂������A��������M�ւ��w��ǂȂ��Ώƍ�Ƃ��o���Ă��Ȃ��v�ƒf�菑��������Ă���B

�@���́A���̓���t�̕M�֎����ɂ��Ă͏ɕω��͂Ȃ��A�ł����Ƃ��Ȃ����Ƃɂ��ς�肪�Ȃ����A����̓����t�̕��ɂ͏��Ȃ��Ȃ���M�֎�������������̂ŁA���̑Ώƍ�Ƃ����݂Ă݂����Ǝv���B

�@���̂Ƃ���A�t���M�̙�䶗��{���������ƁA�����t�i1415�`87�j�ɂ͎��M�j���ƍl��������̂�2�_�قNJm�F�����B�����Ƃ��ɖ��{�����ŁA1�͊���6�N�i1465�j4��13���ɑ�㈢苗������{���ɂ����ď��ʂ����@�c�╶�u�@�ؑ�ڏ��v�̉�����s�Ɂu�얳���@�@�Ԍo�X�X�@�����@�t�V�v�ƋL����Ă���B�����݂̂ʼnԉ������Ȃ��̂ŁA�m��I�Ƃ͂����Ȃ����A�E�̑�㈢苗��̕M�v�Ƃ͖����ɑ��Ⴕ�Ă���̂ŁA���Ȃ�̊m���œ����t�̎��M�Ɣ��f�����B�����āA������̕���4�N�i1472�j11��8���́u���{�����i���L�v�́u��^�M��{���q�ꕡ�r���тɎO���o���������v�̂��߂Ɏ���s�Ȃ�ꂽ���i�̋L�^�ł��邪�A�����t�͂��̊��i���ƂȂ��Ď��g����ьܕS�����Ă���B������ɂ��M�҂���肷�鏐�������Ȃ����A���Ȃ�Ȃ����i���ł���A�u�����v�Ǝ��������̂Ȃ��ŋL����Ă��邱�Ɠ�����A�����t�̒��M�ƍl���đ�߂Ȃ����̂Ǝv����B���łɁA���ꂼ��̑S�̑��ƁA���Ȃ��Ȃ���u���v�u�@�v�u�t�v�̎O�����̑ΏƂ��f�ڂ������A�����悻���M�Ɣ��f���Ă悢�ƍl������B

�@���ɁA�E�̌��ʁA�����M�Ɣ��f���ꂽ�u���{�����i���L�v�Ɓu�{�������G�X�����v�̕����ΏƂ������Ȃ��Ă݂����B�������A����͌Õ����ɊS�̂���l�Ȃ�Ηe�Ղɗ�������悤���A���Ƃ�����l�̕M�ւł����Ă��A���̕����̐����ɂ���ĕM�v�͑����ω�����ꍇ�������B���́A��͊��i�̋L�^�ł���A��͏����Ȗ@�发�ł���B���ɁA�u�{�������G�X�����v�̕��́A���{�V�䕶���Ɍ�����Ɠ��̔��ɂ��������A�䂷��̏��Ȃ����`�̌n���ɂȂ���M�ւŁA���Ȃ菑�����ꂽ���͋C�ł���B���́A���̂悤�ȕ����̐����̑����O���ɒu���A�����ΏƂ̌��ʂ����Ɏ����Ă݂悤�B�ォ��u���v�u�G�v�u�|�v�u�M�v�u�����v�u���h�v�̊e���ł���B

�@�ΏƂł��镶�������Ȃ��A���Ƃ��ł��Ă��A�E�̘Z��ȊO�ɂ͖��炩�Ɏ��Ă��Ȃ��������������F�߂��邪�A���������̍��i���̂͗��ҋ��ʂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɣ��f�����B����䂦�A�E�q�̂��Ƃ��A�r�c�����M�҂Ɛ��肵������t�ɂ��Ă̌���������Ă��Ȃ��Ƃ��������t���Ȃ���A���́u�{�������G�X�����v�̕M�L�҂�����t�Ǝw�肵�����Ǝv���B�����āA���̓����̕M�L������t�Ǝw�肷�邱�Ƃɂ́A���̂悤�ȏ������炴��Ӌ`���F�߂���̂ł���B

�@�ΏƂł��镶�������Ȃ��A���Ƃ��ł��Ă��A�E�̘Z��ȊO�ɂ͖��炩�Ɏ��Ă��Ȃ��������������F�߂��邪�A���������̍��i���̂͗��ҋ��ʂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɣ��f�����B����䂦�A�E�q�̂��Ƃ��A�r�c�����M�҂Ɛ��肵������t�ɂ��Ă̌���������Ă��Ȃ��Ƃ��������t���Ȃ���A���́u�{�������G�X�����v�̕M�L�҂�����t�Ǝw�肵�����Ǝv���B�����āA���̓����̕M�L������t�Ǝw�肷�邱�Ƃɂ́A���̂悤�ȏ������炴��Ӌ`���F�߂���̂ł���B

�@����́A����܂ł����ΐG�ꂽ�悤�ɁA�����嗬�ł�1450�N�O�㍠���W���I�ȓ������w�̊w�K�E�ێ�̏���Ƃ������Ȃ��Ă��邪�A�����t���g�����\3�N�i1459�j4���ɓ��ɂ����ē����t�́u���`���������i�꒟���j�v�����ʂ��Ă���B����́A���̌�̓��v�t�����t�̒��쓙�ɂ��̐��ʂ�����āA�����嗬���w�̑傫�Ȓ��̈�ƂȂ��Ă������A���̓��������t���A�����ŏq�ׂ�悤�ȁA�������w�Ƃ͖��炩�Ɍn�������Ⴗ��u�{�������G�X�����v�����ʂ��A���̒��Ɍ�����{�����v�z���w�ю�낤�Ƃ��Ă����Ƃ���A����͓����嗬�ɂ�����{�����v�z�`���̉\���̕������Ȃ��炸�g���錋�ʂɂȂ���̂ƍl������̂ł���B�����j���Ɋ�Â�����A�����t�̎�E�{瑌n�{�����v�z�Ƃ͈Ⴂ�A������̕��͂��̌�ɑ傫���ԊJ�����Ƃ͂Ȃ��������A����ł����̂悤�Ȗ͍��̓w�͂��s���Ă������Ƃ��m�F���邱�Ƃ́A�傫�ȈӋ`������悤�Ɏv����B

�@�@�@3�A�{���T�v�̕��

�@�����ł́A�E�̒r�c�_���ɏq�ׂ�ꂽ�{���̊T�v����������Ă��������B�@�悸�A�O���Ŗ{���̕M�L�҂�����t�Ɛ��肵�����A���t�̕M�ւ�������̂́u�꒚�\�v����u�O�\�O���\�v�܂łŁA�{���̎�v�����̑S�̂����悻�J�o�[���Ă���B�������A�u�����ܔN�v�Ɓu�����\���N�v��2�̔N����������̂ŁA���̑O��őO��̕M�v�̈Ⴂ��T���Ă݂�ƁA�����悻�u�꒚�\�v����u�O�\�\�v�܂ł́u����5�N6��17���v�i26�����j�ɏ��ʂ���A���̌�́u32�����v�Ɓu23���\�v�́u�ܐl���j���v����̈�������u�����\���N�\�ꌎ�v���ɒlj����ꂽ���̂��ƍl������B�Ȃ��A�u34���v�̕\���ɂ͑��M�ŎO�啔�̗v�������L����Ă��邪�A���e�I�ɂ͖{�����Ɠ��̘@�ɂ��Ă̂��̂Ȃ̂ŁA�E�̎�v�����Ɩ��ڂȊW�������������ƂȂ��Ă���B

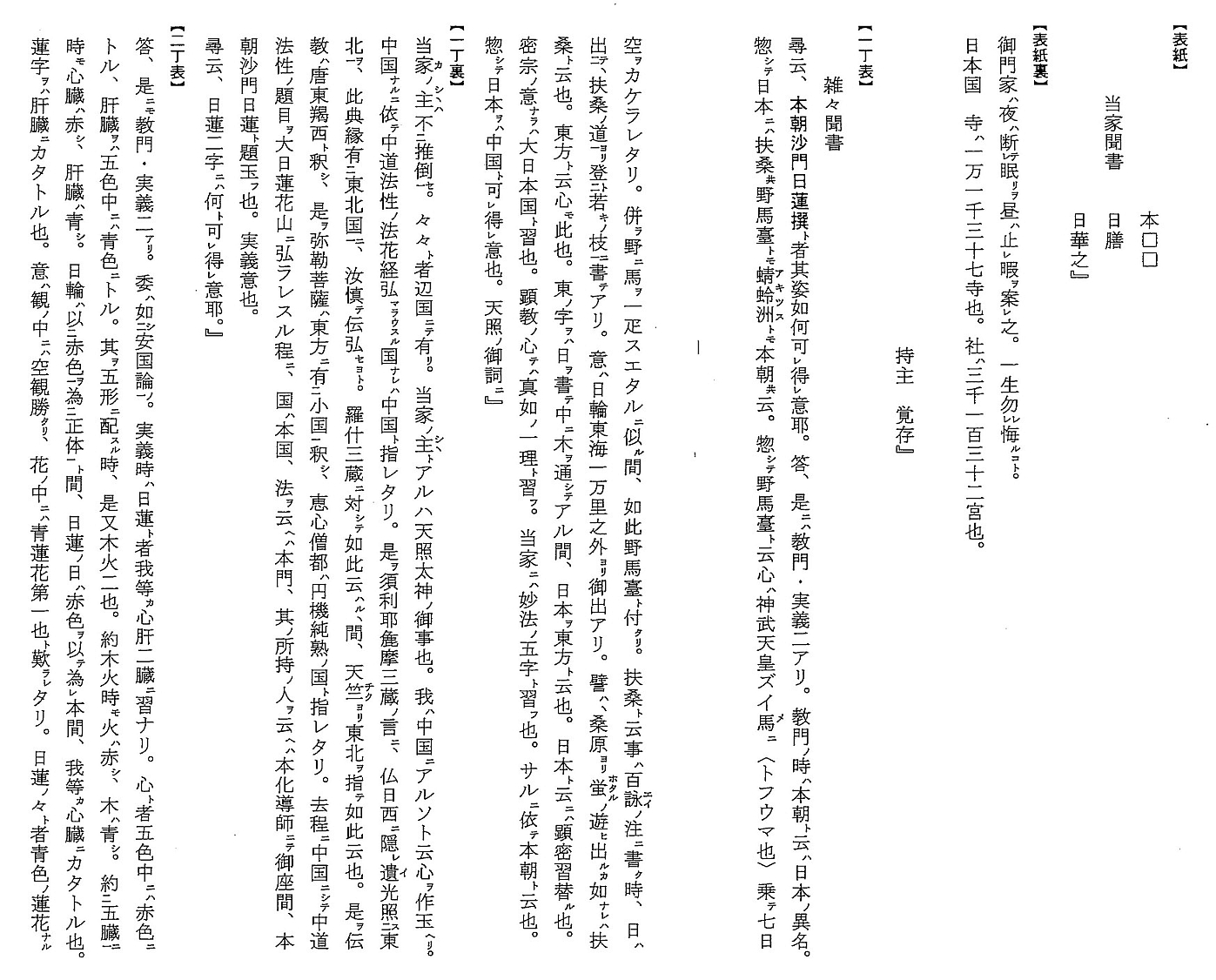

�@���ɂ��̎�v�����̓��e�ł��邪�A��{�I�ɂ́u1���\�v����u26�����v�́u�ϐS�{�����v�̒��߂ł���A�u27���\�v����u31�����v�܂ł��x�m���d������ђ|�敨��ƂȂ��Ă���B�������A�r�c�����w�E����悤�ɁA�㕔�̕x�m���d������ђ|�敨����u�ϐS�{�����v�̏����́u�{������@���@��v�Ɋւ�点���\�}�ɂȂ��Ă���̂ŁA���̑O�シ�ׂĂ��u�ϐS�{�����v�̒��߂ƌ��邱�Ƃ��\�ł��邪�A���͑O���̓��e�Ɨ������Ă��������B

�@���́u�ϐS�{�����v�̒��ߕ����ɂ��ẮA���₷���悤�ɁA�E�f�̖|���ɂ����āA�u�{�����v�̖{���Ǝv���镔���̓S�`�b�N�̂ŋL���Ă������B��������Ă�������悤�ɁA���̒��߂́u�{��������@��v����n�܂��Ă��邪�A�u�O���\�v�Ɍ�����u�㘦�ϐS���䍹�����@���Ƃ́A�����炭�荆�́u�ϐS�{�����v���́u�ϐS�v��2���ɑ��钍�߂��w���������ƍl������̂ŁA���̒��߂͑O���ł���\���������B�܂��A���̌�̃S�`�b�N�������E���Ă݂Ă��A�u�{�����v��傫���O���̊ϐS�i�ƌ㔼�̖{���i�ɕ����邱�Ƃ��������A�{���̒��߂͐��O���̊ϐS�i�ŏI����Ă��邱�Ƃ�������B���ꂾ���̍ޗ����炱�́u�{�����v���߂̖{���̌`�Ԃ𐄑����邱�Ƃ͕s�\�ł��邪�A�����㔼�����͂Ƃ������A�O���͖��炩�Ȃ̂ŁA����5�N�ɓ����t���M�L�������_�Ŋ��Ɍ������������ł��������Ƃ��m����B

�@���̒��ߎ��̂��A�N�ɂ���Ă����쐬���ꂽ���̂��͑傫�Ȗ��ł��邪�A��̉\���Ƃ��Ă͕M�L���������t�̍쐬���l������B�u26�����v�Ɍ�����

�E�E�E�@���@�������j���e�ʃ����ʃj�����X�����n�A���F�@�̘����\���\�X����]�]�B�@�L�B

�����ܔN�q�_�r�Z���\�������L�B�x�m�S��싽�V����o���h�a�������j�V�e���L�B

�Ƃ�������̏����Ԃ�����邢�͂Ǝv�킹�邪�A���̏ꍇ�A�`���̑O�������Ƃ������ł��Ȃ��̂ŁA��͂�����t�̕M�L�͏��ʂł������Ɣ��f�����B�����ɁA���̑O���̏�Ԃ���͕�����5�N�̒��O�̐����Ƃ͂ƂĂ��v��ꂸ�A�����炭��10�N�̔N��������A���̊Ԃɖ`�����������������̂ƍl������B

�@�܂��u2���\�v�ɂ́A���@�̓̉��߂ɂ��āA�u�σn�@�V�����_�m�v�Ƃ���A����͂����炭���̒��߂��쐬�����^�t���A�����悤�ȗv�̂Łu���������_�v�ɒ��߂������A���̒��Ɏ{�����u���@�v�̓̒������݂�����w���������̂Ǝv����B����䂦�A���̖^�t�Ƃ͏@�c�̎�v�䏑�𒍎߂���قǂ̗͗ʂ����w���ł���A���邢��1450�N�O�㍠�ɖ{���߂��쐬�������Ƃ��l������B

�@

�@�{���͖{�����v�z��̌n�I�ɐ�_�������̂ł͂Ȃ��̂ŁA�v�z�̑S�̑��𐮑R�Ɨ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���̖{�����v�z�̗��Ăǂ����[�I�Ɏw�����Ă�����̂Ƃ��āA�u5�����v�Ɍ�����

��A�O�܉���g�]�N���n�n�v����e�]�N�������B�^��������g�]�^���n���]������F�����҉�������F���A�����e�]�^�������B�����䏑�j�n���@�J�@��n��O���@��g�V�n�A�^�����{���������w�e�V�n�X��B���V�n�V�ʉ���E�������n�q�،����r���탒�w�e���g�V��B

�̈�i����������B���̕����Ɍ�����u�䏑�v�Ƃ́u�x�ؓ����a��Ԏ��i�����o�E���j�v�̂��ƂŁA������

���e��S��ցB�@�،o�g�^���O���L���P�e���X���j�����[���A�����א߂̎��L���O�c�m���l�B���@���@��͑�O�̖@���B���ԃj�e�@�N���m�����͐\�Z�Ƃ��A��O���n�s�\�T��B��O���@��͓V��E���y�E�`�����e���Z�g���V�����^�����w�B���F�A�����^�փV���@�V���j��B�܁X�S�͐���B

�Ƃ̋L�q���������ł���B���́u��O�̖@��v�̈��ɂ͑����ٌ̈������邪�A�����悻�͓V��q�{�����O���o�Ɓu�@�،o�v�̏�����������߂ɁA�u�@�،��`�v����Ɏ����������̗Z�s�Z�E�����̎n�I�s�n�I�E�t��̉��ߕs���߂̎O�틳���������̂Ƃ���A���̍����̗Z�s�Z�Ƒ��̉����̎n�I�s�n�I�͖@��瑖�̋`�ł���̂ɑ��āA��O�̎t��̉��ߕs���߂͖@�ؖ{��̋`�ł���A�u���@���@��v�͂��̑�O�ɗ��r�����@��ł���Ƃ����̂��@�c�̈ӂł���ƍl������B������ɁA�{���߂ł͂���ɋ`���@�艺���A������ɖāA�u��O�̖@��v�Ƃ͖{�����̉�����w���Ƃ������������������̂ł���B�����āA��������U��Ԃ��āA���̍����̗Z�s�Z�Ƒ��̉����̎n�I�s�n�I�ɐ������@��瑖�̎O��o�_���킨��і{��̌ܕS�o�_����A���邢�͍����،��̏��n���킨��ё�ʉ���͐^���̉���ł͂Ȃ��A�n�v�̏�̉���ł���Ɖ�ʂ���Ă���̂ł���B

�@���̂悤�ɁA�{���̒��߂ɂ�����ł��傫�ȓ����̈�Ƃ��ċ�������̂́A�u�{��v�ƌ������ꍇ�A����͋v���̖{�ʖ����Ӗ�����̂ł͂Ȃ��A���ږ{�������w����Ɨ�������Ă��邱�Ƃł���B����䂦�A���Ƃ��u14�����v�ɂ�

���]�A���{�����������n瑖嘦��e�]���n�ܕS�o�_��B�{�嘦��e�]���n���{�����n�{������B

�Ƃ���A�ܕS�o�_�̌��{������瑖�ł���A�{�����̌��{�������{��ł���Ƃ������ĕ������[�I�ɖ�������Ă���B�܂��A�u21�����v���ȍ~�ɂ�

�����j�{�ʃn瑖�{���n�{���B�����{�ʃg�]�w�n�g�e�������ݘ����j�A���X�B���Ԙ��ŏ����w�e�A���B�����j���l��瑖�n�V��{���B���l��瑖�n���������{�g�]�A���l���{�僒�n���엝�{�g�]�B�X�X�X�X���g�]�n���j�V�C�G�������j�e�A���B���������{�g�]�n���@瑖�A�V��@���{���B���ʕi�j�V�e���^���@�僂�A���B���J�k�@�僂�A�����B�������@��E�s���@��g�]�B���N�@���閧�_�ʔV�̓g�����e�L�����A���n�������{������B�����옦���{�������n�s���B�����j�ߋ������ʕi�g�V�X�B���옦���{���n�������ʕi��n�����l���A�@�����엝�{�p���]�n�R���ʕi����e�i�N�V�e�n�]�����X�B�����j�ߋ����ʕi�g�]��B�ԃe�ߋ����ʕi�g�]�n�[�Ӗ@���B�����䏑�j���ʕi��������j��V�e���ʃt�g���ʃw���B���Z���n�I�j���ʕi�j�����k�Z��B

�ƋL���āA�{�ʖ���瑖偁�����̉��{�A�{�������{�偁����̗��{�ƒ�`���A���̖{�����̖���̗��{�́u�@�،o�v���ʕi�ɂ�������Ȃ��d�ł���A�u�x�ؓ����a��Ԏ��n�����o�E���j�v�́u�ߋ��Ɏ��ʕi�v��u�J�ڏ��v�́u�{����ʕi�̕��̒�v�Ƃ������́A���̖���̗��{���w������ł���Ɛ�������Ă���B

�@ �Ȃ��A���̌o���s���̖��엝�{�̖{�����ɂ��@�ẮA�u�\�\�v��

���{�@���̃��߃X�����A�^�@�C�����j�n��V�������������A�����������j�n���������`�e�߃Z�����^���B�^�@�g�Ґ����ك���^���P�����g����@�N�k�d�e�A���B�T�����j�B�{����g�]�n{��B���@�ː���@�����̃K���N���@�@�Ԍo���̃j�e�A���B���ː��s��ږ�B�����V��@�j�n�㎯�~�������N���\�g�]�B

�Ƃ���A�܂��u��\�l�����v��

�{�L�O���g�]�Ӄn���m�ː����ʎ����@�ԔV�@�g�߃V�e�A���@�ː���@���̗͖��@�@�Ԍo�S�̃��w���^�����͖{�L���O���e�A���m�B

�Ƃ���悤�ɁA�u�@�،��`�v�����ɐ������u���̘@�v�ɂ���Đ�������Ă���B

�@���̂悤�ɖ{���߂ɂ́A�{�偁�{�����Ƃ�����`�̏�ɁA�u�@�،o�v��V��̎ߕ��A�����ď@�c�̌䏑�� ���߂���Ƃ���p���������A�{�偁�{�����Ƃ�����`�Ɏ���ߒ����͂قƂ�ǐ�������Ă��Ȃ��̂ŁA���� �Ӗ��ł͔��ɋ����ȍ�Ƃ̏�ɖ{�����v�z�����藧���Ă���Ƃ�����������B

�@���Ƃ��A�����̖`���ɐG�ꂽ�u��O�̖@��v�ɂ��ẮA�c�і[�����t���u���l�����ڌ����v�Ɂu�� �O�g�ҋv���{���������M�ʔV���{���혦�얳���@�@�،o�A�����ܖ����v�Əq�ׂāA�{���߂Ɠ����悤�ɖ{ �����Ƃ������_�ɒB���Ă��邪�A�����Ɂu�ܖ���v�Ƃ���悤�ɁA�����t�̏ꍇ�͏@�c�́u�]�J�a��Ԏ� �i�ĕď��j�v�Ɍ�����u���όo�͑��̂��Ƃ��A�@�،o�͌ܖ��̎�̔@���v���̒�`����g���āA���̌��_ �Ɏ���o�߂𖾂炩�ɂ��Ă���B

�@���͋��e�ɂ����āA���̓����t�̖{�����v�z����E�{瑘_��O��Ƃ��Đ��藧���Ă���A���ꂪ���� ���邽�߂ɂ́A�@�u�{�ʖ��ߑ��̖{��������s��F�ł��邱�Ɓv�A�A�u��s��F����؏O���ɉ��킷�邱 �Ɓv�A�B�u�v�����킪�{�����̉���ł��邱�Ɓv�̎O�̓�ւ������āA����炪�ǂ̂悤�ɂ��ĉ������� �Ă��邩�A���̂��܂������q�ׂĂ݂����Ƃ�����B���̎O�̓�ւ����Ă�������悤�ɁA�����ł͏�s�� �F�����ɏd�v�Ȗ����������Ă������A����ɔ�ׂĖ{���߂ɂ������s��F�͂ǂ����ƌ����A�u�� �����v�ȉ���

���{��t��g�ҁA���g�]�[���n�{�s��F��������e�]�[���@���B�����j�o�j�n�v���̗g�{�t���g�����A�߃j�n��������ő��g�ߗ[���B���N��s��F�g�j�n�ߑ��䎩�������؏�s��F�g���Ӗ�B�E�E�E��s�t���g�]�n���{������j���^���@���B�{�ʃj�����k�@���B�����o�j�n�ߏ������S�g�����[���B�߃j�n�v���V�l�g�߂���B

�Ƃ���A�܂��u�\�꒚�\�v�ȉ���

��A���ƃj�n�\�����j瑘��C���A���w�̓��X�B�{�@�����L�e���}�R�{�n���O�k�j�����ʃt�B�ᓯ���E����j��������瑕����P���g�\�A�{�@�����L�e���ԁX�{�n�m���������{�n��s�g����ʃt�ԁA�@�Ԗ{�嘦���@��V�X��B

�ƋL����Ă���B���̓I�ɖ{���߂ł͏�s��F�ɑ��錾�y�����Ȃ��A�����Ă��E�̂悤�ɁA���ꏊ�͂��� ���ɋv���{�����ł���A�Ō㖖�@�Ƃ���Ă��邪�A�����܂ł��ߑ��̏t���E��q�E�����Ƃ��Ă̏�s�ł���A �܂�����䂦�̖{�@�t���Ɛ�����Ă���B����āA�����t��܂����̉e��������������Ύ����L�t�▭�{ �����v�t���̖{�����v�z�Ɍ�����悤�Ȗ{�ʖ��E�v�̎ߑ��ɑ�����{��������v�̏�s��F�͂��̉e�� ������邱�Ƃ͂ł����A�ނ���u��\�Z���\�v�ȉ���

�����j�{�s��F������F�j�n�X�j�������t�P�����k�Z��B�{���j�n�A���l�ϗ��g�]�e�A���l�g�߃V�A�o�j�n�A��F�g���L�A�䏑�j�����l�g���ʃw���B�����n�F����������e�A���B�����c�J�n�����e�n�s�L�B���n�Љ����������n�s�y��F�g�����t�L�A��ʕ������n�߉ޕ�F�g�����t�L�ʃt�n�L��������e�A���B�{�����g�]�n�A�ʃi�����i�V�B����������e�L���B���ԁA���@�����@�|�A���l���o�����������o���j�e�A���B������ʖ퉺�g�]�^���@��n{�����]�^���@���B

�ƌ����āA���@�͖����̏@�|�Ȃ̂ŁA�{�����̕�F�͖����ł���ƒf�����Ă���B�܂��A���̏�s��F��

�����ƕ��t���邩�̂悤�ɁA����v���̂��̂ւ̌��y�������đ����Ƃ͌������A�{���`���̈���������A�u�������v�ɖ{���Ɋւ��āu�ރn�E�A���n���v�̕��������ĉ���̐��@�̖{���ł���|��������Ă���̂�

�ڂɂ��ʂł���B

�@���̂悤�ɁA�v���{������{�n�Ƃ��邱�Ƃł͈�v���Ȃ�����A�����t���Ɩ{���߂Ƃł́A�����܂łɎ�

��ߒ������Ȃ葊�Ⴕ�Ă���悤�ł���B����ł́A�{���߂ɂ����Ă��̉ߒ��炵�����̂����������͂Ȃ�

�̂��Ƒ{���Ă݂�ƁA���̂悤�Ȉ�i���u�\�l�����v�ȉ��ɂ���B

���������{���{�ʃ����e���ӁA���@�g�V�V�^���n��s�t�������w�e���@�g�V�V�^���B栃n�A�V��y�����@�����j���e�l�d�����@���������A���A�O������V�e�O�����X�X�����@�g�j�V�A�O�����������j�]�e�n�O���������@�g�j�X�B���������瑖�j�]�����A����惒���@�g�]�B瑖僒�{��j�]�����n瑖僒���@�g�]�B�����l�d�����@�g�]��B���O�j瑖僒�X�����A���O�ז@�A瑖吳�@��B瑖�j�{�僒���X�����n瑖�n�ז@�A�{��n���@��B���A�{�僒�ϐS�j�]�����n�{��n�ז@�A�ϐS�n���@��g�]�n���^���B���N�������@�g�]�n�ϐS����j���^�������{�僒�V�e�A���B��s�t��������B

�@����͈���ɐ��@�Ƃ����Ă��A���ɂ���đ��Ⴊ���邱�Ƃ��q�ׂ����̂ŁA�V��́u�@�ؕ���v����� �������u�l�d�̏��@�v���āA���O�E瑖�E�{��E�ϐS�̂�����l�d���p�̃p�^�[�m��p���āA�ϐS ����s�t�����{�������ŏI�I�Ȑ��@�Ƃ��Ă���B���������ꂾ���Ȃ̂ŁA�f�����邱�Ƃ͍���ł��邪�A�E �q�����悤�ɁA�����t���̎�E�{瑌n�̖{�����v�z�Ƃ̈Ⴂ�̑傫�����炵�Ă��A�{���߂̓��v�z�͎l�d�� �p�I�v�l�Ɋ�Â����{�����v�z�ł��낤���Ǝv����B

�@�������A�����Ɉ���ӂ��ׂ����Ƃ�����B����́A�{�����̕�F�͖����ł��邱�Ƃ��q�ׂ镶�Ƃ��ĉE �Ɉ������u��\�Z���\�v�̒��Ɂu�����j�{�s��F������F��n�X�j�������t�P�����k�Z��B�{���j�n�A���l�ϗ��g�]�e �A���l�g�߃V�A�o�j�n�A��F�g���L�A�䏑�j�����l�g���ʃw���v�ƋL����Ă��邱�Ƃł���B�����Ɂu�{���j�n�A���l�ϗ��g�]�e �A���l�g�߃V�v�Ƃ���̂́A�u�@�،��`�v�������́u�@�v�߂̑��@�u�@栂��ށv�ɐ�����閔���V�e�]�N�A�@�n��X�V�e栃w�j�A���̃j���g�����B�ރZ�n�@�V�����j�n�����j���N���A���l�σV�e���������V�e�샋�J�����B �̕����w���A�܂��u�䏑�j�����l�g���ʃw���v�Ƃ́A�u���̋`���v�̒��ł��́u�@�،��`�v�̕��������āA���� �𒍉�����`�ŋL����Ă���

�����ߘ��Ӄn�A�����n�����A���l�σV�e���������j�t�N���������A���ʋ䎞�E�s�v�c�m��@�L���V�B���c�e�V���׃X���@�@�ؖm�B�������@�@�m��@�j��V�e�\�E�O�瘦���@�����V�����B�C�s�X���V�n�҃n�������ʓ����j�����i���V���B���l�����@���׃V�e�t�g�C�s�o���V���w�n�A�������ʋ䎞�j�����V���t�B�̃j�������o�ʖ����@���m���t��B

�Ƃ�����i���w�������̂ł���B����͓ǂ�ŕ�����悤�ɁA�@�͏Q�g�ł͂Ȃ����̖̂��̂ł���A���� �ޏƂ��č����ɂ����鐹�l�̖��t�����������u���`�v�̕����āA�u���̋`���v�ł͍X�ɐ��l���݂��� �疽���������@�@�E���̘@���t�Ƃ��ďC�s���A�������邳�܂�������Ă���B���̂悤�ɁA�u���`�v�́u���̘@�v���̂͒��ږ{�����ɊW������̂ł͂Ȃ����A�u���̋`���v����������߂���`�œ��̘@�� �C���Ƃ�����F�s��������������Ƃɂ��A�{���߂ł́u�����j�{�s��F������F��n�X�j�������t�P�����k �Z��v�Əq�ׂāA�����{�����ɂ������F�s�̏��q�Ƃ��Ď��グ���̂ł���B�o���s���̖��엝�{�̖{ ���������̘@�ɂ���Đ�������Ă��邱�Ƃ͉E�Ɏw�E�����ʂ�ł���A�{���߂̖{�����v�z���l�d���p�I �v�l�Ƃ������́A���́u���̘@�v����сu���̋`���v�Ɋ�Â��Đ��藧���Ă���\���͂��Ȃ荂���� �ł͂Ȃ����Ƃ��l������B

�@���āA���̊O�ɂ́A�{���ߓƎ��̐����Ƃ��āA�u�l�����v�ȍ~�ɂ͎��E�o�E�o���̓�i�̖{瑂�������A�u�\�\�v�ȉ��ɂ͖{�@�E���]�E�ҖłƂ����O������p���Ė{瑂���������Ă���B�܂��A�u���v

�ɂ͖��@���Ɋւ��ē`����t�́u�\���v�Ȃ�@�傪������Ă���A�u�������v���ɂ���u���v�́u����̊̐S�v�ւ̒��ڂ����܂葼�ɗ�����Ȃ����̂ł���B

�@

�@�O�X���̖����ɂ����āA��ɕ����Ƃ��Ă̌`�ԓ�����A�u���́i��҂́j�^�t�Ƃ́A�@�c�̎�v�䏑�� �߂���قǂ̗͗ʂ����w���ł���A���邢��1450�N�O�㍠�ɖ{���߂��쐬�������Ƃ��l������v�� �����������A�����ł͑O���ɂ�����{�����v�z�̕��͂̌��ʂ��āA�{�������̔w�i�ɂ��ččl���Ă� �����B

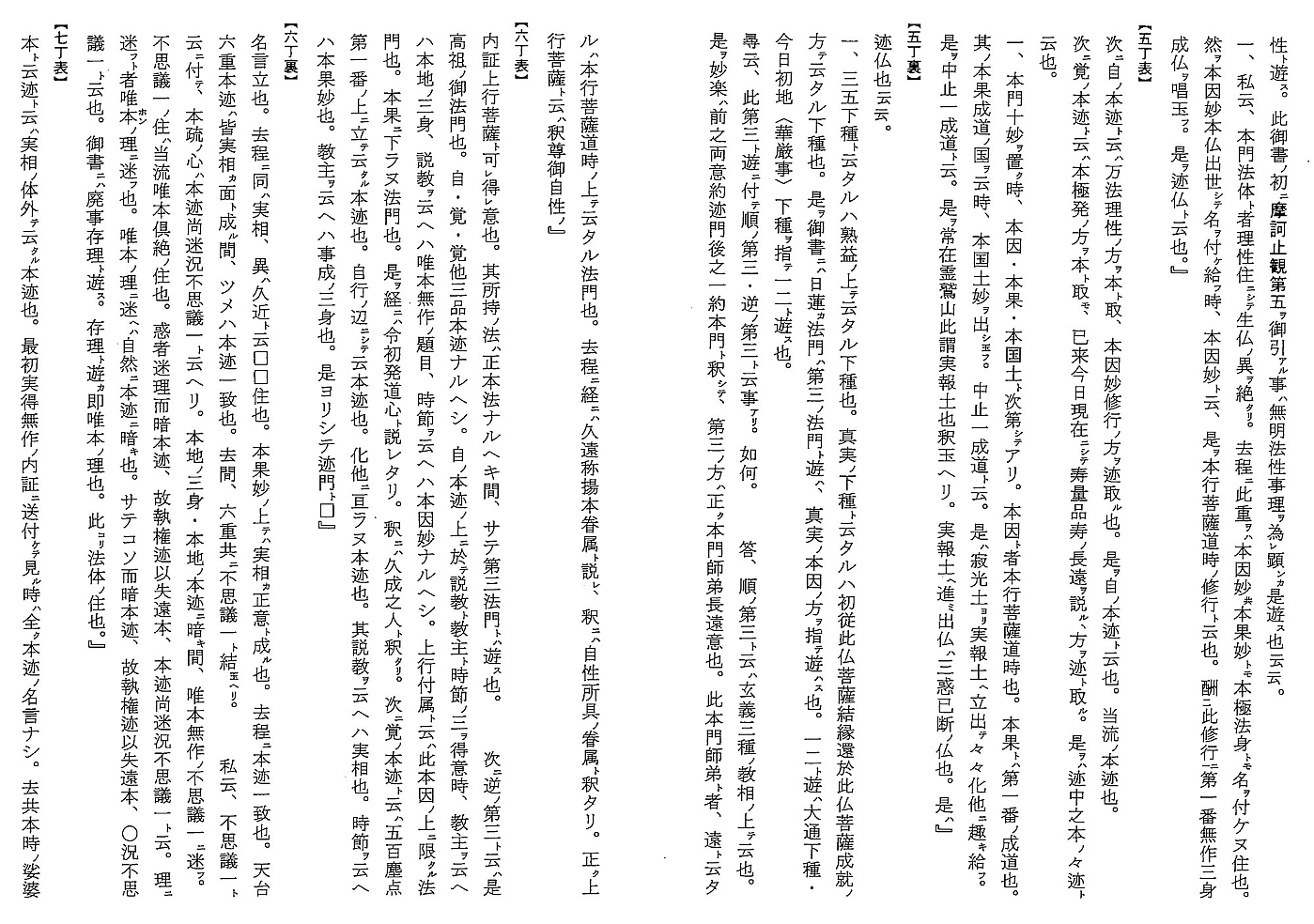

�@�悸�A�O���ł��̕��͂̑ΏۂƂ����u�ϐS�{�����v�̒��ߕ����ɂ́A�m���ɖ{�����v�z����������Ă��� ���A��������@�{�����ɐG���Ƃ���͌����Ȃ��̂ŁA���ꂾ���ł͉ʂ����ē����嗬���Ő��������� �̂��ۂ��͕s���ł���B�������A�u�O�\�\�v�ɂ��E�ɐG�ꂽ�u���i���j�v�́u����̊̐S�v������ ���Ă���̂ŁA�����炭���̒��ԂɌ�����x�m���d���E�|�敨������܂߂āA��҂͓���l���Ƒz�肳��� �̂ŁA�x�m���d���咣��������嗬�ɂ����鐬���ƍl����̂��Ó��ł���B

�@�����āA����ɂ���ȏ�̒T���̎肾�Ă͂Ȃ��̂��ƌ����ꍇ�A�悸�A�O�f�����r�c�_���ł͓��Ɂu�w�� �ƕ����x�̓��e�ƎO�ʓ����̏����v�Ƃ����ꍀ���������āA�{���̋L�q�Ɠ����t�̏����̊֘A���ɒ��ӂ� ���N���Ă���B������ɁA���̊��N�ɗU���āA�����t�̒�������Ă݂�ƁA�5�N�i1342�j3�� 14���ɁA�����t�ɂƂ��Ă͒��ڂ̎t���ɂ�������[�����t��33����̖@��ɍۂ��A�m���剺���ꖡ ���S�̋F��̘A���������ɓ������āA�t���쐬�����u�����v�̒��ɁA

�K�j��L�����l�R�g�n���@�j�@��ᘦ��T���l�t�J���j�B�{�����B�l�������������������r�V�B

�Ƃ���u�{�����B�v�ƋL����Ă���̂ɋC�������B�Ȍ��ȕ��͂Ȃ�����A���@�l��������w����Əq�� ���Ă���̂ŁA�{���̖��@�ƈӂ�����ėǂ����ƍl������B�����t�̒���ɂ�����B��́u�{���v�̗p ��ł���A�����Ȃǂ��Ȃ��̂ŁA���Ƃ����f��������A�����炭���ɑf�p�Ȃ�����A�t�̋��w�̒��ɖ{ �����ւ̒��ڂ����݂������Ƃ͔F�߂Ă�낵�����Ǝv����B

�@����ƁA����Ɋ֘A���đz�N�����̂��A����܂ő\�e�ł����ΐG�ꂽ�����@������t�́u���֕i �Ǖs�ⓚ�L�^�v�ɓ��㔭���Ƃ��Č�����

�^���ӂ̕��A�ꉝ���e����j嫖��X�g���v���A�D�j�o�ӂ̕��A�ĉ����e����j���V���v�B�^�������v�n�Ҍ������ʕi�����꘦������B

�Ƃ����A�^���̓��v�͖{�����Ɍ���Ƃ��������ł���B��������͂̕����Ƃ̊֘A�������A�S���ǐ₵�� ����Ƃ������R���画�f��ۗ����Ă������̂ł��邪�A�������N�i1334�j����7���̓���t�̔������ǂ� ���̔��f�͂ł��Ȃ����̂́A�E�̓����t�̈�Ⴉ��l���Ă��A�����t�i1308�`60�j�̋L�^�Ƃ��Ă͏\�� �F�߂���Ǝv����B

�@�����āA�����ɉE�ɍl�@�����u�{�������G�X�����v�̖{�����v�z����ׂĂ݂����A�]���Ȑ����������� �ɂ����Ȃ�{�����ւƒ��Q����Ƃ����X���������ɋ��ʂ��Ă���悤�Ɋ�������B����ƁA�����܂ł��� �������t�͏d�{�k���̑���w���ł��邵�A�����t�͂��̓����t�̒�������p����قǂɁA�k�R�{�厛 �E�d�{�k���ɉ����[���l�ł���B����ɁA����ɕ���5�N�ɓ����t���u�{�������G�X�����v���������Ƃ����u��o���h�a�������v�̈�o���h�a���A�����̖k�R�{�厛�̗L�͂Ȓh�z�ł��邱�Ƃ����������ꍇ�A�� ���E�����̗��t�̌n���������k�R�{�厛�̊W�҂ɂ��{�����쐬���ꂽ�̂ł͂Ȃ����A�Ɛ������邱�Ƃ͉\�ł���B��̓I�Ȑl�����o���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���͉����̈�Ƃ��Ē�o���Ă��������B

�@

�@�ȏ�̂悤�ɁA�{�e��1�͂ł͎�E�{瑌n�{�����v�z�Ƃ͔��������قɂ���l�d���p�n�{�����v�z�����݂��邩�ǂ����A���̉\�������܂߂Ĉ�ʂ茩�n���Ă݂��B���̌��ʁA�u�������v�ɂ͖{�����v�z�܂ł͓͂��Ă��Ȃ����̂́A�l�d���p�̖{瑖����̊ϐS�d�ɖ��@���Ă��Ƃ������A�u�{�������v�̕��͈ꕔ�A�u�d�~�L�v�̕��͑S�ʓI�Ɏl�d���p���e�R�Ƃ����{�����v�z�������ꂽ�B

�@����A��2�͂ō���V���ɏЉ�����{�����E�����M�u�{�������G�X�����v�Ɍ�����{�����v�z�́A�n���Ƃ��Ă͈ꉝ�l�d���p�n���A���邢�͓��̘@����сu���̋`���v���Ƃ����{�����v�z�ƔF�߂��邪�A�������E�{瑌n�̓����E���L�E���v���̏��t�̐����Ƃ͂��Ȃ葊�Ⴕ�����e�ƂȂĂ����B�����āA���̎�E��������ɒ��ږ{���������݂�����Ƃ����X���́A�����t������t�i���邢�͓��㔭���j�̔��ƒʒꂵ�Ă���悤�Ȋ��G�邱�Ƃ��ł����B

�@����ȁu�{�������G�X�����v���A����ł͓����t�̎�E�{瑌n�{�����v�z�̐ێ�ɓw�߂Ă��������t�����ʂ��Ă��邱�Ƃ̈Ӌ`�͂�͂�傫���A�]���̓����嗬�̖{�����v�z�͓����t�̂���̋����e�����Ɍ`�����ꂽ�Ƃ����C���[�W���A���Ȃ��炸�C������o�����ł���ƌ����悤�B�܂��A���̂��Ƃ͓����Ɂu�{�������v�����̔w�i�Ƃ��āA�������w�Ƃ͕ʂɓ����嗬�Ǝ��̖{�����ւ̃A�v���[�`�������ƍl���Ă���߂Ȃ����̂Ǝv����B

�@�����嗬�ɂ�����{�����v�z�̌`���̉ߒ��́A���������������̂́A���܂��ܗ������Ƃ�����Ԃł���B�����A����܂ł̈�A�̍l�@�̒��ŁA�ق��Ȃ�ɏ@�c�̍��n�E�g��������嗬���ɂ����Ẳߒ��̌��ʂ��R�ƂȂ�������邱�Ƃ��ł����̂ŁA���e�ł͂��̂����e���f�`���o���Ă݂����Ǝv���B

�@

�@

�@