聖訓一首題(第34)

堀 日亨

謹講

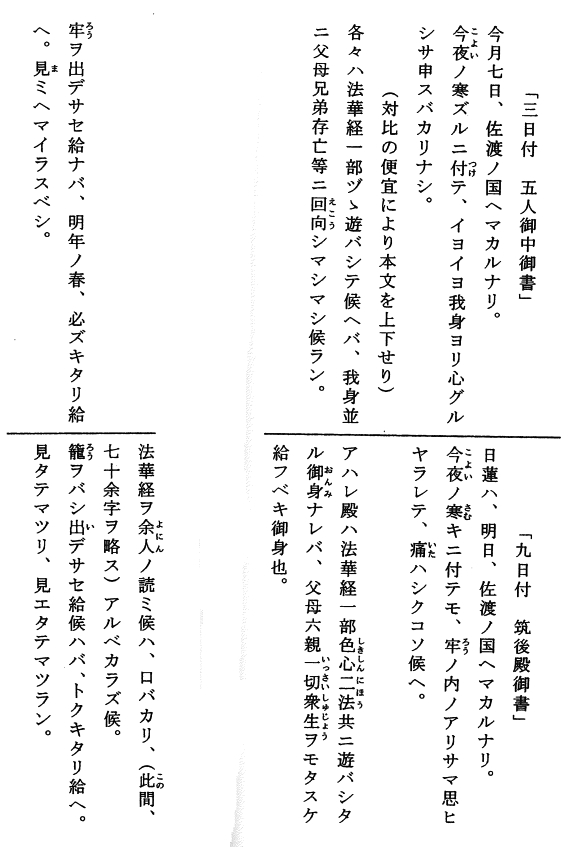

今月七日、佐渡ノ国へマカルナリ。各々ハ法華経一部ヅゝアソバシテ候へバ、我身並ニ父母兄弟存亡等ニ回向シマシマシ候ラン。今夜ノ寒ズルニツケテ、イヨイヨ我身∃リ心グルシサ申スバカリナシ。牢ヲ出デサセ給ナバ、明年ノ春、必ズ来り給へ。見ミヘマイラスべシ。

十月三日 日 蓮

五 人 御中

(封書) 五人御中参

(縮遺691頁。正本在京都妙覚寺)

今、日蓮、法華経一部読ミテ候一旬一偈ニ猶受記ヲ蒙レリ。何ニ況ヤ、一部ヲヤト。

イヨイヨタノモシ。但オホケナク国土マデトコソ思ヒテ候へドモ、我卜用ヒラレヌ世ナレバ、力及バズ。

十月五日

太田左衛門尉殿

蘇谷入道殿

金原法橋御房

(封書) 三 人 御中

(縮遺694頁。正本在中山法華経寺)

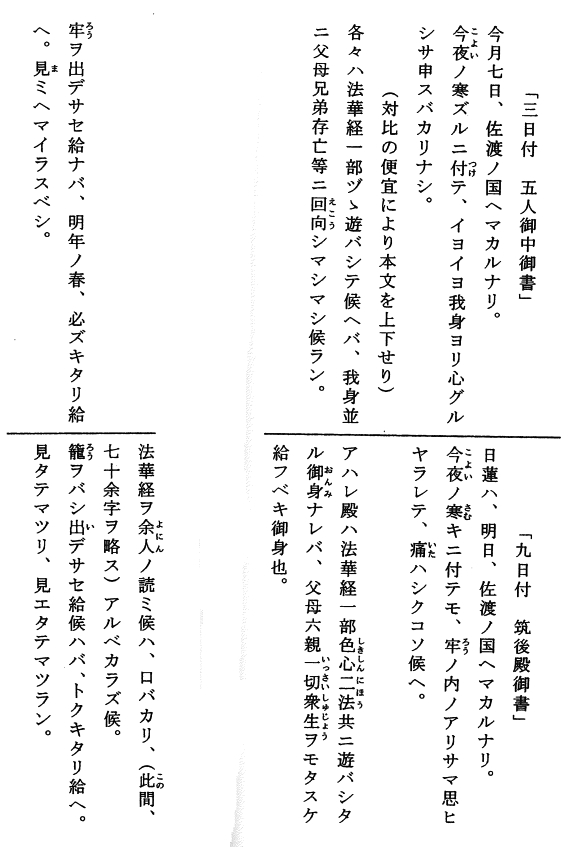

日蓮ハ明日、佐渡ノ国へマカルナリ。今夜ノ寒キニ付ケテモ、牢ノ内ノアリサマ思ヒヤラしテ、痛ハシクコソ候へ。アハレ殿ハ法華経一部色心二法共ニアソバシタル御身ナレバ、父母六親一切衆生ヲモ助ケ給フべキ御身也。法華経ヲ余人ノ読ミ候ハ、口バカリ、言バカリハ読メドモ、心ハヨマス。心ハヨメドモ、身ニヨマテ。色心二法共ニアソバサレタルコソ貴ク候へ。

十月九日

筑 後 殿

(縮遣695頁。正本及び古写本無し)

此は、文永8年9月12日、竜の口御大難の直後、依智よりの御状の中の御文であつて、各々趣きは異なれども、法華色読と云ふ御要文であるから、一所に引用したのであるが、色読の意味が明細に顕れて居る所 (引文巳外に) から、五日の御状を中心とした。此「三人御中状」は、御正本も在り、宛名も明瞭であるが、「五人御中」のは御正本があっても宛名が逸してをる。

御文中(引文巳外の)に、「テコ房」(人名なりや否や)「フシロウ」「セウドノ」「大進阿闍梨」の名あれども、入牢の人なりやは不明である処に、内外の旧本には誤謬沢山であり、又編年体になってないから、「五人御中」 のは『録外』 の22巻に、「三人御中」 のは『録内』 の17巻に、「筑後殿」 は『録外』 の11巻に編入してあるから、連ねて拝見する事が出来ぬ不便がある。

然るに、今の御遺文の如く、編年体に列べて見ると、三日、五日、九日と、中に他の御状もなく、一列に拝見して、其時の有様を御何ひする事が出来る。

且又、旧本では始の 『五人御中書』 の題号を、『日朗上人土龍御書』として、宛名を 「五人御中筑後殿」 として、入文にも数々の誤りもあり、封書と見るべき 「五人御中参、日蓮」 の文も脱してをる。正本を見ずして転写の誤本を其侭伝へたる上に、例の門派根性で、己が門祖にのみ箔を付けたがる時代の産物として、本文の中に見えもせぬ「筑後殿」(日朗の房号)を五人御中の下に加へて五人を六人のやうにしたり、又、其作工人か後人かが、題号までも『日朗上人土龍御書』と、五人を隠して朗一人の物にしたのであらうに、日宗各教団の過半

を占めてる朗・像門下では却って良い事にして、其誤りを訂さうともしなかったやうに、他より思はれても申訳のない事になってをる。

又、此五人と云ふのは何人であったかと云ふに、諸説区々、今に判然せぬ。古い所では『宗旨名目』又は『註画讃』から、中古では『別頭統紀』や、『年譜攷異』、又は、例の物知りの『門集縁起』や、『証議論』などに、春蘭秋菊と人名の異説を競うてをるが、何しろ史料と云ふべき物は一つも持たずに、憶測の丈較べで便りない事夥ただしいのであるが、何れも日朗が牢頭の格になって居て、日真(日心とも三位ともの名で)が付物になって、其他の人々は一定もせねば、判明せぬ位であるから、五人御中の中に日朗が入ってをるか入ってをらぬかも定説はないやうである。

若し通説の如く六人としたら、三日の五人御中に日朗を加へずに、九日に別仕立で、朗師だけに三日のと同意の尤も丁寧なる親切なる見舞状を出された事実となるが、其云ふ事があり得やうか、考へものである。

若し三日の五人御中の中には、朗師は無論加はって居ざるべからざる事であるから、後人が此推測から、朗師の名の出で居らぬ事を物足らぬ事にして、「五人御中」の尻に「筑後殿」を加へて見たが、其れでもまだ不足に感じて、「日朗上人土籠御書」と改題か設題かしたのであらうとの推測も、強ちに邪推でないとしたなら、九日の御状は変なものである。

三日は、五人御中に一列に出したので、差出手の大聖人の方が、あの手紙では日朗に対して余り粗末で済まなかったと考へられて、更に同意味に丁寧親切を増加した御状を、特に朗師にだけ特別慈愛称讃の印しに下きれたのであらうと思はねばならぬが、斯う思ふ事が妥当であり得やうか。二考も三考もして見る余地があるが、御文体の内容に至っては間然すべき事はないやうに見ゆるが、此「九日状」と、「三日状」とを比較すると、「三日状」には御慰問以外に、用件沢山であり、其用件の解釈が、七百年の今日まで出来ぬとして見ても、疑ふべき余地もない計りでなく、御正本が存在するから、否でも応でも、「五人御中御書」を以って「筑後殿御書」 の判義をせにやならぬ事になる。

斯うなると「筑後殿御書」を証明するには、比が類書又は御正本に匹敵し得るやうな正確の史料をもって来にやならぬ。「筑後殿御書」の正本の亡失した明確の記録をもって来にゃならぬ事になる。或は宗史研究に没頭する御仁が、此方面にも、五人の人別にも考案が付いていて、発表済になって居るのを、自分の浅見寡聞から知らぬのかもわからぬ。又、未だ発表にならず

して、腹案中のことかも知れぬ。

何れにしても、此御文(九日の筑後殿のが)の御慈音は有難き絶頂のもので、偽書とはしたくないのであるが、「三日状」と「九日状」とを並べて、考ふれば考ふる程、変な意趣になるから、くどいやうだが、本題に掲げたるものを、更に爰に上下に並列して見て、皆さんにも考へて貰ひたいと思ふ。

此通りである。此は大に道草を喰い過ぎたで、止むを得ず色読の事から、三業読誦等の本講は次号にいたしませう。(未完)

『大日蓮』大正十五年六月号

御経文を読誦することは、五種法師の一つで、即ち口で読むことが読誦の本体である。此に意志に入れて読むことと、身体に顕はして読む事とが加はる。

口で読むのが口業読誦、意で読むのが意業読誦、身で読むのが身業読誦で、此三を三業読誦と云ひますが、此五人御中の御書に 「各々は法華経一部づゝ遊ばし候」 とも、三人御中の御書に 「日蓮、法華経一部読みて候」ともある。其読み方は身業読誦であるから、身読とも云ふべきであるが、身読は真読(釈経を音読に棒読みにすること)とまぎるから、身読と云はずに、色読と云ひならはしてをる。

尤も「筑後殿御書」 に、「色心二法共に遊したる」 とも二箇所にありて、其中間に 「口ばかり読み」とも 「心は読まず」 とも 「身に読まず」 とも細別せられてある。其色心二法の読涌が即ち、色読でありて、大聖人御門下の尊むべき読誦の本義である。

信仰の体験は別して此処に在るので、如何に博学多才であっても能弁巧説であっても、品行方正であっても、宗門事業に大功ある人であっても、此色読の体験なき人は不幸不徳の人で、仏祖の賞鑑に預かり、未来世に大徳を持って行く人ではありませぬ。

併し、人々の境遇と云ふものは分明らぬもので、麁言強折に日を送る人でも、些の法難に遇はぬ人があるかと思へば、借に折伏弘通をして早速に杖木の難を蒙る人もある。前者は現前に多大の貢献を宗門にした (強折の為に多数の新信徒を作り、従って功業も成る) やうであっても、寧ろ後者の色読にかなふ人の方が功徳が長く残ることになる。

若し薄信臆病にして、成るべく法難を招かぬやうに、三業を世間的謹慎にして、大言壮語もなし得ずして、非日蓮的に行動する人あらば、其は頗る大聖人の御本意に遠ざかる魔事怯業であると見なければならぬが、其云ふ人は聖人の御門葉には無からうと思ふ。

又、此「筑後殿御書」即ち「日朗書」が如何はしきものであっても、此等に色読を賞讃なされてあるから、日朗並に氏名不明の五人のみが御門下の色読の行者であって、此に漏れたる他の弟子檀那は取り立てゝ賞讃に預かるべき色読者でないと思ってはならぬ。

此等の御書は単に竜の口の御法難に関係したもので、其前後数十年の事は、此には関係ないものであるから、同じ竜の口にして、四条金吾等の事は後の御書に盛に賞歎なされてあるけれども、比には少しも見えぬ。況んや日興上人の事に至っては、熱原法難等の関係御書に見る事を得る。

何事もー部分に限りたる事を以って全局に拡げんとするのは、誤謬の基である。例せば、後人が、六老僧其々の一徳一芸を表はして、「給仕第一日朗」 「筆芸第一日興」 等としたのを見て、短見者流が直にとって、日朗の外には、宗祖に給仕の功ある弟子は無いとか、日興の外には御弟子に手書きは無かったと取っては謬りである。

尤も御開山様の御肇は、御弟子中、及ぶものなき高名であり、内外の学問も勝れてあったには相違ないが、其御所持の徳分の中に、筆芸だけしか取立てゝの御得手は無かったと見られては残念である。

若し其であるとしてみれば、其門下として曩祖に対して雪辱戦を開きて大抗議を試みねばならぬ次第となるが、自門他門共に卓見家もあれば愚論家もある。

底下の信仰、低級の知識で、己が分限相応に物事を見てをる者が多いから、自然に身贔屓になり、其で兎も角、団結力を強くしてゐる辺もあるから、浅ましい様でも、俄に彼是は云へぬ。云へば野暮に陥るやうであるけれども、永遠の為には是非を明瞭にしてをかねばならぬ。

改めて申してをく。日興上人は、恐らく給仕と云ふ師範に対する行体は、幾百の御弟子の中で第一である事は事実である。鎌倉に於いても、伊豆に於いても、佐渡に於いても、身延に於いても、最も期間を長く随侍せられたのは、御開山である。期間は長からうが、勤めぶりが切実でなかったと云ふ批判はあるべきでない。何れ何かの折に、此史実を明細にする事にしませう。

扨て又、読誦と云ふ事に立帰って、今少し蛇足を加へて見ませう。

読誦の三業は、口業が先であるのが通例である。意業、身業の読誦を為せる者は、口業が欠けても差支へないと云ふ理は決してない。

三業を「色心二法共に遊し」と云ふ色読、心読に分対して見ると、色読の中に口業読誦が含

まれてあるが、口業は通規であるから、色読の解釈には、杖木瓦石等の法難体験を、別して重んずるのである。

軽重と本末とは、型の如く重は本、軽は末と定まってをるものであるが、其れ計りでは裁きのつかぬものもある。口業と身業との軽重本末も、幾分比の違例も複雑もある。けれども世の中には、此等に就いての偏見者が多い。偏見者と云へば持ち上げた美名かも知れぬ。実はダラシのない、怠惰放逸者であるかも知れぬ。其は僧俗共に多用塵務を却って鼻にかけて、口業の読誦を麁未にする類の多いと云ふことを見聞するのは、私の耳目が拙いのであらうかも知れぬが、全くの虚事でないとすれば、歎かはしき次第である。

尤も此は、教化訓育の届かぬ過ちもあらうが、願はくは読誦不具足の御方、又は読誦を好まぬ癖の人があったら、改めてほしい、努めてほしい。よし多用であらうとも、嫌ひであらうとも、二品だけが通規の読誦であるから、大した六つかしい事ではあるまい。

長行が出来ぬなら、十如自我偈からでも始めてほしい。単に御題目だけでは具合がわるい。

五座・三座の通規の出来ぬときは、一座でもよいから欠かさぬやうにしてほしい。

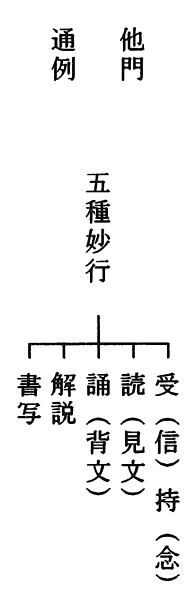

念の為に、経文の五種の妙行について、自他の区別を明かにしてをく。

通途の五種の妙行では、一行一行が並行してをる。書写を下劣行としてあるけれども、猶、と並行並立であるから、頓写一日経などが重要義とせられてをる。解説にすら共時別義を尊重する。文を見て御経を読むのと、諳に御経を読むのとが別々の儀とせられてをる。信念の受持は入門の要であるけれども、此を正行とするまでには重んじてはない。

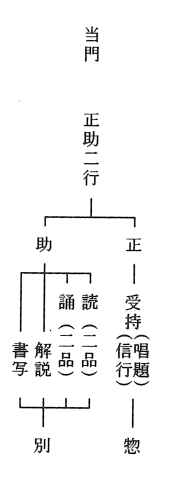

今、宗門の方では、信念受持が正行であるから、此に自然に余の四行を通惣して信行の根基となる。唱題正行に、全てが納まる。けれども唱題正行だけで足りると云ふ訳ではない。単正無助で良いと云ふのではない。助行を以て正行を助けて補うて行く。其助行も二品読誦で足りると云ふ訳ではない。二品読誦は、正行の直次の助行である。其又次に、解説・書写があるべきであるが、通例のやうに並行して重きとはせぬ。読誦の第一助行も、通例の妙行のやうに、見文・背文に角を立てぬで、唱題一返を一部の読諦と見るやうな融通も利く事がある。二品読誦が第一助行なら解説・書写は第二の助行となる。其以下仏道進修の細かしき行体より、世間倫理資生産業までも第三第四乃至第何の助行と見るべきであり、其所に本末急緩の自然の差別が立つ。

煩はしい様で実際には其でない。明に常識の扱ひで誤謬も起らぬが、唯、偏見者、非常識家、放逸者流が、強いて正行惣行に固着して、倫常の事を麁末に意得るのであるから、遂には理も明らぬ御経を読んで何になる、徒に時間つぶしだの、読経唱題する暇を生産的に廻せだの、無用の読経唱題せにゃならぬなら朝寝をしたが増しだ、午睡をした方が利口だ。自分等は、御題目の数は積まんでも、御経は読まんでも、チャント信心の道は恩得ていると、無漸無愧の有らん限りを尽くす事にのみ勉強するから、テンデ読経唱題中に、本仏の神秘の威力を感孚したり、意識の浄化を促したり、精神の統一を見たりする妙用のあるのに気が付かぬ。

底下無残慚の経験を標準として、其から出発して遠大な宗義を模索するから、一闡提輩が追々と拡がる。一闡提因果撥無の徒が生み拡げたる日本国と云はるゝ様になったら末路である。

此は他人事ではない。性悪の心情は誰にでも共通する。刹那に成仏し、念々に堕獄する凡夫仲間では、寸時も油断は出来ぬ。己は何事も意得てをる。己は如是大功を宗門に建てた等と云ふ慢心の影には悪魔が必ず潜むのである。相互に策励し合って油断なく、足りぬ足りぬで広布の大願に進んで行かねばならぬ。

但し、中古の宗風の様に、漫りに御経の巻数を誇り、御題日の返数を尊ぶやうでは弊害が起る。蛙の鳴くが如しと云ふ御誡めも、爾前経の利益なりとの御誡めも深く味はゝねばならぬ。

自行だに満足すれば可なり、化他だに行へば可なりでは、共に不具合の行である。如何に自行の行体完美にして、往昔の仏聖人の様な清浄の生活をなさるゝ人あっても、折伏化他の行欠くるときは、折角の清浄行は徒事に帰する。其れと同じく、化他強折の功を積み、数々の法難の色読体験ありとも、其自行は常に衆人の指弾する所となりて、半獣的生活を、公けにするやうでは、折角の化功を零にする事になる。

法界の五大は日蓮が五大、「衆生の異の苦を受くるは日蓮一人の苦」、と仰せられた御本仏の大慈念が、其侭吾人の心中に常恒に生きてゐる事なくとも、偶には爾か感激することがあらう。

況して、社界的生活をして共存共栄の道に自然に引きづられて行く人間であって見れば、自分の行為の善悪勤惰が直ちに社界に影響する事は当然の事である。悪の害毒は電光より早く世界に廻るが、善の感化も亦然りである。支那の古人が、徳の流行する置郵して命を伝ふるより速かなりと云ったのは尤もの事である。

願くは、宗門の色読心読、又は三業読誦、何れも本仏大慈の洪範に倣って行はれたい。但し、今、遺憾なく行はれてるものは、百尺竿頭更に一歩を進むる底の奮励を祈るのである。

『大日蓮』大正15年7月号