序

日蓮大聖人は『聖人知三世事』に「日蓮は是れ法華経の行者也。不軽の跡を紹継するの故に」と仰せのように、生涯ご自身の弘教の方軌・行動理念を不軽菩薩の利益に求められ、弟子檀越にも「末法には一乗の強敵充満すべし、不軽菩薩の利益此なり。各々我弟子等はげませ給へはげませ給へ」(『諌暁八幡抄』)と、それを奨励されています。それゆえに「不軽菩薩の利益」は、日蓮大聖人の仏法、そしてそれを正しく継承する富士の立義において、極めて重要な位置にあるのですが、今日の日蓮正宗ではそのことが全く忘れ去られ、多くの法義的問題が生しています。宗門・創価学会・顕正会等が推し進める覇権主義的折伏観・広宣流布観はその最たるものといえるでしょう。

正信覚醒運動の使命は、ひとえに失われた日蓮大聖人の仏法・富士の立義を蘇生復興することにあります。そして不軽菩薩の利益を今日に蘇らせることは、そのための重要なポイントであることはいうまでもありません。

そこで「不軽菩薩の利益を今に」とのタイトルのもと、

1、そもそも不軽菩薩の利益とは何か

2、日蓮大聖人はいかなる摂受・折伏論を展開し、ご自身及び弟子檀越の弘教の方軌として不軽菩薩の折伏行を選択されたか

3、不軽菩薩の利益によって達成される逆縁の広宣流布とはいかなるものか

4、大聖人は不軽菩薩の利益を、弟子檀越に具体的にどのようにご教示されているか

5、現代に生きる我われは、どのように不軽菩薩の折伏行を実践していくべきか

以上五つの視点から述べたいと思います。

大聖人の摂受・折伏観など、教義に関する問題は多少難しくなりますが、私たちの行動理念の根幹をなすものであり、また宗門・創価学会・顕正会等の覇権主義的折伏龍の誤りを理解するための要点でもありますので、辛抱して読み進めていただければありがたく存じます。

平成十九年(2007)十月十三日

山上弘道

もくじ

不軽菩薩の利益とは

*不軽菩薩の但行礼拝 9

*但行礼拝の意義 12

《平等思想−信頼の世界》

《下種結縁をめざす》 14

日蓮大聖人の摂受・折伏観

*間違った折伏観 17

*摂受・折伏の原義――諸経典から 19

*天台大師の摂受・折伏観 20

*日蓮大聖人の摂受・折伏観 23

《初期段階の摂受・折伏観》 24

《日本国主の拒絶――不軽菩薩の折伏》 26

《発迹顕本のお立場から――本化四菩薩再誕思想》 28

《本仏のご自覚と門弟へのご遺命》 30

逆縁の広宣流布

*逆縁の広言流布とは 35

*逆縁の広宣流布の意味 37

《下種結縁ということ》

《実質的な影響力》 38

*一人の力――逆縁の影響力 41

*私たちがめざすべき道 42

四条金吾へのご教示

*四条金吾の危機 44

《四条金吾と主君》

《主君による厳しい処分》 46

《大聖人のご教示》 46

*『崇峻大皇御書』を拝す 47

《四条金吾が得たもの》 51

《四条金吾に習って》 52

不軽菩薩の折伏の実践

*不軽菩薩の折伏の実践 54

《忍耐と慈悲の心で》

《積極的な実践を》 55

《お寺を蘇生のオアシスに》 56

*互いに啓発し合おう 61

=付 録=

蘇生への道――冬は必ず春となる 63

*正信覚醒運動の課題 65

*広宣流布観・折伏観の問題 66

《今日の風潮》

《大聖人が弟子檀越に示された折伏とは》 68

《不軽菩薩の利益の実践》 72

*貫主絶対について 76

《貫主絶対は富士の立義にあらず》

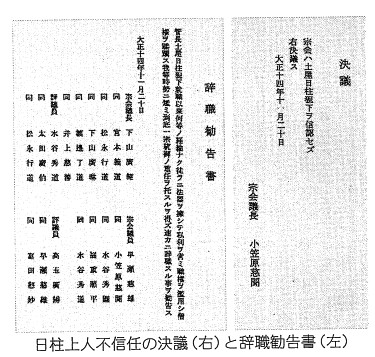

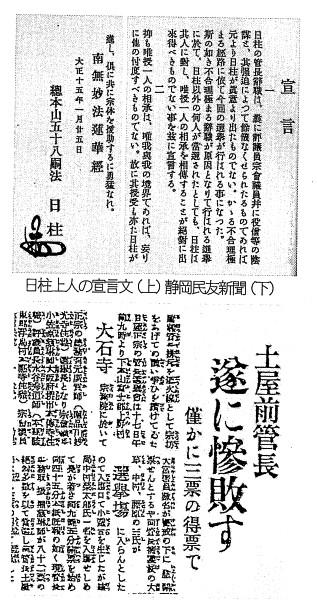

《大正期に起きた事件》 77

《富士の伝灯を胸に》 80

*富士の立義蘇生復興をめざして 81

《冬は必ず春となる》

《正信会僧俗の使命》 83

発刊によせて 85

不軽菩薩の利益とは

これから、不軽菩薩の利益を実践していくために、いろいろな視点から学んでいきたいと思います。

まず始めに、そもそも「不軽菩薩の利益」とはいかなるものなのか、法華経『常不軽菩薩品』第二十に説かれる不軽菩薩の物語をひもときながら、その意義について述べたいと思います。

*不軽菩薩の但行礼拝

『不軽品』には、違い昔、威音王仏という仏様が亡くなられ、正法時代を過ぎて次の像法の時に、不軽菩薩という僧形の菩薩が出現して行じられた「但行礼拝」について述べられています。

その故事は、この菩薩がなぜ「常不軽菩薩」と名付けられたのか、その由来から語り始められます。

不軽菩薩は通常の修行者がする、経典の読誦などを一切せず、毎日表に出て、道行く僧尼や在家の人々に手を合わせ、「我深く汝等を敬う。敢て軽慢せず。所以は何ん。汝等皆菩薩の道を行じて、当に作仏することを得べし」という、漢字にして二十四字の言葉を唱え続けた。しかしそれを喜者ばかりではない。否、多くの人々が「お前のようなどこの馬の骨かわからん薄汚い坊主に、仏様が成仏の印可を与えられる授記まがいのことをされる覚えはない」と悪口罵詈したり、杖木で打ち瓦石を投げつける始末。しかしこの修行僧はけっしてそれを止めようとせず、遠くに走り逃げては「汝等を軽しめず」と唱え、合掌礼拝し続けた。その姿を見て彼らは「不軽菩薩」という名をつけたのだ。

なるほど、「軽しめず」と言い続けたから「不軽菩薩」とは実にわかりやすいネーミングです。物語はさらに続きます。

不軽菩薩はこのような一途な行を積むことによって、自らの過去の重罪を消し、臨終にあっては法華経を聴聞して六根清浄を得、その功徳によってその後なお寿命を得て、懸命に法華弘通に励んだのだ。そして不軽菩薩に杖木瓦石を浴びせた者たちは、その罪によっていったん無間地獄に堕ちたのだが、杖木瓦石によって結ばれた逆縁は消えることなく、世々生々に不軽菩薩の教化を受けることとなり、ついに成仏することができたのだ。

以上が不軽菩薩と逆縁の人々との物語の概略です。

*但行礼拝の意義

ではこの不軽菩薩の故事が私たちに示すメッセージとは、いったいどのようなものなのでしょうか。

《平等思想――――信頼の世界》

まず第一にあげられるのは、これは法華経全体に貫かれるテーマでもあるのですが、「平等思想」ということです。不軽菩薩が唱えた二十四字は、すべての者に仏性があること、そしてその仏の性がやがては開花し、誰もが成仏できることを力説しているのであって、「悉有仏性」という観点から、法華経の絶対平等思想が示されているのです。

そして重要なことは、ここではその平等思想が理論としてではなく、不軽菩薩の但行礼拝という行動によって示されているということなのです。不軽菩薩は一人一人丹念に、心の中に必ず仏になる種があることを語りかけ、そしてその人の仏性の芽を呼び起こすべく、心を込めて但行礼拝をし続けました。そしてより重要なことは、その不軽菩薩の行為を、多くの人々が拒絶し、暴力をもって応じたにもかかわらす、不軽菩薩はけっして信念を曲げず、暴力をふるうその人たちに、遠くへ逃げては手を合わせ続けたことです。不軽菩薩は不信渦巻くこの世界を、真に平等で平和な世の中に変えていくためには、お互いが仏の性を持つ素晴らしい存在であることを認識し尊重し合うことが、唯一にして絶対の道であることを、その行動によって示そうとしたのです。

不信と暴力の連鎖を、私こそが、暴力を忍び但行礼拝し続けることによって断ち切るのだ。

競い起こる苦難の中で不軽菩薩を支えたものは、こうした強い信念と、いつか必ず人々は、おのれの仏の性に気付く時が来るとの確信だったに違いありません。民族・イデオロギー・宗教が複雑にからみ合い、その相互不信と覇権主義によって紛争の絶えない現代社会、さらに身近なところでは、人を騙してなんぼというような、おぞましい風潮が席巻する日本社会が、最も刮目すべき思想と実践が、ここに示されています。

《下種結縁をめざす》

さて、もう一つ注目すべき点をあげたいと思います。それは不軽菩薩が人々に対しておこなった教化の仕方です。その特徴としてまずあげられるのは、信ずる者は当然ながら、謗ずる逆縁の機に対しても強いて説き聞かせているということです。これは『安楽行品』に、謗ずる者には近づいて法を説いてはならない、と説かれているのと対照的です。なぜ強いて説いたかといえば、不軽菩薩があい対した人々は、すべてが過去に法華経誹謗の罪があり、いずれにしても堕獄の運命にあったからなのです。そうであるなら、もし信じてくれればそのまま救うことができるし、謗じられても、その謗ずることによってまずは正法に結縁させ、将来時間をかけて救っていこうというのです。それ故に不軽菩薩は杖木瓦石を受けても強いて説き続けたのです。こうした逆縁による下種結縁を「毒鼓の縁」ともいっています。

このように不軽菩薩の衆生教化は、逆縁によって正法に結縁させることを目的としていましたから、強いて説くことは、いかなる困難が待ち受けていようとけっして止めませんが、必ずしも順縁とすることに拘泥していません。『不軽品』に員数獲得を目指したり覇権主義的な行為が微塵も見られないのは、逆縁による下種結縁を絶対肯定する不軽菩薩にとって、全くその必要がなかったからです。勿論脅したりすかしたりの策を弄する必要もないし、暴力に訴える必要もさらさらありません。不軽菩薩がひたすらまっすぐに正法を説き続けたのは、ひとえに下種結縁を目指していたからなのです。

こうした、非妥協的に強説をしながらもけっして覇権主義的にならず、徹底して暴力を否定する教化のあり方こそが、不軽菩薩の利益の最大の特徴といえましょう。

日蓮大聖人は、その不軽菩薩の跡を紹継すると宣言されているのです。

日蓮大聖大の摂受・折伏観

*間違った折伏観

先に「不軽菩薩の利益」が下種結縁を本とし、それ故に覇権主義や暴力を否定するものであることを述べました。

さて日蓮大聖人は『開目抄』に、

邪智謗法の者の多き時は折伏を前とす。常不軽品のごとし.

と仰せられ、その不軽菩薩の利益を「折伏」と規定されるとともに、「不軽菩薩の折伏」こそが、邪智謗法の者が充満する、末法における正当な教化法であるとご教示されています。

ところで近来の日蓮正宗は、宗門・創価学会・顕正会等おしなべて折伏主義を掲げ、手段を選ばず員数獲得に奔走していますが、彼ら流の折伏はどう見ても、大聖人やその弟子檀越が実践された不軽菩薩の折伏と同じものとは思えません。

では彼らが推し進める折伏の、どこがどのように間違っているのてしょうか。それを明らかにするためにも、以下に日蓮大聖人の摂受・折伏観を整理分析し、学んでいきたいと思います。もとより紙数の都合もあり、そのすべてを詳細に論ずることはできませんが、この際は一通りの道筋として、そもそも諸経典に示される摂受・折伏とはどのような意味なのか、またその原義に基づいて、天台大師は法華経世界においてそれをどのように定義し展開されたかを通覧し、その上で大聖人はその原義や天台の意を受けつつ、末法においてどのように独自の摂受・折伏観を展開されているかを拝していきたいと思います。

大聖人の摂受・折伏観を正しく拝すことができれば、近末日蓮正宗の折伏観の間違いは、おのずと明らかになるはずです。

*摂受・折伏の原義−―諸経典から

サンスクリット語で「折伏」とは、非難し咎める、または制御するとの意であり、「摂受」とは、手をさしのべる、恵みを与えるとの意です。

そうした原義に基づいて『勝鬘経』では、

まさに折伏すべき者はこれを折伏し、摂受すべき者はこれを摂受す。

と説き、それを解説した聖徳大子作といわれる『勝鬘経義疏』には、

重悪をば即ち勢力を以て折伏し、軽悪をば即ち道力を以て摂受す。

と述べられています。すなわち重悪の者に対しては、実力行使をともなう勢力的折伏によってそれを咎め教導し、軽悪の者に対しては、道力たる摂受によって善導するというのです。

一方、こうした摂受・折伏の意に対し、『大日経』や『大智度論』では、基本的な意味は同じてすが、特に折伏に関して少しニュアンスが異なっており、度しやすき衆生に対しては摂受たる「柔和な言葉」を用い、度し難き諸悪強盛の衆生に対しては、折伏たる「麁語」「麁言」を用いることが示されています。つまりここでは

「折伏」は、『勝鬘経』のような暴力を含む勢力という意ではなく、「強い言葉」とされているのです。

以上を整理すると、摂受とは悪の程度の軽い衆生に対する教化法で、道力ややさしい言葉で善導する行為をいい、折伏とは程度の悪い重悪の衆生に対する教化法で、これには勢力による実力行使を意味する場合と、強い言葉による非妥協的断固たる教導を意味する場合の二通りがあることがわかります。

*天台大師の摂受・折伏観

さて、次に天台大師の摂受・折伏観を見てみましょう。天台大師は右のような原義を踏まえ、それにみずからの依経たる『法華経』『涅槃経』の教説を当てはめて、いわば法華経的摂受・折伏論を展開されています。まず『摩詞止観』には、

夫れ仏法に両説あり。一には摂、二には折。安楽行に不称長短といふ如きは、是れ摂の義なり。大経に刀杖を執持し乃至首を斬れというは、是れ折の義なり。与奪途を殊にすと雖も、倶に利益せしむ。

と述べ、摂受とは『安楽行品』に示される、「他の経典や修行者を批判してはならぬ」という妥協的教化法であり、折伏とは『大経』(涅槃経)に示される、有徳王が武力をもって正法の行者覚徳比丘を護り、邪法の徒を駆逐撃退した行為に代表される、暴力を辞さぬ実力行使的教化法である、と定義しています。

一方『法華文句』には、

本已に善有れば釈迦小を以ってこれを将護し、本末だ善有らざれば不軽大を以ってこれを強毒す。

と述べ、本已有善のできの良い衆生に対しては、釈尊が『方便品』において、説法の座を蹴った増上慢の弟子に対し、それを非難することなく、後日悔悛するのを待つ教化法、すなわち摂受を用い、本末有善の善根を持たぬできの悪い衆生に対しては、不軽菩薩がおこなった強毒たる折伏を用いるべきであるとしています。

これを整理すると、基本的には諸経論に示された原義を踏襲した上で、度しやすい善根の衆生には『安楽行品』や『方便品』に示された妥協的摂受を用い、度し難い悪機に対しては非妥協的折伏を用いるべきであるとしています。そして折伏のあり方に二種類ありとするのも諸経論と同じで、『涅槃経』等に示される暴力を含む実力行使的な折伏と、『不軽品』に示される不軽菩薩の非暴力的な逆縁毒鼓の折伏があるというのです。

なお、天台大師はこれら摂受・折伏は、相手の機根や状況に応じて使い分けられるべきであるとしています。

*日蓮大聖人の摂受・折伏観

次にいよいよ本題である、わが日蓮大聖人の摂受・折伏観ですが、その基本的意味については、諸経論や天台大師の摂受・折伏観を踏まえられていることはいうまでもありません。但し、それらと決定的に相違している点があります。それは諸経論や天台大師が、摂受・折伏は車の両輪のごとくであり、相手によって使い分けるものとしたのに対し、大聖人は末法の衆生は本末有善の劣悪な機根ばかりである故に、その教化法として摂受は不適当であるとして排し、折伏のみを選択されているということです。大聖人の摂受・折伏観を拝すとき、まずこの大前提を押えておく必要があります。

では、大聖人は末法の衆生を教化するために、どのような折伏観に立ち、実践されたのでしょうか。

《初期段階の摂受・折伏観》

まず弘教の初期段階である、お若い頃の折伏観から拝していきましょう。

正元元年(1259)大聖人38歳の時に著された『守護国家論』には、『涅槃経』『大集経』『仁王経』を根拠として、国主が正法を持ち、その勢力によって謗法者を対治すべきことが示されています。勿論これは、天台大師が『止観』に示された、実力行使的な折伏を念頭におかれていることはいうまでもありません。そして大聖人は、そうした折伏観に基づいて、翌文応元年(1260)、『立正安国論』を時の実質的国主であった最明寺入道(北条時頼)に上申し、日本国を救うためには、まず国主みずからが法華経に帰依し、その勢力によって邪法を摧滅すべきことを訴えたのでした。

さて、その一方で大聖人は、全く別なもう一つの折伏のあり方をも示されています。すなわち『立正安国論』とほぼ時を同じくして著された『唱法華題目抄』には、

末代には善無き者は多く善有る者は少なし。故に悪道に堕せん事疑ひ無し。同じくは法華経を強ひて説き聞かせて毒鼓の縁と成すべきか。然れば法華経を説いて謗縁を結ぶべき時節なる事爭ひ無き者をや。

と仰せられ、今末法の日本国の衆生は、本末有善の悪根ばかりであるから、天台大師が『法華文句』で示された、不軽菩薩の逆縁毒鼓の折伏行によって下種結縁していくべきことを強調し、みずからそれを行じられているのです。

以上この時期の大聖人の摂受・折伏観を総括すれば、摂受を末法における教化法に非ずと排除された上で、一方において日本国主に対し、法華経の受持と、その勢力による折伏を積極的に働きかけると同時にもう一方においてはみずからが、いまだ広言流布ならざる現実の逆縁世界において、国主への諌暁はもちろん、諸宗の僧俗に対し、不軽菩薩の逆縁毒鼓の折伏行を力強く展開されていったのです。

そしてこの摂受・折伏観は、「国主」のとらえ方に対する変化は見られるものの、基本的には生涯変わることはありません。

《日本国主の拒絶――不軽菩薩の折伏》

さて、この二つの折伏のうち不軽菩薩の折伏は、結果的にいえば日本の国主は法華経に帰依することはなく、逆縁世界であり続けたわけですから、必然的大聖人および弟子檀越によって実践し続けられました。

しかしもう一つの国主の折伏は、ついに実現しなかったのみならず、国主の対応や社会状況の変化などによって、期待感の強弱や、国主に対する考え方など、かなり変化しています。以下その辺に注意しながら、その後の大聖人の折伏観を拝していきたいと思います。

大聖人は文応元年(1260)七月十六日、『立正安国論』を最明寺入道(北条時頼)に上申しました。これは当時の実質的国主であった時頼を法華経に帰依させた上で、その勢力によって日本国に法華信仰が広宣流布することを願ってのことでした。しかし幕府はこれを受け入れるどころか、翌弘長元年(1261)、大聖人を伊豆伊東への流罪に処したのでした。しかしその後も大聖人は根気よく国主や諸宗の高僧等に対し、強言をもって折伏弘通され、それ故についに文永八年(1271)九月十二日、龍ノロの首の座に据えられ、その後極寒の佐渡への流罪という、過酷な法難を受けることとなったのでした。

このような幕府の絶対的拒絶と、日蓮門下への厳しい弾圧のさなか、大聖人は『開目抄』に、

邪智謗法の者の多き時は折伏を前とす。常不軽品のごとし。

と仰せられ、このような謗法逆縁世界においては、不軽菩薩の折伏行が、諸経論釈に示された正当な弘教の方軌であることを再確認されるとともに、

我れ並びに我が弟子、諸難ありとも疑ふ心なくば、自然に仏界にいたるべし。

と仰せられて、その不軽菩薩の折伏によって忍難弘教することこそが、成仏への道でもあることを強調し激励されています。

《発迹顕本のお立場から――――本化四菩薩再誕思想》

さてこのように、幕府が法華信仰を拒絶したことによって、国主の折伏はその望みを絶たれたかに見えましたが、その直後の文永九年(1272)二月に二月騒動(北条時輔の乱)が起こり、蒙古襲来もいよいよ現実味を増して、まさに『立正安国論』に予言された自界叛逆難・他国侵逼難が一気に現実化してきたことによって、にわかに様相は一変します。大聖人はそうした社会情勢の急展開と、過酷な法難の中で証得された、本化四菩薩末法出現という法義的新境地を踏まえれ、『観心本尊抄』に次のように述べられています。

当に知るべし、此の四菩薩折伏を現ずる時は賢王と成リて愚王を誠責し、摂受を行ずる時は僧と成リて正法を弘持す。

すなわち、いったん影をひそめたかに見えた国主の勢力的折伏が、ここでは本化四菩薩再誕の賢王として復活しているのです。しかも注目すべきは、その賢王はこれまでのように日本国主に限定されていません。「賢王が愚王を誠責する」とは後述するように、具体的には法華経を拒絶する愚王たる日本国主を、今や攻め亡ぼさんとする隣国の王、すなわち蒙古国主が念頭に置かれていたのです。

一方次下の、本化四菩薩が僧として再誕し正法を弘めることを、ここでは「摂受」といわれています。しかしこの「僧」が、上行菩薩再誕のご自覚に立たれた大聖人であることは明らかであり、その内実が不軽菩薩の折伏であることは疑う余地はありません。恐らく同じ折伏でも、賢王の折伏が実力行使を伴うのに対し、大聖人がおこなう不軽菩薩の折伏は、非妥協的強説ではあるものの非暴力である故に、ここでは一応両者の対比上「摂受」と表現されたものと思われます。

以上を整理すれば、『観心本尊抄』では、いったん影をひそめた国主の折伏が、日本国主に限定されずもっとグローバルな視野で、しかも本化四菩薩再誕という条件が付与されて復活し、また不軽菩薩の折伏についても、大聖人ご自身が上行再誕のご自覚に立たれた上で、上行所伝の妙法を精力的に弘持されることが表明されているのです。

《本仏のご自覚と門弟へのご遺命》

文永十一年(1274)十月、大聖人の予言は的中し、蒙古軍は博多に上陸し激しい戦闘が繰り広げられました。結局この時は、蒙古軍は突然撤退したのですが、これによって大聖人の、家古国主が賢玉となって愚玉たる日本国主を誡責することへの斯待が、一層強まっていったことは、『下山御消息』に、

法華経守護の釈迦・多宝・十方分身の諸仏・地涌千界・迹化他方・二聖・二天・十羅刹女・鬼子母神は他国の賢王の身に入り易リて、国主を罰し国を亡ぜんとするをしらず。

と仰せられていることからも明らかです。この文永の役から弘安元年(1278)頃までが、大聖人が四菩薩再誕の賢王出現を、もっとも斯待された時期といえるで

しょう。

しかし現実的にはその後の「弘安の役」(弘安四年・1281)においても蒙古軍は敗退したのであり、そうした状況下では、賢玉出現の期待が薄らいでいったこともまた必然というべきでしょう。

一方、大聖人ご一門を取り巻く状況に目を転ずれば、幕府の弾圧は止まるどころかさらに拍車がかかり、弘安二年(1279)には法華信仰を貫く熱原の農民三人が斬首されるという過酷な法難が惹起するなど、まさに濁悪逆縁世界を絵に描いたような様相を呈していったのです。

大聖人はこのような諸状況に鑑み、弘安三年(1280)十二月、大いなるご決意をもって気迫の一書『諌暁八幡抄』を著されます。そこには、法華経の会座にて法華経守護を誓ったはずの八幡大菩薩に対し、ご自身および門弟らが、法華弘通の故に大難に値っているにもかかわらず、その誓いを少しもはたそうとしないことを厳しく叱責された上で、

天竺国をば月氏国と申す、仏の出現し給ふべき名なり。扶桑国をば日本国と申す、あに聖人出で給はざらむ。・・・

月は光あきらかならず、在世は但八年なり。日は光明月に勝れり、五五百歳の長き闇を照すべき瑞相なり。仏は法華経謗法の者を治し給はず、在世には無きゆへに。末法には一乗の強敵充満すべし、不軽菩薩の利益此れなり。各々我が弟子等はげませ給へ、はげませ給へ。

と仰せられて、日蓮大聖人こそ、釈尊はじめ諸仏菩薩および諸天等が、全く手を差し伸べようとしない末法濁悪の一切衆生を救う、大陽のごとき教主であり本仏であることが、力強く宣言されています。

そして弟子檀越に対し、法華一乗の強敵充満のこの逆縁世界において、自分の後についてしっかりと不軽菩薩の折伏に励むよう厳命されているのです。

この獅子吼から七百年以上たった今日に至るも、四菩薩再誕の賢王は出現せず、世はますます濁悪の度を増しています。このような逆縁世界のまっただ中に生きる私たちは、『諌暁八幡抄』に示された大聖人の気迫のご遺命を胸に、不軽菩薩の折伏行に邁進していくことが肝要なのです。

以上大聖人の摂受・折伏観を、多少急ぎ足でしたがご一生を通して拝してきました。

その上で改めて宗門・創価学会・顕正会等の、員数獲得を第一とし、凡夫の欲心をあおり、謀略や暴力も敢えて辞さぬ覇権主義的折伏を見れば、それが大聖人が我われ弟子檀越に遺命された不軽菩薩の折伏とも相違し、また未来に四菩薩再誕の賢王が出現しておこなう、賢王であればこそ成しうる慈父のやいと(お灸)のごとき勢力的折伏とも、まったく異質な、そしてなんら正当な根拠を持たぬ、彼らが勝手に作り上げた「折伏」思想であることが、おわかりいただけたと思います。

逆縁の広宣流布

これまで、不軽菩薩の折伏行について述べてきましたが、ここではその不軽菩薩の折伏によって成就される「逆縁の広宣流布」について述べたいと思います

*逆縁の広宣流布とは

私たちは「広宣流布」といえば、即座に日蓮大聖人の仏法が日本国乃至一閻浮提にあまねく広まった状態を思い描くでしょう。もちろんそれが読んで字のごとくの本来の意味であり、それは『観心本尊抄』によれば、本化上行等の四菩薩が賢王として再誕し、勢力的折伏によって愚王を誡責して達成されるものとされています。そしてそれは、徐々に広まるというものではなく、『上野殿御返事』に、

梵天・帝釈等の御計らひとして、日本国一時に信ずる事あるべし。

と仰せのように、時来って一気になされるというのです。

こうした、いわば「順縁の広宣流布」に対して、日蓮大聖人は『顕仏未来記』に、もう一つの広宣流布観を示されています。

此の人は守護の力を得て本門の本尊、妙法蓮華経の五字を以て閻浮提に広宣流布せしめんか。例せば威音王仏の像法の時、不軽菩薩「我深敬」等の二十四字を以て彼の上に広宣流布し、一国の杖木等の大難を招きしが如し。

すなわちここでは、不軽菩薩が但行礼拝により杖木瓦石を蒙り、またそれを紹継された大聖人が、一国の大難を招いている状態を広宣流布であると仰せられているのです。

私たちは「順縁の広宣流布」については、毎朝の勤行でご祈念をしますし、すぐに思い描くことができますが、この「逆縁の広宣流布」についてはあまり語られませんし、その内実を知らないというのが実状ではないでしょうか。しかしそれは明らかに片手落ちです。否、片手落ちどころか、「順縁の広宣流布」が四菩薩再誕の賢王が成すべきことであるのに対し、「逆縁の広宣流布」は大聖人が現実逆縁世界において展開され、そして我われ弟子檀越にもご遺命されていることなのですから、それをよく知らないというのは実に重大な問題なのです。そこで以下に「逆縁の広宣流布」について少々説明したいと思います。

*逆縁の広宣流布の意味

まず大聖人は、何故に国主や上下万民から難を受けている状態を「広宣流布」と仰せられたかについて考えてみましょう。

《下種結縁ということ》

第一に下種結縁という観点からの意味があげられます。すなわち大聖人やその門弟たちの死身弘法は、国主への三度の諌暁を始めとして、諸宗の高僧たちはもちろん、一般の人々にいたるまで、公的私的を問わず実に精力的でした。その結果、

今日蓮は日本国十七万一千三十七所の諸僧等のあだするのみならず、国主用ゐ給はざれば、万民あだをなす事父母の敵にも超え、宿世のかたきにもすぐれたリ。(『神国王御書』)

と仰せられるように、上は国主による死罪・流罪等の王難から、下は万民の杖木瓦石に至るまで、大聖人ご一門は国を挙げての大難を蒙ることとなったのですが、それは裏を返せば、大聖人ご一門の逆縁毒鼓の折伏行が、日本国の上下万民、すなわち全国規模で展開し影響を与えていたことの、なによりの証拠といえるでしょう。

さて、これまで学んできましたように、不軽菩薩は大難を蒙ることによって、人々に下種結縁したわけですが、ならば当時の日本国は、大聖人ご一門に難を加えることによって、下種結縁されていたということになるでしょう。

大聖人が逆縁の広宣流布が成就したと仰せられたのは、ご自身および弟子檀越の不軽菩薩の折伏による下種結縁が、一国に及んでいるとの自負によるものと拝します。

《実質的な影響力》

第二に、大聖人ご一門が、逆縁ながら当時の日本国に対し、実質的に大きな影響力を持っていたことがあげられます。幕府は大聖人の具申を拒絶し、数々の弾圧を加えながらも、その実大聖人の見識の高さを知っており、それに頼っている姿がうかがえるのです。

すなわち大聖人が赦免されて佐渡から帰還されたとき、幕府の実力者平左衛門は大聖人と会見し、蒙古軍はいつ頃攻めてくるか、その見解を求めると共に、蒙古軍撃退の祈祷を要請しているのです。もちろん大聖人は、法華経を持たぬ幕府に対してその願いを退けられましたが、蒙古襲来の時斯については、

日蓮言く、経文にはいつとはみへ候はねども、天の御気色いかりすくなからず、きうに見へて候。よも今年はすごし候はじと語リたりき。(『撰時抄』)

と、そう遠からぬことを告げられています。事実その六ヶ月後に蒙古軍は博多を襲ったのですが、幕府は大聖人のその見解を大いに参考として、国防にあたったに違いないのです。

これはほんの一例ですが、恐らくその後も、幕府は身延に入られた大聖人とその一門の動向が、気になって仕方がなかったに違いありません。そして実質的影響力という点では、幕府の帰依によって隆盛を誇っていた律宗の良観房や、禅宗の蘭渓道隆などより、遥かに大きかったと思れれるのです。

「逆縁の広宣流布」を宣言された『顕仏未来記』のご文には、このような大聖人の自負が込められていると拝します。

*一人の力――逆縁の影響力

ところで、私たちは物事を成就していくために、とかく徒党を組み仲間を増やしていくことがその近道であると思いがちですが、必ずしもそうではありません。むしろいたずらに員数を増やそうとすれば、そのために当初の志が水増しされ低くなって、結果として烏合の衆となってしまうことは、現実的によくあることなのです。逆に少人数であっても、また多くの人々に反発されても、その志が真実であり信念が本物であれば、世の中を変えていく力を持っていることも、歴史が証明しています。

古今東西の宗教的偉人、それは釈尊もそうですしキリストの場合もそうですが、その殆どは、当時の世の中では受け入れられるどころか反発され、多かれ少なかれ難を蒙っているのです。しかし人々は反発しながらもその中に大いなる力を感じ、結果的に世の中の価値観をガラッと変えるほどの影響力を持ったのでした。

それはイデオロギーや政治の世界でも同じです。明治維新を成し遂げた若い志士たちは、けっして多人数ではありませんでしたし、その多くが暗殺されるなど為政者の反発を受けていたことは周知の事実です。

このように「一人の力」は、場合によっては国家を動かすほどの大いなるエネルギーを秘めているものなのです。そしてこのことは、大聖人が示された「逆縁の広宣流布」の意義を考える上で、極めて重要なことがらであるうと思います。

*私たちがめざすべき道

私たちが住むこの現代社会は間違いなく逆縁世界です。大聖人は我われ門弟たちに、その逆縁世界において、不軽菩薩の折伏によって逆縁の広宣流布を目指すことを遺命されているのです。私たちはこの混迷した世の中にあって、教団としても、あるいは信仰者個人としても、常に日蓮大聖人の正法を堅持し、たとえ身は小さくともその正義を、言葉においても行動においても、しっかりと発信する存在でなくてはなりません。

逆縁の広宣流布の生命線は、まず第一に正法正義がしっかりと堅持されているかどうかにかかっています。そのためには、常に法義研鎖を怠らず、宗開三祖のお心に叶っているかどうかを、僧俗あげて検証していく努力が不可欠です。

そして第二にその正法正義を、不軽菩薩の折伏行によって力強く世の中に宣揚していくことです。正義の主張には逆風はつきものですが、宗開三祖の騏尾に付して、大いなる信念を持って実践していかなければなりません。

私たちは日蓮大聖人の仏法・富士の立義を正しく継承するものとしての誇りを高く持って、「逆縁の広宣流布」をめがし大いに精進して参りましょう。

四条金吾へのご教示

ここまで「不軽菩薩の折伏」「逆縁の広宣流布」が、日蓮大聖人が我われ弟子檀越に示された弘教の方軌であり目標であることを、法義を中心に述べてきました。

ここでは少し方向を変えて、大聖人が当時の弟子檀越に対し、不軽菩薩の利益について、具体的にどのようなご教示をされているかを、四条金吾を取り上げて拝していきたいと思います。

*四条金吾の危機

《四条金吾と主君》

四条中務三郎左衛門尉頼基、通称四条金吾は、父の代から北条家の名門名越氏に仕えた武士です。名越氏は第二代の名越光時の時代に、執権である北条時頼打倒を謀たとして伊豆の江馬に蟄居を命ぜられ、以来江馬(江間)氏を名乗るようになりました。四条金吾は、江馬光時の長子でその跡を継いだ江馬親時に仕えています。

『頼基陳状』によれば、金吾は主君が文永九年(1272)の「二月騒動」によって危機に瀕した際、主君の前で自害を決意したほどの忠臣であり、厚い信任

を得ていたようです。それ故大聖人が龍ノロの首の座から佐渡流罪という過酷な試練を受けたときに、罪人である大聖人に身を挺して仕えたにもかかれらず、主君からは何のおとがめもなかったことが、『大果報御書』等によってうかがうことができます。

《主君による厳しい処分》

ところがそのような清廉にして実直、主君からの深い信任を得ていた四条金吾に対し、多くの同僚がねたみ、彼らは執拗に金吾をおとしめるための讒言を、主君に繰り返したのでした。当初主君はそれらの讒言を取り上げることはありませんでしたが、建治三年(1277)六月九日、当時鎌倉で評判も高く、主君も信頼していたと思われる龍象房という僧侶の説法の座において、金吾が傍若無人な振る舞いをしたとの讒言によって、主君はついに金吾に対し蟄居ならびに所領没収という極めて重い処分を下したのです。

《大聖人のご教示》

さて、四条金吾はそうした状況を細かに身延の大聖人に報告し、その対処についてのご教示を仰ぎました。報告を受けた大聖人は早速、この度の一件は同僚の讒言であって、全く事実無根であることを陳弁した『頼基陳状』をしたためられて金吾に送付し、それを主君に上申するよう指示されています。

大聖人はその後も種々心のこもった指導をされていますが、特に処分の三ヶ月後にしたためられた『崇峻天皇御書』には、不軽菩薩の利益を根幹とした、実にきめ細かい愛情に満ちたご教示を拝することができます。

*『崇峻天皇御書』を拝す

この書状を拝す時、特に私たちが注意しなければならぬことが二つあります。

一つには本状には、法華経への信仰を貫くためには、たとえ主君であれけっして妥協してはならぬという、徹底した非妥協の精神が根底に流れているということです。『四条金吾殿御返事』にも、

一生はゆめの上、明日をご(期)せず・いかなる乞食にはなるとも、法華経にきずをつけ給ふべからず。

と仰せられており、まさにこのご教示は、大聖人の仏法を信仰する者にとっての根本精神といえるでしょう。

二つには、このたびの苦境を乗り切るためのカギは、不軽菩薩の精神にこそあるのだと、ご教示されていることです。すなわち『崇峻天皇御書』の末尾に、

一代の肝心は法華経、法華経の修行の肝心は不軽品にて候なり。不軽菩薩の人を敬ひしはいかなる事ぞ。教主釈尊の出世の本懐は人の振舞ひにて候けるぞ。

と念を押され、これまでの数々の教訓は、煎じ詰めれば不軽菩薩の利益を実践することに尽きるのだと仰せられているごとくです。

さて、ではこの二点をしっかりと頭に入れた上で、大聖人は四条金吾にどのような教訓を示されているのか、具体的に拝していくことにしましょう。

まず第一に、主君や讒言をした同僚等に、恨みの心を持ってはならないとご教示されています。ことに主君に対しては、これまで自分が信仰してこられたのは、主君に養ってもらっていたからであって、その恩を忘れて恨みつらみをいってはならない、と厳命されています。

第二に、短気になってはいけないと仰せです。

殿は一定腹あしき相かをに顕はれたり。いかに大事と思へども、腹あしき者をば天は守らせ給はぬと知らせ給へ。

「腹あしき」とは「短気」という意味です。何事につけ短気であっては、ことは成就しないし、諸天も護りようがないというのです。四条金吾は正義感が強い反

面、かなりの短気者だったようです。

第三に、正しいからこそ謙虚になり、身を律し、人に気を使えと仰せです。

びむ(鬘)をもかかず、ひたたれ(直垂)こはからず、さはやかなる小袖、色ある物なんどもき(着)ずして、且くねう(忍)じて御覧あれ。

大聖人はいざというこの時こそ、服装風体にまで気をつけるよう指示されています。

第四に、何事につけ他人のせいにしてはならない、と忠告されています。

此れ偏にかれが失にはあらず。我がふるまひのあしかりつる故なり。

嫌疑をかけられ仕打ちを受けたことをはかなんで、遁世の思いを持ったり、やけになったりして、結果として良からぬ事態が生じたとしたら、それは誰の責任でもない、あなた自身の身から出たサビと心得よと仰せられるのです。

第五に、この度の一件により、心の財を積む覚悟を持てとご教示されています。

蔵の財よりも身の財すぐれたり。身の財より心の財第一なり。此の御文を御覧あらんよりは心の財をつませ給ふべし。

真に大切な財とは、蔵の財でもなければ身の財でもない。心の財、すなわち大聖人の仏法を無二に信ずることによって得られる、成仏の境界こそが大事なのであって、たとえ財産は失っても、不軽菩薩の利益によって堂々とそれに立ち向かい、心の財を積むことができたとすれば、これ以上の功徳は無いのだと、金吾の覚悟の程を喚起されているのです。

《四条金吾が得たもの》

四条金吾はその後も、大聖人のこうしたご教示をよく守り、翌弘安元年(1278)には見事に主君の信頼を回復し、没収されていた所領を再び与えられたばかり

か、新たな所領を二度にわたって賜ることとなりました。所領に命を懸ける武士にとって、これはどの誉れはありません。

しかし「心の財第一なり」とのお言葉を心腑に染めていた金吾にとって、そのような「蔵の財」は、オマケのようなものであったに違いありません。

金吾がこの度の試練で得た最大の財とは、法華経の行者としての信念を貫き通し、ともすればわき起こる瞋りや慢心と闘いながら、不軽菩薩の利益を実践し通して勝ち得た、揺るぎない自信と誇りだったと思うのです。

《四条金吾に習って》

四条金吾はこの時三十一・二歳の青年武士でした(『日進聖人仰之趣』説)。時代は変われども、私たちと同じ凡夫であることはいうまでもありません。であるならば、私たちも四条金吾にあやかって、少しでもそのように生きる努力をすべきではないでしょうか。

困難にぶち当たったとき、すぐやけになったり、いらいらしたり、自分を制御できなかったりしていないか、そしてまた、すぐ他人のせいにしていないか、「心の

財」が第一であるという覚悟があるか、総じて不軽菩薩の利益を心腑に染めているだろうかと、自分に問うことが肝要です。

また正義を主張する場合にも、相手を見下していないか、覇権主義に陥っていないか、信念と正義のみを非妥協的に堂々と主張しているか、常にみずからに問うことが重要ではないでしょうか。

私たちは不軽菩薩の利益を根幹として、「心の財」を積むことを第一とした、誇り高き人生を送りたいものです。

これまで不軽菩薩の利益について、さまざまな角度から、日蓮大聖人のご教示を中心に述べてきました。

最後に、大聖人の仏法・富士の立義を奉ずる私たち自身が、不軽菩薩の折伏行をどのように実践していくべきか、私なりに問題提起をしたいと思います。

*不軽菩薩の折伏の実践

《忍耐と慈悲の心で》

創価学会の折伏や選挙活動を見ていますと、どう見ても相手のことを思ってしているというよりは、勢力拡大と、そうした活動による自身の功徳獲得のためであって、しかもその活動自体が、掲げた目標達成のために競い合い、一種ゲーム感覚でやっているように感じます。

不軽菩薩の但行礼拝や、それを紹継された大聖人の弘教のあり方は、そのような子供じみたものではなく、もっと大きな慈悲と忍耐に裏打ちされた、真に相手のことを思っての、いわば子を思う親のごとき大人の振る舞いといえるでしょう。有名な「四箇の格言」にしても、単なる排他主義というのではなく、正邪を明確にし、強く訴えることによって順逆共に下種結縁していくという、深い慈悲の心に裏打ちされたものであることを、私たちは再確認していかなければなりません。

《積極的な実践を》

ここで注意しなければならぬことは、不軽菩薩の利益が、ともすれば消極的・非行動的であると思われがちなことです。確かになんでもありのがむしゃらな覇権主義的折伏に較べ、不軽菩薩の折伏行は、派手なパフォーマンスもなければ、目先の成果も問わないだけに、地味な感じがするでしょう。しかしそれが、消極的どころか実に情熱的で信念に満ちあふれたものであることは、大聖人やその弟子檀越のお姿を拝せば明らかです。

大聖人のご遺命に随い、不軽菩薩の折伏行を掲げる私たちは、そうした先達の姿を鏡として、積極的にその実践を心がけていかなければなりません。

さて、では具体的にどのように実践していけばよいのでしょうか。

不軽菩薩の折伏行は、大聖人とその門下がなされたように、高く正義を掲げ、邪義をしっかり峻別して破折していくことが最重要事であることはいうまでもありません。ゆえに近くは宗開三祖の伝灯法門を逸脱する宗門・創価学会・顕正会等に対し、堂々と論陣を張って破折し、遠くは一般日蓮宗やその他の諸宗に対しても、しっかり是々非々を主張していくことが肝要です。そしてそのために、我われは今まで以上に、僧俗一体となって法義研鑽研鑽の歩を進めていく必要があるでしょう。

しかし、ここでは到底その詳細を述べる紙数はありませんので、今はもう少し身近なところで、不軽菩薩の利益の実践についての具体的な提案をしたいと思います。

《お寺を蘇生のオアシスに》

私たちは誰もが、多かれ少なかれ身体的・精神的な悩みを抱えています。忍土といれれるこの娑婆世界に生を受けた以上、それは避けがたい試練なのです。どうかその試練を、しっかりとお題目を唱え、そして不軽菩薩の利益を実践することによって、乗り越えていっていただきたいと思います。

ところで、悩んでいるのは自分ばかりではありません。身の回りには、さまざまな苦難を抱えている人が大勢います。そうした人々に、私たちは大聖人の仏法を奉ずる者として、手を差し伸べていかなければなりません。

勿論これまでも、それぞれがそれぞれの立場・方法で、なされてきたこととは思いますが、ここは一番、是非ともこれまで学んだ不軽菩薩の利益をもって、積極的に手を差し伸べていただきたいのです。

その際最も大切なことは、今抱える苦難を乗り越えていく蘇生の力が、他ならぬ自分自身にあることを、まず力強く訴えることから始めなければなりません。私たちの心身には、仏になる種、すなわち妙法が本然的に具わっています。不軽菩薩の但行礼拝は、まさにそれをすべての衆生に知らしめる行為だったことは、先に学んだとおりです。

そしてその仏の種、すなわち妙法は、大聖人が『法華経題目抄』に、

妙とは蘇生の義なり。蘇生と申すはよみがへる義なり。

と仰せられるように、仏になる種であると同時に、まさに心身ともの蘇生の力でもあろのです。

私たちが苦難からなかなか立ち直れないのは、その蘇生の力が眠ったままで、少しも活勤しないからに他なりません。ではその眠っている蘇生の力を、発芽させ力強く育てるためにはどうすればよいのでしょうか。

それは日蓮大聖人が顕された妙法曼荼羅本尊を絶対的に信受し唱題することに尽

きます。勿論絶対的に信受するということは、他のあらゆる信仰を放棄することを意味します。

このように爾前迹門の謗法を捨て、絶対無二に御本尊を信受し、一心に自身の妙法の力を活性させることを念じて唱題すれば、内なる妙法は、対境の御本尊の妙法の力によって呼び起こされ、境智冥合して蘇生の力が力強く活動を開始するのです。

どうか今現在苦難を抱えて苦しんでいる家族・隣人・友人等に、以上の二点、すなわち蘇生の力が自分自身に具わっていること、そしてその力を呼び覚ますためには、御本尊に絶対帰依して唱題する以外にないことを、不軽菩薩の但行礼拝を思い起こしながら、慈悲の心をもって、力強く訴えていっていただきたいのです。

勿論言葉だけでは手を差し伸べたことにはなりません。具体的な方法として、こういう時こそお寺を大いに活用することを提案します。住職に相談することは大前提ですが、その上でその人と共にお寺に参って、本堂で一緒にお題目を唱え、蘇生のお手伝いをすることも、一つの方法だと思います。お寺が常に妙法の声の絶えない、悩める人にとっての蘇生の道場・オアシスになるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。

そして私はその行為が、ともすればこれまで当然とされてきた、入信させるための手段というような考え方を、いったんご破算にすべきだと思うのですがどうでしょうか。

もちろんそれが縁で入信する人もいるでしょう。また「のどもと過ぎれば」でそれきりになってしまうこともあるかもしれません。しかし大切なことはそうした結果よりも、まずは自分自身がどれだけ本気になって、その人の蘇生のために共に精進したかということであり、そしてその人が、刹那なりとも御本尊に無二の信力を起こし、唱題すること自体にあるのではないかと思うのです。

日有上人は『化儀抄』に、

経を持つ人の事。今日持ちて明日退するとも無二の志にて持つ時はしかるべし。いずれの年いずれの月とも時節を定めて持つことしかるべからず。

と仰せられていますが、大切なのはこの「無二の志」なのです。どうか結果や成果にとらわれず、「順逆共に来たれ」という大きな心で、不軽菩薩の利益を実践していただきたいと思います。

そしてこうした不軽菩薩の折伏行は、化他行であるばかりでなく、同時に自身を成長させる自行でもあることを自覚したいものです。『法華経』の結経である『観普賢経』には、自身のうつろいやすき心を折伏せよと説かれています。

以上私なりに、不軽菩薩の利益の実践について、具体的提案をいたしました。しかしこれはあくまでもそのひな形ともいうべきもので、このような基本形を基に、それぞれがそれぞれの立場で、種々工夫をして実践していただきたいと思います。そしてそうした自分なりの実践例や苦心談を、継命紙などを利用してお互い活発に披澄し啓発し合えば、一層充実した深みのある「不軽菩薩の利益」が展開されていくことでしょう。

最後に、今回の私の意見に対し正信会々内は勿論、会外からも建設的なご意見やご批判をいただけますことをお願いし、擱筆いたします。

蘇生への道――――冬は必ず春となる

第31回正信会法華講全国大会 講演

本日は、第31回正信会法華講全国大会が、日本国内はもとより、海外からも多くの代表の方々がご参集あって、ここ神戸の地で、このように盛大に開催されましたことを、まずもってお祝い申し上げます。私はただいまご紹介いただきました、興風談所に所属しております山上と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

本題に入ります前に、12年前、平成7年(1995)一月十七日の阪神淡路大震災において、お亡くなりになった多くの方々に、心から哀悼の意を哀したいと思います。また今もって精神的ダメージ等と闘いながら、復興蘇生に懸命に精進されている被災者の方々に、深く敬意を表するとともに、今後のさらなるご精進を心から祈念する次第であります。

◇ ◇

さて本日私は、「蘇生への道――冬は必ず春となる」と題しまして、我が大石寺門流が宗開三祖の精神に立ち返り、蘇生復興していくためには、具体的にどのような問題を克服していかなければならないか、そしてそのために、我われ正信会僧俗の精進がいかに大切であるかということを、皆様方とともに考えていきたいと思います。阪神大震災という大いなる苦難を受けながら、懸命にそして力強く復興の道を歩まれているこの神戸の地で、宗門蘇生復興への道を確認し合うことは、誠に意義深いことと思うのであります。

*正信覚醒運動の課題

さて正信覚醒運動が始まって30年、当初この運動は創価学会の数々の謗法を糾弾することを目的としておりました。しかしその後日顕師の法主詐称や創価学会擁護、そして正信会僧俗の擯斥除名処分など紆余曲折を経て、正信覚醒運動は創価学会問題のみならず、宗門の悪しき体質や法義的誤りをも視野に入れた、新たな展開を余儀なくされたのであります。日蓮大聖人は『報恩抄』に「讐へば師子のねぶれるは手をつけざればほへず。迅き流れは櫓をささへざれば波たかからず。盗人はとめざればいからず。火は薪を加へざればさかんならず。謗法はあれどもあらわす人なければ国もをだやかなるににたり」(全集312頁)と仰せでありますが、まさに私たちが試行錯誤を繰り返しながらも、宗開三祖のご照覧を信じ、道理・正義を求める強い気持ちを持って今日まで精進してきたことによって、宗門にたまっていた積年の膿、すなわち血脈問題等の法義的ひずみが、一気に噴

き出してきたのであります。事ここにいたって我が正信覚醒運動は、創価学会問題のみならず、宗門の抜本改革という大きな課題を抱えることとなったのであります。

こうしたことは、もちろん憂うべきことではありますが、翻って冷静に考えれば、このような膿は出るべくして出たのであって、むしろ我が大石寺門流が宗開三祖の精神に立ち返って、富士の立義に基づいた健全な宗門として蘇るための第一歩と考えれば、大いに喜ぶべきであると思うのであります。そこで本日はそのような観点に立って、今日の日蓮正宗が抱える法義的問題点、もちろんそれは創価学会や顕正会も含めてのことでありますが、その中から最も根源的で重要な問題を二つほど取り上げ、内外に問題提起していきたいと思うのであります。

*広宣流布観・折伏観の問題

《今日の風潮》

まず第一に、広宣流布観、折伏観の問題を取り上げたいと思います。近来の日蓮正宗は、戦後創価学会が強烈に推し進めてきた「折伏大行進」に象徴されますように、相手を駆逐し員数獲得を第一義とする、いわば覇権主義的広宣流布観、および折伏観が、疑いもなく日蓮大聖人のご遺命として受け入れられ、蔓延・風靡してきた観があります。創価学会のみならず、顕正会もここ数年来、まるで初期の創価学会を見るようで、手段を選ばず強烈に員数獲得を推し進めていますし、宗門も再来年(平成21年)の立正安国論上呈七百五十年までに、信徒を倍増させることを掲げて躍起になっています。そしてともすれば我われも、正直なところそうした考え方を抜けがたく持っているのではないでしょうか。

ところで、今日までの我われの懸命な運動によって、創価学会の数々の謗法行為や社会的不正の実態が明らかにされてきました。また最近では顕正会が強引な勧誘を展開しており、その暴力的体質が各地で問題になっておりますが、私はこのような不正や暴力的体質の温床が、まさに彼らの行動理念となっている、覇権主義的広宣流布観、折伏観にあることを、まず指摘したいと思うのであります。創価学会が我われの糾弾に対し、全く反省しようとしなかったのも、また顕正会がその暴力的体質を、いくら社会に糾弾されようと改めようとしないのも、煎じ詰めれば、「広宣流布のため」という大義名分があるからであります。換言すれば、彼らは広宣流布という目的達成のためには、それらは必要悪くらいに考えているのであります。もちろんこのような考え方自体、道理・正義を高く掲げる大聖人の教えに反することは、いうまでもおりません。しかしもし、彼らの掲げる覇権主義的広宣流布観・折伏観が、大聖人が我れれ弟子檀越に課せられたご遺命であったとすれば、彼らの行為も、一刀両断に全否定するわけにもいきません。員数増加が至上命令であるとすれば、それを強烈に推し進めれば進めるほど、また大きくなればなるほど、どうしても策を弄するようになるし、結果として謀略や暴力が生ずることは、凡夫の悲しさではありますが、現実問題として必然的ともいえるのではないでしょうか。そういう意味では、これは我われにとってもけっして他人事ではありません。我われがもしこの覇権主義的広宣流布観を肯定するならば、程度の差はあったとしても、やがて同じような道を歩む可能性は大いにあるのであります。

《大聖人が弟子檀越に示された折伏とは》

さてそこで抜本的に考えなければならないことは、そもそもそのような覇権主義的広宣流布観、折伏観が、日蓮大聖人が我われにご遺命されたものなのかどうか、ということであります。結論から申せば、それは断じて否であります。今日の風潮は、大聖人の仰せをしっかりと学ぶことをせず、我が意に任せて勝手に作り上げたものであって、けっして大聖人が我われ弟子檀越に示されたものではありません。それは虚心に大聖人の仰せに耳を傾ければ明白であります。

日蓮大聖人は御書の中で二種類の折伏のあり方を示されております。一つは『守護国家論』等に見られる、国王が正法を持ち、その勢力、すなわち武力をも含んでの実力行使によって、一国を広宣流布させるというものであります。大聖人が『立正安国論』を、時の実質的国主であった北条時頼に上申したのは、そうした国主の勢力による折伏、そして広宣流布を期待してのことでありました。しかし幕府がこれを拒絶したことは皆様ご存じの通りでありまして、そのような状況を踏まえ、大聖人は『観心本尊抄』に次のように仰せになっております。「当に知るべし、此の四菩薩折伏を現ずる時は賢王と成りて愚王を誠責し」(全集254頁)と。すなわち将来、本化上行等の四菩薩が賢明な国王、すなわち賢王として再誕し、法華経を持たぬ愚かな王を勢力をもって懲らしめ、広宣流布は達成されるであろうと仰せになっているのであります。

さてここで、私たちがしっかりと確認しておかなければならぬことは、大聖人はこうした勢力による覇権主義的折伏は、四菩薩再誕の賢王のみが行うべきものであると、はっきりと規定されているという点であります。

それに対し、大聖人はもう一つの全く別な折伏のあり方をも提示されております。すなわち『開目抄』には「邪智謗法の者の多き時は折伏を先とす、常不軽品のごとし」(全集235頁)と仰せられ、国主が法華経を持たぬ邪智謗法の者が多い逆縁世界においては、不軽菩薩の但行礼拝を手本とした折伏を行うべきであると仰せられているのであります。不軽菩薩の折伏とは、『唱法華題目抄』に「末代には善無き者は多く善有る者は少なし。故に悪道に堕せん事疑ひ無し。同じくは法華経を強ひて説き聞かせて毒鼓の縁と成すべきか。然れば法華経を説いて謗縁を結ぶべき時節なる事諍ひ無き者をや」(全集14頁)と仰せのように、員数獲得を第一義とせず、ひたすら相手の仏性に手を合わせる心で妙法を強いて説き聞かせ、信ずる者はもちろん、謗ずる者も、その謗ずることによって逆縁を結び、結果として順逆問わず下種結縁、すなわち人々の心の中に妙法の種を植えていく行為であります。

そして日蓮大聖人は、「日蓮は是れ法華経の行者なり。不軽の跡を紹継するの故に」(『聖人知三世事』全集974頁)と仰せられ、御自ら不軽菩薩の折伏行を実践されるとともに、『諌暁八幡抄』には「末法には一乗の強敵充満すべし、不軽菩薩の利益此れなり。各々我が弟子等はげませ給へ、はげませ給へ」(全集589頁)と仰せられて、我が弟子檀越もまた、一乗の強敵充満のこの逆縁世界において、不軽菩薩の折伏行を実践せよとご教示くださっているのでありまして、私たちは何よりもまず、ここのところをしっかりと確認しなければならないのであります。

では何故に大聖人は、暴力を含む覇権主義的折伏と、それによる一国広布を、四菩薩再誕の賢王のみがなすべきことと限定し、我われ弟子檀越にそれを託されなかったのでしょうか。それは我われ末代の凡夫が、員数獲得を第一義とし、暴力を含む覇権主義的折伏を行えば、かならずそのために愚かな策を弄し、慈悲とは無縁な暴力が横行し、結果として法を下げることになるからに他なりません。

論より証拠、それは今日の創価学会や顕正会の姿が何よりも雄弁に物語っているではありませんか。それ故にこそ大聖人は弟子檀越に対しては、不軽菩薩の利益を厳命されているのであります。それとも創価学会や顕正会は、自分たちは四菩薩再誕の賢王であるとでもいうのでしょうか。かつて池田大作氏は「大聖人は数干人、我われは何百万人の折伏をした」などと、不遜きわまりないことをいっていたくらいですから、そのような主張をしないとも限りません。しかしそれこそ増上慢の極みであります。我われはあくまでも日蓮大聖人の弟子檀越であって、けっして四菩薩再誕の賢王ではないのであります。そのご出現は仏意にお任せする以外にありません。そしてそれまでは、大聖人の仰せのままに、この逆縁世界において、ひたすら不軽菩薩の利益を、実践していくべきなのであります。

《不軽菩薩の利益の実践》

では私たちは、具体的にどのように不軽菩薩の利益を実践していけばよいのでしょうか。そのお手本はいうまでもなく、日蓮大聖人・日興上人・日目上人の御三祖のお姿・御振る舞いであります。

まず第一に大聖人が『諌暁八幡抄』に「只妙法蓮華経の七字五字を日本国の一切衆生の口に入れんとはげむ計りなり。此れ即ち母の赤子の口に乳を入れんとはげむ慈悲なり」(全集585頁)と仰せのように、不軽菩薩の利益はその根底に強い慈悲の心がなければなりません。

第二に、第二祖日興上人が身延難山に示された非妥協のご精神であります。正義を宣揚し、邪義を破折することは、大いなる信念とエネルギーを必要とします。競い起こる非難中傷や、ともするとわき起こる自身の弱い気持ちにけっして妥協することなく、あくまでも正直に正義を主張することが不軽菩薩の利益の生命なのであります。

第三に、不軽菩薩の利益は徹底して非暴力であるということであります。大聖人御在世の僧俗は、暴力を受けこそすれ、暴力によって法を弘めるなどということは、けっしてなされていないのであります。石を投げられても、杖で打たれても、逃げながら但行礼拝をし続けた不軽菩薩の跡を紹継する以上、それは当然のことなのであります。

そして第四に、先の『唱法華題目抄』に仰せのように、員数獲得を第一義とせず、下種結縁を本とするということであります。これは何も員数が増えることを否定するというわけではありません。不軽菩薩の折伏によって、順縁の法華経の行者が増えていくことは、すばらしいことであります。しかし忘れてならないことは、この不軽菩薩の折伏行は、逆縁によって仏縁を結ぶこと、逆縁によって人々の心の中に妙法の種を植え付けることを、絶対的に肯定しているということであります。

私たちはとかく、折伏をしても入信させなければ意味がないと思いがちでありますが、れは今日の風潮に毒された間違った考え方であります。大聖人は堂々と為政者に対し、また諸宗の高僧等に対して、正義の主張をし続けられました。それはついに受け入れられることはありませんでしたが、彼らは反発しながらも、否、反発することによって下種結縁されているのでありまして、立派に第一義の目的は達成されているのであります。また第三祖日目上人は生涯42度の天奏をされたと伝えられています。為政者はその諌暁をことごとく退けました。ではそれはすべて徒労だったのでしょうか。成果主義からすれ

ば、42度の失敗ということになるでしょう。しかしこれもまた、立派に逆縁によって下種結縁されているのでありまして、これこそが宗開三祖以来の我が富士門流の伝灯の折伏観なのであります。

そしてそれは、単に下種結縁という、将来への可能性を植え付ける作業のみにとどまりません。現実的に、社会に大きな影響を与えていくことでもあるのであります。混迷した社会に、たとえ身は小さくとも、凛凛しくそして力強く正義が掲げられているとすれば、それこそが世の中の真の灯であり羅針盤となるのであって、世の中は、たとえそれに反発したとしても、結果として大きな影響を受けて、「朱に交われば赤くなる」ように、知らず正しい道に導かれていくことになるのであります。

大聖人は『顕仏未来記』に「此の人は守護の力を得て本門の本尊、妙法蓮華経の五字を以て閻浮提に広宣流布せしめんか。例せば威音王仏の像法の時、不軽菩薩『我深敬』等の二十四字を以て彼の土に広宣流布し、一国の杖木等の大難を招きしが如し」(全集507頁)と仰せられ、かの不軽菩薩と同じように、大聖人ご自身も忍難弘教により、今現在逆縁によって日本国を救い、逆縁の広宣流布を成就しているのであると宣言されているのであります。

私たちはここに大聖人が示された「逆縁の広宣流布」ということも、深く胸に刻む必要があると思うのであります。

以上四点ほど、宗開三祖のお姿から、不軽菩薩の折伏行のあり方を拝しましたが、まず私たち自身が、この真の富士の伝灯をしっかりと学び理解して、ともすれば心の中に残る覇権主義的広宣流布観・折伏観を払拭していく努力をしていかなければなりません。外から見て五十歩百歩であってはけっしてならないのであります。「順逆ともに来たれ」という富土の伝灯を取り戻し、現在の覇権主義的一大潮流を、我われこそが変えていくのだという強い信念と気概を持って、大いに精進して参りましょう。

*貫主絶対について

《貫主絶対は富士の立義にあらず》

さて次に、現宗門が主張する「貫主絶対」という考え方を取り上げたいと思います。彼らは血脈付法の貫主は絶対であり、それに逆らうことはいかなる理由があろうとも謗法であると主張しています。

しかしこのような「法主本仏」ともいうべき主張が、富士門流の伝灯法義でないことは、上代ご先師方のご教示を拝せば明々白々であります。すなわち御開山日興上人は『日興遺誡置文』において、「時の貫首為りと雖も仏法に相違して己義を構へば、之れを用う可からざる事」と仰せられて、貫主といえども仏法に違背し己義を構える場合があることを前提とし、そのようなことがあった場合、絶対にそれを用いてはならないと明確に遺誡されているのであります。

さらに第六世日時上人が、常日頃お話されていたことを伝える『大石記』という書き物には、「仰せに云く、日興上人の常の御利口に仰せられけりとなん。予が老室して念仏など申さば、相構えて諌むべきなり。其れも叶はずんば捨つべきなり」とありまして、日興上人は常々、絶対なのはあくまでも大聖人の示された法なのであって、自分が絶対なのではない。故に、そんなことはよもや無いとは思うが、もし私が耄碌して念仏を唱えるようなことがあったとしたら、心して諌めなければならない。諌めても諌めてもそれをやめようとしないならば、躊躇なく私を捨てなければならない、と仰せられていたというのであります。

この日興上人のご覚悟・ご教示と、現宗門の主張する貫主絶対と、どちらが富士の立義であるかは一目瞭然、多くの説明を必要としません。

《大正期に起きた事件》

こうした富士の伝灯を無視して、現宗門があくまでも我われを「血脈否定の謗法の徒」といいはるのならば、誠に宗門の恥ずかしい歴史ではありますが、つい80年ほど前に、それこそ日顕師の父親である阿部法運師(後の第60世日開上人)等が、時の貫主であった58世日柱上人を貌座から引きずり下ろした事件を、提示せざるを得ないのであります。すなわち大正14年(1925)11月20日、宗会は日柱上人を信任せずとの「決議」を採択し、同日「辞職勧告書」を日柱上人に突きつけ、翌年2月16日強引に管長選挙を決行したのであります。日柱上人はその選挙に先立ち、1月25日付「宣言」により、自分以外の誰が当選しても、唯授一人の血脈は相承しないと宣言したのですが、選挙の結果は、日柱上人への投票はわずか3票。対立候補であった堀慈琳師(59世日享上人)が当選したのであります。

その後も陰に陽に日柱上人への嫌がらせや懐柔がくり返されたのですが、そのような泥仕合のいきつは、宗内に多くの資料が残されているばかりでなく、一般新聞にも連日報道されており、隠しようもない事実なのであります。現宗門の人たちは、結果的には日柱上人から日亨上人へ血脈は相承されたのであるから、何も問題はないといいはるかもしれません。しかし貫主が絶対であるというのであれば、日柱上人に対し宗会が不信任を突きつけたこと自体、あるいは選挙に持ち込んだこと自体、いわんや日柱上人に投票しなかった、阿部法運師をはじめとする当時の殆んどのしかも、日柱上人更迭の理由は、ほとんど難癖に近い、とても正当な理由といえるものではなかったのであります。このような、つい80年ほど前の出来事を、現宗門はどのように弁明するのでしょうか。是非とも聞かせていただきたいものであります。

《富士の伝灯を胸に》

翻って我われが日顕師を否定したのは、第一に、創価学会の謗法に与同するばかりか、それを糾弾する正信の僧俗に対し、擯斥除名を含む徹底した弾圧を行ったこと、そして第二に、日達上人から相承を受けたことを実証できなかったという、明確な理由があるのであります。

我われは当時、あくまでも正義を第一とし、自分たちの信念を貫いて創価学会の謗法を糾弾し続けるか、はたまた日顕師をはじめとする宗務当局の弾圧に屈して、謗法糾弾をやめるかの岐路に立たされたのでありますが、熟慮の結果、道理・正義・正直を本とする富士の伝灯を深く胸に刻み、宗開三祖のご照覧を信じて、正信覚醒の道を歩み続けることを選択したのであります。この時の我われの主張が正しく、日顕師の創価学会擁護が間違っていたことは、その後日顕師自身が認めるところであって、疑いの余地はありません。とていたことは、その後日顕師自身が認めるところであって、疑いの余地はありません。とするならば、百歩譲ってかりに日顕師が正当な貫主であったとしても、先の『遺誠置文』等に見られる日興上人のご精神からすれば、当然のことながら日顕師は否定されてしかるべきなのであります。すなわち、もしここに日興上人がおわしましたならば、日顕師を厳しく叱りつけ、私たち正信の僧俗に軍配を上げてくださることは、疑いないのであります。我われは宗門側の主張する、何ら法義的根拠のない、また厳正な歴史や道理を無視した貫主本仏論などにいささかも動ずることなく、今後も堂々と正義を主張して行こうではありませんか。

*富土の立義蘇生復興をめざして

《冬は必ず春となる》

以上、現日蓮正宗を取り巻く法義的誤りについて私なりに問題提起をいたしましたが、その混乱ぶりは大変深刻で、宗門の抜本的蘇生への道は、そう簡単ではありません。一日も早い復興蘇生を望みつつも、それはご仏意にお任せするというほかはありません。

日蓮大聖人は『妙一尼御前御消息』(全集1253頁)に、妙一尼の夫が文永八年(1271)の法難の際に、武士の命である所領を没収されても、大聖人の仏法をかたく信じ続けたこと、しかしその後残念なことに、大聖人のご流罪中に亡くなって行かれたことを振り返られて、もし故聖霊が今日まで生きながらえて、私が赦免され、そしてかねて予言していた他国侵逼難が的中したことを目の当たりにしたならば、どんなにか喜んだことであろうと、そのご心境を吐露されています。しかし一転その直後に「これは凡夫の心なり」――それは私の凡夫としての感傷に過ぎないと述べられ、続けて次のように仰せられております。「法華経を信ずる人は冬のごとし。冬は必ず春となる。いまだ昔よりきかずみず冬の秋とかへれる事を。いまだきかず法華経を信ずる人の凡夫となる事を」。すなわち大切なことは、故聖霊が冬は必ず春となることを確信して、正義に殉じた誠の信心そのものなのであり、その一途な信仰によって故聖霊自身が成仏の本懐を遂げたという事実なのだと仰せになっているのであります。

我われも、一日も早い宗門の蘇生を望み、またできうれば自分たちの目の黒い内にと思うのは人情ではありますが、この大聖人のお言葉のごとくならば、大切なことは富士の伝灯復興という一点を見据え、冬が必ず春となることを確信して、今このときを自分たちなりにしっかりと精進することであろうと思うのであります。

《正信会僧俗の使命》

日蓮正宗は今、混迷の極みにあります。もはや小手先の軌道修正などでは、宗門の蘇生は望むべくもありません。ここは宗開三祖のご精神に立ち返り、富士の立義をしっかりと学んで、それを根底としての抜本改革が、是非とも必要なのであります。今そうした崇高な目標を持って精進しうるのは、正信会僧俗以外にありません。我われにはこのような重大な使命があるのであります。そして私は正信会にはその力が充分にあると確信します。僧俗力を合わせて、富士の立義に基づいたマニフェストでも作って、内外に示すくらいの気概を持って、大いに精進してまいりましょう。

日蓮大聖人は我われのその精進を必ずご照覧あって、たとえ途上で物故したとしても、霊山浄土において、よく頑張ったとお褒めの言葉をかけてくださるに違いないのであります。そしていつの日か宗門が蘇生した暁に、その時の僧俗から、富土の立義が汚された暗黒の時代に、その権威権力や数の力に少しも怯むことなく、ひたすら宗開三祖のご照覧を信じ、正法正義を求め続けた正信の僧俗があったからこそと感謝されるならば、これに勝る本望はないと思うのであります。そのための不退の精進を宗開三祖にお誓い申し上げ、本日の私の講演とさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

発刊によせて

今から3・40年ほど前は、いわゆる創価学会の折伏闘争が全盛の時代でした。いやがる新来者をすかし、あるいは脅して寺院に連れ込み入信の儀式に参加させ入会させるのです。そのような行為があちこちで目にし耳にされました。思えば充分に異様というべき情景だったのですが、まさに世は高度経済成長の熱に浮かされ、あらゆるところが沸騰しているかのような様相のせいで、人々はその気に飲み込まれてもいたのでしよう。

そして今、たとえばかっての学生運動の闘士も普通に社会を支えているような時代となり、あらたな問題が提起されています。それは物質経済の豊かさの中での心の貧困とでもいうべきものです。そのような人心の変化と社会の流れをかえりみることなく、創価学会をはじめ現在の宗門や顕正会ではいまだに従来の「折伏」観を自己検証せず、強引な勧誘行動をあらためようともしません。

このような折り、第31回法華講全国大会での山上師の講演を報道することになりました。

それは実に示唆にとんだ内容で、早くから冊子化をのぞむ声が寄せられていたのですが、師には思うところがあり、急ぎ「不軽菩薩の利益」に関する一重立ち入った所論を、紙上で連載を開始することになりました。講演のおよぱないところを是非とも補足したいというのです。それは不軽菩薩の振る舞いこそが、むしろ積極的な折伏であると主張することでした。

以上のような経緯で、紙上掲載と連勤しながら編集をすすめ、皆さんにより身近において活用されるように心がけました。これは師の法義研鑽による信念でもあります。正法正義を求める方々に折伏について、あるいは広宣流布について考察するきっかけとなることを大いに期待するものです。

継命新聞社