第18章 情報技術はどこまで進歩するか

インターネットはきわめて短期間に社会を変容させた。

生み出され処理されるデータの量は指数関数的な割合で増えていくので、経済、社会ともに今後の変化はさらに加速する。

第2次世界大戦の終わりごろ、アメリカ大統領ルーズベルトの科学顧問だったヴァネヴァー・ブッシュは『われわれの考えるごとくに』と題するエッセイをアトランティック・マンスリー誌に寄稿した。そこには人類の知識をすべて保存し、瞬時に呼び出せる”メメックス”という夢の器械が描かれていた。器械を操作する者はキーボード付きモニターの前(当時、一般に使われていた手動タイプライターと図書館用マイクロフィルム・モニターを合体させ、少し想像力を働かせて進化させたもの)に座って情報を呼び出す。するとメメックスは、人間が観念と観念のあいだにパターンを見出すのと同じやりかたで、文書と文書をつなぎ合わせる。それは人間の思考を自動化するよう設計された器械だった。ブッシュが描写した典型的な利用者のメメックス操作手順は、今日のインターネット時代の基準に照らしても、先見性に富んでいる。

男はまず百科事典にざっと目を通し、おもしろいが概略的な記事を見つけて、画面にとどめておく。次に歴史文献の中からまた関連記事を探し出し、先ほどの記事と結びつける……そのうち思考は脇道にそれてテキストを読みあさり……最後は自分なりの分析を加えた手書き文書を挿入する。こうして出会った知的材料の迷路を、好奇心に導かれるままさまよった道筋が記録にとどめられる。

これがほかの誰かの書いたものなら、SFの一場面として切り捨てられただろう。しかし、当時最も優れた科学者のひとりと目されていたブッシュのこの文章は、科学技術の力で情報をどう活用できるか、広い視野に立って考えるよう後進の優秀な人材を触発した。のちにインターネットとワールド・ワイド・ウェブの先駆けとなるものを開発したエンジニアたちは、みな一様にブッシュのこの展望に影響を受けたと言う。未来は厳密にはブッシェの予言どおりにならなかったかもしれない。例えばお堅いこのニューイングランド人は、ウェブ閲覧者が最も頻繁に”好奇心に導かれるままさまよった”先がポルノだと知ったら、髪の毛を逆立てて怒るだろう。それに、情報を生み、処理し、伝達する方法を変えることで予言を実現する力を持つコンピューター革命の到来が、ブッシュの展望からは完全に抜け落ちていた。それでもメメックスは、思考し、発見し、知識を共有する人間の能力を拡張するすべを、みごとに予見したものだった。

今後40年で、情報をやり取りする方法は驚くべき変容を遂げ、ふたつの大きな方向へ進展が見られるだろう。第1に、技術開発はますます加速度がついて、今日のi‐Padのような商品は工学の粋を集めたアイコン的存在から、むしろメメックスのようなものになる。第2に技術の力と遍在性が増して、開発の重点は技術そのものからその使われかたに移行するだろう(例えば初期の印刷機に見られる信じられないような進化が、その後印刷機のもたらした大衆の識字能力向上や改革、民主主義などというものと比べると、重要度において色あせるのと同じだ)。

データ量の加速度的な膨張

世界は絶えず情報であふれていた。このことは心に留めておく価値がある。いつの時代も情報を完全な形で蓄積することがめざされてきた。紀元前3世紀、エジプトのプトレマイオス3世はエジプトに入る旅行者の所持する巻物を全部差し出させ、書写したうえで保管する措置を取って、アレキサンドリア図書館の蔵書の数を増やした(図書館側は抜け目なく、持ち主に巻物の写本を返し、原本を保管した)。2001年の9.11テロのあと、アメリカは政府主導のもとで全情報認知プロジェクトを立ち上げ、電話の通話記録やネットサーフィン履歴、クレジットカードによる講入記録から医療記録まで、あらゆる情報を集めようとしたものの、プライバシー侵害に対する懸念から手法を変えざるを得なかった。作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスは『学問の厳密さについて』と題する愉快な掌編の中で、とある帝国の地図制作技師がこぞって強迫観念に取りつかれ、実物大の地図を作るまでを描いている。巨大な地図は後世の人々には邪魔になるばかりでやがて散逸し、『たまに西の砂漠で、ぼろぼろになった地図の切れはしが獣の巣材に使われたり、物乞いが身にまとっていたりするのが見受けられた』。

それでも以下の3つの要因が、現代をこれまでの時代と大きく隔てる。まずマイクロチップ革命が、情報を生み出し、保存し、処理する能力を高める一方で、それにかかる費用を減らしたこと。第2に、20世紀の世界至るところで起こった桁はずれの経済発展によって、情報に触れる人の数が激増したこと。第3に、ワイヤレスセンサー技術はごく初期の段階にあったにもかかわらず、情報の創り壬が人間から機械や肉体へと移行し、あるいは環境そのものさえ創り手になるうる世界を導いたことだ。

この3つの傾向が合わさると、データ量の増加が加速する。これまで情報不足に泣かされることが多かった人類が、これからは情報過多に頭を痛めるようになるだろう。すでに今日でも、最も苦労するのは情報を手に入れることではなく、適正な情報を見つけることだ。例えば世界でいちばん価値の高い企業のひとつグーグルは、1998年の創業から10年で時価総額が2000億ドルに達した。この価値は、すでに公開されて誰でも手に入れられる情報を、探す手伝いをするという単にそれだけの業務に対して与えられたものだ。とはいえ、あまりに膨大なデータ量だから、主な制約は情報の適正さであり、アクセスのしやすさではない。そこに目をつけたグーグルは検索結果のランク付けを始め、さらに情報を増やす皮肉な結果を招いた。

手始めに、世の中にどれぐらい情報が存在し、それがどの程度の速さで増えているか考えよう。専門家の意見はさまざまだが、それは彼らがおのおの異なるものを数えているからだ。しかし、語る話は同じである。つまり情報は周囲に大量にあり、その数はたいへんな勢いで増えているということだ。例えば、1453年から1503年の50年間に出版された書物の数はおよそ800万冊で、それはその1250年前にコンスタンティノープルが建設されて以来、ヨーロッパで作られた巻物の総数よりも多いと見られる。オックスフォード・インターネット・インスティテュートのヴィクター・メイヤー=シェーンバーガーは(歴史家エリザペス・アイゼンステインのデータを分析して)こう述ぺる。「それは25倍の驚くべき出力増だ」

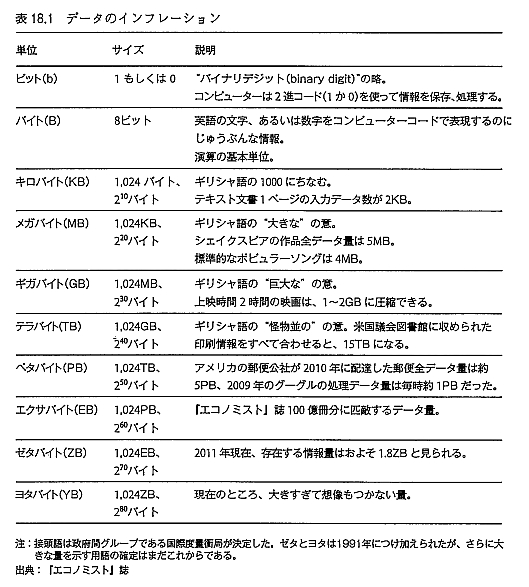

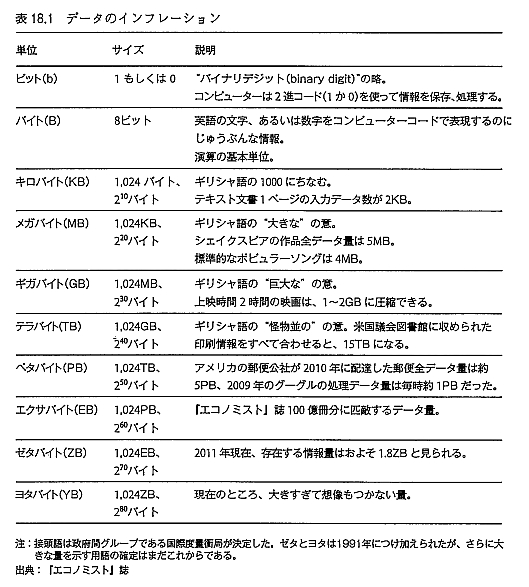

しかし、現代テクノロジーはこの劇的成長すら時代遅れに感じさせる。調査会社のIDCによると、世界の保存情報は、およそ2年ごとに倍になる。その量は、2011年には1.8ゼタパイト(ゼタパイトは1に0が21個続く)あるいは1兆8000億ギガバイトになる(こうしたとんでもない数が、人間的尺度でどれぐらいになるかは表18.1の説明を参照のこと)。

その一方で、今日、情報を生み出し、保存するのにかかる費用は、2005年のおよそ6分の1ですむ。コンピエーター・メモリーギガバイト分の値段は2005年の19ドルから2015年には約29分の1の66セントに下落する。さまざまな理由から、この傾向は、さらに速まらないまでも同じような速いペースで続くだろう。

2020年までの10年以内に、積極的に”管理”する必要のある情報量は、現在の50倍になると思われる。あるいは、メイヤー=シェーンバーガーによる中世情報革命の検証に戻るなら、当時のヨーロッパが知的蓄財をほぼ倍にするのに50年かかったのに対し、今日の社会では10年ほどで50倍になる。しかもプラトンの洞窟のたとえにあるように、保存情報はそこに存在する実体の影にすぎない。IDCの計算によると保存データ一ギガバイトにつき1ペタパイト以上(百万ギガバイトを少し上回る数)の1次データ、例えば電話による通話やテレビジョン信号など、記録されることなく虚空に消えるだけのデータが発生する可能性がある。

南カリフォルニア大学アネンパーグ・センターのマーティン・ヒルパート教授は、保存データの枠を超えて、わたしたちを46時中取り巻くすべての情報に目を向ける。テレビ信号やビデオゲーム、電話の通話やカーナビゲーション・システムと手紙までが含まれる。その計算によれば、2007年までに2.25ゼタパイトのデータが世界にあふれた。しかし、このモデルでは、情報量はほぼ3年4ヵ月ごとに倍増するので、2011年には保存データだけで600エクサパイトを超えてしまう。この情報をすべて書籍に収めると、アメリカ全土が26層の本で覆われることになる。CD‐ROMにして並べると、月まで行って帰ってきて、また半分行くぐらいの長さになる。相対的にその量は、現在生きている人間ひとりひとりに、アレキサンドリア図書館に保存された情報の160倍ずつを分配するのに等しい。

そう概観すれば、たとえこれまでずっとデータの宝箱に恋い焦がれる時代が続いてきたとしても、情報過多がわたしたちの時代のごく本質的な現象であることは納得がいく。もっと古典的で頭に描きやすい説明をするなら、情報の蓄積量は世界経済の成長率の4倍、コンピエーターの演算能力は9倍の速さで増大している。厄介なのは、わたしたちが日に日に情報に溺れつつあること。ありがたいのは、その状況から脱け出す道も示されていることだ。情報過多に対処するためのツールは進歩している。例えば、演算と通信にかかる費用が激減したことで、スパムメールが現代人の生活を特徴づけるあたりまえのできごとになった。が、スパム・フィルターの性能も進化し、受信と同時にそのほとんどを排除できるようになった。技術は与え、技術は奪うのだ。

ムーアの法則

情報時代の基本原理は、コンピューターチップの大企業インテル社のエンジニアだったゴードン・ムーアのふとした発言から、1995年に定義された。ムーアは、チップに組み込まれるトランジスタの数は、1年でおよそ2倍になると述べたのだ。これはのちに18ヵ月ごとに2倍になると改められ、以来(図18.1)が示すように)現実をかなり近似的に反映している。

ムーアの法則として知られるようになったこの仮説は、その後数年に一度は消滅が取りざたされながらも数10年にわたって、シリコンバレーの数少ない信仰箇条のひとつとなっている。仮説は、もともとムーアが述べたことから大きく進化し、今や、トランジスタの数が増えるのと同じ比率でチップの性能が増すばかりでなく、価格が下がってサイズも縮み、スピードは増すと言われている。概してそのとおりになった。ムーアの法則のとおりコンピューターの演算にかかる費用は下がり、性能は10億倍、つまり10の9乗、向上した。ジェームズ・グリックは著書「情報/歴史と理論、洪水」の中で、クラウトに言及し、こう書いている。

情報容量の一切合切がわたしたちの頭上を覆つていて、それはおぼろげにしか見えず、形も定かではない……かつては天国のことを、信仰心の強い人たちがそんなふうに感じていたに違いない。

電話会社の後退

電気通信の世界に目をやると、同じ傾向が現われる。ここ何年ものあいだふたつの変化――データ通信量の中に音声通話が取り込まれ、携帯電話の利用が固定電話の利用を上回る――が進行中だ。こうした傾向は電気通信事業のありかたをそっくり変え、人が情報に触れ、人と交わる方法を変える。あまりに多くの人が革命の中を生きているので、これらの変化がどれほど深遠なものか見落とすことがある。

まずビジネス活動としての電気通信を見てみよう。19世紀に始まった電気通信は、通信網の整備に高額の費用がかかったことと、ほとんどの政府がなんらかの形で国民の通信を管理することを望んだという理由から国有化された(フランスはいまだに伝書鳩の管理を政府が行なっている)。20世紀末までに新たに民営化された電話会社は、通常それぞれの国で最大の企業になった。アメリカのAT&Tと日本のNTTは、収益、市場価値、従業員数で世界最大の企業としての地位を争ったものだ。

驕れる者久しからず。元独占企業の消滅はさまざまな尺度で例証できるが、いちばん興味深いのは、通話を扱う従来からの通信事業者がすべて、存在感を失いつつあるということだ。1990年以降、国際電話の通話量は1年におよそ13パーセント増し、1999年から2001年の好況期にピークを迎えた。ところが、2005年をきっかけに奇妙なことが起こる。通話量の増加が5パーセント以下に急落したのだ。国際電話をかける回数が減ったのだろうか?ありえない話だ。かける回数は増している。しかし、テレジオグラフィー社によるとその通話量は、通信事業者に記録される数字では計測されない。失われた通話量は、ソフトウェアペースの電話サービス、スカイプを利用してかけられたものだ。今日ではインターネット通話は、国際電話総通信量のおよそ4分の1を占める。国際電話の増加量に見るスカイプの成長は、世界の全通信事業者の成長を2対1の比で上回っている。言いかたを換えれば、音声通話でもたらされる新たな増収の機会を、インフラ提供企業ではなくソフトウェアの新興企業が享受しているということだ。この業界はここ10年で大きく変容した。破壊されたと言ってもいいかもしれない。

次に、携帯電話を考える。携帯電話が目新しい身の回り品だったのは、さほど昔のことではない。最近では固定電話のほうが変則事象になろうとしている。2008年には携帯電話へかける通話量が固定電話へかける通話量を超え、2012年までには携帯電話からかける通話量が固定電話からかける通話量を上回る見込みだ。電話が電報に取って代わったように、そのうち携帯電話が固定電話を隅に押しやるだろう。その影響で通信と機動性は永遠にひとつに結びつく。しかも携帯電話には通話以外の機能がいくらでもあるので、みずからの活動を常時支援する(かつ追跡する)デジタル機器を、誰もが手放せなくなる。

ユビキタスーネットワークの開発

この開発が次の段階に入ると、音声通話を押しやってビデオ通話が普及していく。多くの場合、これは大いに道理にかなっている。音声のみに頼るより映像を通じたほうが、より多くの情報、とりわけコンバートされた情緒的コンテンツを伝えられる。信頼を勝ち取るには相手の目を見ることが肝心というのが、ひとつの良識でもある。しかしビデオ通話は、別の多くの局面ではさしたる効力を持たない。だから、テレビが登場したあともラジオの全盛時代が続いたように、たとえビデオチャットの出番が増えても、おそらく音声通話が日常的に使われることに変わりはないだろう。しかし、電気通信の世界ではもっと本質的な進化が起こり、通信装置は個別の機器ではなくなって、携帯電話はわたしたちがふだん必ず身につけるもの(指輪やブレスレット)に組み込まれたり、ことによると、肉体に埋め込まれたりするだろう。荒唐無稽な話のようだが、実際にはそうでもない。

これまで半導体革命と電気通信革命の方向性は別々にとらえられてきたかもしれないが、じつはこのふたつの技術は融合が進んでいる。世界では年間100億個を超えるマイクロプロセッサが生産され、コンピエーターから自動車、コーヒーメーカーからクレジットカードなどあらゆるものに組み込まれている。その大部分が”考える”ことはできても”話す”ことはできない。

特定のタスクは実行できても情報を伝えることは無理なのだ。今後、それが変わるだろう。ムーアの法則を憶えているだろうか。マイクロチップはますます小型化し、性能がよくなって処理速度は速くなり、コストが下がる。そうなるとチップにスペースが増え、機能が付加されて、新しいことができるようになる。

携帯電話とマイクロチップの歴史を振り返ると、個別の部品が担っていた機能がチップそのものの上にまとめられてきた歴史だった。今日の携帯電話が数年前のそれよりはるかに小さいのは、そのおかげでもある。携帯電話のケースをあけて緑色の回路基板を見ると、そこに貼り付けられた名のない何かは、思ったよりはるかに数が少ないことに気づくだろう。あの小さなトランジスタやレジスタ、コンデンサはみんなチップへまとめられた。今日のチップは、演算、装置以上の存在だ。豊富にあるトランジスタを使ってラジオのようにもなる(ただし、ゲルマニウムやアンテナなどの物理的なものが近くになけれぱならない)。

ユビキタス ネットワーク、ユビキタス コンピューティング、エンペッディド インターネット、センサネットワーク、M2M通信――呼び名はさまざまでもこの方面の今後の開発が、2050年までの40年間の人々の暮らしに最大級の変化をもたらすだろう。マサチューセッツエ科大学(MIT)のコンピューター科学者でインーネット開発に携わったデイヴィッド・クラークは、今後10年か15年でネットワーク化する必要ある機器数は1兆を超えると考える。これは、2010年現在でネットワーク化された機器数をおよそ130億とした通信機器会社シスコによる数字とは大違いだ。しかし、概念的には達成可能で、とりわけ、衣料につけるタグから交通管理システムまで、わたしたちの日常生活に忽然と現われたRFID(無線自動識別)タグの存在を考えれば、じゅうぶんに成算はある。基本的なRFIDの製造にかかる費用は一枚わずか1ペニー、最小のものは指紋の溝に隠れるほどて、完全にネットワーク化されるのも時間の問題だ。センサネットワーク研究のパイオニアであるMITのエンジニアたちは、RFIDを”スマート ダスト”と呼んでいた。粉末ほど微小で、安価で、遍在するチップ作りをめざしてきたからだ。マイクロソフト社でデータペース開発のパイオニアだった故ジム・グレイも同様で”1ペニー・パソコン”実現の夢をよく語っていたものだ。

指数関数の未来

わかりにくい専門用語を書き連ねてきたのには深いわけがある。人々が把握している世界の現状および今後の傾向と、実際にこれからどう展開していくかということのあいだには、根本的なところで断絶があるらしいのだ。わたしたちが自然界で何かを行なうとき、経験するのは直線的な線形世界だ。が、わたしたちが創造した技術の世界は、指数関数的速度で発達している。例えば、わたしたちの祖先は狩りをする際、動物が走るのを見てその動物の数秒後の移動先を予測し、槍を投げる。これが線形プロセスだ。現代人は、走行中の車を迫い越すときに同様のことをする。しかし、シリコン革命はそれとはまったくかけ離れた尺度で作動する。進歩は指数関数的な伸びで計測され、現時点――壊れやすい真空管の代用品としてAT&Tがトランジスタを発明しておよそ60年が経った今――までの情報技術の進化は目覚ましく、新たな反復が、ほんの数年前に予想されたよりはるかに多くの変化をもたらすような段階に達している。人々は反復のたびに考えの一新を迫られ、その頻度はこれから高まるばかりだろう。

社会面では経済が刷新されるだろう。高性能の技術と、以前は集めることのできなかった新たなタイプのデータが、新しい市場の形成を可能にする。例えば、今日の経済学者は経費の多くを間接費として扱う。資源を利用してもそれを特定の個人や団体に負担させる方法がないからだ。これを変えるのが、個人の利用実態をあらゆることの基本にするセンサ通信である。技術は可視性と説明責任と測定値をもたらす。例えば、今のところほとんどの道路が、利用実態をもとに運転者に利用料を請求することができない。しかし、ドイツの大型トラックのように、ワイヤレスモジェールを自動車に搭載するとそれが可能になる。数年前から、保険会社は年間ペースだけではなく、運転手が実際にいつどこを走ったかというデータにもとづいて料金を算定する自動車保険を販売し始めた。現在のシステムではまだ、運転者の運転行動か走行距離に要した時間で計測した運転手の安全性をもとに算定されるが、おそらく、いつどこを走ったかで算定される日は近いだろう。

ビジネス界でも変容は起こるだろう。シリコン・ツナミに言及したのはふたりの碩学、コンサルタントのジョン・ヘーゲル三世と、コンピエーター・ネットワークからマウスまでありとあらゆるものを発明し(ながら開発には失敗し)た伝説的な研究施設「ゼロックス社のパロアルト研究所(PARC)元所長ジョン・シーリー・ブラウンだ。ふたりの考えでは、現代の企業は”取引コスト”の認識を変え、知識を獲得して社内で共有するのにかかる費用もそこに含まなければならなくなると言う。新たなことを学び、それをもとに革新を行なうことでビジネスの未来は決定される。だから企業はあらゆる努力をして、従業員が情報に簡単にアクセスし、情報を交換できるようにしなければならない。1世紀前の企業は、上意下達式に経営と情報を管理することを主眼としていたが、今日、そして未来において技術は、集中管理を止めて自主性に任せることを企業に求めているようだ。

経済と社会に新たな秩序をもたらす

おそらく何より大きく変わるのは社会だろう。有志の者の自発的活動に支えられるところが大きいウィキペディアは、そこに描かれている世界には不備が多く見受けられるものの、すでに世界の知識の宝庫となっている。グーテンベルクの活版印刷機が発明されマルティン・ルターのカトリック教会批判文を印刷、宗教改革に火がつくまでおよそ70年かかったのに対し、1969年に初めてインターネットにメッセージが書き込まれてから、2011年に”アラブの春”が、部分的にツイッターやフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーク・サイトに煽られて中東全域に飛び火するまでに要したのは、たった40年だった。

何もかもが非常に新しい。それでも、新しい技術の採用率は前世紀のあいだ伸びつづけてきた。ウェブの成長率をそれ以前の技術の成長率と比較しよう。計測する方法のひとつとして人工知能の父レイ・カーツワイルが提唱するのは、さまざまな技術が大衆化するのに要する時間を調べる方法だ。大衆化とはこの場合、典型的な主要市場であるアメリカの人口の4分の1に普及することと定義された(図18.2参照)。

この計測法によると、電話は1876年に導入されて大衆化するまでに35年かかった。ラジオ、テレビと進むにつれて、要する時間は短くなる。が、シリコンチップが行き渡ったとたん、新技術の採用は劇的に速くなり、1991年のウェブの誕生からアメリカの人口の4分の1に普及するまでは、わずか7年を要しただけだった。

カーツワイルはさらに数歩先を見つめている。そう遠くない未来(ある試算によると2045年)に、コンピューターが人類の知性を超えるとき――カーツワイルはこれを”技術的特異点、と呼ぶ――が来ると予見しているのだ。多くの人はこの考えを絵空事と退ける。確かにコンピューターがしきりにクラッシェし、携帯電がいきなり切れてしまう現状を思うと、先端技術の粋である電脳機器がいつか実際、広告どおりに作動する未来など頭に描きにくい。それでも今後数10年間、コンピューターの演算能力が指数関数的に伸びるなら、きっと何か特別なことが起こるはずだ。

恐ろしいのはさまざまな機械が、映画『2001年字宙の旅』に出てきた背筋も凍るHALのように暴走しはじめることだ。しかし、コンピエーターはすでに制御不能だという議論も成り立つ。2010年には”高頻度取引”のせいで、ニューヨーク証券取引所で売買された株式の3分の2がコンピエーター・アルゴリズムを介して取引された。法や制度は暗黙のうちに、人間的な動機(合理的なものであるか否かを問わず)を考慮に入れて、行動を規制するよう作られている。しかし、ソフトウェア・プログラムの規制となると、どこから手をつければいいのだろう?

結局わたしたちには、すべての情報や新生技術が今後どう使われていくか予測することはできない。だがそれらが、いずれ起こる技術革命の土台として存在するだろうということはわかる。電球に明かりを灯すために推し進められてきた電化が、最終的にはパソコンを含むあらゆる種類の機器に電力を供給するようになったのと同様、センサネットワークや人工知能、データの大洪水もさまざまに利用されて、それらを創造した者の理解も及ばないことができるようになるだろう。

そういう傾向が何かを指し示しているとすると、わたしたちは未来に対し、大いに謙虚になるべきだということだ。技術は、めったに人間の思い描いたとおりに進化しない。1890年代、グリェルモ・マルコーニは無線電信を発明したものの、ラジオ放送は想像もできなかった。その10年前、ハインリヒ・ヘルツが「わたしが発見した無線通信波に今後、実用化の道が見つかるとは思えない」と断言した話は有名だ。1947年のペル研究所の研究員たちはトランジスタを、ラジオの真空管の効率のいい代替品としかとらえておらず、コンピューターの部品としての使い道があるとは夢にも思わなかった。ヴァネヴァー・ブッシュのメメックスでさえ、いくぶん滑稽だ。なにしろ(磁気テープではなく)レコードを使った音声の伝達を予見しながら、デジタル化は考えつきもしなかったのだから。

情報に関して人類が打ち立てた武勲に有頂天になる前に、人類の情報処理および記憶技術は、自然そのものとは比べものにならないほどお粗末だということは憶えておかなければならない。ひとりの人間の、およそ60兆の細胞の中に存在するDNAには、現存するすべての電脳機器に保存された情報にほぼ匹敵する量の情報が蓄えられている。「母なる自然に比べると、人類は身分の卑しい徒弟にすぎない――自然はまだはるか先にいる」。南カリフォルニア大学のマーティン・ヒルパートはそう強調する。2010年、世界じゅうのコンピエーターをつなぎ、処理可能な命令数で演算能力を計測すると、人間の脳がおよそ5分間に発生させる神経インパルスの最大数ほどにしかならないことがわかった。「数ある情報処理マシンの中でも人間の脳ほど優秀なものはない」ヒルパートは言う。わたしたち人類にはありがたいニュースだ。すぐに何かに取って代わられるおそれはなさそうだから。

第18章のまとめ

今後の開発は、ハード的なスペックそのものよりも、人間の思考、発見、知識の共有を拡大するものに重点が置かれていく。

技術そのものよりも、その使われ方に開発の重点は移っていく。

記憶媒体に記憶できる容量が、指数関数的に大きくなっている今、情報過多がわたしたちの時代のごく本質的な現象である。情報の蓄積量は世界経済の成長率の4倍、コンピエーターの演算能力は9倍の速さで増大している。

電話会社を通じた国際電話の通話量は、1990年以降年間13パーセントの伸びで成長していたが、2005年を境にネット上で通話のやりとりができるスカイプの登場で減少に転じた。1980年代に民営化された電話会社が各国の通信市場を独占していたが、技術革新によってその地位はより相対化されていく。

マイクロチップの小型化と高性能化は、あらゆるものをネットワークコンピエーター化するユビキタス ネットワークを推し進める。

ウェブ技術の革新によって以前は集めることのできなかったデータが集められるようになり、社会、経済ともに変容する。たとえば、すべての自動車がどの道路をどのように何時間かけて通ってきたかを捕捉できるソフトが完成すれば、保険算定、経費精算などに応用ができる。

企業は上意下達型から、ウェブを使った知識共有型の組織に変わっていく。

アメリカの人口の4分の1に普及することを「大衆化」と定義すればいそれにかかる時間はどんどん短くなっている。電話は1876年に導入されて大衆化するまでに35年かかった。1991年のウェブの誕生からアメリカの人口の4分の1に普及するまでは、わずか7年を要しただけだった。

とはいえ、コンピエーターの情報量、情報処理力はまだ、生体の足元にも及ばない。2010年の時点の世界じゅうのコンピューターをつなぎ、処理可能な命令数で演算能力を計測すると、人間の脳がおよそ5分間に発生させる神経インパルスの最大数ほどにしかならない。