第17章 苦難を越え宇宙に進路を

栄光の有人飛行競争の時代は終わりを告げた。米国は月への飛行をとりやめ、周回軌道上をまわる人工衛星に様々な用途を見いだす時代になった。

中国が独自宇宙国家として台頭。

宇宙探索と聞けば未来のハイテクノロジーを連想する。ニュース記者御用達のこの言葉はわたしたちの心にさまざまな感情を掻き立てるが、よき時代を懐古するノスタルジアは普通、その中に含まれない。しかし、節目になる日や記念碑的な出来事が続いた2011年――ソビエトの宇宙飛行士ユーリ・ガガーリンが人類初の宇宙飛行に成功して50年目、アメリカのジョン・F・ケネディがアポロ月ロケット打ち上げ計画を発表して同じく半世紀、NASAの古ぼけたスペースシャトルが最後のフライトを終えた年――を振り返ると、大いなる闇の彼方へ道を切り開いた闘志満々の冷戦の勇士や、鋭い目をしたミサイルマンたちの栄光の日々が思い出される。

そのころ、宇宙時代は夜明けを迎え、人類は未踏のフロンティアを今にも征服すると思われていた。ロケット技師は地球周回軌道に宇宙ステーションを打ち上げ、そこでこれまで夢のまた夢だった科学研究を行なうと発表した。宇宙に工場を打ち上げ、そこて無重力でしか生産できない新種の材料を作って製造業に革命をもたらすはずだったし、すぐに恒久基地建設に進む予定の月面着陸ミッションは、もっと野心的な金星と火星への有人探査飛行の単なる予行演習になるはずだった。

周囲を暗澹たる気分にさせる予言もあった。冷戦両陣営の指導者は宇宙の戦略的可能性、特に地球周回軌道上に核兵器をずらりと配備するという考えに夢中になった。多くの論客から”スターウォーズ”と擲楡された戦略防衛構想は、射程距離に入ったミサイルの弾頭をレーザー衛星で破壊し、アメリカを核の攻撃から守るという企てだった。

もちろん、そういう予言のほとんどが実現しなかった。ロケット科学は未来のユートピアをもたらさなかったし、2,30年前に描かれたきらびやかな未来図に比べると、現実世界は平凡に見えるものだ。それでもノスタルジアに耽る者は過去の良さを誇張する。宇宙時代は到来した――いちばん声の大きな予言者が予言したようにはならなかっただけだ。地球をにらみ下ろす人工衛星群の商業的価値は、2009年には1609億ドルにのぼり、先進国世界のほとんどが経済的難局を迎えたにもかかわらず前年比11パーセント増の成長を達成した。関連産業には、さらに高い成長率のものもある。ある報告書によると、ナビゲーションサービス――元をたどればそのほとんどが、アメリカの全地球位置発見システム(GPS)にたどり着くーは市場成長率が20パーセントで、その価値は2013年には750億ドルになるだろう。

通信衛星は地球上すべての地域の電話による通話やテレビ放送、インターネット通信を中継する。軍隊、特にアメリカ軍は宇宙を”第四の戦場”と見なしているが、そこでの関心の的は地球周回軌進上の爆撃機を使って敵を焼き尽くすことから、偵察、機密情報の収集、ナビゲーションへと移行した。ほかの人工衛星はもっと平和的に地球を監視する。天候パターンや気候変動から土壌肥沃度、森林破壊率まで、あらゆるデータを記録するのだ。人工衛星からの映像が好きなだけ手に入るので、住宅の購入を検討している者は自宅のソファに座ったまま候補地一帯を散策てきるし、原油トレーダーはサウジアラビアの油田てこっそり行なわれていることを監視できる。科学調査宇宙機、例えば最も有名なNASAのハッブル宇宙望遠鏡は、宇宙の基本的性質について多くの発見をもたらし、地球周回軌道に工場を打ち上げる計画は実現に程進いものの、その一方で国際宇宙ステーション(lSS)――じつは途方もない金食い虫――はここ10年以上、途切れることなく地球からの客人を迎えている。

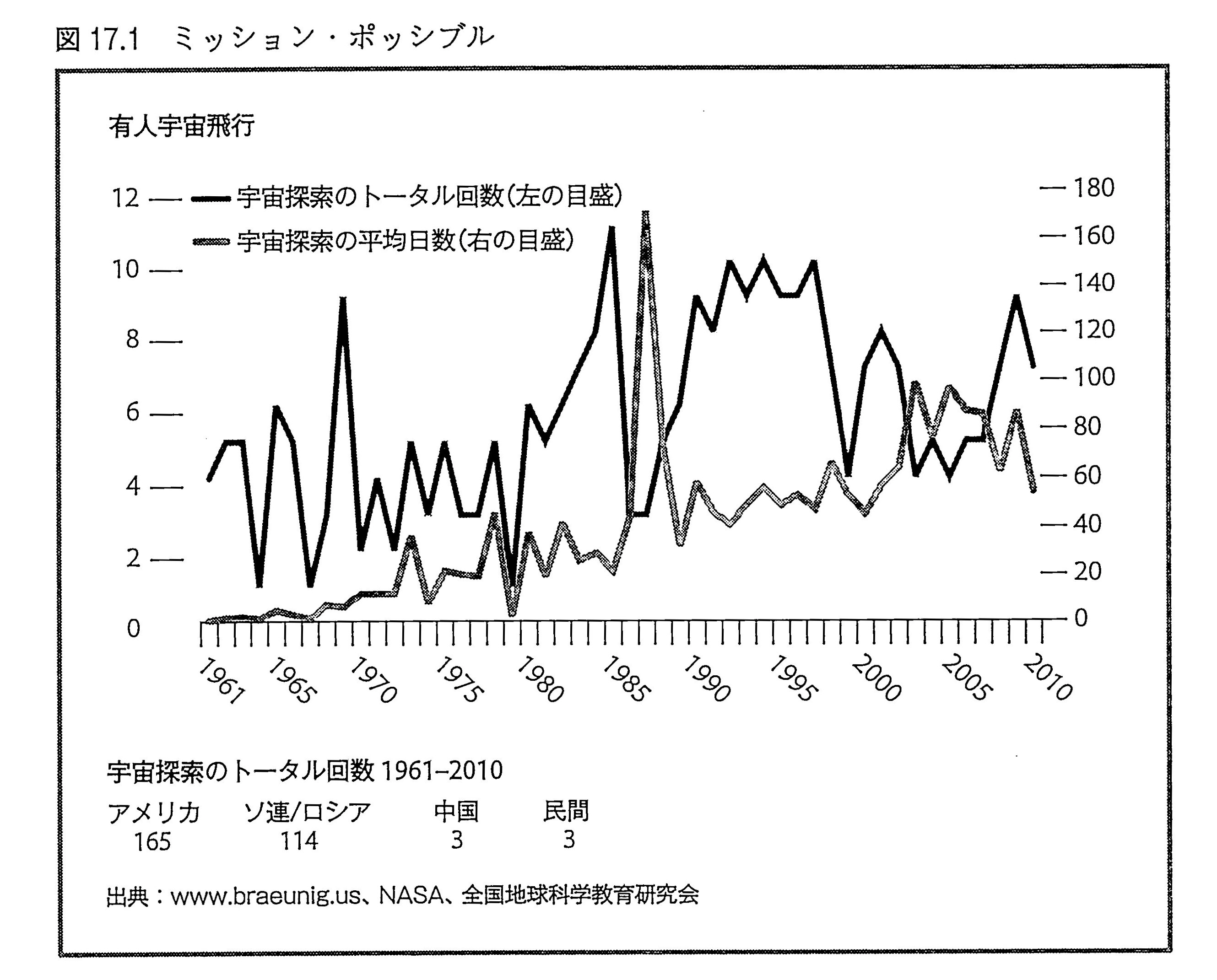

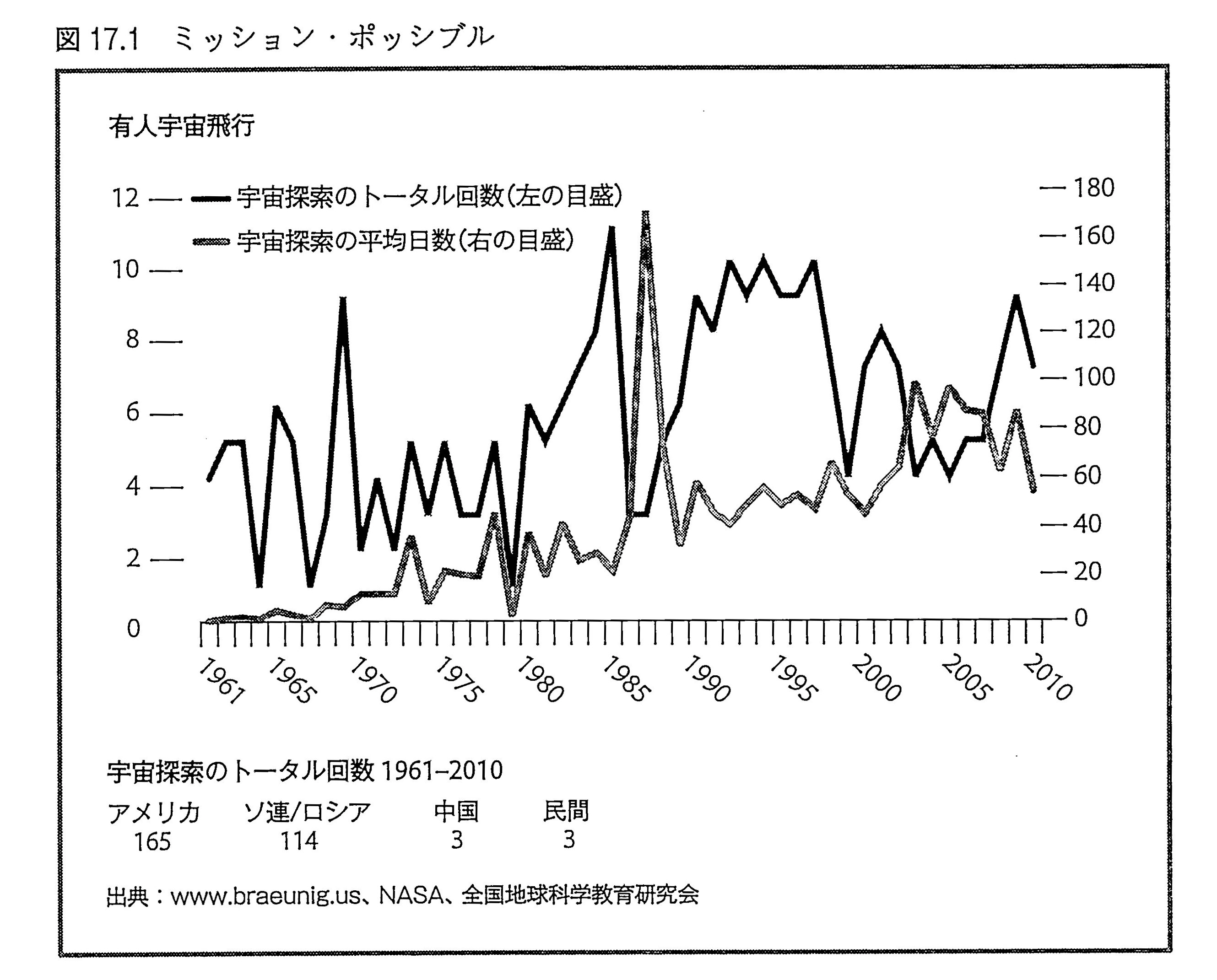

人類が1969年に初めて月面に降り立ってから半世紀経っても、宇宙探索とりわけ有人探索への取り組みは、いまだソビエトとアメリカの宇宙計画が生んだ輝かしい功績を越えることができない(図17.1参照)。しかし、宇宙開発競争は時代の産物だった。冷戦が生んだ猜疑心の産物てあり、弾道ミサイルという軍事技術の発達の産物であり、政治および経済面て競合するこ国間の命をかけた戦いの産物だった。今日これに匹敵するものはない。それは有人宇宙探索ウォッチャーには大問題だ。イデオロギー上の敵対者との競合がなくなれば、この先何10年も、数々のリスクと莫大な費用をかけて人類を他の惑星に送り出す動機が失われる。しかし、もっと身近なところには事業機会がいくつもあって、だから当面、地球を取り巻く周回軌道は、地上の人間に新たなサービスを提供する新たな人工衛星でにぎわい続けることだろう。

天文学者にとって宇宙は夢の舞台でもある。大気の干渉を受けないので、距離にして数10億光年の彼方、時間にして数10億年の昔を天体望遠鏡で観測し、データを集めて、さまざまな科学理論を検証することができる。それに、宇宙にはあれほど多くの惑星がある――今はそのうえ、惑星を直接発見する技術もある――のだから、少なくともひとつぐらいは、生命を育む星が見つかるに違いない。

再燃する宇宙開発競争

勇敢な宇宙飛行士たちが別世界に足跡を残すべくロケットで飛び立つ、という冒険物語のような宇宙探索を提唱する者はいつの時代も楽観的だ。ある部分で、過去へのノスタルジアは、中国と、おそらくインドも加えた21世紀の新たな宇宙競争に対する期待感に彩られている。バラク・オバマ大統領は2011年の一般教書演説で、この2カ国の台頭を現代アメリカの”スプートニク・モーメント”と表現し、1957年にソ連が世界で初めて人工衛星を打ち上げた瞬間を引き合いに出した。冷戦の疑心暗鬼が最高潮に達したところで登場したスプートニクは、共産陣営に後れを取ることを恐れていたアメリカの目には、災厄のしるしと映ったのだった。

見ようによっては、今日と1960年代は似ていなくもない。中国とインドは急速に発展する新興国であり、少なくともうわべは自信に満ちあふれている。アメリカは不安定て、最近の一連の出来事と停滞する経済に打ちのめされた状況だ。実際、スペースシャトルが2011年に引退すると、アメリカは1981年以来初めて、宇宙に飛行士を送り込むことができなくなった。宇宙開発競争の勝者も今や、ISSへの飛行士の往復にロシアの宇宙船ソユーズの席を賃借せざるをえないまてに落ちぶれた。アメリカの潜在的な競争相手の中で突出しているのが中国で、2003年には国産のロケットに人を乗せ、地球周回軌道へ人間を運んだ世界で3番目の国(それまて大気圏外に飛んだ他国のおおぜいの飛行士たちは、アメリカかロシアの宇宙船に乗せてもらっていた)となって、中国空軍中佐(当時)で宇宙飛行士の楊利偉は、軌道上て21時間過ごしたのち中国の内モンゴル自治区にある草原地帯に帰還した。

その後、ロケットは2度打ち上げられ、合計5名の中国人宇宙飛行士が地球周回軌道上に運ばれた。しかし中国には、はるかに大きな野望がある。人工衛星を立て続けに打ち上げて、”長征”ロケットを営利事業に利用するだけでなく、自前の宇宙ステーションを持つという計画だ。2011年11月には、実験用宇宙ステーションの部材ふたつのドッキングを無事成功させた。月面ての無人試料採取は、2017年に月の土壌を集めて地球に持ち帰ることを目標に行なわれる予定だ。有人ロケットの月面着陸は、2025年をめどに実現がめざされている(表17.1参照)。

中国の武勲を強調しすぎてはならない。能力的に、まだロシアには後れを取っている。それに、たとえシャトルを飛ばさなくても、アメリカが他のどの国よりも有人宇宙飛行に大金を投じているという状況は、少なくとも当面変わらないだろう。中国人宇宙飛行士を月面に着陸させることは、中国が超大国の仲間入りを果たした紛れもない証拠になるし、組織力と技術的な競争力の到達点として称賛されるべきところだが、想像力を刺激するという点で、1960年代アメリカのアポロ計画と並び称されるものではない。アポロ計画は世界じゅうの人を熱狂させ、その名残りは今も大衆が宇宙旅行に抱くイメージとして生きている。中国の有人月面着陸が予定どおりに実現したと仮定しても(大胆な仮定だ)、それはアメリカが競争の場を去って半世紀以上経ってのことだ。マスコミ報道は過熱し、もったいぶった演説が行なわれるだろうが、アメリカは有人月面着陸を果たした世界最初の国として、今後も歴史書に名をとどめることになる。

火星への有人飛行

アメリカが2010年に月面往復飛行の中止を決断した裏には、月面への回帰は過去の偉業の焼き直しにすぎないという感覚があった。同じ感覚が中国の計画を頓挫させるほうへ働くかもしれない。真の意味て歴史に足跡を残すなら、もっと遠くに狙いを定める必要がある。NASAは現在、火星と木星のあいだに散在する小惑星に宇宙飛行士を送り込む計画を温めている。しかし、科学者なら関心をそそられるだろうが、空を巡る小さな岩の塊にロケットを着陸させたところで、大向こうからの喝采は得られない。大衆を感動させるには、有人宇宙飛行の黄金郷である火星をめざすべきだ。そういう計画は何10年も前から存在している。月面着陸の快挙のあと、NASAの多くの科学者が、次なるステップは当然、火星への有人宇宙飛行だと考えた。

それは最終的に、今世紀の中ごろには実現するだろうか? 火星へ行く宇宙飛行士は、宇宙船内て6ヵ月を過ごさなくてはならない(月への旅なら3日)。道中では宇宙放射線も浴びるだろうし、大陽フレア(大陽表面て起こる予測不能なエネルギーの爆発)にあぶられる危険性もある。火星に着いたち着いたて、地球からあまりに遠くて、地球の管制室にメッセージを送つても、届くまでに数分、返事が返ってくるまでに数分かかる。つまりそれは、一挙手一投足を地球の専門家にあらゆる角度から監視してもらえる月面歩行者より、火星の宇宙飛行士のほうがずっと、自助努力を求められる場面が多いことを意味している。

しかし、有人宇宙飛行はこれまで、はっきりした計量可能な部分が少なく、費用便益分析になじまないとされてきた。ニクソン政権がアポロ16号、17号宇宙飛行計画からの撤退を検討していたとき、大統領顧間のひとりキャスパー・ワインバーガーは次のように意見した。アポロ計画を中止することは「残念ながらわが国の内外で優勢になってきた見かた、つまりアメリカの全盛期は終わり、これから内向きの時代が始まって、われわれはやがて超大国の地位をみずから放棄することになるという確信を、いくつかの点て認めることになる」。月面着陸が世界におけるアメリカの地位を向上させ、自負心を高めたことは否定のしようがない。そういう冒険がもたらす心理的な恩恵を疑うなら、中国がアメリカを出し抜いて、先に火星着陸を果たした場合の、翌日の新聞の見出しを想像してみるといい。

もちろん、宇宙開発競争は平和的なものばかりとは限らない。宇宙は軍隊にはとても有用だ。人工衛星を利用して敵を監視し、自軍部隊間の連絡を行ない、アメリカのGPSのようなシステムを通して爆弾や兵士を精確に攻撃目標へ導くことまでできる。競争は今も多方面にわたって繰り広げられている。ロシア版GPSは構築中(すでに運用可能)て、ヨーロッパ連合も中国も同様のものを計画してる。2007年には中国が古い気象衛星をミサイルで破壊し、今では他国の衛星を周回軌道から排除する技術力を持つことを、割と露骨な形でアメリカに示した。それに危機感を覚えたロシアが、何かにつけて同様の能力を持つことを見せつけるようになり、数力月後にはアメリカが、自国の古い衛星を撃ち落とした。アメリカ政府は、そのままでは地上に落下の恐れがあった人工衛星を、あくまでも安全予防策として排除したと発表したが、それを鵜呑みにした者はほとんどいない。

スパイ衛星の進化(レーダーに映らない”ステルス”衛星の存在がすてに噂されている)に伴って、この類の競争は今後も続くだろう。長期的には、もっと劇的な展開もありうる。アメリカは現在、スペースシャトルを小型無人化した軍用宇宙飛行機を試験的に飛ばしている。利用目的は明かされていないが、臨機偵察(軌道上の偵察衛星と違って、飛行コースが予測されにくい)から、空軍の永年の夢である軌道からの爆弾投下まで、理論的にはさまざまに応用可能だ。将官たちが目を輝かせて語るのは、貫通型タングステンロットを周回軌進から攻撃目標にばらまく作戦だ。ロットが目標に達する際のスピードは現在最速の砲弾を上回り、時速数千マイルに達する。将来的には、特に、既存の大国と新興勢力の友好関係にきしみが生じた場合には、競争がさらに激化する可能性もある。しかし、少なくともこれから10年ほど、宇宙の未来が現在の延長線から大きくずれることはないだろう。過去50年間そうだったように、競争の主眼は情報の収集とその活用にある。

星から金を?

もうひとつ1960年代からの展望として、宇宙には無尽蔵のビジネス・チャンスが眠っているというものがあった。これもまた、振り返ってみると過大な期待だった。周回軌道上の無重力工場でものを製造する夢は消え失せ、太陽子不ルギーを周回軌道上の衛星で集約、照射する技術は、進隔地の軍事基地や研究施設へのエネルギー供給にいくつか応用の道があるかもしれないが、単純に言って金がかかりすぎる。そして、現代には現代なりの夢がある。小さいが声高なある団体(中国の月面計画主任科学者が名を連ねている)は、核融合発電のエネルギー源として有望なヘリウム3(宇宙線の照射によって生成され、地上では手に入れることのできない物質)の月面採取に向け、必要なインフラの整備を訴えた。50年の試行錯誤を経てもなお、人類は核融合反応炉の建造法に行き着かないというのに、月面ヘリウム採取計画への熱狂は冷めることがない。

しかし、宇宙に金儲けの機会が存在することは確かだ。ガガーリンとアラン・シェパードが先端改良型大陸弾道弾ミサイルに乗って宇宙に飛び立った1960年代、ロケットエ学は心躍る新技術だった。今日ではロケットは年に数10回打ち上げられ、打ち上げるロケットのモデルも10指に余る。NASAのような政府機関は、技術的な作業となると常に請負業者にまる投げしてきたので、知識は今や民間の手中にある。ロケット打ち上げ関連業界にはすでに競争市場が存在するが、参入しているのは(中国が立て続けに長征ロケットを飛ばして、しきりに存在をアピールしているものの)ヨーロッパの合弁企業〈アリアンスベース〉やロシアとアメリカのジョイントベンチャー〈ロケット打ち上げ国際サービス〉など大手数社のみ。世界じゅうの電話による通話やインターネット通信、テレビ放送などを中継する人工衛星事業は、巨大で成熟した一大産業だ。アメリカ政府は、貨物の国際輸送ビジネスから一般ドライバーの休日の進出まて、あらゆるものを大きく変えた衛星のGPSシステムを管理することでこの産業に密接に関わっている。

アメリカ政府は顧客としての存在感も高めようとしている。2010年に発表された新宇宙戦略の中て、オバマ大統領は宇宙探査における民間企業の役割を拡大する構想を示した。つまり、民間企業に国際宇宙ステーション(ISS) への物資補給任務を任せてNASAを負担から解放し、さらに数年のうちに宇宙飛行士のISSへの送迎も任せたい――しかもNASAによる標準的な飛行よりはるかに安い費用で――と言うのだ。民間企業数社がNASAから資金を受けて宇宙船の開発にあたったが、その中で新聞の見出しを最もにぎわせたのがインターネット起業家イーロン・マスクが経営するカリフォルニア拠点のスペースX社だ。この会社は2010年十2月にドラゴンカプセルを球周回軌道に打ち上げ、無事に回収した。ISSへの物資運搬も(ライバルのオービタル・サイエンス社とともに)間もなく成功するだろう。

次に、ほんとうの意味で政府の力を借りない、真に民間による宇宙飛行の開発が進むのは観光事業だろう。この道を切り開いたのはロシアだ。ロシアの宇宙船ソユーズはこれまでに数名を、地球周回軌道へ、そしてISSへ運んだ。費用は1飛行につき3000万ドル台と思われる。英国人の大実業家リチャード・ブランソンが経営する、社名も壮大なヴァージン・ギャラクティッタ社は、空中発射式ロケット船を使つた弾道弾丸ツアー、つまりアラン・シエパードをアメリカ人初の宇宙飛行者にした地球の準軌進への短時間飛行旅行を、顧客に提供しようとしている。2,3年をめどに実現をめざしているが、値段はひとりおよそ20万ドルと、まだ一般人には手が出にくい。ロケットの設計を大きく見直し、大量生産とスケールメリットによって値段を下げられるなら、今後2,30年のあいだに宇宙旅行は、少なくとも富裕層にとっては”手軽な娯楽”の範躊に入り、大気圏外への旅が21世紀版の超高級スキーリゾート地への旅に相当するものとなるだろう。

妙な話だが、宇宙飛行業界に籍を置く者すべてが、金儲けしか眼中にない、正真正銘、筋金入りのビジネスマンとは限らない。スペースX社のイーロン・マスクは宇宙飛行業に参入した理由を、いずれ人類は生き残りを賭けて地球以外に新天地を求めなければならなくなるからだ、と打ち明ける。安価で信頼できる宇宙旅行を実現し、火星への有人宇宙飛行――と、最終的には他の惑星の植民地化――を可能にする力は、民間セクターにしかないと考えている。

星から知識を

有人宇宙飛行を危険な金食い虫と見る者はいつも、宇宙関連機関の予算を別の科学的事業に割り振ることを望んてきた。何千年も夜空を観察してきた人類だが、現代天文学がたどり着いた最も峻厳な知見のひとつは、われわれの目が節穴であるという事実を明らかにしたことだ。とりわけ、望遠鏡を通して見ることのできる物質とエネルギーては、宇宙の成分のわずか5パーセントほどしか説明てきないという。残りの”失われた素材”は暗黒物質および暗黒エネルギーと称されてきた。

まず宇宙の成分の五分の一を占めると考えられる暗黒物質を例に挙げる。地球から視認可能な物質の引力だけでは、銀河や銀河集団などの大規模構造体の動きを説明しきれない。そこで科学者たちは理論的なつじつまを合わせるために、謎の物質が大量に虚空に隠れていると仮定した(海王星も同様の仮定のもとて発見された。天王星の軌進のずれが天文学者に、別の惑星の存在をほのめかしたのだ)。

この素材を、科学者はふたつのカテゴリーに分ける。ひとつは単なる宇宙の岩屑で、てき損ないの恒星や太陽を持たない惑星、さまよえる小惑星など、暗すぎて地球から観測てきないもの。もうひとつは、暗黒物質のほとんどを占めると見られる影のような新しいタイプの粒子で、普通の物質とはほととど相互作用を持たず(そこて、弱く相互作用する有質量粒子の頭文字を取ってWIMPと名づけられた)、したがって直接には探知しにくい物質だ。物理学者の中にはもっと刺激的な可能性をほのめかす者もいる。失われた物質などというものはそもそも存在せず、科学史上最も優れた論証性を持つ理論のひとつであるアインシュタインの相対性理論も間違っていて、銀河間の距離ともなると引力は地上の物体に働くのとは異なる奇妙な働きかたをするというのだ。謎を解明すべく地上でも宇宙でもさまざまな実験が行なわれているが、少なくともこれまでのところ暗黒物質の本質はつかめていない。いずれそれを解き明かした者には、ほぼ確実にノーベル賞が与えられ、苦労は報いられるだろう。

残りを占める暗黒子不ルギーはさらに謎めいている。1999年、超新星――寿命を終えて爆発を起こした星――の観測データから、宇宙の膨張が加速していることが示された。驚くべき結果だった。宇宙の膨張は引力によって、やがて速度が落ちていくはずなのだ。逆にスピードが速くなっているということは、宇宙に存在するあらゆるものを引き寄せようとする引力を合わせたより大きな力がそこに働いていることを意味する。

宇宙定数をよみがえらせるなら、この現象に説明をつけられないこともない。宇宙定数とは、宇宙の大きさは一定であるという当時一般に認められていた前提に相対性理論を適用しようとして、アインシュタインが渋々採り入れた係数で、引力に反発する斥力のことだ。その力は、”真空手不ルギー”――量子力学では真空でさえ一定量のエネルギーがあるとされるIを糧にしていると考えられる。間題は、量子力学で予測される真空のエネルギーが、宇宙の膨張から予測されるエネルギーよりはるかに大きい――宇宙が何10億年も前に内から引き裂かれていたはずの大きさ――ことだ。理論と観測結果のやっかいなこの食い違い(その違いたるやおよそ100桁で、科学史上最大の規模だ)は、暗黒物質の場合と同じく、物理学者に既存の重力モデルの見直しを始めさせている。ここでも21世紀のノーベル賞は、最初に謎を解き明かす者の登場を科学の舞台袖で待ちつづけている。

地球外生命体を見つける

天文学は長い歴史のほとんどを、物理学と一体になって歩んできた。だが今は生物学者にも、星のもとに幸運の扉が開かれようとしている。科学の歴史の中で、地球外生命体の発見がこれほど重要な位置づけを得たことはない。

地球外に生命体を見つけることは、特に、じゅうぶんに発達した文明を持つ生物でなく、構造が比較的単純な微生物を見つけることは容易ではない。火星に生物は存在する――あるいは、存在した――のだろうか? 火星に初めてロボット探査機が着陸して40年近く経った今も、なお解けない謎だ。太陽系には、もしかすると命を育んでいるかもしれない星がまだほかにある。例えば、木星の衛星エウロパがそうだ。エウロパは氷に閉ざされた星だが、氷の下には、親星との重力相互作用によつて温かく保たれた海が一面に広がっている。土星の衛星タイタンも候補のひとつだ。2005年にタイタンに着陸したカッシーニ/ホイヘンス探査機から送られてきたデータを見ると、タイタンの地表に点在する冷たいメタンの湖蕗になんらかの形で生命体が存在しているかもしれないという仮説を、立証こそしないものの、それに矛盾しない化学的痕跡が大気中に認められた。

現実的にば、エウロパもタイタンも見込みは薄いだろう。太陽系では唯一地球だけが、生命体を生みつづける惑星ということになるかもしれない。しかし、夜空に瞬く星が単に太陽以外の恒星にすぎないと知っだ昔から、天文学者たちは、銀河系にはほかに多くの惑星があるのではないかと推測してきた。近年、この”太陽系外惑星”を直接見つけることができるようになった。そういう星を探す目的で2009年に打ち上げられたNASAのケプラー宇宙望遠鏡は、これまでにおよそ1200の惑星が存在する証拠を発見した。その数から推測すると、惑星は石ころと同じぐらいありふれていることになる。天の川だけでも、500億もの惑星がおよそ1000億の恒星のあいだに散らばっていると見られる。もしその中のほんのわずかの割合でも、生命体の”居住可能ゾーン”(その星に存在する海や湖の水温幅が、下はぎりぎり凍りつかない程度から、上は煮えたぎるには至らない程度までを言う)にあるなら、高度に発達した生命体が何百万個もの惑星に存在していてもおかしくない。

地球外生命体がどれほどありふれた存在か、統計を頼りに議論するまでもなく、その存在を直接、目で確認できるようになる日は近い。技術が進歩すれば、地球にいながらにして遠くの星の大気組成を分析し、生物の代謝作用による化学的副産物という動かぬ証拠を見つけられるはずだ。惑星はいくらでもあり、今後も望遠鏡の性能がたゆまず向上していくなら、長期的に利益を生む投機を求める者は、今後数10年間のどこかの時点で地球外生物を発見できるほうに賭けるべきだろう。

第17章のまとめ

冷戦時代に予想されたフロンティアとしての有人飛行競争は終わりを告げ、宇宙の商業利用の時代が来ている。アメリカの全地球位置発見システム (GPS)など人工衛星群の商業的価値は、2009年には1609億ドルにのぼり、前年比11バーセント増の成長を達成。

アメリカが宇宙へ独白に有人飛行をすることをやめた反面、中国の台頭が目立っている。中国は、2025年をめどに月着陸をめざしている。しかし、これは、米国が月着陸を果たしたときの世界的興奮と比べれば、はるかに小さなニュースとなるだろう。

NASAは、小惑星への有人飛行を計画しているが、火星への有人飛行のほうがはるかに、世界的なインパクトが見込めるだろう。

軍事的な宇宙利用の主眼は、引き続き情報収集という機能に集約されるだろう。

民間会社による宇宙飛行はすでに実現しており、アメリカは宇宙探索の一部をそれらの会社にアウトソースしている。ヴァージン航空を率いるリチャード・ブランソンは、マーキュリー計画のような弾道飛行によって宇宙に出るサービスを提供する会社を始めているが、まだ一回あたりの費用が20万ドルと高すぎる。民間会社による観光目的の宇宙飛行は、今後費用が下がっていき、金持ちの娯楽の一部となるだろう。

銀河の動きを説明するために、暗黒物質なるものが宇宙の五分の一を占めなければならないことになっている。その正体を知ることは、当面の大きな宇宙探索の目的のひとつだ。宇宙の膨張が速度を増していることが近年観測されたが、それを説明するための暗黒千不ルギーの正体も解明が待たれる。

太陽系以外に生命の可能性のある惑星はいくつもあり、観測技術の発達によって地球以外の生命の発見が今後なされるかもしれない。