第13章 貧富の格差は収赦していく

世界の貧富の差は、2050年には今よりはるかに縮小されている。

貧富を左右する要因としては、どこに住んでいるかより、

どんな教育を受けるかのほうがずっと大きいだろう。

広がる貧富の差はやがて収斂

20世紀初期に、貧富の途方もない格差が世界の多くの経済大国に政治動乱をもたらし社会改革を生んだ。

アメリカでは、進歩主義の結果として、反トラスト法、所得税や相続税が初めて導入され、ヴァンダービルト、カーネギ-、ロックフェラーほかのにわか景気の時代の大富豪たちによる上流階級の形成を阻んだ。イギリスでは、ロイド・ジョージ政権が老齢年金から失業保険まで、一連の福祉改革を取り入れた。それから一世紀、所得格差にまつわる悩みが、今度は世界規模でふたたび政治的な課題になっている。アメリカは長きにわたり、人々が裕福な者にあこがれ、その仲間入りしたいと切望する社会だったが、世論調査によれば、今は大多数の人が不平等を差し迫った問題と見なしている。2011年、不平等に異を唱えるために勃発した〝ウォール街を占拠せよ″が合い言葉の抗議運動は、世界じゅうの都市に飛び火した。富裕層への課税額を引き上げるかどうかは、2012年アメリカ大統領選の選挙運動で重大な位置を占める争点となっている。ヨーロッパでは、公平さへの配慮が緊縮財政の時代を特徴づけている。イギリスは2010年に50パーセントの最高税率を導入し、フランス、スペイン、イタリアは富裕層への所得税付加税を拡張した。新しい、より厳しい富裕税に関する論議があたりまえになりつつある。

新興市場の経済的な見通しが薔薇色であるにもかかわらず、新興経済国の政治家たちの多くは、ともに似たような悩みをかかえている。任期満了が近づく中国の胡錦濤主席は、所得差の拡大、とりわけ地方の貧困層と都市部の富裕層との差の広がりのせいで、”和諧社会″ (訳注:「調和のとれた社会」を意味する胡錦濤政権のスローガン) への前進が危うくなっていると、いらだちを公言してきた。インドの政治家たちは、どうしたらもっと〝包括的″な成長ができるかについて激論を交わしている。政治・経済の専門家も、政治家の懸念を共有するようになってきた。

国際通貨基金 (IMF)をはじめとする経済学の正統派理論の砦は、かつては所得格差にほとんど注意を払わないまま、より急速な経済成長で全体を底上げすることに集中するほうが、ほとんどの場合はるかに大事だと論じていた。再分配税が貯蓄や投資への誘因を弱めるなら、不平等度を下げる試みは逆効果かもしれない、というのが通常の見かただった。しかし、IMF内部で行なわれたものも含め、あまたの新しい研究は、所得の不平等そのものが経済的に有害でありえ、より脆弱で、推持しにくく、より不安定な成長につながると示唆している。一部の経済学者は、2008年の金融危機の根本には所得格差の拡大があると論ずる。貧しい人ほど、生活水準が圧迫された際、借金を財源とする支出に走ったからだ。

要するに、不平等が全世界的な課題のトップに躍り出ている。スイスが本拠地の、世界のエリートが関わる財団《世界経済フォーラム)による2011年の調査から、フォーフムのメンバーたちが所得格差の拡大を、今後10年間の主要な全世界的脅威ふたつのうちのひとつと見なしていることがわかっだ(もうひとつは、グローバルーガパナンスの破綻)。

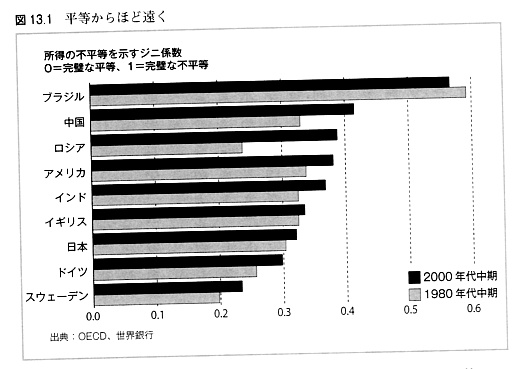

数字を見れば、その理由が明らかになる。過去数10年にわたり、多くの国々で不平等度がしばしば劇的に上昇してきた(図13.1参照)。

先進経済国は75パーセント以上の国で、1980年代より所得格差が広がっている。多くの貧しい国々も、平等さを欠くようになってきた。中国は、30年前の(貧窮しながらも)世界で最も平等主義の社会から、世界でも有数の所得格差のある国に変貌した。また共産主義の崩壊のあと、東欧と旧ソビエト連邦でも不平等度が急上昇した。全体的に見て、今や世界じゅうの市民の大多数が住む国々で、富裕層とその他の人々の差が1世代前より格段に大きくなっている。

しかし、過去は必ずしも前触れとは限らない。将来の所得格差のなりゆきは、最近の歴史が示唆するより複雑なものになるだろう。さらなる国々、とりわけアフリカやアジアのまだ発展の早期にある貧困国は不平等の拡大に見舞われるだろうが、アメリカや中国のような、所得差がすでに拡大している国々では、今後数10年で差が固定または縮小さえされる見込みがある。国内の所得格差が20世紀より広がっている多くの国々で、2050年の時点では格差が収束しているだろう。

そういう国内の流れは政治的な注目を集めるだろうが、全世界的な観点からすれば、不平等の主要な決定要素ではない。なぜなら、平均生活水準という見かたからすると、所得の世界分布は一国内の差だけでなく、各国間の差にも左右されるからだ。そして今後数10年で、富裕国と貧困国の貧富の差は、新興経済国が先進国より急速に成長するとともに、劇的に縮小する。このことは、主としてヨーロッパと北米の富裕な国々が貧しい国々より急速に成長した過去200年間の経験と、明確な対照をなすだろう。

各国間の格差の縮小は、どの国の国内格差の拡大より著しいだろう。その結果、世界全体の不平等――居住地にかかわらず、すべての人々のあいだの所得差――が、おそらくかなりの勢いで解消される。つまり、今後数10年で全世界の生活水準の壮大な均一化が起こるだろう。

同時に、不平等の性質も変化するだろう現在はまだ、どの国内の最富裕層と最貧困層の差も、各国問の差よりはるかに小さい。

全世界的な所得の不平等の約70パーセントは、貧困国が富裕国に大きく後れを取っていることに起因する。2050年の時点で、全世界の中流階級の肥大化と、各国内の所得の大差の共存に伴って、今とはきわめて異なる情勢になるだろう。貧富の格差は、居住地というより職業に左右されるだろう。

各国間の格差は縮小し、国内の格差は拡大

不平等に関する議論の大半が紛糾し、多くが混乱している。その原因は、所得格差を定義する方法がたくさんあること、そして測定方法となるとさらに多様なことにある。経済学者たちは、生活水準の差異をいちばんうまくとらえるのは消費の差異か、所得の差異かを論じ、不平等に関する専門的な尺度をいくつか開発してきたが、測定法によって結果が異なることもある。どういう格差を測定しようとするかで、描き出されるものが変化しうる。例えば、人種や性別間、地域間の不平等、あるいは一国の国民どうし、あるいは世界のすべての人々どうしの不平等などだ。所得分配を世帯調査から引き出すか、税務統計から引き出すかによっても数値が影響を受ける。また、国の所得分配と全国の所得基準をどう結びつけるか、各国間の講買力の差異をどう調整するかも影響する。要するに、格差の測定は統計学上の危険地帯なのだ。

話をややこしくしないために、二種類の格差だけに集中しよう。つまり、全世界レベルの不平等と、各国内の不平等だ。そして、ふたつの一般的な格差測定法を考察しよう。人口のさまざまな部分(例えば上位1パーセント)に回る所得の、総所得に対する割合、そして、ジニ係数、と呼ばれる指標だ。

1912年にイタリアの統計学者コッラド・ジニが考案したジニ係数は、(所得額が全員きっかり同じ)ゼロから(たったひとりが全所得を得る)1までの、不平等に関する集約尺度を提供する。もちろん実際には、ゼロと1の両極に達することはありえない。ジニ係数は、国レベルではノルウェーやスウェーデンのような平等主義の国の約0.25から、南アフリカのような著しく不平等な国の0.65超までの幅があり、アメリカは0.38だ。ジニ係数では小さな――小数点以下第二位の――変動も、所得格差における大きな変化と解釈される。例えば、OECDの富裕国の大半の平均値は1980年代中期の0.28から、現在は0.31に上昇している。

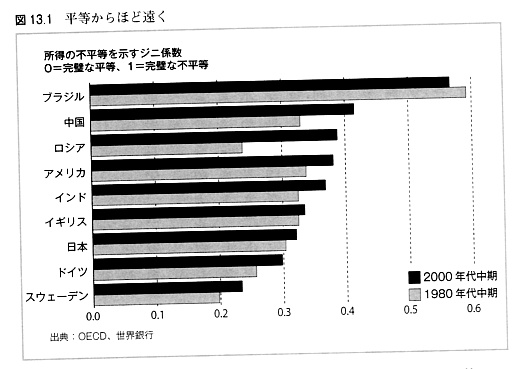

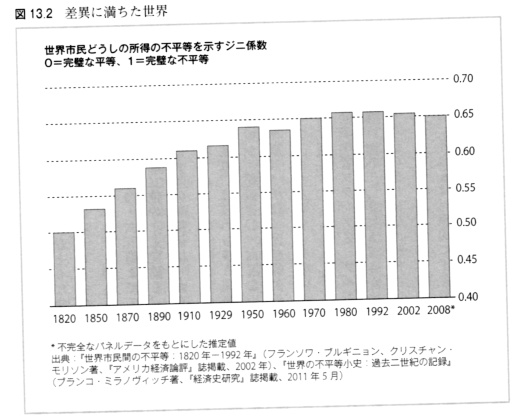

全世界の不平等度は、ほぼあらゆる国の国内の不平等度よりずっと大きい。近年のあまたの研究は、全世界のジニ係数を0.63ないし0.68と見積もっている。世界銀行の経済学者ブランコ・ミラノヴィッチは、完全無欠のデータペースを収集したうえで、歴史的な比較が可能な数値を使って、全世界のジニ係数を目下のところ0.65あたりと算出した(図13.2参照)。

最新の講買力平価(PPP)を使うと、0.7に近くなる。

フランスの経済学者フランソワ・ブルギュヨンとクリスチャン・モリソンは、とある独創的な統計調査から、1820年にまでさかのぼった全世界の不平等の推定値をまとめた。ふたりの研究は、産業革命のあけぼのの時代にはジニ係数が0.5あたりだったと示唆した。その不平等の原因のほとんどが、各国内の少数の富裕な上流階級と貧しい労働者階級のあいだの大きな隔たりだった。それとは対照的に、各国間の差はさほど大きくなかった。19世紀の最も富裕な10ヵ国のひとりあたりの所得は、最貧10ヵ国の6倍にすぎなかった。

過去2世紀にわたり、全世界レベルでの不平等は着実に悪化してきた。理由は、そのほとんどのあいだ富裕国が貧困国より急速に成長したからだ。産業革命後、ヨーロッパと北米の経済成長が加速する一方で、ほかの地域の多くは停滞したままであり、その分岐は20世紀の大半のあいだ続いた。その結果、最も富裕な10ヵ国のひとりあたりの所得は、最貧十ヵ国の40倍を超えている。

各国間の差の広がりは、20世紀のあいだ多くの国々で起こった所得格差の縮小をしのいだ。国内格差の縮小の理由は多岐にわたる。例えば、共産主義が多くの国々で、苛烈で破壊的な平等を強いたことが挙げられる。しかし、西欧の先進経済国においても、上位1パーセントの最富裕層に回る所得の割合の下落(図13.3参照)とともに、ジ二係数も下がった。

そこでは教育を受ける機会の広がりが大きな役割を果たした。また、大量生産方式の製造などの技術の進歩が、半熟練労働者向けの工場労働職の需要に拍車をかけたこともそうだ。累進課税も重要たっだし、労働組合などの組織が市場を管理し、労働者の政治的影響力を高めたことも大きかった。

そういう流れが長く続いたので、人々はそれが恒久的なものたと信じ込んだ。1950年代中期、ロシア移民の経済学者サイモン・クズネッツは、不平等度は各国が富裕になるにつれて逆U字型の曲線をたどると論じて名を上げた。発展の初期段階では、人々が自耕自給農業から産業へ移行するにつれて不平等度が増す。その後、社会が成熟すると、地方と都市の所得の差が減少し、政府がより多くを再分配して、不平等度が下がっていく。この”クズネッツ曲線”は、不平等を理解するための経済学者たちの大ざっばな指針となった。

残念ながら、クズネッツ曲線は昨今の歴史を読み解くには力不足であることがわかった。20世紀の全世界の所得動向を特徴づけていたふたつの流れ――すなわち、各国間の差の広がりと、国内の差の縮小――が、1970年代後期以降に、どちらもそれまでとは逆方向に進み始めたのだ。

1978年の中国、そして1990年代初期のインドの経済改革の開始が、各国間の所得差の転機となった。貧困国数ヵ国(とりわけ、韓国や台湾などの”アジア四小龍”)が、この2ヵ国より早くから急速に成長を始めていたが、全世界の情勢を分岐から収束へと転じさせたのは、世界で最も人口の多いふたつの経済国における成長の加速だった。そして、より多くの国々が市場改革を受け入れ、グローバリゼーションを技術があと押しするにつれて、収束傾向がより強まっていった。1990年以降、新興経済国の大多数がアメリカより急速に成長し、キャッチアップのペースが上がってきている。

けれども、似たような時期に国内の所得差の拡大も始まり、ほぼ世界じゅうでその現象が確認された。それはまず富裕国で始まり、アングロサクソン経済国、とりわけアメリカで最も顕著だ。アメリカのジニ係数は1970年代中期の0.31から、現在0.38まで上昇している。不平等の拡大が起こった理由のひとつは、貧困層と中流層の所得に大幅な開きができたことだが、いちばんの理由は、富裕層の所得の割合が急増したことだ。資本利得を含め、上位1パーセントの最富裕層に回る国民所得は、1970年代の8パーセントから2007年の24パーセントへ3倍に増えた。金融危機以降は下がったものの、今もアメリカの上位1パーセントの最富裕層は一世紀前と同じくらいの率で、国民所得のかなりの部分を占めている。かくしてクズネッツ曲線は用済みとなった。

もっと平等主義的な経済のヨーロッパでも、同じことが起こっている。例えば、ドイツとスウェーデンで不平等度が急上昇していて、ここでもおもな理由は最富裕層の所得の急増だ。新興経済国の中では、中国とロシアの国内の所得差が並はずれて大きくなったが、インドやアフリカの一部でも格差が広がっている。新興地域で唯一その流れに逆らっているのがラテンアメリカで、多くの国々で所得格差が小さくなった。長いあいだ世界で最も不平等な国のひとつだったブラジルも、過去10年で不平等度が急落した。

全世界レベルで、そういうふたつの流れが互いと正反対の方向に進んできた。しかし、ふたつの流れのうち、各国間の所得差の縮小のほうが強力だ。そのせいで、世界のジニ係数が下がり始めている。

全世界的な中流階級の増大は教育の投資へ向がう

今後数10年で何が起こるのだろうか? 最も無難な予言は、新興経済国のキャッチアップ型の成長が続くというものだ。経済が開放され、安定し、うまく運営されれば、貧しい国ほど富裕国より急速に成長するはずだと、経済理論は示唆する。そして、そういう前提条件をより多くの国々が満たすほど、また新機軸と技術の普及が容易になるほど、キャッチアップは持続するだろう。近年の猛烈な勢いの成長率が衰える国もある。とりわけ中国は、中所得国になって人口構成が高齢化すると、成長率の低下に見舞われるだろう。しかし、中国より貧しく人口構成の若いインドには、迅速な発展の余地がある。アフリカの多くの国々も同じだ。先進経済国が多額の債務と老齢化に苦しむとともに、現在の富裕国と貧困国の成長率の差はむしろ拡大しうる。

それによって、全世界的な生活水準の差が劇的に縮まるだろう。第12章を執筆した(エコミスト・インテリジェンス・ユニット》のラーザ・ケキックの計算は、開発途上のアジアのひとりあたり平均GDPが、現在アメリカの12パーセントにすぎないのに対し、2050年の時点で40パーセントになると示唆している。中国のひとりあたり平均所得は、現在アメリカのたった16パーセントであるのに対し、50パーセントになるだろう。平均的インド人の所得は、平均的アメリカ人の7パーセントから35パーセントヘと、5倍になる。アフリカのサハラ砂漠以南の地域における平均所得は、現在アメリカの5パーセントに満たないのに対し、14パーセントになるだろう。

こういうことがすべて、全世界的な不平等の大幅な緩和と言えるかどうかは、各国間だけでなく国内の格差がどう進むかに左右される。新興経済国の迅速な成長から生じる利益の大部分が最上流層に流れ込むなら、”壮大な均一化”が起こる見込みは、利益がもっと広域に分散する場合よりずっと減るだろう。また、そういう状況は、政治的な維持可能性が低い。

近年の中国の経験は、非常に貧しい国における壮観とも言えるほど急速な成長が、不平等の大幅な増大を伴うことを示唆しているように思える。そのことはクズネッツの仮説と一致しそうだ。すなわち、人々が農業から離れるにつれて不平等が拡大するというものだ。しかし、中国の例では、この不平等度の”自然な”増大は、共産主義の数10年から来る、もともとの不平等度の不自然な低さに起因する。さらに重要なのは、共産党の強いる特殊な歪みのせいで不平等が悪化したことだ。つまり、党幹部への巨額の報酬と、国内移住の制限だ。居住許可に関する”戸口”制度のせいで、中国の人々は貧しい田舎から都市部へ自由に引っ越すことができない。その結果、地方はとてつもなく不平等な状態にある。例えば、中国で最も富裕な沿岸部の平均所得は、内陸部よりおよそ10倍ほど高い。この差は、人々がもっと自由に引っ越せたらきっと小さくなるだろう。

中国の経験の一部は、他国でもくり返されそうだ。いまだ農業経済の貧しい国々、とりわけ不平等度が今のところはそこそこ低い国々も、産業化と都市化が進むと、所得格差の拡大に見舞われるだろう。このグループには、アフリカと南アジアの大半の国々が含まれる。世界銀行の3人の経済学者、マウリツィオ・ブッソロ、ラファエル・デ・ホヨス、デニス・メドヴェージェフによる分析は、産業化のような、根底の経済的転換の衝撃度のみに注目するもので、貧困国の3分の2が今後数10年で所得格差の拡大に見舞われると示唆している。

しかし、そういう国々の不平等度もまた、中国でそうだったように

その国の政策と出発点に左右されるだろう。ラテンアメリカの多くの国々のような、すでに不平等度の高い新興経済国は、迅速な成長と所得格差の縮小を両立しうる。その好例がブラジルだ。ブラジルは、おもに植民地としての過去の名残りのせいで、長いあいだ地球上で最も不平等な社会のひとつだった。しかし、近年では急速な成長と所得格差の激減を両立させている。ブラジルのジニ係数は1990年代の0.6から現在の0.54へと、めざましい減少ぶりで、迅速な雇用の拡大、教育への投資、貧困層への現金給付政策が、ほぼ同程度に貢献している。

中国では、所得分配の安定あるいは改善まで実現しそうだ。中国の人口構成がどんどん高齢化することは、労働者の賃金の急速な上昇を意味する。おそらく労働者不足は、国内移住への規制緩和につながる。そして、国内消費主導への経済の再調整が、底辺層の所得を押し上げる。

一方、中国の政治家たちはすでに社会的安全網を設けつつあり、政府の税収の必要性が、結局は西欧型の所得税への依存を大いに加速させるだろう。

おそらくいちばん重要なのは、大半の新興経済国における迅速で総体的な経済成長によって、国内所得配分を改善する種々の政策への政治的圧力が高まりそうなことだ。世界銀行によれば、全世界の中流階級集団――所得がブラジルとイタリアの平均値のあいだの人たち――は、現在の5億人未満(世界人口の7ハーセント)から、2030年には11億人超(世界人口の17ハーセント)に膨らみ、2050年の時点でさらに増えているだろう。

この全世界的な中流階級は、巨大な消費者市場の中軸となるだけでなく、途上国の経済政策に意外なほど大きな影響を及ぼしそうだ。歴史を見ると、中流階級の成長は、例えば教育への公共投資の増加をもたらしている。そして、よりよい教育も所得格差を縮める最善策だ。従って、運と優れた政策に恵まれれば、多くの新興経済国には成長の迅速さと幅広い共有という好循環を生み出す潜在力がある。もしそれが実現すれば、全世界的な不平等は急激に改善されるだろう。

新たな革新主義時代に?

現代の富裕経済国に起こっていることが、全世界的な不平等のありようにとって開発途上世界に起こっていることほど問題ではないのは、そういう富裕国が世界の人口と所得に占める割合が、2050年にははるかに小さくなるからだ。しかし、先進世界は全世界的な経済政策決定に対し、いまだに不相応な影響力を持っているので、アメリカのような国々における不平等の流れは、アメリカ人だけでなく、全世界的な政策環境にも大きな作用を及ぼすだろう。所得差の拡大と中流階級の圧縮が何年も続けば、保護主義者の巻き返しをたやすく誘発しかねず、そうなるとすべての見通しが不明瞭になる。

では、富裕国内の不平等は拡大し続けるのだろうか? その答えは新興経済国と同様に、政策決定と根底の経済動向の組み合わせしだいだろう。

過去30年にわたり、急速な技術革新とグローパリゼーション――新興経済国のキャッチアップの二大原動力――は、富裕国内の所得格差の拡大も引き起こしてきた。20世紀のあいだ、とりわけ製造業で発展した半熟練労働者向けの仕事が、新技術によって省かれる、または新興経済国に外注されるとともに、求人市場はより偏ったものになった。技能への需要が教育レベルの向上の速度を上回ったので、熟練労働者たちはより高い賃金を得てきた。こういう根底の経済的圧力の効果は、労働者の援助のために20世紀のあいだ進化した数々の団体や規制の弱体化のせいで激しくなった。例えば、労働組合は富裕世界全体で政治的影響力を失ってしまった。とりわけアメリカでは、民間部門の労働者のわずか6.9パーセントしか組合員ではない。

貧しい人たちが後れを取っている理由は、技術、技能の差、労働者の影響力の低下で説明できる。しかし、それだけではなぜ最富裕層に回る所得の割合がひどく上昇してきたのかを説明するには足りない。ほかの要因も作用しているはずだ。

経済学者たちはいくつかの可能性を思いついた。そのひとつが、ある分野のトップにいる人たち――例えば、最も優れた俳優、CEO、弁護士――のための市場が、今や以前より全世界的ではるかに大きいから、というものだ。これが、勝者総取り、の環境を育み、そういう環境のせいであらゆる職業のトップとその下の者たちの差が拡大する。また別の可能性は、過去30年にわたる金融サービスの不相応な成長自体が不平等化をあおったというもので、その理由は最高所得の多くが金融産業に見られるからだ。所得格差が拡大した際も、総体的に見ると、政策はより再分配の度が低いものになった。過酷な税率も大幅に切り下げられた。富裕国はいまだに税と支出で所得差を縮小しているが、そういう政策にかつてほどの影響力はない。

今後数10年にわたり、こういう流れは今までとは異なる方向に進んでいきそうだ。金融の不相応な影響力は、業界が新しい規制によって制御されるとともに、おそらく衰えるだろう。しかし、長期的な経済勢力――より大きな世界市場、継続的で迅速な技術変革――は、高度な技能を持つ者に味方し続けるだろう。これがさらなる不平等を意味するのかどうかは、人々が自分の技能を同じくらい迅速に向上させられるかどうかにおおかた左右される。そして技能の向上は、何よりも教育に左右される。教育にうまく投資する国家ほど、不平等度の上昇が少ないだろう。

最大の不確定要素は、どれくらいの数の政府が再分配を行なうかだ。過去4半世紀のあいだ、各政府は市場の流れを補強してきた。不平等が拡大しても、公共政策は比較的、改革志向の弱いものになっている。とりわけ、裕福な上流層が不相応な政治的影響力を発揮すれば、この状況が続く可能性がある。しかし、その可能性は予算の逼迫という単純な理由から低いように思える。

富裕国の大半が巨額の公的債務を有し、人口構成の高齢化による財政負担に直面している。財政の安定に必要なのは、税収の増加と、年金と保健医療コストの見直しとをなんらかの形で組み合わせることだ。それをなすふたつの瞭然たる道が、富裕層の税を引き上げつつ、保健医療や年金のような公益制度の受給者の資産調査を行なうことだ。どちらも政府予算の収支を合わせるのに役立つだろうし、所得格差の縮小にも寄与するだろう。過酷な税率は周到に計画されないかぎり、経済に害を及ぼす。しかし、例えば税率の上昇ではなく課税控除の排除を重視するなど賢く実行されれば、経済をより効率的なものにしうる。つまり、富裕国も新興国のように、経済の見通しと所得分配の両方を改善するような政策選択ができるだろう。

現代の先進、新興経済国の両方における不平等への注目は、政策が極度の格差に取り組む方向へ転じていくことを示唆している。それは成長を損なうやりかたで未熟な形でも実行されうるし、賢く効率性を高めるやりかたでもなされうる。うまくいけば、今後数年で二十世紀初期のような改革がくり返されるが、今回は全世界的な規模で、貧しい国々が富裕な国々に追いつく傾向と併行して行なわれるだろう。将来に期待されるのは”壮大な平準化”だと言えよう。

第13章のまとめ

格差は二つの格差を考える必要がある。すなわち、各国間の格差と、それぞれの国の中での格差だ。

各国間の格差は、1990年代まで開く1方だった。19世紀の最も富裕な10ヵ国のひとりあたりの所得は、最貧10ヵ国の6倍にすぎなかったが、20世紀の最後になると、最も富裕な10ヵ国のひとりあたりの所得は、最貧10ヵ国の40倍を超えるようになった。これは、北米と欧州の経済成長がこの間急激で、他の地域が停滞していたからである。

1978年の中国、そして1990年代初期のインドの経済改革の開始が、各国間の所得格差解消への転機となった。1990年以降、新興経済国の大多数がアメリカより急速に成長し、キャッチアップのペースが上がってきている。

そして今後も、欧米や日本などの国々が高齢化による財政の悪化に苦しみ、低成長を余儀なくされることを考えれば、出生率が高く人口の配当が大きいアフリカを含む新興経済国との差はますます縮小し、世界的な規模での貧富の差は縮小していく。

しかし、1990年代から先進国を中心に起こったのが、国内における格差の拡大である。アメリカのジニ係数は1970年代中期の0.31から、現在0.38まで上昇している。ドイツやスウェーデンでも国内の格差は広がっている。その理由に共通しているのは富裕層がかつてない規模の収入を得るようになってきていることだ。

富裕層の所得が爆発的に増大した理由に、トップ層の職業の収入がグローバル化による市場の拡大で増えたこと、そして金融業の異常ともいえる肥大化があげられる。

ただし、こうした国内の貧富の差の拡大を上回る速度で、世界の途上国の経済拡大が起こり、それらの国々に住む人々の所得が増大するので、全体としては、世界的な規模で貧富の格差が縮小する。

全世界の中流階級集団は、現在の5億人未満(世界人口の7ハーセント)から、2030年には11億人超(世界人口の17ハーセント)に膨らみ、2050年の時点でさらに増えているだろう。