第7章 地球は本当に温暖化するか

地球は、温暖化することは間違いないが、それがどの程度の温暖化になるのかは、不確定要素が多く、判断が困難。

温暖化の条件がそろうとそれを修正するには時間がかかる。

100年前、未来を示す絵には、摩天楼と航空機が描かれていた。その50年後、未来の絵には宇宙船が登場したが、悲観的なものにはきのこ雲が記された。現時点における興味の対象は、世界の中の出来事でもなく、世界から飛び出すことでもなく、世界そのものである。新聞やコンピューター画面や科学専門誌からは、来るべき時代の絵が見えてくるが、最も世間に広まっているのは、さまざまな警戒色で塗り分けられだ世界地図だ。黄色のまだらに始まって、橙色、茶色と濃度を高めていき、最後には不穏な暗赤色が北極の上を染める……。

地図を警告と見なす場合、注意すべきは、警告の効果を過大語価しないことだ。多くの人々は、政治の範躊で適切な行動方針が決められ、恐ろしい温暖化があっさり回避されると思い込んでいる。結局のところ、世界は何十年ものあいだ、大都市にきのこ雲が上がる事態をなんとか防いできた。知恵と努力と幸運があれば、この連勝街道はいつまでも続くはずだ、と。しかし、地球温暖化の場合は事情が異なる。温暖化は核戦争と違って、いっだん慣性がつくと回避はほぼ不可能なのだ。人間がどんな対策を打ったとしても、2050年の世界は現在と比較して、肌で感じるほど温かくなっている可能性が高い。

気温の正確な上昇幅を特定するのはむずかしい。気候変動の科学的な仕組みは、質の面では解明が進んでいる(二酸化炭素などの物質が大気に添加されたとき、どうして地球が加熱もしくは冷却されるかという点は、科学を使って説明できる)。しかし、量の面での解明はほとんど進んでおらず、大気組成における特定の変化が、どの程度の気候変動を生み出すかについては、正確な予測ができるレベルには達していない。この状況は、気候変動問題に不確実性を与えている。そして、今後数十年間にエネルギーの使われ方がどう変わるか、エネルギー源に占める各燃料の比率がどう変わるか、林業や農業や経済成長を巡る状況がどう変わるかという点が、さらなる不確実性をもたらしている。気候変動が逆に人々の振る舞いを変えると予想されることも、問題の複雑化に一役買っている。将来、気候がみるみる悪化していけば、現在の穏やかな温暖化のもとでは考えられないほど、劇的な行動がとられるようになるかもしれない。また、急激な気候変動は、対策に使える資源を限定することで、対策の遂行そのものを困難にするかもしれない。

これらの不確定要素を考えると、2050年における気候変動の範囲を特定するのは困難だ。しかし、地球の気候と、温室効果ガスの排出源である社会インフラは、いずれも慣性を持っているため、2050年という年は問題の本質ではない。2050年の気候のようすが読めない一方で、気候を根本的に変えるのも簡単な作業ではない。人間が大きな影響力を行使できるのは、気候そのものではなく、その時点における気候の方向性だ。気候変動の促進要因がほとんど衰えないなら、2050年の人類はほぼ間違いなく、深刻な地球規模のリスクに直面しているだろう。しかし、もっと賢明な針路がとられれば、最悪の事態は回避される可能性があり、気候変動の問題には深遠な変化がもたらされるだろう。要するに、はるか昔から地球を支配してきた人類が、ようやくその未来に責任を持ちはじめるわけだ。

途上国は成長する必要がある

受け入れがたいことだが、気候変動問題には不作為がつきものだ。気候変動という現象は、人類が活勤した結果――化石燃料や森林の燃焼から発生する二酸化炭素、工業と農業から排出するその他の温室効果ガス、さまざまな影響を及ぼす汚染物質――であり、人間側が明快な対策をとればすみやかに解決される、と考えるのは自然な流れと言える。しかし、今日における気候変動問題の議論は、対策の実行をむずかしくする要素を無視して、非現実的としか言いようがない美辞麗句(今すぐ排出を削減せよ、この星を10年で救うのだ、など)に明け暮れている。気候変動の促進要因は、現存するインフラの中に組み込まれているため、劇的な変化を期待することはきわめてむずかしく、たとえ不退転の決意でインフラの改善を断行しても、どれだけのプラス効果を得られるかはわからない。他方、がっちりと守られている場合が多い既得権益については、もたらされる損害と混乱の予見は比較的簡単だ。また、プラス効果が現われるのは遠い未来のことであり、未来の世界で効果を感じられる人々の多くは、対策のコストを支払っていない国々の住民かもしれない。これらの制約条件を考えれば、単純明快な解決策を叫ぶ美辞麗句に、実際の行動が追いついていない現状は驚くにはあたらないだろう。

このような美辞麗句がピークを迎えたのは、2009年のコペンハーゲン会議に至る数カ月間だった。コペンハーゲン会議が事前の誇大宣伝を実現しなかった理由、いや、実現できなかった理由は、今の状況にも当てはまっており、短中期的に劇的な行動が期待できない訳を説明してくれる。

コペンハーゲン会議の前までに、世界の気候変動対策は2つの大きな進展を経験し、それぞれが成功例として歓迎されてきた。第1の進展は、1992年のリオデジャネイロ地球サミットで案出された国連気候変動枠組条約。この条約の署名国――ほぼすべての国――は、危険な気候変動を止めることを表明した。第2の進展は、1997年の同条約の会議で合意された京都議定書。富裕諸国はこの議定書のもと、2012年の二酸化炭素排出量について、それぞれの数値目標を達成することを表明した。各国の数値目標にはほとんど強制力がなく、合意形成を主導したアメリカは、議会の批准を得られずに不参加となってしまった。しかし、議定書の生みの親たちは、進歩があったとして自画自賛をいとわなかった。コペンハーゲン会議はこのような状況をさらに前進させ、京都議定書よりもっと野心的な数値目標を、富裕諸国だけでなくすべての国々に掲げさせるはずだった。それまでの10年間に、気候変動に関する科学的知見はより幅広い一致を見せ、一般の人々の懸念はより高まりを見せていたため、さまざまな富裕国を代表する政治家たちは、今こそ”地球を救う”瞬間だと自分に言い聞かせていたのだ。コペンハーゲン会議で富裕諸国がとりまとめようとした合意は、2050年までに世界が温室効果ガスの年間排出量を、現時点より半減させるという考えに基づいていた(図7.1を参照)。

世界全体で半減させることは、富裕諸国に8割減を課すことを意味する。このような大幅削減は、途上諸国に時間稼ぎの余地を与えるための措置だ。富裕諸国の削減が待ったなしなのに対し、途上諸国の総排出量(2009年の時点では、富裕諸国とほぼ同量)は、最終的には減少させなければならないものの、2020年代もしくは2030年代初頭までは増加させることが許されるのである。

この合意がうまくまとまらず、コペンハーゲン会議が失敗に終わった理由については、これまでにありとあらゆる説明がなされてきた。デンマーク人たちのお粗末な会議運営。会議場に漂っていた冷たい空気。アメリカの弱いリーダーシップ。いわゆる”クライメットゲート”事件によって、英国イースト・アングリア大学の研究者たちの電子メールが大量にリーグされ、ふたたび気候変動の科学的根拠に疑いの目が向けられたこと。ヨーロッパ人たちのあいだに絶望的な混乱があったこと。世界的な大不況の影響。中国の非妥協的な態度……。しかし、合意案の成立がどれほど望み薄だったかは、基本的な人口動態トレンドを見るだけで理解できる。

2050年の世界は、人口が2009年と比べて約5割増しとなり、この増加分のほとんどは途上諸国に由来すると予想される。たとえ富裕諸国が排出量の8割減を達成できたとしても、途上諸国の発展に使ってもらうための過剰削減分は、増加した人口によってみるみる食いつぶされてしまうたろう。全世界で50パーセント削減という数値目標を達成するには、途上諸国は国民一人当たりの二酸化炭素排出量を、おおむね現在の水準で凍結しなければならない。これは妥当とは程遠い提案だ。現在のところ、都市と産業に対して大量のペース電力を継続供給する場合、化石燃料に代わる安価で信頼性の高い燃料は存在しない。また、人々の移動と商品の運搬に使う燃料は、代替品をすぐに導入できるわけではない。要するに今の時点では、一人当たりのエ不ルギー使用量を大きく増やし、結果として一人当たりの二酸化炭素排出量を相当に増やさないかぎり、途上国は産業国にもポスト産業国にも仲間入りすることができないのだ。

このようにして、コペンハーゲン会議は失敗に終わった。一年後、メキシコのカンクン会議では"残念賞”が具体化された。全締約国がそれぞれ、二酸化炭素の排出削減のためにどんな対策を打つかを表明し、拘束力のない数値目標に沿って措置を講じるという合意だ。たとえば中国は、2020年までに経済の炭素集約度を2005年比で40〜45パーセント削減すると表明した。これは、GDP当たりの二酸化炭素排出量を、2005年水準の半分強まで減らすことを意味する。この感動的な目標を達成するには、効率性を格段に向上させたうえに、エネルギー生成方法の大転換が必要となる。中国はどこの国よりも風力発電能力を増やし、巨大なダムをいくつも建設している。日本の福島原発で大惨事が起こったあとも、野心的な原子力エネルギーの開発計画を捨ててはいない。石炭より二酸化炭素の排出量が少ない天然ガスは、今までになく重要性を高めており、中国は自国領内のガス田開発を熱心に進めている。しかし、クリーン・エネルギーや、クリーン・エネルギーよりきれいなエネルギーの大部分は、あくまでも追加であって代替の役目は果たしていない。中国自身の予想でも、今後、GDP成長率は脱炭素化のペースを大きく上回り、最低でも2020年代まで二酸化炭素排出量は増加しつづける(図7.2を参照)。

おおざっばに言うと、中国が行く道は世界が行く道だ。2050年の時点で見ると、すべてのエ不ルギー源に占める再生可能エネルギー源の比率は、現在より高くなっていると予想され、もしかすると格段に高くなっているかもしれない。ただし、再生エネルギーを活用するには、送電能力の高いスマート化された送電網が必要であり、このような設備を賄える国は限られる。途上諸国では、送電網から独立した太陽光発電が有望な成長分野となり、大勢の人々の生活を向上させる可能性がある。現在、世界の流れは逆に向いているように見えるが、原子力発電は最終的に占有率を高めるかもしれない。富裕諸国が対策を充実させれば、気候変動を巡る状況は改善されていくだろう。すでに一部の国々は、炭素の価格化を政策として実施している。

このような状況になれば、産業排出の上昇率――2010年には史上最高の5.9パーセント――が減速する可能性は高い。しかし、膨張する国民の生活を向上させるべく、経済を急成長させる途上国が増えれば増えるほど、今後数10年間に、世界の総排出量が減少していく可能性は低下する。わたしたちが現実的に望めるのは、2030年代に排出が横這いとなり、それからささやかな下落に転じることぐらいだ。

天然ガスは大気汚染の改善効果はあるが、二酸化炭素は減らさない

慣性は必ずしも均衡を意味しない。飛行機や鉄道や自動車を好む世界の傾向に、石油生産が追いついていける可能性はきわめて低く見える。従来型の採掘方法による石油生産がピークを迎えて下落しはじめれば、オイルサンドなどの新たな埋蔵資源に対する必要性はどんどん高まっていくだろう。しかし、非従来型の資源が存在する場合でも、政治的経済的要因によって、充分なペースで新資源が供給されず、品不足と価格暴騰が引き起こされる可能性もある。さらに言うと、石油の代替資源の一部、たとえばカナダのオイルサンドなどは、二酸化炭素の排出量を大きく増加させる。炭素に価格がつけられている経済では、各プロセスで発生する二酸化炭素を、地下に封じ込めることができるようになるかもしれない。ただし、発電所向けに議論されてきたこの技術は、現在までのところ、特筆すべき進展を成し遂げられずにいる。

当分のあいだは、従来型の天然ガスがより重要な役割を果たしていくだろう。すでに技術の進歩のおかげで、アメリカは頁岩層からシェールガスを採掘できるようになり、自給自足と価格低下が実現された。ほかの国々も同じような収穫を得ている。この状況は、環境にとっては良い知らせだが、気候にとってはそれほど良い知らせではない。

石炭火力発電が再生可能エネルギー発電に置き換わると、二つの利益がもたらされる。気候変動問題に対する長期的利益と、大気汚染問題に対する短期的利益だ。ほとんどの場合、政治的にも倫理的にも差し迫っているのは後者であり、じっさい、石炭燃焼に由来するスモッグは、多くの国々で数万人の犠牲者を、中国では数十万人の犠牲者を出している。しかし、石炭を天然ガスに切り換えた場合でも、大気汚染の改善効果は同じように得られる。天然ガスが安価で手軽で豊富なら、再生可能エネルギーと原子力の優位性は、気候変動問題に対する長期的利益だけとなり、結果として導入の魅力は薄れてしまうだろう。国際エネルギー機関の将来予想によると、天然ガスの使用が大きく増加するシナリオでは、再生可能エネルギーと原子力は積極的に導入されない。つまり、石炭から天然ガスヘの切り換えがあろうとなかろうと、気候変動の改善効果はほとんど期待できないわけだ。

大気汚染が再生可能エネルギー政策を振興するように、天然ガスには気候変動間題を曖昧にする効果がある。そして、石炭は大気を曇らせることで、とても皮肉な結果を招くこととなる。石炭を燃焼させた際に発生するスモッグ粒子、なかでも硫化物の微粒子は、太陽光を反射させるため、地表を冷却する効果を持っている。石炭が天然ガス(もしくは再生可能エネルギー)に置き換えられれば、この冷却効果は失われる。つまり、天然ガスヘの大転換が起こった場合は、二酸化炭素が豊富な石炭を使いつづけた場合より、2050年の世界における気温上昇が大きくなるかもしれないのだ。もちろん、これは天然ガスを避ける理由にはならない。硫化物の冷却効果は、石炭を燃焼させたときの一時的なものだが、燃焼で排出された二酸化炭素は、数100年にわたって地球を温めつづけると予想される。いずれにせよ、この石炭の話は、人々が気候を制御しようとするときに、不確実性と複雑性と意図せぬ結果がつきまとうことを、痛烈に思い起こさせるきっかけとなるはずだ。

エアロゾルの冷却効果

わたしたちは硫化物の影響を通じて、気候の評価につきまとう科学的不確実性を認識させられる。二酸化炭素の温室効果が単純な計算で弾き出せないのには、さまざまな理由がある。コンピューターの気候モデルに好きなだけ演算力を注ぎ込めても、結果として弾き出される推計値には、100〜200パーセント、もしくはそれ以上の誤差が出てしまうのた。しかし、ジェームズ・ワットが1770年代に蒸気機関を実働させて以降、人類は2世紀以上にわたって二酸化炭素を排出しつづけており、同期間内には、信頼しうる世界の気温の記録が残っている。この2つを勘案したとき、なぜ、経験主義に基づく評価ができないのだろうか? 20世紀中には、およそ1兆トンの二酸化炭素が排出され、地球の気温は0.7度上昇した。あとはこれを計算すればいいだけのはずだ。

計算をむずかしくする要因としては、硫化物やその他の”エアロゾル”――大気中を漂う微粒子――が挙げられる。20世紀を通じて人類が創り出したエアロゾルは、地球上のさまざまな部分を冷却してきており、一部の効果はとても大きかったように見える。この冷却効果は、二酸化炭素による温暖化を、ある程度覆い隠す役目を果たした。ひょっとすると、地球温暖化のトレンドとは、温暖化と冷却効果のせめぎ合いの結果なのかもしれない。第2次世界大戦後に温暖化のベースは減速したが、1970年代と1980年代に、先進諸国で大気汚染防止法が施行されたため、エアロゾルの排出量が低下して温暖化は加速に転じた。そして、中国の石炭火力発電がフル回転を始めた2000年代、温暖化のペースはふたたび減速を見せた。とはいえ、エアロゾルによる冷却効果を、正確に定量化するのは不可能だ。もしも、実際の冷却効果が小さかったのなら、二酸化炭素による加熱効果は、推計範囲の下限に近いと考えられる。逆に冷却効果が大きかったのなら、加熱効果は範囲の上限に近いと考えられ、21世紀は厄介なほど暑い時代になるだろう。

これらの不確実性は、どのような排出シナリオを採用しても、温暖化の予測に幅が出てくることを意味する。そして、今後数十年に関する妥当なシナリオが比較的制約されるという事実は、2050年を見据えたときに、より大きな不確実性を科学が内包することを意味する(妥当なシナリオの範囲とは、現在の排出増加トレンドがほぼ変わらずに続くというシナリオと、2030年代にピークを迎えたあと劇的ではないまでも明らかな減少が見られるというシナリオの中間)。1990年代と2050年を比較して、二酸化炭素由来の気温上昇が摂氏1度未満なら、多くの気象学者は目を丸くするだろうが、この結果は大いにありうる。気温上昇が2度――確率は低いものの、幅広い不確実性のせいで、ありえないとは言い切れない――に達した場合は、気候に悪影響がもたらされるのはもちろん、21世紀後半の予測は全面的な見直しを迫られることとなるはずだ。

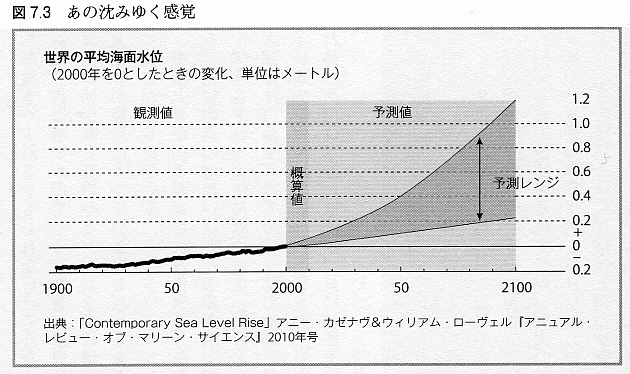

いずれにせよ、海面は上昇すると予測されるが、2050年の時点では、目立った上昇が起こる可能性はきわめて低く、平均では数10センチ程度にとどまるだろう(図7.3を参照)。

しかし、現在でも数多くの海岸が沈下し、世界じゅうの三角州が姿を消していることを考えれば、局地的な海面上昇は平均を大きく上回るかもしれない。そうなると、数100万人単位の住民を転居させ、大規模な洪水対策を打つ必要が出てくる。熱帯の暴風は発生頻度が下がるかもしれないが、最大級の嵐――カテゴリー4と5のハリケーン――は増加する可能性が高い。陸地が海から受けるダメージは、大部分が暴風によって引き起こされており、暴風は規模が大きくなればなるほど、幾何級数的に損害が膨らんでいく。

海面上昇が引き起こされる代償の一部として、地球上の氷の面積は縮小していくと予想される。北極の夏の海氷がほとんど姿を消し、海運と資源採掘が可能になる一方で、かつて地域と一体化していた先住民族は風景から取り除かれるだろう(次の囲み記事を参照)。山岳氷河の大部分は消滅するはずだ。一部の地域では、冬の降雪が増えるだるう(より暖かい空気はより多い水分を保持できる)。しかし、積雪のほとんどは従来より速く溶けるため、雪どけ水が流れ込む河川は、春には洪水、夏には渇水のリスクが高まると予想される。

北極海新たな大洋

これは人類が地球の見た目にもす史上最大の変化だろう。なにしろ、地球のてっぺんが城がら青へかわるのだから。2050年の時点の北極圏は、太陽の照らない冬には相変わらず凍結するはずだが、夏期のほとんどは氷と難縁になる可能性が高い。北極圏は新しい生態系の我が家となり、新しい交易路路となり、新らしい天然資源の採掘場となるがろう。此の地域では、富裕化と開発が進み、人口密度が上がっていくはずだ。ひょっとすると、活気あふれるフロンティアになるかもしれない。先住民族が順応したあとの周難の風景は、昔の姿が感嘆に思い浮かばないほど一変しているだろう。

コンピューターモデルと近年の経験は、北極の温暖化が、地球全体の2倍のスピードで進むことを示唆する。最も顕著な効果は氷の消失だが、影響はそれだけではない。現在高緯度の北極圏のほとんどは砂漠化している。主な原因は 海からの水分蒸発がきわめて少なく、降水量がきわめて少ないことだ。しかし、氷結面積が減って気温が上がれば、雪と雨の量が増え、土地の侵食と植生のバターンに変化が起きるだろう。そして、森林が現在のタイガとツンドラまで広がり、結果として温暖化をさらに促進させることとなるだろう(ツンドラを覆う雪面や凍結した海面は、太陽光を反射するが、黒い水と黒い木は逆に吸収する)。海岸線は波に洗われる期間が長くなるため、とりわけユーコン川、マッケンジー川、レナ川などの河口三角州では、浸食が加速され、沿岸部の永久凍土層の融解も進むはずだ。夏の暑さが海に蓄積され、秋になって解放された結果、風向きと天気のパターンが変化し、影響は南へ拡大していくかもしれない。

海の水温が上がり、海面の日照時間が増えるだけでなく、多くの海域では、今までにない新しい養分が濃度を高めるだろう。開氷域の上空を吹く風が海水の撹拌に手を貸し、深海部にある養分を浮上させるからだ。増加したプランクトンが新たな魚を惹き寄せ、太平洋や大西洋から外来種が入り込んでくるかもしれない。結果として生まれた新しい生態系は、水産業が繁栄する可能性を提供してくれ、うまく管理を行なえば、莫大とはいかないまでも豊かな漁業資源を育めるだろう。氷結海域の縮小は、大規模な石油と天然ガスの採掘をたやすくしてくれるはずだ。ひょっとすると、〈スタトイル〉社がバレンツ海のスノ−ヴィット・ガス田で行なっているように、海底に採掘装置を設置する手法が導入されるかもしれない。このような採掘システムでは、冬期の凍結を心配する必要もない。

油井の掘削装置が林立しない場合でも、開氷域には数多くの船が見られるようになるはずだ。北極海から液化天然ガスを運び出す船もあれば(このような貿易はすでに始まっている)、ただ単に氷のない北極海を、アジアからヨーロッパへの近道として、アジアからアメリカの一部への近道として利用する船もあるだろう。ルートの短縮は燃料消費の節約を意味する。この新たな海運を、経済の面だけでなく環境の面でも成功させるには、船舶からの煤煙排出を最小化させる無公害燃料規制が必須となるはずだ。

先住民族の因子

新しい海運産業の環境への影響を管理するには 産業界と漁業界が厳しい努力を迫られるだろう。しかし この努力は不可能なものではない。北極海の至言を巡る紛争激化の不安は 誇張されすぎているように見える。北極海沿岸の八カ国の一部が、海底資源て争っていることは事実だが、おそらく外交的な解決策が見つかるはずだ。八カ国は定期的に”北極評議会”を開いている。もともと環境問題のために設立された組織だが、ほかの問題に対しても関与を深めており、2011年には、初めて拘束力ある協定が結ばれた。この北極捜索救助協定は、開発にも役立つのはもちろん、領海紛争を手際よく解決に導いてくれるだろう。

北極評議会の将来ぱ 北極舞の先住民族の代表を ”恒久的な当事者”としで認める決断ができるがどうかにかかっている。先住民族の生活ぶりは、気候変動が本格化する前から、開発によって大きな変化――たとえば スノーモービルやアルコールや定住化――を余儀なくされてきた。今後さらに開発が進めぱ、一部の問題はさらに悪化するだろう。他の面では恩恵がもたらされるかもしれないが‘。いずれにせよ、何世代にもわたって人々が生活を営んできた風景を、気候変動はぱっさりとなぎ払うこととなるはずだ。北極圏は広大な地域ではなく(地表の4パーセン卜)、人口が多いわけでもないが今後40年のあいだには、人間の面でも環境の面でも、前例のない規模の変化が訪れると予想される。

干魃が広がる可能性

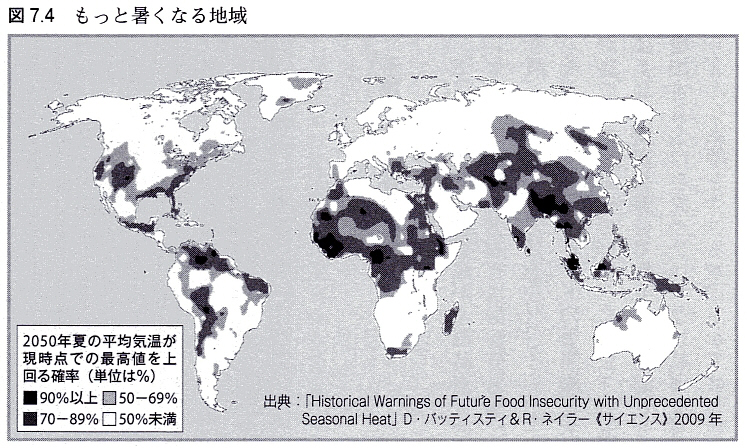

2050年の夏の気温が、現時点での最も暑い夏を上回る確率は、世界の多くの場所で10パーセントから50パーセントと予想され、一部の場所ではもっと高くなるだろう(図7.4を参照)。

また、人々は気象のパターン変化とも取り組む必要に迫られるだろう。コンピューターモデルの多くは、インドの季節風を活発化させている諸要素が、今後は弱まっていく可能性が高いと結論づけている。しかし、気温の上昇で水の蒸発量が増えるため、降雨は激しくなるはずだ。猛烈な勢いで地下水を枯渇させてきたインドの農業システムが、そして、これからも増加する人口を養っていかなければならないインドの農業システムが、新しい気象パターンからどんな影響を受けるかは定かではない。本当の惨事には発展しないまでも、問題なしと予想するのは楽観が過ぎるように思える。東南アジアのような雨の多い地域では、さらに雨が多くなるだろう。そして、蒸発する水分の量が増えれば増えるほど、アフリカ南部や合衆国南西部のような乾いた土地は、さらに干上がることとなるだろう。

これは、世界に干魃が広がることを意味し、一部の地域は破滅的な状況に陥ると予想される。1930年代のアメリカで発生した砂嵐は、純粋な気象現象ではなかっだ。当時の新しい農業活動が、土壌の破壊に大きな役割を果たしていだのだ。人々は現代の農学が、このような悪い相乗効果を防いでくれると考えやすい(補助金制度は今もなお、農業の愚行を促す可能性がある。バイオ燃料の政策が示すとおり、食糧価格を破壊してまで、気候問題のために特異な作物の栽培を奨励したことは、実害がないとしても無意味なのは問違いない)。しかし、たとえ賢明な農業を行なったとしても、ダストボウルをはるかにしのぐ干魃と戦うのは、被害を受けた地域にとっては厳しい試練となるだろうし、被害地域にはアメリカや地中海諸国が含まれる可能性がある。

アフリカの一部では、昔から干魃は珍しいものではなかっだ。熱帯は温帯に比べて、もっと大規模でもっと相乗効果の高い気候変動に見舞われている。主な原因は、半定期的に発生するエルニーニョ (太平洋の熱帯域における水温変動の一局面)だ。エルニーニョの頻度と規模がどう変わっていくかは、気象学の謎のひとつである。しかし、現在より気温が高く、水分の蒸発量が多く、大気の水蒸気含有能力が大きい環境下では、エルニーニョの影響は干魃と洪水をさらに悪化させるだろう(洪水は、水温変動のもうひとつの局面、ラニーニャとの関係のほうが深い)。

二酸化炭素の正の面

破滅的な干魃が襲ってこなくても、農業に依存する人々と地域と国家は脆弱性が高く見える。人間の基本的な活動のうち、農業ほど天気と密接に関わっているものはない。農作物は変化に敏感だ。平均気温の変化、降水量の変化、降雨のパターンの変化、最高気温のパターンの変化……。害虫や病気が農作物を攻撃する一方、人間の手が入っていない自然の生態系は、保水の機能や、高品質の土壌や、農業に欠かせないその他の外因的な恩恵を提供してくれる。高緯度地帯と、中緯度地帯の一部では、温暖化によって植物の成長期が長くなるため、ある程度の利益がもたらされるかもしれない。しかし、長い春の恵みを、暑い夏が台無しにするたろう。干魃までには至らなくとも、トウモロコシのような作物は、特定の時季に酷暑にさらされただけで、不釣り合いなほど大きな損害を受けてしまう。推計によれば、気候の温暖化は過去30年間に、小麦とトウモロコシの収穫高を4〜5パーセント低下させてきたという。収穫期の乱れと低い収穫量による価格高騰は、一部の生産者を利する一方、とりわけ田舎の貧困層に打撃を与えるだろう。彼らは農業助成金を受けられる見込みが低く、農場の生産減少は彼らから雇用機会を奪う。乱高下する石油価格が巡り巡って農作物の価格高騰につながれば、2008年のように食糧価格の問題が深刻化することも考えられる。

農村の貧困層に悪いニュースが続けば、都市の膨張には拍車がかかるはずだ。それ自体は悪いことではない――都市化には炭素排出の増加を抑える効果がある――が、期待されるほどの成果は得られないかもしれない。通常の場合、経済における富裕化と都市化は、農業生産性の向上に続いて起きるか、もしくは農業生産性の向上と同時に進行していく。農業生産性の向上なき富裕化と都市化は、大きな利益をもたらさないか、まったく利益をもたらさないかのどちらかだろう。気候の悪化がアフリカで過剰な都市化を招き、発展を後押しするどころか減速させてきた、と主張する計量経済学の仮説も存在する。これが本当ならば、気候変動への社会の対応能力は損なわれてしまうかもしれない。

このような暗い見通しの中でも、楽観的な要素が2つ挙げられる。第1は、二酸化炭素の肥育効果だ。二酸化炭素濃度が高くなると、ほとんどの植物は光合成をしやすくなる。穏やかな気候のもとでの肥育効果は、温暖化による気候変動の悪影響を上回る可能性もあり、2050年までの数10年間、農作物の純収穫量は増加するかもしれない。熱帯諸国にも恩恵は及ぶだろうが、気温上昇の影響と、植物の成長期に気候が激変する影響を、100パーセント相殺できると予想する人は少ない。第2は、農民と農業支援産業が示してきた適応能力だ。破滅の予言が数え切れないほどあったにもかかわらず、耕地向きの農作物の収穫量は、過去半世紀にわたってめざましい増加を遂げてきた。今後数10年間、この増加傾向が続く可能性は高い。

食糧が増産されない場合、割を食うのは、すでに気候変動の厳しさで疲弊している野生生物だろう。世界人口が増加していく状況下では、既存の農地で農業集約化を進めないかぎり、代替策は農地の拡大しか残っていない。森林の農地転用は多くの場合、生物多様性を害し、雨や洪水の制御を含む生態系の機能を弱め、二酸化炭素の排出を増やすこととなる。しかし、森林破壊を防ぐ方策がひとつある。遺伝子組み換えが世界的に普及している品種、たとえば大豆などを大々的に栽培して収穫量を増やし、農地拡大の圧倒的なプレッシャーを消滅させるのだ。この手法は、二酸化炭素の産業排出を減らすより実現可能性が高いかもしれない。しかし、収穫量が減ってしまった場合は、気候変動が進むにつれ、生息地が破壊されるにつれ、種の絶滅の新たな波が襲いかかってくるだろう。傷つけられた生態系は、気候変動をさらに悪化させるかもしれない。現在のところ、化石燃料から排出される二酸化炭素の半分は、植物と海によって再吸収されているが、地球が温暖化すればするほど、この機能は低下していくと考えるのが妥当だ。そして、生態系が裸にむかれればむかれるほど、衝撃的な機能低下はさらに加速されることとなるだろう。

リスクを管理する

裾野が広く、果てしなく枝分かれし、対応の余地が限られ、政治的に扱いにくい気候変動問題は、単純に解決できるたぐいのものではない。文脈もしくは全体像の中で捉えるべきであり、地球の根幹に関わる取引条件と見なすべきなのだ。現時点ではまだ完全に理解されていない21世紀文明の地球物理学的・地政学的な基盤、と言い換えてもいい。困難なのは問題を解決することではなく、農場、都市、国家、地域、世界全体の各レベルにおいて、それぞれのリスクを管理することだ。

このリスク管理の考え方は、まだ主流にはなっていない。原因のひとつとして挙げられるのは、”大きな問題には大きな解決法”の思考様式に沿った政治勢力が、自らの手法にどれほど欠点があるかを理解していない点だ。リスク管理派の志の高さは、一見しただけでは読みとることができないかもしれない。リスク管理派もさらなる排出削減を求めており、しかし、その理由は微妙に違っている。

コペンハーゲン派の考え方では、温暖化を確実に摂氏2度以内に抑えることが重要だが、リスク管理派の考え方によれば、排出削減によって引き起こされる変化は、本来の目的以外にも利益をもたらす可能性がある。具体的に言うと、二酸化炭素を減らすことは、来るべき温暖化の規模を少し縮小させるだけでなく、発生確率は低いが大きな被害をもたらしうる事態を制御する、という大きな役割も果たしてくれるのだ。リスク管理派は、大胆な数値目標が達成されなかったとき、失敗と見なして問題化するのではなく、達成されたところから未来の努力を出発させる。また、気候変動に対する国家、経済、人間の脆弱性を低減し、適応のための手助けをすることに大きな重点を置く。排出削減だけに的を絞った解決策の迫求は、適応に対する投

資の必要性を軽視する結果を招いた。ほとんどの場合、気候変動への適応を勧めることは、負けを認めるのも同然だと、もしくは、自暴自棄な助言だと見なされてきたのだ。

リスク管理の戦略では、気候の中で行なわれる人間の営みにも目を向ける。パイプや埋立地から漏れたり、水田から発生したりするメタンガス。特に肥料過剰の農地から発生する亜酸化窒素。スモッグの中で生成されるオゾン。これらはすべて温室効果ガスであり、短中期的には二酸化炭素よりかなり強い影響力を持つ。温室効果ガスの排出規制措置は、即時に効果を発揮するうえ、ほかにも恩恵をもたらしてくれる。たとえば、オゾンが減ることは、大気環境が良くなることと、農作物の生産量が上がることを意味するのだ。”黒色炭素”の場合も同じである。窯や、調理器具や、設計のお粗末なストーブや、ディーゼル・エンジンや、森林と泥炭地の火災から排出される煤のような粒子は、局地的に強力な温暖化の効果を発揮しうる。そして、排出を制御するための措置は、気候以外にも利益を及ぼす(たとえば、お粗末な料理用こんろは室内の空気を汚染し、インドなどでは多数の母子を死に至らしめている)。一部の推計によると、海運と火災に由来する黒色炭素を削減すれば、北極圏の海氷の融解を10年以上遅らせることができるという。

人為的にエアロゾルの成層圏に注入する

これらの措置を実施しても、二酸化炭素を削減するための継続的な行動がなければ、気候全般の軌道を決定的に変えることはできないだろう。しかし、より良い再生可能エネルギー技術と、より良い炭素フリー技術が登場するまでの時間稼ぎにはなるはずだ。現在の政策は、大金を投じて既存の再生可能エネルギーを普及させる方向に動いており、実際に適切でない例も見られる(たとえば、曇天が多いドイツ北部に太陽光発電は適さない)。しかし、再生可能エネルギーの先端研究に力点を置けば、将来の選択肢は格段に広がるかもしれない。

温暖化を減速させるのではなく、気候に干渉して冷却を行なう方法も考えられる。大気中から二酸化炭素を取り除く技術はさまざまだが、現時点では、除去能力が基本的に不足しているように、もしくは、高すぎるコストか未成熟な技術のせいで、世界規模での導入が不可能なように見える。このような技術は、排出が増加しているあいだはほとんど効果をあげられないが、排出がかなりの低水準まで落ちれば話は違ってくる。いったん上がった二酸化炭素濃度は、外からの干渉がないかぎり、たとえ排出がゼロになっても、長いあいだ維持される可能性が高い。おそらく濃度を下げる唯一の方法は、積極的に二酸化炭素の一部を大気から除去することだろう。排出削減の場合と同じく、二酸化炭素を直接回収する措置は、実際に効果が現われるまでに、数10年、数100年の時間がかかると予想される。しかし、巨大な大陸氷河の崩壊のように、気候変動の悪影響が現われるまでの時間も、数10年、数100年の場合もあれば、もっと長い場合もあるはずだ。二酸化炭素の濃度を低下させることで、グリーンランドや南極西部の大陸氷河を崩壊から守れるなら、積極的な干渉を試してみる価値は充分にある。

もっと劇的な効果を期待できるのは、地表が吸収する太陽光の量を減らし、即時に気候を冷却する技術だろう。この方法についてはさまざまなアイデアがあるが、最も直接的なのは、成層圏内の硫化物エアロゾル層を厚くすることだ。石炭や石油から大気圏下層へ放出される硫化物と同じく、成層圏のエアロゾルも地球を冷却させる。大きな火山爆発でガスが噴き上がり、成層圏内の硫化物エアロゾル層が厚くなって、結果として気温が下がるのと同じ理屈だ。大気圏下層に比べると、成層圏の場合は効率性が格段に高い。成層圏には雨がないので硫化物が洗い流される心配はなく、滞留する期間は数日ではなく一年ほどに及ぶ。硫化物を成層圏に絶えず注入してやれば、かなりの冷却効果を期待できるうえに、大気圏下層と違って硫化物が人の健康を害する恐れもない。

このような注入は技術的には簡単だろうが、政治的、倫理的、気候学的にリスクをはらんでいる。成層圏の硫化物の冷却効果は、二酸化炭素の温室効果を完全には相殺できず、おそらく一部の地域を現在よりも乾燥化させるだろう。もちろん、気候変動がこのまま進行する場合より、確実に乾燥が悪化するとは言い切れないが……。気候変動は、人間の営みが不注意で生み出した副作用として倫理間題を提起してきたが、人為的な冷却はそれとは別種の倫理間題を喚起するだろう。そして、ファウスト的なうぬぼれに対する不安や、地球のフランケンシュタイン化に対する不安を引き起こすだろう゜国家や国家連合が他国の気候を制御しようとする行為は、政治的には敵対行為と見なされるかもしれない。これらの理由から、注入が実現される可能性は低く、リスク管理派がこの手法を推奨するのは、現状維持のリスクが急速かつ明白に高まった場合だけに限られるだろう。

要するに、成層圏を硫化物で満たす方法は、地球温暖化問題の解決策にはならないのだ。しかし、ほかに解決策があるわけではなく、そもそも、気候変動は答えの出る間題ではない。摩天楼や宇宙船のように、気候間題は未来の時代を象徴するものではなく、未来が現実となったときには、奇妙な古めかしさを感じさせるものに、もしくは完全に当たり前のものになっているだろう。未来の中に気候変動が含まれているのではなく、気候変動の中に未来が含まれているのだから。もちろん、解決できないと言っているわけではない。気候変動には、人々が見分けられる程度の差違があるし、良い軌道と悪い軌道があるし、良いリスク管理法と悪いリスク管理法がある。間違いなくある。気候変動は今世紀が回避しようとして回避できるたぐいのものではない。気候変動は今世紀の展開を形作っていくものなのだ。

第7章のまとめ

気候変動については現時点で正確に予想する方法は確立されていない。エネルギーのポートフォリオがどう変わるか、経済成長がどうなるのか、さらに気候の変化によって人間が対策を講ずることなど、様々な不確定要因が多すぎるためである。

しかし、全体として人間が活動する結果としての二酸化炭素の増加は、温暖化に結びつくということはコンセンサスとしてあり、だからこそ、これまで先進国が音頭をとって、二酸化炭素排出削減の試みがなされてきた。

1992年のリオデジャネイロ地球サミットで案出された国連気候変動枠組条約。この条約の署名国――ほぼすべての国――は、危険な気候変動を止めることを表明した。

第2の進展は、1997年の同条約の会議で合意された京都議定書。富裕諸国はこの議定書のもと、2012年の二酸化炭素排出量について、それぞれの数値目標を達成することを表明した。しかし、各国の数値目標にはほとんど強制力がなく、合意形成を主導したアメリカは、議会の批准を得られずに不参加となってしまった。

2009年のコペンハーゲン会議はこのような状況をさらに前進させ、京都議定書よりもっと野心的な数値目標を、富裕諸国だけでなくすべての国々に掲げさせるはずだっだが失敗に終わった。その理由は、新興国が経済成長を達成するためには、二酸化炭素をこれまで以上に排出せざるをえないという背景がある。

そうした中、2010年のメキシコのカンクン会議で中国が、2020年までに経済の炭素集約度を40〜45パーセント削減すると表明した。これは、GDP当たりの二酸化炭素排出量を、2005年水準の半分強まで減らすことを意味する。中国では、福島原発事故で、原子力への信頼が揺らいでいるのにもかかわらず、新しい原子力発電所を増設していく。風力発電など再生可能エネルギーヘの投資も増える。

温暖化で北極は、夏の間は海になるという将来が予想される。海水部が増えることにより、海洋地下資源開発の促進、あるいは新たな漁獲域の出現など大きな変化があるだろう。

人類の活動によるもうひとつの副産物「エアロゾル」は冷却機能を持つ。成層圏にこのエアロゾルを人為的に注入することによって温暖化を防ぐという案があるが、どのような影響が出るかわからない面も多く、リスクがあるため実現はしないだろう。