第6章 宗教はゆっくりと後退する

経済発展で人々は宗教を相対化する傾向にある。

2050年には、世界の信仰者の数自体は増えているが

原理主義的勢力は退潮し、最終的に地球を受け継ぐのは無宗教の勢力だ。

世界における宗教の勢力図が大きく変わるようなことは、現在から2050年までのあいだに、救世主が本当に現われでもしないかぎりない。キリスト教のイエスや、イスラム教のマフディーや、ユダヤ教のメシアが現われなければ、今日の宗教信仰のパターンがほぼそのまま続いていくだろう。なぜなら、宗教はおおむね相続されるものだからだ。何か特殊な事情でもな いかぎり、親と子は同じ宗教観を、少なくともほぼ同じ宗教観を共有している場合が多い。だから、世界の宗教地図上における大きな変化は、数世代分の時間を必要とする。

本章では、2050年までに超自然的な激変が起きないとし、神の王国が当分のあいだ建設されないと仮定することにしよう。しかし、この条件下でも、魂に関するトレンド予測は一筋縄ではいかない。宗教問題は現状の把握さえむずかしく、未来の状況は言わずもがなだ。信仰に関するデータは信頼が置けないことで有名であり、特に世論調査と対面取材を通じたデータの信頼性は低い。人々は自分の精神生活について、曖昧に捉えている場合もあれば、混同して捉えている場合もある。本心を明かそうとしない場合もあるだろう。ある人にとっての神は、祈りに応えて魂の審判を行なう存在かもしれないし、別の人にとっての神は、人格を持だない漠然とした力かもしれない。だから、神を信じると回答する人の比率を調査しても、これが有益な情報になるとはかぎらないのだ。社会の許容度を気にかける人々は、自分が宗教に のめり込んでいる度合いを、大げさに答える場合もあれば控え目に答える場合もあるだろう。また、超自然的な信仰を持つ人々は、質問を連想ゲームのように扱い、頭に浮かんだ最初の言葉を答えることが多い。

キリスト教、イスラム教、無宗教という三大勢力

調査対象者の所属宗教を幅広く記録した国勢調査のデータは、明確な宗教観を深く掘り下げた調査データより、さまざまな問題の悪影響を受けにくい。とはいえ、国勢調査のデータが完璧から程遠いことも事実だ。共産国は信者を少なく発表するだろうし、宗教問題に神経質な政権は、少数民族集団(たとえば、エジプトのキリスト教徒)について同じような虚偽の報告をするかもしれない。もう宗教施設には通っていなくても、子供のころに接した宗教を、無頓着に調査票に書き込む人も多いはずだ。それでも、このような公式の統計と、主要な宗教組織が補完的に行なっている調査研究は、宗教に関する大きなトレンドを探る際、存在する中で最高

図6.1は、WRDのデータをもとに、20世紀における主要宗教の推移を示したものだ。

地球上には約1万の宗教があると言われ、2000年の時点では、信者25万人以上の宗教 は270を数えた。図6.1に記載されているのは、世界人口の2パーセントを超える集団のみ。不可知論者と無神論者は、無宗教のカテゴリーに含まれる。2050年における比率は 予想値であり、それぞれの信仰者集団(と非信仰者集団)については、集団内の出生数から死亡数を引き、加入者から脱退者を引くことで、将来の人口動態のトレンドを反映させている。

図6.1からは二つの特徴が読みとれる。第1に、キリスト教は20世紀で最大の信者数を 誇る宗教として、他の宗教の追随を許さぬ盤石な地位を保ってきたが、世界人口に占めるイスラム教徒の比率も、1900年には12.3パーセントだったものが、21世紀後には21.1パーセントヘと大きく膨らんでいる。この原因はもっぱら、イスラム諸国の人口爆発に求められる。1970年から2000年までの期間で見ると、イスラム教への改宗者一人につき、 キリスト教への改宗者は三人を数えた。しかし、イスラム教徒はキリスト教徒とは比べものにならないほど多くの子供をもうけるため、世界人口に占める比率は跳ね上がってきたのである。

第2の特徴は、有史以来初めて、大勢の人々が神への信仰を捨てたことだ。ロサンジェルスにあるピッツァー大学のフィル・ザッカーマンが行なった控え目な分析でも、世界の無宗教人口は少なくとも5億人にのぼり、宗教分野では第4位の勢力になると示唆されている。不可知論と無神論の歴史は比較的新しく、18世紀末、ヨーロッパの小規模な最高学歴層の中で支持を集めはじめ、19世紀末には、やはりヨーロッパのエリート層で支持を加速させた。そして、20世紀に入ると支持はさらに広がり、世界人口に占める割合は、世紀初頭の0.2パーセントから、世紀末の約13パーセントヘと上昇した。同時期に占有率がこれほど急上昇した宗教は存在しない。

共産主義だった国々は統計の現われ方がイレギュラーになる

無宗教者の比率が最高水準にある国々―― フランスや日本やスカンジナビア諸国では、半数近い国民もしくは半数以上の国民が神を信じないと回答する ―― は、大多数が共産国でもなければ旧共産国でもない。しかし、旧ソ連と東欧における共産主義の盛衰は、無宗教者の勢力図を作る際の大きな障害となっている。中国では1949年に共産主義革命が起こったが、1976年に毛沢車が死去して以降、一部の宗教に対する政府の寛容度が高まってきた。

公式に無神論を掲げる独裁国家では、今後も、大勢の信仰者たちの宗教観が正しく記録されないだろう。また、無神論的な世俗主義を押しつけられてきた人々の多くは、いったん宗教との接触を許されれば、いつ宗教に帰依してもおかしくはない。世俗主義をとる政府の人気が低い場合は、特にその傾向が強まるはずだ。だからこそ、1970年代をピークに、無宗教者の数が減少に転じたように見えるのである(図6.1を参照)。

WRDの共同編集者のトッド・ジョンソンによると、20世紀末までの40年間に、無宗教者の減少が世界規模で記録された理由は、旧ソ巡圏の共産主義体制の崩壊で説明できるという。無宗教者に勘定されてきた人々の一部は、実際にはなんらかの宗教を信仰していたのだ。だから、数字上で無宗教者が減ったことは、現状が反映されたというよりも、間違っていた数字が修正されたという色合いが濃い。とはいえ、旧共産国で宗教信仰が純粋に増えたように見えるのも、また事実である。

今後数10年間に無神論者と不可知論者が減るという予想(世界人口に占める比率が2010年の11.6パーセントから、2050年には7.6パーセントまで減少する)は、中国において宗教の許容度が高まることを反映している。人類のおよそ5人に1人は中国を母国としており、中国の宗教的トレンドは一定のあいだ、世界全体のトレンドに甚大な影響を及ぼすだろう。中国共産党は、党員には宗教信仰を思いとどまらせているものの、現時点では仏教、道教、イスラム教、カトリック、プロテスタントの信仰活動を(きわめて厳しい条件のもとで)公式に許容している。世界の無宗教者のうち、およそ3分の2は中国に住んでいるため、中国国民が宗教の再発見を許されているとするなら、途上諸国で進む世俗化の影響は、中国の宗教化によってかき消される可能性が高い。

いわゆる世俗化仮説によれば、ほかの諸条件が同一の場合、社会は経済発展につれて宗教性を低下させていく。この仮説については、のちに擁護論を展開するつもりだが、現時点で言及 しておくべきなのは、富裕化している中国と多数の旧共産国における宗教の復活が、世俗化仮説と矛盾するものではないという点だ。世俗化仮説の目的は、正常な経済的社会的発展の過程で何が起こるかを説明することであり、人々の信仰心に指図を与える独裁政権の盛衰が、正常な発展パターンに歪みを生じさせた場合、そもそも仮説を当てはめるべきではない。

20世紀の宗教の動向は、イスラム教徒の劇的な自然増と、無宗教者の出現に加え、さらに2つの世界的トレンドに特徴づけられてきた。これらのトレンドは今後も続くと予想されるが、おそらくは進行のペースは遅くなるだろう。第1のトレンドは、キリスト教の南半球への移動。キリスト教は西欧と北米というかつての拠点で縮小する一方、アジアとサハラ以南のアフリカと南米では拡大している。第2のトレンドは、宗教のグローバル化。地域に根付く伝統的な信仰は、多国籍に活動する宗教、主としてキリスト教とイスラム教に信者を奪われてきた。

20世紀が始まったとき、世界人口の20パ−セント以上は、中国の民間信仰の帰依者に分類されていた。このカテゴリーには、地神信仰、祖先崇拝、仏教分派、儒教倫理、呪術信仰、道教が含まれる。民間信仰の帰依者の割合は、現時点で7パーセント以下と記録されているが、減少傾向は共産主義の興隆とともに始まっており、実際の減少幅はもっと小さいはずだ。民族宗教

―― "邪教"の丁寧な呼び方

―― での落ち込みはもっと顕著で、1900年には7.3パ−セントだったものが、2000年には3.8パ−セントトまで低下している。20世紀初期の

貧困と出生率と宗教は連関する

地球全体の数字を見るかぎり、中国というひとつの原因だけで、世界は宗教性を高める方向へ進んでいる。しかし、これまで主張されてきたように、ほかの地域でも宗教の復活が起こっているのだろうか? 復活の証拠とされるものは、数も種類も多い。1970年代に息を吹き返したイスラム原理主義は、毎日のニュースが物語るとおり拡大傾向にある。アフリカのいくつかの地域ではキリスト教徒が増加している。旧ソ連圏に住む市民の多くは、それぞれ自分の教会を再発見している。ペンテコステ派は南米での膨張が著しく、ある推計によれば、南米大陸の総人口に占める信者の比率は、1970年の4.4パーセントから、1990年には27パーセントまで跳ね上がった。政教分離に厳格な北西ヨーロッパの諸国でも、無宗教者の増加ペースは減速したように見える。アメリカは依然として高水準の宗教性を示しているが、一般的にいうと、これは本来ならかなりの貧困国にしか見られない現象だ。

以上のような断片的な観察は、どのような結果にたどり着くのか? おそらく、大きな意味はなさないだろう。なぜなら、宗教の衰退を示す逸話も、同じように語られているからだ。アメリカでのキリスト教徒の増加は、ヨーロッパの減少分で相殺される。改宗を是とするプロテスタントの南米における興隆は、活気に欠ける伝統的なカトリックの凋落でバランスが保たれている。客観データの大部分が示すとおり、アメリカの宗教性が絶対的には高いとしても、相対的には右屑下がりの傾向が続いている。ほとんどがプロテスタント国である北西ヨーロッパでは、世俗化のペースが減速を見せているが、比較的世俗化の開始が遅かったカトリック国、たとえばイタリアやアイルランドでは、宗教から離脱するペースが現在でも加速している。 2003年、ハーバード大学ウェザーヘッド研究所は次のような分析結果を発表した。世界の富裕諸国のほとんどでは、宗教信仰そのものと宗教儀式への参加が減ってきているものの、世界人口の大部分を占める貧困諸国は宗教復活のまっただ中にある、と。人口動態の側面から見ただけでも、将来、宗教性の高い人々の層が爆発的に膨張するのは間違いない。今後数十年間、貧困国における敬虔な信仰者の割介がまったく変わらないと仮定すると、この地球はかなりの長期にわたって、信仰者たちの手で受け継がれていくこととなるだろう。なぜなら、貧困諸国の人口増加は、富裕諸国よりずっと速いペースで進んでいくからだ。信仰者は非信仰者よ り繁殖力が強いとも言い換えられる。

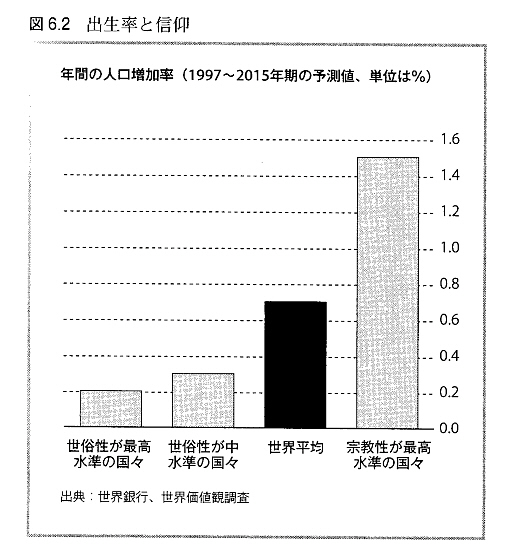

図6.2は、宗教性の高い国々の人口増加率が。そうでない国々を大きく上回ることを示している。

人口増加率の違いは、国際比較だけでなく国内比較においても観察される。同じ国の中でも、宗教的な集団は世俗的な集団より、多くの子供を産む傾向があるのだ。ロンドン大学バークベック・カレッジのエリックーカウフマン教授は、自著『宗教は地球を継ぐべきか』の中で、先進諸国で無宗教者を自認する人々は「有史以来最も低い出生率を示している」と述べた。

各国内の宗教の分布状況を見たとき、多くの場合、最も顕著な変化は出生率の違いによってもたらされるだろう。イスラエルを例にとると、ユダヤ教超正統派の信者は、ほかのイスラエル人より子供の数が3倍も多い。これが最大の理由となって、超正統派は今世紀後半に、イスラエルの人口の過半数を占めると予想されている。次の例は、少し前まで非主流派集団だったモルモン教だ。 モルモン教徒は大家族を作る傾向が あるため、アメリカではユダヤ教徒の数を上回ろうとしている。いや、すでに上回っているかもしれい。1900年から1975年までのあいだアメリカの保守的な福音派プロテスタントは急増してきたが、エリック・カウフマン教授の推計によれば、増加分のおよそ4分の3は、他宗教からの改宗ではなく、単純に高い出生率に由来しているという。

カウフマンもほかの人口統計学者と同じく、21世紀を通じて西ヨーロッパが宗教性を著しく高めていくと予想する。理由は、貧困諸国からの移民と、相対的に低い無宗教者の出生率だ。

では、ほかの諸条件が同一の場合、世界は永遠に宗教性を高めつづけるのか? おそらく、そうはならないだろう。信仰者層の高い出生率は、所得が上昇するにつれて下落すると予想されるからだ。過去が未来の手引きとなるなら、いずれ移民たちは受け入れ国の人々と同じ傾向を示すようになるだろうし、貧困諸国では宗教性と出生率が低下していくだろう。経済展の遅れと宗教性の高さには、図6.3が示すとおり強い関連性がある。

図6.3は、世界175力国のデータを基にしており、各国は国連の人間開発指数 ―― 人当たりGDP、平均寿命、教育水準から算出 ―― によって、3つのカテゴリーに分類されている。経済開発の度合いが最も低 いグループ(農業経済の97力国)は、どの宗教指標をとっても、最も豊かなグループ (ポスト産業経済の20力国)の2倍以上の数字を示し、経済開発が中程度のグループ (産業経済の58力国)は、すべての宗教指標で両者の中間に位置する(貧困と宗教の強い結びつきは国内にも存在する。ポスト産業経 済に属する各国を見ると、最も貧しい階層の宗教性は、最も豊かな階層より約2倍も高い)。

アメリカという例外

世俗化仮説によると、国が豊かになっていけば、最終的に宗教性は弱まっていく。しかし、過去20年のあいだに、少数の社会学者たちが仮説に疑問を持ちはじめた。主な理由は、アメリカという特異な存在だ。確かに、米国は富と信心深さを両立させ、トレンドに抵抗しているように見える。世俗化仮説の懐疑派は、ヨーロッパこそが例外で、欧州以外の世界は米国のパターンに追随すると主張する。なるほど、宗教に対する興味が際立って低いスカンジナビア諸国を除くと、経済発展が宗教を根絶させるという兆候はまったく見られない。しかし、世俗化仮説の支持者の中に、宗教の完全消滅を信じる者がひとりでもいたかどうかは疑問だ。また、アメリカではなくヨーロッパを例外と見なすことには、違和感を禁じえない。なぜなら、米国を除く非欧州の富裕諸国――カナダ、日本、オーストラリア、ニュージーランドなど――でも欧州型の世俗化か進行しているからだ。

ここからは、アメリカの宗教事情を詳しく見ていきたい。経済発展に直面したときの宗教が、どう変化してどう衰退するのかについて、もっと明快な全体像をつかむことができるはずだ。ほかの国々の行く末を、事前に予測することもできるかもしれない。

しかし、社会における宗教性の低下とは、いったいどんな状況を意味するのか? 宗教儀式に参加する人の数や、神を信じると回答する人の数や、宗教が自分にとって重要だと主張する 人の数ではないはずだ。また、人々が何を信じているのか、人々が他人の信仰にどんな態度をとるのか、人々の信仰心が道徳観と政治観にどう影響しているのか、という点も正確に把握しておく必要がある。宗教組織や宗教団体の政治力と、文化に対する影響力も検証しておかなければならない。

ここでは、AとBという二つの社会を想定してみよう。社会Aでは、伝統的な宗教が影響力を行使して、同性愛を非合法化し、学校での進化論の授業を禁止している。社会Aでは、大多

数の人々が聖典の内容を言葉どおりに受け取り、奇跡の信仰と同じように、超自然的な信仰を是認している。社会Aの信仰者の大多数は、自分の宗教だけが正当性を持っており、他宗教の信者は死後の世界で苦しむことになると主張する。社会Bは社会Aと正反対だ。社会Bの市民

想像上の二つの社会を比べたとき、宗教性が高いのはどちらだろうか? 教会もしくはモスクに通う大多数や、神を信じると回答する大多数で比較しなくても、宗教がより大きな力を持っているのは社会Aのほうだとわかる。社会Bでは、教育と個人主義とさまざまな近代化の力が明らかな効果を発揮し、500年前にはあらゆる場所で見られた宗教信仰様式を崩壊させてきた。たとえ、毎週教会に通っている人の数で、社会Bが社会Aを上回ったとしても、宗教性は社会Aのほうが高い。世俗化仮説に従えば、社会は発展するにつれて、Aから離れてBへ近づいていく。神を信じると回答する人の数が比較的多くても、キリスト教の根本主義と保守派勢力の考え方をマスコミが大きく取りあげようとも、アメリカもこの原則からは逃れられないの だ。

1966年、イギリスの宗教社会学者ブライアン・ウィルソンは、欧州人が教会を捨てることで世俗化してきたのに対し、米国人は教会そのものを世俗化させてきたのだと看破した。言葉を換えれば、アメリカ人は口先では宗教を信じると言いつづけながら、宗教の宗教性を薄めてきたのだ。イギリスの社会学者スティーヴ・ブルースは、2011年の『世俗化』の中で、アメリカ人の信仰の重点が「来世から現世へ、神の賛美から人間らしい欲求

ひょっとすると、アメリカの宗教の変化を最もよく表しているのは、人々が宗教儀式に参加する理由かもしれない。1920年代、米国のある都市で行なわれた調査によると、最も多い理由は、”神への恭順に必要不可欠”というものだった。しかし、1977年の調査では、”喜び”のためという理由が一位を占めた。ライバル宗教の信者は地獄に堕ちる、と考える人々の 数がアメリカで減少したことは、宗教が生活様式の選択のひとつになっていることを示唆する。

キリスト教は唯一正しい宗教であり、すべての人々に受け入れられるべきだ、とアメリカ人が回答する確率は、1940年代から1970年代までのあいだに激減した。2008年の時点では、米国の信仰者の約78パーセントが、「永遠の生に導いてくれる宗教は数多く存在する」と認めている。アメリカ人の信仰はより曖昧になるとともに、原理主義的な要素がきわめて小さくなってきた。聖書の内容は文字どおり正しいと主張する米国人の割合は、1964年の65パーセントから、2009年の26パーセントヘと大きく落ち込んだ。ピュー・フォーフムが行なった世論調査によれば、2007年のアメリカでは、信仰者の約3分の1が、神を”人格を持だない力”と捉えていた。これが何を意味するかは人それぞれだが、彼らは ”人格を持つ至高の存在”という伝統的な考え方を持っていない。

無宗教者とリベラル系宗派の信者は、米国内で原理主義的信仰と”宗教右派”が強く見えることに、困惑と幻滅を感じる傾向がある。しかし、原理主義と保守系宗派の力は、”見出しの錯誤”と呼ぶべき現象で誇張されている。原理主義がニュースバリューを持つのは、彼らの考え方が規範を外れているからだ。そして、保守系宗派が騒がしくキャンペーンを展開するのは、 あらゆる戦いで負けそうになっているからだ(スティーヴーブルースいわく「勝者は抗議しない」)。1970年代末、福音派のテレビ伝道師たちが始めた”モラル・マジョリテイ”運動は、キリスト教保守派が世間の流れを正しく感じとった結果だった。世俗化とリベラルな価値観によって、自分たちに不利な流れが創り出されている、と。

それ以降、宗教右派は主目的の達成にことごとく失敗してきた。同性愛そのものだけでなく、同性愛者の結婚までもが広く認められた。鶏姦を処罰する法律は廃止され、人工中絶の非合法化は実現できず、外へ働きに出る女性と子供の数は増え、結婚せずに同棲するカップルは増え、学校教育では特殊創造説(訳注;宇宙と地球の誕生を、聖書が言う『創造の6日間』どおりに行なわれたとし地球が今から6千年から1万年前に創られたとする説)と”インテリジェント・デザイン”説(訳注;進化は無目的に行なわれているわけではなく、神がコントロールし ているという説)が進化論と同等の取り扱いを受けられず、アメリカの厳格な政教分離の壁は 崩されていない。宗教右派が前進を勝ち取った唯一の分野は人工中絶で、現在のところ、一部の地域では以前よりも手術が受けにくくなっている。ただし、堕胎の禁止は、もともと宗教右派以外からも広い支持を集めていた問題のひとつだ。

要するに、米国における従来型宗教の影響力は、見た目ほど強くないのである。国家の宗教性を測る幅広い指標は、どれも継続して数値が下がりつづけている。1948年、無宗教と答 えるアメリカ人は2パーセントだったが、1990年代未の世論調査は12〜16パーセントという数字を示している。全米世論調査センターによれば、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教の寺院に定期的に通っている人の割合は、1971年には全人口の41パーセントだった が、2002年には31パーセントまで減少した。アメリカの信仰者にとって未来の見通し は暗い。なぜなら、今日の若年世代は老年世代より宗教性が低く、成人初期を過ぎると宗教性が変化する確率は小さくなるからだ。2007年のピュー・フォーフムの調査によると、人格 を持つ神の存在を絶対的に信じている人の割合は、65歳以上の年齢層で57パーセント、29歳以下の年齢層ではわずか45パーセントだった。そして、いずれの年齢層でも、宗教性が前世代を上回る可能性は低かった。

それでもなお、おしなべて見れば、アメリカ人はほかの富裕大国の国民と比べて格段に宗教性が高い。この現象に対しては、数多くの説明が試みられてきた。説得力を感じさせる解釈のひとつは、きわめて流動性が高いうえ、さまざまな民族が混じり合う移民たちにとって、教会がコミュニティの供給源になっているというものだ。米国の全人口のうち、約12パーセントは外国――多くはアメリカより貧しく、アメリカより宗教性が高い――で生まれており、米国に到着したばかりの人々は、同じ民族の仲間が通っている教会に、社会的支援を求める傾向がある。

移民の3分の2は、キリスト教国の出身であるため、彼らが住み着いた地域では、地元の宗教組織の勢力が強化されやすい。対照的に、ヨーロッパ諸国では、移民のほとんどがイスラム 教徒かヒンズー教徒で構成されている。国内で生まれ育ったアメリカ人の場合も、ほかの先進諸国と比べると、家族や友人と離れて暮らす確率が高い。アメリカは国土がとても広いうえに、平均的な米国人は一生のうちにおよそ12回の転居を経験する。そして、教会は新参者にすぐさまコミュニティを提供してくれるのだ。

最終的には世界的規模で無宗教化が進む

いくつかの文化的、歴史的、人口動態的要因が、アメリカの宗教生活に大きな影響を与えて いることは間違いない。しかし、世俗化仮説の観点から見ると、最も重要性が高いのは、宗教に関する多くの側面で、アメリカが富裕国よりも貧困国に似ているという事実だ。要するに、ほかの富裕諸国と比較したとき、アメリカ大の生活にはより大きな困難が伴うのである。

まずは、人間の健康福祉の最も基本的な指標、平均寿命について見ていこう。アメリカはこの分野で、世界の十位までに入っていない。いや、20位まで広げても、30位まで広げても、アメリカの名前は見つからない。国連の全加盟国の中で、アメリカは34位なのだ。全国民向けの健康保険制度がないのも、先進諸国ではアメリカだけであり、4千万人以上の無保険者という実状は、比較的所得が高くても、病気で破産する恐れかおることを意味する。福祉のセーフティネットは、ヨーロッパの基準に照らすと貧弱さが否めず、仕事を失えばすべてを失うことになりかねない。米国内では、貧困と経済的不平等の水準が驚くほど高い。殺人の発生率は先進諸国では飛び抜けて1位を占め、第2位の殺人大国とは2倍の開きがある。また、人口に占める服役者の割合も、富裕国の中では群を抜いている。ここまでの話をまとめると、ほかの富裕諸国の市民と比べて、アメリカ人はより危険に近いところで生きているわけだ。誰かが助けてくれる見込みがないために、とりわけ神の助けが必要となるのである。

ハーバード大学のピッパ・ノリスとミシガン大学のロナルド・イングルハートが開発した修正版世俗化仮説によれば、「宗教性を高めているのは……無防備だという感覚」であり、経済

を含む諸側面における安心感が、世俗化の行く末を大きく左右するという。この主張は、ほか

の富裕諸国に比べて米国の宗教性が高い理由を説明してくれるだろう。通常の場合、経済発展は人々に安心をもたらすが、アメリカの富はその提供を怠ってきたのだ(じっさい、貧困度の

このように、世俗化仮説はおおむね正しく見える。仮説どおりに事態が進展するなら、世界の途上諸国は最終的に、過去のパターンを踏襲すると予想される。長期的に見れば、富裕化と生活の安全化が進むにつれ、途上諸国の宗教性は薄まっていくだろう。もちろん、貧困国が富裕化するスピードは誰にもわからないし、米国型ではなく欧州型の世俗化を促すと考えられる 一定水準の安心を、どこの国が人々に提供できるようになるかもわからない。しかし、救世主が到来することに賭けるよりも、先進諸国でやがて宗教が弱体化することに賭けるほうが、おそらく勝算は大きいはずだ。

第6章のまとめ

地球上には約1万の宗教があると言われ、2000年の時点では、信者25万人以上の宗教は270を数えた。

世界人口に占めるイスラム教徒の比率も、1900年には12.3パーセントだったものが、1世紀後には21.1パーセントへと大きく膨らんでいる。この原因はもっぱら、イスラム諸国の人口爆発に求められる。

キリスト教とイスラム教はこの2世紀、世界の各地にある民間信仰、土俗宗教の信者を奮って伸長してきた。

貧しければ貧しいほど宗教に帰依する割合が高くなり、豊かになればなるほど、宗教は相対化されていく。

数の上で、宗教に帰依する者の数が1970年代を境に増えているように見えるのは、中国政府が国民に宗教を認めるようになったからであり、それは、本来宗教を信じていた人たちが、顕在化し見えるようになっただけとも言える。

宗教性の高い国の出生率は高くなる。また同じ国内でも、信仰心に篤い人々のグループのほうが無宗教の人々のグループより計多くの子供を産む。先進国の中の無宗教の人々のグループはもっとも低い出生率である。

経済発展の遅れと宗教性の高さには、強い連関がある。貧困と宗教の強い結びつきは国内にも存在する。ポスト産業経済に属する各国を見ると、最も貧しい階層の宗教性は、最も豊かな階層より約2倍も高い。

したがって、現在出生率が高く人口の配当を受け経済成長を続ける新興国も、先進国化するにしたがって、宗教は相対化され、無宗教者の割合は増えていくということになる。

唯一の例外はアメリカだが、アメリカは平均寿命で見ても、世界で34位の地位に留まり、殺人の発生率、人口に占める服役者の割合も先進国の中ではとびぬけて高く、貧困国のパターンを有している。このあたりが、アメリカにおける宗教人口の多さの理由になっているのかもしれない。