第5章 言語と文化の未来

グローバル化と最新技術は文化に影響を及ぼすだろう。

しかし、人々の嗜好には地元色がいつまでも残りつづけるだろう。

英語の一極支配は続き、中国語は世界言語とはならない。

40年というスパンで”文化”を語じるのは、経済や人口や気候などの数学的要素が高い分野を語じるより、大きな危険が伴う。長期的に見ると、今日このときの文化トレンドは、ほとんどなんの意味も持たない可能性があるからだ。向こう見ずな音楽ライターは、1962年の時点で、お揃いの服でハーモニーを奏でるマッシュルームカットの4人組が、2012年までに音楽業界を支配していると予想するかもしれない。この予想は、初めの4年間だけ大当たりと語価されるだろうが、50年のスパンで見れば大はずれと見なされるだろう。 さらに言うと、”文化”には数多くの意味がある。文化という言葉から威圧感を受ける人々は、絵画やオペラのように金持ちが楽しむものと解釈する。人類学者と社会学者にとっての文化は、言語や料理から最も原始的な社会の習俗まで、ありとあらゆるものを意味する。余暇に行なうこと、という定義も可能だ(図5.1を参照)。

しかし、正確な定義はむずかしくとも、文化が抱える幅広いテーマはいくつか浮かび上がってくる。

第1は、親近感が重要性を持つという点だ。グローバル化と技術進歩は、しばしば”距離の死”を意味すると言われる。物理的側面から見ると、これは正しい。現在では、カリフォルニアに住む人とニューヨークに住む人が、さまざまなメディア(これから間違いなく拡大していくツイッターやフェイスブックやスカイプ)と共通言語を使い、リアルタイムで好きなバンドについておしゃべりをすることができる。しかし、”物理的な距離の死”は起こっても”文化的な距離の死”は起こっていない。中国とアラブの新興富裕層の台頭は、美術品の売上を激増させてきたが、増加分のほとんどは、中国美術とイスラム美術の売上だった。通信技術の発達によって、人々は世界じゅうの意見と手軽に接することができるようになった。しかし、多くの人々が接触を望んでいるのは、とりわけ自分と似た意見のように見える。

第2のテーマは、金がトレンドを動かす一方で、すべてを動かせるわけではないという点だ。中国――”今後40年間”の物語の鍵を握る国――の経済成長は、美術品がますます東方へ移動することを意味する。しかし、中国語が英語に取って代わることや、中国企業がハリウッドの栄光を奪うことは意味しない。金融資本が即座に移動できるのに対し、人的資本はそうもいかないのだ。言語は長い時間をかけて学ばれ、一生使いつづけられるため、中国の急成長は中国語の急成長につながらないと予想される。また、特定の地域に群れ集まっている技術スキル(例えばハリウッドの超大作に必要とされるもの)を、すぐに別の場所で再現させることもむずかしいだろう。

最後のテーマは、依然として情報の門番が重要な役割を果たしつづけるという点だ。技術進歩のおかげで、人々はどんなジャンルであろうと、好きな音楽を手軽に聴けるようになった。しかし、いつでもどこでも楽曲をダウンロードできる環境は、ニッチ市場の拡大ではなく、大ヒット曲へのさらなる集中を招いている。ブログやツイッターやポッドキャストの送り手は、ニュースの供給体制を揺るがしたが、既存の体制に取って代わったわけではない。未来の世界でも、出版社や美術商や映画製作会社は、人々の買う、読む、聴く、観るの行動に、最大の影響力を及ぼしているはずだ。

ドラゴンの取り分

おそらく、世界の文化を変えている永続的トレンドは、視覚芸術を例にとればいちばん理解しやすいだろう。視覚芸術の重心は東へ移動している。中国経済の隆盛と中東の石油マネーは、文化財の進行方向を逆転させてきた。そして、現在では西から東への流れができあがっているのだ。

2010年、中国の美術品市場は世界全体の23パーセントを占め、イギリスを抜いてアメリカに次ぐ世界第2位の規模となった。これは短期トレンドと長期トレンドの両方が合わさった結果と言える。2008年から始まった金融危機は、欧米の市場と、市場で美術品を買い漁る金持ちを叩きのめした。そして、2008年から2009年までのあいだに、世界の美術品と骨董品の売上高を23パーセント縮小させた。中国は金融危機のダメージが比較的少なかったのである。

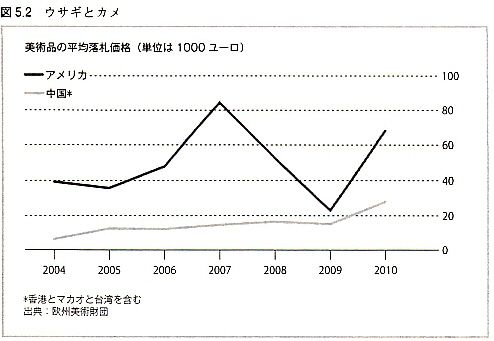

もともと美術品市場は変動が激しく、ブーム時には1年で50パーセント以上高騰する一方、低迷期の下落幅は3分の1に達する。しかし、中国は右肩上がりで成長してきた。2002年から2010年までのあいだ、美術品市場の取引総額はなんと530パーセント増加し、2010年までの6年間に、競売の売上高はおよそ9倍に膨らんだ。高額取引の大半を占めていたのは、中国の伝統的な書画と磁器と装飾品。アメリカでは、美術品の平均価格は経済状況によって激しく乱高下してきたが、中国では着実に上昇してきたのだった(図5.2を参照)。

中国における売上高の激増は、中国の経済成長で説明できる。しかし、取引の分布からは別の側面も見えてくる。成熟した欧米市場では、中価格帯の取引が多く、驚くような高額の美術品が平均価格を釣り上げている。2010年、イギリスの平均価格は4万8500ユーロだったが、中位数価格は3200ユーロにとどまる。

この数字を新興勢力と比較してみよう。中国の場合は、平均落札価格の2万7800ユーロに対し、驚くことに中位数価格は2万3000ユーロ。アラブ首長国邦では、平均が5万6200ユーロで中位数は2万500ユーロだ。超のつく大金特ちたちが引っ張るこの趨勢に、超のつかない大金持ちたちも追随していくのだろうか?

ナイジェリアが映画の都になっている

高尚な芸術とは対照的に、映画では人数(大金持ちの人数ではない)が重要視される。ここ数10年のあいだ、世界じゅうの映画製作者たちは、人間のあるべき姿を掘り下げることをテーマに、技巧を凝らした思慮深い作品を生み出してきた。そして、最高の映画は常に国境の壁を乗り越えてきた。しかし、すべての条件が同じなら、人々は自分に近い場所で作られた映画を、自分に理解できる言語で作られた映画を好む。だからこそ、映画産業は人口の多い地域で栄えているのだ。インドの”ボリウッド”は製作本数で世界最大の規模を誇る。ロシアは映画館の建設ブームに沸いてきた。現在、アメリカは人場料売上で他国を大きく引き離しており、今後も長期にわたってその座を維持していくだろう(アメリカの興行収入は中国の約9倍。人口は4分の1しかいないものの、入場料の単価が段違いに高いのだ)。

新しいバイヤーと新しいキュレーター

中国と湾岸諸国は美術館の建設ラッシュに沸いている。湾岸産油国の独裁者たちは、グッゲンハイムやルーヴルなどの西洋の美術館を説き伏せ、砂ばかりの土地に姉妹館を誘致してきた。カタールを支配するアルリサーニ家は、過去25年間、売りに出された最上級のイスラム美術品を可能なかぎり買い集めた。2008年、カタールのドーハで開業したイスラム美術館は、中国系アメリカ人の建築家、I・M・ペイが設計したものだった。中国における近代美術館と現代美術館の建設は、金がうなっている香港や北京や沿岸地域以外にも広がっていくだろう。そして、美術品の売上高を増加させつづけるだろう。

しかし、東アジアと湾岸諸国では、美術品の買い方に相違点が見られる。中国はイギリスやアメリカのように、上位中流層が膨らみ、小口の取引が大量に行なわれ、売上総額を下支えしてくれる可能性がある。対照的に、湾岸諸国の経済の行く末は”炭化水素”に依存しており、数少ない富裕層の財力がいつまで続くかはオイルマネーに左右される。湾岸諸国の一部の賢明な独裁者は、石油と天然ガスの枯渇後を見据え、すでに手を打ちはじめているものの、彼らの富は盤石な状態とは程遠いのだ。

中国が美術品を買うのは、豊かになってきているからだが、湾岸の産油国はすでに豊かだ。彼らが美術品を買うのは、金を使い果たしたあと、観光客の誘致で食べていくためなのである。

ほかの映画の都は、輸出大国の座を狙って、ハリウッドに戦いを挑むのだろうか? その可能性は低い。ハリウッドの視覚技術はずば抜けており、作品を世界じゅうに売ることができる。超大作の予算は2億ドル以上に達し、マーケティング費用が1億ドルかかる場合も珍しくない。これほどの額の資金と、壮大なスペクタクルを生み出す人材が出会えるのは、世界に1ヵ所だけ。大道具から衣装デザイナーからCGアニメーターから俳優まで、ハリウッドのように有能な人々が集積している場所は、ほかにないのだ(製作者たちは助成金を得るために、ニューヨークやトロントやニューメキシコなどでも映画を撮ってはいるが)。

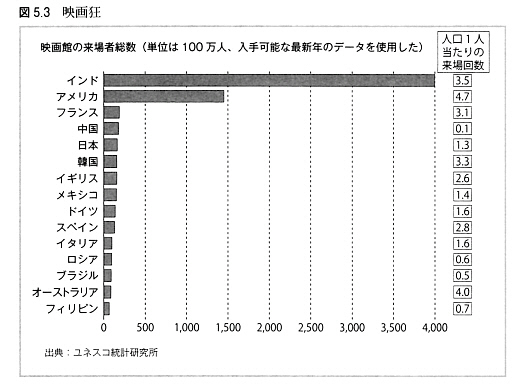

このような状況は、将来、ほかの映画の都が発展することを否定するものではない。すでにアジア太平洋地域の映画市場は、年間およそ30億ドルの規模に達している。ちなみに、世界最大の映画市場、北アメリカは50億ドルだ。入場料の単価を考えると、アジア人が大挙して映画館へ押しかけていることは間違いない(図5.3を参照)。

アジア地域では国産映画に対する嗜好も強い。2011年初頭に中国で公開された映画の興行収入トップ20を見ると、上位3作品はすべて中国映画であり、トップ20の興行収入総額のうち、約60パーセントは中国映画が稼ぎ出したものだった。

中国の映画の都、香港をスケールで上回るのがインドのボリウッドだ。インドでは中産階級が大きくなるにつれ、アメリカのような映画の楽しみ方が定着していくだろう。現時点でも、都市に住むエリート層向けに、米国型の複合映画館が続々と建設され、中産階級の生活を描いた作品が上映されている。最高級の複合映画館の中には、飛行機のファーストクラスのような座席を備え、ウェイターがサモサ料理を給仕してくれるところもある。米英の映画館チェーンは、インドから新発想を得ようと目を凝らしている。

根源的なトレンド――すべての条件が同じなら、人々は同じ文化圏内のもの、もしくは突拍子もないものを選ぶ――は、アフリカにも当てはまる。ナイジェリアの映画産業は”ノリウッド”と呼ばれ、ボリウッドに次ぐ世界第2位の製作本数(1週間に約50本)を誇る。地域色豊かなテーマを描いているため、ナイジェリア映画はアフリカじゅうで人気が高いが、ほかのアフリカ諸国のエリート層からは、文化的ウイルスとして忌み嫌われている。フランスの知識階級がアメリカ映画を蔑むのと同じだ。映画製作の技術レベルはお粗末かもしれないが、デジタル撮影はまねをするのがたやすいため、ナイジェリアを含むアフリカの国々は、今後みるみる習熟曲線を上昇させていくだろう。ガーナの”ガリウッド”からリペリアの”ロリウッド”まで、ほかの映画の都もそれぞれが野心を胸に抱いている。

テレビ番組はイベント化し、映画との差がなくなっていく

現在のトレントを見るかぎり、今後数10年のあいだに、昔ながらの映画館とテレビがさまざまな面で収束していくように思える。映画館の入場料が値上がりし、映画のオンデマンド配信が進化すれば、自宅のリビングで映画を楽しむ人々が増えるはずだ。近年、映画会社はDVDの販売で利益を押し上げてきたが、将来は収益を最大化すべく、HBOのような有料ケーブル局や、ネットフリックスのようなオンデマンド・サービス――もしくは、今後数10年間にこれらを代替する新サービス――にも、抜け目なく映画を配給する必要に迫られるだろう。中間業者を飛ばして最終消費者に直接届ける動きが活発化する可能性もある。

このような変化を考慮すれば、テレビの番組表がなくなる日は近い、と予想したくなる誘惑に駆られるかもしれない。すべてがオンデマンドで手に入るなら、人々は好きなときに好きなものを観るようになる、と。しかし、この予想は一部しか的中しないだろう。技術的に実現が無理だからではない。テレビ番組の初放送にイベント性がある点が考慮されていないからだ。筋書きから目が離せない人気番組は、新しい回の放送そのものがイベントとなっており、視聴者はフェイスブックやツイッターなどで積極的に情報を交換している。熱狂的なファンにとって、最新話を録画して一週間後に観ることは、スポーツの生放送を一週間後に観ることよりありえないはずだ。リアリティ番組も事情は同じで、『Xファクター』を放送翌日に観たがる者は誰もいない。今後、テレビ番組の制作者たちは、映画が公開されるときのように、何ヵ月も前から新番組の宣伝を派手に繰り広げ、人々の視聴タイミングを最大限に支配しようとするだろう(そして、視聴者と配信業者から得られる収入を最大化しようとするだろう)。

これまでも、テレビは映画的な要素を高めてきている。現在では、映画界のトップ俳優やトップ脚本家を目玉にして、長寿ドラマを創り出すことも珍しくない。HBOはこの手法で成功を収め、今ではAMCやショータイムなどの有料ケーブル局が追随している。セックスと毒舌を売りにした一時間番組は、地上波放送局が流してきた昔ながらのテレビドラマよりも、短編映画に近い。アメリカ以外の有料ケーブル局は、成功したこのビジネスモデルをまねる一方で、内容に地元色を付け加えようとするだろう。

音楽はローカルなもの

映画の場合と同じように、音楽も地元嗜好の影響を受けていくのだろうか? アメリカの状況は世界じゅうに伝わるため、音楽だけが例外になることは考えにくい。新しい千年紀の最初の10年間には、二つの革命的なトレントが観察された。ブロードバンド環境(のちの無線ブロードパンド環境を含む)の出現と、ブロードバンド・ネットワークを通じた音楽の共有だ。理論上、世界じゅうのほぼすべての人が、ほぼすべての音楽を、どんな場所からでも聴けるようになった。『音楽はそれ自体がひとつの世界、みんなが理解できる言語を持つ世界』とスティーヴィー・ワンダーも歌っている。

しかし、スティーブイーは間違っていた。人々は相変わらず、地元の言葉で歌う地元の旋律を好んでいる。地元音楽の国際的な認知度が高くても低くても、インターネットから楽曲をダウンロードする環境が良くても悪くても、この傾向に変わりはない。ブラジルのネット環境は整備が遅れているが、ブラジル音楽は世界じゅうで愛されている。対照的に、韓国は世界有数のネット先進国だが、韓国音楽に世界的な知名度はない(Kホップの影響力はアジア地域に限定される)。しかし、両国は音楽の売上で共通点が見られ、いずれも売上総額の半分以上を国内音楽が占める。ブラジルは59パーセント、韓国は72パーセーントだ。グローバル化と技術がいくら進んだとしても、レディー・ガガやその後継者たちが地球全体を支配することはないだろう。

デジタル革命は何を変えるか

デジタル技術が音楽産業を根底から作り直すことは、すでに既定の事実だ(図5.4を参照)。

先頭を独走するアメリカでは、売上総額の半分がデジタル配信で占められている。しかし、ヨーロッパで生み出されたひとつのサービスが、デジタル音楽の収益性を高める指針となるかもしれない。数100万曲を瞬時にストリーミングで提供するスポティファイは、基本サービスを無料で利用できる(無料利用の場合は時折広告が挿入される)。このビジネスモデルのもととなったのは、合法的な配信サービスは安いだけでなく海賊版より便利でなければならない、というスウェーデン人創業者の簡潔な先見の明だった。スポテノファイのモデルは、有料ケーブル局をしのぐ最高のモデルになりうる。満足できる便利なサービスが提供されるなら、少なくとも富裕国の中所得層は、インターネットで怪しげなファイルを探すことより、適切な価格を払うことを、もしくは、少量の広告を我慢することを選ぶはずだ。

デジタル革命は文化の創造と維特に関して、多くの人々が思うほどの変化を引き起こさないだろう。もちろん、録音と撮影のデジタル化は、制作の難易度を一変させてきた。〈アップル〉のコンピューターにはガレージ・パンドという無料ソフトが付属しており、1960年当時の最高のスタジオが夢にしか見られなかったような録音ツールを利用できる。デジタル写真撮影の技術も格段に進んできており、まともなスマートフォンを手に入れさえすれば、10年前の最高級デジカメをほとんどの点でしのぐ写真が撮影できる。

このような状況は、才能の泉を開放してきた。撮影直後に見られるデジタル画像は、写真の技巧を習得するのに必要な時間を、過激なまでに短縮してくれた。フリッカーのような写真共有サイトは、それぞれがコミュニティを形成しており、参加者たちは世間の写真の好みをすばやくつかむことも、写真撮影のヒントやこつを分かち合うことも、自分自身を売り込むこともできる。趣味で写真を始めた人々が、20代後半から30代前半でプロに転じ、肖像写真や結婚写真や芸術写真で成功する例も珍しくない。能力はあっても独創性に欠け、露光時間を巡る稀少な知識にあぐらをかく写真家たちは、新規参入が活発化して競争が激しくなった業界から追い出されるはめに陥るだろう。

しかし、業界自体は存続すると予想される。高性能カメラがいくらたやすく手に入ろうと、写真家の必要性が消え去るわけではない。プロは正しい時間に正しい場所で、正しい画像を正しい構図に収めてくれる。才能と熟練外両立しなければ、高性能カメラは宝の持ち腐れとなるのだ。ここまでの話に納得できないなら、結婚式や子供の記念写真を考えてみてほしい。ボーナスをはたいて高いカメラを買っただけの伯父さんに、あなたは大事な撮影を任せる気になるだろうか? 映画撮影では、プロを頼る傾向がさらに強まる。良い作品を創り出すには、数え切れないほどの要素を協調させなければならないからだ。

写真撮影というビジネスでは、才能を持っていれば、伝統的な流通ルートの近道が許されてきた。才能のほかに必要なのは、作品集(圧倒的大多数がウェブサイトで公開される)と、顧客とのネットワークのみだ。しかし、写真以外の分野では、デジタル革命は文化の門番を完全に排除せず、門番の仕事の性質を変えるだけにとどまった。

出版社、新聞社、レコード会社は生き残る

ここでは報道ビジネスを例にとろう。2000年から2010年のあいだに、独善的な業界がブログから衝撃を受けたことは明白だ。しかし、マスコミ各社がブログの世界に適合してきたことは、あまり知られていないブログ界のトレンドを牽引したアメリカの大物政治ブロガーたちは、次々と既存の報道機関に雇われていった。ブログの先駆者と言うべきアンドリュー・サリヴァンと、エズラ・クラインと、ネイト・シルヴァーは、それぞれ『デイリー・ビースト/ニューズウィーク』、『ワシントン・ポスト』、『ニューヨーク・タイムズ』で働いており、彼らは少数の例外ではない。

高品質なコンテンツは、ほかの仕事の片手間に生まれるものではなく、今後、コンテンツ制作者たちが最善を尽くすためには、なんらかの方法で報酬を確保しなければならないだろう。デジタル通信が開いた扉からは、あまりにも多くの声が世界に飛び出してきた。だから、聴く価値がある声を見つけるために、消費者は近道を必要としている。簡単な解決策のひとつは、過去の実績を持つマスコミ企業を信じることだ。

マスコミ企業は、自称独立系アーチスト(作家や音楽家やライターを含む)が太刀打ちできないツールをもうひとつ持っている。マーケティング用の組織だ。ネット上で出発した大物アーチストは珍しくない。R&Bスターのアッシャーは、ジャスティン・ビーパーをユーチューブで発掘し、やはりR&Bスターのレニー・クラヴイッツは、オルタナ系カントリー・フォーク歌手のリジーをマイスペリスで発掘した。しかし、二人の新星は現在、大手レコード会社に所属している。ビーバーは〈アイランド〉で、リジーは〈コロンビア〉だ。今後も、ネット上の名声がはかないことを知るアーチストたちは、大手企業のプロモーターから差し出される金を受け取り、マーケティング組織による後押しの恩恵に浴しつづけるだろう。

出版の分野でも、電子書籍が業界を変容させる一方、出版社が消滅する事態には至っていない。2010年、〈アマゾン〉はハードカバーより多くの電子書籍を売った。将来的には、書籍売上高の半分が電子書籍で占められるだろう。印刷された本は存在しつづけると予想される。あとで読むときの利便性を考え、オンライン出版された長い論文をプリントアウトしておくのと同じ理屈だ。しかし、だんだんと準王役の座へ追いやられ、出版社の主力商品というより、オンデマンドで生産される商品となっていくだろう。

同時に、純粋な自費電子出版は、ニッチな現象にとどまると予想される。〈アマゾン〉や〈バーンズ&ノーブル〉などのオンライン書店を通じて、自費出版で百万冊以上の電子書籍(バンパイアものの小説など)を売り上げたアマンダ・ホッキングは、稀な成功例と言えるが、彼女もすぐに伝統ある出版社〈セント・マーティンズ・プレス〉と契約を結んだ。送られてくる電子メールや履歴書の対応にはうんざりで、その時間を出版に振り向けたかったとホッキング自身は語っている。

だから、文化の門番は生き残っていくはずだ。本と音楽と映画の愛好家たちは、お薦めの集中砲火にさらされたとき、良いものを見つけるために誰かの手を借りたくなる場合もあるだろうし、ほかの人々が消費しているものを消費したいと望む場合もあるだろう。今後数10年間に、人間の性に関するこの真実が、劇的に変化する可能性は低い。

中国語は英語に取つて代わるか?

もっと広範囲で見たとき、人類文化はどうなっていくのだろうか? 2050年までにどんな変化が訪れるのだろうか? 距離の死によって、一層の均質化が避けられないのか? それとも、”ロングテール現象”によって、ニッチ文化が生き延びるのか? おそらく、答えは両者の中間にあるはずだ。人類文化の最高の代弁者、言語を例にとって考えてみよう。数100年のタイムスパンで見ると、20世紀には特筆すべき事態が数多く起こつたが、そのひとつとして挙げられるのが英語の華々しい興隆だ。現在の英語ほど世界じゅうに広まった言語はない。どの大陸にも、英語を母語にする人々がいて、どの大陸にも、英語を公用語にする国がある。これらの国々の総人口は20億人(必ずしも英語を話せるとはかぎらず、全体の半分はインドが占める)。科学出版の分野における英語は、明らかに共通語として用いられている。2001年、科学論文の90パーセントは英語で書かれ、占有率で2パーセントを超える言語はほかになかった。

このような成功は、言語としての英語の特徴とは関係がない。すべては、産業革命や通信革命を含む数世紀のあいだ、イギリスとアメリカが握りつづけてきた世界的覇権の賜物なのだ。いったん固定化された状況は、終わらせるのがむずかしい。QWERTY配列のキーボードのように、非効率な点があっても(現時点でキーボードを設計するなら、左手の小指のところにAを持ってこようとは思わないはずだ)、世界じゅうが英語を知ってしまった以上、現状を転換することはほとんど不可能なのである。

では、中国語はどうなるのだろうか? 中華人民共和国内では、政府の後ろ盾があるため、北京語――互いに理解不可能な中国語方言のひとつ――が地歩を固めている。最大のライバルの広東語を支持する抗議活動は、散発的にしか行なわれてこなかった。大多数が北京語を話す漢民族の入植者たちは、国内西方の非漢民族の領域へ向かって移動しっづけている。

しかし、現在の世界において、北京語が意思疎通に広く使われているとは言いがたい。いくら中国が台頭しても、今後数10年間にそうなる可能性も低い。2つの異種グループが意思疎通を図ろうとするとき、北京語が使われることはない。例外は、世界の少数民族が中国とじかにビジネスを行なう場合だけだ。中国語の普及を阻む大きな理由は、表意文字を使った筆記システムに求められる。基本的な文章を理解するためには、苦労して300から4000の漢字を憶える必要があり、もっと複雑な文章の場合、記憶すべき漢字の数はもっと増える。中国で生まれ育った人でも、大人になってから中国語を学びはじめた外国人でも、科学語文を出版するレベルまで達するには、長い年月にわたる勉強が必要なのだ。

さらに言うと、中国の漢字システムは文化とも歴史とも切り離せないため、ローマ字表記に移行する可能性は低いだろう。これまで説明してきたすべての要素が、中国語の拡大の自然な足枷となっている。今後、中国語の人気は高まっていくと予想されるが、爆発的な人気にはならず、英語と張り合うことも、ましてや英語に取って代わることもできないだろう。もっと興味深いのは、中国人の英語能力の向上が、中国の隆盛に追いつけるのかという疑問だ。現在、驚くほどの数の中国人(およそ2億人)が英語を学んでいるにもかかわらず、英語教育の指導は低水準のまま推移しており、本当に英語を習得できる中国人はほとんどいないのである。

つまり、主要言語への集中が予想される中で、首位の座には英語がとどまり、第2グループに中国語やスペイン語やポルトガル語がつけるわけだ。ヒンディー語もインドの人口増加とともに伸びるだろうが、現時点では国内の共通語にさえなっていない。南部のドラヴィダ語圏からの反発があるうえ、エリート層は英語を好むからだ。ソ連崩壊によってロシア語圈は縮小した。中央アジアとコーカサス地方の国々は、外国語教育を英語に移行しはじめ、母国語の表記にはローマ字を採り入れている。アラビア語は内部の分断が続くだろう。アラビア語圈に住む人々は、記述された文字による意思疎通はおおむね可能だが、口述される多種多様な方言は互いに理解できない場合が多い。そして、標準アラビア語を制定しようにも、その正当性を持つ人物や国家は存在していない。数多くの地域言語――カタロニア語やウェールズ語など――は、民族主義者によって使用され、地方政府によって支援され、少数派の中で細々と生き残ると予想されるが、大国の言語の影に隠れた存在でありつづけるだろう。

言語は芸術と似ている。グローバル化と技術進歩によって、理語上、すべての人々が聴衆を得られるようになったが、実際上、聴衆を得られる人々は一部に限られるだろう。歩みの遅い人々は、変化についていけず、舞台から去っていくはずだ。しかし、国家であれマスコミ企業であれ、影響力と富を特っている存在は、技術進歩が生み出す新たなツールを使って、影響力を維持する方法を見つけ出すと予想される。苦労して頂上まで登り詰めてきた彼らが、たやすく引きずり下ろされることは考えにくい。

コンピューター語は話せますか?

英語支配を脅かすものがひとつある。しかし、それは中国語ではない。コンピューター科学者たちは1950年代から、コンピューターに人間の自然な言葉を翻訳させようと真剣な努力を続けてきた。2000年代初頭に入っても、結果は惨憺たるものだったが、コンピューターおたくたちは今、別の手法を試しはじめている。コンピューターに言葉を構文解析(要するに理解)させ、それから翻訳させるのではなく、人間が翻訳した文を大量にかき集めておき、どんな原文にはどんな訳文がふさわしいかを、野蛮な統計学の力を使ってコンピューターに計算させるのだ。グーグル翻訳はこの手法を採用しており、10年前の最も”賢い”プログラムより、格段に良い結果を生み出している。

言語の盛衰を研究する二コラス・オストラーは、英語が”最後の共通語”になると主張する。コンピューターによる翻訳技術が向上するにつれ、外国語の勉強はペン習字のように陳腐化していくだろう。しかし、記述された文を翻訳するのと、口述される話を翻訳するのは、まったく別の作業だ。ほとんどの人々の自然な会話は脈絡に欠け、慣用語法からも外れているため、オストラーの予想によると、コンピューターが理解できるようになるまでには長い時間を要する。理解したうえでの迅速かつ正確な翻訳には、もっと長い時間がかかるだろう。過去40年の歩みを見るかぎり、あと40年かけても実現はむずかしいかもしれない。

万能翻訳機がないとして、世界の7000の言語はどうなっていくのだろうか? 悲しいことだが、今後100年のあいだに、半数の言語では最後の話者が死亡すると予想される。これは大多数の言語学者の一致した意見だ。死滅する言語のほとんどは、英語によって殺されるわけではない(例外的に、オーストラリア北部などでは英語が犯人となる)。言語絶滅のホットスポットとして挙げられるのは、アマゾン川流域やインドネシア。絶滅させる犯人は、ポルトガル語やスペイン語やインドネシア語だ。当該国が自国領内の統合を徹底すればするほど、犯人となる言語の使用者は増加していくだろう。

第5章のまとめ

音楽、映画、文学などの娯楽は、実は優れてローカルなものである。通信の発達は世界の距離を縮小させるが、これらの娯楽は、引き続き文化に裏打ちされたローカルなものが各文化圏で優勢をたもつだろう。

そうした意味で、人口の集積地には、映画産業が立地する。アジアでは香港、インドが映画産業のメッカとなっているが、経済成長と人口の集積の進むアフリカでも、そうした映画の都が発展するだろう。ナイジェリアの”ノリウッド”は、アフリカ諸国に映画を供給しているが、その他にもガーナの”ガリウッド”やリベリアの”ロリウッド”が興隆するだろう。

ウェブの発展によってテレビは、オンデマンド型になるという予測は成り立たないだろう。むしろ、番組の放映までにさまざまなプロモーションを行ない、放映時には、ウェブのSNSを使ったざわめきの広がりを期待し、ますます映画の興行のような形になっていく。

紙の本は、電子書籍に取って代わられるが、一定の役割で生き残る。ウェブを使ってクリエーターと消費泉が直接結びつくことによって、出版社、レコード会社、新聞社はなくなるという議論は成り立たない。目利きとして、よいものを大きくプロモーションして伝えるという役割を維持すれば、消費者にとっても、クリエーターにとっても必要とされる存在になる。

英語の言語としての一極集中は崩れない。産業革命から始まった英・米の世界覇権から偶然に始まった世界言語としての英語の地位はしかし、タイプライターのキー配列のように一度固定化すると崩れにくい。

中国語は、数多くの漢字を憶えなくてはならないというハードルがあり、世界言語とはなりえない。

唯一、英語に代わる世界言語があるとすれば、それはコンピューターである。コンピューターによる翻訳能力は飛躍的に上昇し、外国語学習をペン習字のように時代遅れのものにする。

中国語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語などの第2言語群は、その地域の少数言語を滅ぼしながら、地域的な優位性を高めていく。