第3章 経済成長がもたらす女性の機会

過去40年、先進国でめざましい発展を見せた男女同権。今後は、BRICsの新興国で、経済成長の必要から女性の機会はより開かれる。が、中東などでは時間がかかるだろう。

旧約聖書のレビ記の中で、主はモーゼに贖い金の額について指示を出している。贖い金とは、神への奉仕に一生を捧げるべき者が、自由の身になりたいと望むとき、聖職者に支払う身請け代のようなものだ。

『イスラエルの人々に言いなさい・・・あなたが20歳から60歳の男なら、値積もりは銀50シケルとする・・・あなたが女なら、値積もりは30シケルとする』

有史以来のほとんどの期間、女性は男性より価値が低いと見なされ、国事に関しては陽の当たらない役割だけを担ってきた。世界の歴史は男の歴史と言っていい。もちろんイヴは女だし、台代ギリシヤと古代ローマの神々は半分が女だが、最高神は男だ。アマゾネスは女だけの恐うしい戦闘部族で、しかし、その存在は神秘のベールに包まれている。9世紀ごろに登場しし女教皇ヨハンナは、男装して教皇の座に就いたとされるが、おそらくこれも伝説のたぐいだろう。歴史のあちこちでは、クレオパトラやブーディカから、エリザベス一世やヴィクトリアまで、男王に依拠しない本物の女王が活躍を見せた。しかし、彼女らは稀少な存在であり、もともと王家の血筋を引いた者たちだった。

2050年までに、このような状況は変化するのか? ついに女性は男性と同等の価値と地位を獲得するのか? 男女平等は世界的現象となるのか、それとも、富裕諸国などの地域に限定され、途上諸国の女性は過小評価されたままなのか? これらの疑問に対する答えの一部は、今日までの女性の地位向上、とりわけ欧米における地位向上の経緯を詳しく振り返れば、浮かび上がってくるはずだ。

比較的最近まで、大多数の地域に住む大多数の女性は、表舞台に立つことなく、妻と母親の役割を果たしてきた。芸術家、芸能人、秘境を旅する冒険家など、例外的な女性はいたものの、絶対数が少ないうえ、ごく稀にしか登場せず、彼女らの成功には非凡な個性が必要だった。女性全体として見ると、権利の平等を求める動きは、啓蒙主義の到来まで待たなければならなかつた。イギリスのフェミニズム初期の運動家、メアリー・ウルストンクラフトが『女性の権利の擁護』を発表した1792年当時、女性は肉体的にも精神的にも男性より弱いものだと見なされ、父親や兄弟や夫に守ってもらう必要があると考えられていた。たいていの場合、相続法は女性に不利に作られており、法的権利や財産権を持っていたとしても、結婚時には放棄させられた。未婚のままでいることは、なんの解決にもならなかった。女性には社会的地位も生活の糧もなかったからだ。

19世紀のほとんどのあいだ、英国の玉座には女性君主が就いていたものの、道徳規範の厳しいヴィクトリア朝時代は女性に優しくなかった。1869年、哲学者のジョン・スチュアート・ミルは、「女性の解放」という論文の中で男女平等を強く主張した。しかし、彼はまだ時代を先取りしすぎていた。じっさい、1870年にはヴイクトリア女王がこう記している。

『女性は神が意図したもうた存在でありつづけるべきだ。男性とは助け合うのが本分でも、まったく違う適性と義務を持っているのだから』

19世紀末から、女性の法的地位は徐々に向上してきたが、一部の国々では、さらに1世紀近い時間が経過するまで、私法上の完全な男女平等は実現されなかった。

女性に投票権がない国もまだ多い

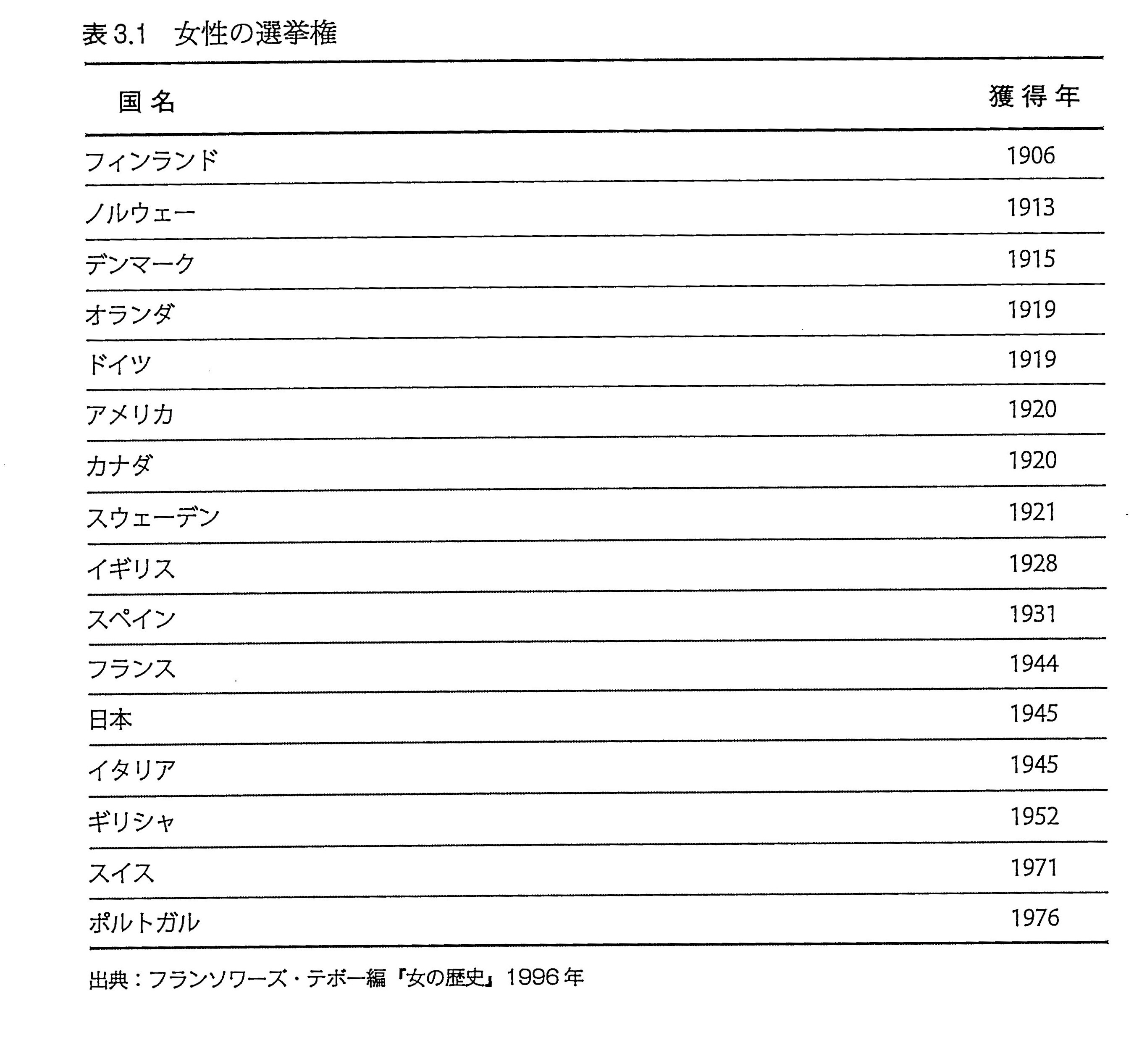

政治的権利の付与はなかなか進まなかった。19世紀の普通選挙権を巡る論争も、女性に選挙権を与えるというより、男性の付与範囲を広げることに重点が置かれていた。しかし、19世紀末になると、婦人参政権論が俎上に載せられはじめた。ほとんどの欧米諸国では、女性に無制限の選挙権が与えられたのは、20世紀に入ってからのこと。戦争における女性の貢献が認められ、第1次世界大戦後に付与されたケースが多いが、一部の国ではずっとあとまでずれ込み、スイスの場合は1971年まで、ポルトガルに至っては1976年まで待だなければならなかった(表3.1を参照)。

女性参政権付与のプロセスはまだ完了しておらず、主にアラブ世界では、多くの国々が女性の投票を許可していない。とはいえ、中東にも変化は訪れており、サウジアラビアでさえ将来的には女性の投票を認めると公表している(地方議会選挙に限定されるが)。世界全体で見ると、女性議員の割合は20パーセントを下回る(北欧諸国とオランダでは50パーセントに近いものの、アメリカでは17パーセントという驚くべき低水準)。大臣職はおおむね男性によって占められており、イギリスのマーガレット・サッチャーや、ドイツのアングラ・メルケル、ブラジルのジルマ・ルセフなど、女性リーダーは例外的な存在に過ぎない。

農業を主体とする社会では、貧困層の女性は農作業に従事しつつ、家族の世話と子育てをして暮らしていた。一部には商店や宿屋を営む者もいたが、女性を受け入れる職種は限られていた。産業革命によって範囲はいくらか広がり、数多くの女性が織物工場や製作所に勤務した。イギリスの1841年の国勢調査によれば、少女と女性の就業率が23パーセントを記録する一方、職種は下女奉公と織物業と農業に集中していた。とはいえ、女性の機会は徐々に増えつつあっだ。同じ国勢調査(女性の職業別統計を初めて発表した)が示すとおり、女性の鍛冶屋は469人、大工と指物師は389人、煙突掃除婦は125人を数えた。19世紀末には、女性もどんどん事務職に就けちようになっでいった。

第1次世界大戦の勃発は、男の職場へ進出する大きなチャンスを与えてくれた。男たちが前線で戦っているあいだ、交戦国の女たちは路面電車を走らせ、事務所や銀行や商店や弾薬工場で働き、勤労と引き替えに高い賃金を得た。ヨーロッパでは、労働力に占める女性の割合が著しく上昇し、他方、参戦が遅れたアメリカでは上昇は小幅にとどまった。いずれにせよ、女性は広範囲の職種に100パーセント対応できるという原則が確立され、この経験は女性たちの女性観を大きく変えた。とはいうものの、戦争が終わると、生き残った男性の大多数は元の仕事に復帰し、女性のほとんどは家事と育児に逆戻りした。中流階層に属する若い女性は、結婚するまで勤めに出るのが通常のパターンとなり、最近では、退職時期が初めての出産までずれ込んでいる。富裕階層に属する女性は、有閑夫人になることがほとんどだった。

わずか20年後に第2次世界大戦が勃発すると、何百万人もの女性がふたたび労働力に組み込まれ、戦場へ送り込まれた男性たちの穴を埋めた。しかし、戦後はまたぞろ家庭へ戻り、たくさんの子供を産み、戦争による人的損害を補完した。結果としてベビーブーム世代――前世代より数が多く、学歴が高く、自信に満ちあふれた世代――が形成され、ベビーブーマーたちは今、ようやく引退の時期を迎えはじめている。

1950年代初頭から、家庭内の省大化技術(冷蔵庫や洗濯機や各種調理器)が広く導入されたが、有給で働く女性の増加には直結せず、各家庭がきらびやかな神殿のようになるだけで終わった。人口の移動性が高まるにつれ、大家族のもとで暮らす人々の数は減少していき、新しい核家族のモデルができあがった。稼ぎ頭の夫と、家事に専念する妻と、手塩にかけて育てられる子供数人という構成だ。

よい教育がより良い将来をもたらす

しかし、この状況はそれほど長続きしなかった。1970年代以降、富裕諸国の女性は右肩上がりで労働市場に参入していった。大きな理由のひとつは、学歴が格段に高くなったことだ。とはいえ、このプロセスにもかなりの時間がかかった。アメリカでは1830年あたりから、初等教育が男女ともに義務化されてきた。ヨーロッパにおける義務教育の導入は、アメリカより早い国もあれば遅い国もあった。

いずれにせよ、女性が義務教育を受ける流れは加速し、現在の先進諸国では男女を問わず、5、6歳から最低10年間の義務教育を課すことが一般化している。途上諸国でさえ、初等学校に通う子供の比率は、男子が82パーセントで女子が78パーセントだ(読み書きができない成人は全世界で7億7000万人を数え、現時点でもその三分の二が女性で占められているが)。

中等教育と、とりわけ高等教育の普及には、もっと長い時間がかかった。ハーバード大学とオックスフォード大学とケンブリッジ大学が初めて女子カレッジを開設したのは、1860年代から1870年代にかけてだが、オックスブリッジは1920年代まで女子学生に学位を与えなかった。世界じゅうの大学が男女を平等に扱うようになるのは、第2次世界大戦後のことだ。

幸いにも、ここ数10年のあいだには、遅れを取り戻して余りあろ進展が見られた。現在、サハラ以南のアフリカと南アジアと西アジアと、高等教育を受ける女性の数は男性を上回っている。OECD加盟国では、25〜34歳の年齢層の女性のうち、なんらかの高等教育を受た者の割合は33パーセント。同じ年齢層の男性は28パーセントにとどまる。高学歴の女性の数が大きく伸びた国としては、日本と韓国とペインが挙げられる。これは、伝統的な態度が激変した証拠と言っていい。

現在、富裕諸国の女性はおおむね男性より成績が良い(途上諸国ではまだ逆が真であ)。OECDの国際学習到達度調査(PISA)は、全加盟国の15歳の男女を対象にしており、PISAの結果によると、女子学生の得点は男子学生を大きく上回っている。他方、数学と科は、ほとんどの国で男子の得点がいくぶん高い。学位にかかわる科目選択は、男女のあいだで著しく異なる。OECD平均では、数学と工学の学位の75パーセントが男性に与えられ、人文と保健衛生の分野では71パーセントが女性に与えられる。大学院生では不均衡がさらに大きくなり、将来の職業選択とも密接な関係を持ってくる。じっさい、人文系の学位を持つ女性は、教職に就く確率が圧倒的に高く、科学系の学位を持つ男性の大多数は、物理学や数学や工学の分野で専門職に就いている。

非の打ち所のない第2次大戦後の家庭で、教育と公民権と選挙権を手にした女性は、すぐにいらだちを募らせはじめた。家庭を切り盛りして子供たちを育てるだけでは、もう充分ではないように思えてきたのだ。1960年代には、女性解放運動が彼女らの熱望を声にした。ベティ・フリーダンは1963年に発表した自著『新しい女性の創造』の中で、工業化社会における女性の役割の再評価を呼びかけた。当時の女性たちは、市民として男と同じ権利を持つだけでなく、職場で同等に扱われることも欲したのだ。ゆっくりと、しかし確実に、先進諸国の法制は女性の要望に応えていった。アメリカでは1963年同一賃金法で、男女を問わず、同じ仕事には同じ賃金を支払うことが定められた。1964年公民権法の第七編は、雇用における性差別を禁止し、1978年妊婦差別禁止法は、子供ができたことのみを理由に女性を解雇することを非合法化した。イギリスでは1970年に同一賃金法が可決され、1975年には性差別禁止法上雇用保護法が成立した。ほとんどの先進国では同様の法律が制定されている。

法的措置が講じられたからといって、職場が一瞬で平等になると想像する者はいないだろう。

しかし、これらの法律の導入は、すでに進行中の重大な社会的卜レンドを反映していた。夫だけが外で働いて妻は家事と子育てをするという”伝統的”家族は数を減らしはじめていた。

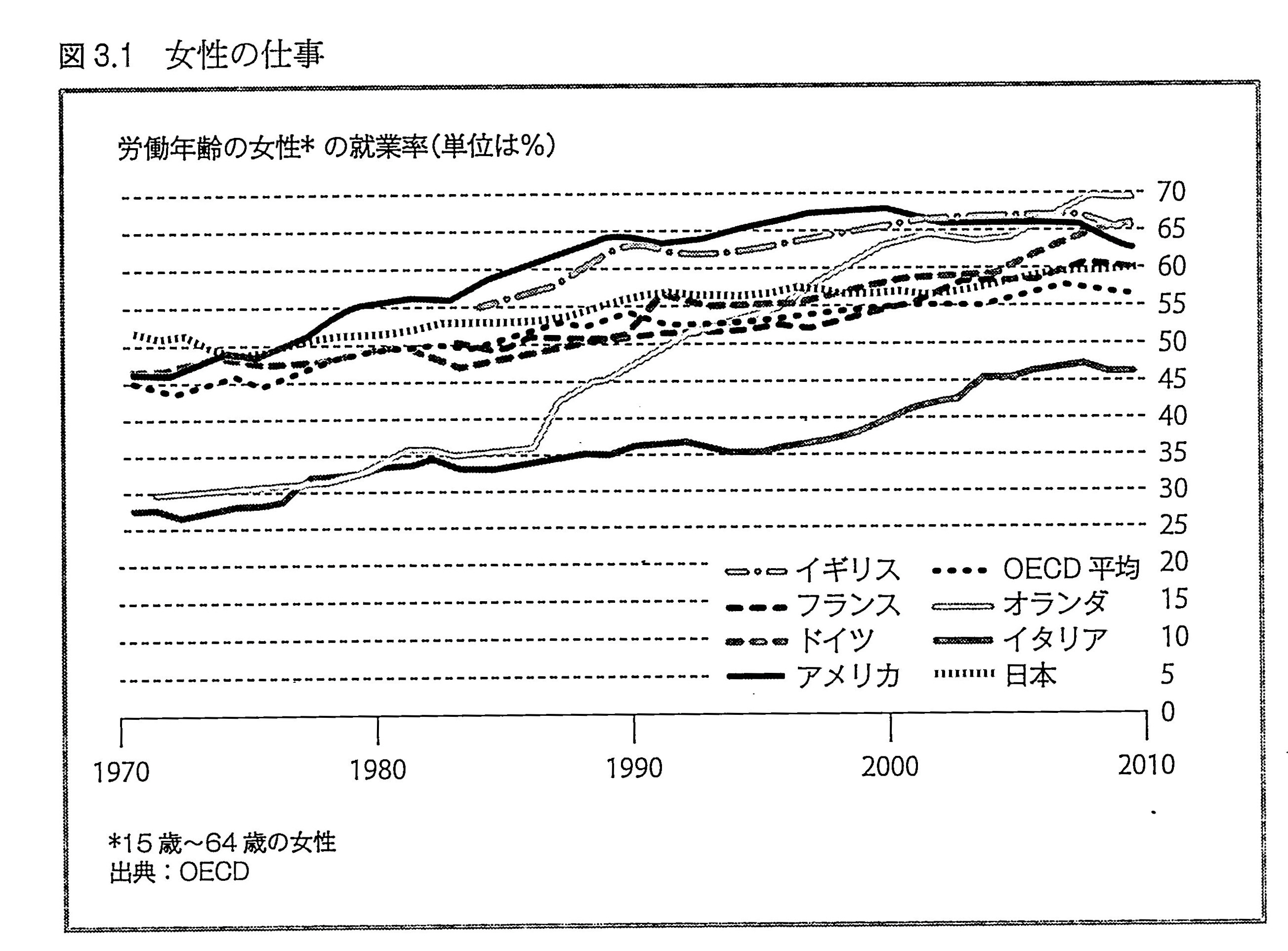

1970年代初頭のアメリカでは、子供のいる家庭のうち52パーセントが”伝統的”家族だったが、1975年には45パーセントまで落ち込み、現在ではたったの21パーセントだ。アメリカはほかの富裕国と比べて働く女性の比率が高いが、このトレントは世界じゅうで観察されている。労働年齢の女性の就業率は、0E0D平均で見ると、1970年の45パーセントから、2008年には58パーセントまで上昇した(3.1を参照)。

北欧地域は数字が最も高く、ほとんどの国で70パーセントを大きく上回っており、男性との差は数パーセントに過ぎない。対照的に、イタリアとギリシヤでは、有給職に就いている女性は半数以下。オランダでは、政府がパートタイム職の魅力を向上させるルール改正を行なったところ、イタリアと同水準だった数字が、北欧諸国に近い水準まで上昇した。

労働市場に参入する女性がこれだけ増加し、同一賃金法が存在しているにもかかわらず、今でも平均的な女性の所得は男性に遠く及ばい。フルタイム労働者の中位数所得で見ると、1960年代と1970年代から男女の差は縮まってきたが、現在の0E0D諸国では、平均1パーセントのあたりで格差縮小が止まってしまったように見える。男女格差は、ほとんどの北欧諸国では比較的小さく、韓国や日本では比較的大きいが、実際の状況は数字よりも悪いだろう。なぜなら、女性労働者の4分の1を占め、おおむね平均より賃金の低いパートタイマーが勘案されていないからだ。男女の所得格差は、所得水準が最高の層で最大となる。この事実は、いまだに数多くの女性たちが、”ガラスの天井”で昇進を阻まれていることを示唆する。

女性は男性より職業選択の幅が段違いに狭く、仕事先は教育職と看護・介護職と事務職に集中している。通常、これらの仕事は金持ちへの近道とは言いがたい。しかし、頭脳労働職(勤務時間と勤務条件に融通が利きやすい)が拡大する傾向は、女性たちに大きなチャンスを提供してきた。肉体労働職が減少の傾向を見せ、男性の肉体労働者が仕事を失いはじめているのとは対照的だ。とはいえ、富裕諸国では、働く女性のおよそ10分の1が、個人事業主である。この現象は、時間や条件の合う仕事が見つかりにくいことを示唆しているのかもしれない。

フルタイム職の場合でも、女性の平均勤務時間は男性より短い。これは女性が怠惰だからではなく、ほかにやるべき事柄があるからだ。ほぼすべての富裕国では、女性が無給労働に割く時間は男性の少なくとも2倍で、1部の国では2倍を大きく上回る。これらの時間は主として子育てや、老いた親族などの世話に充てられる。世界じゅうの男性は、女性より長く余暇を楽しんでいると公言してはばからず、最もその傾向が強いイタリア男性の場合、自分の娯楽に使う時間は、女性と比べて1日当たり約80分も多い。対照的にノルウェー男性は、ほとんど女性と同じ時間を家事に費やしている。

しかし、少なくとも現在の富裕諸国では、育児はかつてのような果てしない任務ではなくなっている。いちばんの原因は、女性の合計特殊出生率の低下だ。1人の女性が産む子供の数は、OEOD平均では1.6。40年前の2.6から実に1ポイントも低下しており、”人口補充出生率”の2.1よりはるかに低い。出生率低下の一因は、1960年代の避妊用ピルの普及だ。女性は人類史上初めて、子供をいつ何人産むかを、高い確度で制御できるようになった。

現在、女性が家庭を築く時期は遅くなっている。キャリアを築いてから家庭を築くのが普通で、しかも家族の規模は小さく保たれる。アメリカとフランスと北欧諸国は、地中海諸国と東欧諸国より高い出生率を維持しており、後者は、1人の女性が子供を1人しか産まないという危機的状況に近づいている。近年、イギリスを含む1部の国々では、わずかながら数値の回復が見られてきたが、パイプオルガン型の家族像――家族内にさまざまな年齢の子供がいて、横にずらりと並ばせるとパイプオルガンみたいに見える――が戻ってくる可能性は考えにくい。もちろん、子供を1人育てるだけでも、かなりの時間と金がかかる。しかし、数世代前には当たり前だった大家族の場合と比べれば負担は軽く、育児活動を比較的短期間に集中させられるため、一般的に言うと、家族の構築とキャリアの追求は格段に両立させやすくなっている。

過去200年のあいだに、とりわけ過去50年のあいだに、富裕諸国の女性はめざましい前進を成し遂げてきた。女性議員の数はまだ過半数に遠く及ばないものの、女性は法の下の完全な平等と普通選挙権を手に入れた。教育を受ける権利が男性と同等なのはもちろん、全体として見れば女性は男性よりも高い教育を享受している。家族の規模を制御できるようになった女性は、切り盛りしやすい小さな家庭を営みはじめた。大挙して労働市場へ参入してきた女性は、多くの国々で男性に迫る就業比率を記録しており、じっさい、現在のアメリカでは全雇用の半数が女性で占められている。男女間の賃金格差は、消滅はしないが縮小してきた。比率から見ればまだまだ不充分なものの、企業重役や政府高官や専門分野の要職を占める女性はもう珍しくない。一部の国々では格差是正のプロセスを速めるべく、公式もしくは非公式に、女性取締役の割当制度が導入されてきた(囲み記事を参照)。

女性の管理職、役員は増えるか

2050年には、ほとんどの富裕諸国で、企業取締役に占める女性の割合は半数に近づいているはずだ。今の時点で不明確なのは、それを実現させるための方法だ。法的拘束力のある割当制を導入するのか、それともしないのか?

企業幹部の女性比率は、現在でも情けないほど低い(図3.2を参照)。

大手米国企業では15パーセント。大手欧州企業では10パーセントだ。日本にいたっては、2.3パーセントである。ヨーロッパの数ヵ国はノルウェーを見習い、上場企業が取締役の40パーセントを女性に割り当てるよう法制化した。アメリカでは、このようなアイデアは男性に対する逆差別だとして認められないだろう。割当制の批判者は、取締役会が名ばかりの非常勤取締役だらけになることを、もしくは、功績ではなく性別によつて権力が配分されることを危惧する。しかし、割当制を導入しようとするまいと、今後数10年のあいだ、企業は競争を勝ち抜くために、最高の人材を惹きつけなければならず、この必要性は、取締役の男女比率を1対1に近づける要因となるはずだ

未来の完全と不完全

ここから女性はどこを目指すのだろうか? 先進諸国の女性は、迷うほど多くの選択肢を持っている。経済力のある相手を見つけられれば、結婚式を挙げ、専業主婦となり、好きなだけ子供を作ることができる。対照的に、結婚や出産には見向きもせず、出世の野望を追い求めることもできる。現在のところ、圧倒的大多数の女性が目指しているのは、家庭と仕事の両立だ。この目的達成の難易度は、住む地域によって左右される。惜しみない育児休暇、税制上の優遇措置、保育施設の充実など、子育てを支援する政策を導入している国もあれば、そうでない国もあろからだ。しかし、多くの国々で労働人口が減少し、有能な労働者が稀少化するにつれ、女性を労働市場へ誘引するために、そして、女性を労働市場から逃さないために、政府と雇用主はなお一層の努力を迫られるだろう。人生のあらゆる側面で女性が成し遂げてきた進歩は、決して逆行することはない。今は女性のほうがさまざまな面で優遇されている、と不平不満をこぼす男たちもいる。女性がすべてを手に入れられるというわけではないが、少なくとも、男性には提供されないメニューの中から選択を行なえることは確かだ。

今後40年間に、1部の社会的、経済的、技術的トレンドは、富裕諸国の女性たちに力を貸すだろう。そして、残りの社会的、経済的、技術的トレンドは、彼女らの生活を少しむずかしくし、先を見えにくくするだろう。いずれにせよ、過去1世紀ほどのあいだに起こったような、並外れた変化が引き起こされることはないはずだ。大きな戦い――法の下の平等、教育機会の均等、家族計画、労働市場への自由な参入――のほとんどは、すでに女性側の勝利に終わっている。2050年までの40年間は、現在までの成果を地固めする時期になると子想される。能力が重視される市場において、女性の労働の価値が上昇すればするほど、仕事と家庭を両立しやすくなる措置がさらに導入されていくだろう。

しかし、新興諸国の見通しはまったく様相が異なる。多数の途上国では、いまだに女性が法的権利と政治的権利を持っておらず、選挙権が与えられていない場合さえある。国連の女性差別撤廃条約に調印した186力国のうち、42カ国は何らかの留保をつけ、条約の適用に制限を加えている。留保されるのは主として、結婚や家族関係における平等と、国籍に関する権利と、国内の宗教法との整合性だ。多くの国々の女性は、家庭内の自律性を認められておらず、家庭内暴力に苦しめられることや、司法制度から見放されることも少なくない。

2010年度の国連の調査によれば、有給職を持つ女性の比率は、北アフリカと西アジアで30パーセント以下、南アジアで40パーセント以下、中米カリブ海諸国で50パーセント以下だった。就業比率における男女差は、過去20年間でわずかに縮小したが、依然として大きな開きがある。また、多くの場合、女性の仕事は安定性に欠ける。臨時雇いの農業労働者、家内労働者、奉公人、I場や作業場の労働者、零細な自営業者……。運が良ければ、事務職やサービス職に就けるかもしれないが、管理職や幹部になれる女性はほとんどおらず、ほぼ全員が男性より極めて低い賃金に抑えられている。

しかし、開発が比較的進んだ新興諸国では、もっと希望に満ちた未来像が描かれている。新興諸国にはほぼ間違いなく、2050年までの経済成長の大部分が集中する。中国とインドは、それぞれ世界第1位と第3位の経済大国になり、メキシコ、トルコ、インドネシア、エジプト、マレーシア、タイ、コロンビア、ベネズエラなどでも、急速な経済成長が見られるだらう。このような成長は、特に女性の助けとなるはずだ。欧米の経験から言うと、女性の地位向上に欠かせないのは教育であり、国家は豊かになるにつれ、教育支出を増やすと予想される。世界銀行の推計によれば、すでにブラジルとロシアと中国では、若い成人の識字率が男女とも100ハーセントに近く、高等教育の学生の約半数は女性が占めている。

経済の急成長は、技能と才能を持つ労働者の稀少性を高め、女性のチャンスをさらに大きく広げてくれるだろう。すでにBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)では、女性の30〜50パーセントが労働力に組み込まれており、女性の多くは大望を胸に、頂上を目指して突き進んでいる。一般論を言うと、伝統的な女性観を完全に取り除くのはむずかしいが、現在進行中の極めて大きな変化は、染みついた偏見との戦いを有利にしてくれるかもしれない。国際労働機関の研究によれば、性別による職業分離度(男と女が別々の職業に就く度合い)は、平等で有名な北欧諸国より、中国やインドのほうが低いという。現在、とりわけ中国では女性起業家の数が増えており、実際に事業で大きな成功を収めている。

BRICsの女性労働者の利点としては、欧米と比べて子育てが負担になりにくいことも挙げられる。頼れる親族がいるうえに、家政婦は安く簡単に雇用でき、他人に育児を任せても文化的タブーには引っかからないのだ。とはいえ、これらの利点は数10年のあいだに消え去るかもしれない。また、老いた父母と義父母の面倒は女性がみてくれる、という強い期待感が今でも残っているため、女性労働者たちはキャリアの後半で、余計な務めを背負わされる可能性がある。

新興国経済の急成長が、女性の機会を広げる

今後40年間、地球が破滅でもしないかぎり、下記の諸要素は女性の生き方に間違いなく大きな影響を与えるはずだ。

■人口動態の変化

過去数10年間の出生率の低下と、右肩上がりの平均寿命を見るかぎり、ほとんどの富裕国と一部の新興国では、人口の高齢化が進んでいくだろう。現在でも多くの国々では、労働年齢の人口が減少している。おそらく、この状況はやがて労働力不足を招き(技能と専門知識を必要とする職業では特に深刻化するため、女性たちはより多くの雇用機会を与えられ、より良い仕事に就けるようになるだろう。ただし、女性の早期退職慣行が段階的に廃止され、年金の支給開始年齢が男女を問わず引き上げられれば、女性は高齢まで働く必要に迫られるはずだ。高齢者の増加は、介護の必要性が高まることを意味する。この種の務めはたいてい男性ではなく女性が担わされ、介護を引き受けた女性労働者は多忙をきわめることとなる。高齢化の進行と同時に、先進諸国の出生率が現在の低水準から回復した場合、女性は介護だけでなく育児の負担も背負い込まなければならない。

■社会的トレント

1970年以降、OECD加盟国では結婚率がほぼ半減し、離婚率がほぼ倍増した。現在では同棲するカップルが増えており、彼らは別れる確率が高い。ほとんどの加盟国では、すでに婚外子の割合が、約30パーセントから50パーセント超の範囲に達している。未来の世界では結婚の件数が減り、結婚か同棲かにかかわりなく、別れるカップルの数が増えるだろう。結果として片親世帯が増加し、家庭と仕事を両立させるプレッシャーが、女性の肩に重くのしかかることとなるだろう。

■教育

現時点でもほとんどの富裕国は、高等教育を受ける若者の数を増やそうと計画している。最大で半数を目標とする国もある。すでに、高等教育を受ける女性の数は男性を上回っており、将来の労働市場で勃発する”才能戦争゛では、高学歴の女性たちがこの世の春を謳歌するだろう。

■経済の構造的・技術的変化

製造セクターが縮小するにつれ、現代経済における仕事のほとんどは、サービス部門で創り出されるようになるだろう。サービス職は女性との相性が良いものの、たいていの場合、有期契約やパートタイム勤務になるため、基幹労働者に比べると安定性は低い。また、技術進歩はさまざまな仕事に関して、在宅勤務を格段にたやすくするだろう。そして、働く母親たちになお一層の融通性をもたらすだろう。

先進国の女性と新興国の女性

女性に関する今後40年間の展望を、ひとつの公式にまとめあげるのはむずかしい。富裕諸国では、建前上すでに男女平等は確立されており、実際上平等になっていない部分では、より一層の進歩が見られることとなるだろう。仕事と家庭の両立を可能にするさらなる制度改革、柔軟な雇用環境を提供するためのさらなる企業努力、男性も家族の一員として育児や介護に参加する必要があるという認識のさらなる明確化、などなど。とはいえ、これ以上大規模な変化が起きる可能性は低い。

世界の最貧諸国では、女性が多くの面で不利を被るっている。男女の教育がともに向上し、結果として経済発展が加速されないかぎり、この状況が大きく改善されることはないだろう。女性の教育の充実は、国家の社会的経済的幸福に途方もない影響をもたらす(例えば、アフガニスタンがなかなか発展しない主要因としては、女性の非識字率の高さと、社会的地位の低さが挙げられる)。高学歴の女性は、高賃金の仕事に就ける可能性と、家族の規模を制御するすべを持っており、人生におけるチャンスを拡大させるため、子育てに関する意思決定を自分で下すことができる。しかし、男女不平等が宗教や文化と結びついている国々では、状況が改善されるスピードは遅くなると予想される(皮肉なことだが、中国とインドが男の跡継ぎを志向せず、大量の堕胎によゐ男女産み分けをしていなければ、両国はもっとめざましい発展を遂げていただろう)。

BRICsを含む開発度の高い新興諸国では、今後数10年のあいだ、女性に並々ならぬチャンスが与えられるだうう。おおむねこれらの国々では、すでに男女の教育水準が同レベルにある。猛スピードの成長に起因する急連な変化は、女性に対する偏見の克服と、一世代前には夢でしかなかったキャリアの追求を、可能にしてくれるだろう。そして、このような状況は女性自身だけでなく経済にも恩恵をもたらすだろう。なぜなら、女性たちが経済活動に貢献してくれるからだ。

しかし、支払うべき代償もある。途上諸国の女性たちは、選択肢が増える一方で、もっと多くの圧力にさらされるだろう。欧米がすでに経験したとおり、いったん女性が家を出て職場へ入ると、社会は後戻りができない変化を起こし、女性のみならず男性にも子供にも根源的な影響を及ぼすのだ。しかし、メリットとデメリットを勘案すれば、大多数の人々――特に女性――は、支払う価値がある代償だと同意するに違いない。

第3章のまとめ

-

法の下の平等、教育機会の均等、家族計画、労働市場への自由な参入など、先進国における女性の地位は過去四十年て著しく上昇した。それにともなって、女性は、キャリアのめどをつけて結婚出産をするようになり、出生率は低下、かってのような大家族は過去のものになった。

-

一方て、アフガニスタンなどイスラム圈て宗教的な制約の強い国々では、女性の選挙権すらまだない国も多く、その解消にはより時間がかかると思われる。

-

ブラジル、ロシア、インド、中国のいわゆるBRICs新興国では、すでに教育の平等は制度として確立されており、それら知識層の女性たちが、経済の急成長から、今後、広く様々な分野て労働力として参入、経済成長をさらに促進する。

-

富裕国でも少子化により、労働人口の減少が問題となり、技能と専門知識を必要とする職業では特に深刻化するため、女性たちはより多くの雇用機会を与えられ、より良い仕事に就けるようになるだろう。ただし、女性の早期退職慣行が段階的に廃止され、年金の支給開始年齢が男女を問わず引き上げられれば、女性は高齢まて働く必要に迫られる。

-

先進国では、高齢化による介護の問題が、女性の職場進出に影を投げかける。出生率の回復を始めた一部の先進国では、育児と介護と労働のバランスを男女間、そして社会・企業でどうとっていくかについて議論が行なわれ、様々な政策がとられるだろう。

-

製造業セクターの縮小と、サービス業の増大は、世界的傾向となる。サービス業は女性にとっては相性がよいが、しかし、雇用は非正塑雇用や有期雇用で不安定てある。

-

1970年以降、OECD加盟国ては結婚率がほぼ半減し、離婚率がほぼ倍増した。婚外子の割合は約3割から5割もある。未来においては、そうした傾向がさらに加速し、片親の女性は、育児と職業の負担のバランスにより苦闘することになる。