第1章 人口の配当を受ける成長地域はここだ

世界的な出生率の低下は、人口動態で突出した出っ張りの世代を生み出し、その世代が、労働年齢に達する地域は急成長し、リタイヤする被扶養世代になったときに、成長は止まる。

ナイジェリア、タンザニアが人口大国に

2011年10月31日、世界は地球上の人口が70億に達したことを祝った(祝うという表現が適切かどうかは別にして……)。国際連合はあらかじめ、この日に70億人目の新生児が誕生すると予告しており、幸せいっぱいの両親たちと、世間の注目を集めたい各国政府は、うちの子こそが70億人目だと競うように名乗りをあげた。インド最大の人口を抱えるウッタルプラデシュ州のモール地区で、現地時間の午前7時25分に生まれたナルギス・クマール然り、午前零時きっかりにマニラで生まれたダユカ・メイ・カマチョ然り。

1999年10月12日にボスニアの首都サラエボで生まれたアドナン・ネブイッチは、2011年10月31日、12歳の誕生日から3週間目を迎えていた。何を隠そう、アドナンは60億人日と認定された新生児であり、アドナン誕生からナルギス誕生(もしくはダユカ誕生)までの12年という期間は、人口増加の史上最短記録に並んでいる。実は、50億人から60億人になるまでの期間も、1987年から1999年までの12年間だったのである。

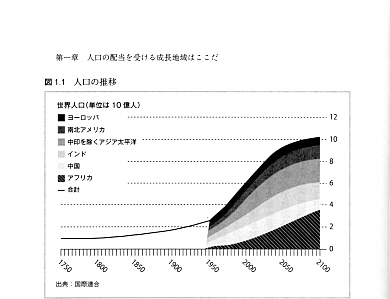

これらの数字を見るかぎり、現在、世界人口は史上最速のペースで増加していると言える。人類は10億人に達するまで25万年を要したが、それから約100年後の1927年には20億人を突破し、続く33年間で30億人を突破した。2050年には世界人口は90億人を超え、さらに増えつづけていくと予想される(図1.1を参照)。

特定の国々では、驚くべきペースで人口が増加してきており、これからも驚くべきペースで増加していくだろう。1970年、ナイジェリアの人口は5700万人だったが、出生率が予想外の急落を見せないかぎり、2050年には3億8900百万人に達し、アメリカの人口と肩を並べるだろう。タンザ二アの増加率はさらに高く、1070年の1400百万人から、2050年には1億3900万人まで膨らむだろう。2100年には、ナイジェリアの人口が世界第3位に、タンザ二アの人口が世界第5位になると予想される。

中国は2025年に減少に転ずる

対照的に、現在の上位国の一部は、人口の増加がピークを迎えて減少に転じるだろう。すでにロシアは1995年から人口が減りはじめた。日本の人口は、2010年に1億2600百万人で天井を打った。中国は2025年に14億人でピークを迎え、その後は減少に転じるだろう。2050年の時点で世界第1位のインドでさえ、大方の予想より早く、17億人でピークを迎え、その後は減少に転じるだろう。

世界の各地域は人口増加率が異なるため、人口分布はそれに応じて変化していくはずだ。アジアは世界人口のおよそ半分を擁し、最も多くの人々が住む大陸でありつづけるだろう。しかし、2000年の時点では、全体の3分の2を占めていたのだから、占有率は大幅に低下することとなる。同じく2000年の時点で見ると、サハラ以南のアフリカとヨーロッパの人口はほぼ措抗していたが、2050年には、アフリカの人口は欧州の3倍に膨らんでいるだろう。2010年から2050年までのあいだに、世界人口は22億人増えると予想されており、増加分の半分をアフリカ人が占めることとなるはずだ。

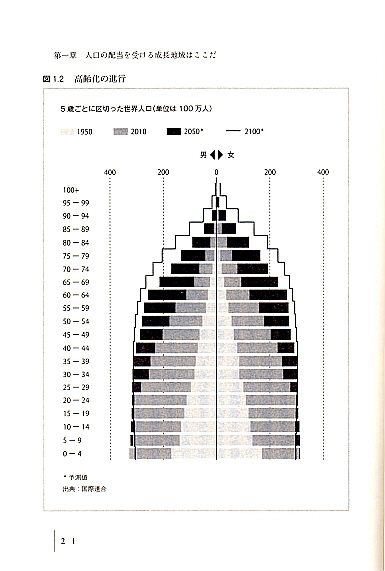

2050年の世界人口は、現在より多くなるのはもちろん、現在より高齢化が進んでいるだろう(図1.2を参照)。

65歳超の人口は2倍以上に増え、占有率は2010年の8パーセント弱から、2050年には16パーセントまで上昇するだろう。中位数年齢(全人口を一列に並べたとき、ちょうど真ん中に来る人の年齢)は、2010年から2050年までのあいだに、大歳上がって38歳になると予想される。この増加ぶりは、規模においても速度においても、未曾有の事態と言っていい。富裕諸国では多くの人々が100歳まで生きるようになるだろう。

予想にどの程度の誤差を見込むべきか?

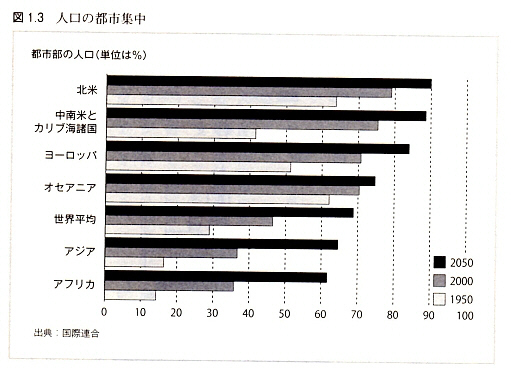

本章の人口予測は、2011年に発表された国連人口部の数値予測から、中位のものを選んで使用した。国連は過去数10年間の人口動態トレンドが継続されるという前提をとっている。だから、トレンドが激しく変化しないかぎり、2050年の予想には高い精度が期待できる。しかし、前提の段階での小さな違いは、数10年のあいだに大きく増幅されうる。国連の高めの数字予測――高めの出生率予測――を採用すれば、2050年の数字は12パーセント高くなり、低めの数字予測を採用すれば8パーセント低くなる。要するに、2050年の数字を取り扱う際は、かなり大きな誤差を覚悟する必要があるわけだ。増大化と高齢化だけでなく、人口の都市化も大きく進むはずだ(図1.3を照)。

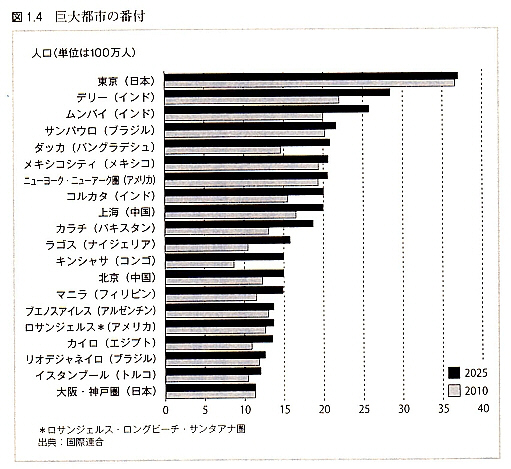

2010年には、世界人口の半数が都市部に居住していたが、2050年には70パーセントに近づくと予想される。およそ65億人という都市人口は、2005年の世界人口と同じ水準だ。2025年には、人口1千万人以上の超巨大都市は全世界で30を数えるだろう(1950年には、ニューヨーク・ニューアータ圈と東京のみ――図1.4を照)。

しかし、人口増加率が最も高くなるのは、1千万人以下の大都市だと予想される。このような規模の都市が400以上形成され、途上諸国の人口増を牽引していく、とコンサルティング企業の〈マッキンゼー〉は考えている。

これらのトレンドから最大の影響を受けるのは、一般の人々の家庭生活(ほとんどの場合、良い方に変化する)と、一般の人々の経済環境(必ずしも良い方に変化するとは限らない)だろう。1950年の世界では、平均寿命と家族規模の点から、各国を2つのグループに大別できた。富裕諸国と貧困諸国だ。貧困諸国の人々は、富裕諸国よりずっと寿命が短く(平均はわずか37歳)、ずっと家族規模が大きかった(多くの場合、子供が6人以上)。2050年の世界でも、富裕国と貧困国は存在するが、平均寿命と家族規模で2分されることはないはずだ。世界は収束化が進み、平均寿命が70歳以上で家庭に子供はふたり、というのがほぼ万国共通の標準となっているだろう。

このような状況は、政府のありようを一変させ、公共サービスに対する大きな新規の需要を喚起するだろう。そして、事業上のイノベーションや、金融関連の各市場や、中印両国の勢力バフンスなど、あらゆるものに変化をもたらすだろう。

人口の増大は戦争に結びつくか

人口動態は運命である、とフランス人哲学者のオーギュスト・コントは論じた。しかし、人口動態が全体としての規模の変化を意味する場合と、構成要素それぞれの変化――例えば、各年齢層の規模の変化――を意味する場合とでは、大きな違いが出てくる。

多くの人々が重視するのは、人口全体の数字のほうだ。2050年の世界では、90億人分の腹を満たすことは可能なのか?あまりにも増えすぎた人類は、壊れやすい地球の”収容能力”を超過し、環境悪化と気候変勤に拍車をかけるのではないか?数10億人がぎゅうぎゅう詰めにされた状態は、従来より頻繁に戦争を引き起こし、暴力の井戸を深く掘り下げることになるのではないか? これらの疑問は、人類は数が多すぎる――もっと人間が増える2050年の状況はもっとひどくなる――というマルサス主義的な懸念と根を同じくしている。

直観に反するかもしれないが、このような懸念と人口動態との関係はそれほど強くなく、人類の総人口を巡る卜レンドは、世界全体に対して多様な影響を与えるだろう。要するに、マルサス主義的懸念はいろいろな意味で見当はずれなのだ。

では、人口と政治的暴力との関連性を検証してみよう。人口が増えれは増えるほど紛争勃発の確率が高まる、という説は直観的にもっともらしく思うえる。特に、若年層の規模が拡大している場合や、水のような有限資源や稀少資源を巡って複数の陣営が対立している場合は、もっともらしさに磨きがかかるはずだ。

じっさい、人口増加のスピードがひときわ速い地域では、局地的な紛争がいつ勃発してもおかしくないように見える。例えば西アフリカでは、ニジェール川の水と河岸の草原地帯を巡って、状況が極度に緊張する可能性が高い。もうひとつ例を挙げるなら、パキスタンとインダス河畔だ。パキスタンの人口は、2010年の1億7500万人から、2050年には2億7500万人まで増加すると予想され、主要な農業地帯であるパンジャブ州では、地下水面がみるみる低下している。このような状況は、稀少な農地や水を巡る争いを直接的に引き起こす場合もあれば、人々の移住や難民の拡散を通じて、間接的に紛争を引き起こす場合もある。国際移住機関によると、2008年の時点では、生誕地を離れて暮らす人々は合計で2億人強。これは世界人口の3パーセントに当たり、過去10年間で倍増している。人々が人口の多い貧しい故国を離れ、もっと緑豊かな土地をめざすようになれば、今後もさらに増加していくこととなるだろう。

地域紛争が懸念されるといっても、世界全体の趨勢とは分けて考える必要がある。2010年までの50年間に、世界人口は20億人から70億人へと膨らんだ(独立国の数も劇的に増えた)。しかし、同じ50年間に独立国同士の戦争は減少し、内戦はいったん増加したあとに減少に転じた。戦死者の数は、1940年代後期には10万人当たり20人だったが、2000年代後期には10万人当たり0.7人まで低下した。この数字は、平和な国々の自殺率を下回っている。

これらの数字を見るかぎり、政治的暴力に関する趨勢は、人口増加の厳しい圧力から影響を受けてこなかったと考えられる。21世紀の最初の10年間では、移住者の数は増加したものの、難民と国内流民の数は約1000万人の水準を保ってきた。事実、生誕地を追われた人々のうち、政治的暴力にもっとも脆弱な層は、2000年から2010年のあいだに半減したのだ。暴力の水準が世界的に低下した原因としては、植民地における独立後の戦争が減少したことと、冷戦構造下の紛争が終結したことと、国際平和維持活動が数的にも質的にも向上したことが挙げられるだろう。仮にこの趨勢が続くとすれぱ(大きな仮定ではあるが)、2050年にどれだけ人口が増加しようと、必ずしも暴力水準が上昇するとはかぎらない。

アメリカ人1人はアフリカ人1人の20倍の二酸化炭素を出す

環境悪化についても同じようなことが言える。ほとんどすべての科学者は、気候についても、生物多様性についても、海洋の酸性化についても、窒素の循環(窒素がさまざまな形態に変換されていくプロセス)についても、全地球規模の深刻な変化が起こったことを認識している。そして、これらの原因としては、人間の活動がやり玉に挙げられている。しかし、人類が増加すればするほどあらゆる形の環境ダメージが大きくなる、という考え方は論理の飛躍だ。環境がどれだけ悪化するかは、増えた人口がどこに居住し、どのような生活を送るかに依存している。

2005年、アメリカ人とオーストラリア人は、一人当たり約20トンの二酸化炭素を排出した。対照的に、多数のアフリカ諸国を含む60以上の国々では、一人当たりの排出量が1トンにも満たない。世界人口のうち上位7パーセントの富裕層が、全体の50パーセットの二酸化炭素を放出する一方、下位50パーセントの貧困層の排出量は合計でも7パーセント。この卜レンドが変化しなければ、たとえ最貧諸国で人口が倍増したとしても、アメリカで人口が30パーセント増えるより、気候変動に対する影響は小さくてすむだろう。言い換えれば、アメリカ人が一人生まれるのを阻止することは、アフリカ人一人の誕生を阻止することに比べて、環境に対する効果が20倍高いわけだ。

今後40年間、世界人口の増加のほとんどは、温室効果ガスの排出が最小水準の国々で生じると予想されるため、二酸化炭素や化学物質が激増する結果には必ずしもつながらない。増えた人々がどう生活するかで結果は変わってくるのだ。アメリカ人やオーストラリア人のように、エネルギー依存度の高い暮らしをすれば、地球環境には甚大な影響が及ぶだろうし、依存度がそれほど高くなければ、影響は比較的小さくてすむだろう(もちろん、貧困諸国はより裕福になることと、より多くを消費することを望むため、相対的には小さくても絶対的には大きくなる)。いずれにせよ、人口増の著しい国々が地球温暖化に与える影響は、人口増加のトレントというより経済成長のトレントに左右される。

ただし、人口増そのものから大きな影響を受ける分野がある。食糧だ。二酸化炭素排出量が最低水準の人々も、食糧がなければ生きていけない。すべての条件が同じなら、80億人を養うより、90億人を養うほうがむずかしいはずだ。人口増によって食糧を巡る争いの数は多くなるだろうし、すべての条件が同じなら、食糧の価格は上昇するだろう。2050年には人口が増加するだけでなく、富裕化と都市化に伴って食事の肉食化が進む(肉を買える人々が多くなる)と予想されるため、2050年の需要を賄うには、食糧生産高を70パーセント上積みしなければならない。しかし、過去40年間を振り返ると、世界の穀物生産高は250パーセントの上昇を見せており、理論上、食糧問題の解決は可能だ。

出生率(合計特殊出生率)は世界的に低下する

相対的な変化のうち、現時点で最も重要なのは出生率の低下だ。2050年における世界全体の合計特殊出生率―一1人の女性が出産可能期内に産むと予測される子供の数――は、2.1まで低下するだろう。2.1の出生率は”人口補充出生率”とも呼ばれ、この数字のもとでは人口が同じ水準に保たれる。人口補充出生率は乳児死亡率に左右されるため、実際は地域によってばらつきがあり、一般的に言うと貧困国でいくぶん高くなる。しかし、通常2.1という出生率は魔法のように、人口増加を減速させて最終的に安定させる。世界全体の出生率が2.1以下になれば、人類史上初めての事態だ。過去にも人口が停滞もしくは減少した時期はあるが、以前の例では、高い出生率をそれより高い死亡率が相殺していた。

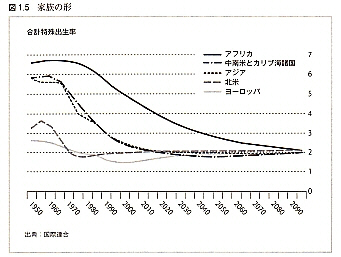

2.1という世界全体の出生率は、各地で驚異的な人口減少を引き起こすだろう。1970年における世界の出生率は4.45、標準家庭の子供の数は4人ないし5人だった。2010年の時点でも、出生率は2.45まで急落しており(図1.5を参照)、世界人口のおよそ半分――70億人のうちの32億人――は、出生率2.1以下の国に住んでいる。2050年には、アフリカ以外のほとんどの国で出生率が2.1以下になり、アフリカの多くの国々も人口補充出生率に近づくだろう(これらの国々では、乳児死亡率が高いため、人口補充出生率は2.1を上回る)。

2050年以降、人口の増加率は急減速し、ゼロに近づいていくだろう。2010年の時点でさえ、人口補充出生率を下回る国の中には、有名な日本とロシアだけでなく、人口の急増で知られるブラジルやチュニジアやタイも含まれている。また、一部の国々の出生率低下は凄まじく、バングラデシュでは1980年から2000年までのあいだに半減し、イランでは1984年の7から2006年には1.9まで急落した。

出生率の下落スピードは、2.1に近づくにつれて減速すると予想される。長いあいだ2.1以下で推移してきた国々――例えば北欧諸国――では、すでに出生率は再上昇しはじめている。大家族を持つ喜びが再認識されるに伴い、このような上昇は続いていくだろう。アフリカの一部には、富裕化に伴う出生率の低下が、従来のパターンどおりに進行していない国もあるが、ほかの国々では大幅な低下が続くはずだ。ブラジルの出生率は2050年に1.7まで下落し、エチオピアの出生率は現在の4.2から1.9まで下落するだろう。

出生率の低下は、人口動態の変化に拍車をかけるはずだ。最も顕著なのは、世界人口の増加率が急落することだろう。実際のところ、増加率は長年にわたって低下してきており、ピークだったのは1965〜70年期。年間2パーセント強という数字は、歴史上この期間にしか記録されていない。しかし、ある世代に新生児の数が増えると、ほかの世代にも影響が及ぶ。効果が現われるまでのタイムラグは約20年だ。

このような人口動態の慣性により、1965〜70年期の影響は、その後20年間にわたって継続され、1980年代後半に最高潮に達した。1980年代後半の世界人口は、毎年およそ9000万人ずつ増加していたのだ。1970年以降、増加率は比較的高い水準を保っていたが、1990年代に入って急降下し、出生率低下の影響が実感されはじめた。タイムラグを考えると、年間人口増加数の激減は今から始まるだろう。2010〜15年期の増加数は約7800万人、2030年代末では5200万人、2050年代半ぱでは約300万人。1980年代後半と比べると、3分の1まで減ってしまうわけだ。2050年代には、世界全体の年間人口増加率は0.5ハーセントを下回り、1800年ごろ以来の低水準を記録するだろう。言葉を換えれは、産業革命とともにヨーロッパで始まり、世界の隅々まで広がった大規模かつ激烈な人口増加は、ようやく終焉を迎えることとなる。

人口の配当を収穫する

出生率の低下は、人口を構成する各年齢層のバランスを根底から変化させる。簡単に言うと、人口構成のグラフに世代の”出っ張り”を形作り、のちのちまで変化の爪痕を残すこととなる問題となるのは、出生率低下が実際の影響を及ぼしはじめる前に生まれた世代だ。アメリカとヨーロッパでは、1946年から1964年にかけてこの世代が形成され、一般的にはベビーブーム世代と呼ばれている。

”出っ張り”世代が幼少期のあいだ、国家は教育だけでなく、子供たちが必要とするさまざまな資源を提供するために、巨額の投資を行なわなければならない。この時期には、大家族が作られる傾向がある。子供がたくさんいる一方で、祖父母の数は少なく(平均寿命が短い時代に生まれたため)、女性は家にとどまって家族の面倒を見る場合が多い。1950年代のヨーロッパと、1970年代のアジアと、現在のアフリカは、まさにこのような状況が標準となっている。

”出っ張り、世代が成長して労働人口の仲間入りをすると、国家はおよそ40年のあいだ”人口の配当”から利益を受ける。この時期は、比較的子供の数が少なく(出生率が低下するため)、比較的老人の数が少なく(死亡率が高いため)、経済的に活発な大人の数が多い(労働人口に組み込まれた多数の女性を含む)。家族の構成人数は減り、所得は増え、大きな中産階級が形成され、平均寿命が急上昇し、社会に大きな変化が訪れる。離婚率の上昇や晩婚化や単身世帯の増加が見られ、少なくとも一部の国では、中産階級の膨張が独裁的な支配体制に圧力を与える。1945〜75年期のヨーロッパ (フランスでは”栄光の30年、と呼ぶ)と、1980〜2000年期の東アジアの大部分は、このような状況下に置かれていた。

しかし、かつての黄金世代が銀髪になって引退を迎えると、配当は負債に変わる。不均衡なまでに大きい老人層が、比較的小さい後続世代に支援を求めるからだ。人口補充出生率を下回る時期が長く続いたあと、ふたたび出生率が上昇に転じた場合、ポスト・ペビーブーム世代は二重の負担に直面することとなる。大勢の老人に年金を支払うだけでなく、大勢の子供を養い、教育を与えなければならないからだ。この時期には、人口が減少しはじめ、国土の一部が放棄され、高齢者の不安が飛躍的に増大する。これに該当すると予想されるのは、2010〜40年期のヨーロッパとアメリカそして日本、2030〜50年期の東アジアである。

今後40年間に、このような世代交代は大きな経済的影響を及ぼすだろう。いずれにせよ、経済成長は人口動態によって左右される。労働年齢の成人が多数いることは、国家の労働力を増大させ、賃金を比較的低く維持し、貯蓄率を押し上げ、新しい商品やサービスに対する需要を拡大してくれるのだ。

しかし、人口の配当が自動的に経済成長を創り出すわけではない。事の成否は、増大する労働力を国家が生産的に活用できるかどうかにかかっている。1980年代、中南米と東アジアの人口構成は似通っていたが、東アジアが経済の奇跡を享受したのに対し、中南米は”失われた10年”を経験した。とはいえ、配当が成長を可能にするのは事実であり、国家もしくは地域が優位性を活かせるなら、抜群の効果が期待できる。ある試算によると、1965〜95年期の東アジアのGDP成長のうち、3分の1は有利な人口構成――具体的には労働力の”出っ張り”――からもたらされたものだという。人口動態によるGDPの押し上げは、東アジアだけにはとどまらない。2000〜10年期のアメリカのGDPは、年間3パーセント程度の上昇を続けてきたが、そのうちの1パーセントは人口増加が寄与した分なのである。

しかし、人口動態は将来の成長の足枷となる可能性が高く、地域によってその程度は異なる。オーストラリア準備銀行の試算によれぱ、2010〜20年期の東アジアでは、人口増加による寄与は、年間GDP成長率の約1パーセント分と予想される。これは1995〜2005年期の半分の水準にあたる。2010〜20年期のアメリカの寄与分は、それ以前の毎年1.3パーセントから0.5パーセントに低下し、同期の日本は毎年マイナス約1パーセント、ドイツは毎年マイナス約0.5パーセントになるだろう(ドイツの人口変化がない場合と比べて、GDPが約0.5パーセント減少するという意味)。

このような足枷は、時間の経過とともに悪化していくはずだ。2010年までの40年間、特に富裕諸国と東アジアの発展のおかげで、世界は全体として人口の配当を受けてきた。1970年、労働年齢の成人百人に対して、被扶養者(子供と65歳以上の老人)は75人だったが、2010年、被扶養者は52人まで減少した。この数字は、世界の労働者の割合が増えたことを意味し、この状況は、成長の主要因として世界経済を浮揚させた。とりわけ中国では、一人っ子政策の影響もあって、被扶養者の割合は38人という未曾有の低水準となった(言葉を換えれば、労働年齢人口が残りの人口の2倍強になった)。

しかし、2050年の時点では、世界の”被扶養者率”は58人まで再上昇するだろう。もちろん、この程度では大規模な反転とは言えない。2010〜50年期の悪化分は、1970〜2010年期の良化分のわずか4分の1ほど(良化分23ポイントに対し、悪化分は6ポイント)。今後40年間の人口動態による”損失”は、過去40年間の利益と比べれば穏やかな範疇に入る。とはいえ、損失が出るのは史上初の事態であり、一部の国と地域では劇的な反転が繰り広げられるだろう。

人口の配当を受けるアフリカはアジアに続く経済成長地域になるか

2010年までの40年間、日本を除く世界の主要国と主要地域では、労働人口に対する被扶養人口の比率は向上(数字的には下落)してきた。アフリカは小幅な向上に」Cどまり、被扶養者率の下落は6ポイント。原因は、高い出生率のせいで子供の数が多いことだ。東南アジアと北アフリカの向上は目覚ましく、被扶養者率は40ポイントも低下したが、”高齢化”が進むヨーロッパとアメリカでさえ、労働人口に対する被扶養者の割合は、40年のあいだに下落してきた。

この傾向は2010〜50年期に変化し、世界は3つのグループに大別されるだろう。第1グループに含まれるのは、インドとサハラ以南のアフリカと中東と北アフリカ。継続する人口構成の向上から恩恵を受ける国々だ。第1グループでは被扶養者率が下がりつづけ、2050年には中位数年齢が40歳を下回るだろう。この数字は世界平均より低く、第1グループの国々は大量の安い労働力を利用できる。

アフリカと中東ではリスクも高まるだろう。若い労働者の増加は、成長の向上につながる場合もあるが、彼らが仕事にあぶれれば、社会の不安定性が進むこととなる。しかし、すでにアフリカは人口構成の向上を示しはじめており、1980年代と1990年代の東アジアの経済改革を支えた状況を彷彿させる。アフリカ諸国が東アジアのように、公的機関の有能さを示せるかどうか、そして、世界志向の政策を打ち出せるかどうかは、これから注意深く見守っていくしかない。

中東では、若年の”出っ張り”がゆっくりと解消されている。高い出生率の時期に生まれた子供たちのうち、いちばん年上の層が労働力に移行しはじめたからだ。このプロセスの初期段階は、2011年の”アラブの春”――命的暴動――において重要な役割を演じた。

2010年から2050年まで続くと予想されるプロスは、アラブの春の勝利者たちに対して、新体制に脱皮するか旧体制を継承するか、という大きな試練を与えることとなるだろう。第1グループは、巨額の石油収入があるにもかかわらず、大量の雇用を創り出せた国はほとんどない。しかし、中東諸国は経済浮揚期の東アジア諸国と違って、高い教育水準という利点を持っている。中産階級が育っ条件はすでに整っており、男女のあいだの教育格差も小さい。現時点ではありえないように見えるかもしれないが、中東のイスラム諸国で姿を現わしはじめた人口の配当は、2050年までの40年間に景気を沸騰させる可能性を切り開いてくれている。

インドの場合も成長は継続され、被扶養者率は向上しっづけるだろう。1970〜2010年期に、インドは中国ほど人口の配当を収穫できなかった(被扶養者率の下落幅は、中国の39に対してインドは25)。しかし、今後40年間でインドの人口構成は中国より有利になると予想される(中国が26ポイント被扶養者率において上昇するのに対し、インドは7ポイント下落する)。要するに、インドにおける低賃金の製造とサービスは中国より長続きするわけだ。

2050年のインドでは、被扶養者層が労働年齢層の半分以下にとどまるのに対し、中国では3分の2まで増加しているだろう。もちろん、これはインドが中国を経済的に凌駕することを必ずしも意味していない。成人の高い非識字率(インドは大学卒業者と非識字者が同数存在する史上初の社会になろうとしている)、若年層における男女比の不均衡(男の跡継ぎを望む伝統的嗜好と、小さな家族を望む現代的嗜好と、簡単に利用できる男女産み分け技術が融合した結果)、南部と北部で大きく異なる人ロトレンド(貧しく、識字率が低く、人口密度が高い北部と、裕福で、起業家精神が高く、人口補充出生率を下回る南部)など、相変わらずインドには大きな欠陥が存在する。とはいえ、事態は中国のほうが深刻だ。中印両国は互いを打ち負かそうといっも張り合っているが、人口動態の面ではインドに分があるように見える。

第2グループは、被扶養者率の上昇が20ポイント以下で、中位数年齢が40ないし48歳の国々だ。ここにはアメリカと中南米諸国と東南アジア諸国が含まれる。1980年代と1990年代の高い出生率のおかげで(ラテンアメリカ系移民の影響が大きいものの、唯一の要因とは言い切れない)、長いあいだアメリカの人口構成はヨーロッパと比べて安定的に推移してきた。アメリカの被扶養者率は1970年代にはヨーロッパより少し高かったが、2010年にはほぼ同じ水準となった。今後、アメリカの出生率は比較的高くなると予想されるため、2050年の被扶養者率は、アメリカのほうが約10ポイント低くなる(良くなる)だろう。

フランス対ドイツ

フランスが東方の大国に抱く懸念は、100年のあいだ、ヨーロッパ政治における暗黙の動機となってきた。ナポレオンが軍を大陸じゅうに派遣したとき、フランスはヨーロッパ最大の人口を抱えており、ほかのどの国よりも多く、若い兵士を徴用することが可能だった。しかし、19世紀に入ると、ドイツが統一される一方で、フランスの出生率は低下していき、1918年のヴェルサイユ条約の席上では、フランス首相ジョルジュ・クレマンソーが次のように懸念を示した。「思いどおりの条項をすべて条約に入れ込んだとしても、ドイツからすべての銃を取りあげたとしても、好きなように振る舞えたとしても、フランス人がいなくなればフランスは消滅してしまう」。1870年から1945年のあいだに、フランスはドイツの力を制限すべく、3度の戦争を戦った。そして、1945年以降は、のちにEUとなる組織を設立し、中央ヨーロッパの大国を封じ込めてきた。

しかし、今後の半世紀で独仏両国のバランスには変化が生じ、フランスはより大きくなっていくだろう。2000年の時点では、ドイツの人口はフランスより2300百万人多かった(8200万人対5900百万人)。現在、両国の差は1600万人だが、フランスの出生率が上昇する一方、ドイツは人口補充出生率も大きく下回っており、フランスの人口は増えてドイツの人口は減っている。国際連合の予測によると、2050年を過ぎたあたりで両国の人口は逆転する。2060年には、ドイツの人口は7200百万人まで減少し、フランスの人口は7400百万人まで増加するだろう。そして、2100年には、両国の人口差は1000万人以上に広がるだろう。

このあとEUがどう変化していくかは、誰かほかの人の想像力に任せたい。しかし、フランスのドイツに対する懸念がEUの動機でありつづけるなら、独仏関係は英仏関係に取って代わられるだろう。2050年、イギリスの人口は(一瞬だけ)フランスを上回ると予想される。

日本は世界史上最も高齢化の進んだ社会になる

人口動態の趨勢から大きな損害を被るのは、第3グループに属するヨーロッパと日本と中国だろう。日本の高齢者比率は長いあいだ世界最高を維持しており、今なお比率は高まっている。2010〜50年期に、日本の被扶養者率は40ポイント上昇し、2050年までには、被扶養者数と労働年齢の成人数が肩を並べるだろう。過去を振り返っても、このような状況に直面した社会は存在しない。中位数年齢が52.3歳まで上昇した日本(人口の半分が52歳以上となった日本)は、世界史上最も高齢化の進んだ社会となるはずだ。ヨーロッパの被扶養者率は日本ほど悪化しないものの、日本に次ぐ第2位の座を占めると予想される(西欧と東欧の差はほとんどないだろう)。

これらの国々がどう反応するかは見当もつかない。しかし、労働年齢の成人が大きな事業リスクをとり、多くのイノベーションを生み出し、新しい家族を形成し、貯蓄率と株式保有率を高める、という推測は可能なはずだ。古い社会に属する人々の場合は、事業に関しても資産保有に関しても、リスク回避の傾向(例えば、株より国債を好む)を示すだろう。

各国が高齢化の重荷をどう背負うかも定かではない。たとえ出生率が大幅かつ持続的に回復したとしても、高齢化のトレントを逆転させるまでには、最低でも20年の時間が必要となるはずだ。きわめて大規模な移民流入は、年金生活者を支える若年労働者の供給と、暫時の出生率の上昇(高出生率の国々からの移民は、しばらくのあいだは大家族を嗜好する可能性が高いが、最終的には、受け入れ国の標準的な家族構成に適合していく)を通じて、状況の改善に一役買うこととなるだろう。移民を受け入れるためには、痛みを覚悟したうえで、社会的姿勢を一変させなければならないが、受け入れ国の高い所得水準を考えれば、何らかの対策を打つ余地は残っているはずだ。

ほかとは比較にならないほど人口動態の負の配当を受けるのは中国だ。一人っ子政策で人為的に抑制された出生率が、過去にないスピードで高齢化を進行させている。中国の中位数年齢は、1980年の22歳(途上国に特有の数字)から、2010年には36歳(富裕国に特有の数字)まで上昇した。2020年にはアメリカを超え、2040年にはヨーロッパを超え、安い労働力による製造の時代は終わりを迎えるだろう。富裕化の前に高齢化がやってくる、という中国人の不安は的を射ている。

中国は男女数の不均衡にも直面しなければならない。一人っ子政策と、男の跡継ぎを好む伝統と、男女を産み分けるための堕胎は、”裸の枝”――未婚の若い男たちを意味する――と呼ばれる世代を創り出してきた。2025年の時点では、20代男性(要するに結婚適齢期の男)が9700万人を数える一方、女性の数は8000万人にとどまると予想される。この比率はインドよりひどいが、一人っ子政策を撤廃しても是正効果は見込めない。小さな家族と低い出生率に対する社会の支持は、骨の髄までしみこんでしまっており、トレンドが変化することはないだろう。中国は”裸の枝”世代の花嫁として、若い女性を大量に輸入しはじめる可能性が高い(豊かなアジア諸国はすでに始めている)。中国は巨大なため、若い女性の移住を大規模に行なわざるをえず、他国の家族生活にきわめて破壊的な影響を与えるはずだ。しかし、ここまで手を打っても、堕胎が創り出した男女差を埋めることはできないだろう。今後40年のあいだに、人口動態は共産党政府が直面する最大の問題となりうる。

中国と東アジアと中東と途上諸国のほとんどは、人口動態が引き起こすもっと大きな変化に直面するだろう。数世代前のヨーロッパやアメリカと同じように、新興諸国は人口の配当の恩恵にあずかってきた。これらの国々は、所得の面でも、家族規模の面でも、教育の面でも、中産階級の形成方法の面でも、欧米を見習おうとしてきたし、これからは追いつこうとするはずだ。新興諸国のほとんどの人々は、西洋の価値観や道徳観に毒されたくないと口では言うだろう。離婚、片親家族、表現の自由の偏重など、富裕化に伴って欧米が経験したトレンドとは一線を画し、親孝行や家庭内秩序などの伝統を守っていきたい、と。しかし、彼らが欧米化の流れをどう止めるのかは見当もつかない。現在、アジアの大都市の一部では、一度も結婚を経験していない女性が、全体の4分の1を占めるまでになっている。この状況は伝統に対する驚くべき拒絶の姿勢と言っていい。また、数億人の若いアジア人たちは、子供の養育を祖父母に任せて都市部や外国に移り住んできており、これは従来型の緊密な核家族という枠からも外れている。将来、このようなトマンドはさらに加速すると予想される。

世界人口の規模の変化を見るかぎり、世界が次第に安定の度を強め、17世紀と18世紀のように、人口が横ばいに戻っていく構図が想定できる。しかし、人口統計のうわべの下では緊張が高まり、家族生活の伝統と世代間のバランスが揺らぎ、近代以前の静的な世界では考えられないほど社会が激動している。今後40年間、本章で説明してきた人口動態の趨勢の変化は、2050年の世界のありように対して、ほかの何と比べても強い影響を及ぼしていくはずだ。政治的にも経済的にも社会的にも……。

第1章のまとめ

人口動態はある程度確実に未来が予測ができろ指標であり、すべての予測の基礎となる。

世界的趨勢として高齢化が進み、世界の平均年齢は、2010年から2050年までに9歳上がって38歳となる。富裕国では、100歳まで生きることが普通になる。

その中でアフリカは人口が増大化し、労働年齢人口も増え続けるという人口の配当を受ける可能性が高い。2050年までに予想される人口増加分23億人の半分はアフリカで増える分だ。

中国の人口は、2025年に14億人でピークを迎え、その後減少に転じる。

人口の都市化も大きく進む。2010年には、世界人口の半数が都市部に居住していたが、2050年には70パーセントに近づくと予想される。

人口増大にともなう、地域紛争の激化はない。

今後40年間、世界人口の増加のほとんどは、温室効果ガスの排出が最小水準の国々で生じると予想されるため、二酸化炭素や化学物質が激増する結果には必ずしもつながらない。しかし、増えた人々がどう生活するかで結果は変わってくる。

出生率は世界的に低下し、2050年には2.1になると予測される。その結果、世界の人口増のスピードは減速し、やがて人口増加はとまる。

出生率の低下は、ある世代のみが突出して多いという現象を生み出し、その世代が年齢層のどこにいるかで、その国の経済が変わってくる。この出っ張り世代が子供から労働年齢に達したとき、その国は急成長する。これを「人口の配当」という。さらにその世代がリタイヤし、被扶養世代になると、その配当は負に変わる。

これから人口の配当を受ける地域は、インドとアフリカと中東である。しかし、若年層の膨らみは政治的な不安定要因ともなる。

これから人口の負の配当を受けるのは、日本と欧州、そして中国である。ほかとは比較にならないほど人口動態の負の配当を受けるのは中国だ。安い労働力による世界の製造工場の役割を中国は終える。日本は世界史よ未踏の高齢社会になる。