商人と宗教

林屋辰三郎

治承三年(1179)6月のころ、天下に「銭病」という病気が流行した。それは実は疱瘡のことであって、病痕に穴ができるところからいいはじめたのだが、同時にこのころ銭があまりはげしく流通しはじめたところから、その祟りであるといううわさが流れたのである。

治承三年というと、まさに源平の争乱が始まる前年で、なんとなく世の中も騒がしかったが、この銭の流行ということこそ、平清盛の打ち立てた六波羅政権の、大きな経済的基盤であった。

平氏は、清盛の父忠盛以来、中国の宋との貿易にきわめて深い関心を払ってきた。全国の土地の重要な部分がほとんど貴族の荘園として配分されてしまっていた以上、新興の武士としてこの貿易による銭貨に注目したのは、きわめて賢明であった。

日本では奈良朝の「和同開弥」以来、皇朝十二銭といわれる貨幣が鋳造せられていたが、「乾元大宝」が11世紀の初めまでわずかに通用したのを最後に、銭貨の流通はとだえてしまい、米と市とが交換に用いられていたのである。そこで平氏は新しく中国から宋銭を輸入することを考え、当時、奥州で産出していた砂金を盛んに輸出したのである。もとより貿易品は、そのほかにも木材・真珠・刀剣・扇などが輸出され、錦・綾・茶碗・香薬類を輸入していたのだが、圧倒的には金と銅貨との交換である。奥州から金売り吉次といった商人が、せっせと金を京に運び、福原から宋に送られるのだが、その見返りとしての銅貨は、まことにおびただしいもので、たちまち京都の市場はインフレ現象を起こし公定物価などは役立たたくたってしまったという。

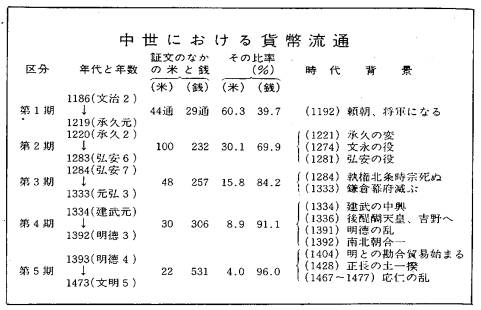

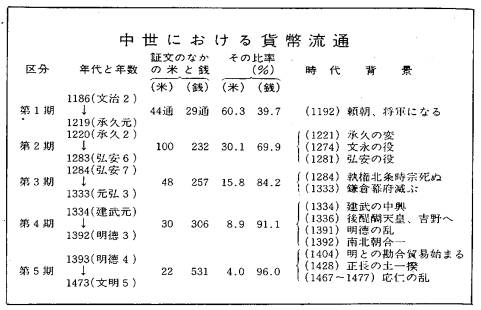

この勢いは、源平の争乱が終わっても、鎌倉時代を通じて持続されており、外には南宋に対する経済援助とうつり、やがて中国統一をめざす元(蒙古)の日本進攻の原因をつくるのだが、内にも大ききた影響を与えずにはおかなかった。折から国内農村は農業生産力の向上に伴い、余剰生産物の商品化が急速に進もうとしていた。銭貨はその線の上にのって、たちまち全国的な流通を展開した。添付の図表は、その一端を物語っており、南北朝時代には、商取引の九割一分、室町時代には九割六分までが銭貨によって占められたのだ。

このころ安芸国(広島県)で行なわれた田植歌にも「田主のせど田に咲くは何花か」とうたいかけて、「ゆふ(木綿)の花、酒の花、さてはとく(徳)の花か、田主とのの背戸に咲くは花、蔵屋になるは銭の音やる」と唱和するものがある。稲の収穫がとして理解されているのである。

天台の山から分かれて広まった中世の宗教は、いずれも末法に苦悩する民衆の救済をいきた目的としていた。阿弥陀へのただ一筋の念仏によって来世に救いを願う浄土の諸宗や、自己の苦行によって心のなかに仏を見いだそうとする禅、そして釈迦の教えは法華経に凝集されているという法華宗など、いずれも同じ目的だが、これらの宗教が主として布教の対象としたのは、いうまでもなく当時の新興階級である。

新興階級としては、まず武士があげられるが、さらに広範に古代の奴隷的境遇から解放されてきた奴碑たちが考えられる。彼らは、散所と呼ばれる年貢を免除された土地に住みついて、労役を提供してきた人力であるが、これらの人々は農村から生まれる商品を運ぶ商人となり、また手工業生産に励む職人となって、新興階級の中心となったのである。親鷲もこの人々を「屠沽の輩」(漁師・商人)と呼び「悪人」ともいったのだが、その人々こそ救済の対象であった。一遍は時宗を起こし遊行して念仏をすすめたが、その徒である阿弥たちには商人・職人、さらに身分の低い河原者たちが多かった。念仏の主要な対象は、ほかならぬ商人たちであったのだ。南北朝の内乱期には、武家方が公家や社寺の荘園のなかに割り込み、これを押領(横領)するなど土地に執着している間に、公家方はその配下にあった散所の人々が商人・職人に成長したので、「座」の本所として銭貨を支配するようになっていった南朝としてはこうした新興の人々を握っていたことが、吉野の僻隅に半世紀を保ちえた理由であった。

しかし武家幕府も、足利義満のころから貿易や銭貨に注目するようになり、高利貸業を営む土倉を経済的基礎に組み込んで、ついに専制的権力を確立することができたのである。日明貿易によって新しい明銭が流入し、「永楽通宝」は基準貨幣となった。

商人たちも強大となっていったが、彼らの宗教は、もはや念仏ではなく、現世利益を主張する法華宗へと移っていった。黄金への強いあこがれをもつ商人にとって、来世への念仏はあまりにもかけ離れたものになってしまったのである。

阿弥:阿弥浄土宗とくに時宗の出家した人に対する呼称で、画家・能役者などにも用いられた。