思想としての法華経

第3章 平等の根拠としての一仏乗

思想というものは、時代と社会に対する主張を伴って形成されるもので、大乗仏典もその時代の思想との対決の中で編纂されていった。いわぱ、時代・社会の現実との対決の中で自らの信念を主張し、格闘した足跡と言ってもいいであろう。それは『法華経』も同じで、その代表として一仏乗の思想を挙げることができよう。釈尊在世中に教団内という閉じた社会の中で実現されていた仏教の純粋な理想的平等思想も、釈尊滅後の教団の保守・権威主義化の中で次第に差別思想に取って代わられる。その思想情況に対して平等の旗印を掲げて思想運動を展開したのが大乗仏教であり、それが『法華経』の一仏乗の思想へと結実した。

平等は、「へいとう」と読まないで、「びょうどう」と読む。前者は漢音だが、後者は呉音の読み方である。漢音でなく、呉音の読み方がなされるということは、「平等」が仏教用語であることを意味している。それは、サンスクリット語のサマ(sama、平等な)、あるいはその名詞形であるサマター(samata、平等)の漢訳語である。中村元先生は、「人類の歴史において『平等』ということを最も明瞭な自覚を以て最初に唱えたのは、インドの仏教徒であった」(『宗教における思索と実践』100頁)と論じておられる。

説一切有部と大乗の三乗説

菩種の在り方を説く教えは菩種乗と言われる。ところが『法華経』は、菩薩乗だけではなく、仏乗の独一性を説くものであり、その独一性を強調して一仏乗ともいわれる。一般の大乗仏教の菩薩乗以外に一仏乗を説いた『法華経』の意図は何か? それは、だれ人も差別なく成仏できる(皆成仏道)とする『法華経』の平等思想の根拠を示したということである。

『法華経』の一仏乗思想を考察するに当たっては、『法華経』が声聞乗・独覚乗(縁覚乗)・菩薩乗・仏乗をどのように位置づけていたかを知っておく必要がある。そのために、まず『法華経』の重要なテーマの一つである一仏乗と三乗との関係をここで把握しておくことにして、まず初めに、説一切有部の三乗と、大乗仏教の三乗について見ておこう。

菩薩という言葉は、釈尊自身が用いた形跡はなく、紀元前2世紀ごろ部派仏教(小乗仏教と貶称された)にいて使われ始めたようだ(1)。大乗仏教専有の言葉ではなく、小乗仏教において使用され始めた。その代表が小乗の有力教団であった説一切有部である(2)。また「三乗」という語は、北伝の部派仏教すなわち、説一切有部と大衆部において成立したようだ。それは、声聞乗、独覚乗、仏乗の三つの「乗り物」、すなわち。”教え”のことである。

原始仏教における「声聞」は仏弟子という意味で、在家や女性も排除されていなかったが、部派仏教の時代になると、在家や女性は排除され、僧院での集団生活を基盤にして組織的に学問、実践に励む男性出家者を意味するようになった。独覚(pratyeka-buddha)は、縁覚とも言われ、辟支仏と音写される。原始仏教のころは仙人(isi)などの孤独な隠遁的修行生活を送る者のことで、必ずしも仏教彼とは限らなかった。ところが、仏教に採り入れられて、山野に自活して瞑想に没頭し、縁起の法を内観し覚る者のこととされた。それぞれに対する教えを声聞乗と独覚乗、合わせて二乗と言う。

部派仏教においては、菩薩とは成道する以前の釈尊のことであり、燃燈仏の授記によってブッダとなることが確定していることから、「菩薩のための教え」を意味する「菩薩乗」という観念は必要としなかった。従って「菩薩乗」という言葉も成立することはなかった。

彼らにとって仏は六人の過去仏を除いて釈尊のみであり、菩薩は成道以前の修行時代の釈尊と、五十六億七千万年後に出現するとされるマイトレーヤ(弥勒)菩薩の二人に限定されていた。従って、小乗仏教の男性出家者たちにとって、菩薩や仏になることなど及びもつかないことであり、ただ自らを声聞として、仏の声(教え)を聞き(学び)、阿羅漢を目指すことのみが許されていることであった。

阿羅漢は如来の十号の一つで、元々はブッダの別称であったが(3)、小乗仏教においてはブッダよりも低い位に引き下げられ、声聞の到達できる最高の位とされた。独覚にとっては独覚果が最高とされていた。小乗仏教においては、男性出家者ですらブッダになることはできず、阿羅漢止まりであった。ましてや、在家や女性は阿羅漢に遠く及ばないとされ、こうした議論においては全く排除されていた。

説一切有部の『大毘婆沙論』巻130には、声聞、独覚、仏は種性が決まっていて、その種性は転化することはなく、道としても声聞道、独覚道、仏道の三つがあるとされるが、声聞道は、声聞道のためにのみ因となりうるけれども、他の独覚道と仏道に対して因となることは決してないとされていた。従って、説一切有部における三乗とは、声聞乗、独覚乗、仏乗の三つであって、いずれも男性出家者に限られ、しかも声聞は声聞のまま、独覚は独覚のまま、菩薩種は成道以前の釈尊に限られ、成道後の釈尊が仏であった。三乗のそれぞれは相互乗り入れすることなく、固定されたままであった。

それに対して大乗仏教は、仏の説かれた教え(声)を仏弟子(siavaka、声聞)として学ぶ(聞く)のみの小乗仏教の修行に飽き足りず、釈尊と同じく菩薩種行を修してブッダ(日覚めた人)となること、人々に対して利他行を貫くことを理想とした。小乗仏教が、菩薩(bodhi-sattva)という語を「覚り(bodhi )が確定している人(sattva)」として成道以前の釈尊を意味していたのに対して、大乗仏教は、発菩提心( )略して発心といって「無上の菩提を求める心(bodhi-citta )を発す人」はだれでも菩薩(bodhi citta utpada )、略して発心といって「無上の菩提を求める心(bodhi-citta )を発す人」だれでも菩薩(bodhi-sattva)であると説いた。そこにおいては、当然のように男女が区別されることはなかった。声聞・独覚の二乗、いわゆる小乗(粗末な乗り物)に対して、自らの標榜する理想的仏教者の在り方を大乗(偉大な乗り物)、すなわち菩薩乗(菩薩のための乗り物)と称した。

大乗仏教は、男女の別なく、また在家・出家を問うことなく、菩提心を発した者はだれでも菩薩であると主張したのだから、その革新性が注目されよう。

大乗仏教は、「釈尊の原点に還れ」という復興運動であった。釈尊が教えを説いたのは、だれ人をもブッダ(覚者)とするためであって、声聞乗や、独覚乗に甘んじているのは釈尊の本意ではないとして、菩薩の自覚に立ってブッダとなることを求めるべきだと主張した。その先駆けが『般若経』であり、ブッダとなることを求める者は、般若波羅蜜(智慧の完成)を学ぶべきであると強調し、二乗は「炒れる種子」であり、成仏の芽は出てこないと批判した。『維摩経』も二乗を弾呵しており、方等弾呵経と位置づけられた。それは菩薩乗を強調するあまり、声聞・独覚の二乗を弾呵・否定し、二乗は成仏できない(二乗不作仏)と説くなど、二乗を排除する結果となった。小乗の説一切有部が、声聞の立場から声聞・独覚・仏の三乗の間の差別、さらには「在家非阿羅漢論」「女人不作仏」を説いていたのに対して、大乗は菩薩種の立場から「二乗不作仏」を説いて声聞・独覚を差別する結果となったのである。

それに対して『法華経』は、小乗と大乗の矛盾・対立を高い次元へと引き上げて統合(止揚)する一仏乗の思想を打ち出した。すなわち、『法華経』は、一乗、あるいは一仏乗という考えに基づき、二乗、さらには三乗を止揚・統合する思想を提唱したのである。

同じ大乗といつても、『法華経』には上記のような違いがあり、智顎、最澄、日蓮らは『法華経』を実大乗教、『法華経』以外を権大乗教と分類した。「権」とは「仮」の意味である。

三車家と四車家の論点についての検討

この一仏乗と二乗、および三乗についての問題は、『法華経』譬喩品第三(第3章)に説かれる「三車火宅の讐え」の解釈をめぐつて、中国の仏教者たちの間で古来、三車家と四車家に分かれて対立した重要なテーマである。その譬えは、父親である資産家(居士)が火事になつた邸宅から子どもたちを救い出すという物語である。

資産家の家から出火した。家の中では、資産家の子どもたちが遊んでいる。資産家が、「火事だから、出てきなさい」と叫んでも、子どもたちは火事の何たるかも知らず、遊びに夢中で、父親の言葉に耳を貸すこともなければ、家から出てくることもない。今は遊びに夢中で楽しいかもしれないが、このままいったら子どもたちは火に焼かれて苦しみながら死を迎えることになる。そこで父は、子どもたちを屋外へ誘引するために、子どもたちが日ごろから欲しがつていた玩具の羊車、鹿車、牛車を与えると呼びかける。その呼びかはに応じて、燃え盛る家から子どもたちが我れ先にと飛び出してきた。

その子どもたちに等しく与えられたのは、羊や、鹿、牛の玩具の車ではなく、「非常に足の速い純白の牛に牽かれた、風のように速い、七宝で飾られた大きな牛車」、いわゆる「大白牛車」であった。「子どもたち」は仏法に無知な衆生のことであり、「火事の家」ばわれわれの住む娑婆(saha、堪忍)世界のことで、「三つの車」は、声聞乗と独覚乗(いずれも小乗)、菩薩乗(大乗)を譬えたものである。この譬えにおいて、牛車と大白牛車が同じなのか、異なるのか、三車家と四車家で意見が対立した。牛車と、「純白の牛に牽かれた凰のように速い大きな牛車」、いわゆる「大白牛車」とが同じであれば、全部で三車となり、「大白牛車」を一仏乗として牛車(菩薩乗)と異なるとするならば、全部で四車あることになる。そのことから、それぞれの主張をするグループが、「三車家」と「四車家」と呼ばれた。

三車家の代表が嘉祥大師吉蔵(549~623)、法相宗の慈恩大師基(窺基、632~682)であり、四者家の代表が光宅寺法雲(467~529)、天台大師智顎(538~597)、華厳宗の法蔵(643~712)である。こうした事情を智顎は、『法華文句』に次のように述べている。

「世人は、車数に執すること同じからず。車体を説くこと同じからず。或は言く、初め三車を説き、後に二を会して一に帰すと。或は言く、初め三有りと説き、後に三を会して一に帰すと。或は言く、初め四有りと説き、後に三を会して一に帰すと」(『大正新脩大蔵経』巻34、71頁上)

また、例えば四車家を代表する法雲は「無二亦無三」について次のように述べている。

「光宅の云く、縁覚、声聞の二無く、偏行の菩薩の三無しと」(同、52頁上)

こうした議論は中国だけでなく、日本にも持ち込まれた。わが国においては聖徳太子が四車家の立場を取つていたし、三車か四車かということは、伝教大師最澄と法相宗の徳一との間で展開された

「三一権実論争」のテーマでもあつた。それほどに大きな問題であつたようだ。

こうした三車家と四車家の解釈の違いが生ずる一因は、鳩摩羅什が譬喩品において、「為説三乗声聞・辟支仏・仏乗」(為に三乗の声聞、辟支仏、仏乗を説く=植木訳『法華経』上巻、206頁)と訳していることに端を発している。ここに、三乗として声聞、僻支仏(独覚)、仏乗の三つが列挙されていることで、三車家の主張の根拠とされるに至った。

もう一つの理由は、『法華経』方便品の「唯有一乗法 無二亦無三」(唯一乗の法のみ有り。二無く亦三無し=同、108頁)という鳩摩羅什の訳に起因する。この一節に出てくる「二」と「三」をめぐって、三車家はサンスクリット原典を参照して「第二」と「第三」の乗がないと読むのに対して、四車家は三乗」も「三乗」もないと読むべきだと主張した。前者の解釈では全部で「一〔仏〕乗」と「第二〔の乗〕」「第三〔の乗〕」の三つの車についての議論になり、後者では「一〔仏〕乗」と「三乗」の四つの車についての議論ということになる。

「三車」であるならば、『法華経』は、男・女や在家・出家の間に差別を認めた説一切有部や法相宗の主張と同じになってしまう。説一切有部において、ブッダに成れるのは成道以前の菩薩としての釈尊のみとされ、それ以外は、男性出家者のみが二乗として阿羅漢果、独覚果を得ることができるとされていた。言い換えれぱ、在家や女性は仏果や独覚果、阿羅漢果からば排除されていた。

法相宗は、「五性各別」といって、人には、①仏果を得ることが決まっている人、③阿羅漢果を得ることが決まっている人、③独覚果を得ることが決まっている人(以上の三つを決定性)、④三つのいずれとも決まっていない人(不定性)、⑥覚りとは縁のない人(無種性)――といった差別があると主張していた。三車家の立場では、成仏できる人とできない人とが明確に選別されることになる。

「四車」であるならば、三乗の区別は方便であって仏乗こそ真実だということになり、説一切有部や法相宗が立てる男女や在家・出家の差別を乗り越える教えであり、在家も出家も、男も女も何の差別もなくだれでも成仏できるとする平等の思想を説いたものだということになる。天台宗などの四車家は、三車の中の牛車と大白牛車ば異なるもので、大白牛車の譬喩する仏乗は、声聞、独覚、菩薩のすべてを乗せるものだとして、すべての人が平等に成仏できるという一〔仏〕乗の思想として理解している。

以上のような意見の対立をサンスクリット原典にさかのぼって検討し、『法華経』は本来、いずれの立場であったのかをここで考察しておきたい。まず初めに、鳩摩羅什が三乗として「声聞、辟支仏、仏乗」と訳したことについて考えてみよう。それは、次の2カ所である。

「但智慧・方便を以て、三界の火宅より、衆生を抜済せんとして、為に三乗の声聞、辟支仏、仏乗を説く」(植本訳『法華経』上巻、206頁)

「汝等、速かに三界を出でて。当に三乗の声聞、辟支仏、仏乗を得べし」(同)

ここに、三乗として「声聞、辟支仏、仏乗」を挙げている。『正法華経』のこれらに相当する箇所では、

「善権方便もて勇猛の慧を修し、三界然熾の宅を観見し、以て衆生の諸難を救済せんと欲す。故に声聞、縁覚、菩薩の道を現ず。是の三乗を以て開化し……」(『大正新脩大蔵経』巻9、76頁上)

となっていて、「声聞、縁覚、菩薩の道」を三乗としている。

サンスクリット原典においても、「仏乗」ではなく「ボーディサットヴア・ヤーナ」(bodhisattva-yana)、すなわち「菩薩のための乗り物」(菩薩乗)となっている。それは、釈尊がシャーリプトラに如来の教導の仕方を説明する次の一節に出てくる。

「如来もまた〔中略〕巧みなる方便という智慧によって、屋根と覆いが燃え上がっている老朽化した邸宅のような【この】三界からの衆生たちの脱出のために、三つの乗り物(三乗)、すなわち声聞のための乗り物(声聞乗)、独覚果に到る乗り物(独覚乗)、菩薩のための乗り物(菩薩乗)を示される」(植木訳『法華経』上巻、207頁)

さらに、その如来が、衆生に語りかける次の言葉においても同じである。

「この三界から逃げ出しなさい。あなたたちは、三つの乗り物(三乗)、すなわち声聞のための乗り物(声聞乗)、独覚果に到る乗り物(独覚乗)、菩薩のための乗り物(菩薩乗)を見いだすであろう」(同)

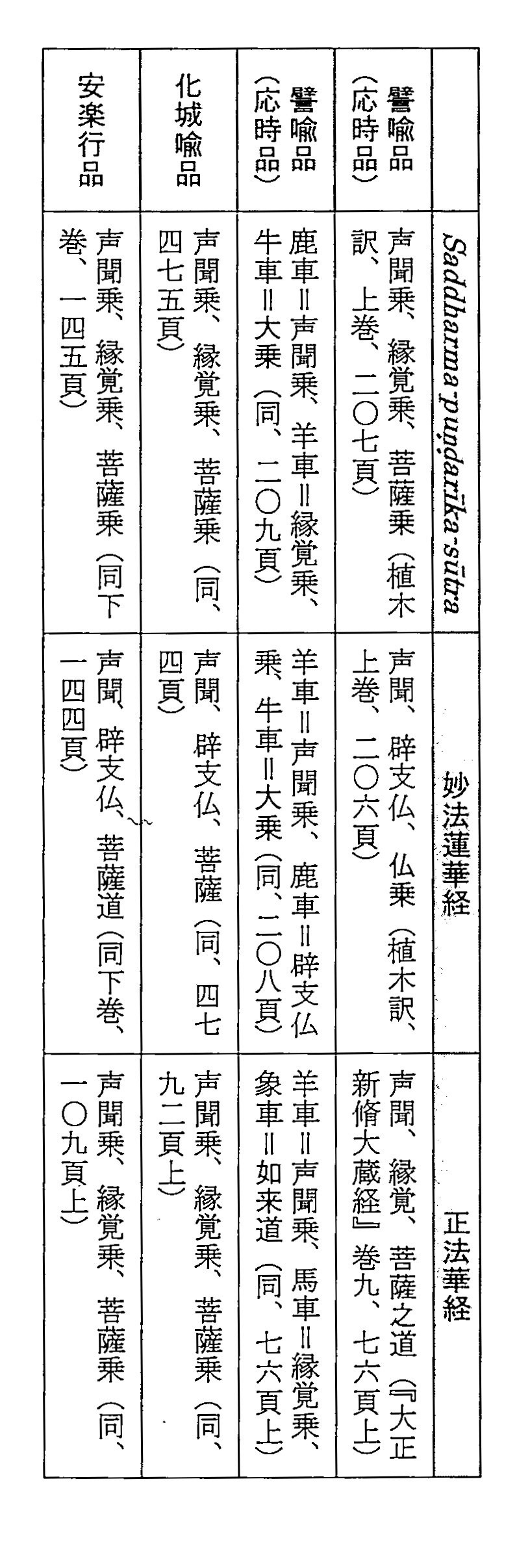

これらの三車、あるいは三乗の構成内容については、サンスクリット原典である『サッダルマ・ブンダリーカ・スートラ』(Saddhaima-pnnndarika-sutra)と、漢訳の『妙法蓮華経』『正法華経』の間で譬喩品に限って異なっている。一覧にすると次の【表】のようになる。

この【表】の中で『正法華経』応時品(警喩品に相当)の[如来道]が「仏乗」と同じではないかと思わせるが、次の一節を見ると、そうではないことが分かる。

「如来道と謂うは、菩薩大士の履乗する所なり」(『大正新脩大蔵経』巻9、76頁上)

「如来道」は菩種大士の乗るものであるというのだ。ということは、「如来道」ば、その車の行き着く目的地のことを意識して訳した言葉であって、菩薩大士が乗ることを意識すれば、【表】の他の箇所と同じく「菩薩之道」、あるいは「菩薩乗」と訳すべきである。だから、『正法華経』では、内容的にはすべて三乗を声聞乗、縁覚乗、菩薩乗と訳していることになる。

鳩摩羅什訳の『妙法蓮華経』に限ってみても、譬喩品以外の化城喩品、安楽行品においては、「声聞、辟支仏、菩薩〔道〕」と訳している。賛喩品のIカ所だけ、「声聞、辟支仏、仏乗」と訳していることは、説一切有部の言う三乗を列挙したように見えるかもしれないが、これは、『正法華経』と同様、その到達点を意識した訳であろう。これは、後にも論ずるが、「仏乗」と「菩薩乗」は全く同じではないが、止楊された「菩薩乗」は「仏乗」に通ずるという関係――それが、『法華経』の中心テーマの一つである――を先取りして訳されていると言っていいのではないか。菩薩乗から仏乗への止揚をここに示唆している。あるいは、『法華経』の結論部分を先取りしてここに訳したともいえる。

鳩摩羅什の訳を見ていて感ずることは、同じような文章が繰り返されるときは、そのうちの一つで鳩摩羅什の解釈を施した訳を紛れ込ませるということがあるように見受けられる。鳩摩羅什は、狭義と広義の使い分けをしながら訳して、意味に幅広さを持たせるという手法を取っているといえよう。いずれにしても、三乗を「声聞・辟支仏(縁覚)・仏乗」と訳したのは、鳩摩羅什の解釈が施された深読みであることに違いはない。直訳すれば、これは「仏乗」ではなく「菩薩乗」とすべきであったのである。それを裏づけるのが、各種のサンスクリット写本のすべてが「大乗」か「菩薩乗」となっていて、「仏乗」とはなっていないということである(苅谷定彦著『法華経一仏乗の思想』146頁)。だから、鳩摩羅什訳のこの一節は特異な例であり、三車家の主張の根拠にはなるべくもないということになろう。

「無二亦無三」について

次に、方便品の、「無有余乗。若二若三」あるいは「唯有一乗法 無二亦無三」という一節について検討してみたい。それぞれの鳩摩羅什訳をもう少し詳しく引用すると、

「舎利弗よ、如来は但一仏乗を以ての故に、衆生の為に法を説きたもう。余乗の若しは二、若しは三有ること無し」(植木訳『法華経』上巻、96頁)

「十方仏土の中には、唯一乗の法のみ有り。二無く亦三無し。仏の方便の説をば除く」(同、108頁)

となる。これに相当する箇所をサンスクリット原典で見てみると、前者は次の通りである。

「シャーリプトラよ、私はただ一つの乗り物(一乗)、すなわち〔衆生を〕ブッダヘと到らせる乗り物(仏乗)について衆生たちに法(真理の教え)を説くのだ。シャーリプトラよ、〔そのほかに〕何か第二(dvitiyam)、あるいは第三(titiyam)の乗り物が存在するのではない」(同、97頁)

後者は、第54偈で、

「乗り物はただ一つであり、第二のもの(dvitiyam)は存在しない。実に第三のもの(titiyam)も世間には〔いついかなる時にも〕決して存在しない。乗り物が種々に異なっていることを説くという人間の中の最高の人〔であるブッダ〕たちの方便を除いては」(同、109頁)

となっている。確かに三車家の言うように、「無有余乗。若二若三」、あるいは「無二亦無三」と訳されたところは、「第二」(dvitiyam)、「第三」(titiyam)の乗り物がないとなっている。この点を見れば、「無二亦無三」を「二乗も三乗もない」と読む四車家の読み方は誤っているといえよう。ということは、一仏乗を「第一」とするとき、「第二」「第三」がないというのであれば、全部で「三つ」の乗り物が議論されているように見える。そこで問題となってくるのが、その「第二」と「第三」が具体的に何を差しているのかということだ。吉蔵は、『法華玄論』において、

「但だ一仏乗を以てとは、仏乗を第一と為すと謂うなり。余乗の若しは二、若しは三有ること無しとは、縁覚を第二と為し、声聞を第三と為して有ること無し。此の文を以て之を詳かにせば、即ち唯三車のみ有り。即ち四に執するを謬りと為すなり」(『大正新脩大蔵経』巻34、389頁上)

と述べている。第二の乗り物は縁覚(独覚)乗であり、第三の乗り物が声聞乗であると言うのだ。また、サンスクリット原典に言及した窺基も、『法華玄賛』において吉蔵と同じく、

「仏乗第一、独覚第二、声聞第三にして、第二の独覚無く、第三の声間無し」(同、715頁中)

と述べ、さらに『法苑義林章』においても、次のように同趣旨のことを記している。

「三乗を数うる中に独覚を第二と為し、声聞を第三と為す」(同、巻45、267頁上)

果たして、三車家の主張が正しいと言えるかどうか、検討してみよう。まず、「無有余乗。若二若三」に相当する箇所をサンスクリットの原文と対応させながら再度、引用しよう。

「シャーリプトラよ、私ばただ一つの乗り物(一乗)、すなわち〔衆生を〕ブッダヘと到らせる乗り物(仏乗)について衆生たちに法(真理の教え)を説くのだ。シャーリプトラよ、〔そのほかに〕何か( )第二、あるいは第三の乗り物が存在するのではない」(植本訳『法華経』上巻、97頁)

この文章を注意深く読み直してみると、「第二、あるいは第三の」という言葉の前に( =何かおるもの)という語が入っていることに気づく。これは不定代名詞であり、「第二のもの」「第三のもの」を具体的に特定していないことになる。だから、「第二のもの」を独覚乗、「第三のもの」を声聞乗と特定する三車家の考えは誤っていると結論される。

さらに、先の第54偈の梵文から現代語訳したものを詳しく見ると、

「乗り物はただ一つであり、第二のものは存在しない。実に第三のものも世間には〔いついかなる時にも〕決して存在しない。乗り物が種々に異なっていることを説くという人間の中の最高の人〔であるブッダ〕たちの方便を除いては」(同、109頁)

となっている。「乗り物はただ一つであり、第二のものは存在しない。また、第三のものも存在しない」と言っておいて、「方便を除いては」と断っている。「乗り物が釈々に異なっていること」を仏は方便として説くと述べているのだ。これからすると、声聞乗、縁覚乗、菩種乗などの釈々の異なった乗り物と、「ただ一つの乗り物」「第二のもの」「第三のもの」とは全く別の次元で説かれていることが明らかである。鳩摩羅什はこれを、「十方仏土の中には、唯一乗の法のみ有り。二無く亦三無し。仏の方便の説をば除く」と漢訳した。このように、釈々に異なる乗り物は、「方便」として説かれたことが、何度も繰り返し論じられている。それに対して、「一乗」(仏乗)は方便でない真実として説かれたものであるという決定的な違いがある。従って、一乗のみあって「二無く亦三無し」というのは、真実なるものについての議論なのである。だから「二無く亦三無し」というのは、方便として説かれた二乗や三乗のことでは毛頭ない。それは、「唯一乗の法のみ有り。二無く亦三無し」と言った直後に、「方便の説をば除く」とわざわざ断っていることからも明らかだ。方便としての「二乗」や「三乗」は、方便という条件付きであれば存在するのである。これをもう少し分かりやすくするために、言葉を補って言い直せば、「仏が説きたかった真実なものば、一仏乗しかなく、それ以外に第二のものや、第三の何かあるものが存在することはない。ただし、方便として説かれた二乗や三乗は、方便という条件付きでは存在しているのである」

ということになる。それは、次の一節からか言えることである。

「私が、このように三つの乗り物(三乗)を説くということは、私の巧みなる方便である。しかし、乗り物はただ一つであり、真実もまた〔ただ〕 一つであって、指導者たちのこの教えもまた〔ただ〕一つである」(同、113頁)

「我、方便力有りて、三乗の法を開示す。一切の諸の世尊も、皆一乗の道を説きたもう」(同、112頁)

漢訳では分かりにくいが、サンスクリット原典では、「一仏乗と真実」「三乗と方便」とが対になっている。従って、四車家の「二」を「二乗」、「三」を「三乗」とする主張は間違っている。『法華経』が、真実としての一仏乗と、方便としての三乗とを立て分けて論じているにもかかわらず、四車家はそれらを同次元に見ているからだ。その誤りは、同じく三車家も犯している。「二」を「第二」に、「三」を「第三」に正したことはよいが、それぞれを声聞、縁覚(独覚)のことだと特定し、真実と方便を同次元で議論していることに変わりはないのだ。

それでは、「第二、あるいは第三のものがない」とは、何を意味しているのであろうか。それが問題になってくる。それについては、苅谷定彦博士の見解が傾聴に値すると思う。それは、釈尊が究極的に説こうとした真実の教えが、ただ一乗のみであるということを強調するレトリックであるということだ(『法華経一仏乗の思想』111頁)。筆者も、全くそれと同意見である。それがレトリックであると言うためには、仏教以外も含めたサンスクリット語の文献から、これと似たような文章をいくつか示すことが有力な傍証となるであろう。まず、仏教以外の文献で探していて、いくつか見つけることができた。それをここに引用してみよう。その一つが、次の『チャーンドーギャ・ウパニシャッド』の一節である。

「〔父がいった、〕『愛児よ。これ(宇宙)は、大初(孚宙の始まり)においては有(sat)のみであった。それは唯一であって、第二のものはなかっだ』。ところが、ある人々はいう、『太初においては、これ(宇宙)は無(asat)のみであった。それは唯一であって、第二のものはなかっだ。この無から有が生じた』と」(Ⅵ・2・2)

ここでは、「第三のもの」という言葉は見られず、「第二のもの」までしか言っていないけれども、唯一なものを強調するという意味では全く同じ構造である。

もう一つ、『ブリハッドアーラニヤカ・ウパニシャッド』に見られる例を挙げよう。

「〔熟睡の状態で〕かれが見ないという場合には、〔じつは〕見ていながらも、〔見るべき対象を〕見ていないのである。なんとなれば、見る主体にとっては視覚作用が中断するということはあり得ないからである。そのわけは、〔見る主体は〕不滅のものであるからである。しかし、そこにそのものとは別の、第二のものは存在しない。〔それから〕異なったもので、かれが見得るであろうところの他のものは存在しないのだ」(Ⅳ・3・23)

このほか、原始仏典の中でも最古の『スッタニパータ』に同類の表現が見られる。それは、バーヴァリという名前のバラモンが弟子たちに、「目覚めた人(ブッダ)に会いに行こう」と呼びかはた時の、バーヴァリと弟子たちとのやり取りの中に出てくる。弟子たちは、「どうやって目覚めた人を見分けることができるのでしょうかり」と問う。バーヴァリは、ヴェーダの聖典に偉大な人の具える三十二の相のことが伝えられていることに触れ、

「身体にこれらの偉大な人の相がある人――その人には、ただ二つの前途があるのみで、第三のものなど存在しないのである」(『スッタニパータ』193頁)

と答える。三十二相があるから分かるはずだということであろう。そして、その二つの前途とは、①在家の身で武力によらず法(ダルマ)によって統治する転輪聖王の道と、②出家して目覚めた人(ブッダ)となる道――の二つである。その二つ以外に「第三のものはない」と言っている。ここに「第三のもの」というのは、具体的な何かを挙げることはできない。これは、「二つしかない」ということを強調するレトリックなのである。また『スッタニパータ』には、

「真理はただ一つであって、第二のものは存在しない。その〔真理〕を知った人は、争うことがない(同、172頁)

という文章も見出される。ここには、「第三のもの」という言葉ばないが、「第二のもの」が存在しないことを言うことによって、真理の唯一性を強調している。このほか、『スッタニパータ』では、鍛冶工の子チュンダ(Cunda)が世間にどれだけの修行者がいるのかと尋ねたのに対して、釈尊は、

「チュンダよ、四種類の修行者があるのであって、第五のものはありません」(同、16頁)

と答えている。この場合も、①「道による勝利者」(magga-jino)、③「道を説く者」(magga-desako)、③「道において生活する者」(magge-jivati)、④「道を汚す者」(magga-dusi)――のいうことを強調する構文である。さらにまた、唯一を強調するレトリックの例としては、『法華経』自体からも拾い出すことができる。それは、方便品の次の一節である。

「世間の保護者あるブッダ〕は、ブッダの知の顕示のために世間に出現されるのである。なされるべきことは、一つであって、第二のものは存在しない。ブッダたちが、貧弱な乗り物示乗)

によって(小乗)によって〔衆生を〕導かれることはないのである」(植本訳『法華経』上巻、109頁)

鳩摩羅什は、これを次のように漢訳している。

「仏の智慧を説かんが故に、諸仏世に出でたもうには、唯此の一事のみ実なり。余の二は則ち真に非ず。終に小乗を以て、衆生を済度したまわず」(同、108頁)

ここで は、「乗り物」ではなく、仏の「なされるべきこと」(karyam)について「ただ一つ」と述べて、「第二のものは存在しない」と言っている。ここは、これまでのように「第二のもの」として声聞だとか、縁覚だとかといった具体的な何かを当てはめることはできない。それは、仏の「なされるべきこと」が唯一であるということを強調するレトリックにすきないからである。鳩摩羅什は、ここでも「第二のもの」を[二」という数詞で漢訳している。

以上のような具体例を見て結論されることは、「無有余乗。若二若三」や、「無二亦無三」の「二」と「三」というのが、声聞や独覚のことではなく、ましてや「二乗」や「三乗」のことでもなく、「ただ一つ」しかないということを強調するために言われているにすきないということである。それを裏づけるのが、次の梵文とその鳩摩羅什訳であろう。

「シャーリプトラよ、乗り物はこの一つだけ、すなわちブッダに到る乗り物(仏乗)〔だけ〕なのである」同、105頁)

この梵文では、ブッダに到る乗り物がただ一つ存在することしか言っていない。「第二のもの」や「第三のもの」には全く言及していない。ところが、鳩摩羅什はこの箇所を、

「無有余乗唯一仏乗(余乗有ること無く唯一仏乗のみなり=同、104頁)

と漢訳している。すなわち、「他の乗り物は有ることなく、ただ一仏乗のみ〔が有る〕」と訳している。本来ならば、「無有余乗」の四文字はなくてもよいところだ。それなのに、鳩摩羅什は、敢えてそれを挿入して訳している。このことからしても、鳩摩羅什ば、「余乗は有ることがない」(先に引用した「無二亦無三」に相当する)を「乗り物はただこの一つだけである。すなわち、ブッダの乗り物である」ということを強調するために用いていることが分かる。

鳩摩羅什訳の「二」と「三」は、梵本では「第二」「第三」と序数詞になっているということがしばしば取り沙汰されるが、上記のように唯一を強調するレトリックであると考えると、鳩摩羅什訳でも全くかまわないことになる。すなわち、「第二のものはない」と言おうが、「一仏乗とそれ以外のものを合わせた"二つ"のものが同時に存在することはない」と言おうが、同じことである。あるいは、「第三のも

のはない」と言おうが、「一仏乗とそれ以外の二つを合わせた"三つ”のものが同時に存在することはない」と言おうが、同じことである。いずれにしても、仏が真実に説くべきものは、仏乗ただ一つであるということである。一仏乗を入れて「『二つ』、あるいは『三つ』はない」と表現するか、入れないで「『第二』、あるいは『第三』はない」と表現するかの違いだけであって、「真実のものは一仏乗しかない」ということでは同じことを言っているのであり、意味としては全く変わりはないのである。

その証拠に、サンスクリットの『法華経』には、唯一を強調するのに、「第二」「第三」のものがないという言い方だけではなく、「二つ」「三つ」がないという言い方をしているところもあるのである。それは、薬草喩品の次の一節である。

「世尊が言われた。『カーシヤパよ、実にあらゆるものごと(一切法)が平等であることを覚ることによって、涅槃があるのである。しかも、その〔涅槃〕は一つであって、二つ〔あるの〕でもなく、三つ〔あるの〕でもないのである』」(同、363頁)

これは、サンスクリットの薬草喩品の後半部分に出てくるもので、その後半部分は鳩摩羅什訳には含まれていない。後世に追加されたのであろう。「第二」「第三」という序数詞を用いないで、「二つ」(dve)、「三つ」(trine)}という数詞を用いて「ただ一つ」ということを強調した文章である。こういう文章が、サンスクリット語の『法華経』で用いられているとなると、鳩摩羅什が漢訳したサンスクリット原典では「無二亦無三」と訳せるような表現がなされていたという可能性が一概には否定できないであろう。ただし、これまで論じてきたように、そうである必要ばさらさらない。どちらであれ、意味としては「ただ一つ」ということを強調しているのであって、全く変わりはないからである。

とすると、鳩摩羅什は「二」「三」という数詞を用いて、「第二」「第三」という序数詞こそ使っていないが、サンスクリット語の『法華経』の原意をそのままくみ取って、「ただ一仏乗のみがある」ということを強調した文章として翻訳していたことには変わりはないのである。

鳩摩羅什が「無二亦無三」と訳したのは、おそらく表現上の問題であったと思われる。七文字の「無第二亦無第三」よりも五文字の「無二亦無三」としたほうが、文章としては簡潔であり、読誦することを考えてもリズム感があるからだ。しかも、それは、五文字単位で区切られた定型詩の中に出てくるのであり、七文字にするわけにはいかないのだ。

以上のところで、「第二、あるいは第三のものがない」という表現の具体例を見てきた。ここまで示してくると、それが唯一を強調するレトリックであるということに、もはや異論はないであろう。それにもかかわらず、四車家が、「二」と「三」という数字を見て早合点し、「二」を「二乗」として、「三」を「三乗」として解釈したのであって、それは鳩摩羅什のせいではない。ただし、そのような四車家の誤った解釈も、「三乗方便二乗真実」という『法華経』の真意を歪めるような致命的な間違いとはなっていない。『法華経』の真意を歪める決定的な誤りをおかしているのは、三車家のばうであるといえよう。

中村先生は、「無二亦無三」に対する慈恩大師基の考えについて次のように評されている。

「慈恩大師基はときにはサンスクリット原本を参照したこともあったようである〔中略〕しかし思想の理解という点に関しては、慈恩大師は、サンスクリット原本を参照しなかった天台大師よりもかえって『法華経』から遠ざかっている点がある」(『シナ人の思惟方法』10頁)

それにもかかわらず、田村芳朗博士は、三車家の考えについて、

「原典に則するかきり、吉蔵の見解ないし配当のしかたは最も適正であると思われる」(坂本幸男編『法華経の中国的展開』 188頁)

と述べておられる。その一方で、

「方便品の『於一仏乗分別説三』ということばや、仏乗という語の使いかたなどに着目するときは、一乗を統一的、超勝的に解して三乗の上に立てる四乗ないし四車説が、いちがいに誤りとはいえなくなろう」(同、189頁)

とも述べておられる。これまで考察してきたことからすると、これは、「二」と「三」が三車家の言うように、梵本では「第二」「第三」となっている一方で、四車家の論拠となった「於一仏乗分別説三」といったことも他方で明記されているという一見、食い違っているかに見える表現に起因していると言えよう。その食い違いをうまく解決できなかったために、両者に妥協的に解釈したものであると判断せざるを得ない。田村博士は、三車家の考えを「最も適正」とし、四車家の考えを「いちがいに誤りとはいえなくなろう」と述べて、どちらかというと三車家の説に軍配を上げておられるようだが、これまでの考察からすると、その判定は逆である。

また、菅野博士は『法華経入門』などで次のように論じておられる。

「『法華経』自体に三車家と四車家との両面が見られたからこそ、中国において解釈が分かれたのであるが、『法華経』に限らず多くの大乗経典を自らの優越性、絶対性に対する宗教的確信を表明した信仰の書と捉えるならば、『法華経』が本質的には四車家の立場に立っていることは当然のことであるように思われる」(198頁)

法華経の立場が四車家であるとする結論に異論はないが、「多くの大乗経典」が「自らの優越性、絶対性に対する宗教的確信を表明した信仰の書」というだけでは、その根拠があまりにも消極的である。しかも『法華経』自体に三車家と四車家の両面が見られるとすることは、これまでの議論に照らして誤りであり、菅野博士も田村博士と同様に妥協的な見解を採られている。このような誤りは、漢訳仏典のみから議論したことによるといえよう。

このような誤解が生じたということは、『法華経』が、小乗仏教の三乗説と大乗仏教の三乗説の対立を

止揚し、乗り越えようとしていたことが、最近まで正当に理解されていなかった証左であろう。

(1) 干潟龍祥博士は、バールフットの仏塔の欄楯(垣根、手すり)に施された彫刻から菩薩という語が紀元前2世紀半ばにば存在しなかったと推定されている。マーヤー夫人の托胎・霊夢を表わした図には、天から白い象が降下している場面が彫られ、その刻銘には「世尊入胎す」(bhagavatoukranti)とあって、「菩薩入胎す」とはなっていない。後代の仏伝(Digha-nikaya vol2 pp.12-13 ;Mahavastu vol 1,p.142)など)では同じ場面が[菩薩入胎す]( dodhisattovakramati)となっている。天から降下してマーヤー夫人の母胎に宿る時には、釈尊ばまだ成道していないので、菩薩という語が既知であったならばそれを用いたに違いないという推定によるものだ。これには、たまたま知らなかっただはかもしれないという可能性も残ってはいる。

菩薩の観念の発生は、燃燈佛授記の思想の成立と関係していると見られる。これは、釈尊が過去世においてバラモンの青年であった時、燃燈仏(錠光仏)を見て、菩提心を発し、五茎の蓮華を仏の頭上に散じ、髪を地に布いて仏陀の歩む道を清め、仏に成る誓願を立てた。これに対して、燃燈仏から「汝は未来世において釈迦牟尼仏という名の仏陀になるであろう」という成仏の予言(授記)を得たというもので

ある。

この燃燈仏授記の話は、①過去七仏や、未来仏(弥勒仏)の思想が説かれる阿含経には出てこない、②『四分律』には見られるが、『パーリ律』や『五分律』に見られない、③バールフットの仏伝図に見られない、④燃燈仏という名前は諸部派で共通だが、バラモンの青年の名前や、五茎の華を与えた女性の名前、舞台となった都城の名前が異なっているだけでなく、ストーリーも多少の異同が見られる――といった事実が指摘されている。こうしたことを考えると、マヒンダによるセイロンへの仏教伝播以後で、部派分裂以前、あるいはその初期に「燃燈仏が釈尊の前身の青年に授記した」という単純な思想が成立し、部派分裂以後にそれぞれに展開していく中で菩薩の観念が成立していったものと思われる。

こうしたことを踏まえ、平川彰博士は、『論事』『発智論』『舎利弗阿毘曇論』など菩薩という語の出てくるテキストの成立年代を紀元前2~前1世紀として、菩薩という語の成立を紀元前2世紀と推定されている。

干潟龍祥著『ジャータカ概観』春秋社、1981年、22~25頁参照。

平川彰著『初期大乗仏教の研究I』平川彰著作集、第3巻、春秋社、1985年、262~274頁参照。

(2) 説一切有部(略して有部)は、カシュミールやガンダーラなどの西北インドで最も盛況であった。『法華経』が編纂されたのは西北インドであるとする考えが有力であることを考えれぱ、『法華経』が一乗と三乗の関係に言及した背景には有部の存在があったのであろう。

(3) 釈尊が五人の比丘を相手に初転法輪を行なって、五人全員が覚った時、釈尊は次のように言った。

「その時、世の中に六人の尊敬されるべき人(阿羅漢)がいることとなった」(Vinaya,vol.1,p.14)

「是の法を説きし時、五比丘は一切の漏が尽き、阿羅漢の道(=覚り)を得たり。爾の時に世間に六阿羅漢有り」(『大正新脩大蔵経』巻22、105頁上)

「六阿羅漢」とは釈尊と五比丘のこと。従って、ブッダと阿羅漢とは同じ意味で、それは釈尊だはでなく弟子たちにも平等に開かれていた。ところが、釈尊の滅後になって、ブッダは釈尊のみで、弟子はその教えを聞くものであり、ブッダにはとうてい及ぶことができないが、阿羅漢には成れるとされた。ここで阿羅漢は格下げされた。