1億人の未来図

認知症と予備軍、2050年に1200万人 さらば介助頼み

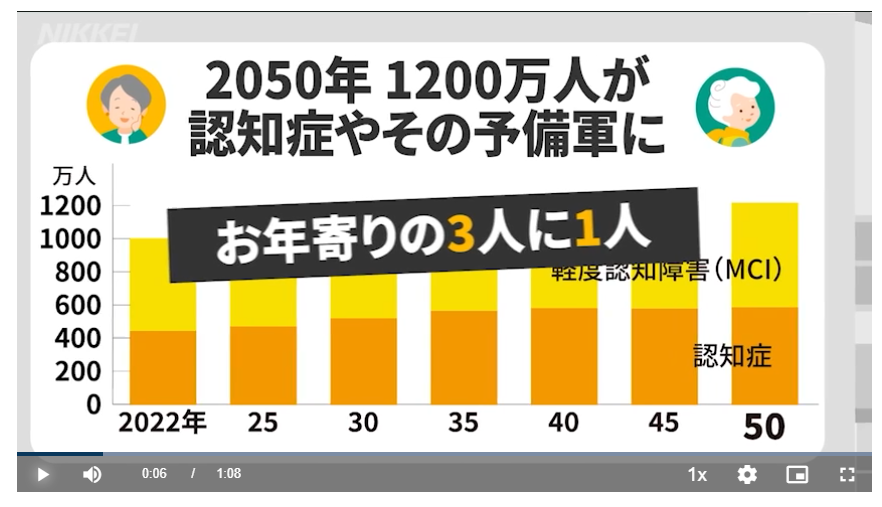

お年寄りのほぼ3人に1人、1200万人超が認知症とその予備軍になる社会が2050年にやってくる。介護人材は不足し、認知機能が衰えてもできるだけ自力で暮らせる環境が求められる。患者らを支えるモノやサービスの市場が2000億円に膨らむと予想されるなか、新たな技術や試みの芽が出始めた。

高齢者の自主性を尊重するグループホーム

入居者(左)の意見を聞きながら昼食を作る職員(東京都文京区のグループホーム「のんびり家」)

「豆腐は使ったから、ホウレンソウの味噌汁にしましょう」

5月上旬、グループホーム「のんびり家」(東京・文京)で70代の女性入居者が職員と昼食の準備を始めていた。女性は認知症で介護が必要だが、食材の有無や保管場所を思い出し、職員に塩加減を提案した。

のんびり家は入居者の自主性を重視する。ほぼ1日を一緒に過ごすと、職員が密着してつきっきりで介助する他施設では見られない光景を目にした。

食後は自分で皿を洗い、服も洗濯する。玄関は夜間を除き施錠せず外出を認める。

介助の現実は厳しい。1回の夜勤は16時間に及び、1人で5部屋を巡回し異常がないか確かめる。トイレに行く際も手伝いは欠かせない。ただおむつを着けて寝たきりになれば症状は悪化するばかりだ。

人手不足のなか職員の定着も必要になる。永辻宇康施設長は「元気でいられる時間を増やしてもらいたい。それが支え手の負担軽減にもつながる」と話す。

認知機能が低下しても自力で暮らせるよう支える試みが出始めた。背景には高齢化の進展に伴う認知症患者の増加がある。

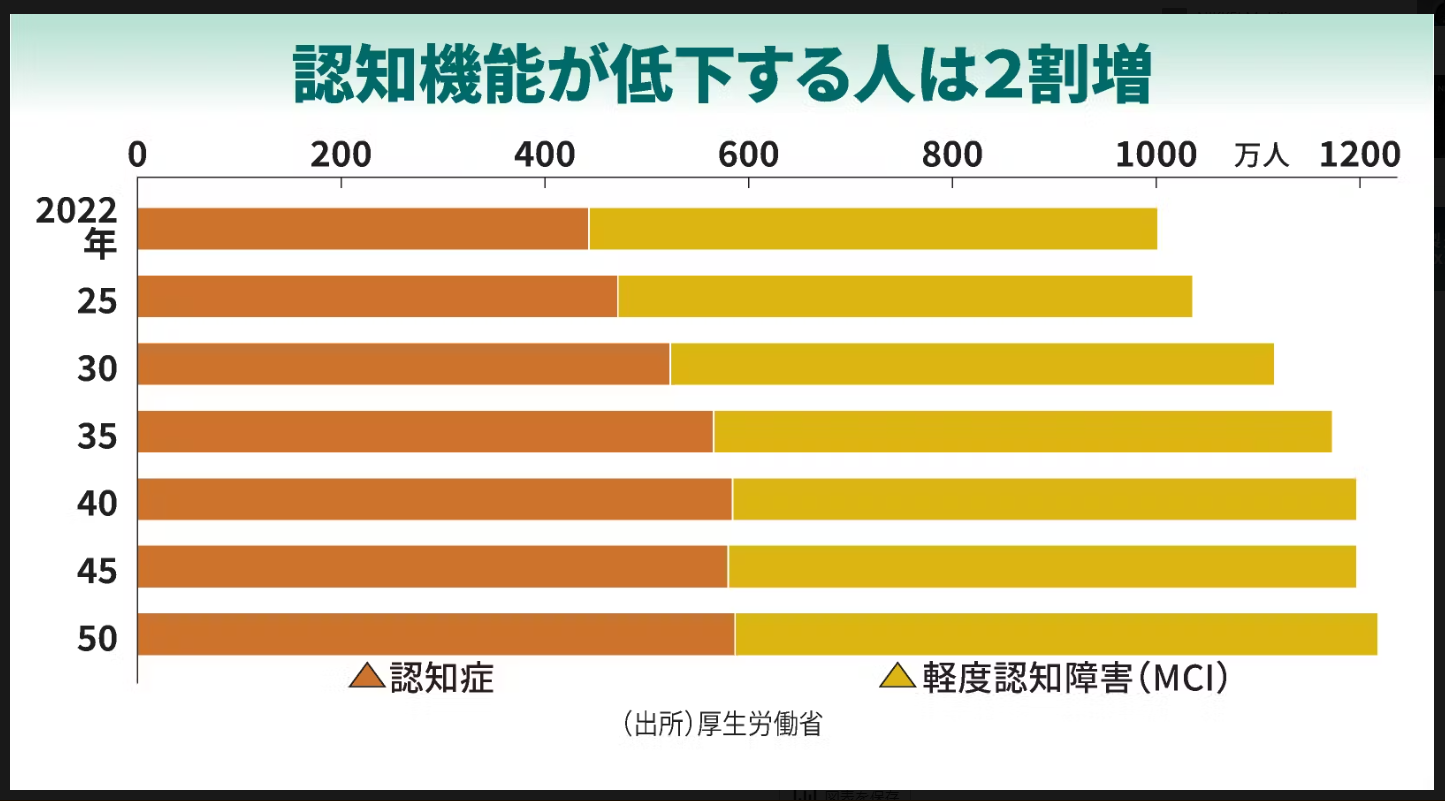

2050年、お年寄りの3人に1人は認知機能が低下

厚生労働省が5月に公表した将来推計によると、50年の認知症患者は586万人と22年比で32%増える。認知機能が年相応より低下する「軽度認知障害(MCI)」は631万人と同13%増。合計は1217万人と同21%増え、65歳以上の3割が症状を持つ計算だ。健康意識の高まりなどを背景に前回発表の推計から減っているものの高水準が続く。

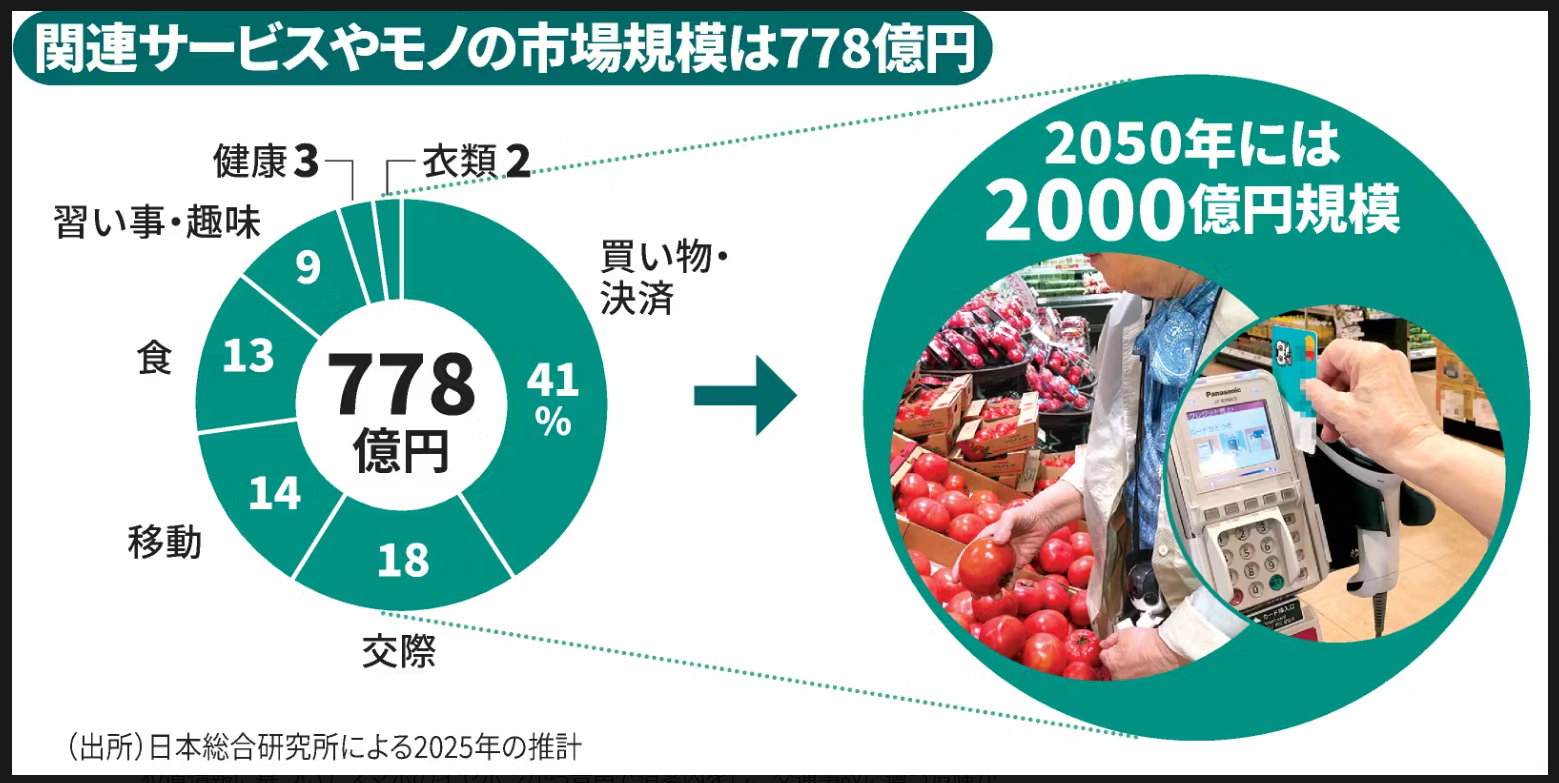

介護人材は23年度で22万人、40年度は69万人が不足するとされる。支援には新技術が欠かせない。日本総合研究所の紀伊信之リサーチ・コンサルティング部門部長は「50年には日常生活のあちこちに認知症に対応した商品やサービスがあふれているだろう」と話す。

同研究所は25年の認知症の人の生活を支えるモノやサービスの市場規模を778億円と試算する。50年には2000億円に膨らむ可能性があるという。

未来の高齢者の暮らしは?

そのときの暮らしを紀伊氏らへの取材に基づいて描いた。

午前7時、80歳の男性がベッドで目を覚ました。認知症だが都内の自宅で一人暮らしをする。朝食は目玉焼き。ガスコンロは火を消し忘れても音声で教えてくれるから安心してつくれる。食後は買い物だ。移動手段は自動運転の車椅子で、センサーの停止機能を備えており、交通事故に遭う心配もない。

目的地のスーパーに着いた。野菜売り場に向かったが何を買うはずだったか思い出せない。スマートフォンを取り出して野菜にカメラをかざすと画像が自宅の冷蔵庫内の映像と照合され、足りない野菜が通知された。紳士服売り場にも寄った。表裏を逆に着ても問題ないリバーシブルの服を買うためだ。

帰宅後は新たに開発された認知症薬を服用し、AI(人工知能)を搭載したロボットとおしゃべりをした。同じことを聞いても機嫌を損ねないAIは孤独を癒やす。体調の悪化を伝えれば救急車も呼んでくれる。男性は安心して眠りについた。

2000億円に膨らむ市場、スタートアップも担い手

こうした技術はスタートアップなどが開発を担う。

LOOVIC(横浜市)は空間の認知能力が低下しても街を歩けるシステムをつくった。位置情報に基づいてスマホのイヤホンから音声で道案内をし、交通事故に遭う危険が高い場所を避けるよう誘導する。

物の買いすぎを防ぐ仕組みをつくったのはKAERU(東京・中央)だ。使うのはプリペイドカードと連動するアプリ。カードに月々の使用上限額を設けて買いすぎを防ぎ、購入履歴を家族や成年後見人ら支援者が確認できるようにしている。

導入した静岡県の菊川市社会福祉協議会の堀川直樹次長は「キャッシュレスのためレジで現金を数える利用者の不安解消につながった」と話す。90歳代の母親が利用する女性も「認知症でも当たり前の生活ができるようになれば」と期待する。

世界一の高齢社会とされる日本。患者らを社会全体で支える介護保険制度の持続に加え、人の衰えを肯定し支え手の負担も減らすイノベーションの創出が求められる。

社会と接点持てる地域に 鎌田松代・認知症の人と家族の会代表理事

1月に認知症基本法が施行された。自治体ごとに認知症施策を進める計画づくりが始まる。認知症になっても人生をあきらめない、社会との接点を持ち続けられるような共生の仕組みづくりに当事者や家族の声を生かしてもらいたい。

国が養成し地域で手助けする「認知症サポーター」は全国に約1500万人いる。制度ができた約20年前は認知症を病気ととらえ、自分のことが何もできず、常につきっきりのサポートが必要といった印象が強かった。現実には物忘れが増えた軽度の人を含め、症状の程度の幅は広い。

「認知症とともに生きる私」の著者、オーストラリアのクリスティーン・ブライデンは、その人の持つ力を生かす存在を「enabler(イネイブラー)」と表現している。私自身、98歳の認知症の義母がいる。生きる力を引き出すには、できないことより何ができるかを考えることが大切と感じる。

移動や買い物手段の確保など、支援が行き届いていない分野は多い。

職場のサポートは特に脆弱といえる。認知症サポーターなどが不在で心身の支援が不十分な企業なども多く残る。

リハビリに詳しい作業療法士の支援にまでつなげるケースはまれだ。希望する個人の特性に応じて仕事を続けていける環境がほしい。

共生とは、ミスや失敗に寛容な社会の裏返しともいえる。社会や経済にも貢献できる認知症のイメージを育む地域づくりが欠かせない。

コメント

鈴木亘

学習院大学経済学部 教授

分析・考察 認知症高齢者は急増するが、同時に進む少子化の加速で介護人材は圧倒的に不足する。外国人労働者を入れても、言語面や信用面の問題がある。答えは一択である。解決策はDXやAIの活用しかない。しかし、いかに有用なアプリやデバイスを開発しても、高齢者が基本インフラであるスマホに慣れていなければ、その恩恵を受けられない。そこでネックとなるのが、日本の高齢者のスマホ保有率が低すぎることである。この点、お隣の中国では、高齢者でもスマホは必須である。買い物の支払い、交通機関による移動など、スマホなしには生きていけないからだ。スマホなしに生きられる優しすぎる社会を多少見直し、高齢者のスマホ保有率を高めるべきである。