経済教室

平成日本企業の失敗 リスクとらぬ経営、成長阻む

淺羽茂・早稲田大学教授 青島矢一・一橋大学教授

ポイント

○ 米の既存大企業は変革により成長に貢献

○ 日本企業は縮小均衡による利益捻出優先

○ 技術や人材など社内資源囲い込みやめよ

本シリーズでは「平成失敗プロジェクト」の成果を報告する。寺沢達也・日本エネルギー経済研究所理事長(元経済産業審議官)の呼びかけでビジネススクールの教員数人が集まり、平成の時代に日本企業が復活できなかった原因を明らかにしようとするプロジェクトだ。旧日本軍の事例分析により組織的欠陥を明らかにした「失敗の本質」のような研究を目指して始まった。

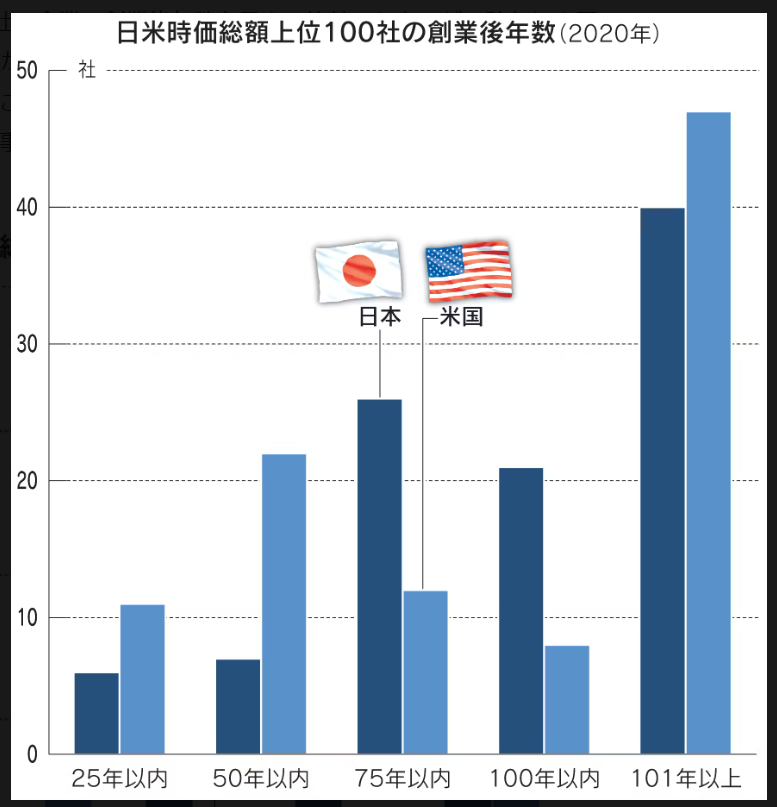

事例分析の前に、簡単なデータ分析により日本企業の問題に関するいくつかの仮説を検証した。その一つは、米国ではスタートアップがイノベーション(革新)の担い手となり国全体の生産性を引き上げているのに対し、起業が低調な日本ではイノベーション創出力が低く、低迷が続いているのではないかという仮説だ。

図は、時価総額上位100社の企業の創業後年数を日米で比較したものだ。確かに米国では創業50年以内の企業が多いが、創業100年超の企業が半数近くを占め、その存在感は日本よりも大きい。これら上位に残っている伝統的米国企業はM&A(合併・買収)を用いて業界再編や事業ポートフォリオの転換を進め、現在の地位を保ってきた。

日米企業の時価総額の伸びの顕著な違いを考えれば、両国の経済成長の差の少なからぬ部分は伝統的大企業の成長力の差に起因しているといえる。実際、ピート・クレノウ米スタンフォード大教授らの研究は、若い企業による新製品だけでなく、既存大企業がもたらす既存製品の改良も米国の生産性成長への貢献が大きいことを示している。

日本で起業促進が必要なことは論をまたないが、既存大企業のイノベーション創出力の回復も同程度に重要な課題であるといえる。

◇ ◇

なぜ日本の既存大企業は平成の時代に自己変革を経て成長できなかったのか。この間、コーポレートガバナンス(企業統治)改革、SDGs(持続可能な開発目標)、デジタルトランスフォーメーション(DX)、働き方改革など、様々な企業変革の必要性が叫ばれてきた。だがこの30年を振り返ると、一部の例外を除き、既存大企業が変革を遂げて経済成長に大きく貢献した事実は認められない。

変革の試みは、本質的な課題認識に基づくというよりは、政策的誘導や企業間の模倣がもたらす横並び行動、欧米型合理主義への過剰適合ともいえる表面的なものだったのではないか。

本質的な変革を妨げてきた要因を巡っては、研究会で以下の議論があった。バブル経済やIT(情報技術)バブルの崩壊、リーマン・ショック、東日本大震災と大きな経済ショックに相次ぎ直面した企業経営者は、リスク回避的な行動に偏り、積極投資による成長よりも縮小均衡による利益捻出に走るようになった。

経済産業研究所の小泉秀人氏と筆者の実証研究も、バブル崩壊期に赤字に転落した企業ほど、その後の事業投資に消極的になったことを示している。大きな経済ショックへの緊急対応としての一時的な緊縮や合理化が、経営者の習い性になってしまったと思われる。

アベノミクスが始まる2013年以降の相対的な好業績期にも、利益の多くは将来に向けた投資に回らず内部に留保され、日本企業には300兆円規模の現預金が蓄積されている。付加価値の成長はなくても、低金利の恩恵や人件費を含む固定費の抑制分を利益に回し、企業は多くの余剰を蓄積してきた。こうした余剰を投資家が問題視すれば、成長投資よりも増配や自社株買いなどの株主還元が選択されがちだった。

経営者による保守的な行動は旺盛な政策的支援を背景に、縮小均衡が一定の利益を生んできたからこそ続いた。異次元の金融緩和による低金利や円安誘導は多くの日本企業に利益をもたらした。大震災やコロナ禍の際の支援策は経済破綻を防いだが、いわゆるゾンビ企業の延命をもたらした。

政策的追い風を受ける中では、あえて冒険せず、既存事業の効率化を進めることが経営者としては合理的な選択だったともいえる。国内市場で安定的に利益を出せるのならば、あえてグローバル市場で海外企業と激しい競争をすることもない。「いざとなったら助けてくれる」状況で、国内の安定した居心地の良さを求めるマインドセットがビジネスの世界にまん延した。

◇ ◇

ただ、そうしている間に、急速な技術進歩や新興国企業の台頭を察知するビジネスインテリジェンスが弱体化し、世界の潮流から後れを取ったのではないか。

23年の1人あたり国内総生産(GDP)は34位となる見込みだ。その一因は、社会の貴重な財務的・人的・技術的資源が居心地の良さに安住する組織の中に囲われ眠っていることだろう。

米国の経済成長は起業だけでなく、既存大企業の自己変革により支えられてきた。大企業は、資金力、人材、信用、市場へのアクセスという点では、新事業やイノベーションの創出で新規企業より有利だ。日本企業がそれらをうまく使いこなせなくなったのならば、従来の内部成長にこだわらず、M&Aを通じた大胆な事業ポートフォリオや産業構造の転換が必要だろう。

米国ではM&Aを通じた自己変革以外に、既存企業が経済成長に貢献するもう一つのパターンがある。例えばフェアチャイルド・セミコンダクターからロバート・ノイスやゴードン・ムーアが独立して創業したインテルのように、既存大企業にいた人が独立して起業するケースが少なくない。

かつては日本でも、大企業の一部門が分離して新たな企業が生まれ、新産業の成長をけん引するというパターンがみられた。有名なのは、富士電機から富士通、富士通からファナックが生まれた例だ。既存企業の多様な資源を基盤とするこうした起業パターンの方が、何もないところからの起業よりも、日本には適しているのかもしれない。

新卒で入った企業で働き続ける人が多い日本では、かつては企業家精神を有した優秀な人が豊富な社内資源を用いて新規事業を立ち上げられた。だが破綻を生まない保護的な環境に安住する日本企業の経営トップは新規事業創出に本気になりにくく、豊富な財務資源や有望な技術を社内に眠らせ、優秀な人を飼い殺しにしているのではないか。

ならばそれらの財務的・人的・技術的資源を、大企業が保有する既存事業の束縛から広く社会に解放し、多様な革新活動に結合させること、つまり「アンリーシュ(Unleash)」が必要だ。

それには、大企業からベンチャーへの資金環流に限らず、大企業の人材をベンチャーに送り込んだり、事業や技術の一部をベンチャー企業にカーブアウト(分離・独立)したりといった方策が考えられる。大企業組織に囲われた資源を社会全体で柔軟に活用するために、個人、企業、政府が行動することが肝要だろう。