グローバルオピニオン

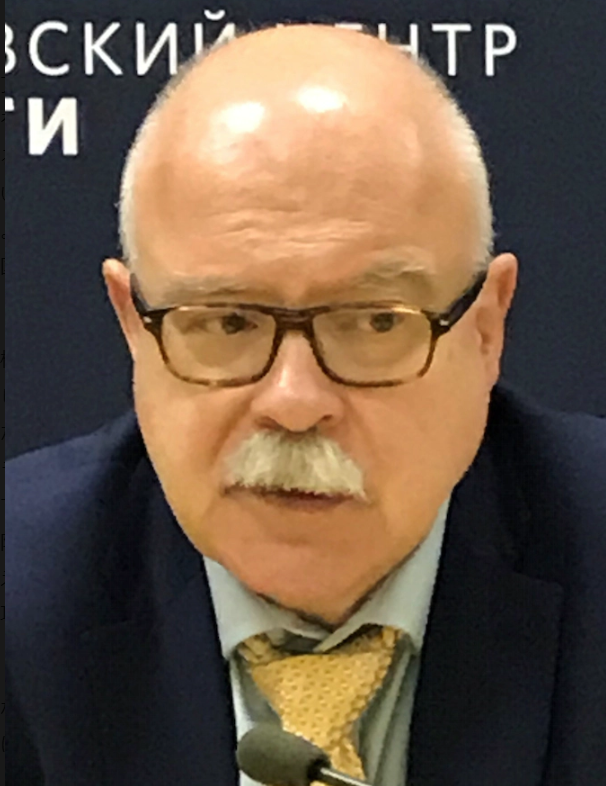

米ロ対立、妥協望めず長期化必至 ドミトリー・トレーニン氏

ロシア国立高等経済学院教授

ウクライナ軍事侵攻を巡るロシア国内の反応は、エリート層と一般市民の間で全く異なる。

エリート層は海外に保有していた富や財産を失った。これまで順調だったビジネスや生活スタイルも続けられなくなった。大半が不愉快な思いをしている。一時的にせよ、国外に去った人も多い。

Dmitri Trenin ソ連国防省軍大学卒、ソ連科学アカデミー米国カナダ研究所で歴史学修士。今年閉鎖された、カーネギー財団モスクワセンター所長を長らく務めた。

一般市民は正反対だ。米欧はプーチン大統領や側近に限らず、ほぼ全国民に影響を与える対ロ制裁を発動した。予測をはるかに超える厳しさだ。多くの国民はロシアとウクライナの戦いではなく、ロシアと米欧の衝突だとみなし始めた。その結果、まるで戦時下のように国民が団結し、国家指導部を支える雰囲気が芽生えている。

ウクライナの政治、軍事的危機が深刻になるにつれ、ロシア指導部の態度は厳しさを増した。ウクライナが反ロ基地のようになった以上、問題を根本的に解決すべきだと主張するようになっている。大統領自身はそうした発言を控えているが、例えば前大統領のメドベージェフ安全保障会議副議長は完全降伏を求めるべきだと公言する。政権はロシアの安全保障を踏まえると、ウクライナの国家としての存在自体が認められないと思い込みつつある。侵攻が今後何カ月も続くのは確実で、1年か、2年続くかもしれない。

侵攻がどう終わるかも分からない。終結へと導く和平案は全くない。仮にウクライナが全面降伏しても、全面解決は不可能だし、平和は訪れない。米欧が決して「全面降伏」を認めないからだ。

では西側、とくに米国はどういう形で決着すれば解決されたとみなすのか。極めて適切な説明を聞いたことがある。ロシアが戦略的に敗北し、少なくともロシアと国境を接する欧州の最前線の国々にとって、ロシアが脅威でなくなる状態が必要だということだ。

ロシアにとっては、国家としての存在が否定されるようなものだ。ロシアの軍事・政治指導部もこういう見方が西側にあることに気づいており、今回の侵攻はウクライナだけでなく、ロシアの国家の命運も決すると考えている。

ウクライナ危機は広義でとらえれば、米欧とロシアのハイブリッド戦争の一部になっている。ロシアとウクライナが何らかの決着にこぎつけたとしても、ロシアと西側の厳しい対立は今後15年、あるいはさらに長く続くだろう。

こうした現状を最も適切に表現したのは、米国際政治学者のミアシャイマー氏だろう。まさに「大国政治の悲劇」が起きている。米国にとっては、世界の覇権を巡る戦いだ。米国は冷戦の終結で手に入れた世界の支配権を手放さず、欧州などで影響力を保持しようとしている。ロシアが邪魔をして独自の外交を打ち出すことを許さない。それどころか米国は、ロシアの戦略的な敗北を望んでいる。

ロシアにとって重要なのは、国家として独立した存在を保ち、他の国際政治の担い手に従属せず、独自の外交を展開することだ。誰かに屈服すれば、過去500年間にわたって掲げてきた政策、すなわち独立した外交政策を貫くという大原則が台無しになる。この大原則は絶対に譲れない。ロシアにとっては自分の生き残り、自分の存在が問われる戦争だ。独自外交が認められなければ、いかなる譲歩にも応じないだろう。

かつて冷戦時代、米国とソ連は紛争や対立をなんとか2国間で解決したこともあったが、双方の妥協はもはや不可能だ。米国にとって今のロシアは、対等の競合相手ではなくなっている。米国が少しでもロシアに妥協すれば、米国は世界を支配できなくなっていると認めたことになる。独立した外交政策を維持するというロシアの最低限の要求も認めないはずだ。米ロ間で何らかの妥協がみいだせると期待すべきではない。(談)

侵攻の終息見えず

ウクライナのゼレンスキー大統領は先に、ロシアとの和平協議に応じる前提条件として、全占領地の返還や損害賠償金の支払いなどを求めた。ロシアのプーチン大統領も9月末、占領したウクライナ東・南部4州の「併合」を宣言した際に、停戦や和平交渉の再開を呼びかけた経緯がある。

だが、軍事侵攻したロシアが占領地をやすやすと返還するはずがない。双方とも譲歩姿勢は示しておらず、真に和平協議に臨む意志があるとは思えない。しかもウクライナを支え、反ロで結束する米欧の連携は1950年の「朝鮮戦争開戦時以来の強い団結ぶりだ」とトレーニン氏は指摘する。

米中間選挙の結果はともあれ、冷戦時代から米国社会に根深く残る「ロシア嫌い」の風潮にも変わりはないだろう。トレーニン氏は「戦争は予測不可能で、数多くの意外な出来事が起きる」と予防線も張るが、現状ではウクライナ危機が終息に向かう兆しはうかがえない。背景にロシアと米欧の深刻な対立があるとすれば、和平への道筋を見いだすのはなおさら難しい。(編集委員 池田元博)