経済教室

コミュケーション不全の時代 「決められない」に向き合う

野口雅弘・成蹊大学教授

のぐち・まさひろ 69年生まれ。早稲田大政経卒。ボン大博士(哲学)。専門は政治学、政治思想史

ポイント

○ 現代は比較不能な個別性を重視する社会

○ 白票を投じた結果不正に手を貸すことも

○ 「中立」とはなにかを真剣に問い直すべき

参院選では、野党の足並みがそろわないという報道がくりかえされ、重要政策をめぐる政党間の議論も深まらなかった。もっぱら周辺的なニュースが有権者の関心と時間を奪った。政治の基礎は言葉によるコミュニケーションだが、とりわけ政治において、コミュニケーションがうまくいっていないようにみえる。

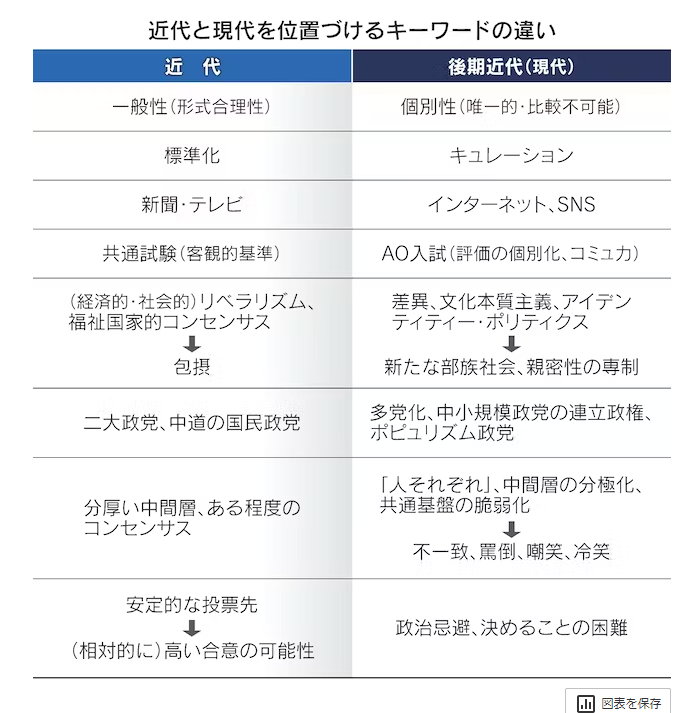

ドイツの文化社会学者アンドレアス・レックヴィッツは「シンギュラリティーズの社会」(2017年)で、現代を「シンギュラリティー(個別性)」によって特徴づけている。大量生産と官僚制を特徴とする近代が一般性の時代だったとすれば、現代は、それぞれ比較不可能な、さまざまなシンギュラーなものの時代であるという。

このキーワードから彼は、旅行、ライフスタイル、雇用環境、さらには政党政治に至るまで論じる。大著だが、ショルツ首相やハーベック経済相など、ドイツの政治家によってよく引用されている。

さまざまな個別性が重視される時代には「人生はキュレーション的になる」と彼は書いている。美術館のキュレーターがするように、知識とセンスによって筋道を立ててモノや情報を集め、配置・配列の仕方によって新しい意味を持たせる。情報をただ並べるのではなく、配置・配列の独創性と創造性に価値がおかれる。AO入試の面接から葬式の形式まで、私たちはこうした日常を生きている。

このような社会で人は、多様な他者や文化を否定せず、偶然的な出会いを大切にするようになる。そして一律的で、固定的で、凡庸な基準の押し付けを嫌う。近年、若い世代で、さまざまな性的指向の多様性を尊重すべきだという意識が強くなっているのも、こうした傾向と無関係ではない。

◇ ◇

ダイバーシティー(多様性)の尊重それ自体は、基本的に歓迎されるべきだろう。しかしそのとき、決断の根拠は人それぞれになり、共通の基盤を確保することが難しくなる。したがってコミュニケーションはどうしても空転しがちだ。

他者を否定しないで、多様なものを美的にカスタマイズする姿勢は、とりわけ選挙とは相性がよくない。選挙では「あれかこれか」(キルケゴール)の態度決定が求められるからだ。

普段は自分がおもしろいと思うものを集めて、その圏内で自分なりの世界を作っていればよい。誰かに押し付けもしないし、押し付けられることも拒否する。介入してきたら「スルースキル」(鈍感力)でやり過ごす。ところが、選挙になると圏外の声が聞こえてくる。その声も検討したうえ、どこかの政党あるいは候補者に投票しようとすると、かなり難しい。

近年、投票で白票を投じる人が少なくないという。政治に関心がないわけではなく、場合によってはかなりの知識を持っている。しかし、自分にぴったりの政党や候補者がみあたらない、あるいは特定の投票先を決められないので、投票には行くが、あえて無効票にするというケースだ。自分がシンギュラーな存在だという意識が高まるほど、どの政党も自分の考えと合わないと思えてくる。

また、特定の政策をめぐる論争をインターネットで調べようとすると、匿名で大量に書き込まれる罵詈(ばり)雑言を目にしないわけにはいかない。どっちもどっち、という気持ちになるし、これはこれで大変よく理解できる。

棄権や白票が増えれば、そのぶんだけ、特定の明確な要求を持ち、凝集力のある集団が政策決定に強い影響力を行使する結果になる。このことは政治学の授業で昔からくりかえし論じられてきた。その要求がどれほど有権者の大多数から支持されていないとしても、開かれた場所での議論が低調で、投票率が下がれば、少数でも票の計算ができる、よく組織された団体の要求が政権を動かす。

米国の社会学者リチャード・セネットは、「公共性の喪失」(1977年)で「親密性の専制」について論じている。公的な空間での交流や議論がやせ細ると、身の回りの親密な関係がより強く人々を縛るようになる。コロナ禍で隔離やステイホームを経験した私たちにとって、このテーゼにはあらためて生々しいまでの説得力がある。同時に、シンギュラリティーズの文脈でも、このテーゼは真剣に検討するに値する。

お互い踏み込んだり、踏み込まれたりしない、ゆるやかな多様性の世界は、実は自分の身の回りに異物が入ってくることを正義の押し付けとして排除する、専制の空間ではないか。自分は寛大だという人の多様性は、実はかなり狭いのではないか。「よく考えたけど決められない」という一見誠実にみえる態度は、一部の信念ある(カルト的なものも含む)人たちの要求を黙認し、加担する結果になってはいないか。チームの内部ではとても優しく人間的だが、外部には冷淡かつ冷酷なリーダーは、親密性の専制と無縁なのか。

シンギュラリティーズの時代に、「決める」ということの負荷はとても重くなっている。「自分で考えて自分で決めろ」というだけでは問題は解決しない。とりわけ焦点を当てるべきは白票層、つまりいろいろ考えたが、そのうえで特定の政党に投票することをためらい、白票を投じた層だ。彼らの困難を社会的に共有し、決定をサポートする、なんらかの努力が必要かもしれない。

◇ ◇

選挙中、仙台二高の学生が描いた、参院選の仕組みについてのポスターが、教師から注意を受けたことが話題になった。現場の教員がとても気を遣っているのはよくわかる。どの政党のどの政策をどのような理由で支持するのか、あるいは批判するのか。このような議論を授業中に行うことが、「中立性」の名のもとで回避されている。政治的に「決める」という経験と練習が、かなり周到に抜き取られてしまっている。

よく勉強する学生ほど、いろいろな情報を集めたうえで決められない、ということになってもおかしくない。党派的なオピニオンを一切口にせずに、当たり障りのないことで授業を終える教員は、よき有権者の手本たりえているのか。

とても仲のよい誰かとは異なる社会を自分は望んでいる、という事実の辛さに耐えること、自分の顔と名前を出して議論に参加すること、多様なオピニオンにフェアに向きあいつつ判断を恐れないこと、つまり態度決定すること。これらを学ぶ機会はそれほど多くはない。そしてこうした機会と実践がなければ、討論する文化は育たない。

私たちは決めることが難しい時代に、決めることを求められている。シンギュラリティーズの時代には、どこまでいっても不全感は消えないだろう。それでも、この時代状況に即した政治的コミュニケーションのあり方を模索する必要はある。少なくとも、現在の報道と教育における中立性の実践は、「決める」ことを困難にはしても、これを促すものにはなっていない。

経済教室

コミュケーション不全の時代 中高年男性の孤立 注視を

本田由紀・東京大学教授

ほんだ・ゆき 東京大院教育学研究科博士課程単位取得退学、同大博士(教育学)。専門は教育社会学

ポイント

〇 日本の中高年男性の友人の少なさが突出

〇 社会関係の乏しさは排外主義につながる

〇 旧来の男性優位の価値観からの脱却が鍵

大国による戦争や少数民族迫害など、いわば究極のコミュニケーション不全が世界で頻発している。日本社会でも、世代間や性別間などで分断や排除といった問題が多く指摘されている。現代はインターネットの発達などにより、コミュニケーションツールが豊富になったのとは裏腹に、ネット内ではむしろ炎上や対立などが日常化し、リアルでも他者への攻撃はあとを絶たない。

このような人々の間の分断は、社会の質を確実に損ねていく。社会学では、長きにわたって「社会関係資本」の重要性が指摘されてきた。「社会関係資本」とは、単純化して言えば、人間関係のネットワークや他者に対する信頼感を意味する。それが豊富であることは、個人にとっても社会全体にとっても良い結果をもたらす場合が多いという実証研究結果には、長年の蓄積がある。

◇ ◇

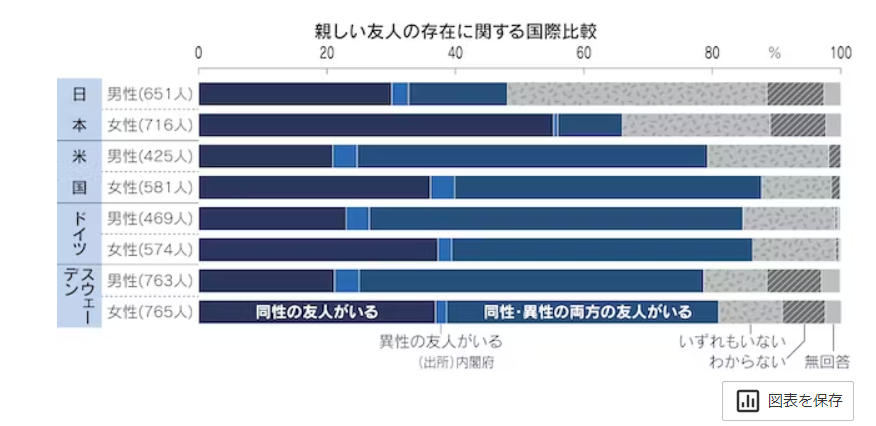

日本における「社会関係資本」の実情を示す一つの調査結果を図に示した。これは、内閣府が日米と欧州の4カ国、60歳以上の男女に対して2020年12〜21年1月に実施した調査で、親しい友人の有無をたずねた結果である。

日本の特徴として指摘できるのは、第1に、特に男性において「(同性・異性の友人が)いずれもいない」という回答が4割を占めており、日本の女性や他の3カ国の男女よりも著しく多いことだ。

第2に、日本の高齢の男女いずれについても「同性・異性の両方の友人がいる」という回答が、他国よりはるかに少ない。すなわち日本においては、特に男性で社会関係資本が希薄であり、また男女ともに社会関係資本の性別分離が明確であることがわかる。前回の15年調査と比べると、日本では同性の友人も減少したが、これはおそらく新型コロナウイルス感染症の拡大が影響しているのだろう。

図は60歳以上の高齢者が対象だが、同様の傾向は年齢層を広げても見いだされる。ISSP(国際比較調査グループ)の17年の日本調査では、「悩みごとを相談できるような友人の数」を質問している。社会学研究の村田ひろ子氏の分析によれば、そうした友人が「いない」比率を見ると、男性の場合20代以下、30代、40代では順に12%、14%、23%だが、50代、60代、70代以上では順に37%、36%、53%と、中高年齢層で明確に多い。

女性では、「いない」比率が最も多い70代以上であっても27%にとどまり、60代で19%、より若い層では10%未満であることと比較しても、日本の、特に中高年男性の社会関係資本の少なさが突出しているといえるだろう。深刻な孤立であると言い換えてもよい。

社会的に孤立していても、充足感が得られていれば問題はないかもしれない。しかし同調査の40代、50代の男性において、「悩みごとを相談できるような友人の数」が2人以上の場合には「生活に満足している」割合は65%であるのに対し、1人以下の場合は46%と、約20ポイントの開きがある。

また、後期高齢者を対象とする調査データを分析した実践女子大学の原田謙教授の研究においても、特に男性において、友人数が少ない場合にメンタルヘルスや生活満足度が下がることが検証されている。さらには、悩みごと相談ができる友人が「いない」場合に、「排外主義的」な意識が高まるという計量分析結果を、成蹊大学の米良文花氏が示している。

ここからも、悩みごとを相談できるような友人が「いない」ことは中高年男性にとっても否定的な影響をもつことが推測でき、しかも「いない」比率が日本の中高年男性では相当程度高いのである。

さて、先のISSPの結果を考える上で重要なのは、「友人」ということに加えて「悩みごとを相談できる」という設問のワーディングである。「人前で弱みをさらけだしてはならない」ということは、日本に限らず、国内外に共通する「男性性」の重要な構成要素とみなされる。友人数の多寡には、学歴や就労形態、家族構成、団体所属、幼少期の経験など様々な要因が影響しているが、それらに加えて「男らしさ」の規範が、中高年男性の社会関係資本形成を阻害していることが容易に疑われる。

実際に、電通総研が21年に実施した「男らしさに関する意識調査」の結果では、「自分が抱える心配や不安、問題についてたくさん話す男性は、真に尊敬されるべきではない」という項目を「とてもそう思う」もしくは「そう思う」と答えた比率は、18〜30歳と31〜50歳ではそれぞれ34.6%、33.5%だが、51〜70歳では42.3%と多くなる。

「私の両親は、本物の男は緊張したり怖いときでも、強く振る舞うべきだと教えた」割合についても、同じく若い方から順に27.9%、27.7%、35.2%と、中高年齢層でのみ高い。そして「人生の個人的・感情的な問題について気軽に話せる友人がいる」割合は、65.0%、52.0%、48.6%と、高い年齢層ほど直線的に下がるのだ。

同調査では、「男らしさ」の規範と社会関係資本の量との関係を直接的に分析しているわけではない。あくまで年齢層を媒介項とした間接的な関連ではあるが、日本の中高年男性における社会関係資本の少なさや性別分離の背後に、「男性性」の規範の問題が根強くあることの確実性は高いといえそうだ。

◇ ◇

日本において、社会の中枢を占めるであろう中高年男性の自殺率の高さ、幸福度の低さの問題についてはたびたび指摘されてきた。「男らしさ」の規範を内面化して、仕事や収入で他者にまさることに高い価値を置き、ひとに弱音を吐かずにがんばる中高年男性は、自分をも他人をも追い込みがちである。

友人をはじめ援助のネットワークから孤立する傾向が国際的に見ても強い彼らを、どうすれば救えるのだろうか。

「男らしさ」から抜け出して、胸襟を開いて助けを求めることができる友人をつくったほうがよい、という提案は、年齢を経た人々にとってはあまり現実的ではないだろう。可能性があるとすれば、まず日本社会と自分を取り巻く大きなひずみ、きしみに気づくということではないか。

例えば7月13日に公表されたばかりの世界経済フォーラム「ジェンダー・ギャップ指数」の22年版では、例年と同じく、日本の順位は146カ国中116位と低い(前年は156カ国中120位)。日本の順位を下げている理由は、女性が政治や経済などいわゆる公的な場に進出していないためだが、この面ばかりに焦点が当たってしまうことには注意が必要である。

われわれが関心を払うべきは、これまで述べてきた日本の男性、特に中高年男性に見られる特異性である。「男らしさ」に縛られ、コミュニケーションや人間関係から疎外されがちな日本の中高年男性たちは、日本が抱えるもう一つの巨大な「ジェンダー・ギャップ」だといえるだろう。