誰も見たことのない「強大国」中国が現れた。独善、そして威圧的な行動から透けるのは、自信だけではない。急成長から一転し、衰退へと向かう新興大国が陥る「坂の上の罠(わな)」――。その矛盾が各所で噴き出しつつある。急転する中国と世界を追う。

「おい見ろ、ここだ。この橋が台湾まで延びる。車で1時間半で、台北にも行けるようになるぞ」

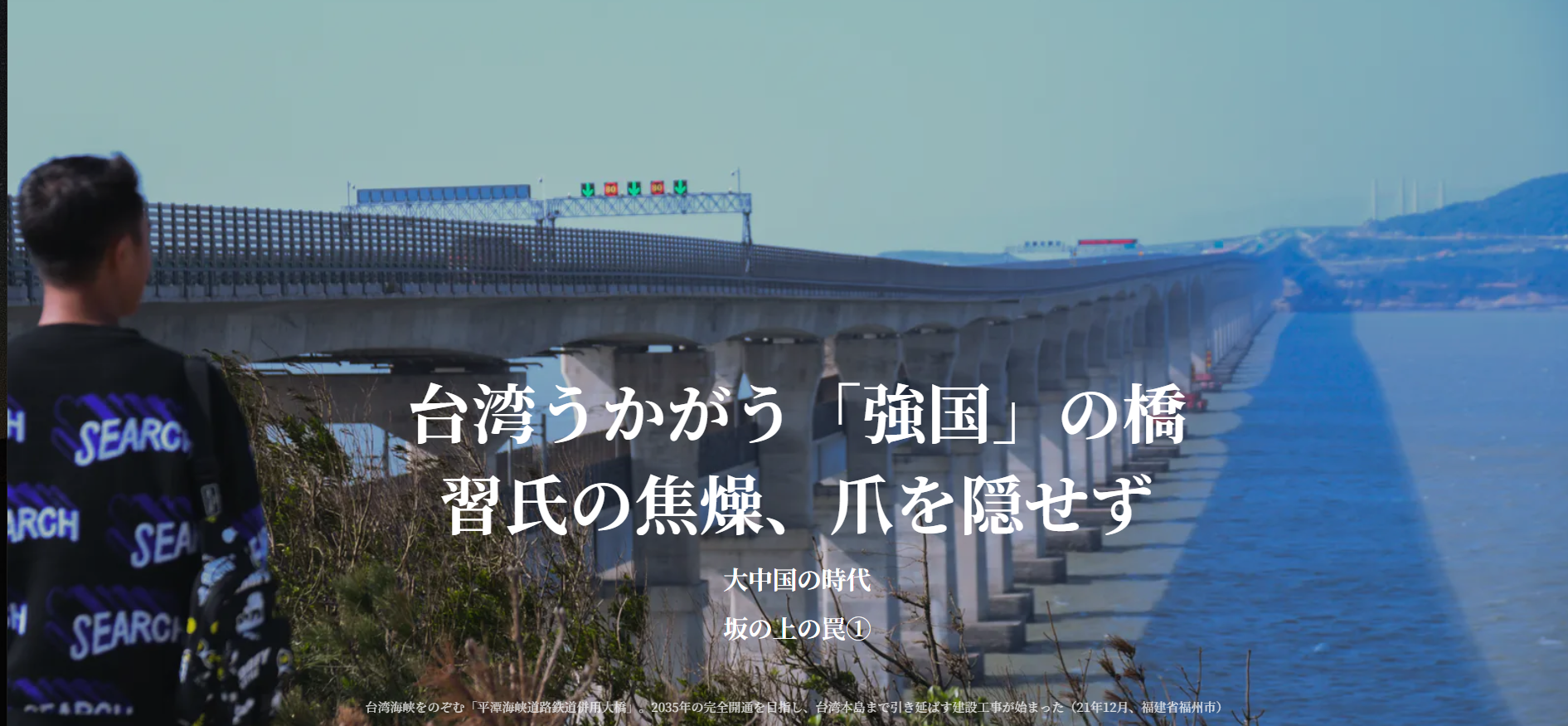

中国南部、福建省福州市。男性運転手の呉峰(57)はそう言って、海沿いにタクシーを止めると、巨大な橋を指さした。全長16キロメートル。橋は中国大陸から台湾海峡に浮かぶ小さな平潭(ピンタン)島に向かって、突き出るように架かる。2020年12月に完成したが、それで終わりではなかった。

21年3月11日、全国人民代表大会(全人代)の最終日。中国政府はその平潭に至る橋をさらに延伸させ、台湾の本島にまでつなげる建設計画案を可決した。無論、台湾側は了承などしていない。

中国は全長130キロメートルに及ぶ巨大大橋の完成を13年後の「2035年」と明記した。海上での建設作業は難航必至だ。代わりに台湾海峡の下に海底トンネルを掘り、北京と台北を高速鉄道などで結ぶ案も示し、統一に並々ならぬ執念をみせた。

その全人代から2週間後だ。「平潭はいま、千年に一度の好機を迎えた。中台融合のため、大きな一歩を踏み出すべきだ」。国家主席の習近平(シー・ジンピン、68)は自ら現地に入り、福建省幹部らに「統一」に向けた大号令をかけた。

「強国有我(強国に我あり)」。習氏が異例の3期目入りを狙う中国でいま、自らの国力を誇示するネット用語が流行する。鄧小平氏以来の爪を隠して力を蓄える「韜光養晦(とうこうようかい)」戦略は過去のものとなり、かつてない強硬路線がむき出しになる。

台湾海峡が「世界一危険」と呼ばれるようになったのも、中国内で広がる「偉大な復興」への自信と熱狂が大きい。米軍は習氏の3期目が終わる27年までに、中国が武力侵攻に動くとみる。

だが現実の「大中国」はもっとしたたかだ。

中台統一を視野に整備した平潭駅に高速鉄道がつながった。台湾に最も近いこの駅からは、北京まで乗り換えなしで12時間強で行ける(21年12月、福建省福州市)

中国が領有権を認められていない南シナ海で7つもの人工島を造成し、軍事拠点化を進めていた18年10月。習氏はその海域をのぞむ中国南部にいた。

香港から広東省珠海市、マカオを結ぶ世界最長級の「港珠澳大橋」開通式典に出席。中国大陸と香港、マカオを一体化する全長55キロメートルの海上大橋と海底トンネルを9年余りで完成させ、習は壇上で「国力だ」と誇った。

香港市民は巨大橋の完成を恐れた。「このままでは、香港が大陸にのみ込まれる……」。わずか1年半後。香港国家安全維持法(国安法)がスピード成立し、香港は中国の強権下にあっさり落ちた。

まず造る。既成事実化し、あとは押し切る。リアルな軍事力ではない。それが最善の近道だ、と中国は知っている。戦わずして勝つための作戦が進む。

次は台湾だ。

「環太平洋経済連携協定(TPP)加盟申請に向け、台湾当局が加盟各国と進めていたやり取りが中国側に漏れた可能性がある。全て防げるものではない」

台湾でサイバーセキュリティーを手掛ける大手、TEAMT5の最高経営責任者(CEO)である蔡松廷は悔しげに振り返る。21年9月中旬、中国は台湾より1週間早い僅差のタイミングでTPPへの加盟を申請し、台湾当局を出し抜いた。単なる偶然とみる者は少ない。

さらに21年10月4日、過去最多の中国軍56機が台湾の防空識別圏に侵入し、威嚇行為が最高潮に達したちょうどその頃。地上の台湾中枢部にも、中国のサイバー攻撃が襲いかかっていた。

台湾軍、外交部(外務省)、与党・民主進歩党(民進党)、経済部(経済省)――。狙われたのは、対中政策で厳しい姿勢をみせる主要機関だ。個人宛てに偽のログイン画面を大量送付し、機密情報を巧みに抜き取った。「21年に台湾の政府・官庁が受けたサイバー攻撃のうち、実に9割は中国からだった」と蔡は分析する。

にぎわう台湾の朝市。中国の脅威が身近に迫っていることを知る台湾人はまだ少ない(21年12月、台北市)

台湾の国防部(国防省)が21年11月に公表した21年の国防報告書。強調したのはやはり、軍事力には頼らない統一作戦への脅威だった。19年から21年8月までに14億回を超えるサイバー攻撃があったと断定。偽ニュースやメディアを使う世論操作と合わせ、台湾社会が揺さぶられる実態を列挙した。

中国が統一を譲ることはない。むしろ、その執拗さは今後さらに増す可能性が高い。「中国はピークパワーの罠に陥りつつある」。米タフツ大学准教授のマイケル・ベックリーは台湾、そして世界が直面する新たなリスクを指摘する。

平潭島の「台湾に最も近い場所」である海岸には、すでに多くの中国人観光客が押し寄せる(21年12月、福建省福州市)

新興大国が経済の急減速に苦しむと、対外的に強権、高圧的になる状態を指す。ベックリーは第1次大戦前のドイツ帝国、戦前の日本を例に挙げ、こう警告する。「台頭する大国は歴史上、衰退期を迎えると、目標を達成しなければという焦りから攻撃的になる」

これまで成長の足取りが速かった分、坂の上の先への恐怖も増す。世界最大の経済大国の座を目前にする中国だが、不動産バブルや少子高齢化で限界も見える。だからこそ、着実な詰め手を急ぐ。

中国が台湾統一に向け、狙いを定めるのは、米軍が警戒する27年ではない。反目する台湾総統、蔡英文(ツァイ・インウェン)の任期が切れる24年だ。「いまは待っている。次期総統選で親中派の国民党を勝たせるよう後ろ盾となり、その新政権とともに24年から統一を目指して事を仕掛けていくのだろう」。中台の外交専門家らのほぼ一致した見方だ。

いまの台湾なら、ミサイルや爆撃機を使わずとも、容易にねじ伏せられる。中国はそう踏む。

「台湾に最も近い中国」として知られる小さな島、平潭はまさにそのための足がかりになる。35年完成へ。現地ではいま、巨大橋の建設に向け、地質調査・測量工事が静かに動き始めた。

いまの中国が、もはやかつての中国でないことは明らかだ。

「中国の民主化はもう期待できない」。ソ連崩壊や米トランプ政権の誕生を予見した仏歴史人口学者のエマニュエル・トッドは憂う。「世界は中国と共通の課題で対話するか、米中対立の渦に巻き込まれるかの選択を迫られる」。国も企業も、そして個人も「大中国」とは無縁でいられない。危うさと背中あわせの新時代が始まった。(敬称略)

「中国公船から逃げろ」

尖閣沖に向かう命懸けの漁師

「海警の船が出てきたぞ、気をつけろ」。2020年1月下旬、尖閣諸島から東に数キロメートルの沖合で鹿児島県の漁師、宮崎卓己さん(61)は仲間の漁師4人にこう叫んだ。

沖縄県・尖閣諸島周辺を航行する中国海警局の船(21年2月15日)=仲間均氏撮影

どこからともなく突然現れたのは中国の海上保安機関「海警局」の大型巡視船。漁船の動きに合わせるように数百メートルまで接近してくると、同行する海上保安庁の巡視船が間に割って入り護衛する。停泊中は夜も眠れぬ緊迫状態が2~3日続いた。

尖閣周辺はアオダイやハマダイなどが釣れる豊富な漁場だ。約10年前は鹿児島県から10隻超の漁船が尖閣を目指していたが、20年1月は2隻のみで出港した。宮崎さんは「昔は南シナ海まで航海することもあった。今は行きたくても口に出さない仲間が増えている」と肩を落とす。2年ぶりに再び漁へ向かう計画を練っている最中だが、不安は募るばかりだ。

40年近く尖閣諸島沖で漁をする宮崎卓己さん(61)=尖閣諸島文献資料編纂会提供

中国は海上民兵と呼ばれる準軍事組織も操り、あの手この手で日本の漁船の動きをうかがっている。米戦略国際問題研究所(CSIS)は21年11月、南シナ海へ21年3~4月に押し寄せた中国船について、フィリピンとベトナム当局が海上から撮影した映像や写真を分析し、少なくとも122隻の海上民兵船を特定した。

日本経済新聞がこれらの船舶情報をもとに、世界中の船の位置情報を提供するサイト「マリントラフィック」で海上民兵船の過去1年間の挙動を追ったところ、12隻が台湾や尖閣周辺を航海していたことが分かった。南シナ海以外にも影響力を拡大しようとしている狙いが透ける。

なかには、中国海軍の拠点のある海南島から台湾の北端を通り、21年7月下旬には尖閣諸島の魚釣島から西に25キロメートルの沖合に進出していた例があった。位置や針路などを発信する船舶自動識別システム(AIS)の信号が途切れる船も見つかった。AISは衝突防止や運航管理を目的とした国際条約で、世界を航行する300総トン以上の船舶や全ての旅客船に搭載が義務付けられている。航路を隠すためにAISのスイッチを切った可能性がある。

CSISのグレゴリー・ポーリング氏は「中国の海上民兵船には軍事的機能を備えたプロの船と、政府の補助金制度によって採用された商業漁船の2種類がある」と話す。後者は特に見分けがつきづらく、「表向きは漁師だが、軍からの命令があれば防衛任務などを担う」(笹川平和財団の小原凡司上席研究員)という。

中国政府が周辺海域への実効支配を強めれば、日本の漁場の安全が危ぶまれる。海警局は18年に治安維持を担当する人民武装警察部隊の指揮下に編入されて事実上の「第二の海軍」となった。21年2月施行の海警法では、主権を侵害する外国船舶への武器使用も初めて認められた。

「尖閣周辺に姿を現す中国の巡視船は基本的に4隻で、少なくとも1隻は常に武器を積んでいる」(海保)という。海警局は部隊の増強を進めており、20年時点で満載排水量千トン級以上の船舶は131隻と、8年間で3倍強になった。海保は「常に中国を上回る数の巡視船を派遣し、漁船などの安全確保に努めている」と話す。

日本の領海での活動に萎縮すれば、さらなる中国の増長を招く。「僕らはただ安全に漁がしたいだけなんです」。海警局の威嚇にもひるまず尖閣に漁に向かう宮崎さんはこう理由を教えてくれた。

大中国の時代 識者に聞く

「中国は超大国になれない」 エマニュエル・トッド氏

世界第2位の経済大国となった中国ですが、ここにきて国際社会との向き合い方が明らかに変わってきました。中心にいるのが、今秋の党大会で異例の3期目入りを狙う習近平(シー・ジンピン)氏です。「中華民族の偉大な復興」へ向け、米国をしのぐ強国をめざす一方、既存の国際秩序との摩擦や対立も大きくなっています。24日からスタートした新連載「大中国の時代」では、膨張する中国と、それに直面する世界の行方を追いかけます。

中国は急速な少子高齢化に加え、過去の「一人っ子政策」による男女の出生数の偏りなどで、人口動態に関わる難題を抱える。人口問題は中国に何をもたらすのか。家族構造や識字率、出生率から世界を読み解く仏歴史人口学者、エマニュエル・トッド氏に聞いた。

――中国の台頭をどのようにみていますか。

「新型コロナウイルス禍では、遠く離れた欧州でさえも中国からのマスク輸入に依存した。中国の経済規模や政治的な存在感を痛感し、ある種の怖さも感じた。だが、人口学者としてみれば、出生率の低さや高齢化の(進展の)速さから、中国が世界を支配する超大国になることは非現実的だ」

「2020年の合計特殊出生率が1.3と極めて低かったことから、中国が中長期的な脅威ではないことは明らかだ。実態を知るには、いつから低水準だったのかを解明する必要がある。労働力となる20~64歳の人口は60年までに15年比で35%以上減るとみられている。巨大な人口規模から労働力の一部を国外で補うこともできず、中国の人口減は日本よりも深刻なものになるだろう」

――中国の家族構造については、どのように分析していますか。

「中国の農民世帯では、古くから親子間は権威主義的であり、兄弟間は平等な関係だ。これが権威と平等を重んじる文化を生み、共産主義の発展と中国共産党の権力維持を支えてきた」

「生活水準の上昇や核家族化が進んでも、社会の根幹にある価値観の変化はとてもゆっくりとしたものだ。権威主義がシステムに根強く残る中国が、リベラルな民主主義国になることはないだろう。民主化を急ぐよう(国際社会など)外部が中国に促してもあまり意味はない。米欧でも民主主義が危機下にある現在では、中国が民主主義になるかという問題の重要性は薄れている気さえしてしまう」

「中国には平等の文化があったため共産主義革命が起きた。社会に根付く平等の価値観と、現実に拡大する格差は緊張関係にあり、人口減によって状況は一段と悪化するだろう。中国の指導者層は今でも、革命が起きることに不安を感じているはずだ」

――中国の今後を読み解くうえで何に注目しますか。

「高等教育だ。若者の25%が大学に行くようになると、社会の古いシステムが崩れる。中国はまだこの段階に至っておらず、おそらく今後10年で新たな危機を経験することになる。共産党が非常に厳しい局面を迎えるのは間違いないだろう」

「4分の1以上の人が高等教育を受けた社会では、大衆の連帯から人々が離脱する現象が起こり、不平等が生じて社会システムを不安定にしてきた。米国では1965年に新自由主義という危機が起き、格差がどんどん広がった。フランスは80年代に古いカトリック教会の思想や共産主義思想が崩壊した。ロシアは(91年の)共産主義の崩壊前にこの段階に達していた。中国での危機がどんなものになるかはまだわからない」

――米中対立をどうみていますか。

「米中の対立構造で世界が再構成されること自体が脅威だ。両国以外の国々は、この新たな冷戦という幻想に巻き込まれてはいけない。それぞれの地域圏が平和でなければ、各国は人口問題という社会の真の問題に向きあうことはできないのだ。民主的社会が生き延びられるかどうかより、そもそも社会や人の存在を維持できるかが重要だろう」

「米国ではバイデン大統領の就任後、オーストラリアとの原子力潜水艦の契約や北京冬季五輪の外交ボイコットを通して、中国との経済的な対立を軍事や外交の領域まで広げている。現在の世界に不確実性を作り出しているのは中国ではなく、米国のほうだ」

――両国のはざまにいる日本のとるべき道は。

「日本は米国に付いていくか、中国と対話をしていくかを選ばなければならず、歴史的に重要な場面を迎えている。日本の真の課題は戦争ではなく、低出生率という人口問題だ。米国という国の本質や世界での振る舞いをよく分析する必要がある。本来は、人口減という共通課題に日中両国がともに向き合うことも可能なのだ。中国の人口減は安全保障面で日本の恐怖を減らすかもしれないが、経済面では深刻な影響になりうる」

Emmanuel Todd 1951年生まれ。歴史人口学者でフランスを代表する知識人。乳幼児死亡率から旧ソ連の崩壊を言い当て、中年白人男性の死亡率から米トランプ政権の誕生を予見した。著書に「最後の転落」「帝国以後」など。