コロナ危機を超えて①

格差是正への「負担」合意急げ

吉川洋・立正大学長

よしかわ・ひろし 51年生まれ。東京大経卒、エール大博士。専門はマクロ経済学。東大名誉教授

ポイント

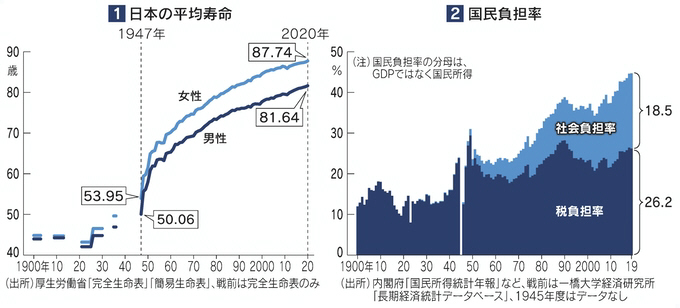

○ 戦後の社会保障整備が寿命の延びに寄与

○ 格差には一時的な現象と長期の趨勢混在

○ 今の国民負担率では社会保障の持続困難

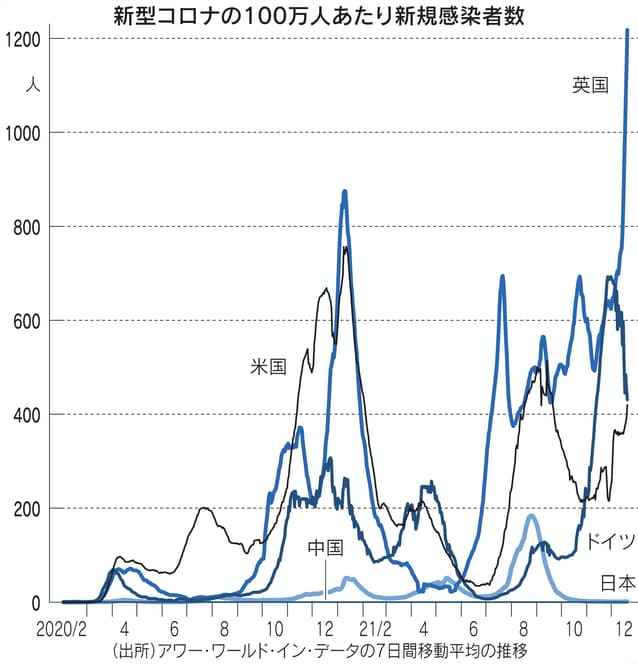

コロナ禍は日本では一応沈静化しているが、新たな変異型の登場や世界的な感染再拡大など、いまだに予断を許さない状況が続く。

この2年、世界の経済・社会はコロナに振り回された。2020年、世界経済は08年のリーマン・ショック後の落ち込みを上回る深刻な不況に陥った。日本でも20年春の1度目の緊急事態宣言発令のときには、国内総生産(GDP)は戦後最大の落ち込みとなった。

こうしたなか、20世紀末から問題となっていた格差が改めてクローズアップされている。経済の落ち込みが、非正規労働者や中小のサービス業などに大きな影響を与えたからだ。政府の経済対策も給付金など、困窮している弱者や中小企業の救済が柱となった。

◇ ◇

足元での影響とは別に、コロナ禍はわれわれの経済・社会に恒久的な影響を与えつつある。岸田政権は「新しい資本主義」を掲げた。本稿では、感染症、資本主義、格差、政府の役割を歴史的な視点から考えたい。

感染症と人類の関係は有史以前に遡る。日本も古来、度重なる疫病に襲われた。コロナ禍でも「3密」回避がいわれるように、感染症は人の集まるところで発生する。東京、大阪など大都市で感染は拡大した。

過去数千年、経済の基盤であった農業にとっては土地が不可欠だから、人は空間的に分散することが必要になる。しかし18世紀に、産業革命を経て誕生した近代資本主義経済を主導したのは工業である。工業では、農業とは対照的に集積のメリットがあるから、人々は都市に集中した。過去200年、先進国経済の発展は都市化の歴史でもあった。

資本主義経済は誕生以来、感染症リスクを抱えながら成長してきた。もちろん経済の発展に伴う所得水準の上昇は、住居・食生活の改善、医療技術の発達などを通して人々の健康を増進したが、その歩みは決して単線的ではなかった。

例えば1900年(明治33年)、夏目漱石がロンドンに留学した当時の英国と日本の平均寿命は、それぞれ45歳、43歳とほぼ同じ水準だった。一方、日本の1人当たり所得は、世界のトップ水準にあった英国の4分の1ほどだった。当時、チリやメキシコより所得が低かった日本の平均寿命が英国と同水準だった理由は、日本では工業化が発展途上で、国民の多くが農村で農業を営んでいたからだ。英国では高い所得水準という有利な条件が、公衆衛生の未発達な都市に人口が集中したことで打ち消された。

欧米先進国では20世紀前半、経済成長と公衆衛生の発達、医学の進歩により平均寿命は順調に延びた。しかし日本では、戦前ほとんど平均寿命が延びなかった(図1参照)。明治政府は当初、基礎的な公衆衛生の整備を進めたが、20世紀に入ってからは軍備の増強に狂奔し、上下水道や医療体制の整備を怠った。戦前は社会保障の財源となる「社会負担」はほとんどなかった。これが戦前日本の平均寿命が停滞した原因だ。

戦争直後の47年、日本の平均寿命は男性50歳、女性54歳で、先進国の中で最も短かった。しかし今では男性81.6歳、女性87.7歳で、世界有数の長寿国となった。戦後実現した寿命の延びの背景には、経済成長や医療技術の発達と並び、年金・医療保険など社会保障制度の整備があった。

19世紀に始まる資本主義の発展は「格差」との闘いの歴史でもあった。工業を中心とする資本主義社会における格差は、伝統的な農村における格差よりはるかに大きかった。これを修復不能なシステム上の欠陥として、社会主義への移行を唱えたマルクスとエンゲルスが「共産党宣言」を書いたのは1848年である。

こうした時代背景の下で欧州先進諸国が19世紀末から20世紀にかけて「格差の防波堤」として生み出したのが社会保障制度だ。政府は司法、外交など最小限の役割を果たせばよいとする「夜警国家」は150年前に姿を消す。20世紀に生まれた新しい経済システム、すなわち政府が所得の再分配を積極的に担う資本主義経済を、経済学者ポール・サミュエルソンは「混合経済」と呼んだ。まさに「新しい資本主義」の誕生だ。

とはいえ、格差の問題が解消したわけではない。実際、コロナ禍は格差の問題を改めて浮き彫りにした。もっとも、われわれが目の前でみている格差には、コロナ禍により一時的に増幅された格差と、何十年という単位で生じている歴史的趨勢が混在する。コロナ禍に目を奪われがちだが、より大きな問題は少子高齢化など歴史的な趨勢である。

長寿はめでたいことだが、一方で高齢者の間には所得・資産・健康状態に関して現役世代よりもはるかに大きな格差がある。高齢社会は格差社会でもある。高齢者の5人に1人はひとり暮らしだ。自助努力だけでは問題は解決できない。

◇ ◇

岸田政権は「成長と分配の好循環」をめざす。短期的には「分配」、すなわち給付金が消費を喚起し成長を促進するというロジックである。だが社会保障の将来に対する不安から給付金の大半は消費ではなく貯蓄に回ってしまう。政権が求める賃上げも同様だ。仮にめざす賃上げが1年実現しても、家計が恒常所得の上昇を実感しない限り、消費への影響は限定的にならざるを得ない。長期的な問題を解決しなければ、短期の「好循環」すら生まれない。

恒常的な所得の上昇を生み出すのは経済成長だ。経済成長、とりわけ1人当たりの所得を上昇させる成長を生み出す源泉は、イノベーション(技術革新)である。ケインズは、イノベーションを生む民間企業の活力をアニマルスピリッツと喝破した。政府の仕事は「成長戦略」を単なるレトリック(修辞)に終わらせず、速やかに実行することだ。

格差を抑制する所得再分配は、社会の安定のために必要だ。中間層がやせ細って栄えた国がないことは、歴史が教える重い教訓である。日本の場合、格差の是正は人口減少に歯止めをかける必要条件でもある。

資本主義社会で中長期的な格差を抑えるのは、税と社会保障だ。年金・医療・介護保険などの制度が持続するには、言うまでもなく応分の負担がなされねばならない。戦後日本の税負担を国民所得比でみると、おおむね安定した水準にあるが、社会保険料など「社会負担率」はゼロからスタートし、近年の18.5%まで上昇してきた(図2参照)。

両者を合わせた国民負担率は44.7%だ。欧州主要国の国民負担率は、英国48.6%、ドイツ55.8%、フランス68.0%だ。一方、直近の高齢化率(65歳以上人口の比率)は、日本29.1%、ドイツ22.0%、フランス21.1%、英国18.8%であり、日本は高齢化のフロントランナーだ。

今の国民負担率では社会保障を持続できない。公費で何とか支えているものの、税収が恒常的に足りず、それが財政赤字に平行移動している。公債のGDP比は2倍に達する。「負担」に関する社会的合意を形成すること、これが政府にしかできない「分配」に関する最も重要な仕事である。

コロナ危機を超えて②

経済より安全の保障に重点

アダム・トゥーズ コロンビア大学教授

Adam Tooze 67年生まれ。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス博士。専門は歴史学、経済史

ポイント

○ コロナ危機は富裕国、途上国、中国を分断

○ 世界のワクチン接種推進こそ最優先課題

○ 米中間の緊張の高まりは手付かずのまま

2021年は世界がバランスを回復する年になると考えられていた。米国政治は落ち着きを取り戻し、ワクチン接種が進み、東京五輪・パラリンピックは開催された。世界の多くの国で経済活動が活気を取り戻した。一部で進行中の公衆衛生上の緊急事態、延々と続くオンライン会議、ほとんど旅行できないなどの現状を除けば、世界はノーマルに戻ったとも考えられる。

だが、この正常化は表面的なものにすぎないという感覚は常に付きまとっていた。そして実際そうだったことが「オミクロン・ショック」ではっきりした。

この新しい変異型は再び災厄を引き起こすのだろうか。本稿執筆中の21年12月半ば時点では、どうなるか予想がつかない。問題はまさにそこにある。1カ月先の生活の基本指標が予想可能という信頼を人々は既に失っており、現在の不確実性の水準にはもはや誰も驚かない。少なくとも20年春のように驚くことはない。

先進国が知ってはいたが完全には認めていなかったことがオミクロン・ショックで顕在化した。ウイルスの破壊力を抑え込めてはいなかったということだ。

私たちはまだ十分な免疫を獲得しておらず、かといってウイルスを無視できるほど無関心になってもいない。いや、無関心になれるはずがない。ワクチン接種済みの若くて健康な人はさほど不安を感じないだろうが、大規模な感染拡大により医療システムが崩壊するリスクは今なお存在する。

◇ ◇

新型コロナの影響は、世界を3つに分断した。1つ目は中国以外の富裕国だ。富裕国はワクチンの追加接種、当面のソーシャルディスタンス(社会的距離)確保と旅行制限や検疫・隔離などの措置で変異型に再び立ち向かおうとしている。

2つ目はワクチン接種が進んでおらず、多くは検査も不十分な国々だ。オミクロン型が最初に発見されたアフリカがその代表格だ。

3つ目が中国だ。大規模感染は抑え込んでいるが、国民の一部しか免疫を獲得しておらず、中国製ワクチンの効果はさほど強力でないとされる。何とか現状維持ができているのは、感染者が出ると直ちに厳重な隔離をして大規模な規制を敷いているからにすぎない。

中国が警戒を緩められるのは、自国以外のすべての国がウイルスを制圧できたときだけだ。そのための手段は現時点では世界規模でのワクチン接種の推進しかない。だが危機感を持って真剣にこれを進めようとする人は誰もいない。

その結果、多くの人が中ぶらりんの状態にある。この状況は、富裕国のバブルの中でコロナの最前線にいなければ、何とか折り合いがつく。だが富裕国以外で生計を接客や観光に依存する人は深刻な影響を受け、将来の見通しは立たない。

22年にこの宙づり状態から抜け出せる可能性はあるのだろうか。

注意を払わねばならないのはオミクロン型だけではない。その次の変異型は感染力が強くて致死性も高いかもしれない。もしそうなら、全世界でワクチン接種を猛スピードで進める必要がある。だが今すぐにワクチンが増産されても、貧困国での危機的な供給不足の回避には間に合うまい。

全員が安全になるまで誰も安全ではないとの教訓をオミクロン・ショックが思い出させたのに、世界のワクチン接種率は最優先課題になっていない。先進国はいまだに自国優先の政策の狭い枠にとらわれている。

22年になれば、パンデミック(世界的大流行)よりも世界経済の状態に注意が向けられるだろう。インフレが急速に進み、中央銀行は秩序回復に躍起になっている。だがインフレは症状であり原因ではない。従来のインフレと同じか分からないし、世界中で例外なく起きているわけでもない。

例えば日本と米国の差は大きい。インフレの震源となった米国でも産業により価格上昇の度合いはまちまちで、サービス業の料金は上がっていない。上昇しているのは市況商品と耐久消費財だ。特に耐久消費財のインフレは長期にわたるデフレ傾向に逆らっており、異常だ。これは偶発的なショックの結果だろう。現在の物価上昇が持続する可能性は低く、真の意味でのインフレではないといえる。

インフレを「一時的」とみるのはもはや流行ではないが、それでもなお正しいと考えられる。もしそうなら、これ以上ショックは深刻化しないので、ウイルスに注意を引き戻すべきだ。

物価の押し上げ要因となったのはサプライチェーン(供給網)の分断や需要と供給のミスマッチだ。この問題の主戦場となるのは米中関係だ。真に懸念すべきは、中国がオミクロン型あるいは別の変異型の感染拡大を防ぐためにロックダウン(都市封鎖)を繰り返す事態となり、サプライチェーンの混乱が今後も続き、さらに深刻化することだ。

経済政策の使命が信頼と確実性の構築だとすれば、中央銀行による利上げといった効果の乏しい措置ではなく、グローバルなワクチンプログラムに力を注ぐことこそが先見性のある本質的な経済政策だ。これこそが信頼を回復し将来展望を明るくする抜本策である。

◇ ◇

その一方で、米中間の緊張の高まりというもう一つの大問題は手付かずだ。この問題は21年を通じて一向に好転の兆しがなかった。

中国政府内には、バイデン米大統領が態度を軟化させるとの期待もあったようだが、むしろ逆の結果になっている。米国で対立する両党が合意できる方針の一つは、中国に強硬姿勢で臨むべきだということだ。制裁、個別企業への投資の禁止、中国製品の輸入に対する議会の行動、防衛予算の継続的拡大といった措置を講じてきた。米国は同盟国が共同歩調をとり、その多くが積極的に米国の後に続くことを期待している。

22年には中国政府の出方がわかるはずだ。冷戦状態の中で、感染症、気候変動、国際貿易といった共通の課題について、真に建設的な協力を実現する余地が残されているかどうかは、まだはっきりしない。

とはいえ、22年を展望するにあたり一つ否定できない事実がある。かつて世界で共有されていた優先順位の感覚が大きく揺らいだということだ。かつて「大事なのは経済だ」とクリントン元米大統領が発言して流行語になった頃は、それに同意することが賢いようにみえた。好むと好まざるとにかかわらず、このスローガンは少なくとも明快な目的を伝えている。

経済学はものごとを単純化するにしても、世界を理解するある程度の手段は提供してくれる学問だ。しかし今日の世界は一段と不透明さを増しており、新型コロナと対中関係の悪化により、優先順位のトップに「安全保障」が押し上げられた。物質的繁栄を約束する経済学よりも安全の方が強く求められているのだろう。

だがそうなると、重大な疑問が残る。総合的な意味での安全を一体どうやって実現するかという問いだ。21年の経過をみる限り、世界の政治指導者は答えを持ち合わせていそうにない。

コロナ危機を超えて③

人材の「鎖国」、質向上を阻害

苅谷剛彦・オックスフォード大学教授

かりや・たけひこ 55年生まれ。ノースウエスタン大博士。専門は現代日本社会論・社会学

ポイント

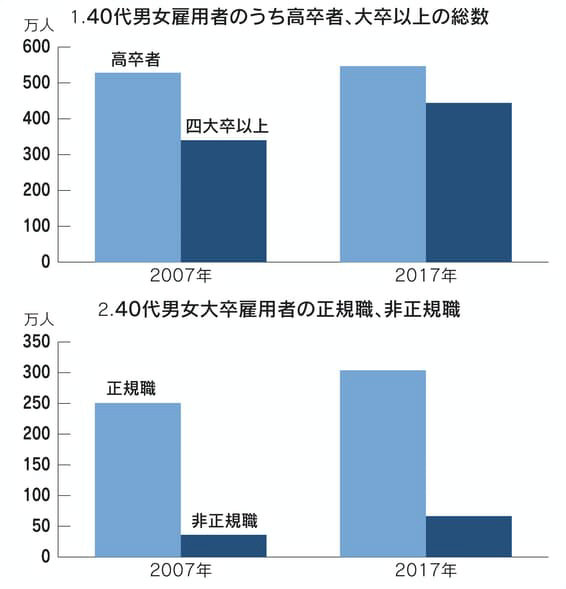

○ 日本は高学歴化でも労働生産性上昇せず

○ 人的資本市場の閉鎖性が非正規にも影響

○ 自国内に安住せず人材の異質性を高めよ

コロナ禍の下で多くの国が一時国境を閉ざし、人材の流動化にブレーキがかかった。感染者数の少なさに照らせば、留学生の入国を長期間拒むなど、日本の対応は「鎖国」に近い。グローバルに展開する人材獲得競争の中で、コロナ後の日本は人材の高度化・多様化を進められるのか。

フランスの著名な思想家ミッシェル・フーコーは晩年の講演で、長らく交換の場であった市場が、ネオリベラル思想が世界を席巻する中で競争の場に変わったという興味深い指摘をした。ここから市場における交換と競争の関係、とりわけ日本の場合、人的資本市場における交換と競争をどう理解するかというテーマを取り出すことができる。

2007年から17年の間に、生産年齢人口の主軸と考えられる40代の男女雇用者のうち、大卒以上がおよそ100万人増えた(図1参照)。経済学の教科書的知識に従えば、雇用者の高学歴化は人的資本の増大を意味し、社会全体の労働生産性を高める可能性を示す。その一方で、国際的にみると日本の労働生産性や実質賃金の停滞が目立つ。

この事実に照らすと一つの謎が浮かび上がる。労働市場が交換の場であり、高学歴化により人的資本の価値が高まれば、労働生産性を高め、その対価である賃金上昇に結びつくはずだ。他の先進国では生産年齢人口の高学歴化が進み、それに伴い労働生産性が上昇した。だが日本ではこうした現象は生じない。なぜか。

一つの答えは、非正規雇用の拡大である。非正規雇用では人的資本の価値(知識・能力)を生かしきれず、低い生産性にとどまる。だから労働生産性の上昇に結びつかないという説だ。

この説は部分的には正しい。07年から17年の間に大卒雇用者(四大卒のみ)のうち、非正規職は約30万人増えたが、正規職も50万人以上増えた(図2参照)。つまり、正規職でも人的資本の高学歴者のストックが大きく増大している。

日本の教育の質が低いという説もあり得るが、正しくはない。経済協力開発機構(OECD)が11~12年に実施した国際成人力調査(PIAAC)は、日本人成人が数的思考力も読解力も1位で、得点の散らばりも小さいことを示した。成人の基礎的な知的能力の点で、日本社会の人的資本が高いことを確認した。教育・訓練の成果といえよう。

◇ ◇

謎解きの鍵は、日本の人的資本市場における交換と競争にある。

はじめに市場がグローバルに開かれている場合を考える。大学入学者市場では、質のより高い学生を求める競争がグローバルに展開している。大学間では、コストのかかる質の高い教育や恵まれた研究教育環境の提供、授業料を巡る競争が起きる。そして競争力の高い大学ほど、比較的高額の授業料でも質の高い学生を集められる。その結果、学生募集や外部資金調達で有利に働く質の高い教授陣を高い賃金で招くことができる。英語圏の大学で生じる質を高める循環的な現象だ。

卒業生が参入する労働市場でも、求職者はその能力に見合う職を巡り国境を越えて競争し、雇用主は高い質の人材を引きつけるための賃金や処遇、特に能力発揮の機会提供を巡る競争を繰り広げる。質の高さを巡る競争が両者で生じれば、雇用者の労働生産性の上昇に応じて企業の生産性も高まり利益を生む。それが雇用者の処遇に反映する。

こうしたグローバル企業の多くは、内部昇進にこだわらずに、外部から質の高い人材を引きつけ、それに見合う賃金、処遇を提供する。人的資本市場を巡るグローバルな展開である。

開かれた市場モデルを背景に置くと、日本の人的資本市場の特徴が明らかとなる。国境や言語、日本的慣行の壁に守られた人的資本市場はグローバルに閉じてきた。大学入学者市場と新卒就職市場への参入者はほとんど日本人に限られる。入学者市場での受験競争がどれほど激しくても、入試での成功と交換されるのは質の高い教育とは限らず、大学の威信や地位(ステータス)といったシンボリックな財(象徴財)だ。

この象徴財は卒業後の就職市場で有利に働く。だが初任給に大差のない就職市場は、将来の安定性と入社後の昇進(=地位を巡る競争)への参入権を獲得する競争と交換の場である。

こうした市場における交換と競争の結果は、人的資本の価値を高める循環を生まない。第1に市場への参入が閉ざされており、第2にその副産物として市場での交換の対象が大学や企業の「格」といった象徴財になるからだ。経済的報酬も付随するが、非正規雇用を除き、その差は大きくない。

新卒就職市場で勝ち抜き「正社員」になった後の内部労働市場では、交換と競争の対価は地位を巡る昇進の機会となる。それに伴う能力発揮の機会の獲得も年数をかけて行われ、組織への同調が求められる。外部からの参入者が競争を脅かすことも、大きな報酬格差が生じることもない。

◇ ◇

ここまで挙げた3つの市場は、いずれも年齢主義の影響を強く受け、個人にとっての競争相手は「同期」となる。社会学の準拠集団論を適用すれば、比較の対象は閉ざされた市場に参入できる年齢的にも同質な集団ということだ。

同質性を高める選抜が行われる結果だが、こうした市場では「異質」は排除され、同質的な集団内での「差異」が問われる。しかも授業料・奨学金、賃金・報酬を巡る価格競争が生じる市場とは異なり、この市場での交換レートは準拠集団内部での相対的なポジションで決まり、主な対価は人々の満足感・優越意識となる。

しかも象徴財は、与えられた採用枠(入学者定員、新規採用枠)に入れるか否かで決まる相対的カテゴリーで、貨幣のように連続的に示される数値ではない。

こうした仕組みは日本人にはなじんでいても、海外からの高度化人材には通用しにくい。それゆえ、市場の閉鎖性・同質性が一層強まることとなる。

その結果、開かれた市場モデルのような質を高める循環とはなりにくい。人的資本の「質」と相関する賃金や能力発揮の機会のような絶対的な価値の増大・獲得競争にも向かわない。そこに向かうにはリスク覚悟でこのメインルートからスピンアウトするしかない。

市場に任せた競争(市場原理)を強調する日本型新自由主義は、これらの特徴を理解しているとは思えない。その結果、こうした特徴を温存したまま、そこから排除される非正規職との格差を生み、拡大させる。

この循環から逃れるには交換と競争の仕組みを見直すしかない。日本にとって分の悪いグローバル人材市場に一挙に向かうのは得策でない。新自由主義とは一線を画してこの仕組みを変えるには、ジェンダーや年齢、国籍を含め、異質性を高める人的資本市場の多様化を図るしかない。異質性を嫌い、自国内の安心と一部の人々の安定を優先する「鎖国」意識にとらわれていてはなし得ない、コロナ後の日本の課題である。

コロナ危機を超えて④

分断回避へ「制度の壁」なくせ

北尾早霧・経済産業研究所上席研究員

きたお・さぎり 72年生まれ。早大政経卒、ニューヨーク大博士(経済学)。専門はマクロ経済学

ポイント

○ 女性の就業と所得増が収入減を招く現状

○ 旧来の家族構成を前提とした制度は弊害

○ あらゆる人に開かれた労働市場の実現を

新型コロナウイルス禍は正規・非正規や男女間など、様々な格差と分断を改めて浮き彫りにした。

世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数で、日本は156カ国中120位、先進国では圧倒的な最下位だ。基準4項目のうち教育・健康分野では高スコアだが、経済・政治参加の低スコアが致命的だ。健康で高い教育を受けた人的資本が生かされていない。

市場で効率的な資源配分が阻害される場合、政策が効果を発揮しうる。実現可能性はさておき、今の日本で男女別の最適税制を考えれば、女性の所得税率引き下げや女性の労働参加への補助金支給が最適となるだろう。だが実際は正反対で、多くの女性の就業と収入増には実質的な重いペナルティーが課され、特に既婚女性へのゆがみが大きい。

年収を「103万円の壁」の手前に抑えれば所得税はかからず、配偶者控除で夫の所得税も軽減される。同じ基準で配偶者手当を支給する企業も多い。夫が社会保険に加入していれば、年収を130万円に抑えることで第3号被保険者として年金・医療・介護保険料の支払いが免除される。壁の手前から壁を越えることで世帯の手取りは増えないどころか激減する。

年収130万円以下でも夫が社会保険非加入であれば、第1号被保険者として保険料支払い義務がある。低所得や無職の単身者も同様だ。負担は重く国民年金保険料未納率は20代後半で30%を超える。未納を続ければ老後は無年金だ。支払い免除の第3号被保険者の場合、基礎年金に加え夫の死後は夫の厚生年金報酬比例部分の4分の3が支給される。女性の厚生年金平均受給額は平均的な所得の夫の遺族厚生年金より低い。制度が作る壁の帰結だ。

◇ ◇

四大進学率は男女とも50%を超え、労働市場参入当初は雇用形態・賃金とも男女間で大差ないが、結婚や出産を機に男女格差が決定的となる(左図参照)。多くの女性が壁を前に就業調整を行い、20~30代で急減する正規雇用の割合はその後上昇せず、復職の大半は非正規雇用だ。

ゆがみの弊害は個人レベルにとどまらない。筆者と東大大学院の御子柴みなも氏は、女性参加による中長期的なマクロ経済・財政への影響を試算した。女性の参加は成長を促し財政収支を大きく改善させるが、雇用形態や賃金に変化がなければ大半の効果は消える。

非正規賃金は平たんで経験を積んでも所得増は期待できない(右図参照)。多くの女性が103万円や130万円の壁の手前でブレーキをかければ税・社会保険料も増えない。さらに景気変動のショックに見舞われると非正規社員が雇用の調整弁とされることは、金融危機やコロナ危機後の分析でも明らかにされている。

結婚と出産がその後の生涯にわたる収入減と所得リスク増と引き換えなら、女性の教育水準向上と機会費用の上昇に伴い家族形成のハードルが高まるのも当然だ。年間出生数は過去5年で16%減少し、20年には約84万人となった。この減少ペースが続けば30年後の出生数は現在の3分の1となる。婚姻率も低下を続け、生涯未婚率は男性26%、女性16%だ(20年国勢調査)。

高度成長期の典型的な家族形態はもはや標準的ではなく、旧来の家族構成と家庭内分業を前提とした昭和の制度は様々な弊害をもたらす。多様な個人の生き方やライフステージに対応できる労働市場の流動性と、個人の経済状況に配慮した税・社会保障制度が必要だ。

出生数の激減で生産年齢人口も急減する。社会保障支出増と税・社会保険料の収入減は確実に訪れる。財政問題、格差拡大、生産性低迷など、手遅れになりかねない課題が多い。日本の格差は米国のような起業家への富の集中が原因ではなく、高齢化要因を除けば制度の壁がつくる分断の影響が大きい。

正社員を支える終身雇用は崩れつつあるが、賃金カーブのピークに差し掛かる50歳前後の団塊ジュニアを支えきれるのか。団塊世代がすべて後期高齢者となる25年以降、痛みとともに様々な慣行や制度の綻びが露呈しだすだろう。そうなる前にできることは何か。

◇ ◇

第1に労働市場の流動性を阻害し、就業意欲や所得増を妨げる制度の壁を取り除く。第3号被保険者制度など急な見直しが困難でも段階的縮小の道筋を示す。

正規・非正規間の壁をなす社会保険適用の差別をなくす。企業規模や賃金の多寡を問わず、全ての労働報酬から定率で社会保険料を徴収し、生涯を通じた保険料支払いに応じた年金支給額を保証する。厳しい財政状況と公平性の観点から、支払い能力のある全ての人から最低限の保険料を徴収することも必要だろう。低所得層の負担増や引退後の経済格差、労働意欲に与える影響のバランスを考慮し支給額の累進性を定める。

企業の退職金など長期雇用にひもづく諸手当も縮小し、雇用者全体の賃金に反映させるのが望ましい。

第2に流動性の上昇に伴い、失業や所得減に直面する人を保護するセーフティーネット(安全網)の整備が必要だ。特に若年層には重点的に職業訓練を施すなど、使いやすい就業支援の仕組みを確立すべきだ。

セーフティーネットが未整備であれば、マクロ経済の危機対応能力や成長に不可欠な構造変化も阻害される。企業の破綻や新陳代謝が個人の長期失業と困窮を意味するなら、どんな企業も救済するほかない。植田健一・東大教授らの研究は、コロナ危機で導入された企業支援の利用企業は、もともと業績の悪い企業が多かったと指摘する。

コロナ後の回復局面では成長に必要な新陳代謝を阻害せず、支援の必要な人を保護しつつ、成長産業での雇用増に重点を移したい。

正社員を解雇できず、非正規社員を調整弁にする慣行の見直しも不可避だ。企業の解雇規制を緩和し、正規・非正規を問わず賃金と勤続年数に応じた補償金の支払いを義務付け、解雇の痛みを分かち合う。政府が全力で就業を支援する。

最後にあらゆるライフステージの人に開かれた採用市場を実現するため、年齢・性別・婚姻状況などの属性に関する質問、これを根拠にした採用を禁じる。求められれば採用や昇進の根拠の説明を義務付けるくらいの踏み込みが必要だ。

出生率低下は多くの国が直面する複雑な課題でシンプルな処方箋はない。ただし結婚・出産による賃金頭打ちと生涯所得の激減は、労働市場の流動性改善により是正できるだろう。

マクロ経済の中長期的な展望も出生に影響を与えるだろう。財政負担の先送りや格差拡大は将来の暮らし向きの悪化を意味し、子供の幸せを願う人に出産をためらわせる。将来世代に資する政策に向き合うことは、目下の社会経済問題の解決にも寄与する。

かつてはうまく機能していた政策や慣行が、環境変化により成長と分配の足かせに転じることもある。世代間・世代内の断絶を招かないよう国民への丁寧な説明をして、成長を阻む壁を取り除くことが急務だ。

コロナ危機を超えて⑤

中国の「新発展段階」注視を

伊藤亜聖・東京大学准教授

いとう・あせい 84年生まれ。慶応義塾大博士(経済学)。専門は中国経済、中国企業のイノベーション

ポイント

○ 国内市場重視や共同富裕は鄧路線の修正

○ 民間の活力が維持されるかどうかが焦点

○ 日本は中国とハイレベルの対話枠組みを

コロナ危機から2年を経て、中国政府は新たな発展構想を示しつつある。構想が満たすべき条件は、人口14億人の一党体制で、現在上位中所得国の水準にある国が、少子高齢化と所得格差が深刻化するなかで、米中戦略的競争とパンデミック(世界的大流行)を生き抜くという過酷なものだ。

第1に2020年5月以降、国内大循環論が提起された。コロナ危機下での世界経済の停滞と米中対立を視野に入れて、国内の市場および技術の戦略的な位置づけを引き上げる構想だ。

第2に自国が「新たな発展段階」に達したとの認識が示された。1人当たり国内総生産(GDP)が1万ドル(約116万円)を超え、絶対的貧困(中国政府の10年基準で年間純収入2300元以下)を撲滅したことが根拠だ。

第3に格差是正を目指す共同富裕論が重視されつつある。12年11月の習近平(シー・ジンピン)政権の発足以来、習氏は断続的に言及していたが、21年夏以降、にわかに位置づけが引き上げられた(図参照)。

整理すれば新たな発展段階論が現状認識、共同富裕論が目標、国内大循環論がその手段となる。20年下半期に北京で機敏(アジャイル)に論点が整理され、21年に明確化されていった。

中国共産党建党100周年の演説や歴史決議では、鄧小平時代に実現した「富国」の段階から、習近平時代には「強国」の段階に入ったとの認識も示された。

◇ ◇

これら一連の新しい発展構想には鄧小平路線の修正と継続の両側面がある。

修正は2つある。国内大循環論は改革開放初期の1988年にみられた国際大循環論からの転回を思わせる。かつては豊富な労働力を強みとして、国際分業に参画すべきだとの議論だった。中国の貿易額のGDP比率は06年の64%から19年には36%まで低下し、国内重視の方針は一国経済の成熟を反映している。同時に経済安全保障戦略の面も色濃い。自立自強が強調され、巨大国内市場が最も希少な戦略資源との認識もある。

共同富裕論は一部の人が先に豊かになることを許容した鄧小平の先富論に部分修正を迫る。引き続き創業を支援し、イノベーションを通じた成長戦略を描きながら、消費拡大や格差是正を目指す方針だ。具体策は労働分配率引き上げ、農村部集団所有制経営体による住民への利益配分の拡大、不動産税の一部地域での先行実施などだ。長年の課題である投資依存型経済から消費駆動型経済への転換を実現することでもある。

一方、鄧小平路線の継続は市場経済と民営企業、さらに言えば外資企業の役割を否定しない点だ。社会主義の初歩的な段階として、市場メカニズムと民営企業の貢献を認めるという改革開放路線を正当化するロジックは維持された。

対外関係では、既存の枠組みや協定への参加と、自らのイニシアチブ(主導)の創出という両面戦略を進めている。東アジアの地域的な包括的経済連携(RCEP)への署名、環太平洋経済連携協定(TPP)への正式加盟申請とともに、20年9月にはグローバルデータ安全イニシアチブ、21年9月にはグローバル発展イニシアチブを提唱した。広域経済圏構想「一帯一路」への風当たりが強まるなかで代替的な独自構想の候補を探っているようだ。

単純化すれば、中国の新しい発展構想は、国内と国際の軸では国内を重視し、成長と分配の軸では中長期的に消費と分配に重点を置く。そして経済発展と安全保障の間のバランスでは後者の重みが増し、経済外交の面では参加と創出の両面で動きつつ、重点は新興国・途上国に置かれる。

◇ ◇

問題は現状認識、目的、手段の間の整合性だ。20年の合計特殊出生率が1.3と過去最低となった事実は重い。このなかで目標を共同富裕として設定した際、手段としての経済安保を前提とした国内大循環論、そして産業政策と軍備拡張を含む強国化路線はリスキーでもある。産業政策は補助金狙いのモラルハザード(倫理の欠如)の問題を引き起こし、生産性の向上につながらない可能性もある。また貧困撲滅といっても、基準次第で貧困者数は大きく変わり、低所得者層は依然として多い。

何よりも危惧されるのは民間の活力が維持されるかである。中国政府は先端分野を中心に外資企業の積極的な誘致も続ける一方で、デジタルプラットフォーム企業への独占禁止法をはじめとする規制・運用強化が目立つ。教育産業では義務教育段階の課外学習塾の非営利化の通知が突如発表された。製造業分野では川上産業を押さえる国有企業の利益総額が民営企業を超えることもあり得る状況だ。

短期の景気押し下げ圧力に配慮するバランスも求められる。不動産課税は都市中間層から反発もあり、不動産市況の停滞を招くリスクがある。また民営企業家の野心的な意欲(アニマルスピリッツ)をそぐような介入が続けば、分配以前に成長が止まりかねない。改革開放路線を擁護する議論が根強く提起されるのは、中国国内にもこうした立場が確立しているからだ。

足元では依然、家電や日用品などの分野で中国国内の民営ブランドの台頭が続いている。ベンチャー投資が飲食業のフランチャイズや若者向けファッションブランドにも流れ込む中国流の新興企業育成の経路が形成された。自動車分野では国内大手メーカーと新興企業の電気自動車(EV)の販売が伸びている。ロボティクス分野ではコロナ下で新興企業による非接触・省人化技術が広がってきた。

ゲームやSNS(交流サイト)に強い騰訊控股(テンセント)はメタバース(仮想空間、中国語では元宇宙)領域でも有力企業となる可能性がある。民間の活力により新分野が切り開かれる状況を維持できるかが、成長軌道の持続性を決する。

22年は日中国交正常化50周年、23年は日・東南アジア諸国連合(ASEAN)友好協力50周年だ。隣国の経済大国である中国とは、密接な貿易関係がある。懸念の解消につながらないにしても、ハイレベルの対話チャネルは必要だ。

TPPへの加盟申請を巡っては、北京には世界貿易機関(WTO)加盟時とは経済規模が異なり「もはやかつての中国ではない」との自負がにじむ。仮に申請受理・加盟交渉となっても、安全保障例外の運用、労働章、データ章などの協定条文の解釈、追加条件を巡り交渉の難航が予想される。

尖閣問題に揺れた10年代初頭、日本の産業界は中国経済への目を閉ざした。メディアは「世界の工場・中国」の終わりを強調したが、中国大陸は今日もサプライチェーン(供給網)の重要な拠点であり、新興産業と技術の源の一つとなった。

日本の企業家は米中対立のなかでも中国の市場と産業への観察と関心を維持する責務がある。外交的には軍事利用の懸念のない分野での経済交流を引き続き拡大すべきだ。その際、市場経済と対外開放に基づく鄧小平路線の有効性を指摘し続けることが必要だろう。