オプジーボ訴訟、280億円で和解 小野薬品が本庶氏側と

がん免疫薬「オプジーボ」を巡り、ノーベル生理学・医学賞を受賞した京都大学の本庶佑特別教授が小野薬品工業に特許使用料の分配金約262億円の支払いを求めた訴訟は12日、大阪地裁で和解が成立した。小野薬品が本庶氏と京大に計280億円を支払う。これにより特許使用料を巡る一連の争いは決着する。発明の対価に関連する国内訴訟で支払われる金額としては過去最高とみられる。

小野薬品が本庶氏に解決金として50億円を支払い、京大に設立される「小野薬品・本庶記念研究基金」に230億円を寄付する。小野薬品が本庶氏に支払っているオプジーボの特許使用料の料率は変更しない。

本庶氏は12日、「納得できる内容の解決ができた。企業から還流される資金で基礎研究を支援したい」とのコメントを出した。小野薬品の相良暁社長は同日会見し、「全面解決でき心から喜んでいる」と述べた。

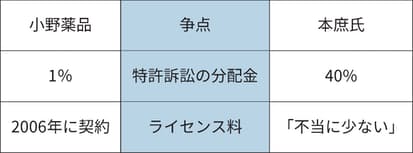

本庶氏はこれまで、小野薬品が米製薬会社メルクとの特許侵害訴訟の和解で受け取った金額に対し、本庶氏側への分配金が不当に少ないと主張してきた。同時に小野薬品が支払う特許使用料も少ないとしていた。

本庶氏の発明対価、実質上乗せ オプジーボ巡り高額和解

曖昧な産学契約に課題

文書の契約で定めた発明の対価が後から増額されるのは珍しい(「オプジーボ」特許を巡り争った京大の本庶特別教授と小野薬品)

がん免疫薬「オプジーボ」の特許を巡る京都大学の本庶佑特別教授と小野薬品工業の争いは12日、大阪地裁(谷有恒裁判長)で和解した。小野薬品が15年前に結んだ発明対価を巡る契約内容について、本庶氏の取り分が実質的に上乗せされた。裁判では産学連携の成果を巡る契約の曖昧さの問題が明らかになった。発明対価のあり方が見直される可能性もある。

世界的なヒット薬

オプジーボは本庶氏のノーベル賞受賞につながった研究成果を使う薬剤で、がん細胞を殺す免疫細胞の働きを助ける画期的な性質を持つ。両者は2006年に特許使用に関するライセンス契約を結び、小野薬品は14年に商品化した。

小野薬品の21年3月期の関連売上高はロイヤルティー収入を含め約1800億円に上るなど、世界的なヒット薬となった。その発明対価を巡る争いに発展し、和解金も類似訴訟で最高額に跳ね上がったとみられる。同社は22年3月期に約70億円の費用を計上する。

知財問題に詳しい玉井克哉東京大教授は「発明対価はグローバルの収益に基づき、欧米の基準にも合わせて配分するという先駆的な事例になった」と指摘。「今後、日本でも特許訴訟が高額化するだろう」とみる。

ただ研究成果に関するライセンス契約は、当初は今回の訴訟の争点ではなかった。もともと争われたのは、小野薬品が米メルクとの特許侵害訴訟で得た和解金などの分配を巡る問題だった。

裁判で両者の主張が大きく食い違って解決のらちがあかず、裁判所が和解を勧告。和解案に、対立の発端となったライセンス契約に関する「解決金」を盛り込み、なんとか両者が折り合ったというのが実態だ。

甘かった契約

訴訟がこじれた原因は両者の契約の曖昧さにある。メルクとの訴訟の分配金に関し、文書の契約を交わしていなかった。

小野薬品は、本庶氏に訴訟への協力を呼びかける際に口頭で「メルクから受け取る金額の40%」を支払うと提案したが、本庶氏が拒否したため支払いを1%にとどめたと主張。一方で本庶氏は、当初の口頭提案の段階で「契約が成立した」と主張していた。

特許紛争に詳しい柳下彰彦弁護士は「高額の報酬について口約束だけで裁判で金銭の支払い命令を勝ち取るのは非常に厳しい」と指摘。別の弁護士も「関わる金額が大きいほど書面で契約を結ぶのが一般的。口約束はありえない」と驚く。

小野薬品の相良暁社長は12日の会見で「常に書面でやりとりするのは難しいが、もめるきっかけになった」と語った。

06年に両者が交わした契約書では、ライセンス料について「小野薬品が販売するオプジーボの売上高の0.5%、他社から受け取るオプジーボ関連のロイヤルティー収入の1%を支払う」などとした。ところが11年ごろから本庶氏が「業界標準に比べて少なすぎる」などの主張を強め、小野薬品と増額交渉を繰り返していた。

今回の和解では、06年の契約について「ライセンス料率は変更しない」とする一方、本庶氏に支払う50億円の一部を「(ライセンス契約を巡る紛争の)解決金」とした。事実上、本庶氏の取り分を上積みした。文書の契約で定めた発明の対価が後から増額されるのは珍しい。玉井教授は「実質的にライセンス契約の見直しといえる。大発明ゆえの例外だ」とみる。

産学連携に残る課題

発明の対価に関する企業と研究者との取り決めが甘く、後の紛争を生むのは日本の開発現場が以前から抱える課題だ。

代表例が、日亜化学工業と同社の元社員でノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏との青色発光ダイオード(LED)の開発を巡る訴訟合戦だ。05年に同社が約8億円を払うことで和解した。

その後、大企業を中心に開発者の待遇改善や職務発明に関する社内規定の整備が進み、社内での発明を巡る係争は減った。だが今回の裁判で、産学連携の現場では契約の曖昧さが解消されていなかったことが示された。

本庶氏と小野薬品がライセンス契約を交わした当時、京大は知財の契約を手助けする体制が乏しかったという。京大の室田浩司・産官学連携本部長は「現在は担当部署と企業への技術移転を手がける京大の子会社が連携し、知財を管理できるようになった」と話す。

一方で「研究者が製薬会社と直接契約するのはゾウにアリが挑むようなもの」(医薬品の知財に詳しい知的財産戦略ネットワークの秋元浩社長)との声も残る。

契約関係のトラブルは、産学連携を萎縮させかねない。20年の日本の国際特許出願数は世界3位だが、19年比では4%減。首位の中国(同16%増)や2位の米国(同3%増)との差が開く。イノベーションを進めるためにも、産学連携の体制を成熟させる必要がある。