DXTREND

DXの「データは宝」に3つの盲点 ワークマンなどに学ぶ

人工知能(AI)などデジタルを使った経営変革の核となるのがビッグデータ活用だ。顧客との関係強化から製造効率の改善まで、蓄積したデータから新たな価値を生み出せるかが変革の成否を左右する。だがデータの扱い方や体制づくりに失敗してつまずくケースが後を絶たない。そこには3つの盲点がある。

「社内に蓄積されたデータは宝の山」――。それは全ての企業に当てはまるわけではない。データ分析に詳しい滋賀大学の河本薫教授は「社内のデータをそのまま使える方が珍しい」と言う。

データの不備が発覚するのは、複数のシステムを横断して分析するときに多い。ある企業では職場のローカルルールが災いした。特定の業務処理をする際、販売金額を「0」(ゼロ)と入力していた。それが全社でデータを分析する際、異常値をはじき出した。

言葉の定義が異なる場合もある。別の企業で、「納期日」はある部署では「顧客が希望した納期」だが別の部署では「顧客に確約した納期」だった。全社で納期順守率を分析したら、後者の部署だけほぼ100%。これでは分析した意味がない。

解決策はデータの欠損を補ったり修正したりする「クレンジング」と呼ばれる作業だ。不足するデータはゼロから取得する必要もある。

LIXIL、米グーグルのクラウドに基盤統合

LIXILが典型だ。2011年にトステムやINAXなど5社の統合後、社内データの活用に苦慮してきた。旧体制のシステムが残りデータの重複や形式の違いがあった。工務店経由での取引が主軸で、顧客の声を営業に生かす体制づくりも課題だった。

そこで米グーグルのクラウドを使いデータ分析の基盤を整備。ショールームでの顧客対応やウェブサイトの訪問状況、会計情報などを集約した。既存データのクレンジングに加えて、20年に開設したオンラインショールームを使い顧客情報を直接集める体制を整えた。

オンラインショールームでは、キッチンなどを好みに応じてカスタマイズできる。部品の組み合わせは数千通りにもなり、データは見積書や発注書に引き継がれ、顧客の嗜好を分析する基盤にもなる。将来的に接客や提案に生かしていく。

データがそろっても分析できる人材がいなければ始まらない。データサイエンティストが社内にいる企業は多くない。現実解は専門家に適切に分析を依頼できる人材だ。

重要なのは依頼の仕方だ。「何か新しい発見をして」などと丸投げし、役立つ分析結果を得られない事例が相次ぐ。

ある企業は営業情報の分析を専門家に依頼した。出てきたのは「営業担当者が3年以上訪問していない顧客は離反する可能性が高い」など、当たり前すぎて使えない結果だった。「データ分析には、そもそもの課題を設定する『課題発見力』が必要だ」(河本教授)

業務課題を最もよく知るのは現場の担当者だ。意味のないデータ分析を避けるため、現場の担当者や管理職に分析スキルを習得させる企業がある。作業服大手のワークマンが好例だ。

ワークマン、分析スキルを昇進の条件に

同社は役職や業務に応じて、キャリアの節目でデータを見る目を養う研修を受けさせる。部長への昇進条件の一つには「データ分析力」がある。

データサイエンティストのような高度なスキルを身に付けさせようとしているのではない。それでも自身で課題を設定できるため、専門家に分析を依頼する際も丸投げにならない。ワークマンは、AIによる発注システムを全店舗に導入するプロジェクトを進めている。社員のデータを見る目が、そうした取り組みを支える。

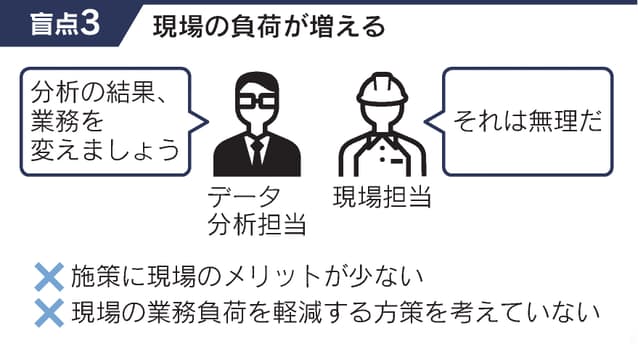

最後の盲点は、分析結果を基にした変革を実行する際に潜む。現場への配慮を欠くと業務負荷が増えることなどから、反発を招くことがある。

あるメーカーは、生産ラインでの品質チェックにAIを導入しようとした。実証実験で良好な結果が出て導入へと動いたが、現場が反発した。判定精度が不完全で人手による確認作業が残り、カメラの設置など手間が増えるのが嫌がられた。

どんな施策でも実行できなければ意味がない。現場の負荷軽減が、その前提となる。

出光興産、業務を一元管理し生産性向上

変革に向け、まず現場の負荷軽減に取り組むのが出光興産だ。超小型電気自動車(EV)のシェア事業を開始予定で、実証実験でデータを集めている。EVの走行データや位置情報、観光地で旅行客が発信するSNS(交流サイト)の情報などを基に需要を把握し、サービス設計に役立てる。

出光はカーシェアや地域医療、宅配用ドローンの基地など、給油所を多様なサービス拠点に変革する「スマートよろずや」構想を持つ。それを進めるには、現場の生産性向上が欠かせない。

そこで、発注や顧客管理など給油所の業務を一元管理し、生産性を高めるシステムを構築した。生まれた現場の余力を新サービスに充ててもらいたい考えだ。

仮説検証のサイクルを回す

河本教授は、データ活用の盲点を克服するには、「そもそも、企業に仮説検証のサイクルを回す習慣が根付いていなければならない」と言う。現場の担当者が課題を発見し仮説を立て、検証結果を基に業務を改善する組織で、データは強力な武器になる。それは新事業の創出にも当てはまる。

ITツールの進化でデータ分析が専門家だけの仕事である時代は終わりつつある。経営者や部門長が率先して課題を発見し、データに基づいて意思決定を下すようになって初めて、DXは全社を巻き込んで動き出す。