インタビュー 9.11後の20年①

民族とグローバル、均衡を トーマス・フリードマン氏

Thomas Friedman ジャーナリスト。1981年米ニューヨーク・タイムズ入社、95年から外交問題コラムニスト。ピュリツァー賞を3度受賞。著書に「フラット化する世界」など。 Josh Haner/The New York Times

がれきが散らばる現場で生存者を捜索する消防士たち(2001年9月、米ニューヨーク)=AP

超大国の象徴が炎に包まれた2001年9月の米同時テロは、思想や芸術面でも世界を大きく変えた。事件後の20年を識者が振り返る。

◇

「スーパーパワー得た怒れる個人」台頭が脅威に

米ジャーナリストのトーマス・フリードマン氏

20年前の9月11日はイスラエルにいた。テルアビブ大学学長とのインタビューを終えてタクシーに乗ると、ドライバーが世界貿易センタービルに旅客機2機が突入したと教えてくれた。慌てて引き返し、崩れ落ちるツインタワーを映し出すテレビを、学長とぼうぜんとみつめた。「自分の国に、こんな攻撃をする人がいる」事実に衝撃を受け、怒りを覚えた。

1999年の著書「レクサスとオリーブの木」で、グローバル社会では「スーパーパワーを得た怒れる個人」が台頭する危険性を指摘した。モデルはテロ組織アルカイダの指導者ウサマ・ビンラディンだ。98年夏、アルカイダがタンザニアとケニアの米国大使館を爆破し、当時のクリントン政権は報復でアフガニスタンに巡航ミサイル70発以上を発射した。個人に対してスーパーパワーの米国がミサイルを発射する史上初の構図だった。

ビンラディンのような「スーパーパワーを得た怒れる個人」を生みだす社会経済的な背景や宗教的な土壌を解消しない限り、米国の脅威になると警告した。懸念は3年後、同時テロという形で現実のものとなった。

東西冷戦の終結を受け、その後の国際秩序を予想する議論が出た。フランシス・フクヤマは自由経済圏が勝利し平和が来る「歴史の終わり」を予言したが、世界から紛争は消えなかった。サミュエル・ハンチントンは異なる文明同士が対立する「文明の衝突」を論じたが、実際にはイスラム教シーア派とスンニ派の対立のように、同じ文明内での衝突が頻発した。

私は「民族としてのアイデンティティー」と「グローバル化」という新旧2つのシステムがからみあい、共存する世界を予想した。トライバル(民族的)な欲求とグローバル秩序が時には綱引きを、時にはレスリングをしつつ均衡を保っていく構図だ。この予想はかなり的を射ていたと思う。

(14年に)ロシアのプーチン大統領はクリミア半島の併合に踏み切ったが、ウクライナの首都キエフには侵攻しなかった。中国は香港で引き締めを強めているが、台湾には侵攻していない。トライバルな欲求をグローバル秩序が抑え込むことに成功したからだ。

米国は、太平洋と大西洋に挟まれた巨大な島国のような存在だ。同時テロが起きるまで、外国の勢力に(本土が)侵略されたことはなかった。この経験を経て、米国人は疑い深くなった。ビンラディンを追ってアフガンに、大量破壊兵器を保有しているという誤った理由でイラクに侵攻した。米国は多くの時間と予算を無駄にした。

この40年、世界はおおむね平和を保ってきた。中核は米中共存のグローバル体制だが、今やその均衡が崩れようとしている。中国が攻撃性を高めているからだ。アフガンやイラクの戦争で予算をムダにせず教育やインフラに投資していたら、対中で米国の競争力はもっと高まっていただろう。

グローバル化した世界では課題もグローバルだ。気候変動やパンデミック(世界的流行病)の問題は国境を超えて各国が協力しないと解決できない。人類には他者と協力したいという欲求と、対立を好むトライバルな側面という2つの矛盾した本能があり、残念ながらトライバルな本能のほうが強い。だが、未来に希望は持っている。他者と協力し、共鳴したいというもう一つの本能が、今までに素晴らしい文明や国家間協調を育んできたのだから。(談)

「疑い深さ」が覆った米国社会、多様性に希望

〈記者の目〉

米同時テロが米国社会にもたらした変化といえば、フリードマン氏が指摘するように「疑い深さ」だと思う。記者が米国に移住したのはテロから約1年後のこと。移住前に抱いていた「多様性を重んじる米国」のイメージと異なる側面をみる機会も多かった。

空港の入国審査で常に厳しい質問を浴び、手続きに数時間かかることもあった。イスラム教徒への嫌がらせ行為についても取材した。こうした他者への疑い深さは排他的なトランプ前政権を生む原動力になったと考える。トランプ氏は「犯罪や麻薬はメキシコ人が持ち込んでいる」と唱え、新型コロナウイルスを「チャイナ・ウイルス」と呼んだ。

8月末、公式追悼施設「9.11メモリアル・ミュージアム」に足を運んだ。崩壊した世界貿易センタービルの跡地にある。コロナ禍で、ニューヨーク市を訪れる観光客はまだ少ない。だが、同施設内は訪問客で混み合い、公式ツアーは売り切れだった。

館内に足を踏み入れると、空港同様の厳しいセキュリティーが待ち受けていた。疑い深くなった米国を感じながら、チケット窓口に向かうと、中でイスラム教徒のスカーフをした女性がほほ笑んでいた。多様性も力強く存在する様子に、ほっと心がなごんだ。

インタビュー 9.11後の20年②

「真実は一つ」の呪縛を解け モフセン・マフマルバフ氏

Mohsen Makhmalbaf 1957年イラン・テヘラン生まれ。ロンドン在住。代表作に「ギャベ」「パンと植木鉢」「カンダハール」など。小説家や人権活動家としても活動 =Makhmalbaf Film House提供

映画「カンダハール」では抑圧される女性や地雷に苦しむ人々を描いた=Makhmalbaf Film House提供

苦境続くアフガンへ、世界が手を

イラン出身の映画監督モフセン・マフマルバフ氏

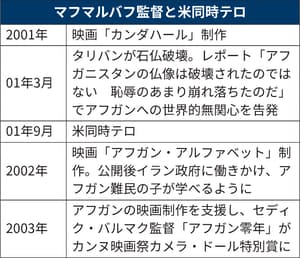

米同時テロの約1年前、アフガニスタンを舞台にした映画「カンダハール」を撮った。イスラム主義組織タリバン政権下のアフガン人たちの苦境を伝えたいとの思いだった。タリバンはアフガンだけでなく、再び世界を恐怖に陥れる可能性がある。国際社会は近年、テロの恐ろしさを忘れていなかっただろうか。

同時テロ以降、世界がアフガンに目を向けた20年間で、大きな変化が起きた。女性が全身を覆うブルカから自由になり、学校で教育を受けられるようになった。政治面の男女平等も進み、民主主義が発達した。メディアも私の母国の隣国イランより自由に活動していた。

私も様々な支援をしてきた。いくつもの学校を作ったうち、アフガン北西部ヘラートの2つは女子校で、計6万人が学んだ。映画制作の指導にも力を入れ、教え子が映画やテレビの世界に出た。イランでは身分証のない難民の子供は教育を受けられなかったが、法律を変えるよう働きかけ学校に行けるようになった。難民向けの無料の医療センターも開いた。

しかし米国の占領政策には誤りがあった。まずはパキスタンとの国境地帯の問題。アフガンは長年、パシュトゥン人が住むこの地域の編入を求めてきた。(パキスタン政府は否定しているが)パキスタンで訓練を受けたパシュトゥン人で構成されるタリバンの存在は、パキスタンにとって国境問題を棚上げするのに都合が良かった。米国だけでなく国際社会は、この問題に真剣に向き合うべきだ。

中央政府による統治も多民族国家のアフガンになじまなかった。内戦を経験したアフガンの人は、他の民族を助けようという意識が薄い。各民族が住む地域ごとの連邦制にして、それぞれ軍隊を作った方がタリバンへの対抗力になっただろう。急な米軍撤退は理解不能だ。タリバンだけでなく過激派組織「イスラム国」(IS)なども勢いづかせてしまう。

産業も育成されなかった。アフガンでは多くの若者が難民として流出した。残った若者は生きるためテロ組織に入ることも多い。工場を作り難民を戻していれば、経済は活気づいていたはずだ。

イスラム教を恐れることは間違いだ。その宗教を信じる家庭に生まれたというだけで、同時に民主主義を信じる人も、スカーフすらしない女性もいる。問題は「真実は一つ」と思い込む原理主義的なイデオロギーだ。ソ連のスターリンも、カンボジアのポル・ポトもたくさんの人を殺したことを思い出してほしい。

無知と貧困がはびこる社会は、イデオロギーのウイルスに感染してしまう。私がよい例だ。貧乏に育った私は10代でイスラム革命の戦士となり、警官を襲い収監された。獄中の人たちは共産主義などのイデオロギーにとりつかれ、一人ひとりが暴力的な独裁者だった。

革命後、イデオロギーを持った人たちが権力を手にしたが、社会問題は解決できなかった。私はたくさん本を読み、頭からイデオロギーを追い出した。かつては武器で独裁者を殺せば全ての問題が解決すると信じていた。しかし真の敵は無知だ。私は武器をカメラに持ち替え、頭の中の暗い部分に光を当てたいと映画を撮り続けている。

頭上にミサイルでなく本を降らせていたら。足元に地雷でなく小麦をまいていたら。アフガンの人々がここまで苦しむことはなかった。2001年10月に(ユネスコが贈る)フェリーニ・メダル受賞スピーチで言ったことはいまだ有効だ。

今はタリバンを批判してきた記者や映画人らの身が危ない。各所に働きかけて退避できた人もいるが、まだ多くの人が取り残されている。国際社会はまず命を救う手助けをしてほしい。(談)

憎悪の連鎖断ち切る価値観問う

〈記者の目〉

マフマルバフ監督作品に「独裁者と小さな孫」がある。政権を追われた独裁者が孫を連れ逃亡するが、圧制に苦しんだ民衆に追い詰められる。だが私刑にあう寸前で一人の男が止めに入り、憎悪の連鎖を断ち切ることを説き叫ぶ。「(独裁者を)踊らせろ、この国の民主化のために」

暴力を否定し民主主義を信じることは、マフマルバフ監督の生き方そのものに通じる。革命のゲリラから表現の世界に転じた。さらに母国イランの検閲を嫌い亡命した。

マフマルバフ監督は「20年で最もアフガニスタンのために動いたのは日本」と話す。日本政府のインフラへの貢献は大きかったうえ、多くの日本人が現地での教育活動を物資や資金面で支えたという。

米軍の占領を経て民主化した点で、アフガンと日本は共通する。アフガンの民主主義は米軍の傘が取れるとすぐ崖っぷちに追い込まれた。かたや日米安保体制と憲法のもとで約70年、守り続けた日本。

米国などとの緊密な関係を強調する際に自由や民主主義、人権を指し「共通の価値観」との言葉が使われる。いまアフガンで危機にあるのも価値観を共有する人たちだ。日本は難民への門戸をほぼ閉ざしている。私たちが大切にしてきた価値観とは何か、改めて自問する。

インタビュー 9.11後の20年③

イスラムと民主主義、矛盾せず 酒井啓子氏

さかい・けいこ 1959年生まれ。千葉大教授。専門はイラク政治史、現代中東政治。著書に「イラクとアメリカ」「9.11後の現代史」など。

テヘランでは、女性が運転手で、女性の乗客専用のタクシー会社が設立された(2011年)=ロイター

欧米と異なる道筋、制度にも理解を

中東政治研究者の酒井啓子氏

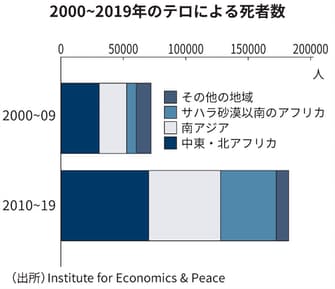

中東はテロや紛争の多い危険な地域だと思われてきた。しかし、世界のテロ件数が急激に増加し、その多くが中東か南アジアで発生するようになったのは21世紀に入り、特に2004年ころからだ。中東はもともと特に紛争が多かったわけでも、テロがまん延していたわけでもなかった。

01年の米同時テロは、それまでの中東問題と全く異なっていた。従来はイスラエルとパレスチナの対立が軸で、中東起源の武装集団にとって米国はあくまでイスラエルを支援する「黒幕」としての敵だった。自国にある米国施設を攻撃しても、米国本土を攻撃するという発想はなかった。

米国本土を直接攻撃対象とする発想の原点は湾岸戦争にあった。米国のサウジアラビア駐留に反対する人々が自国で反政府活動を展開し、厳罰と国外追放に処される。すると、自分たちが疎外されるのは米国という超大国が世界に君臨するからだと考えるようになる。

9.11の首謀者だったビンラディンとその組織アルカイダは、イスラム世界は欧米による迫害の犠牲者であり、犠牲者を救わなければならないと考えた。こうして祖国を離れたグローバルな武闘派ネットワークが確立する。「排除されたムスリムのよりどころ」を目指した過激派組織「イスラム国」(IS)は、その発展形といえる。

ISは留学や移住で欧米諸国に住むイスラム系の住民も取り込んだ。彼らの大半は宗教に折り合いを付けて社会に溶け込む努力をしているが、根強い差別や偏見によって疎外され、ISに引き付けられていく。

一方、米国は同時テロ直後、「平和の実現には中東の民主化が必要」と訴えた。当時のブッシュ政権は、テロへの加担を疑いイラクやアフガニスタンに派兵・進駐し、政治や社会機構を根本から変えようとした。

だが、こうした民主主義の伝道者たろうとする態度は米国の対外政策では極めて異例だ。

「我々はアフガンに国家建設に行ったのではない。自分たちの将来や国の在り方を決めるのはひとえにアフガン国民の責任である」。7月8日、バイデン大統領はアフガン撤兵理由について、こう述べた。米国にとって重要なのは中東地域が安定することによる「テロの脅威の排除」であり、「民主主義国家の建設」ではなかった。

もちろんアフガンの安定のため、国際社会も手をこまぬいていたわけではない。日本や国際協力機構(JICA)など各国・機関も支援に動いたが、各国が協調して民主主義を支えることはできなかった。破壊の後に建設が伴わない中東政策は、イスラム主義組織タリバンがアフガンで復権する余地を残したのだ。

それでは中東に民主主義は根付かないのだろうか。実は個人の自由や平等を掲げる民主主義は、「神の前での平等」をうたうイスラム教と必ずしも矛盾しない。

イスラム主義を標榜するタリバンは女性の権利を厳しく制限してきたが、同じイスラム教の原理に基づいて統治するイランでは女性の社会進出が進みつつある。女性だけの学校には教師や生徒を送迎する女性運転手が必要になるなど、女性の仕事が増えている。

まだ十分なものではないが、その国の文化や伝統に適する形で自由や平等を追求する独自の道もありえる。重要なことは欧米流の制度が全てではないと理解することだ。

緊迫するアフガンでは諸外国に協力してきたアフガン人がタリバンの脅威に直面している。国際社会は責任を持って彼らを保護しなければならない。その先に中東の安定を再び模索しようとすれば、イスラムへの深い理解が欠かせない。(談)

多文化共生へ、寛容がカギに

〈記者の目〉

インターネットの普及が国家の枠組みを超えた交流を可能にし、街には多くの外国人が行き交う。異なる文化的背景を持つ人たちが集まれば、衝突も増える。

ロンドン五輪の予選で2011年、イランの女子サッカーチームが直前に出場資格を?奪された。肌を隠すためのヒジャブの着用が、安全上の理由で国際サッカー連盟(FIFA)の規定に違反すると判断されたからだ。しかし、世界各国でプレーされるサッカーで、欧米のルールだけを押しつけるのは妥当ではないと判断したのだろう。FIFAは12年、ヒジャブは文化の象徴だとして着用を認めた。

スポーツブランドのナイキが19年にヒジャブ型の水着を開発したり、豚肉などを使わないハラルフードが広がったり、ムスリムがイスラムの教えに反さずに暮らせるような配慮は徐々に広がっている。

大切なのは時の世界で大きな力を持つ国、文化の流儀だけが正解ではないと知ることだ。基本的人権などの価値観は共通でも、それが十分に守られる社会を作る道筋は一つではないかもしれない。強者のルールを押しつけて作った社会では、真の安定や繁栄は生まれないだろう。多文化の共生には、他者を受け入れる側の理解と寛容の深さが問われている。

インタビュー 9.11後の20年④

未来に向かって感情共有、芸術が手だてに 吉野美奈子氏

よしの・みなこ 富山市出身。2001年渡米。04年、同時テロ追悼碑を含む「平和のためのシリーズ」で米ナショナル・スカルプチャー・ソサエティー新人賞

日本神話のイザナギ・イザナミに着想を得た「Lovers―恋人たち」(米ニューヨーク)

悲しみと憎しみが分断した世界をつなぐ意志

米ニューヨークを拠点に活動する彫刻家・吉野美奈子氏

2001年、米同時テロはニューヨークの仕事場のすぐ近くで起きた。アートを学ぶために渡米した直後。何が起きているのか分からず、ただ立ち上る煙を見ていた。

混乱の中、何かきれいなものが見たくて、たどり着いたのがセントラルパーク前の広場にある天使像だった。無力感に打ちのめされ、毎日泣きながら通う私を天使像は優しく見守ってくれているような気がした。

その後に彫刻を始めた私は、同時テロや東日本大震災の追悼をテーマにした彫刻を制作している。18年には米国のユダヤ人コミュニティーの依頼で「ホロコースト・メモリアル彫刻記念庭園」を手掛けた。圧倒的な悲劇の前で芸術に何ができるか、考え続けている。

テロの後、目の前で起きたことの意味をずっと受け入れられずにいた。そんなある日、通常は彫刻には向かない、流れ模様の入った大理石が泣いているように見えた。一心不乱に彫り出したのが、女性が静かに涙を流しているように見える頭像「Tears―涙」だ。

大理石に入った模様が涙のように見えたことで生まれた「Tears―涙」

テロから続く争いが激しさを増すさなかで「Pain―痛み」を、イラク戦争の開戦を受けて「Pray―祈り」を作った。「平和のためのシリーズ」と名付けた3作品は、04年に米国最古の彫刻協会であるナショナル・スカルプチャー・ソサエティーの新人賞を受賞した。

それを一つのきっかけに、同時テロ以降初めてマンハッタンに建設される高層ビル「ハースト・タワー」のプロジェクトに参加した。歴史的建造物を生かして造られるビルで、私の仕事はタワーを取り囲む12体の損傷した石像の修復だ。作業の足場から、ちょうどあの天使像が見えた。彫刻は何世紀もこの街を眺めていく。私も後世に残るものを作りたいと思った。

14年には初のパブリックアート「Lovers―恋人たち」をニューヨークに設置した。日本神話のイザナギ・イザナミに着想を得て、2人の人物が抱き合う様子を表した。高さ2メートル75センチの彫像で、周囲の地面には63カ国から集まった1000の愛のメッセージを記した小石を円形に並べた。

完成した像を見て、涙を流す人もいた。私が制作者だと分かると「ありがとう」とハグしてくる人も。テロの後、世界は悲しみと憎しみで分断されていくと感じていた。ならば私はつなぐ人になりたい。そんな思いが少し報われた気がした。

ホロコースト・メモリアル彫刻記念庭園に据えた彫刻。2人の子供が歴史の本を読んでいる(米ニュージャージー州)

私の作品を見たユダヤ人コミュニティーから依頼されたのが、ニュージャージー州のシナゴーグに作ったホロコースト・メモリアル彫刻記念庭園だ。ユダヤ人以外が同様の事業に関わるのは珍しいという。驚いたのは苦難の歴史を伝えようとするユダヤ人の熱意の強さだ。毎週のように大量の資料が送られてきて、何度も長時間話し合った。

思わず目をそむけたくなるような悲惨な事実の数々を、芸術でどう「翻訳」すればいいのか。憎しみや悲しみを忘れないことは重要だが、どこかでその連鎖を断たなくては争いは絶えない。

制作したのは「歴史の本を読む子ども達」。2人の子供がのぞいている本のページには一言「Remember(忘れない)」と記した。未来を紡ぐ子供たちの姿を借りて、歴史を学び、平和な未来を共に考えることの重要性を訴えた。

テロの直後、私は天使像によって心を慰めてもらった。芸術は時につらい気持ちに寄り添い、あるいはまた他人と喜びや悲しみを共有する手段になる。芸術には、言葉や宗教、国家を超えて人々をつなぐ力がある。世界にはいまだ争いが絶えない。そこで何が起きたのかを学び向き合う。そして憎しみを慈悲や愛で包み込めるような作品を残していきたい。(談)

モニュメントを非・当事者が学び伝えるよりどころに

〈記者の目〉

悲惨な事件や災害があったとき、私たちは失われた命を悼み、祈りたいと願う。惨事を忘れず、二度と繰り返さないと誓うため、よりどころを求める。こうして制作された追悼碑やモニュメントは、ときに大きな議論を呼んできた。

原爆ドームは太平洋戦争後の復興期だけでなく、1960年代にも取り壊しを求める意見があった。東日本大震災の「震災遺構」も、残すべきだという意見がある一方で、被災者のつらい記憶を何度も呼び起こし、苦痛を与えてしまうとして反対する声も多い。当事者に配慮しつつ、歴史を風化させず、哀悼の意を示せる場をどう作るか。慎重な議論が求められる。

米同時テロに直面した吉野さんは、自らの悲しみと向き合うことから始め、彫刻やモニュメントは自身が死んだ後も残る「未来へ贈るメッセージだ」と気付く。当時の記憶を持つ人が誰もいなくなっても、残された作品は歴史を語ってくれる。

だからこそ私たちは、そこで何が起きたのかを知らなければならない。当事者でなくとも事実を学び、未来の人々にどう伝えるか一緒に考える。メモリアルの作り手だけでなく、我々一人ひとりが出来事に真摯に向き合う。そこから、あるべき追悼の姿も見えてくるはずだ。

インタビュー 9.11後の20年⑤

喪失の痛み、音楽で寄り添う YOSHIKI氏

作詞家、作曲家。「X JAPAN」のリーダーとしてピアノ、ドラムを担当。米国を拠点とし、音楽のみならず多岐にわたる分野で活躍する。

音楽で米国に挑戦し、2017年にはカーネギーホールでの公演を実現した(ニューヨーク)

「時代を反映する責任が、芸術にはある」

音楽家 YOSHIKI氏

I saw a dream

You were flying in the sky

(私は夢を見た。あなたが空に舞っている夢を)

2001年の米同時テロ後に作った追悼曲「Unnamed Song」の一節だ。

あの日、僕は多くの人がビルから飛び降りていく映像を目にした。とても信じられなくて、涙が止まらなかった。彼らはどんな思いで飛び降りたのだろう。イメージが頭から離れなかった。

あの人たちに手を差し伸べたかった。けれど手は届かない。「風が魂を連れ去ってしまった」。そんな歌詞の中に、理不尽な理由で突然、命を奪われた人々への哀悼の意を込めた。

米国に拠点を移して30年近くたつ。アメリカといえば、自由と希望の国。アメリカンドリームを求めて世界中から多種多様な人が集まり、エネルギーに満ちあふれた国だ。そう思っていたが、同時テロを境に人々は戦争が始まったのだと感じ、国全体が恐怖に包まれているようだった。

あれから米国は変わった、と言われる。確かに閉鎖的になったかもしれない。自分自身はなるべくニュートラルでありたいと願っているが、親しい友人と話すにしても相手が共和党と民主党のどちらを支持しているのか、どのような主義主張を持っている人なのか、つい言葉を選んでしまう。

色々な意見があって、SNS(交流サイト)などで自由に発信できるようになったのはいいことだと思う。しかし、感情的で攻撃的な意見が飛び交うだけで、建設的な議論にならないのであれば悲しい。

人種や信仰の違いをもとにした差別も激しさを増している。BLM(ブラック・ライブズ・マター)は根強い黒人差別への抗議を浮き彫りにしたし、アジア系を狙うヘイトクライム(憎悪犯罪)も増えている。

異文化を理解することが大事だ。僕は米国で暮らすようになって、2年くらいかけて聖書を読んだ。信仰のためではなく、欧米社会の基盤となっている文化を学びたかったからだ。東南アジアや欧州など色々な地域の友人がいるが、相手の文化を学んでから話せば、理解できることは多かった。お互いを理解する努力をしないといけない。

困難に直面している人の役に立てたらと、チャリティー活動も続けている。阪神大震災の時に被災地の小中学校にピアノを寄付したのがきっかけだったが、誰かにありがとうと言ってもらえることが単純にうれしい。10年には自身の基金を設立し、災害の被災者や難民、環境問題などに幅広く寄付している。

公表しているのは、僕の活動によって様々な問題に関心を持ったり、寄付や支援の輪が広がったりすればいいと考えるからだ。最近はコロナ禍で苦境に直面する音楽関係者の心の問題をケアしようと、カウンセリング活動を支援している。

僕自身、父やバンドのメンバーなど身近な人を失った経験がある。喪失の痛みはずっと癒えない。音楽を作ることが支えだったし、音楽がなかったら生きて来られなかったと思う。

僕の作る音楽が少しでもみんなの気持ちを後押しし、争いのない社会に貢献できたらうれしい。音楽は国境を越えると思う。それ自体で何かを変えることができたらもちろん素晴らしいが、たとえ何も変えられなくても、みんなの気持ちに寄り添うことはできる。悲しいときには思いっきり泣いてほしい。

歴史を振り返れば、どんな困難な時代でも音楽はあった。芸術家にはどんなことがあっても芸術でそれを表現し、時代を反映する責任がある。(談)

共に生きるための「チャリティー」

〈記者の目〉

YOSHIKI氏は慈善活動家としても知られる。始まりは1995年、阪神大震災の被災地にピアノを寄贈したことだった。米同時テロの際も犠牲者らに寄付したという。その後も基金の設立やコロナ禍での医療関係者への支援など幅広く活動を続けている。今年3月には功績が認められ、紺綬褒章を受けた。

「チャリティーは自分を救うためでもある」と語る。かつて父親や音楽仲間を自殺で失った経験がある。特に幼くして直面した父親の死は「精神的に血が流れっぱなし」で、自身も生きることへの確信が持てない時期があった。チャリティーを通じて生きる意味を実感するのだという。

今、米国では人種差別が再び大きな問題となっている。新型コロナという脅威を前に、人々は助け合う方向に進めないだろうか。同時テロ後に追悼曲を作ったエピソードからは、音楽を通じて人々の思いに寄り添いたいという彼の強い信念が伝わってくる。

「花を贈るとか、電車で席を譲るとか何でもいい。『ありがとう』と言われた瞬間幸せになる。そんな輪が広がるといい」とも。個人の心の持ちようで変えられることもある。多額の寄付ばかりがチャリティーではない。そんなメッセージが込められているようにも感じた。