民主主義の未来㊤

優位性後退、崩壊の瀬戸際に

成田悠輔・エール大学助教授

なりた・ゆうすけ 85年生まれ。MIT博士(経済学)。専門は公共政策とビジネスのデザイン。半熟仮想代表

ポイント

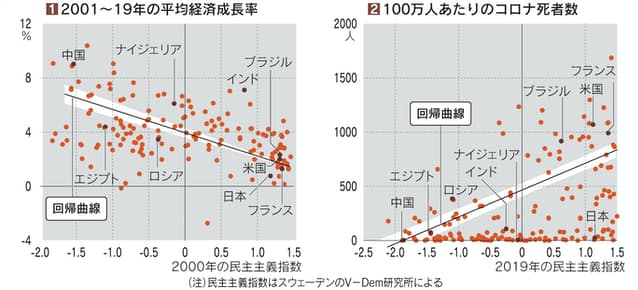

○ 民主国ほど経済成長もコロナ対策も失敗

○ 政治家報酬や選挙制度の抜本改革は困難

○ 富豪が民主主義国から逃げ出す可能性も

民主主義が重症である。21世紀の政治は、インターネットを通じた草の根グローバル民主主義の甘い夢を見ながら始まった。だが現実は残酷だった。中東民主化運動「アラブの春」は一瞬だけ火花を散らして挫折した。むしろネットが拡散するフェイクニュースや陰謀論、二極化が選挙を侵食し、強烈なポピュリスト政治家が増殖した。

民主主義の敗北に次ぐ敗北。21世紀の21年間が与える第一印象だ。今や民主主義は世界のお荷物なのだろうか。それとも何かの偶然や民主主義とは別の要因の責任を、民主主義に負わせているだけなのだろうか。

◇ ◇

この問いに答えるデータ分析を筆者と米エール大学生の須藤亜佑美氏で実施した。世論に耳を傾ける民主的な国ほど、21世紀に入ってから経済成長が低迷している(図1参照)。低迷のリーダー日本のほか、欧米や南米の民主国もくすぶっている。逆に非民主陣営は急成長が目覚ましい。中国に限らずアフリカ・中東もだ。「民主国の失われた20年」は、中国と米国を分析から除いても、先進7カ国(G7)諸国を除いても成立するグローバルな現象だ。

この「民主主義の呪い」は21世紀特有の現象だ。1960~90年代には、すでに豊かな民主国の方が貧しい専制国より高い成長率を誇っていた。富める者がさらに富む傾向が強かった。この傾向が21世紀の入り口前後に消失し、貧しい専制国が豊かな民主国を猛追するようになった。

かつて冷戦終結を目撃した米政治学者フランシス・フクヤマ氏は、民主主義と資本主義の勝利による「歴史の終わり」を宣言した。だが皮肉にもまさにその頃から民主主義と経済成長の二人三脚がもつれ始めたことになる。政治制度と経済成長の関係が根本的に変化し、新しい歴史が始まった。

そして2020年、新しい歴史が民主主義にとどめの一撃を加えた。コロナ禍である。自由の女神が見守るニューヨークで遺体が積み上がった光景は記憶に新しい。対照的なのが、早々とコロナ封じ込めに成功し3密なパーティーに興じる中国の若者たちだ。米中の対比は「民主主義にウイルスが襲いかかっている」(米紙ニューヨーク・タイムズ)と思わせるほどだ。

20年に人命と経済をあやめた犯人もまた民主主義だ。民主国ほどコロナで人が亡くなり、19~20年にかけての経済の失墜も大きい(図2参照)。平時だけでなく有事にも民主主義は故障しているようなのだ。

なぜ民主主義は失敗するのか。筆者らの分析によれば、21世紀の民主国は投資鈍化に加え輸出も輸入も減り、製造業でもサービス業でも生産性の伸びが鈍化していること、そしてコロナ禍の20年には網羅的で徹底した封じ込め政策を取り損ねていたことがわかった。

ウイルス感染やIT(情報技術)ビジネスの成長、ウェブ上の情報拡散など、21世紀の主成分には共通点がある。常人の直感を超えた速度と規模で反応が爆発することだ。そこでは爆発が起きる前に、徹底的な投資や対策で一時的に強烈な痛みを引き受けられるかどうかが成功の鍵になる。

超人的な速さと大きさで解決すべき課題が爆発する世界では、常人の日常感覚(=世論)に配慮しなければならない民主主義は科学独裁・知的専制に敗北するしかないのかもしれない。世界の半分が民主主義という政治的税金を金と命で払わされているかのようだ。

◇ ◇

では、重症の民主主義が21世紀を生き延びるためには何が必要なのだろうか。2つの処方箋を考えたい。民主主義との闘争、そして民主主義からの逃走だ。

闘争は、民主主義と愚直に向き合い調整や改善により呪いを解こうとする営みだ。政治家の目を世論よりも成果に向けさせるため、国内総生産(GDP)などの成果指標にひもづけた政治家への再選保証や成果報酬を導入するのはどうか。

政治家の任期や定年も有効かもしれない。先延ばしできない終わりがあれば、政治家は世論を気にせず、成果に集中できるかもしれないからだ。こうした政治版ガバナンス(統治)改革案に加え、選挙制度の再デザインの提案も数多い。

とはいえ実現可能性は心もとない。既存の選挙制度で勝つことで今の地位を築いた現職政治家が、なぜこうした改革を進めたい気分になれるのか。おそらく無理なのは明らかだからだ。

そう考えると、民主主義との闘争は初めから詰んでいるのかもしれない。ならば、いっそのこと闘争は諦め、民主主義から逃走してしまうのはどうだろうか。

国家からの逃走は一部ではすでに日常である。一例が富裕層の個人資産。ルクセンブルク、ケイマン諸島、シンガポールと、より緩い税制や資産捕捉を求めてタックスヘイブン(租税回避地)を浮遊する見えない資産は、世界の資産全体の10%を超えるともいわれる。

ここで思い出してほしい。民主主義も数々の失敗を市民に課す政治的税制になっていることを。ならば「デモクラシーヘイブン」もあり得るのではないか。

既存の国家は諦め、思い思いに政治制度を一からデザインし直す独立国家・都市群が、個人や企業を誘致や選抜する世界を想像してみよう。新国家群が企業のように競争する世界だ。

過激な妄想だと思われるかもしれない。だがその試みが実はすでに準備中だ。

どの国も支配していない地球最後のフロンティアである公海を漂う新国家群を作ろうという企てがある。「海上自治都市建設協会」と呼ばれるもので、始めたのはビリオネアでトランプ前米大統領の公然支持者として名高いピーター・ティール氏らだ。お気に入りの政治制度を実験する海上国家に逃げ出す未来が具体的な建設案になり始めている。

フロンティアへの逃走はホモ・サピエンスの性(さが)だ。つい先日も米アマゾン・ドット・コム創業者ジェフ・ベゾス氏が宇宙飛行をした。飛行後の会見で同氏は「アマゾンの従業員と顧客に感謝する。宇宙旅行代を払ってくれたのだから」と口にして炎上した。ベゾス氏糾弾のキャンペーンは数十万の賛同を集めたといい、こんな味わい深い果たし状を掲げた。

「億万長者は地球にも宇宙にも存在すべきでない。しかし宇宙を選ぶのなら、そこにとどまるべきだ」

世界一の富豪といえど、宇宙移住はさすがに選択肢に入るまいといった口ぶりだ。だがもし富豪が私たちの社会の外部に逃走してしまったとしたら……。

20××年、宇宙や海上・海底・上空に消えた上級市民は、民主主義という失敗装置から解き放たれた「成功者の成功者による成功者のための国家」を作り上げてしまうかもしれない。選挙や民主主義は残された者たちの国のみに残る、懐かしくほほ笑ましい非効率と非合理のシンボルでしかなくなるかもしれない。

そんな民主主義からの逃走こそ、フランス革命、ロシア革命に次ぐ21世紀の政治経済革命の本命だ。そして私たちに問いかける。民主主義からの逃走との闘争はいかにして可能か、と。

民主主義の未来㊥

「権威主義の優位」、前提疑え

東島雅昌・東北大学准教授

ひがしじま・まさあき 82年生まれ。ミシガン州立大博士(政治学)。専門は比較政治学、権威主義体制

ポイント

○ 政府対応の早さだけでコロナ対策測るな

○ 統計の正確性や資源配分の公平性にも難

○ 公衆衛生に及ぼす効果は長期的に観察を

市民の権利と自由を制限し公正な選挙を実施しない権威主義国の優位が、コロナ禍の下で強調されている。権威主義体制の指導者(独裁者)は世論に配慮する必要がなく、市民の権利を大幅に制限して迅速かつ極端な防疫政策を採用できる。よって多様な民意を反映しないと選挙に敗北する民主主義体制の指導者よりも効果的にウイルスの脅威に対抗できるというのだ。

日本を含む先進民主主義国は間接民主制への不信、ポピュリズムの台頭、経済不平等の拡大にも苦しむ。民主主義は権威主義よりも公衆衛生や経済成長など望ましい経済的帰結を生み出すうえで劣位にあるのか。

確かにコロナ禍初期の研究は、権威主義体制の方が民主主義体制よりも政府対応が早いことを示唆する。

ホセ・アントニオ・シェイブ米テキサスA&M大教授らは、2020年1~4月に独裁政府は休校・会合禁止・職場閉鎖・ロックダウン(都市封鎖)など思い切った措置を迅速に採用する傾向にあったことを示した。そのうえで自由と安全はトレードオフ(二律背反)の関係にあると主張する。

だが権威主義と政府対応の早さに正の相関がみられるからといって、権威主義体制の方が公衆衛生向上に優れると結論づけるには慎重であるべきだ。そこには3つの論理の飛躍がある。3つの論点を考慮せずに自由と安全の二者択一を迫ることは、結果的に自由と安全の両方を失いかねない。

◇ ◇

第1に権威主義体制では、政策パフォーマンスに関する情報を操作するインセンティブ(誘因)構造が生み出されやすい。

ジェームズ・ホリアー米ミネソタ大准教授らは、各国政府が世界銀行に報告する214の経済指標の欠損値の度合いを基に、政府がどの程度信憑(しんぴょう)性のあるデータを公開しているかを測定する。分析が示すのは、権威主義的であるほど公開データの信憑性が損なわれやすい傾向だ。

なぜか。権威主義体制では執行府の情報操作を阻む制度制約や監視が弱い。統治エリートや末端官僚は出世に響くとして、都合の悪い情報を上に報告するのをためらう。この独裁政治の特質を念頭に置き、公衆衛生や経済成長といった政治体制がもたらす政策帰結を比較する必要がある。

クリストファー・マギー米バックネル大教授らは地理情報システムを用いて、独裁政府が操作できない夜間照明量を基に経済活動を推定した。世銀に報告された経済成長率と夜間照明量から予測された成長率の差は、権威主義体制で大きかった。開発独裁論は独裁政府の統計操作の産物かもしれないことを示唆する。

感染者数や死者数など対策の有効性を分析する際にも、権威主義体制に都合の良い偏りのあるデータが報告されている可能性を考慮する必要がある。安中進・早大講師は、民主制とコロナ感染死者数に存在する正の相関は、前述のデータ信憑性指標を統制変数として投入するだけで統計的有意性が失われることを示す。

第2に独裁政府が主導する経済分配や公衆衛生に関する政策はたとえ大規模であっても、当局と公式・非公式につながる人々が受益者として優先されやすい。

独裁者は暴力に基づき統治すると考えがちだが、抑圧は取り巻きの疑心暗鬼を強め大衆の不満を鬱積させるなどコストも伴う。ゆえに独裁者も自発的支持を集めるに越したことはない。特定地域や人々を標的にしたインフラや病院などの施設整備、公的雇用拡大や年金拡充、公務員の昇給や賞与付与など、選挙前の支持取り付けを狙う公共政策はそのための典型的手段だ。

だがこうした権威主義下の公共政策はターゲットを絞ったものになりがちだ。選挙が公正ではなく広範な支持を求める必要がないからだ。票と便益の交換が確実に見込める、政府与党のネットワークに組み込まれた市民がこうした経済分配の対象となりやすくなる。

筆者が中央アジアで実施した現地調査と世界の権威主義体制のデータ分析を基に得た知見を紹介しよう。独裁者は閉じたネットワークの中に財政資源を投入して人々の票を効果的に買い取り、選挙不正や選挙制度操作などの強制的手段への依存を必要最小限にとどめる。これにより抑圧のコストを抑え、統治の正統性を高めようとする。

しかしこの資源配分のあり方は、広範な市民のニーズに応じて公共財を効率的に分配することを困難にする。コネと腐敗の機会にあずかるネットワーク内部のメンバーが富み、そこから排除された多くの国民との間の格差は大きくなる。コロナ禍の下でも、独裁政府が限られた医療資源を人々にどう振り分けるかという決定に直面したとき、それまでの資源配分の際に依存していた閉じたネットワークに依存しない理由を見つけるのは非常に難しい。

◇ ◇

第3にデータに潜む操作の問題を織り込み、権威主義と民主主義をきちんと比較できても、政治体制が公衆衛生に及ぼす影響は、長期的効果も加味して評価される必要がある。つまり公衆衛生に関わる問題の多くは迅速な対応だけでなく、状況や情報に応じて投資や開発をどれだけ正確に持続していけるのかも重要だ。

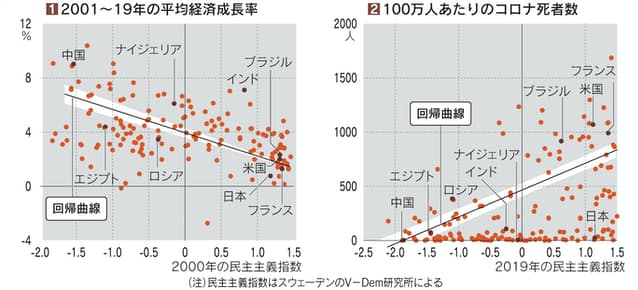

公衆衛生の改善を測る信頼性の高い指標として乳幼児死亡率が多用される。政治学や公衆衛生学では、政治体制の違いが乳幼児死亡率に及ぼす影響について研究蓄積がある。

安中氏と筆者は172カ国について、1800~2015年の超長期の乳幼児死亡率データを用いて分析した。民主化直後には乳幼児死亡数低下という公衆衛生の向上効果は乏しいが、中長期的には改善に大きく寄与していた。逆に独裁化は長い目でみると、乳幼児死亡数を引き上げる傾向にあった(図参照)。

つまり政治体制が公衆衛生に及ぼす効果は一朝一夕には表れず、長期的視野で観察しなければならない。自由で公正な選挙の導入が社会厚生を高める政策採用を促しても、それが乳幼児の命を守るという具体的な政策結果に結実するには年月がかかる。逆に独裁政府は迅速に対応できるかもしれないが、情報不足と閉鎖的分配構造があだとなって政府対応が正確であるか定かでなく、効果の高い対策を維持・更新することも難しいかもしれない。

コロナ禍の下でも、良質のワクチン・治療薬の開発、市民の感染状況やニーズを適切に把握する情報の質の高さ、選挙を見越して広範なニーズをくみ取る経済補償を実施する誘因など、長い目でみれば民主主義の自由と競争が利点となるメカニズムも存在する。

民主主義が危機に直面する今、われわれは民主主義の窮状を往時と比較してノスタルジアに浸り、権威主義国の迅速かつ大胆な解決方法に驚嘆する。しかしコロナ禍の下での民主主義の苦境が、権威主義の優位を意味すると結論づけるのは拙速にすぎる。自由と安全を両立させるためには、権威主義の誘惑に抗し、民主主義の価値を信じてその刷新を進めることが肝要だ。

民主主義の未来㊦

男女均衡参加、再生への鍵

奥山陽子・ウプサラ大学助教授

おくやま・ようこ 89年生まれ。エール大博士(経済学)。専門は政治経済学と労働経済学の実証研究

ポイント

○ 女性議員の増加は論点の多様化もたらす

○ 性別割当制、優秀男性にも議会へ道開く

○ 共同参画推進法の成立後の衆院選に注目

「民主主義は、全市民が参加するときに最もうまく機能し、取り残される人がいれば綻びをみせる」。6月30日からパリで開かれた「平等を目指す全ての世代フォーラム」開会宣言で、ハリス米副大統領はこう述べた。同フォーラムは1995年の北京女性会議以来最大のジェンダー平等に関する国際会議となった。

民主主義という看板の下で、税金の使い道や法律は私たち市民の日常と地続きであるはずだ。しかしそれらを決める場にこだまする声には大きな偏りがある。

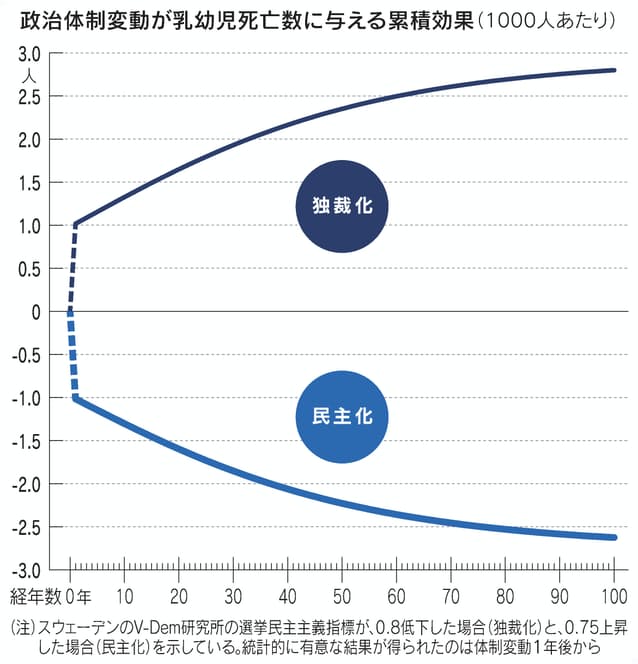

事実、列国議会同盟(IPU)によると、2021年6月時点の世界の国会議員に占める女性の割合は平均25.5%だ。コロナ危機で民主主義自体の脆弱性がささやかれるが、ジェンダー視点からは、民主主義はこれまでもずっと未完だ。男女比の均等化に向けた努力が重ねられてきた。

特に北京女性会議の頃から、各国で女性議員比率を押し上げる政策が目覚ましい。議員の候補者や議席の一定比率を男女それぞれに割り当てる「性別に基づくクオータ制」の導入などだ。こうした野心的な取り組みは影響への関心を呼ぶ。

政治経済学はその関心に答えようとする。女性比率が急上昇した四半世紀を実験室に見立て、「男女が均衡すると政策や経済はどうなるのか」という因果関係を検証してきた。以下では「民主主義は、全市民が参加するときに最もうまく機能する」ことの政治経済学的意味をひもといていく。

◇ ◇

まず議員に占める女性比率の上昇は、政府予算配分上の優先順位を変えるという研究結果がある。

インドでは93年、無作為に選ばれた村議会で、議長は女性でなければならないとされた。この実験的な政策について女性議員の因果効果を調べる好機ととらえたのが、エステル・デュフロ米マサチューセッツ工科大(MIT)教授らだ。

女性議長を選出した村では、とりわけ飲料水の確保により多くの村予算が割かれたことを明らかにした。日ごろ飲み水の確保を担うのは主に女性だ。「現場の声」が村政に届きやすくなることで、村民の健康や命の問題に関わる懸案が改善されたのである。

またフランス議会を対象とした実証研究によると、女性議員の増加は議会でどんな立法活動が行われるかにも影響するという。仏政府が00年に候補者の男女均等を義務付けるパリテ法を制定して以降、女性の参画が急速に進んだ。

その実効性を検証するためクウェンティン・リップマン英エセックス大助教授は、議員が01~17年に提出した約30万件の法案修正案のテキストを分析した。女性議員は男女平等を実現するための諸法案、男性議員は軍事関連法案に関して、それぞれ修正案をより多く提出していたことを明らかにした。立法過程で多様な論点を網羅するには、男女バランスのとれた議会が不可欠なことを示唆する。

次に男女均等の推進は、経済成長にマイナスかプラスか。ソニア・バロトラ英ウォーリック大教授らが取り組むインドの州議会選挙の4265小選挙区に関する研究は注目に値する。

人工衛星画像を活用して92~12年の夜の明るさを計測し、各区の経済成長の指標とした。女性議員を選出した区では、年平均成長率が高かった。それらの地区では、経済成長に必要とみられる公共財の供給量、特に道路建設事業の完了率が高かったという。社会の隅々に必要な資源を行き渡らせることで、経済成長につながった可能性は高い。

◇ ◇

こうした前向きな研究結果が蓄積されても「女性を意図的に増やすという介入は、選挙という競争をゆがませ、実力なき政治家を生む」という懸念は絶えない。

だがその懸念はスウェーデンの行政データを用いた実証研究により反証されている。英国・スウェーデンの研究チームが分析対象としたのは、70年代以降各政党が自主的にクオータ制を導入したスウェーデンだ。

93年、社会民主労働党は市議会議員選挙で、ジッパー方式のクオータ制を導入した。ジッパー方式とは、比例代表制の候補者リストに男女を交互に配するものだ。導入後、男女議員比率は均等になる。導入前に女性比率が少ない市ほど影響を強く受け、実力のない女性議員が急増するという反対の声もあったという。

だが研究チームが、当選議員の稼得能力や前職、学歴などに基づき「実力指標」を作成したところ、クオータ制の影響の大小は、女性議員の平均的な実力に影響しないことが示された。

この実証研究はさらに思わぬ発見をもたらした。クオータ制が実力の高い男性議員の誕生を促したというのだ。クオータ制の影響が強い市ほど、当選する男性の平均実力が上昇したという。研究チームは、この背後に候補者選定過程の変化をみる。クオータ制導入前、優秀な党員は、実力が必ずしも高くない党の地方幹部から、地位を脅かすとして疎んじられていたようだ。

だがクオータ制導入後、限られた男性議席をなれ合いで埋めていては、有権者の支持を十分に得られない恐れが生じた。よって優秀な男性候補者も高順位に登用されるようになった。すなわちクオータ制があしき慣例に風穴を空ける可能性もある。これもまた一つ、全市民に参加の機会が与えられた時に、議会制民主主義が最もうまく機能することの証しではないか。

翻って日本では衆議院の女性比率は9.9%と低く、21年6月時点で188カ国中165位だ。だがその日本も初めからジェンダー後進国だったわけではない。

日本で初めて女性が国政選挙に参加したのは75年前だ。当時の衆議院議員の女性比率は8.4%で、世界的にみても高かった。これは偶然の幻ではない。筆者の研究から、こうした女性の躍進は、ラジオ番組を通じて女性の積極的な政治参加が促されたことの効果だったことがわかっている。

振り返ると日本が今日、ジェンダー後進国である必然性はない。私たちはこの75年間、何を選んできたのか。取りこぼしてきたものは大きくないか。先を行く国々のエビデンス(証拠)から考えさせられる。

21年は先の都議選や秋に控える衆院選など、日本の有権者が選択する年だ。「民主主義は終わった」と見放す前にいま一度、「うまく機能させるにはどうすべきか」を再考してはどうか。その際、ジェンダーバランスという切り口はひとつ重要な目印となる。

ジェンダー均衡化へのかじ取りには国内発のエビデンスの積み重ねも必要だ。どんな取り組みが日本の政治でジェンダー不均衡を解消するのか。政策に関わる記録の保存と公開、データに基づく検証が不可欠だ。

とりわけ「政治分野における男女共同参画推進法」成立後初の衆院選には注目だ。18年成立の同法は、男女の候補者数ができる限り均等になるよう政党に努力を求める。果たして候補者の顔ぶれや公約はどれだけ変わるか。有権者にとって選択肢は広がるか。試金石は私たちの目の前にある。