経済教室

コロナが示した医療の課題(上)

逼迫時の役割分担、明確に

小塩隆士・一橋大学教授

おしお・たかし 60年生まれ。東京大教養卒、大阪大博士(国際公共政策)。専門は公共経済学

ポイント

○ 政策の微調整での対応は信認弱める恐れ

○ 急性期医療へのシフトなど構造改革急げ

○ 利用者の受診抑制の要因や影響探る必要

新型コロナウイルスの感染拡大を巡っては、変異株の脅威のほか、五輪開催という重大なリスク要因が存在する。一方で、ワクチン接種の大幅加速という好材料も出てきた。感染拡大の発生から1年半近くが経過し、ポストコロナの医療供給体制にとっても重要な課題が浮き彫りになった。

まず新型コロナが日本人の健康に及ぼした影響を大まかにみてみよう。感染者数・死者数ともに、日本はほかの先進国と比べ著しく少なく、影響はかなり限定的だというのが一般的な受け止め方だろう。果たしてその理解でよいか。コロナ対策の評価にも影響する。

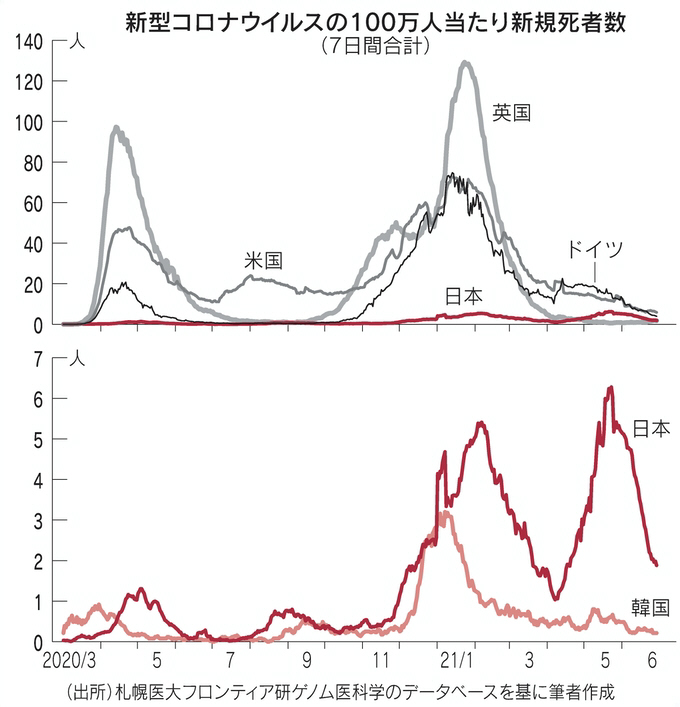

図は、新型コロナを原因とする100万人当たり新規死者数(7日間合計)の推移を国際比較したものだ。図の上段は英米独日の比較、下段は日韓の比較だ(上段の目盛りは下段の20倍)。

日本での影響はこれまで欧米諸国に比べ極めて軽微だった。しかし2つの点に注意が必要だ。まず図の上段の右端、つまり直近の数字をみると日本と英米独との差はほとんどなくなっている。ワクチン接種が加速している欧米諸国で死者数が大幅に減少してきたからだ。その結果、コロナの影響は「瞬間風速」としては、今では欧米とほぼ同じレベルになっている。変異株の影響もあり先行きは不透明だが、足元のこの状況は押さえておいたほうがよい。

さらに重要なのは、図の上下を比較すれば明らかなように、死者数が形成してきた「波」の違いだ。欧米の死者数は2つの大きな波を形成してきたが、第2波が2021年1月ごろにピークを越えた後は、何とか収束に向かいつつある。

日本では20年春に第1波が発生し、現在の波は通常、第4波と呼ばれる。欧米の第2波、日本の第3波には規制の解除・緩和を受けたリバウンド(感染再拡大)という共通点がある。だが欧米には死者数でみる限り第3波は明確な形では到来していない。景気もV字型の回復軌道に乗った。一方、日本には過去のピークを上回る第4波が到来し、対応に苦慮している。韓国でも、日本の第4波のような大きな波は発生していない。

こうした波の違いは、日本政府によるコロナ対応の問題点を示唆している。本格的な市中感染の到来を予期せず、全国レベルのワクチン接種に大きく出遅れたのが、違いを生んだ主因だというのが筆者の判断だ。

◇ ◇

欧米諸国はワクチン接種と厳格な移動規制の合わせ技で、コロナ感染を力ずくでねじ伏せつつある。これに対し、日本がとってきたアプローチは経済活動に目配りをしつつ、感染者数などの動きをみながら、緊急事態宣言の発令と解除を繰り返し、さらに地域別に規制の濃淡をつけるなど、微調整で対処するものだ。

本格的なロックダウン(都市封鎖)を許容する法制度がなく、ワクチン接種を急がなかったという制約条件、しかも五輪開催も予定される状況の下では、この方針は最適解だったかもしれない。だがそれはあくまでも制約条件を所与とした場合の机上の話だ。

ロックダウンは難しいとしても、ワクチン接種なしで移動抑制だけで感染を抑え込もうとしても無理が出てくる。政策の微調整はそれだけを取り出してみれば合理的だとしても、方針を分かりにくくし、政策への信認を弱めてきた可能性がある。規制とリバウンドのいたちごっこを生み、政策の調整が感染の波を増幅させ、収束をむしろ遅らせてこなかったか。また入国管理や検疫に漏れはなかったか。経済への影響も含め、詳細な検証が必要になる。

そうした対応の問題点を考慮に入れても、日本のコロナ感染の健康面へのショックは国際的にみれば軽微だったとの見方はできる。だが医療システムが余裕を持って感染拡大に対処できたかと問われると、答えは残念ながら「ノー」だ。

日本の人口当たりベッド数は世界でトップクラスだ。しかも感染拡大の規模は諸外国より限定的だった。にもかかわらず、コロナ対応の最前線に立つ医療現場は逼迫し、崩壊寸前、あるいは事実上の崩壊に至ったところも少なくない。

日本のベッド数は確かに多いが、精神病床や療養病床の比重も大きい。コロナ対応が可能な一般病床は全体の6割弱だが、すべてが急性期医療に特化しているわけではない。厚生労働省の「地域医療構想に関するワーキンググループ」の会合(20年10月21日)に提出された資料によると、全医療機関のうち、新型コロナ患者の受け入れ可能な機関は23%、受け入れ実績がある機関は19%にとどまる。

しかも受け入れ実績のある機関でも、人工呼吸器、体外式膜型人工肺(ECMO=エクモ)またはその両方を使用した患者を受け入れていた機関に限ると全体の4%どまりだ。民間医療機関に患者の受け入れを要請する法制度も未整備だ。現場レベルでの調整は徐々に進んでいるが、感染再拡大をみてからの対応であり、後手に回ったといわざるを得ない。医療システムにかかる負荷は全体としてみれば小さくても、局所的には耐え難いほど高くなる。それを認識せず、その仕組みも改めずに経済活動を優先すると大変なことになる。

日本の医療供給体制はもともと新型コロナのようなパンデミック(世界的流行)を想定した仕組みにはなっていない。公的介護保険の導入後も、日本の医療供給は平均在院日数の長い患者の療養を念頭に置いた面が色濃く残っている。社会全体の医療資源の使い方として非効率な面はないか。この問題がコロナ禍で改めて浮き彫りになった。

医療供給体制にとって最低限必要なのは、医療逼迫時における地域医療機関の役割分担を明確にしておくことだ。長期的には、医療資源を急性期医療に一層シフトさせるとともに、地域医療機関間のネットワーク化を推進するなど、構造的な改革が求められる。

◇ ◇

最後に、日本の医療供給体制にとっての潜在的な問題点を指摘しておきたい。コロナ禍の下で利用者の受診抑制の動きがみられることだ。厚労省の研究でも明らかなように、コロナ禍の下で健康診断や各種のがん検診、人間ドック受診を抑制する傾向もみられる。

問題は利用者の抑制行動が何を意味するかだ。抑制した人とそうでない人を比較して、コロナ発生前からの健康状態の変化に差がなければ、医療サービスの供給に過剰な部分があったことになる。逆に抑制した結果、健康状態が悪化していれば、必要な医療サービスがコロナ禍で受けられなかったことになる。この判定は極めて難しい。感染収束後も長期の追跡調査が必要だ。所得や就業状態など他の要因にも左右される。

だがコロナ禍は医療を巡る利用者の行動変容をもたらしている可能性が高い。だとすれば、医療給付費の長期予測にも大きな影響が出てくる。まさしく統計的なエビデンス(証拠)に基づく政策評価・立案が必要となるテーマだ。コロナ禍は日本の医療供給体制の効率性や持続可能性にもかなりの影響を及ぼしている。

コロナが示した医療の課題(中)

非常時の提供体制、整備急げ

高橋泰・国際医療福祉大学教授

たかはし・たい 59年生まれ。金沢大医学部卒、東京大博士(医学)。専門は医療経営、医療制度

ポイント

○ 大災害時の提供体制転換、現状では困難

○ 非常時想定した病床・人員、平時から確保

○ 需要・供給情報を俯瞰的に示す機能必須

日本の新型コロナウイルス対策は、世界各国の状況や対策との比較という視点が足りないように思える。本稿では、今後予想される感染症の拡大に備えて、どのような医療提供体制を構築すべきかを検討したい。

最初に人口100万人当たりの累計死亡者数を基準として、各国・地域の状況の深刻度をみてみよう。10人以下をレベル1、50人以下をレベル2、100人以下をレベル3、500人以下をレベル4というようにすると、日本の6月30日時点(116人)はレベル4に相当する。国内で深刻な状況にある東京や大阪でもレベル4だ。

カナダ(696人)やロシア(911人)はレベル5、フランス(1704人)、米国(1826人)、英国(1891人)はレベル6に相当する。報道でよく取り上げられるパリ、ロンドン、ニューヨークもレベル6だ。ちなみに、1918年から流行したスペイン風邪では、日本(8千人以上)はレベル7、14世紀半ばからペストに襲われた欧州(30万人以上)はレベル10ということになる。

レベル6に相当するフランスの状況をみてみよう。2004年制定の緊急事態医療体制に関する法律に基づく「ホワイトプラン」が、全国すべての病院に対し発令された。緊急性のない計画手術はすべて中止または延期、できる限りの入院の短縮による患者の早期退院が進められた。全国の病院の手術室や集中治療室(ICU)、病室を空けさせ、一般病床へも人工呼吸器などを入れ、集中治療可能病床の積み増しを図った。

集中治療ベッド数は5千床(人口当たり日本の1.6倍)だったのが、20日間で8千床を確保し、今も1万5千床の確保を目指し増床中だ。また手術の中止・延期により余剰となった外科医、麻酔医、看護師、看護助手をスタッフが不足する科に配置し、他の病院に派遣した。医学生・看護学生も緊急電話対応、介助、補助などに従事させた。第1波の死亡者数では東京と数十倍規模の差が出たが、何とか医療崩壊を免れた。

平時の日本国民が受けている医療水準は世界最高水準であり、価格の安さ、アクセスも世界トップレベルだ。だが今回のコロナ禍では、医療が充実した東京や大阪でも感染被害レベル4の対応が限界であり、英仏米を襲ったレベル6には全く太刀打ちできないことが明らかになった。なぜ日本の感染症への対応力は英仏米と比べ大幅に低いのか。

◇ ◇

最大の原因は、戦争や感染症を含む大型災害時に必要に応じて医療提供体制を転換する仕組みが用意されていないことだ。今後もレベル4程度の感染症が発生すれば、今の体制のままでは再び緊急事態宣言の発令が繰り返されることになろう。レベル6もしくはそれ以上の感染症が日本を襲うことも否定できない。そうした事態に適切に対応するには日本の医療提供体制を大幅に見直す必要がある。

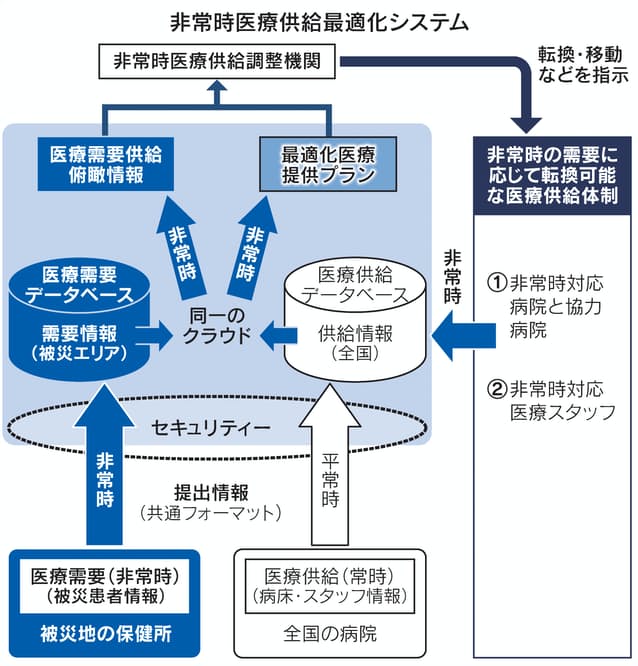

具体的には、大規模な感染症や災害に備えるため、被災状況に応じて医療スタッフや病床を適切に調整・配置する「非常時医療供給最適化システム」を構築する必要がある(図参照)。

「非常時医療供給調整機関」は、国・地方自治体・保健所などで構成し、あらかじめ平時に病院や医療スタッフと委託契約を結んでおく。そして非常時には、委託先の「非常時の需要に応じて転換可能な医療供給体制」に対し、常に変化する被災現場の状況に応じて病床転換やスタッフ移動などの適切な指示を出す。

また、常に変化する現場の患者数や重症度(需要情報)と、医療スタッフ数や空きベッド数(供給情報)などを俯瞰(ふかん)的に示す。そのうえで、患者の転送先やスタッフの派遣先などの医療提供プランを状況に応じて提案する。

平時に災害対応用の医療施設や医療スタッフを全国各地に配置することは、医療資源活用・財政の両面からみて無駄が多い。そこで非常時に限り、あらかじめ指定された非常時対応病院が患者を退院させたり、非常時協力病院に移送したりすることにより、非常時ベッドを大量に用意する。

例えば、東京都では非常時対応病床が3千床、協力病床が6千床程度、全国ではそれぞれ3万床、6万床程度の規模で確保が望まれる。非常時対応病院では、いざという時に外部から人工呼吸器などを持ち込み機能強化できるような仕組みを平時から用意しておく。

また平時から、非常時対応のスタッフを確保する方策を検討しておく必要がある。例えば、若手医師を確保するため、非常時対応病院での2年間の勤務および研修終了後5年間の出動要請に応えることを求めるといった方策も考えられる。

非常時対応病院と協力病院のすべての職員に加え、非常時に前線で働く意志があり勤務先も派遣を許可してくれる非常時登録スタッフの確保も求められる。非常時対応の訓練を平時から定期的に実施する見返りとして、登録スタッフおよび雇用する医療機関に対し、何らかの経済的メリットを付加するといった対策も検討の余地がある。

今後、働き方改革の進展で医療スタッフの効率的な働き方が求められる。医療関係者が資格や所属組織、非常時対応の可否、訓練経験の有無などの情報を確実に登録する仕組みや、各病院の病床種別ごとの稼働状況を毎日報告する仕組みをつくることも必要だ。

また、これらの情報を毎日吸い上げる医療供給データベースも構築すべきだ。非常時には、現場の保健所が管轄エリア内の重症度別患者数やその所在地などの情報を入力し、これらの情報を吸い上げる医療需要データベースを構築しておくことも望まれる。

諸外国で速やかに給付金やワクチン接種が進んだ理由としてソーシャル番号の普及が挙げられる。日本でもマイナンバーにひもづけられた医療情報の非常時の活用を検討すべきだろう。

これらのシステム構築時には2つの要点がある。第1に被災地域の需要・供給の俯瞰的な情報を提供できるようにするため、医療需要と医療供給の各データベースを同一クラウド上に置くことだ。第2に需要データと供給データをマッチングして、患者転送先や医療スタッフの派遣先の最適解を提示するため、人工知能(AI)の機能を活用することだ。この2つが満たされれば、非常時対応病院などから送られてくる最新情報を基にしたリアルタイムの俯瞰情報や医療提供プランの作成が可能になる。

◇ ◇

24年度からの第8次医療計画では、従来の5疾病・5事業に感染症が新事業として加わり5疾病・6事業となる。筆者が提案する「非常時医療供給最適化システム」を構築する好機といえる。概要を早急に示すとともに、法整備の準備も急がれる。非常時にどの程度の非常時用病床を用意すべきかについて基本方針を国が示し、地域医療構想調整会議で地域ごとにどの病院が非常時対応病院や協力病院になるか、病床数はどの程度にするかについて協議を進める必要がある。

コロナが示した医療の課題(下)

適応力高める制度設計を

伊藤由希子・津田塾大学教授

いとう・ゆきこ 78年生まれ。東京大経卒、ブラウン大博士(経済学)。専門は実証経済学

ポイント

○ 緊急包括支援交付金、機能改善は限定的

○ 「公・民」二分論よりもデータを基に議論

○ 「脱・病床数依存」の経営モデルの構築を

「レジリエンス」とは「自身の自律的な力により環境の変化に柔軟に適応し、悪い状態から回復する能力」のことだ。本稿ではレジリエンスの観点から、新型コロナウイルス禍の医療体制の問題を検討したい。

2020年度には、4.6兆円の緊急包括支援交付金などの医療機関支援策が講じられた。20年度末までの交付額の約4割が、新型コロナ患者の受け入れ病床を確保した病院の空床確保料として使われている。

感染拡大前(18年度)の国民医療費は、入院医療費が年16.5兆円で、傷病分類別では国民全体のがんの医療費総額が年4.5兆円だ。いかに新型コロナの患者の入院先や転院先の病床を確保するために多くの費用を投入したかが分かる。

緊急包括支援交付金は診療の対価でなく統計上は医療費ではないが、いわば「見えない医療費」といえる。現時点の診療報酬請求の確定情報から推測すると、20年度の医療費は19年度に比べ、4%程度(約1.7兆円)減少すると見込まれる。しかしこの「見えない医療費」を含めると、減少分を数兆円上回る額が医療機関に支払われている。

◇ ◇

第1の論点は、緊急包括支援交付金が病院のレジリエンスにつながったのかという点だ。今後数十年の病院の機能改善につながるなら安い出費だが、逆にどさくさ紛れの利益配分に終わるだけなら痛い出費だ。

表は20年度末までの都道府県別の緊急包括支援交付金交付額(厚生労働省資料)を、同時期までの新型コロナ感染者の退院、療養解除、死亡者数の累計値で割った数値を示したものだ。患者1人の病床確保や治療体制のために医療機関に交付された平均額を示す。

21年3月末時点での全国の退院・療養解除(宿泊・自宅療養含む)は44万4千人、死亡者数9千人であり、1人当たりに換算した治療体制に対する交付額は全国平均372万円だ。軽症者が8割といわれるなか、空床確保をはじめとした医療費外の支出が驚くほど高額であることがわかる。

表では各地の患者数の構成比と交付額の構成比を比較している。本集計では、感染者数が拡大した地域では1人当たり交付は低額、感染が少ない地域では高額になるので、この数値のみで評価するのは早計だ。だが患者総数の72.3%を占める上位8都府県は、交付額では全体の47.6%を得るにすぎない。少なくとも感染拡大地域の医療提供体制を早期に立て直すレジリエンスにつながったとはいえないだろう。

第2の論点として、ではどのような政策ならば病院のレジリエンスを高めうるのかを考えたい。レジリエンスとは単なる金銭補償ではなく、病院のインセンティブ(意欲)と力をひきだすことだ。それにはまずインセンティブにマイナスとなる対策をやめるべきだ。

例えば「空床確保料」は集中治療室(ICU)1床空床確保につき1日当たり30万〜44万円が交付されるが、実際に患者が入院すると、空床時に匹敵する診療報酬は見込めないうえ、治療体制上のコストもかかる。感染拡大局面では、患者を受け入れるほど現場の人的負担が増すうえ、収入減にすらなりうる一方で、めったに感染者が出ない地域の医療機関には手厚く交付される。まっとうに治療にあたるほど、損をする制度だ。

今回の急性期病院の対応として、G-MIS報告医療機関(感染症に関わる病院の稼働状況を任意報告する機関)のうち100床以上の2896病院(急性期病棟あり)に限ると、約4割の「感染者受け入れのリスクをとらなかった病院」と約6割の「感染者(入院1人以上)を受け入れた病院」にほぼ二分された。ともに減収となった場合が多いようだが、両者の経営悪化の背景や程度は異なる。単に減収の補?をして病院の不満に応えるだけでは、医療提供体制の根本構造を変える機会を逸するだろう。

日本は人口当たり病院数も病床数も世界トップクラスだが、一病院当たりのスタッフは手薄である。各病院の役割の選択と集中が不十分で、様々な病態の患者が混在するため、各病院の受け入れ判断は場当たり的だ。最悪の場合、いざ感染症患者がいると知るや、皆が門戸を閉ざす医療になってしまう。火事の時に現場から逃げる消防隊を平時からつくるようなものだ。

非常時には、感染症患者の急増に対応できる急性期・高度急性期の診療体制を担う病院と、従前の診療体制を支えるため軽度な急性期や急性期後の患者を受け入れる病院がそれぞれの機能を発揮することが望ましい。不要な病床を減らし、人材や機器の中期的な融通を図ることも必要だ。そして非常時の動線を考えることは、平時の医療の機能分化と余裕につながる。両者の根本的な課題は共通している。

◇ ◇

次の政策の一手としては診療データ開示にインセンティブをつけることだ。厚労省は19年9月、急性期を標榜する公立・公的1455病院の診療実績を示し、一部の病院に急性期機能の再検証を促した。民間で急性期を標榜する病院を含むすべての病院で同様の診療実績開示が望まれるが、今も足踏み状態だ。民間病院側は「公費に頼り、経営努力の乏しい公立病院こそ再編すべきだ」と指摘し、公立病院側は「不採算医療を担当しない民間病院には任せがたい」と指摘する。

この手の議論は水掛け論で、要は「自分たちの現状は変えたくない」と言うに等しい。減収の理由が何であれ、補?されて当然という発想になる。従って筆者は「公・民」の二分論による役割の一般化は、論多くして益が少ないと考える。公であれ民であれ「現状を変えたい」という気持ちを持つことが必要であり、詳細な診療データを通じて「要・不要」を議論すべきだ。

例えば、日々の診療内容・件数が可視化されるPOS(販売時点情報管理)レジ的情報収集ならば技術的に可能で、レジリエンスの観点や急性期医療の実態分析としても重要だ。数カ月後の請求情報や現場の報告頼みでは対策が間に合わない。急性期医療の日々の実態を公開できる病院には平時の報酬単価を引き上げる代わりに、不採算分野の医療や平時からの人材育成を義務化する。また日々のデータは適切に市民に開示し、いざという時に頼れる病院を可視化すれば、命を預ける当事者が右往左往する状況は減らせるだろう。

一方、急性期医療の体制が十分でない病院をどうするか。答えは単純で、日常的に健康相談ができる病院を目指せばよい。これも急性期の体制を支える重要な機能だ。不要不急の受診の回避が続く今こそ、診療以外に求められる健康サービスを考える契機にしたい。

その際、医療者だけでは人手と発想が足りない。見守りサービスや旅行サービスと提携し、静養先や旅行先での体調管理を支える例もある。患者の生きる希望を引き出すのが健康を支える医療だとすれば、病床に隔離して治療するのが最善ではない。「病床なき成長モデル」を医療が工夫できる余地は大きい。