経済教室

SNS、統御より透明性重視 デジタル時代の法規制

山口真一・国際大学准教授

やまぐち・しんいち 86年生まれ。慶大博士(経済学)。専門は計量経済学、情報経済論、ネットメディア論

ポイント

○ 法規制検討では20〜30年後の社会想像を

○ 事業者を規制すると過剰な対応招く懸念

○ フェイクニュースは存在すること前提に

2020年の米大統領選後の展開は世界中の人々に衝撃を与えた。民主主義を先導する大国で、その根幹を揺るがす議会襲撃・占拠が起きたからだ。200年を超える米国民主主義の中枢で起きた暴力事件は米国の威信を大きく傷つけた。

そしてもう一つの特徴として、常にSNS(交流サイト)の動向が注目されたことがある。「選挙に不正があった」とする真偽不明情報や「Qアノン」といわれる陰謀論がSNSで広く拡散された。さらに事件後、「バイデン新大統領の就任式を欠席する」といった発信を続けるトランプ氏に対し、アカウントを永久凍結した米ツイッターなど、各プラットフォーム事業者が発信の制限に乗り出した。

こうしたプラットフォーム事業者の対応には、リベラル層から「アカウント削除や発信削除をより迅速かつ厳しく進めるべきだ」との声が上がる一方、保守層は「言論の弾圧だ」と反発した。またドイツやフランスからは「アカウント停止は法律に基づくべきで、企業が決めるべきではない」という反対が表明された。

SNSは誰もが世界に発信できる社会を実現し、「人類総メディア時代」をもたらした。その言論の場であるSNS上の発信を統御するのは政府なのか、プラットフォーム事業者なのか。「デジタル時代の法規制」を考える際に、今回の米大統領選は多くのことをわれわれに投げかけてくる。

◇ ◇

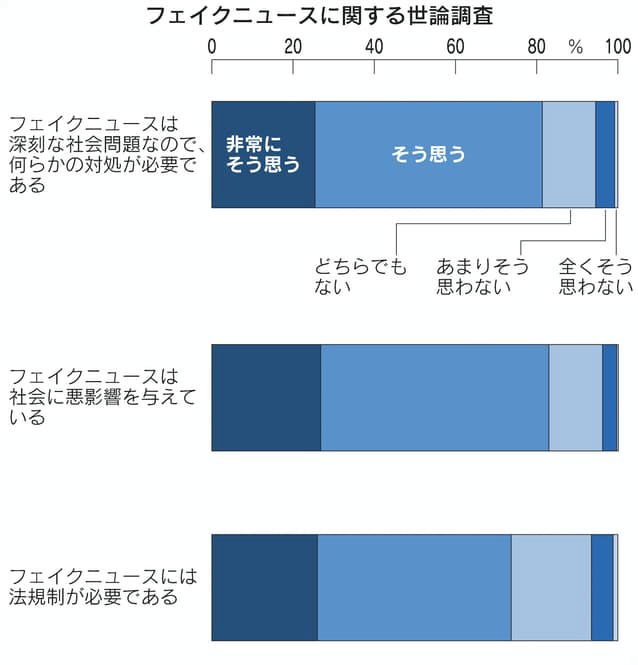

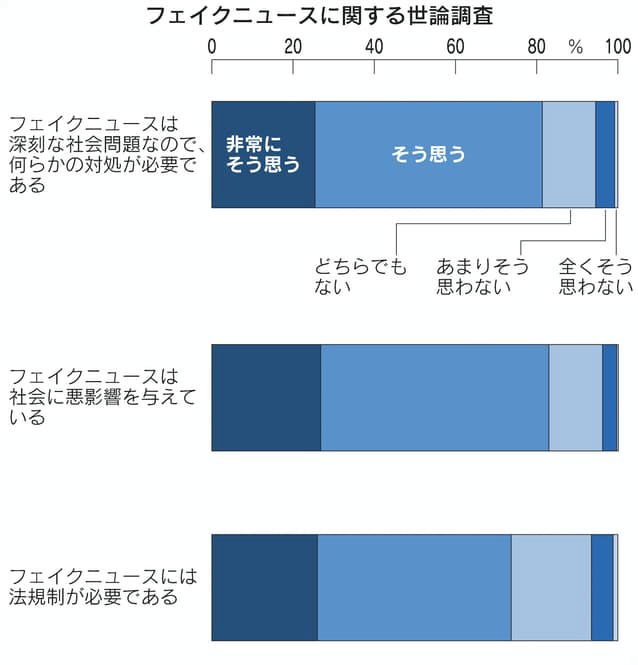

法規制という観点で、筆者は以前フェイクニュースに対する人々の考えを調査したことがある。日本では75%が「フェイクニュースには法規制が必要である」と答えた(図参照)。

だが社会全体に影響を及ぼすような法規制を検討する場合、20〜30年後の社会を想像する必要がある。その際にキーワードとなるのが「スリッパリー・スロープ(滑り落ちる坂)」という問題だ。類似した行為が連鎖的に展開され、次第に道徳的に許容できない行為に発展する現象のことだ。

今回のケースに当てはめると、SNS上のフェイクニュースや陰謀論を規制して罰則を設けるとする。しかしフェイクニュースというものは元来線引きが難しい。トランプ氏がフェイクニュースを発信していると指摘するメディアに対し、同氏自身も「メディアこそがフェイクニュースを流している」と反論していた。

このように線引きが難しいと、法施行直後は適切な運用がなされても、数十年後に仮に強硬な政権が誕生したとき、法解釈をどんどん拡大していき、やがて言論弾圧に使う可能性もゼロではない。まさに滑り落ちる坂のように法解釈を拡大し、許容できない行為がなされるというわけだ。

他国では既に現実のものとなっている。例えばマレーシアが施行していた偽ニュース対策法では、虚偽情報を発信した人に対し、罰金や禁錮刑を科していた。しかし実態としては、当時のナジブ政権はこの法律に基づき政敵を調査対象とするなど、強権的な手段として活用していた。なお、同法は政権交代後、19年に廃止が決まった。こうしたことはロシアやハンガリーなどでもみられる。

では社会全体の規制でなく、プラットフォーム事業者に法律で削除義務を課してはどうか。例えばドイツのネットワーク執行法(NetzDG)では「侮辱などの違法な内容がある」とユーザーから報告された場合、大手プラットフォーム事業者は直ちに違法性を審査し、違法と判断されるものは24時間以内に削除することが定められている。対応が十分でないとみなされた場合、最高5千万ユーロ(約65億円)という巨額の過料が科せられる。

一見すると表現の自由とうまく両立しているようにみえるが、問題も指摘されている。プラットフォーム事業者に、過剰に削除するインセンティブ(誘因)が働くことだ。つまり自由な言論の場を提供することよりも、違法性の微妙なものまで削除して罰金を逃れることを重視するようになるということである。これを「オーバーブロッキング」という。さらにその違法性を判断するのは、他国の一企業の社員や人工知能(AI)である。

実際、ドイツ自身が20年に発表したリポートで、現在はオーバーブロッキングが認められないとしつつも「オーバーブロッキングの危険については、常に、また、将来においても真摯に考慮しなければならない」と指摘している。

こうしてみると、私たちが謳歌している自由な言論空間が、いかに絶妙なバランスの上で成り立っているかが分かる。法規制を望む声は、そのまま自分たちを縛る可能性もあるのだ。

冒頭で「SNS上の発信を統御するのは政府かプラットフォーム事業者か」と問うた。だが「統御する」という発想自体がナンセンスなのだ。どちらによる統御も受けず、私たち一人ひとりが考え、情報を発信し、受信することが大切だ。

◇ ◇

では社会としてSNSの問題に対して何ができるのか。重要なのは、プラットフォーム事業者による自主的な対策を、透明性を確保したうえでさらに進めていくように促すことだ。

自由な言論空間とは、何を言ってもよい場所ではない。SNS各サービスには利用規約があり、誹謗(ひぼう)中傷や暴力の賛美を禁止するルールがある。自由な言論の場であることを重視していたツイッターがトランプ氏のアカウント削除に踏み切ったのは、この利用規約違反が理由だ。同社は以前からトランプ氏に利用規約違反だと警告を出していた。それでも暴力の賛美に関するポリシー違反がなされたとして、アカウントの永久凍結に至った。

この個別判断が適切だったかは、その後の影響を検証する必要があるので、ここでは評価を控える。しかし少なくとも、原則として自由な言論の場を提供しつつも、規約違反を理由に対処するという姿勢を今後も維持することが大切だ。

そしてその際に重要なのは透明性の確保だ。どのような基準でどう対応したのか、それは年間どれくらいあるのか。客観的な検証を可能にするように、透明性を確保することが大切だ。

シェアの大きいプラットフォーム事業者は、一企業の枠を越え、言論の場を提供する主体となっている。だからこそプラットフォーム事業者による恣意的な言論統制を避けるため、透明性が必要になる。さらにそれはローカルな情報(日本の情報)が分かる状態になっていることが望ましい。

最後に忘れてはならないのが、フェイクニュースやデマ、陰謀論というものは人類社会に太古の昔から存在していたということだ。SNSが普及し、それが可視化され、加速したにすぎない。だからフェイクニュースを撲滅するということはあり得ないし、そうした社会は不自然に統制されゆがめられた社会だ。重要なのは、何とか規制して消し去ろうと考えることではなく、そうした情報が身近にあることを前提として、いかに社会への影響を弱めるかを検討することである。