ネット表現の自由どこまで 米公聴会、強まるSNS規制論

フェイスブック、グーグル、ツイッターのロゴ=ロイター

米国でインターネットの成長を支えてきた法律の見直しが本格化してきた。1月に発生した連邦議会議事堂の占拠事件を機に米社会で危機感が高まり、SNS(交流サイト)の運営企業に投稿の管理強化を義務付ける案が浮上している。ただ法改正は合衆国憲法が保障する「表現の自由」の制限につながりかねず、曲折がありそうだ。

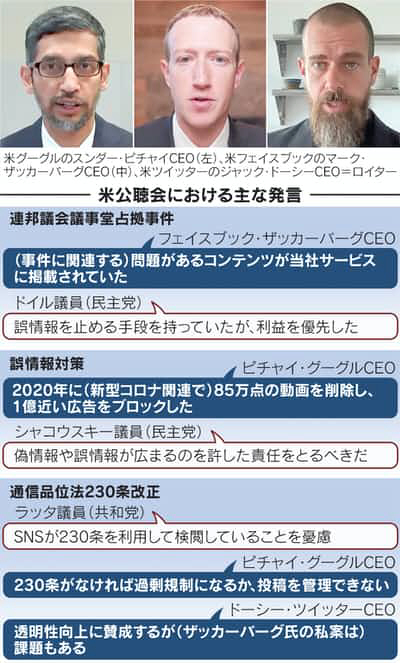

「事件はSNSによって生み出された」。議会下院のエネルギー・商業委員会が25日に開いた公聴会で、民主党のドイル議員は強い調子で語った。公聴会には米フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)らが出席し、5時間半にわたって事件とSNSの関連について厳しい追及を受けた。

米国ではトランプ前政権下で保守派が「SNSが検閲を実施して自分たちの発言を制限している」と不満を募らせていた。一方、民主党を中心にSNSが偽ニュースなどを拡散させていると問題視。議会は昨年11月にも公聴会を開いてSNS運営企業のCEOを呼んだ経緯がある。

与野党ともにSNSを批判するものの同床異夢の色合いが濃く、議論は深まらなかった。だが、1月の占拠事件で風向きが変わる。米ツイッターのジャック・ドーシーCEOは25日、「より幅広い環境に目を向ける必要があるが、当社にも責任はある」と述べた。

ナチス時代の反省により法律でネット空間の言論を規制しているドイツなどと異なり、米国は合衆国憲法の修正第1条で表現の自由を保障する。1996年に制定した通信品位法230条はSNSの運営企業が利用者の投稿に対して法的責任を原則問われない一方、投稿に手を加えることを認める。トランプ前大統領が廃止に意欲を示したものの実現できなかった。

ただ、事件を受けて民主、共和両党の間で230条の法改正実現に向け協調機運が生まれつつある。実際、超党派の議員は改正に向け、SNS運営会社に管理方針の明確化や定期的な報告書提出を義務付ける改正法案を今月17日に発表した。

今後はバイデン政権の出方が焦点となる。ホワイトハウスと民主党の議会指導部は230条改正に向けた協議を始めた。SNS運営企業の責任強化に賛成するバイデン氏が望む内容で改正案を一本化できれば、審議が進む可能性がある。

25日の公聴会では両党の議員が子供の「ネット中毒」を防ぐ重要性を訴える場面も目立ち、若年層の保護を法改正に盛り込む可能性を示唆した。

SNSの運営企業は「230条がなければ過剰規制か、まったく管理できないかのいずれかになりかねない」(グーグルのスンダー・ピチャイCEO)と法改正に抵抗してきた。だが、25日の公聴会でフェイスブックのザッカーバーグCEOが管理体制の強化を義務付ける「私案」を披露し、グーグルとツイッターも理解を示している。

ザッカーバーグ氏は「当社サービスには毎日何十億もの投稿があり、(誤情報などを)完全排除することは現実的ではない」と指摘する。代わりにSNS運営企業が一定の管理体制を整えることの義務化を提案し、自主的な取り組みで着地させたい考えをにじませた。

もっとも、こうした法改正でも「憲法の規定があり、困難が伴う」(米スタンフォード大学のシャント・アイエンガー教授)との見方が多い。資金や人材が豊富な大手企業に有利に働き、専門家の間では「新規参入が難しくなり、IT(情報技術)大手の肥大化につながる」との指摘もある。

(シリコンバレー=奥平和行、ワシントン=鳳山太成)

民主主義守る誤情報対策 欧州は官民共同で

表現の自由を守りつつ誤情報やヘイトスピーチなどの有害情報をどう遮断するか。米国以外の先進国でも対策が進む。

過去にホロコーストを経験したドイツは刑法に民衆扇動罪があり、ナチス礼賛などをもともと禁じている。しかし最近、移民問題などで排外主義も再び頭をもたげる。2017年には偽ニュースを放置したSNS(交流サイト)事業者に罰金を科す新法をつくった。

欧州連合(EU)全体では18年、官民でまとめた誤情報対策の行動規範にフェイスブックやツイッターが署名した。定期的に誤情報対策の状況を公表する。かねてロシアや中国によるインターネットの情報操作を問題視し、誤情報への対策を民主主義を守る重要な取り組みと位置づけている。

20年末には「民主主義行動計画」をまとめた。悪質な誤情報を流した人物には資産凍結などの制裁を加える。情報の真偽を確認するファクトチェック団体とデジタル企業が協力する基準づくりや、誤情報に誘導する広告の禁止なども進む。

みずほ情報総研の中志津馬シニアコンサルタントは「欧州は企業の自主規制に任せてきたが、官民が協力してルールを執行する『共同規制』にかじを切ろうとしている」と指摘する。表現の自由を重視し、規制に消極的だった米国にも今後影響を与える可能性がある。

日本では2020年、ヤフーなどプラットフォーム企業や有識者が参加する「ディスインフォメーション(偽情報)対策フォーラム」が設立された。ファクトチェックの普及や、情報リテラシー教育などで報道機関との連携を目指している。