アナザーノート

コロナで染み出す心の不調 水にたとえると

浜田陽太郎

高齢ニッポンの行方を複眼的にとらえる

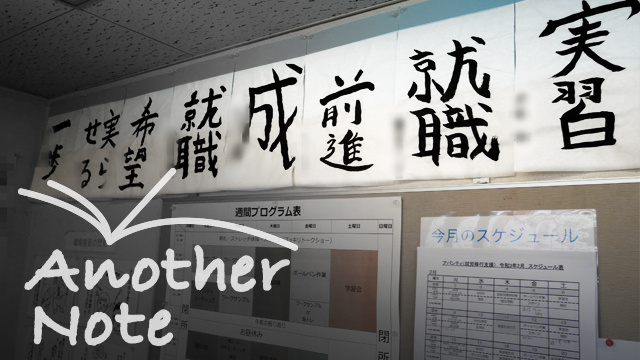

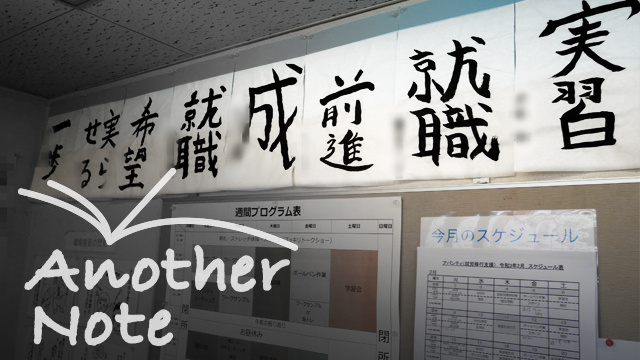

写真の中の習字、お手本通りの整った字ではないかもしれません。でも、書いた人の切なる思いが伝わってきます。

実習、就職、前進……。ここは心の不調でメンタルヘルスを崩した人が、仕事に就くためのトレーニングをする場です。後ほど、詳しく紹介します。

コロナとメンタル

普段は地下水脈を流れる「心の不調」が、コロナ禍が吹き荒れる地表にじわりと染み出してきているようです。

新型コロナウイルスの感染後、5人に1人が不安障害や不眠などメンタルの問題で診断を受けていた――。昨年11月、英オックスフォード大はこんな研究論文を発表しました。メンタルで初めて診断を受ける割合は、インフルエンザなど他の病気と比べて約2倍になるといいます。

日本では2020年の自殺者数が、リーマン・ショック以来11年ぶりに増えました。女性の増加が目立ちます。

コロナに感染した人に限らず、今回のパンデミックが引き起こした社会・経済の変調が引き金になり、普段は意識の奥底にある不安が膨張し、心を脅かす。誰にでも起こりうることです。

政府は先月、「孤独・孤立を防ぎ、不安に寄り添い、つながる」ための部署をつくり担当大臣を任命。官邸で開いた緊急フォーラムには、菅義偉首相も出席して、タレントの中川翔子さんらの話を聞きました。

孤独・孤立が深まれば、しばしば不安やうつなどの心の問題を引き起こします。

「自殺を防ぐためには、誰も追い詰められることのない社会をつくることです。メンタルヘルスは、自殺だけでなく生活困窮や引きこもりなど、あらゆる問題と関わっています」。オックスフォード大の論文を紹介してくれた国立精神・神経医療研究センターの藤井千代さんは話します。

ただ、日本社会には、心の問題を身近に相談できる窓口が少ない。本来なら市町村に担って欲しいところですが、法律での位置づけが弱く予算がつきにくいといいます。

このため、藤井さんは厚生労働省の検討会で、高齢者介護や母子保健などと同様に市町村が中心になって地域住民のメンタルの「保健」を担う体制づくりを訴えてきました。

メンタル不調がある人や家族が地域で孤立したり、問題が複雑化したりする前に支援を届けることで、誰も追い詰められない社会になってほしい――。藤井さんの願いです。

メンタルヘルスの不調から生まれた負の感情がよどんだり、行き場を失ってあふれ出したりしないよう、地域に用水路を整備する。私は、そんなイメージで理解しました。

ここまで意識して、メンタルヘルスという言葉を使ってきました。行政や医療の用語である「精神保健」や「精神疾患」を使ったとたんに、読んだ人に「自分は関係ない」と引かれてしまうことを恐れたからです。

心の病気、つまり精神疾患の患者は増え続けていて、国内で約420万人。30人に1人以上いる計算です。一生の間に、気分障害やアルコールの乱用を含めた心の病気にかかる割合は5人に1人以上という研究もあります。

誰でも関係するはずの「心の健康」の問題は、病気や障害として語られ始めたとたん、目をそむけたくなる。限られた「困った人」の問題として切り離したくなる――私たちに、そんな感覚がないでしょうか。

「困った人」は、実は支援を必要としている「困っている人」なのかもしれません。

地域で受け止める

さて、冒頭の「習字」に話を戻します。

この就労移行支援のトレーニングセンター「アバンティ」をつくったのは、地域ソーシャルワーカーの岩上洋一さん(54)。2009年、埼玉県宮代町で社会福祉法人「じりつ」を立ち上げ、就労のほか、精神障害で生きづらさを抱えてきた人が地域で暮らせるよう、実に多様な活動に取り組んできました。

町内の小中学校で福祉教育の授業を開いて当事者が体験談を発表する。夏祭りの交通誘導をする。地元の日本工業大学の学生がデザインしたカフェを開いて当事者もそこで働く……。

地域に水路を張り巡らせ、見えにくい精神障害の存在を見えるようにしている、と言えそうです。

やはり厚労省の検討会のメンバーである岩上さんは、「地域で支援ができないゆえに、心の問題の困り事をすべて病院に引き受けさせてきたのが日本社会」と話します。

コロナの患者を受け入れるベッドが足りない中、「日本のベッド数は世界一多い」ことが注目されました。約150万の病院ベッドの2割を占めるのが、精神病床です。平均在院日数265日、在院5年以上の患者が9万人。減少傾向にあるものの、国際的にみて入院の患者が多く、期間が長いのが特徴です。

岩上さんは、こうした長期の入院患者の退院支援に取り組んできました。精神科病院を訪ね、「長く入院する患者が多いのは病院のせいじゃない。引き受けられない地域のせいなんだから、支援させてください」と語りかけてきました。

病院に滞留してしまった「心の問題」を地域へと戻すためのパイプを通そうとしている。私にはそう見えます。

今から7年ほど前、厚労省で、病院の建物を居住施設に転換する案が検討されたことがあります。外部の人間が患者に接触して要望を聞き取りやすくなり、本格的な地域での暮らしにつなげやすい。そう考えた岩上さんは「検討に値する」という意見を表明しました。

一方、反対する患者や支援者の団体は「病院が患者を囲い込み、隔離・収容する実態は変わらない」と強く反発しました。

岩上さんを支持する署名コラムを書いた私も、反対する人たちに名指しで批判されました。150人が参加するシンポジウムで、自分の名前が激しい糾弾の対象として連呼される。そんな経験を通して、精神科医療をめぐる不信や怒りは底なし沼のようだと感じました。

矢面に立った岩上さんにとって大変な時期でしたが、障害当事者の歌人から届いた「僕たちのために、希望の苗を植えてください」という言葉に勇気づけられたといいます。

「社会正義を唱えることに酔うのではなく、それを成し遂げるソーシャルワーカーでありたい」。岩上さんの信念に、私は強く共感しつつ、記者としての自分の来し方も省(かえり)みます。

孤立する家族

心の問題で苦しむのは当事者だけではありません。多くの痛みと苦しみを引き受けてきた家族もいます。

やはり7年前、精神障害の娘を持つ50歳代の女性に会って話を聞いたことがあります。

度重なる家庭内暴力、80キロで走る車から飛び降りる、包丁で自分の胸を突く、といった自殺未遂……。「お母さんの育て方が原因」という言葉を医師から浴びせられた経験を語る悔しく悲しげな表情が、印象に残りました。「安定していられる安全な場所は精神科の閉鎖病棟以外にない人がいる。退院促進だけを良しとする風潮は、家族をさらに追い詰めることになるケースもあることを知ってほしい」。それが彼女が訴えたいことでした。

1カ月ほど前、女性から再び連絡がありました。

精神疾患の子を持つ家庭をモデルにした小説を書いたといいます。引きこもり状態だった長男による家庭内暴力に苦しんだとされる元農林水産事務次官による19年の刺殺事件に触発され、「家庭内で追い詰められていくプロセスを知って欲しい」という一念から筆をとったといいます。

娘は精神科病院に入院して14年になったそうです。

なぜ小説なのかと尋ねると、「驚かれあきれられる他人事ではなく、物語として心の奥に語らなければ、いつまでたっても精神障害に対する理解は進まないから」という答えが返ってきました。

草稿を一気に読みました。それだけ力のある内容でした。小説は出版のメドが立ったといいます。地下水脈のように深いところにある家族の苦難が、一人でも多くの人に伝わることを願わずにいられません。

1都3県では緊急事態宣言がまた延長され、どうしても気分が沈みがちです。それでも、社会の隅々まで水を循環させ、よどまないようにしたい。「心の健康なくして、真の身体的健康はない」(”without mental health there can be no true physical health”)。世界保健機関(WHO)の初代事務局長、ブロック・チゾム氏が語った言葉は、コロナ禍のなかで反芻(はんすう)される価値があると思います。

筆者のおすすめ

1本目は、コロナ禍対応などで過酷な労働を強いられる官僚たちの姿を、厚労省の元キャリアに語ってもらったインタビューです。2本目は、民間病院にコロナ患者用のベッドを増やしてもらう方策について。もう1本は、ヤギとともに働く社会企業家の姿を描いています。読む人の「心の清涼剤」になればと願いを込めました。

霞が関、崩壊への危機感 職場を愛した元官僚が語る現実

コロナ患者のベッド、どう増床 政策オタクが語る秘策

除草はあの動物と 補助金なしで稼いだ「いい色のお金」