経済教室

合意形成偏重に落とし穴 政治とコミュニケーション

野口雅弘 成蹊大学教授

のぐち・まさひろ 69年生まれ。早稲田大政経卒。ボン大博士(哲学)。専門は政治学、政治思想史

ポイント

○ 政治は合意形成と選択肢提示双方が必要

○ 議論なき「安定」優先は政治を貧困化する

○ 対決重視は分断を加速させる懸念がある

「菅(義偉)総理には菅官房長官がいないという問題がある」。あるインタビューで、安倍晋三前首相はこう述べた。7年8カ月もの長期にわたり第2次安倍政権が継続しえたのは、菅官房長官の「安定」感があったからこそだといわれることも多い。

それ以前の民主党政権は、鳩山由紀夫内閣による沖縄・普天間基地の移転問題に伴う二転三転を筆頭に、「ゴタゴタ」した時期だったという記憶が残った。こうした民主党政権を否定する形で再登場した自民党政権は、ゴタゴタを徹底的に回避することによって自らを正当化してきた。

官房長官時代の菅氏の安定感は、方針を示して「ブレない」こと、そしてゴタゴタにつながるような話をしないことによって生み出された。記者会見でも「その指摘は当たらない」「答弁は差し控える」「全く問題ない」という表現で話を終え、理由を述べないことがよくあった。

政治部記者や政治学者の幾人かはこうした話法を「鉄壁」と称した。しかし長所は短所である。ゴタゴタは結果は別にして、それなりに真剣な議論が存在したことを意味する。それに対し、ブレないという手法は、人の話を聞かない、あるいは対話を通じて考えを修正し、合意を形成し、政策をバージョンアップすることが難しいやり方であるともいえよう。

菅首相は自分と見解が異なる官僚は左遷すると明言し、実際にそうしてきた人であるという。ゴタゴタという炎症状態を完全に抑えてしまおうとすると、それなりに強い副作用が出かねない。今の政治における言葉の届かなさは、そのあたりに原因があるのかもしれない。

◇ ◇

価値観や感性が異なる複数の人間が集まって、集団としての決定をしようとするとき、私たちは一つの結論に到達できるように、丁寧にかつ妥協的に話を進めようとする。合意形成型のトーク(語り)が求められるのは、こうしたときである。

中学校のクラスや大学のサークルから、職場のプロジェクトチームまで、こうした志向のコミュニケーションは私たちの日常生活の多くの場面で使われている。それぞれの見解の隔たりを埋め、互いに歩み寄る努力が、このトークでは建設的な貢献として評価される。いわゆる「コミュ力(コミュニケーション能力)」という言葉もしばしばこうした意味で用いられる。

ただし、政治的コミュニケーションはこれに尽きるわけではない。大きな方向性をめぐる、対抗的な選択肢提示型のトークも必要なのだ。原発推進か脱原発か。夫婦別姓に賛成か反対か。あるいは議会や企業の取締役会の一定割合を女性にする「クオータ制」を導入すべきかどうか。どちらかを選ぶことで、私たちの社会のありようは大きく変わる。しかし、「あれかこれか」の問題なので、かなり激しくぶつかり合うこともあるかもしれない。

きちんと論争すべきこうした大きな課題について、与党と野党がお互いの立場を明らかにし、理由を述べて討論し、次の選挙のときの選択肢を示すことは、民主政治に不可欠なトークである。

ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンは「政権党と野党というコード」について、つぎのように述べている。「民主化は、システムの頂点をその他の可能性を組み込むための出発点として、システム全体が偶然的なものとなるための出発点として把握する」(「社会の政治」第3章7、法政大学出版局)

現政権が推進しようとする政策とは異なる選択肢に乗り換えることを可能性として保持しながら、暫定的に今の政権を支持するというのが、現代の民主政治の論理だというのである。この場合、今の「現実」を既成事実化することなく、その現実にあらがいながら、それとは異なる「構想」を語るオポジション(反対派ないし野党)の存在が不可欠となる。

パスカルは「圧政とは、他の道によらなければ得られないものを、ある一つの道によって得ようと欲することである」(「パンセ」断章332、中公文庫)と述べている。民主政治においても「ある一つの道」だけがあるのではない。私たちに求められているのは、必要に応じて複数のトークを複合的に用いる技量である。

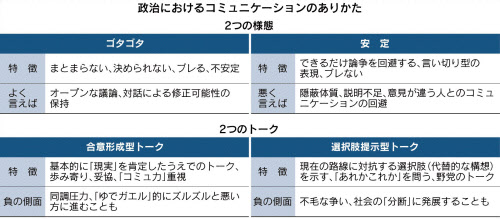

政治的コミュニケーションに関する現代の不満の原因を、ゴタゴタと安定という対になる様態と、合意形成型と選択肢提示型という2つのトークを使って表現するならば、つぎのようになる。

制御しきれない論争の噴出はゴタゴタ感を生む。しかし、論争を封印することによる安定性の確保は、疑問や批判を受けてコミュニケーションを深める可能性を損なってしまうことになるだろう。民主党政権末期には前者が問題にされたのに対して、コロナ禍の今は、むしろ後者が不満を生んでいるようにみえる。

政治において合意形成型のトークが重要なのは言うまでもないが、このトークだけが支配的になると、どうしても構成員に同調圧力がかかりやすくなる。

私たちは、東京オリンピック・パラリンピック招致の是非をめぐる住民投票(レファレンダム)をしていない。これまでも五輪招致をめぐっては、開催候補都市となったドイツのハンブルク、オーストリアのインスブルック、カナダのカルガリーなど各地で住民投票が行われている(いずれも否決)。

選択肢提示型のトークを排除したことは、コロナ禍での東京五輪開催をめぐる議論をさらに難しくしている。安定志向で実務重視、したがって合意形成型の統治スタイルにおいては、反対を表出しにくいことからくるモヤモヤが蓄積しやすい。

一方、選択肢提示型のトークが全面的になると、別の問題が生じる。不毛な争いを煽(あお)って、政府ないし執行部の足を引っ張っているだけではないかという疑念が生まれる。合意形成を重視すると、野党の振る舞いはどうしても不愉快にみえてくる。そしてそればかりでなく、敵対する党派が相互にコミュニケーションできないほどにまで対立するようになれば、トランプ時代の米国がまさにそうであったように、この緊張は分断へと至る。

◇ ◇

合意形成型トークか選択肢提示型トークか。この選択と切り替えはつねに難しい。会社などで責任のある役職を担っている人は、前者のトークに傾斜しやすい。既定路線を覆すような選択肢を出してくる部下には、空気が読めない「コミュ障」なやつ、と言ってやりたくなることもあるだろう。しかし合意形成型のトークを続けているうちに、やめるべき戦争をズルズルと継続するような愚は避けなければならない。

「あれかこれか」という選択の前に立たなければならないことはそう度々あることではないが、その機会はいつかの時点で必ずやってくる。

思想が競争できる環境を 政治とコミュニケーション

山本龍彦 慶応義塾大学教授

やまもと・たつひこ 76年生まれ。慶応義塾大法卒、同大博士(法学)。専門は憲法学、情報法学

ポイント

○ SNSなどが言論空間の新たな統治者に

○ 「関心経済」による一元支配の流れに懸念

○ 言論空間を再設計して知る権利の実現を

憲法学では、長く「思想の自由市場」という考えが支持されてきた。悪質・有害な言論や思想は、それへの批判言論によって淘汰されるから、市場での競争に任せておけば自然と良い言論が生き残っていくという考えだ。そこでは、政府が市場に立ち入り、言論の善しあしの判定者になることが、民主主義にとって最大のリスクとみなされる。

自由競争への信頼を基調としたこの憲法学説は、SNS(交流サイト)などのプラットフォームが言論空間の「新たな統治者」となった時代に、どこまで妥当性を有するのか。「アラブの春」から約10年、今やSNSは、偽情報や誹謗(ひぼう)中傷など、健全な政治的コミュニケーションを阻む諸現象の温床となり、言論空間のカオス化を導いているようにも見える。このとき、言論空間への国家の不干渉を是とする思考は、むしろ民主主義を否定する方向に作用しないか。

◇ ◇

まず指摘しておくべきなのは、少なくとも日本では、思想の自由市場論は新自由主義と必ずしも同義ではなかったという点だろう。現実には、放送法上の諸規律や、著作物に関する独禁法上の再販制度など、言論空間にかかわるさまざまな法制度が存在してきた。国家はそれらを複雑に組み合わせて情報の多様性を意図的に作り出し、民主主義の維持と人格発展を目的とした「知る権利」の実現に応えてきたように思われる。

近年の問題は、プラットフォームがあらゆる言論の門番となることで、こうした諸制度が生み出してきたバランスが崩れ、言論空間が単一の論理と倫理に支配される可能性があることだ。「関心経済」とも呼ばれるそれは、魅力的なコンテンツを無料で提供して利用者の関心を引き、この関心(消費時間)を広告主に売る。そこでは、いかに閲覧数を増やし、滞在時間を増やすかが勝負となる。この論理の下では、丹念な取材を基に書かれた退屈な真実よりも、座して書かれた刺激的な噂話の方がもうかり、炎上が利益を生む。

そして関心を引く偽情報は、フェイククラウド(偽群衆)も手伝って、真実よりも速く拡散する。また、閲覧履歴などから利用者の政治傾向が分析され、その者の関心を引く情報が選択的に提供されるため、エコーチェンバー現象(似た者同士がつながり、思想が極端化していくこと)により利用者が部族化して分断が加速していく。中庸の思想は関心を集めずに埋没するだけでなく、部族化した空間でしばしば「狩り」の対象となり、沈黙を余儀なくされることもある。

はたしてそこで、国家の何の関与もなく、先述の「知る権利」が実現し、悪質・有害な言論が競争を通じて矯正されることを期待できるだろうか。

表現の「国家からの自由」に拘泥し、思想の自由市場を徹底して放任主義的に捉えてきた米国でも、重要な変化が起きつつある。米コロンビア大のティム・ウー教授は、プラットフォームの台頭により関心経済が言論空間を一元支配しつつあるなかで健全な政治的コミュニケーションを取り戻すには、米国の伝統を見直し、むしろ市場に対する国家の介入義務を強調することが重要だと説く。

米国では、表現の自由の新自由主義的な解釈から、放送規制なども年々緩和されてきたが、それにより言論空間は「何でもあり」の世界となり、この憲法的自由は、民主主義者の武器というより、皮肉にも人種差別主義者や権威主義者といった反民主主義者の武器と化してきたともいわれる。

では、国家はこの空間にどう関与すべきか。例えばトランプ前米大統領のSNSアカウント停止を含む一連の騒動に過剰反応して、プラットフォームに一律に厳格な法的責任を課そうという論調には警戒が必要だ。言論に関わる「プラットフォーム」は多様で、少なくとも(1)SNSアプリの層(ツイッター、フェイスブック)(2)これに場を与えるインフラ層(アップル、グーグル)(3)クラウド基盤を提供する層(アマゾン・ドット・コム)――がある。

(1)は、利用者が一定数を超える場合には、重要な公的コミュニケーションの場にもなるから、事業者に偽情報などへの積極的な対応を促していくことが必要となろう。が、(1)層の新規参入が実質的に許容され、利用者が複数のSNS事業者を選択できる限り、事業者にもその価値観を表明できる表現主体たる地位を認めるべきで、具体的な対応方針の決定・実施については事業者側の自由を尊重する必要がある。(1)層でのポイントは、方針などの透明性や説明責任、削除などに対する適正手続きの保障である。特に有害情報対策に人工知能(AI)を用いる場合、過剰削除のリスクもあり、救済の手続きがより重要となろう。

他方、(2)(3)は基盤的性格がより強く、そこからの排除は決定的な意味をもちうる。仮に利用規約で特定の思想を禁ずれば、当該基盤に依存する全SNS事業者は利用停止とならないよう関連言論を積極的にフィルタリングするようになり、当該思想は社会全体から事実上姿を消す。プラットフォームは、市場支配力を根拠に言論空間も支配できるわけだ。特に(2)(3)が海外事業者で占められる場合、国内の民主主義が歪曲(わいきょく)される危険もある。思想市場の健全性を保つには、競争政策と安全保障の視点をも組み合わせた規律が必要となろう。

ジャーナリズムを、プラットフォーム上でどう保護していくかも重要だ。海外では、ニュースコンテンツの適切な使用料の支払いをプラットフォームに義務づける立法が検討されている。また、関心経済の下、情報の真偽や質にかかわらず、とにかく「バズった」コンテンツに多額の広告料が支払われる傾向もみられるが、注意を要しよう。

国家は、アドネットワークや瞬時に広告枠をやり取りするリアルタイムビディングといった、非常に複雑化したオンライン広告の取引実態を解明し、利用者データの取り扱いも含め、徹底してその透明性を高めるべきだ。また、ファクトチェックなどと連動させ、良質のジャーナリズムにしっかりお金が回るような広告モデルの構築を支援していくことも必要だろう。

◇ ◇

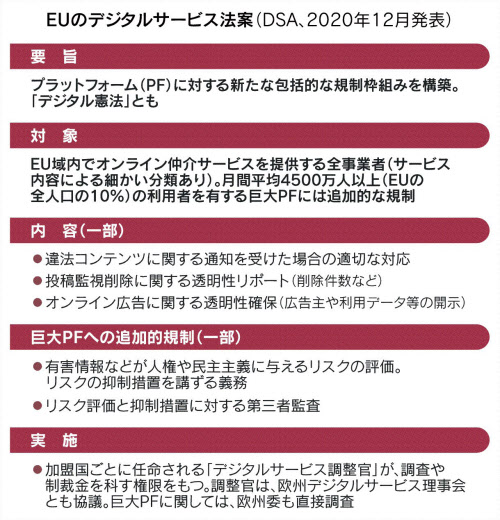

2020年12月、米国が大統領選で動揺するなか、欧州連合(EU)は、利用者の基本的人権と民主主義を守るため、プラットフォームに新たな責任を課すデジタルサービス法案(DSA)を公表した(表参照)。この包括的な立法は、EU議会では「デジタル憲法」とも呼ばれている。

日本でも、平井卓也デジタル改革相がデジタル社会の未来像を盛り込んだIT基本法改正案をデジタル憲法と称したが、言論空間の大胆な再構築に向けたビジョンを欠いたそれは、「憲法」というには物足りない。省庁横断的な視点をもって、カオス化した言論空間にコスモス(秩序)を与えること。これもまた、デジタル庁の最重要任務の一つというべきだろう。