危機克服への道筋(1)

真の「自由」の意味問い直せ

岩井克人 国際基督教大学特別招聘教授

ポイント

○ 米中の2つの反理想郷が対立する状況に

○ 主権者の役割と国民の役割の均衡が重要

○ 自粛頼みでは日本は次の危機耐えられず

2020年、私たちは新型コロナウイルスに苦しんだ。明けて21年、ワクチンという一条の光が見えるが展望は依然として暗い。

しかし暗闇の中で少なくとも一つのことを考え直すことができた。「自由」についてである。その意味を論じる前にまずは米中の対立について語ってみたい。

米中対立の起点を「米国を再び偉大に」と叫ぶトランプ氏が大統領に選出された16年とするか、「中華民族の偉大な復興」を唱える習近平(シー・ジンピン)氏が国家主席となった13年とするかは意見が分かれるだろう。米中対立がこれからも続くのは間違いなく、米大統領がバイデン氏になっても変わることはない。

だがコロナ危機の中で、対立する2つの大国に対する人々の意識は大きく変化した。ともに「ディストピア(反理想郷)」とみられるようになったのである。

◇ ◇

20世紀を特徴づける最大の対立は米ソの対立だ。第2次大戦前から経済大国の米国は戦後、資本主義陣営の盟主として振る舞う。他方、1917年の革命を経て最初の社会主義国として誕生したソビエト連邦も戦後、社会主義陣営の盟主の地位を占めた。米ソの冷戦が始まり、2つの政治経済体制が優劣を競い合った。

重要なのは、米国もソ連も自らの政治経済体制を人類にとっての究極の形態として提示したことだ。米ソの対立は世界中の国が追い求めるべき「ユートピア(理想郷)」の争いだった。

米国の主導下、80年代に加速した資本主義のグローバル化の中で、89年にベルリンの壁が崩壊し、91年にはソ連も解体する。壁崩壊の直前に発表された「歴史の終わり」で米政治哲学者フランシス・フクヤマ氏は、人類を支配したイデオロギーの争いの歴史は終わり、資本主義と民主主義を柱とする政治経済体制こそ究極の勝者だと宣言した。

そして90年代を通して米国資本主義は未曽有の高成長を謳歌したのである。

しかし、歴史は終わっていなかった。

21世紀に入り、米国資本主義が変調をきたす。IT(情報技術)バブル崩壊に続き、08年にはリーマン・ショックを引き起こす。また80年代からの所得格差の拡大が加速し、上位1%の高所得層が全所得の20%を得る先進国の中でも突出した不平等な国になった。

そこにウイルスが襲う。だがトランプ大統領は科学者の発言を嘲弄し、個人の行動の自由を強調し続ける。対策は混乱し、感染者も死者も世界最多となる。

米国は一転してディストピアとなったのである。

資本主義のグローバル化のもう一つの勝者、中国も同様の運命をたどった。

低賃金労働を武器に世界の工場となった中国は、10年に世界第2の経済大国となり、多くの途上国に経済の成長モデルを提供する希望の星となった。

だが武漢で新型コロナが発生すると、当初その情報を隠蔽して世界に感染を拡散させてしまう。強権的手法で感染を抑え込むと、コロナ対策を名目として個人への監視を大幅に強化する。さらに混乱に乗じて香港の自治を弾圧するに及んで、中国もディストピアとみられるようになった。

21世紀は、2つのディストピアが対立し合う世紀となったのである。

◇ ◇

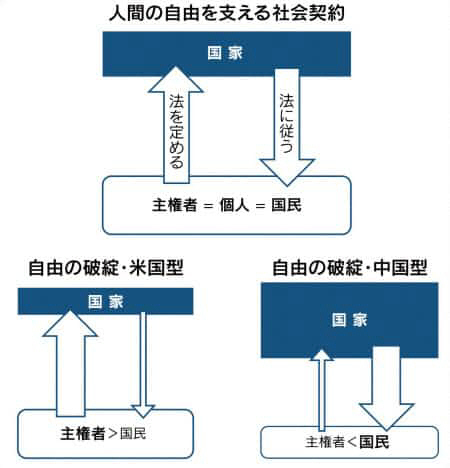

この対立を理解する鍵となるのが、昔私たちが勉強した「社会契約論」である。

社会契約論の出発点は、個人が利己心を自由に追求する自然状態とは、互いが互いの敵となる戦争状態という想定だ。その悲惨さから脱出するため、人間は互いに契約を結び「国家」を作ることになったという。

「自ら定めた法に従うことこそ自由である」とは社会契約論の創始者の一人、ジャン・ジャック・ルソーの言葉だ。だが自然状態の人間は他者の自由の侵害を禁じる法を自ら定めたとしても、自らの良心以外には法を強制するものはない。

社会契約論の最大の貢献は、利己的な人間であっても、国家を媒介とすれば自ら定めた法に従うことが可能になるという洞察だ。すなわち私たち人間は国家に対し「主権者」という役割と「国民」という役割を同時に果たすことができる。主権者として法の決定に投票を通して等しく参加し、国民としてその法に等しく従う義務を負うのである。それにより人間は、互いに侵害しあう自然状態の自由の代わりに、同じ社会の中に生きる他者の自由と共存しうる、真の意味での「自由」を獲得することになる。

コロナ危機とはまさに戦争状態である。各人の自由な行動が互いの感染確率を高めてしまうからだ。

米国の場合、トランプ大統領は個人がマスクをしない自由を擁護し、参加者が密集する支持者集会を開き続けた。主権者意識のみ強調され、法に従う国民としての義務が軽視される。その結果、爆発的な感染拡大が起き、人々の行動の自由が逆に大きく制限された。

中国の場合、国家が定める法に従う義務のみが強調される。監視体制の強化はウイルスの再流行を抑えたが、法の決定に参加する主権者としての役割を個人からさらに奪った。

社会契約論が示したのは、人間の自由は主権者としての国家への関わりと国民としての国家への関わりという2つの関係により支えられていることだ。ディストピアとしての米中が示したのは、その関係の不均衡がもたらす自由の破綻の2つの形にほかならない。

20世紀の私たちは、米ソが標榜する2つのユートピアのどちらを選ぶかを迫られていた。21世紀の私たちは、2つのディストピアのいずれにも陥らないよう、2つの関係の間の均衡を探り続けていくしかない。

日本のコロナ危機対応の基本は「自粛」である。政府が平身低頭して「お願い」し、人々は周囲に配慮しながら身勝手な行動を「慎んで」きた。それは社会契約の均衡からは程遠い。

確かに日本は人口当たりの感染者数や死者数は欧米より少ない。だが多くのアジア諸国も同様で、その中では日本の成績は悪い。アジアと欧米の被害の差が何に起因するのかは不明である。いま言えるのは、世界には感染しにくい運の良い国と感染しやすい運の悪い国があるということだ。日本はたまたま運の良い国の一つだったにすぎない。

そして今回の危機が去っても、いつか世界は新たな危機に襲われる。そのとき、日本は運が良いとは限らない。今回のような「自粛」では、米中が具現したディストピアのいずれかに陥る真の危機を迎えるだろう。

国家とは「自ら定めた法に従う」という人間の真の自由のための媒介だ。私たちが法に従うのは、それが主権者として自ら決定に参加した法であるからだ。私たちが法の決定に参加するのは、それが国民として自ら従う法であるからだ。

次なる危機がディストピアを招かないために、社会契約論の基本に立って、国家に対する主権者のあり方と国家に対する国民のあり方を構築し直す必要がある。それは実は明治維新以来、日本にとっての最大の課題にほかならない。

いわい・かつひと 47年生まれ。東京大経卒、MIT博士(経済学)。専門は理論経済学

危機克服への道筋(2)

感染の「傷痕」回避、総力結集を

ローラ・フェルトカンプ コロンビア大学教授

ポイント

○ コロナの恐怖で経済成長の長期停滞懸念

○ 資本ストックに残される傷痕もコストに

○ 感染症の国際的な監視体制の構築が急務

「いつになったら元通りの生活に戻れるのか」とよく聞かれる。筆者の答えは「二度と戻れない」だ。ワクチンや治療法が開発できないという意味ではない。新型コロナウイルスが根絶される可能性は大いにある。だが今回のパンデミック(世界的流行)は家庭、経営者、グローバル経済にとってトラウマとなる出来事だ。その傷痕はなかなか癒えない。こうした出来事が残す傷痕の一つが恐怖だ。

恐怖があると人はリスクをとらなくなる。多くの場合、恐怖心のおかげで人間は命を落としかねない行動を回避し、生き延びてきた。だが経済的にみると、恐怖は高いものにつく。投資家や経営者はリスクをとる見返りに利益を得るからだ。健全なリスクテイクは持続的で堅実な成長に欠かせない要素だ。恐怖が新型コロナの置き土産として残されたら、経済成長は一世代にわたり低迷しかねない。

恐怖が生じるのは、きっと悪いことが起きると考えるからだ。恐怖は「確率評価」に根差している。トラウマになるような異常な出来事は恐怖の源泉となる。

サイコロ投げの例で説明しよう。何度投げても1から6までの数字が出る。これを繰り返すうちに、どの目の出る確率も6分の1だと評価は定まるだろう。ある日、サイコロを投げたらゼロの目が出たと想像してほしい。これは異常な出来事だ。ゼロが出る可能性があるとは知らなかったし、考えたこともなかった。このたった1回の結果で、サイコロの出る目の確率についての見方は変わってしまう。その後2度とゼロは出ないとしても、ゼロの恐怖が植え付けられたからだ。

ゼロの目は確率評価に傷痕を残し、恐怖を生み出す。今回のパンデミックはサイコロのゼロの目のようなものだ。大半の人はパンデミックで経済活動が停止する可能性など考えたこともなかっただろう。もはや私たちは経済的リスクをこれまでと同じように考えられない。これが「傷痕効果」だ。

◇ ◇

米セントルイス連銀のジュリアン・コズロウスキ氏、米ニューヨーク大学のベンキー・ベンカテシュワラン氏との共同研究で、筆者はパンデミックの傷痕効果により生じる長期的損失や投資の変化を定量化した。

最大の難関は恐怖の数値化だった。従来の経済学は、すべてのプレーヤーは起こりうる事象の真の確率を確実に知っているとの前提に立つが、異常事象を取り上げる場合にはこの前提は成り立たない。異常な出来事はめったに起きない。従って過去のデータはほとんど存在せず、そうした出来事の確率を知るのは困難だ。

共同研究では、企業や投資家は有害事象が起きる確率を推定し、新たな事象が発生したらその推定確率を修正すると仮定した。そこでまず企業や投資家の確率評価を数値化するために、彼らがアクセスしうる情報を使って確率を推定した。新たな事象が発生すると、同種の事象に関して新たなデータを得るので推定確率が変化する。その事象が異常で有害だった場合には、確率評価に傷痕を残す。

このほど発表した共同研究では、2008年の国際金融危機の長期にわたる実態的な影響を分析した。米経済は過去50年間、類似の規模の金融危機を経験しておらず、発生確率の極めて低い事象といえる。08年の危機により、大規模な金融危機が歴史の中だけの出来事ではないことを人々は学んだ。この知識を得たがために企業はリスクテイクを減らし投資を減らす。その結果、アウトプットも減る。

直近12年間に金融危機は起きていないという事実は08年に学んだ教訓を消し去りはしない。80年に1度起きる金融危機を想定したモデルとも完璧に符合する。今後80年間危機が起きなかったとしても、このまれな出来事が起きる確率の評価は08年金融危機になお影響される。このモデルに従えば、生産高も投資も長期にわたりトレンドを下回ると予想され、実際の08年以降の経済実績とも一致した。

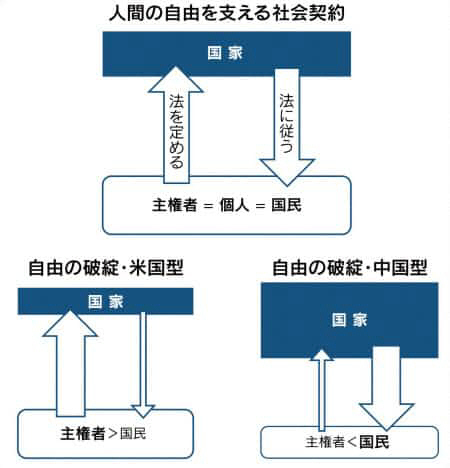

金融危機は投資収益にも長引く影響を及ぼす。米国金利は長期に下落基調にあるが、金融危機後には基調的な低下とは別に引き下げられ、低水準に維持されてきた。金利低下に拍車をかけたのがコロナ危機だ。別の共同研究では、テールリスク(確率は低いが起きれば影響が大きいリスク)が増大すると、無リスク金利を押し下げる可能性があることを指摘した(図参照)。リスク増大に直面した投資家は貯蓄を増やすことを選ぶ。また安全債券の需要が高まると、債券価格は上昇し利回りは低下する。

◇ ◇

パンデミックは、人々の確率評価だけでなく資本ストックにも傷痕を残した。感染拡大を抑え込むためのロックダウン(都市封鎖)など政府の積極的な対策は様々な形で設備稼働率を大幅に押し下げる。航空機の座席は半分しか使われず、レストランは席を空けて座り、対面販売の小売店は休業を余儀なくされた。変化を受けて人々は新しい対処法を学んだ。オンライン会議技術が普及し、店舗はオンライン販売を強化した。学校の先生はオンライン授業の運営方法を学んだ。

ウイルスが退治されても、今回得た知識や新しい習慣の一部は定着すると考えられる。多くの人が喜んで週1回の在宅勤務やオンライン会議を受け入れ、実店舗の混雑を避けてオンラインで買い物をするようになるだろう。こうして技術の急速な変化が起きる。そしてすべての技術革新は、勝ち組と負け組を生む。従来の慣習が捨てられれば、商業施設や航空機、ホテル、オフィスの一部は不要になるし、新しい技術や習慣に適応できないインフラも出てくるだろう。資本ストックに残されるこうした傷痕はパンデミックのもう一つの長期的なコストとなる。

さらに別の共同研究では、リスクテイクを減らした企業の確率評価と資本ストックに残される傷痕効果や、消費者または労働者のニーズに適応できなくなった設備の遊休化に伴う資本損失の長期コストを予想した。こうした損失がもたらす長期コストの割引現在価値は、国内総生産(GDP)の減少でみた20年の経済コストの10倍にも達する。

1回目のシミュレーションで、感染力が弱く20年のGDPは6%減と仮定したところ、パンデミックの長期コストは20年のGDPの57%に達した。2回目のシミュレーションでは、感染力が強くロックダウンが頻繁に実施されると仮定すると、20年のGDPは9%減にとどまるが、長期コストはGDPの90%に達した。

これほど莫大なコストが生じるのは驚きだが、今後の政策を考える指針にもなる。検査、接触の検出・追跡、マスク着用義務といった感染拡大を抑え込む公衆衛生政策の重要性が改めて浮き彫りになった。同時に、企業が事業を継続し利益を上げられるようにすることの重要性もはっきりした。経済的見地からすると、感染症のグローバル・モニタリング(監視)・システムを構築することが望ましい。以上の政策は実行が困難でコストもかかるが、そのメリットは計り知れない。

Laura Veldkamp スタンフォード大博士(経済学)。専門はマクロ経済学、金融、情報とデータの役割

危機克服への道筋(3)

分業・専門化の潮流止めるな

向山敏彦 ジョージタウン大学教授

ポイント

○ マクロの危機は深刻な個人の危機を内包

○ コロナ禍、サービス産業・分業の危機招く

○ 困難にあえぐ低賃金労働者にも目配りを

21世紀に入り世界経済はいくつもの危機を経験してきた。2008年の大不況、20年のコロナ危機に加え、震災やテロなど、経済の範囲を超えた大きな危機を私たちは何度も乗り越えてきた。これらをマクロ経済全体に大きな影響を及ぼす危機という意味で、マクロの危機と呼ぶことにしよう。マクロの危機は多くの人に痛みを引き起こし、それを防ぐため政府や国際機関が様々な対策を講じてきた。

だがマクロ経済の指標をみると、マクロの危機の影響はさほど大きくない。国内の総所得とおおよそ同じと考えてよい実質国内総生産(GDP)でみると、08年の不況もコロナ危機も、日本での各四半期の落ち込みは、最大時でも前年同期比で9〜10%程度だ。実質GDPが年率1%で伸びるとすると、10年前の生活水準に戻った程度の痛みであり、一見「危機」という実感とは遠い数字にみえる。

こうしたマクロ経済の指標と危機の実感とのかい離は、私たちが歴史上経験してきた多くの不況でも同様で、実感の深刻さに比べマクロの数字の動きは拍子抜けするほど小さい。その最大の原因は、マクロ経済指標は経済全体の平均パフォーマンスを示すという点にある。現実には危機はすべての人に平等にやってこないから、危機の深刻さは平均値ではとらえられない。

むしろマクロの危機が私たちにとって痛手なのは、深刻な個人レベルの危機を内包しているためだ。不況期に最も目にみえる個人の危機は失業、就職難など労働市場での困難だろう。不況で職を失った人の収入減は10%程度では収まらず、失業は精神的にも大きな痛手を伴う。また不況であまり影響を被らない企業もあれば、売り上げを大きく減らす企業もある。こうした個人・企業レベルの危機をミクロの危機と呼ぼう。

現代のマクロ経済学ではミクロの危機とマクロ経済の関わりが大きなテーマとなっている。マクロ的な変動がどんな個人・企業に影響を与え、またミクロ的な危機がどのようにマクロ経済に影響を及ぼすのかについて理解は大きく進歩している。不況や災害で大きな被害を受けた人々を他の人々が支える仕組みをどう作るのか、政府が果たすべき役割は何かについても多くの研究がなされている。

◇ ◇

ではこの視点からコロナ危機のどんな特徴がみえるだろうか。それを考える前に、もう少し長期的な労働市場の動きをまとめたい。

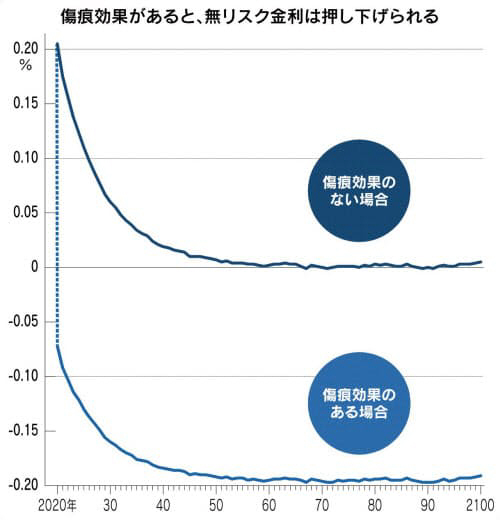

マクロ経済学でよく知られる事実の一つに、経済発展に伴う産業構造の変化がある。発展に伴い主な産業は農林水産業から製造業、それからサービス産業へと移り変わっていく。これは多くの国でほぼ例外なく観測される法則の一つだ。日本を含む現代の先進国は製造業からサービス産業への移行(「サービス化」と呼ぼう)の途上だ(図参照)。

同時に、先進国の労働市場では二極化が進行している。研究者や技術者に代表される高賃金で専門知識を必要とする職に就く人々、ホームヘルパーや清掃員のような低賃金ながら機械で代替できない職に就く人々が増える一方で、縫製工や大工などの比較的定型的な作業をする職に就く人々は減っている。増加中の職種は賃金の両極を占め、多くがサービス産業と結びついている。減少中の職種は製造業や建設業につながりが深い職種だ。オートメーションが進みサービス化が広がるなか、二極化は将来もさらに進むと考えられる。

サービス化にけん引されるGDPの伸びは、単に人々がより多くのサービスを家庭の外の市場に求めるようになった結果だけではない。教育・外食・医療・介護のように、以前は家庭で行われる以外に選択肢がなかった活動を他人と分業することが可能になってきた過程でもあり、新たな選択肢が作られてきた進歩が数字になったものでもある。

経済学は分業を分析する学問であり、分業による専門化の便益はよく知られている。人間は社会的な生き物だから、他人から評価されて報酬を受け取る行為そのものに価値があるという側面も重要だ。サービス産業では生産と消費が互いの視野に入る距離で行われることが多いため、人と人のつながりは特に直接的な効果を持つはずだ。エンターテインメントや芸術の分野で明確なように、サービス産業の中には機械や人工知能(AI)では代替できない、人間だからこそ価値がある分野が数多くある。

人と人の直接の分業、専門家が持つ知識や技術への尊敬というのは、どこまでオートメーションが進んでも、新たな仕事を作り努力への報酬を生む大切な原動力であり続けるだろう。

◇ ◇

コロナ危機の困難は、この長期的な流れに正面からあらがう形で人々がウイルスの拡大に対処せざるを得なかったところにある。消費者は外出を控え、観光産業も外食産業もエンターテインメント産業も大きな打撃を受けた。教育や介護も大きな課題に直面し続けている。その意味で、コロナ危機におけるミクロの危機はサービス産業の危機であり、人と人の直接の分業の危機でもあるといえる。

人々が内にこもり続ける状況が長期間続くことは、これまでの進歩が足踏みをするだけでなく、過去への逆戻りを招きかねない。コロナ危機下で女性の子育て・家事の負担が増えてしまうのは逆戻りの一例だ。

コロナ危機が今後どう収束するか、いまだ不透明だ。ワクチンの普及で元の生活に戻るのが楽観的なシナリオだが、当面はウイルスに目配りしながらの生活を強いられる可能性も残る。

忘れないでいたいのは、特に介護・教育・エンターテインメントといった人と人の接触を伴う産業を長期間にわたり縮小していくという解決策は現実的でないことだ。オートメーション化が進む社会では、人間の人間らしい労働はこうした産業に活路を見いだしていくよりほかにない。むしろ危機の間にも、これらの産業を少しでも前に進めていくために何ができるかを積極的に考えるべきだろう。

政府の役割としては、こうした産業従事者の所得補償のような短期的な対症療法のみならず、むしろ長期的な視点から前向きの投資を促進していくべきだと考える。現在の状況なら、建造物の換気や構造をウイルスに対しより安全なように改修する、IT(情報技術)化・デジタル化のためのインフラストラクチャーを強化するといった投資は、今後来るかもしれない別の危機への長期的な備えとしても役に立つと考えられる。

低賃金の労働者に目配りすることも大切だ。短期的にはミクロの危機が最も多く襲うのは非正規・非熟練の労働者であり、長期的にもサービス化の流れの中で低賃金の職は残り続けると予想される。彼らが安心して働けるセーフティーネット(安全網)の整備、また税制の変更や場合によっては最低賃金引き上げなどにより、彼らが長期的に十分な生活水準を維持できるだけの労働報酬を受け取れるよう手助けをすることも、政府にとって短期・長期双方の課題といえるだろう。

むこうやま・としひこ 73年生まれ。ロチェスター大博士(経済学)。専門は経済成長、景気循環、労働市場

分業・専門化の潮流止めるな(4)

山積課題の全体最適解探れ 危機克服への道筋

藤本隆宏 東京大学教授

ポイント

○ 持続可能性、デジタル化、国際化など課題

○ 日本製造業衰退論やEV礼賛論は皮相的

○ 諸課題が複雑に絡み合い日本産業は進化

産業の進化において2020年代とはどんな時代であろうか。幕開けは世界的な新型コロナ感染拡大であり、その影響が長引くのは確実だが、長期の産業現象としては地球温暖化対策、水害・震災の続出、デジタル化、米中摩擦、感染下の実体経済縮小などが挙げられる。ただ厄介なことに、これらは複雑に連動する。われわれは真の意味で「ややこしい時代」にいるのだ。

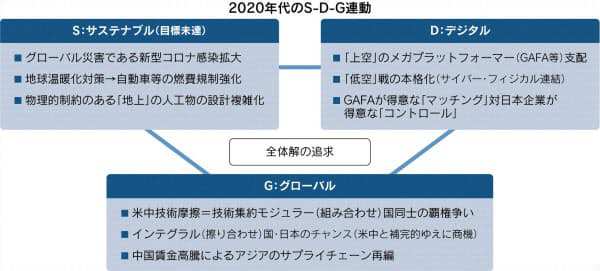

これら諸問題は、S(サステナビリティー=持続可能性=危機)、D(デジタル化)、G(グローバル化)と総括できる。SDGsは国連が15年に提起した17のサステナブルな開発目標群(その未達成問題)だが、それを含めさらに大きな「S-D-G連関」を考え抜くのが、20年代の産業人や政策決定者の課題だ。そしてその有効な解は、いわば巨大な連立方程式を解いて求める全体最適解だ。

だが一方でネット上では短い魅力的なフレーズが急速に拡散し、支持率や株価にさえ影響する。よって産業リーダーや言論界の側には、ややこしい連立方程式を一本一本にバラし、不都合な制約条件は無視して、シンプルなキャッチコピー的言説を多数発信したいとの誘惑が存在する。一つ間違えば、重大な見落としを伴う個別解の乱発となる。

こうした根拠の怪しい言説は、例えば後述する日本製造業衰退論や電気自動車(EV)礼賛論、インダストリー4.0周回遅れ論(ドイツ側の20年代予測を10年代の現実と混同した誤解)など、かなりの数にのぼる。

◇ ◇

日本製造業衰退論はこの30年間、浮かんでは消えを繰り返した。だが結局、平成末の日本製造業の付加価値総額は100兆円強で、平成初頭に比べほとんど減っていない。約1千万人の就業者で割った付加価値生産性も約1100万円だ。仮に非製造業もこの生産性を達成すれば日本の国内総生産(GDP)は700兆円を超える。これが中国との賃金差が当初約20倍という強烈なハンディを、物的生産性を5年で5倍にするような生産革新で跳ね返してきた日本製造業の「30年戦争」の成果だ。衰退論の多くは、統計的分析も現場観察も理論的考察も欠落している。

EV礼賛論も地球温暖化防止という大目的に対し目的と手段を混同している。現世代リチウムイオン電池のエネルギー密度の限界、発火・劣化・充電時間などの弱点、材料調達・コスト問題、各国政府の政治的思惑などをすべて勘案しないと全体解は見えない。現在のEVは発電・製造段階で二酸化炭素(CO2)を出すことも無視できない。中国政府は、EVなら技術キャッチアップが容易との産業政策的判断もありEV化を推進するが、石炭火力発電の多い現体制では温暖化対策として限界がある。

加えて内燃機関のない純粋なEVの世界シェアは、新車市場の約2%(18年)、保有車両や総走行距離ベースなら1%以下だ。期待される次世代全固体電池の本格的普及が30年前後と予想される中で、30年時点のEV普及率は10〜20%と専門家の多くは予想する。各国政府は普及政策の強化を企図するが、補助金をやめるとスタートアップ企業の倒産が相次ぎ、慌てて再開しようにも財政的に維持困難という問題に直面し、全体解は簡単に見つからない。

温暖化防止の根本目的からは、「電気モーター全世界走行キロ×走行キロ当たりCO2発生量」と「内燃機関全世界走行キロ×走行キロ当たりCO2発生量」の合計値の削減が必要だ。

後者の発生量が現在99%以上であり、EVの本格普及に10年以上を要するのなら、20年代の温暖化対策に責任を持つ者は、(1)依然大半を占める内燃機関自動車の走行キロ当たりCO2発生量削減のイノベーション(技術革新)継続(2)市場が受け入れる魅力的電動車・EVの早期開発(3)火力発電などのCO2発生総量の削減――の3つを同時に進める全体解の追求が必須だ。

EV普及は30年代に及ぶ長期課題だ。過渡期の20年代、自動車関連CO2削減の主役にはハードウエア面で日本自動車産業が優位性を保つ前述の方策(1)が含まれ、全体解は上記の総動員だ。目的は温暖化問題の最小化であり、重要なのは冷静な算術と科学的推論だ。「EV派か反EV派か」といった白黒二元論は、20年代の温暖化問題に対し有効な全体解をもたらさない。

◇ ◇

最後に「S-D-G」連動の中で全体解を模索し進化する有力国内工場の典型例として、パナソニック甲府工場を見てみよう。

主要製品の半導体実装機は、微細化により超高性能が要求されるため、顧客特殊仕様の最適設計が必須だ(D)。戦後日本で形成された統合型現場と相性の良い擦り合わせ型設計で、日本拠点が「設計の比較優位」を有する(G)。一方で、1990年代の低賃金大国・中国の出現、05年以降の中国賃金高騰により、中国と東南アジア諸国連合(ASEAN)に部品・製品生産拠点がある「アジアの三角形」のサプライチェーン(供給網)を持つ(G)。

日本は外出禁止による工場閉鎖はなく、企業は自衛的な工場内感染防止策を採った(S)。甲府工場は検温、手指消毒、マスク、距離確保、自家用車通勤などの徹底で構内感染はゼロ。平時から衛生管理は先進的なため、感染防止能力でも同社海外工場に対しマザー工場の役割を果たす(G)。

中国の部品拠点は1月に一時閉鎖され、3月にはASEANの複数拠点で工場閉鎖があったが、迅速な代替生産により甲府工場のラインは止まらなかった。在庫日数内に現場復旧か代替生産ができればサプライチェーンは継続する。震災など過去の「見える災害」での経験値の蓄積が、今回の「見えないグローバル災害」でも生かされた(S)。

他方、一時減速していた半導体の微細化も画期的レーザー技術で10年代末に加速し、人工知能(AI)、高速通信規格「5G」、あらゆるモノがネットにつながるIoTなどデジタル需要拡大が見えてきた(D)。世界不況や米中摩擦で慎重になっていたアジアの大手ODM(設計生産受託企業)も、3月ごろに増産・設備投資拡大に踏み切る(D)。

グローバル感染の現状では、コストより納期の信頼性が重視されるので、サプライチェーンが動き続ける日本の有力企業の存在感は高まる(G)。実際3月以降、甲府工場は海外からの大型受注で、緊急事態宣言期も含めフル稼働が続く。

デジタル製造への取り組みも加速している(D)。多能工のチームワークによる作業集団が情報空間と実世界を統合して分析するサイバー・フィジカル・システム(CPS)を監視しつつ、複雑な変種変量生産に挑み、中国とも米国とも異なる日本型デジタル製造を志向する(D、G)。

日本の産業はS-D-Gが複雑に絡み合う形で進化している。企業・現場が追求するのはまさにS-D-Gの全体最適解だ。これらをバラバラに観察していては、災害・感染・温暖化対策(S)、CPS活用の低空戦(D)、米中摩擦(G)が連動する20年代の産業進化の方向性は見えてこない。

ふじもと・たかひろ 55年生まれ。東京大経卒、ハーバード大博士。専門は技術・生産管理

分業・専門化の潮流止めるな(5)

民主主義再生、政党改革が鍵 危機克服への道筋

待鳥聡史 京都大学教授

ポイント

○ ポピュリズムと権威主義で民主主義窮地

○ 主要政党は政策課題の変化に対応できず

○ 党内民主主義と政策革新で支持層拡大を

民主主義は現在、第2次世界大戦後、最も深刻な苦境に直面している。

最も正統性の高い政治的意思決定の方法として、民主主義が広く受け入れられるようになったのは19世紀半ば以降のことだ。それは代議制、すなわち普通選挙と議会の組み合わせの定着による。代議制民主主義は、有権者である一般市民の意向を議会の構成や大統領の選出に直接反映させながら、個々の政策決定は多くを政治家の判断に委ねることが基本原則である。

代議制民主主義を安定させた要因は、一般市民(マス)と政治家や官僚などの統治エリートのどちらか一方が圧倒的な影響力を持たないこと、マスの間に存在する多様な考え方を政権交代や権力分立により表出すること、統治エリートの専門能力を活用した判断を日常的には尊重し、有権者は選挙を通じて評価することにある。これらの組み合わせにより、迅速な政策決定と特定の勢力の過大な影響力排除を両立させてきた。

ところが今日、代議制民主主義を否定的に評価し、それとは異なる意思決定方法を追求する動きが先進諸国など各地で表れている。

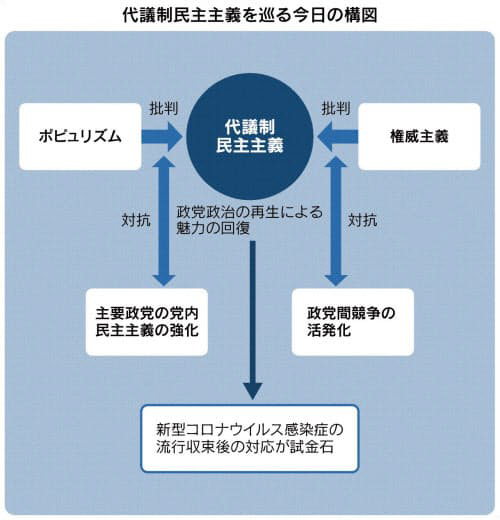

一方には、ある時点でのマスの多数派が、少数派を排除しつつ将来までも拘束しかねない政策決定を積極的に行うべきだという考え方、すなわちポピュリズム(大衆迎合主義)が世界を席巻している。他方には、マスには関与させず統治エリートが強権的にでも迅速な政策決定を行うことが望ましいと考える権威主義への志向性もみられる。背景には先進各国の手詰まり感と中国などの躍進があり、2020年来のコロナ禍はそれをさらに強めた。

こうした状況下で代議制民主主義が魅力を取り戻す鍵はどこにあるだろうか。

◇ ◇

代議制民主主義の隆盛の出発点には、19世紀に生じた2つの決定的変化、すなわち国民国家の形成と産業革命があった。

前者は、地理的に区分された国家という領域内で、政治・経済・社会の活動がほぼ重なり合って行われ、そこに住む人々が国民としての意識を共有することを意味していた。普通選挙の広がりもこの文脈の上にある。後者は、経済活動の中心が農業から商工業に変わり、特に工業部門で資本家・経営者と労働者の区分が生じることを意味していた。

国民国家の形成と産業革命により、政治の争点は一国内での経済的利益配分にほぼ集約された。20世紀に入ると、都市部での資本家・経営者と農村での地主の利益を代表する保守政党と、労働者や小作人の利益を代表する社会民主主義(社民)政党の対立が各国の政党間競争の基本構図となった。第2次世界大戦後には、政権交代を伴いつつ保守政党と社民政党が競争して、安定した経済成長とその果実の配分による生活水準の向上や社会保障の拡充が図られた。

だがこうした構図は1970年代以降、次第に崩れていった。先進各国は労働集約型・資本集約型(製造業)から知識集約型(金融・サービス・知的財産などの業種)へと主要産業を変化させ、90年代以降のグローバル化やIT(情報技術)化はその流れを加速した。経済的豊かさを得た人々は社会文化的少数派の権利や環境問題などの新しい争点へと関心を移した。人口構成の少子高齢化や経済格差の拡大も生じた。主要政党は政策面でこうした変化に対応できず、支持基盤の縮小と不安定化が進んだ。

21世紀、特に08年のリーマン・ショック以降には、各国でポピュリズム勢力の台頭が顕著になっている。その主張には、移民排斥などの反グローバル化、社会文化的少数派の権利主張に対する嫌悪感情、社会保障など先進国の多数派が持つ既得権を少数派の抑圧や排斥、あるいは若者世代や将来世代の犠牲により守ろうとする姿勢が目立つ。

こうした動きは権威主義への評価を高めることにもつながる。中国を筆頭にマスの政治参加を厳しく抑制しつつ、社会の多数派の願望を統治エリートがくみとった政策を展開し、経済成長などの実現を目指す国家が増えたためだ。一般市民の自由の抑制にためらいがなく、コロナ禍への初期対応も迅速かつ相対的に成功したことも否定できない。

権威主義とポピュリズムは近接している。両者はともに、現時点での多数派の願望を極端に重視し、社会文化的少数派の抑圧による多数派の既得権擁護を図るからだ。米国でトランプ大統領を支持した有権者の一部には、明らかにそうした傾向が存在する。日本でもまた、地方政治などでは権威主義とポピュリズムの結合の兆しがみられる。

以上のことから、代議制民主主義に対するポピュリズムや権威主義の挑戦は社会経済構造の変化に起因するところが大きく、特定の政治指導者の退場で消え去りはしないだろう。それだけに深刻な課題といえる。

挑戦を退け、代議制民主主義が魅力と活力を取り戻すには、マスの政治参加と統治エリートの迅速な政策決定を従来にもまして両立させるとともに、社会や経済が直面する課題への応答能力を示す必要がある。

◇ ◇

ここで重要になるのが政党のあり方だ。代議制民主主義には政党政治が不可欠だが、その政党が社会的基盤を失い、狭い範囲の強固な支持層のみに依存する状態に陥っている。主要政党が人々の価値観の多様化を踏まえ、若年層など従来とは異なる人々の党内過程への参加を認めて新しい支持基盤を形成することは、とりわけ社会文化的課題への応答能力を高める。リモートワークなどの経験で、集まらなくとも話し合える可能性が広く認識されたことは、マスに根付いた政党への回帰に役立てられよう。

また二大政党間の競争が持つ意義についても改めて強調されるべきだ。多様性のある社会では政党の数も多い方がよく、多党制が望ましいという見解は珍しくない。だが多党制は政策決定での少数党の恒常的排除にもつながりうることは、55年体制下の日本政治や現在の地方政治を考えれば明らかだ。また特に経済政策の選択に関しては、大政党が基本的な方向を打ち出して政権を争い、無党派層の支持を得て勝利した側が官僚とも協調しつつ迅速に進めることが望ましい。

日本政治でこうした動きが弱いことは懸念される。主要政党は固定的な支持層に訴求する政策に拘泥し、政党間の競争は弱まって、与野党の関係が再び固定されつつある。新党の結成や新執行部の選出があっても、党内過程の変革はほとんどみられない。

おそらく今後は、コロナ禍で深刻な苦境に陥った経済の再生が急務となり、続いて財政問題が浮上する。その際に、社会的基盤を欠いた政党が大きな権力を握り続けることは、ポピュリズムや権威主義の魅力を高め、苦境を危機につなげてしまう。それを好機へと転じるには、各政党が党内民主主義と政策革新により支持層を再び広げ、そこに政権を巡る競争が起きねばならない。21年がその起点になることを期待したい。

まちどり・さとし 71年生まれ。京都大法卒、同大博士(法学)。専門は比較政治学、米国政治論