ダイバーシティ

「リーダーに女性を」 今年就任した3人に聞く

菅義偉首相が誕生した。女性政策には安倍前政権の路線を継承するとしているが、新政権の女性閣僚は2人に減った。リーダー層への登用は諸外国に比べて大きく遅れている。意思決定の場に女性が加わることで実際にどう変わるだろうか。今年、組織のトップに就任したリーダーに話を聞いた。

■「姿を見せて時代につなぐ」及川美紀・ポーラ社長

おいかわ・みき 1991年、東京女子大文理卒、ポーラ化粧品本舗(現ポーラ)入社。埼玉エリアマネージャー、商品企画部長を経て、2012年に執行役員、14年取締役。1月に社長就任。戸籍姓は竹永。

――入社当時からトップを目指していましたか。

「ずっと働きたいとは思っていた。奨学金で大学を出たので働く必要もあった。返済は41歳まで続く予定だったが、ポーラには当時から40歳を過ぎても働く女性が何人もいて、子育て中のリーダーもいた。20年後に働いている自分をイメージしやすかった」

「キャリアを意識したのは課長試験に落ちたとき。37歳で上司から昇進試験を打診された。周りの女性も受けていたし、一歩でも前に進んだ方がいいと思って受けた。娘を育てながら人一倍働いているという自負もあった」

「ところが社内の試験官たちからは『自分のことしか考えていない』と酷評されて落ちた。悔しくて上司にかみついたところ、再挑戦を提案された。この時初めて、昇進するとはどういうことかを考えた。仕事を評価してもらうために昇進するのか、やりたいことをなし遂げるために権限範囲を広げるのか。大切なのは志だと気づいた」

「担当していた販売部門をもっといい組織にしたい、成長させたいと思った。翌年の試験でその思いを熱く語ったら合格した。さらに『そんなに言うならやってみろ』と2カ月後に部長職を任された」

――管理職を敬遠する女性は少なくありません。

「本当は仕事もしたいし子育てもしたい。でも管理職になれば仕事も責任も増える。同期の男性に比べて実力があるなしではなく、子育てなどを犠牲にしても取り組むだけの能力があるのか、そこに悩んでいるようだ」

「ただ、管理職を打診されるのは今の仕事がきちんとできているから。自信を持っていい。親として子供に料理をつくってあげたいし運動会も見にいきたい。だが全てこなすことが愛情とは限らない。後ろめたいと思う必要もない。親が楽しくキャリアを重ねる姿を見たら、子供も『私にもできる』と思えるはずだ。女性が働きやすい環境を整え、どこまで可能性を広げてあげられるか。会社や上司の役割も大きい」

――女性が意思決定の場に入ると変化はありますか。

「まず働き方が変わる。制約のある人が働き方を考えれば男性の育児休業取得などもポジティブに捉えられる。そして発想の転換。違う枠組みで育った人は経営でも商品でも見ている先が違う。そういう人が議論に入ると意思決定に多様性が出てくる」

「管理職研修ではまだ男性が多いので、グループワークでは男性だけの班ができる。こちらは結論ありきで意見が似て、議論は静か。一方、女性のいる班は議論が活発で盛り上がる。自分と違う意見があると人は一生懸命考える。ダイバーシティはお互いを高め合うのだと感じる。もちろん性別に限らない。人口の半分の女性すら受け入れられないのであれば、他のマイノリティーはもっと難しい」

■「言いたい放題は悪くない」植木朝子・同志社大学長

うえき・ともこ 1998年、お茶の水女子大で博士号取得。2005年同志社大文学部助教授となり、教授を経て20年4月から現職。専門は日本の中世歌謡・芸能。京都・祇園甲部の春公演「都をどり」の作詞・構成を手がける。

――キャリア形成を意識されていましたか。

「大学は民間企業とは異なり、昇進して偉くなるとの感覚はほとんどない。15年に『女性初の学部長』、17年に『女性初の副学長』になり、ある程度の経験は積んだ。しかし、学長は学長選で信任を得るので、重みが全く違う。身が引き締まる思いだった」

――困難だったことは。

「年度初めからコロナ対応に追われた。入学式は中止、授業はインターネット配信に。秋学期からは本学独自のガイドラインを策定し、一部対面授業を再開する。対応を協議する会議を続ける中、周囲からは『女性だからなのか、言いたい放題言われて大変ね』とねぎらわれることもある」

「映画監督の大根仁氏がある記事で『役者からナメられたい』と話していたのが印象的だ。監督は権威的に見られやすいが、常にオープンにして誰からも言いやすい感じにしておくそうだ。一般に男性に威圧的なイメージがあるとしたら、そうではない雰囲気によって多くの意見を引き出し、対話を重ねられるよう工夫したい」

――女性のトップだからできることはありますか。

「本来は女性がトップになることが特別視されない世の中となるのが望ましい。数は力なので、少しずつ増えていくことを願っている」

「学生にとっての一人のロールモデルとなれたら。女性学長の存在で多様な個人が尊重される大学だと学生には伝わってほしい。異なる価値観や境遇の他者を理解し共生・共存する中で新たなものを生む創造力が育まれるはずだ」

――女性が意思決定の場に入ると変わりますか。

「女性に限らず外国人や障害のある人も同様で、マイノリティーの視点が加わる。組織の常識に別の視点を与えると、変化につながる。副学長時代、女性の大学院生の提案で旧姓での成績証明書などの発行を認めた。名字が変わると同一人物だと分からず、キャリアが分断されてしまう。私自身が戸籍上の姓を記載する常識を疑問に思い、変える必要があると判断した」

「一歩踏み出せば世界は広がる。学長就任後は学校全体の幅広いマネジメントが必要で、専門の文学関係に限らず、ビジネス関係や情報関係など様々な分野の本を読み、勉強した。これまでなら会わなかったであろう人たちに会うことができ、視野が広がった」

――女性管理職30%という目標の達成が難しい。

「数値目標は意識付けをする上で重要だと思うが、一足飛びには難しい。時間をかけて風土を変える必要がある。『指導的地位につけようとしても断るではないか』と女性が非難されがちだが、なぜ断るのか、思いをはせるのが重要だ。家事負担の偏りなど女性が昇進を尻込みする理由を解決しなければならない。それを無視して『やる気がない』と責めても改善しない」

■「目標達成への重要な一歩」片岡真実・森美術館館長

かたおか・まみ 1988年愛知教育大卒。ニッセイ基礎研究所都市開発部研究員、東京オペラシティアートギャラリー・チーフキュレーターを経て2003年森美術館に入る。20年1月より現職。国際美術館会議会長も務める。

――キャリアを意識したきっかけはありますか。

「キャリアは仕事に対して後からついてくるもの。キャリアを積み上げることに関心はない。それよりも、大きな目標に向かって仕事をすることを大切にしている。他者との比較ではなく、自分の思う最も理想的な美術館を創ることだ」

「例えば、東京オペラシティアートギャラリーのチーフキュレーター(学芸員)の時は、東京にはない新しい国際標準の現代アートをいかに具現化するかを考えながら仕事をしていた」

――トップに立つとはどういうことですか。

「大局的な見地から方向性を示す職務。当館なら世界の近現代美術館の動向と照らしながら現状をふかんし、どうあるべきかを考える。誰もがアイデアや意見を言い合える環境をつくることも重要だ」

「現在、開催中の展覧会では、私を含め6人のキュレーターが関わっている。それぞれが別のアーティストを担当し、古い資料をひもとくなどしながら、深掘りしていく。一人ひとりの知識、経験などを結集させることで優れた展示会が実現する」

「特にクリエイティブな仕事では、年齢に関係なく素晴らしいアイデアをどんどん取り入れていかないと、良い企画は生まれない。リーダーはそうした議論の雰囲気をつくり、メンバーの意見を言葉でしっかりフィードバックする。皆が納得できる結論を共有できるようにすることも必要になる」

――管理職に就きたい女性が少ない現状があります。

「一企業内の出世や肩書より、自分なりの大きな目標を持てるかどうかがカギだ。人生で自分は何をしたいのかを考えて働けば、むしろ責任を持ち、自由が広がる管理職は目標達成への重要な一歩だと認識できると思う」

――若い人に伝えたいこととは。

「何事も自分だったらどうするかを、常に考えることが大切になる。今年、館長に就任したとき、スタッフを集めて言った言葉がある。それは木を見て森を見ることが非常に重要ということ。目の前の木を丁寧に育てながら、森の育ち具合も意識する。目の前の仕事に気を取られていると、全体を見渡す視点を失ってしまう」

「世界はグローバル化で複雑化している。約140の国と地域から専門家が参加する国際博物館会議では、昨年9月に開催した京都大会でミュージアムの新しい定義を採択することができなかった。異なる文化的背景を持つメンバーが集まると、たった99ワードの文章でも意見を一致させることが難しいと実感した」

「自分と違う文化や社会背景を持つ人々の意見をどのようにまとめるか。また、状況に合わせて柔軟に自分を変えていけるかどうかが、リーダーの資質として求められる」

■期待を伝え、育成を

女性の登用が進まない理由として「女性自身がリーダーになりたがらない」という話をしばしば聞く。

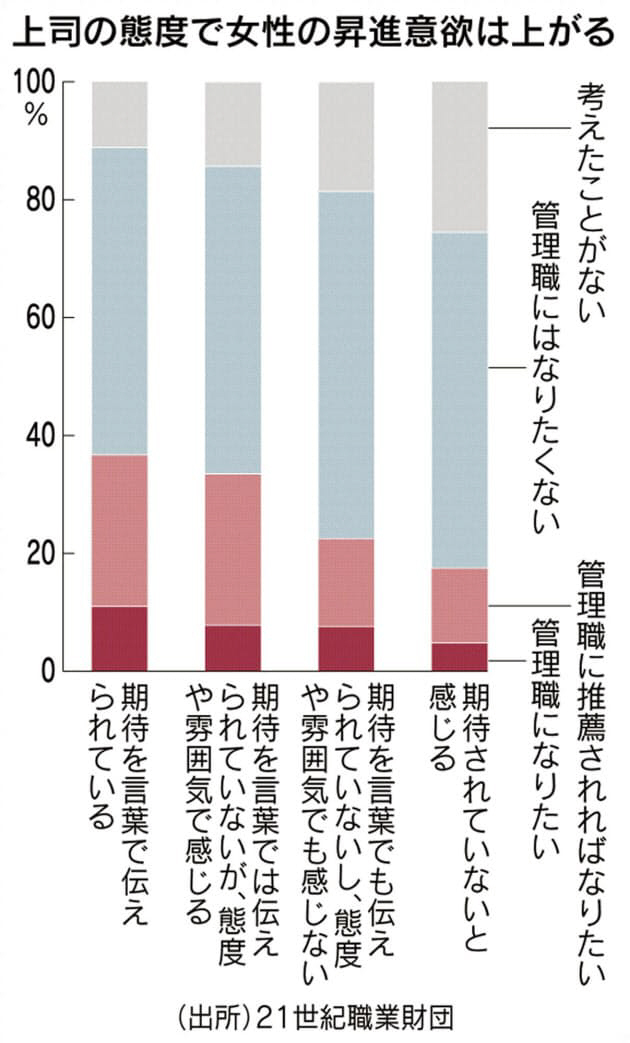

21世紀職業財団が男女の一般正社員4500人を対象に1月に実施した調査によれば、「管理職になれるとしたらどう思うか」との質問に「なりたい」「推薦されればなりたい」と回答したのは男性37.4%に対し、女性は29.5%だった。職種による違いもあるが、女性の方が昇進には消極的という結果だ。

しかし、「上司(管理職)に活躍を期待されているか」という質問への回答結果に注目したい。「期待を言葉で伝えられている」女性の管理職志望は36.7%と男性並みに上がり、「言葉では伝えられていないが態度や雰囲気で感じる」女性も33.5%と全体平均を上回る。反対に「言葉でも伝えられていないし、態度や雰囲気でも感じない」女性は22.5%と、管理職への意欲が大きく下がる。

上司は男性ばかりという職場で、女性が管理職となって働く姿をイメージすることは難しい。役員となると、なおさらだ。ロールモデルがそろっている男性社員とは大きく違う。女性社員にはこまめに管理職への期待を口にし、戦力として育成していくことが大切だ。調査では「上司が面談などで今後のキャリアについてアドバイスしてくれる」場合、女性の37.9%が管理職を志向するという結果も出ている。