SNSから内面見抜く

政府機構が実験、利用は慎重

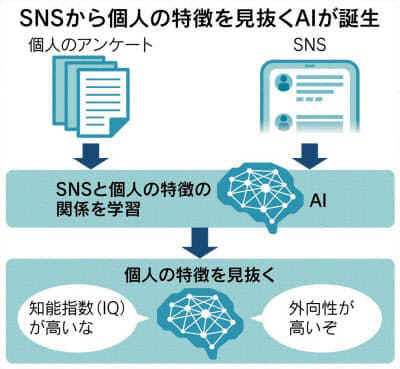

SNS(交流サイト)から本人の知能指数(IQ)や精神状態、生活習慣を見抜く実験に総務省傘下の情報通信研究機構が成功した。人工知能(AI)を使った初期の実験とはいえ、わずか140文字の投稿でプライバシーを明かしたと思っていない人にとっては驚きの事実だ。米科学誌に論文を公表してから1週間余りが過ぎたばかりで、論争が起きるとしたらこれからだが、情通機構は悪用を懸念してAIプログラムの公開を見送る異例の対応をとった。

SNSの情報から個人の特徴が読み取れた

誰もがつぶやけるSNSは、今では社会参加のインフラになっている。行き交う短い文面から、その先の相手がどんな人かを確かめたいという欲求が研究の始まりだった。

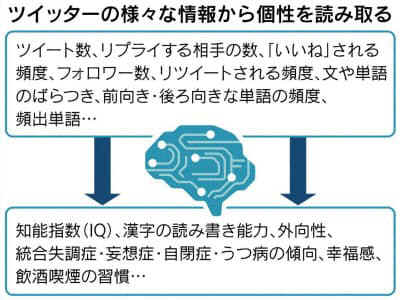

実験でAIは短文投稿サイト「ツイッター」の情報から人々の内面を表す23種類の特徴を推定した。IQなどの知能や性格のほか、統合失調症やうつ病のような精神状態、飲酒や喫煙の生活習慣、人生の満足度も読み取れた。

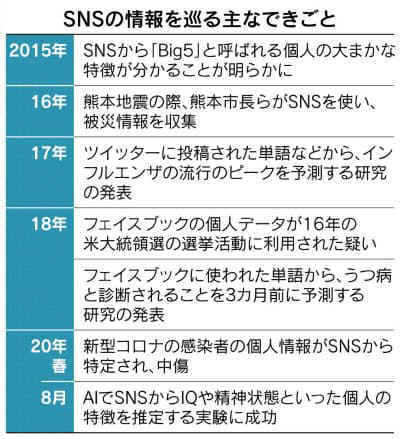

これまでも、技術力を見せつけたい研究者らがSNSの解析に挑んできた。それでも「開放性」「誠実性」「外向性」「協調性」「神経症傾向」の大まかな傾向がわかっただけで、解析成果を「Big5」と呼んで誇ってきた。

今回は数百の少ないデータでもAIを賢くできる新たな手法で、個人のより細かな特徴まで突き止めた。専門家は一線を越えたとみる。

一体、どうやって見抜いたのか。研究チームはツイッターを日ごろ使う239人に最大数十のアンケートを個性にまつわる項目ごとに回答してもらい、ツイッターの投稿内容とともにAIに学ばせた。

学習を終えたAIはツイッターから人々の内面をあぶり出す規則性を次々と発見した。例えば「いいね」をされた頻度が多いと「漢字の読み書きの能力が高い」。毎回のつぶやきで文字数のばらつきが大きいほど「統合失調症の傾向がある」。「飲む」「歩く」「時刻表」などの単語を多く使う人は「飲酒の習慣がある」。新たなつぶやきで試してもその傾向を見いだした。

短文だけで「真の自分」をこれだけアピールできるのかと歓迎する人もいるかもしれない。だが「今回の技術で厳密に個性を算出するのは難しい」(情通機構の春野雅彦研究マネージャー)という慎重な発言こそ、多くの人の実感を代弁している。

新技術を目の当たりにしたとき、人々の反応は2つに割れる。先に立つのは薄気味悪さだ。SNSのつぶやきから内心まで分かれば、脳の中に監視の目が届く。「犯罪集団のネットワークを絶てる」と当局が小躍りしそうだ。

かつてフェイスブックの個人情報は世論操作の標的となった。16年の米大統領選では民間企業が「いいね」の対象分野を5000項目に分けて調べ、個人の大まかな傾向を推定していたとする報告も出ている。この技術は政治広告に使われたとみられている。

選挙活動だけでなく、いずれ就職や昇進などの判断にも関わってくるだろう。AIとプライバシーの問題に詳しい小林正啓弁護士は「現時点では規制がない。SNSを採用などの人事に使う行為は法的に問題ないと考える」としつつも、「AIは偏見を身につける危険もある。将来はAIの使い方に規制がかかる可能性はある」と話す。

一方で、SNSは一人ひとりの内面を映し出す鏡だ。適切に使えば、真の自分をアピールでき、自分では気づかない一面を知ってもらうきっかけになる。AIの解析を「見張り」ととらえず、「見守り」と思う人にとっては技術の進歩が光明となる。

情通機構が応用を目指すのはストレスの分析だ。海外では18年、うつ病の兆候をフェイスブックに並ぶ単語から3カ月前につかめるとする研究が発表された。豪雨などの災害発生時に、避難をためらいがちな住民をSNSから探り、早めに声をかけるような使い方も有望かもしれない。

中国は個人の信用力を数値化した信用スコアの活用が進む。信用スコアに応じて融資やホテル利用などで優遇を受けられる。AIが管理する社会では、SNSでの交流などに気を配って信用スコアを引き上げ、生活を豊かにするのも一つの生き方だ。

新技術は産業や経済を大きく変える。期待と不安のはざまで問われているのは、開発者や企業、個人の責任だ。開発者や企業はAIの開発指針や情報をどう活用したいのかなどを明示し、個人はどんな使い方であれば情報を託すのかを自分自身で考える必要がある。個人の特徴を見抜くAIが人を助ける道具となるか監視の武器となるかは、私たちの行動次第だ。