経済教室

特措法、平常時との分離は問題 コロナと緊急事態法制

福田充 日本大学教授

ふくだ・みつる 69年生まれ。東京大院修了。博士(政治学)。専門は危機管理学、リスクコミュニケーション

ポイント

○ 感染症法と特措法の2階建て構造に弊害

○ 運用面に矛盾を抱える特措法の改正急げ

○ 特措法の私権制限と憲法の整合性検証を

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)は世界規模で社会のあり方を変えた。新感染症パンデミックは国や地域を問わないグローバルリスクであるうえ、人種や性別、年齢など社会属性を問わず社会に浸透することが特徴だ。かつて人類を襲ったペスト、天然痘、コレラ、結核などの感染症危機を乗り越えてきた国際社会が、大戦後の近代化した法制度の下で初めて経験する新感染症パンデミックが新型コロナだ。

2009年の新型インフルエンザの流行を受け、12年に新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定された。今回の新型コロナによりこの特措法に様々な問題点が明らかになった。

◇ ◇

特措法を新しい感染症に適用するための要件について、新型コロナのような新しい感染症を「指定感染症」として感染症法で対処するか、最初から「新感染症」として特措法で対処するか、日本政府は初動段階で混乱を見せた。今回は前者を選択した。海外で発生している新しい感染症の特性や状況を情報収集し、分析して対策の準備を実施するための初動のインテリジェンス(情報活動)対策の失敗が原因だ。

危機管理の鉄則でいえば、初動では新感染症の毒性や感染状況について、最悪の事態を想定して対処しなければならなかった。法的には最初から、新型コロナに特措法を適用することはできた。この失敗は、一般の感染症は感染症法で対処し、高病原性で強毒性の新型インフルエンザなどについてはそれらだけを対象にした特措法で対処するという、感染症対策の2階建て構造の法制度に起因する。

新型コロナに対して改正特措法に基づき緊急事態宣言を発出する際にも、日本政府はちゅうちょした。実際にこれまで使用されたことがなかった特措法に基づく緊急事態宣言には、感染拡大を抑止するために私権を制限する項目があったからだ。この私権制限に対する社会的な反発や反対を恐れた政府は、緊急事態宣言の発出に極めて慎重な態度をとり、全国の知事や日本医師会の要請など社会から求められる時をまって、緊急事態宣言を4月に入ってようやく発出した。

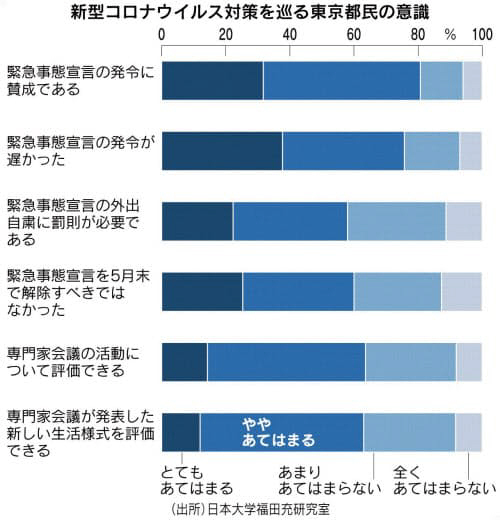

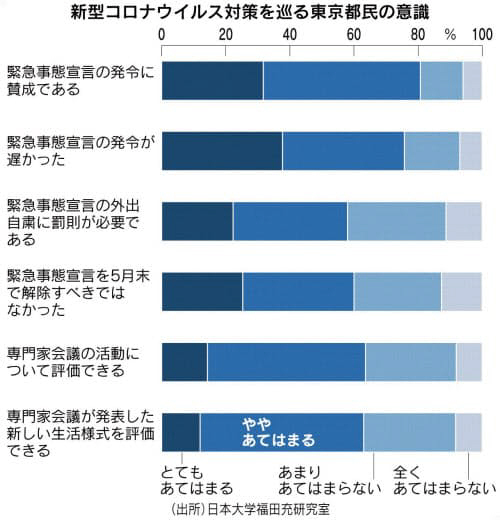

日本大学危機管理学部・福田充研究室が7月に実施した東京都民を対象にしたアンケート調査の結果をみても、「緊急事態宣言の発令に賛成である」という都民は8割を超え、「緊急事態宣言の発令が遅かった」と回答した都民も4分の3にのぼった(図参照)。これだけの国民・市民の支持があったからこそ、罰則規定のない外出自粛要請や、休業要請、学校休校要請にも日本社会全体が緊急事態宣言下で従ったのである。

日本政府が当初ちゅうちょしたことも理由がないわけではない。私権を制限する緊急事態宣言は「伝家の宝刀」と呼ばれ、日本の法制度の中で最も私権を制限するレベルの法制度だ。こうした私権を制限する法制度は安全保障でも、国民保護などテロ対策でも、かつてはタブーだった。

しかし新型コロナにより、新感染症パンデミックという危機が国家安全保障・国際安全保障の対象であるということが、日本国民の中でも定着したと考えられる。それは東日本大震災のような自然災害、福島第1原発事故のような大規模事故、地下鉄サリン事件のようなテロリズム、北朝鮮のミサイル事案や尖閣諸島問題のような戦争紛争につながる安全保障問題などと同様の位置付けだ。こうした考え方は危機管理の「オールハザード(全災害)・アプローチ」と呼ばれる。

危機事態では国民への協力要請や私権制限が伴う対応を求められる状況が発生する。それは自然災害でも大規模事故でもテロリズムや戦争などでも同様だ。このように平常時の法制度と危機事態での法制度のあり方を切り分けて考える思考法を日本人も取り入れねばならない時期に来ている。

重ねて特措法には様々な不備がある。首相が緊急事態宣言を発出するのだが、実際に市民に外出自粛要請や休業要請、学校休校要請をするのは各都道府県であり、その責任や権限の範囲が不明確だ。またこうした社会的措置があくまでもお願いレベルの要請であるため、その効力に問題が発生する可能性、そしてその結果発生する経済的損失に対する補償がセットになっていないという問題もある。

さらに医療の現場では感染者の扱いや医療ロジスティクス(供給と運用)の面でも改正すべきそごが生じている。前述のアンケートでも「緊急事態宣言の外出自粛に罰則が必要である」という都民が6割弱に達した。緊急事態宣言が解除され、感染症対策に関する市民の意識や行動が緩みつつある現在、再び新型コロナは感染拡大を続けている。

◇ ◇

こうした様々な問題を抱える特措法に基づき、今後も新型コロナに対応していく長期戦が強いられる。実際の新感染症に対するオペレーションレベルで弊害を伴う現在の特措法に関しては、早急な改正が求められる。そのために国会での議論と法改正は速やかに進められねばならない。

これまで日本政府は平常時での法制度の構築を優先し、危機事態での法制度は平常時の法制度で対処できない場合に限り「特別措置法」をアドホック(暫定的)に構築して対応してきた。それはテロ対策でも原発事故でも感染症でも同じだった。危機が発生するたびに各種の特措法を増築してきたことで、日本の危機管理の法制度は特措法の増築の繰り返しによる全体的なデザインの崩れた違法建築のような様相を呈している。

今回の新型コロナだけではなく、今後も数年単位、数十年単位で新感染症は人類を襲い、その中には高病原性で強毒性の新型インフルエンザも含まれる。そうした事態に対処するには、現在の感染症法と特措法をその時々で恣意的に運用するのではなく、その両者を組み合わせて従来の感染症と新感染症の双方に対応できる「感染症基本法」のような法体系が必要だ。

同時に、こうした危機事態で私権を制限しなければならない個別の法体系を放置している状態がこのままでよいのか、危機事態と向かい合う根本的な議論を始める必要がある。具体的にいえば、私権を制限する特措法に基づく緊急事態宣言は日本国憲法と矛盾していないか、憲法違反ではないかという問題だ。これはオールハザード・アプローチで考えれば、自然災害や大規模事故、テロリズム、戦争紛争などの危機対応全般で発生する危機管理に普遍的な課題だ。

日本国憲法での緊急事態条項に関する議論は、こうした危機時に国民の生命と財産を守るために必要な優先順位と手続きを議論するためのものだ。そしてその議論は党派性ありきの問題ではなく、平時に冷静かつ合理的に時間をかけて国民・市民の中で進めたうえで合意形成すべきだ。それが民主主義のあるべき姿であり、民主主義的に危機について議論し、合意形成する過程がリスクコミュニケーションだと考える。

自由・安全のバランス考慮を コロナと緊急事態法制

大林啓吾 千葉大学教授

おおばやし・けいご 79年生まれ。慶応義塾大法学部卒、同大博士(法学)。専門は憲法

ポイント

○ 緊急事態宣言発令時の自治体支援充実を

○ 憲法改正での緊急事態条項創設に弊害も

○ 感染拡大対策としては緊急事態条項不要

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)が収まらない。日本では4月7日の緊急事態宣言により徐々に収束に向かったようにみえたが、7月ごろから再び感染者数が増加傾向に転じた。これまで日本は自粛要請という独自の手法を用いてきたが、この方法で第2波に耐えられるのかに関心が集まっている。

感染収束を目指すだけなら、ロックダウン(都市封鎖)をして、外出禁止や営業停止を強制して人同士の接触を徹底して回避するのが上策だろう。だがそうした強制的措置に切り替えると、経済を停滞させてしまうし、何よりも個人の自由を制約する。こうしたファクター(要因)を重視しつつ、感染の収束を図ろうとしたからこそ、日本は穏健的手法を採用してきた。

このように両方のバランスを重視する方法は憲法の要請に基づくものだ。憲法は国に対し国民の生命を守るという責務を与えると同時に、個人の自由を尊重せねばならないとしている。そのため新型コロナ対策を考える場合にも、常にこの両方のバランスをとる方策を模索する必要がある。

◇ ◇

では第2波以降に備え、どのような改善が必要だろうか。換言すれば、第1波の対策では何が問題だったのか。第1波に直面した際、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を出し、自粛ベースの対策をとった。多くの国民がそれに応じて外出や営業を自粛したので、感染者や重症者の数は減少に転じた。政府が強制力を行使しなくてもうまくいった成功例のようにみえる。

しかし特措法は自粛の結果生じた損失に対する補償規定を置いていなかったこともあり、休業要請に従わない業者が一部存在した。政府は持続化給付金などの対応はとったが、営業損失そのものに対する補償はせず、補償の要否は自治体の対応に委ねられた。また自粛警察の横行や、自粛しなかった業者や県外移動者への嫌がらせなど、同調圧力により事実上服従を強いられたという問題も起きた。

そのため強制的措置と補償を巡る課題が浮上し、全国知事会は強制力と補償をセットで設ける法改正をすべきだと政府に提言した。確かに強制力を行使する代わりに補償をするという制度にすれば、責任の所在がはっきりする。また同調圧力による事実上の強制の問題も回避できるだろう。

他方で、日本のような穏健的対応で強制措置とほぼ同等の効果が得られたのであれば、権利制限の側面が強くなる法改正は必要ないといえる。実際少なくとも第1波についていえば、日本の対応は強制的に対応した国と比べてもそれほど遜色のない効果を得られた。

仮に強制と補償を盛り込まないとしても、緊急事態宣言発令に伴う自治体への支援措置を充実させる必要があろう。実際に強制的対応をとるのは自治体であることが多いからだ。外国でも緊急事態宣言は強制力の行使の発動ではなく、自治体への支援を始動するという仕組みをとる国がある。

例えば米国は1月31日に公衆衛生法上の緊急事態宣言、3月13日にスタフォード法などに基づく緊急事態宣言を出したが、それらの宣言が外出や営業を禁止したわけではない。それらは州や自治体に対する支援を中心とする内容だった。州の権限が強い連邦制だからともいえるが、日本の特措法に基づく対応も自治体に任される構図になっている以上、支援的側面を充実させる必要があろう。

一方、法改正のみならず、いっそのこと憲法を改正し緊急事態条項を設けるべきではないかという議論がある。憲法に緊急事態条項があれば、法律に縛られずに迅速かつ思い切った方法を実施できる。つまり自由と安全の調整を模索することを放棄し、安全重視に大きくシフトすることになる。

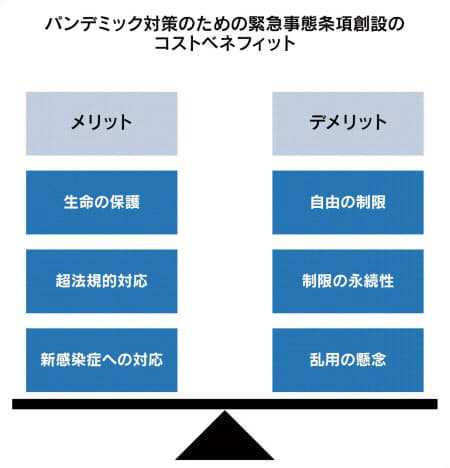

確かに国民の生命を守ることは国家の責務だ。緊急事態条項を設ければ、(1)国民の生命を危険にさらすなど回復不可能な損害を食い止められ、(2)法律では十分に対応できない事態にも対処でき、(3)法令で特定した感染症に限らず新しく登場した危険な感染症にも迅速に対応できる可能性がある。その一方で、(1)超法規的措置により自由が圧倒的なダメージを受け、(2)いつまで続くかわからないので将来も自由を回復することが難しくなる恐れがあり、(3)感染症以外の問題にも緊急事態条項が利用されてしまう懸念がある(図参照)。

以上のコストベネフィットを考えると、コストがもたらす損害も侮れない。よって緊急事態条項の是非については、パンデミック対策のための緊急事態条項に限定したうえで、その必要性を慎重かつ丁寧に検討しなければならない。つまり法改正では対応できないような問題があるのかどうかを考える必要がある。

◇ ◇

強制や補償以外の現行法上の問題として、例えば感染が疑われる場合でも未発症の感染者の隔離または強制入院ができないという問題(感染症法や検疫法)や、感染が疑われるという曖昧な状況だけでは入国禁止の対象にしにくいという問題(入管法)などがある。

新しいウイルスが登場した場合、行政が臨機応変に感染の疑いの根拠を示すことなくその者を隔離し、さらに膨大な人数に対応するために感染対策や環境衛生が不十分な施設に入れる必要があるかもしれない。だがそうした方法は憲法13条の一般的自由や人格権、憲法22条の移動の自由などを侵害することから憲法違反となる可能性がある。そうなると法改正による対応ができないので、憲法改正による緊急事態条項の創設が必要ということになろう。

他方で、感染が疑われる場合の要件を厳密に設定すれば、憲法違反にならない可能性もある。例えば感染源とされる国・地域に滞在していたことがあるなど、明らかに感染が疑われる理由を提示するなどの要件を設けたうえで、さらに感染が疑われるウイルスなどの感染力や致死性が高いような場合に、感染対策や環境衛生が整備された施設に一定期間隔離または入院させるという法律を制定するという方法もありうる。そうであれば、公共の福祉に基づく規制として憲法違反にならない可能性もある。

また入国禁止の問題については、もともと外国人の入国は制度の枠内で決められるので、本邦上陸を拒否する外国人の中に感染国・地域に居住または滞在した者とする規定を設けることで対応できる。ただしそれが日本人の場合は帰国を認めたうえで隔離などの措置を検討することになろう。

こうしてみると以上の問題は法改正により対応できるので、パンデミック対策のために緊急事態条項を設ける必要はないといえる。

目下、検討すべきは法改正の是非だ。外出禁止や営業停止に関する強制と補償の問題、感染が疑われる者への隔離などの問題、感染が疑われる者に対する入国禁止の問題などをどうするか。いずれも喫緊の課題だが、その際にも憲法が求める自由と安全のバランスを十分に考慮せねばならないことは言うまでもない。