政界Zoom

国会会期、君主制のなごり

G7「通年化」が過半

明治天皇が出席した第1回帝国議会開会式の絵

2020年の通常国会は6月に150日間の会期を終えて閉幕した。終盤には立憲民主党などが新型コロナウイルスに対処するため年末までの大幅な会期延長を求める一幕があった。議会を細切れにする会期制は欧州の君主制時代のなごりで、日本を除く主要国は事実上の通年化が進む。

会期とは議会が予算案や法案を審議する期間のことを指す。日本は国会法が会期150日間の通常国会を毎年1月に召集すると定める。戦前の会期は3カ月間で、国会審議を充実させるために戦後に延長した。

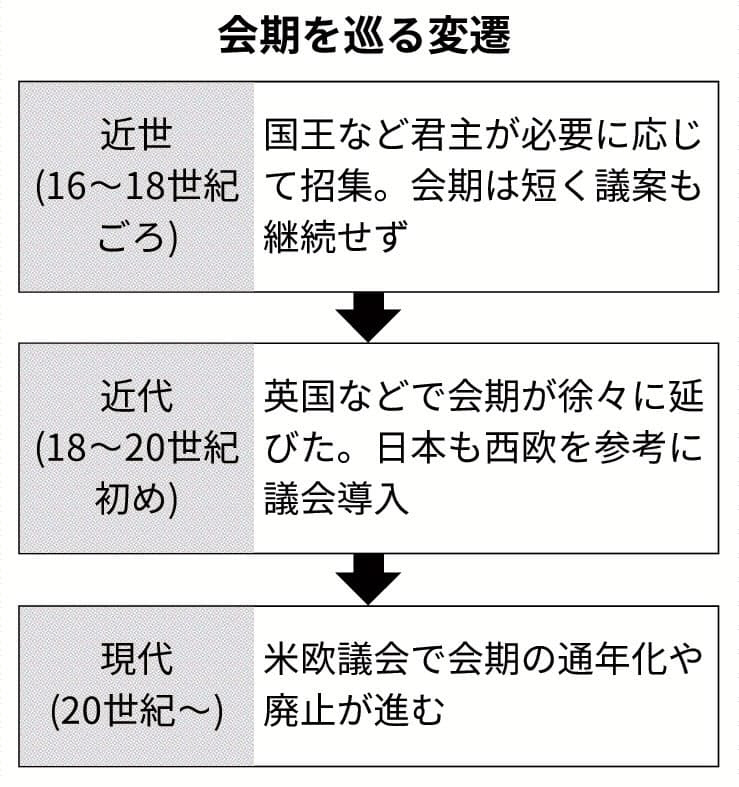

日本が会期制を敷くのは1890年に帝国議会を設立した際、西欧諸国に倣ったからだ。大山礼子駒沢大教授は「当時の各国議会では会期制が標準的だった」と説明する。では西欧諸国の会期の起源はどこにあるのか。

起源は14世紀英国

欧州議会に詳しい村上英明福岡大教授によると会期の概念は「14世紀後半の英国に芽がみられる」という。当時の議会は財政など何らかの問題が生じたときに国王が諮問のために招集するもので、開会期間が限られていた。

会期の起源は議会の母といわれる英国議会にある=UPI共同

英国では17世紀に何年も議会を開かない国王がいた。横暴を防ぐために定期的な招集を義務付ける法律ができ、立憲君主制になっても会期制は残った。同じ立憲君主制の日本が議会を導入したのはそうした時代だった。

西欧諸国は20世紀に会期の延長や廃止に動いた。西洋史が専門の松園伸早大教授は「英国は1920年代に財政や外交を巡る緊急性の高い議案が多くなり、審議期間を延ばすようになった」と語る。戦後には会期を事実上、通年化した。

ドイツはワイマール共和国時代に通年会期に移行した。フランスは95年の憲法改正で常会を約9カ月間に延長した。臨時国会も含めればほぼ一年中開ける環境になった。

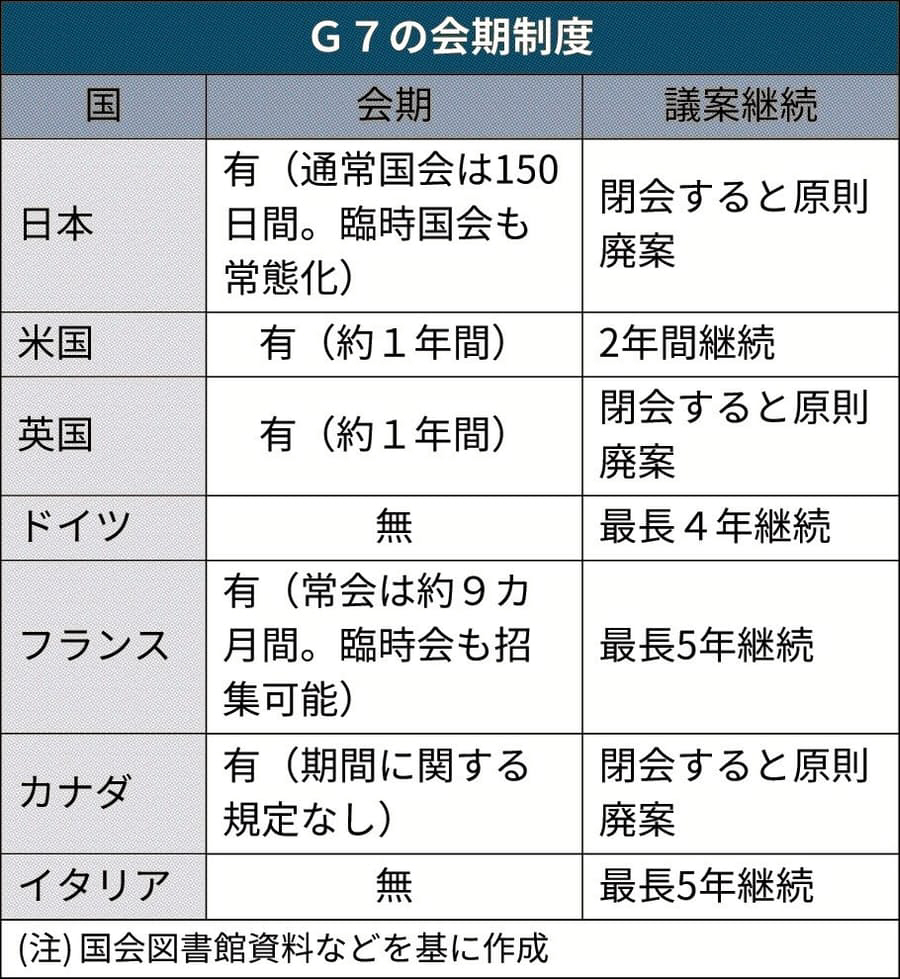

米国は毎年1月に開会し、11月か12月に閉会する事実上の通年国会である。主要7カ国(G7)で会期の通年化が進んだ。日本は通常国会とは別に臨時国会を開く慣習があるとはいえ、戦前から続く会期の縛りが今なお強い。

帝京大の川人貞史教授は「通年国会の国の方が時間の制約が少なく一定の議論が尽くされ、法案審議が順調に進む」と指摘する。

日程闘争の要因に

日本の国会にはもう一つ異質な点がある。明治時代に会期制と一緒に導入された「会期不継続の原則」である。審議途中の法案は会期末に原則廃案にする制度で、審議を次の会期に引き継げない。

この原則があるために政府・与党は会期中に法案を成立させようと採決を急ぎがちになる。野党は廃案に持ち込むために委員会の開催を渋って審議を遅らせる。与野党が会期末を迎えるたびに繰り広げる日程闘争の原因だ。

これも君主制時代の残滓(ざんし)といえる。かつては国王が必要とする議案を必要なときだけ審議し、終われば閉会した。会期をまたいで審議する発想はなかった。日本はドイツ帝国議会を参考に導入したとされる。

国会図書館によると現在、G7で会期不継続の原則を維持するのは日本と英国、カナダと少数派だ。英国は一部の法案は継続審議できるように見直しを進めている。

日本は通常国会が短いうえに臨時国会と合わせて年2回の会期末があるため、廃案を巡る与野党の日程闘争がより激しくなりやすい。

会期制にもメリットはある。閉会中は政府が議会に対応しないで済み、政策立案などに集中できる。日本は首相や閣僚の国会に出席する頻度が多いため、通年国会になれば政府の会議や外交に影響しかねない。通年化を目指すなら、国会に関わる官僚の負担を減らす措置が必要になる。

会期には野党が政権に歯止めをかけやすくする効果もあった。通年国会であれば、政府は閉会を気にせず法案を通しやすくなる。

近年は政権側が短い会期を望む傾向がある。国会で不祥事の追及を受けるのを避けるためだ。そんな状況であれば通年化した方が国会による行政の監視機能は高まるという見方も可能だ。

日本国憲法について議論した1946年帝国議会で、金森徳次郎憲法担当相は「この憲法は理想を議会常設に置く」と答弁した。新型コロナで野党が提起した会期の大幅延長案は、国会のあり方を改めて考える契機といえる。