経済教室

教育の概念、激変の可能性

柳川範之 東大教授

ポイント

○人数制限ない授業が学校のあり方変える

○一発勝負の入試ではなく受講成績で選抜

○社会人の学び直しや就活の風景も変わる

新型コロナウイルスの感染拡大で起きた世界的に大きな変化の一つは、オンライン講義の急速な広まりだろう。既に、年末まですべての講義をオンラインで行うと決めた海外の大学もあるようだ。ただし、この変化を、家にいても講義が受けられるようになったこと、と単純に捉えると事態を見誤りかねない。もっと本質的な意味で、教育のあり方そのものを変える可能性が高いからだ。

オンライン教育が可能にしたこととして、教室の人数制限を受けることなく、講義ができるようになった点は見逃せない。入学試験を行ってきた本質的な理由の一つもここにある。たとえば、東京大学で入試を廃止してだれでも入学できるようにしたら、教室が足りなくなってしまうだろう。しかし、オンラインならば、人数を制限することなく受講させることができる。選抜を行うことなく、日本中のあるいは世界中の希望する人に、教育を受ける機会を提供できるのだ。

もちろん入試には、受講するに足る学力や理解度のある学生を選ぶという目的も存在する。コロナ禍の現状ではなかなか難しい面があるが、実験や少人数での双方向での議論などは、リアルに集まって議論したほうが望ましい側面がある。

この場合、学力がある程度そろっていないと運営は難しいだろう。オンラインでも双方向性の強い授業を行おうとすれば、人数も無制限というわけにはいかなくなるし、ある程度は共通の理解が必要だ。しかし、幅広く提供されるオンライン授業の成績を選抜に使えば、今までのような入試を行う必要は必ずしもない。

◇ ◇

ここまで考えてくると、オンライン教育の進展は、今後の入試のあり方、「入学」の概念そのものを大きく変えていく可能性が高いことが分かる。

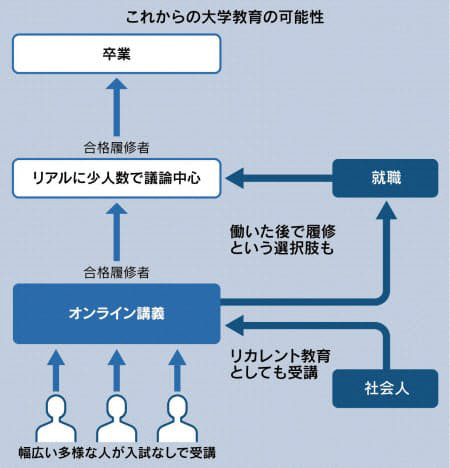

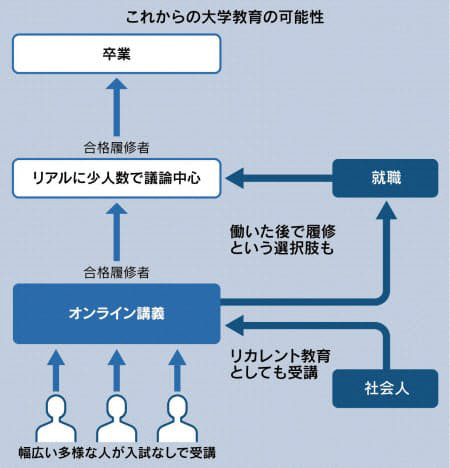

一つあり得るのは、オンラインで幅広く講義を提供して受講者のすそ野を広げ、その講義で良い成績を修めた受講者に、キャンパスに実際に来て少人数の討論型授業に出る許可を与えるという形だ。このような学校のあり方は、世界的にはコロナ禍の前から発想され、一部の大学では行われていた。それが、オンラインの経験によって、一挙に具体的な姿となって表れてきた。世界の主要な大学は、世界中の様々な境遇にある人々に対して無料でオンライン授業を提供し、そこで探し出された優秀な学生をキャンパスに呼んで学習させる。そういう方向性に変わっていくはずだ。

視点を変えれば、オンライン過程での受講が、選抜という意味である種の入試プロセスになっているとみることもできる。それは、一発勝負の試験で選抜するよりは、はるかに適切な方法であるはずだ。ただし現状の技術では、なりすましなどを完璧に防ぐことが難しい。しかし、なりすましで良い成績をとっても、選抜されてリアルにキャンパスに来た際に十分な成果を出せず卒業できないので、本質的な問題ではない。

日本の教育はあまりにも入試に比重がかかり過ぎて、皆がその成果だけを気にする点が大きな問題とされてきた。また、その結果として、受験勉強にお金をどの程度つぎ込めるかが結果を左右するという格差問題も指摘されてきた。

ここで述べたオンラインを通じた新しい選抜と教育の形は、それらの問題をかなり改善させる可能性をもつ。そのためには、そもそも入試選抜の結果ではなく、卒業の可否に意味があるという米国の大学などでは当たり前に行われている方向性に、日本の大学は当然変わる必要があるし、その面でも、大学の教育やカリキュラム自体もかなりの変革は求められよう。授業の履修を通じて選抜していくという考え方をもって、オンライン教育とその評価の仕方をつくっていく必要がある。

以上の点は、入試の問題だけではなく、就活およびリカレント教育(学び直し)のあり方にも大きく影響する問題だろう。人生100年時代といわれるようになり、長い人生の中で、環境変化にあわせてスキルを高めていくためには、学びの期間を20歳前後までとして、その後は、それをいかして働き続けるという従来の構造は維持できなくなっている。そのため、就職した後でも何らかのスキルを身につける、いわゆるリカレント教育の必要性が、多くの人に認識されるようになってきた。

とはいえ、実際には仕事もある中では、本格的に大学に通うのは難しい。多くの人がいつ、何を学べばよいのか、迷っていたというのが現状だったろう。ところが、このコロナ禍での経験は、リカレント教育の幅を大きく広げた。在宅時に様々なオンラインセミナーなどに参加し、空いている時間を使って知見を広めようとした人は少なくなかったとみられる。ある意味では、社会人の学びの機会が、かなり広がった期間だったといえるだろう。

そう考えてくると、大学などが幅広くオンライン教育の機会を提供するということは、多くの社会人にとって、リカレント教育の機会を大きく広げることになる。今までのいわゆる社会人向けの大学教育よりも、はるかに幅広い分野で教育資源が提供されることになるだろう。もちろん、社会人にとって必要な学びは大学などでの座学がすべてではないが、大学教育が好きな時間や場所で受けられることのメリットは、どんな世代の人にとっても大きいはずだ。

そうなると、卒業や就活の意味も今後は随分と変わってくるはずだ。現状では大学生が、インターンを含めた広い意味での就職活動にかける時間が、かなり長くなっている。時間をかけて会社を、そして学生を選ぶという観点からすれば、それは望ましいことだが、一方では、就職活動によって大学の勉強をする時間を確保するのが難しくなっているという現状がある。