井上章一さん、日本文化の謎にせまりたい

いのうえ・しょういち 1955年、京都府生まれ。80年京都大修士課程修了。京大人文科学研究所助手を経て87年国際日本文化研究センター助教授。2002年より同教授、20年同所長。著書に「霊柩車の誕生」「京都ぎらい」など。

■ブラジル・リオデジャネイロでの生活

留学の経験はない。だが、海外にはよくでかける。なかでもブラジルは、今までに5回おもむいたことがある。2004年には、リオデジャネイロで2カ月半ほど生活した。彼の地には、強い思い入れがある。

リオのカーニバル。異郷で「ああ、自分は日本人だ」と痛感した

日本から見れば、地球の反対側に位置している。その暮らしぶりには、なじみにくいところがあった。なかでも、リオの病院で余儀なくされた事態には、強い違和感をいだいている。日本ではありえないと、かみしめたものである。

04年の滞在中に、私は路上でけつまずき、地面に顎を強くぶつけた。おかげで、肉が裂け、十数針ほどその部分を縫っている。さいわい、今その痕跡はまったくと言っていいほど残っていない。手当は良かったのだと思う。施術をしてくれた医師には、感謝をしている。

問題は、靴にある。病院でであった外科医は、まずベッドで横になるよう、うながした。指示にしたがい、私は靴を脱いで身体をのせようとする。そんなこちらの振る舞いを、くだんの医師は見とがめた。どうして靴を、わざわざ床へおくのか。通行の邪魔になる。ベッドには、靴をはいたまま寝ろ、と。

言われて、私は起き上がり靴をはきなおす。そして、そのまま自分の身を横たえた。顎の縫い合わせは、この状態をたもちながら、ほどこされている。

縫合の処置をうけつつ、私はいたたまれない気持ちにおそわれる。寝床では靴をはきたくない。ぬがしてほしい。以上のような焦燥感に、手術が終わるまでとらわれつづけた。

また、あらためて痛感したのである。ああ、自分は日本人だ。寝る場所では、靴などはかないよう、骨の髄までしつけられている。日本文化にそめあげられた日本人だ、と。

現代日本では、格差の拡大が問題になっている。社会の分断をなげく声も、しばしば聞こえてくる。

しかし、大半の日本人は家の中で靴をはかない。まれには、西洋流の土足生活をいとなむ人もいる。しかし、そういう人たちも、立場や思想信条の違いにかかわらず、寝床での土足はつつしもう。富裕層も、低所得者も、あるいは右翼も左翼も。それだけ、日本文化は我々の暮らしをしばっている。機会があれば、いつかその謎にせまりたい。

■数奇屋造

若いころは、建築家になりたいと思っていた。大学も、京大だが、工学部の建築学科にすすんでいる。4年生の時に入ったゼミは、京町家の調査をやっていた。私も、そのお手伝いで、いくつかの町家を見学することができている。そこで暮らすかたがたとも、言葉をかわしたことがある。

筆者が描いた数奇屋造の絵

この体験は、私の京都観に大きい影をおとしている。また、勉強にもなった。数奇屋造(すきやづくり)についても、この時新しい見方を教わることができている。

数奇屋の形式は、江戸時代のはじめごろに、茶室をつうじて、ととのえられた。意匠的には、20世紀のアール・デコやモダンデザインとも、ひびきあう。日本建築史の伝統は、世界の先端表現にさきがけていた。以上のように、よく語られる。学生時代には、私もそのようなものとしてうけとめていた。

さて、町家の調査である。その場で見かけたしつらいに、学生が数奇屋風を感じたせいだろう。誰かが、数奇屋っぽいね、と口にした。これに、たまたま横で聞いていた住み手の老婦人が、言葉をかえしてきたのである。「数奇屋ゆうたら、あんた、お妾(めかけ)さんのお家(うち)やおへんか」、と。

数奇屋造はパトロンが、かこった女性をすまわせる住居の意匠であるという。もっぱら茶室の歴史でこれを学んできた私は、衝撃をうけた。大学とその周辺では、一度も耳にしたことがない。学界は、目をそむけている。そんな知見が、街では語られていた。

後で気づいたが、祇園花街の施設は、みな数奇屋造でできている。町衆のしかるべき旦那たちは、落籍させた芸妓(げいこ)を、瀟洒(しょうしゃ)な数奇屋造の家に住まわせた。少なくとも、それを理想とした。かこった女性を、より美しくひきたてるために。

私は、茶室研究の第一人者である故中村昌生氏に、この話をぶつけたことがある。氏は言われた。数奇屋の分析へとりくみだしたころ、先輩にからかわれたことがある。お前は、そんなに芸妓が好きなのか、と。

数奇屋と花街をつなぐ世間知は、20世紀のなかばまでなら、大学にも生きていた。しかし、今はとだえている。街の声は大事にしたいと、自分にも言いきかせているしだいである。

■小林多喜二の作品

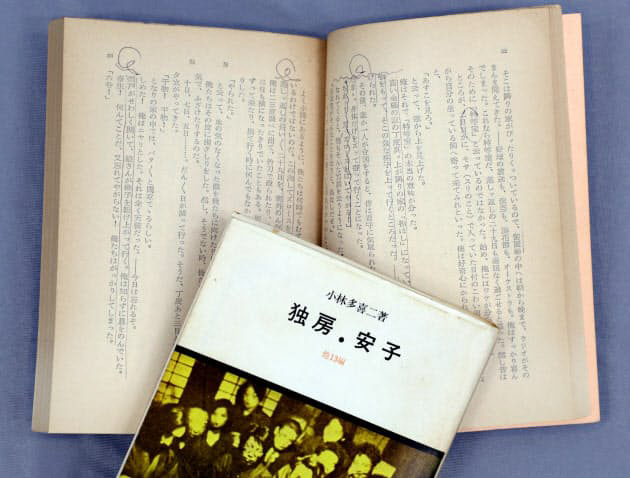

小林多喜二は戦前のプロレタリア文芸を代表する作家である。貧しい人びとやしいたげられた人びとによりそい、多くの作品をあらわしている。私の若かったころは、知的な青年であるなら、誰もが読んでおくべきだと、されていた。そんな雰囲気にあおられ、私も当時の青木文庫版で、作品を買いそろえている。

当時の青木文庫版で、作品を買いそろえている

いちばん強い印象をうけたのは『独房』(1931年)だ。留置場に収容された左翼活動家たちの生態をえがいた作品である。

作中の留置所は隣家の物干(ものほ)し、およびそこへ上がるための梯子(はしご)と、となりあっていた。下から見上げれば、その梯子をのぼる隣人の様子をうかがえたという。「十六七の娘さん」が「洗濯物」をかかえながら「上がっていく」光景も。

拘束された男たちは、それが下からのぞけることに、ささやかな慰めを見い出した。そして、しばしばがっかりさせられている。「ちえッ! 又(また)、ズロースをはいてやがる!」、と。ズロースは洋装の下穿(したば)き、つまりパンツをさす言葉にほかならない。彼らは「娘さん」のパンツが見えたことを、ざんねんがっていたのである。

1930年代の初頭なら、まだパンツをはく習慣は、それほど普及していない。洋装でも、はき忘れる女性はいただろう。『独房』の男たちは、それを「娘さん」に期待していたのだと言うしかない。

下品な話だが、あえて書く。スカートの奥から下着が見えると、私はうれしくなる。もちろん、人前では見て見ぬふりをする。だが、「見えた!」という想いの去来することじたいは、とめられない。『独房』を読んだ学生時代も、その点は同じであった。

しかし、30年代初頭の男たちは、少しもよろこんでいない。むしろ、失望している。どうやら、パンツが目の保養となる現象には、歴史的な起源があるらしい。『独房』は、まだ若かった私に、そんな可能性をほのめかしてくれた。『パンツが見える。』(2002年)という私の著作は、その延長線上にある。

文学作品を生活史や風俗史の史料として活用する。私をその方向へうながしてくれたのは多喜二であり、『独房』である。

■ヨーロッパの建築

学生時代に、ヨーロッパの建築を見てまわった。建築学生として、1976年の夏休みに、修学の一人旅をこころみている。以前から彼の地、とりわけイタリアの歴史的な街並(まちなみ)には、憧れをいだいていた。あちらでは、建築群のおりなす光景を堪能したものである。

14世紀完成のパラッツォ・ベッキオは市役所の一部として使っていた

のみならず、一種の社会学的な驚きもいだかされた。たとえば、フィレンツェ。市の中心には、パラッツォ・ベッキオという14世紀初頭の殿舎がたっている。フィレンツェ市は、これを市役所の一部につかっていた。築六百数十年の建物を、現役で活用していたのである。

フィレンツェにかぎった話ではない。南隣(とな)りのシエナも、14世紀の半ばにできた建物を市庁舎に転用していた。イタリアの歴史都市ではよく見かける、ごくふつうの光景である。多くの街が、数百年前の建物でうめつくされている。

日本の都道府県庁舎は、20世紀のはじめごろから石造や煉瓦造(れんがづくり)になった。時代が下れば、鉄筋コンクリート造になっている。しかし、百年ほど前の庁舎を今でもつかっている自治体は、ほとんどない。たいていの庁舎は、3代目か4代目になっている。日本がスクラップ・アンド・ビルドの国であることを、旅行中にかみしめた。

日本へかえった私は、けっきょく建築の道へ進むことを、やめている。いわゆる文転で、今は著述もてがける文化系の研究者になった。下世話な話だが、原稿収入ゆえの納税をめぐり、毎年確定申告もおこなっている。税務署や税理士とのやりとりをへて、資産評価の実情も学習した。

徴税額の算定では、固定資産の減価償却分が控除される。建築の建設費は最長で50年間、節税の対象になる。つまり、すべての建築は半世紀もするうちに、税法上の資産価値をなくす。あとは維持費だけがかかる不良資産と化す。経済人からは、一種のゴミ屋敷として見られかねない物件になってしまう。

まさか、彼らもフィレンツェを、ゴミの街としてはながめないだろうけど。

■フランスのアングルの裸体画「泉」

フランスのアングルという画家に、『泉』と題された作品がある。いわゆる裸体画である。全裸の美女が瓶(かめ)をかかえ、こちらを見かえす構図になっている。

図書室で見た(オルセー美術館蔵) (C)Alamy Stock Photo/amanaimages

小学校5年か6年の時に図書室の美術全集で、はじめて見かけときめいた。なにか、いけないものを見てしまったように感じたことを、おぼえている。先生が近づいてくればページをめくり、べつの風景画をながめるようなふりもした。『泉』を思春期の私は、ポルノグラフィとしてうけとめたのである。芸術ではなく、助平な絵だ、と。

西洋的な油絵の裸体画は、19世紀後半に日本へもたらされた。博覧会や美術展でも、展示されるようになっている。しかし、それらに当時の日本社会は、とまどった。警察も、しばしば風俗を害する猥褻(わいせつ)物として、とりしまっている。

裸体美を理解しない社会や当局を、美術家たちは批判しつづけた。これは、美術であり芸術だ。いやらしい目でながめるな、と。そんな言論活動の積み重ねが、功を奏したのだろう。今では、裸体美術、裸体芸術という観念が、まかりとおるようになっている。

私も、今はそう思う。アングルの『泉』も、構図や色彩などを通して見る。美術史上の位置も、考えるようになった。子どものころより成長したのだろう。

しかし、少年時代の私は本質的にまちがっていたのだろうか。美術や芸術としては、ながめない。ただのエロい絵として、目を向けた。そんな私は、根本的に誤謬(ごびゅう)を犯していたと、はたして言いきれるのか。

むしろ、どうだろう。今の私は、そして現代社会も、芸術という観念に洗脳されているような気がする。だとすれば、問われるべきは芸術が社会を瞞着(まんちゃく)するしくみであろう。私はその解析に取り組みだしている。

大人になり、パリで『泉』の現物を見ながら、春心のわかない自分を発見した。少年期の性感を抑圧した芸術という制度に、復讐(ふくしゅう)をしてやりたい。