疾病の日本史(1)

人々の連帯示した奈良の大仏

上野誠・奈良大学教授に聞く

聖武天皇は仏法による天下の安寧を願った(奈良・東大寺の大仏殿、2016年撮影)

新型コロナウイルスが社会や暮らしを大きく変えつつある。過去を顧みれば、疫病は大きな社会変化が起きる契機となってきた。歴史学者に聞く。

◇

疫病と戦争は、歴史をはやく進める。開墾した土地の私財化を認めた「墾田永年私財法」(743年)誕生の背景には、天平時代の天然痘の大流行で食料生産が危機的状況に陥ったことが挙げられる。

当時の「公地公民」制は、国家が土地を管理し、国民はそれを利用するという考え方で、律令国家の基本だ。耕作意欲が高まらないという問題はかねてあったが、踏み込めずにいた。疫病によって政権を担っていた藤原4兄弟が亡くなり、橘諸兄(たちばなのもろえ)政権の下で土地の私有化の流れが加速した。疫病は結果的に、歴史の転換点をつくったといえる。

■病の流行は政治のみならず、日本文化をどう転換させたのか。

危機的な状況が「明日死んでしまうかもしれない人たちの文学」を生んだ。それが万葉集だ。歌の傾向は2つある。

ひとつは、もう自分は二度とこの人に会えないかもしれないという緊張感をはらんだ、熱烈な恋の歌だ。〈君が行く海辺の宿に霧立たば吾が立ち嘆く息と知りませ〉(あなたが行く海辺の宿に霧が立ったなら、それは都で私が嘆く息だと思ってください)などがそうだ。

万葉集の巻15には、天平8年(736年)に新羅に使わされた遣新羅使の歌が収められている。関係が悪化していた新羅へ向かう夫を見送る、妻の切実。さらにその旅路には、疫病が待っていた。

もう一つの潮流は、生きている時間をゆっくりと、自然を眺めて過ごしたい、それも好きな人と一緒に、という歌。

〈橘は常花(とこはな)にもが霍公鳥(ほととぎす)住むと来鳴かば聞かぬ日無けむ〉(橘は永遠に咲く花であっておくれ。そうなればホトトギスが住もうとやって来て、鳴き声が聞けない日などなくなろうに)という歌は大伴書持(ふみもち)が兄の家持(やかもち)に送った。自然を眺め、心の平和を望む気持ちを、兄弟でやりとりしているのだ。

率直な恋歌と、花鳥風月を詠み込む歌。ここに、日本の1300年にわたる和歌の基本的伝統が確立した。

■危機の時代には、人々が連帯することの意義も見いだされる。

歴史はひとつの流れとして語られるが、時に激流になる。そのときに、色々なものが生まれている。743年、聖武天皇が造立を呼びかけた東大寺盧舎那仏像(奈良の大仏)もそう。災厄に際して大仏を造るとは一見ムダなようだが、多くの人々が協力すれば困難を克服できるということを可視化した。目に見えるかたちにすることが、新しい文化を創造してきたのだ。

歴史が進むとき、そこには進化もあれば退化もある。何かを選択したことにより、何かが失われる。「公地公民」が崩れれば、貧富の格差は増大する。一方で、貧しい者も富める者も力を合わせて大仏を、という考え方も出てくる。失ったものを補完しながら歴史は進んでいくのだ。

疫病の苦難の中で、素晴らしい文化をつくった人たちがいたことに目を向けたい。文化を守れという発信をしても、意味がない。こんな時代に、人間の力を示すために、何ができるのか。それを発信していかなくては。

疾病の日本史(2)

疫病と折り合いつけた中世の思想

山本聡美・早稲田大教授に聞く

国宝「辟邪絵 天刑星」(奈良国立博物館蔵、出典は国立博物館所蔵品統合検索システムhttps://colbase.nich.go.jp/)

中世は人々の身近に疫病がある時代だった。大きな災厄が起きると助けを求めて神仏に祈願し、寺社建立や仏像仏画制作に取りかかった。そこには精緻で美しい装飾が施される一方で、負のイメージも取り込まれた。当時の日本人は世界全体を正負のコントラストで可視化し、秩序立てて把握しようとしたのだ。

「ウィズコロナ時代」のこれから、私たちはどんな社会を築いていくのか。世界の負の側面と折り合いをつけようとした中世に学ぶことはある。

■当時の人々は病をどのように見ていたか。

12世紀頃の絵巻物に「辟邪絵(へきじゃえ)」がある。そこには、善神の天刑星(てんけいせい)が疫鬼の牛頭天王(ごずてんのう)を踏みつけるさまが描かれている。

天の刑罰を与える天刑星は、もともと中国で世の中に災厄を運ぶ神だったが、日本で陰陽道と結びついて善神に転じた。荒ぶる神で、扱い方を間違えるとひどい目にあわされるが、庇護(ひご)を受けられれば心強い。

やっつけられる疫鬼の牛頭天王は、祇園社では善神として祭られている。つまり、この絵では二面性を持つ2神が戦っているのだ。その中で疫病が力を失い、世界に調和がもたらされる。神や鬼がどんな局面でどうふるまうか。その結果が時に秩序を、時に混乱をもたらすというのが、中世日本人の世界観だった。

当時の人々は病気を因果応報で理解していた。体内で虫が暴れたり風の毒に当たったりするのは、前世を含む過去の行いの報いと考えられた。だから人々は加持祈祷(かじきとう)や写経にいそしみ、善根を積もうとした。

様々な病の様態を載せた12世紀頃の絵巻物「病草紙(やまいのそうし)」では、多くの場面で病人を指さして笑い、蔑む人々が描かれている。過去の罪業の結果として病を得た者は、社会から隔てられ、排除される。それが当時共有されていた通念だった。

■流行病は個人に起因する問題ではない。

疫病は善ならざるものが世にはびこった結果、まん延すると考えられた。したがって為政者の責任は重く、何らかの対策を取らねばならない。施薬院などを設けたほか、神仏を頼んで発願し、寄進した。切実な発願だったはずで、だからこそ当時の仏教美術は様々な意味を含み持っている。

疫病から時間がたつと描かれ方も変わる。1400年代初めに制作された「融通念仏縁起絵巻(ゆうずうねんぶつえんぎえまき)」(京都・清凉寺蔵)は、約150年前の鎌倉期に全国で大流行した疫病をテーマにしている。疫鬼の群れがやってくるが、念仏の功徳で家に入れず、さらには鬼自身が仏に帰依する。念仏を媒介に人間と鬼の話し合いで疫病を収めたのだ。

鬼の姿はどことなくユーモラスだが、これは流行病が語り継がれ、絵巻で再現される中で、受容しやすいイメージに変わったのだろう。悲惨な記憶をどんな秩序や物語で処理したかに、時代の思想や知恵がある。

中世の人々は何の恐れもない人生など想定していなかった。輪廻転生(りんねてんしょう)をはじめ、すべてが循環する世界の中で、善悪は併存するものという観念が人々の心の中には根付いていた。

現代社会はすべてで最善を求めがちだが、視野が部分的、局所的なようにも感じる。かつての日本人の世界観では、闇が身近にあったことは覚えておきたい。

疾病の日本史(3)

攘夷思想を燃え上がらせた幕末のコレラ

磯田道史・国際日本文化研究センター准教授に聞く

幕末期のコレラ流行では火葬場が混乱した(「安政箇労痢流行記概略」より「荼毘室混雑の図」、国立公文書館所蔵)

江戸時代、人々を苦しめた感染症は主に5つあった。皮膚病の疥癬(かいせん)、性感染症の梅毒、はしか、天然痘と、江戸後期に海外から来たコレラだ。種痘を伝えた西洋医学を含め、感染症は海外との関係性や距離感に大きな影響を与えたといえる。

16世紀末の朝鮮出兵をきっかけに広がったのが梅毒だ。海外の性感染症が日本に入った経緯は諸説あるが、豊臣秀吉が集めた軍勢のなかでまん延し、全国に散らばった。京都のある墓所では、埋葬された男性の人骨の約半数に梅毒痕が見られたという研究もある。

その後の鎖国は、感染症の抑止に一定の効果があった。それでも、はしかは数十年ごとに流行した。有効な治療薬もなく、今回の新型コロナウイルスのように経済にかかる負担も重かった。

それでも庶民は明るく乗り切ろうとした。1803年に式亭三馬は「麻疹戯言(ましんぎげん)」で、はしかで客の入りがなくなった芝居小屋を、ユーモアたっぷりに描いている。笑いに転化するのは不謹慎ではなかった。

■当時、「伝染病」の認識はあったのか。

江戸期、幼いころに天然痘を患っていなければ、遠出も命懸けだった。庶民は疾病の神をひたすら拝み、医学も未発達。「胎毒論」といって体内の毒素が病因との考え方が主流だった。

そのなかで江戸後期、1810年には画期的な予防思想が現れていた。提唱したのは甲斐出身の橋本伯寿(はくじゅ)だ。長崎で西洋医学を学び、「断毒論」をまとめた。そのなかで橋本は梅毒、天然痘、はしか、疥癬を感染症と見破り、接触や食べ物を介した感染を戒めた。さらに消毒を勧め、「伝染」という言葉まで用いていた。幕府に隔離の法制化を請願しようとしたが理解は得られず、逆に版木は一時押収された。

だが英医師ジェンナーが開発した牛痘による種痘が日本で普及し始めると、西洋医学に対する幕府の姿勢が軟化していく。蘭学医を召し抱え、江戸に種痘所を設けるなど手厚く支援しており、西洋学への信頼と期待が高まったといえよう。

■幕末にはコレラが大流行し、何万人もの犠牲者が出た。

まず1822年、原因不明の病が九州で広まった。オランダ商人が持ち込んだ感染症とわかり、「酷烈辣(これら)」「狐狼狸(ころり)」と称された。海外窓口の長崎から広まったのだ。1858年には江戸で流行し、ペリー艦隊から感染が広がったと信じられた。人々はコロリとペルリを、セットで解釈した。

西洋医学もコレラには歯が立たなかった。大坂で緒方洪庵が開いた適塾では、弟子たちが往診に奔走した。しかし有効な治療法はなく、医者自身も感染して犠牲となった。それを「討ち死に」と表現した手紙が残る。

幕府が有効な対策をとれないなか、怨恨は黒船や異国人に向けられた。開国が感染症を招いたとして、攘夷(じょうい)思想が高まる一因となったのだ。日本史を動かす大きなエネルギーになったといえるだろう。

現在の新型コロナ禍でも、国際的な信頼関係の揺らぎが見え隠れする。「排除の論理」が台頭するのは洋の東西を問わない。しかし多くの病を乗り越え、西洋の知識を取り入れてきた江戸時代、状況は異なるが、庶民の感染症に対する姿勢と幕府の対応から学べるものがあるはずだ。

疾病の日本史(4)

衛生軽視した旧日本軍、その体質は今も

吉田裕・一橋大学名誉教授に聞く

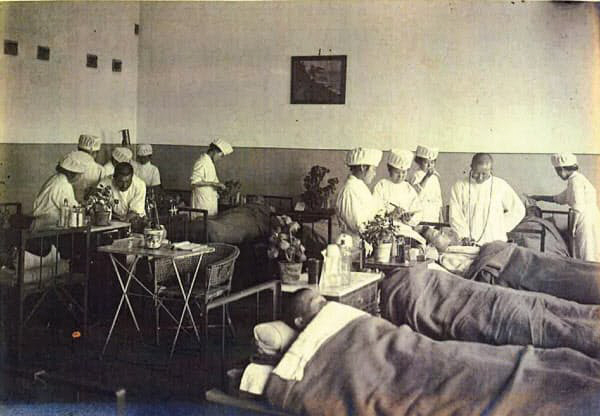

ウラジオストクにあった浦潮陸軍病院第五病棟の感染症病室(大正期、しょうけい館蔵)

アジア・太平洋戦争を戦った旧日本陸海軍は極端な作戦・戦闘第一主義だった。当時の国力では強大な連合国相手に長期にわたる総力戦を戦えず、短期決戦で臨むしかなかったという背景がある。短期決戦思想からは兵站(へいたん)、情報、そして衛生という概念が抜け落ちやすい。

欧米各国は最初の総力戦となった第1次世界大戦から多くの教訓を得た。戦後の列強が最前線での救護活動と受傷後の初期治療を重視するようになったのが一例だ。典型的なのが輸血で、連合国は戦場まで大量の血液や血液製剤を輸送する態勢を構築した。

日本軍の戦場での初期治療の基本はまず止血してその後、後方の野戦病院に送るというもので、軍事医療の考え方と方法は日露戦争当時のままだった。日本は第1次世界大戦の最前線の実態を目にしていないことが影響している。

連合国は口腔(こうくう)衛生の重要さも理解し、歯科軍医の養成に力を入れた。日本の場合、歯科医将校制度ができるのは1940年で、それも少数だった。

■旧軍はどんな感染症対策をとったのか。

戦前の代表的な感染症は結核で、人が密集して集団生活を送る軍隊は感染の温床だった。厳しい訓練、古参兵からの私的制裁、不十分な食事などが重なって感染する新兵が後を絶たなかった。しかし治療と予防の十分な対策が取られないまま戦争に突入する。

マラリアも旧台北帝国大学などに研究の蓄積があったのに、その成果を生かせなかった。米軍はマラリア原虫を媒介する蚊を撲滅するため、大量の殺虫剤(DDT)を散布して感染拡大を防いだが、日本陸軍がマラリア対策に取り組むのは米軍の反攻作戦が本格化する43年以降のことだ。

戦局の悪化に伴って、日本では体力の劣る者や高齢の者までが召集されるようになり、そんな弱兵が軍隊内で増えていった。加えて制空権と制海権を失い、戦場で不可欠な食糧や物資の輸送が途絶する。

■戦場では病死が戦闘による死者を上回った。

陸軍では徒歩による行軍が基本だった。完全装備での夜間や雨中の行軍は確実に兵士の体力をそぎ落とした。

結果、どうなったか。フィリピン防衛戦の戦没者総計は51万8000人。「大東亜戦争陸軍衛生史」によれば陸軍の場合、「その約35〜40%が直接戦闘によるもので、残り約65〜60%は病没であるように思われる。しかも、病没者のうち純然たる悪疫によるものはその半数以下で、その他の主体は悪疫を伴う餓死であったと思わざるをえない」という。

戦争末期の陸軍兵士の過半は、戦闘ではなく疫病と飢えで死んでいた。

敗戦直後、毒ガス戦など戦争犯罪に関与していた陸海軍の軍医たちは大量の資料や記録を焼却した。そのせいで軍事衛生・医学関係の史料はほとんど残されていない。

旧防衛庁の公刊戦史「戦史叢書(そうしよ)」は全102巻に及ぶが、作戦の記述が中心で、衛生・医学を取り上げた独立の巻がない。戦史として異例だ。

新型コロナ感染症対策の専門家会議の議事録がないことが問題になった。今もなお記録を作成し、保管し、公開して将来の検証にさらす覚悟を欠いている。なぜ歴史から学ばないのか。