「利他」を考える~東工大「未来の人類研究センター」の挑戦(上)

中島岳志 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授

2020年2月1日、東京工業大学に「未来の人類研究センター」が立ち上がった。自己責任論が蔓延する現代の社会において、この新しい研究センターは世界にどんなことを投げかけるのか。センターが最初に掲げるプロジェクト「利他」について、メンバー4名が語る。

伊藤亜紗(センター長・美学者)

中島岳志(利他プロジェクトリーダー・政治学者)

若松英輔(批評家・随筆家)

磯﨑憲一郎(小説家)

中島(東京工業大学 科学技術創成研究院/リベラルアーツ研究教育院教授) 今日は、「未来の人類研究センター」というのが東京工業大学の中に立ち上がる、ということで、その構成員のみなさんに集まってもらいました。ここにもう1名、國分功一郎さんが加わりますが、そんな5人で研究センターが立ち上がります。

最初に伊藤さんに、この研究センターというのは何をやっていくところなのか、お伺いします。

伊藤(東京工業大学 科学技術創成研究院/リベラルアーツ研究教育院准教授) まず名前のスケールが異様に大きいですよね。「未来」「人類」「研究」。今年、我々の初仕事は焚き火をすることだったんですが、そういう大きいことについて考えるのは、普通の、日常のモードでは無理なのではないかと考えました。

日常的な視点でものを考えるとすごく短期的な判断しかできないし、研究もできません。我々はそこを大きく出て、短期的な視点ではなく長期的な視点から、「人類とは」という大きいことを考えていきたい。

焚き火の周りに集まれば、いつも会っている仲間だったとしても、普段と違う会話ができるだろうと思ったんです。そのときのイメージは、未来の人類研究センターのウェブサイトやパンフレットに使われています。

そういう焚き火の周りでの──「雑談」ですよね、我々にとって大事なのは。今日のこの会話もそうですけど。がっつり研究する──本を読んだり調査をしたりもするんですけど、雑談を交わしながらお互いにいろいろヒントを得て、研究が育っていけばいいかな、と思っています。

「利他」というアプローチ

中島 そうですよね。我々のアカデミズムの世界では、「この研究によってどういう結論が得られるか」「どういう風に研究していくか」という計画を、かなり前もって設定をして、それで研究をしていく、ということが要求されることが多いんですけども、それが逆にクリエイティビティ、創造性を失わせることになっているかもしれない。

むしろ統御できないものとか、他者との応答の中で生まれてくるものとか、そういうものに開いていきたい。そういうことがあって、あまり最初にガチガチにこういうことをやるんですよ、というふうに決めないでやっていく、というのもここの1つの特徴なのかな、と思います。

そんな中で、最初に取り組もうとしているのが、「利他」っていう問題です。

利己的な「エゴイズム」みたいなものの逆として「利他主義」が取り上げられたりもしますね。我々はこの「利他」っていうことについて考えていきたいと思っているんですけども、「利他」について、若松さんはどういうアプローチをお考えでしょうか。

若松(東京工業大学 科学技術創成研究院/リベラルアーツ研究教育院教授) 「利他」…このプロジェクトが始まってから、ずっと「利他」とは何か考えているんです。「利他」というのは、文字通りですと「他を利する」ということなんですけども、どこか違うんじゃないかと感じているんです。従来の「利他」の定義だけではとても表面的で、ある意味では記号的な「利他」でしかない。今問われている「利他」は、意味論的にいうと、「自他」の区別がなくなるところに始まる「利他」ではないかと考えているんです。つまり、人のために何かやっているのではなく、「自らを含む何か」のために行っているという自覚が生まれてくるとき、そこに「利他」が起こると思うんです。

むしろ、自分が含まれない行いは一見「利他」に見えるんだけど、とても恐ろしいことをやっている場合がある。「人に何かを恵む」なんていうのは、一見すると良さそうなんですけどね、福祉の専門家に聞けばわかりますけど、それは必ずしもよいことばかりではない。

私たちが予想するのとはちょっと違う結果を生むこともある。さらにいえば、自分が含まれるような営みでは、何も起こらないんじゃないか、と思うんです。利他の「他」っていうものを、自己を含めた「他」、あるいは、自己を深みから照らし出すような「他」に、定義し直していかなくてはならない、と思ってるんです。

20世紀の哲学の中で「他者論」はとても重要なテーマです。しかし、従来の他者論の定義も東洋哲学との対話のなかで変わっていかなくてはいけないのではないか。ここでの利他学が、その小さな始まりになればと願っています。

中島 そうですね。利他的に振る舞おうとすることってすごく利己的だったりしますよね。その逆説が利他にはつねにあって、ここをどう考えるのか。

「利他」の研究をやっていこうとなったときに、いちばん最初に伊藤さんが、「利他っていうの、ちょっと違和感があるんですよね」とおっしゃった。利他的に、一方的に、たとえば障害を持った人に対して「施し」をする、いうようなことが、つねにこの二分法を構造的にくり返してしまう。「利他的なろうとする人」と「その恩恵を受ける人」みたいなものが、世界をブレイクスルーするようには思えない、と。どういうふうに「双方向的な利他の世界」というものが生まれてくるのかが重要だ、というのも入り口のところに1つあったと思うんですね。

磯﨑さんは小説家、あるいは実作家として作品を書いて来られた方ですけれども、この辺り、磯崎さんの問題で言うと「自意識」というものと関わってくるのかな、と思ったりします。この「利他」について、どういうふうにお考えですか。

磯﨑(東京工業大学 科学技術創成研究院/リベラルアーツ研究教育院教授) 僕は若い頃は利他的ではなくむしろ利己的だったかもしれないですね(笑)。利己なのかはわからないですけれども、自己実現は好きでしたね。ところが健全に老いてくると──この「健全」っていう言葉がまた問題なんですけど──ちゃんと「利他」になってくる、そうした変化が人生の実感としてあります。

僕の場合は三十代で子どもを持ったという経験が大きかったのかなと思います。自分の肉体の外側に、自分以上に大切な存在が生まれるということなんですけれども、それが子どもである必要はないんです。配偶者であってもいいし、動物であってもいいし、友人であってもいい。

人間は普通に生きていれば、自分が生まれる前からこの世界は存在していたし、自分が死んでいなくなった後もこの世界は存続し続ける、ということを、結局どこかでちゃんと受け入れる用意ができて来るんだと思う。その事実を受け入れるってことが、実は自然に「利他」というものに移行していく、という変化なんじゃないかなと思っています。

どんなに利己的な人でも、間違いなくその人、死にますから。どんな人でもいつかは存在しなくなるということを考えると、厳密な意味では利他的でない人間というのは存在し得ないはずなんです。時間の問題なのか、存在論的な問題なのか、そこは難しいとこなんですけど、たぶんそういう事実をどんどん受け入れていくということが、歳をとるってことなんじゃないかな、っていうのが実感です。

中島 なるほど。伊藤さんが最近『群像』という雑誌の2月号に、「コミュニケーションと輪郭」という文章を書いていらっしゃって、これは最初に伊藤さんが「利他ってちょっと違和感がある」とおっしゃったことと、非常に密着しているものだと思いました。

そこで伊藤さんがおっしゃっているのは、「伝達モード」と「生成モード」というのを、コミュニケーションのあり方として分けて考えた方がいい、ということです。「伝達モード」っていうのは、一方から他者に対して一方通行的に何かを伝える、というもので、「生成モード」っていうのは、相互関係によって何かが浮かび上がってくるものですね。ここも「利他」と関係しそうです。

伊藤 そうですね、さっき若松さんが「他者」「他人」ということを再定義しないと、というふうにおっしゃってたんですけど、西洋哲学だと「他者」とか「人間」ってやっぱり「健常者」が想定されている。そこで前提にされているのは「眼差し」っていうものをベースにした、自分と他者の関係なんです。

でもそれって、眼差しを持たない視覚障害者は最初から排除していますし、つねに介助が必要でいつも他人と密着する必要がある人は、目を合わせるような距離が取れません。だから眼差しをベースにした他者論というのは、たくさんある「自他」の関係の1個でしかないと思うんですよね。

最近考えているのは、「眼差し」ではなく「手触り」をベースにした自他関係です。他人の体に触れるということから、他者を論じられないかなと思っています。

人の身体に失礼でない仕方で触れるってすごく難しいことですよね。その方法論を我々はほぼ持っていないと思うんですけど、その「持ってなさ」が、障害者と関わることの難しさとか、一方的に自分の正義を押し付けるような「伝達系」の関わりになっちゃってる原因のような気がして。

人の身体にうまく触れるときに、何がそこで起こっているのか、ということを通して倫理をもう一回考えたいな、と思っています。そこには「伝達」じゃなくて「生成」、その関係の中で生まれていくメッセージを拾い合うような、生成的な関係というのがあるはずです。

「勤勉」でなく「真摯」な状態で

中島 雑談というのは一種の「生成モード」ですよね。一方的に自分の言いたいことを言うのではなくて、相手から出てきたものに対して、そこで「ああ、俺はこんなことを考えてんのか」というふうに自分と出会ったりすることもあります。関係性の中で言葉が生まれていく。

漢字で書く「言葉」、意味の世界を超えて、カタカナの「コトバ」の世界がある。その「コトバ」は音だったり匂いだったりするかもしれない、というのが井筒俊彦(言語学者 1914-1993)の世界だったと思うんですけども、「生成モード」というのはここにも関連があるかもしれません。若松さんはこの辺りいかがですか。

若松 大学の教員になってまだ日が浅いのですが、最初に感じた違和感は、伊藤さんがおっしゃった「伝達モード」に規定されているという実感でした。聞く方からからも「伝達モードでお願いします」というのを感じたんです。

私はそもそも、伝達モードでしゃべった経験がほとんどないので、自分にそのモードの機能が欠落している、ということに気づくのに1年かかりました。今日まで「なんかおかしいな」と思い続けていたわけです(笑)。でも今お話しいただいて、氷解しました。

それで分からないながらも、大学では、まずお互いの環境を壊すことから始めたわけです。「教師が学生に教える、というような関係の場は受験勉強までで君たちはもうそこを卒業してきた。だから、ここではお互いに学び合う“場”を作りたい」と言ったんです。

「僕も準備するから、みんなも準備して来てほしい。それはとにかく学ぶことにおいて真面目であることなんだ。真面目っていうのは、勤勉じゃなくていいから、真摯な状態で来てほしい」ということだけお願いしたら、だんだん生徒が減っていくんです(笑)。

でも、それでもきてくれる学生たちとは、やはりとてもいい“場”ができるんです。真摯さという心情が共通理解の場になると、伝達モードが崩れてくるんです。こういうと叱られるかもしれませんが、シラバスは瞬く間に創造的に解体し、変化して行きます。

すると同時に今おっしゃっていただいたように、「自他」の関係も面白いくらいに変わってくる。授業が終わると、私の方が「勉強になった!」って感じになる。もしかして、自分がいちばんよく学んだんじゃないか(笑)、という実感を最近楽しんでいます。

教師には「自分が教える」という意気込みが多少なりともあると思うんです。でも、もしかしたらそれも、学内における「他者の関係」を固めてきてしまった原因の一つなんじゃないか、という感じはします。

あともう一つ、磯﨑さんがお話ししてくださった、人間は年老いていくと利他になる、というのがとても印象的で、ここには、「人生の後半」という問題があると思うんです。「人生の後半」は歳をとっていけば始まる、というのが社会的には一応の目安になっていますが、じつはあまり年齢に関係ない。

あるとき大学でアスペルガーと診断された、という学生が質問に来たんです。授業中はつまらなそうにしている。でも、授業が終わってからの質問は、文字通り真剣勝負なんです。そういう人は、明らかに「人生の後半」が早く始まっているのが分かります。実際は二十歳前後なんですけど、私なんかよりもずっと深く世界を感じ、自分の世界を構築する必然に迫られている、「人生の後半」を早く始めなくてはならない若者にも、「利他」というテーマはとても重要である感じがします。

たまたまそうであるに過ぎない──という想像力

中島 世の中はむしろアンチエイジングとか、若くあることに価値を置こうとするんですけど、「年老いていくことにおける価値」みたいなもの、あるいは「死んだあとの価値」といったいろいろなものが想像できなくなっている、ということもあるかもしれません。

磯﨑さんの文学では、大きな「歴史」というものを観念の中に置きながら、時折「文学のために」小説というものが成立している、と思うんですけれども、年齢を重ねてきて、小説の見方が変わってきたところはあるんですか。

磯﨑 やっぱり「人間、死んでからが人生」ですからね。その感じは強いですね。結局、多くの人の支持を得るとか、金持ちになるとか──功利主義に結びつくところなのかもしれないんですけど──そういうこととは違う価値というのが、死後始まる。今実際に小説を書いている僕らにとって、同時代の作家よりもむしろ、カフカやムージルといった20世紀のはじめの小説家、死者である小説家たちの言葉の方が、はるかにリアルに感じられるというのが、その証明にほかならないような気がしてならない。

たぶん、こういう僕らの話を聞いている人たちが、「大学の先生の集まりだから、何か高邁な理想を話してるな…」というふうに誤解されるのが僕はいちばん嫌だね。そういうことじゃないんだよね。何かもっと実感というか、肌感覚に近いというか…何て言えばいいんですか、中島さん。

中島 僕はアカデミックな哲学体系の構築に興味はなく、たとえばこのプロジェクトの中で落語とか、庶民が持ってきたようなある感性、言語化されないようなものを射程に入れながら考えたいな、と思っているんですね。亡くなった人との対話が深まるというのは、案外知の闇みたいなところなので、西洋哲学ではあまり論じきれなかったところだと思うんですよ。

あるいは、「偶然」という問題もそうですね。これは伊藤さんが前に出してくださった大きなテーマなんですけれども、西洋哲学は合理的に解消できない問題を知の闇に追いやってきた。けれども、その知の闇のところに実はとても重要な叡智がたくさんあると思うんです。

利他の問題というのは「偶然性」がすごく大きいですよね。今、どうしても自己責任社会になっていて、「俺は頑張ったんだから」といったことが蔓延しています。そんな自分は、偶然性によるものである──たまたまそうであるに過ぎない──という想像力が、自分以外の人たちに対する共感や協同につながっていくと思います。

西洋は必然性や合理的なものばかりを追いかけてきたけれども、「偶然」とか「死者」とか、何かそこでは論じきれなかったものの中に大切なものがあるんじゃないか、という手触りはありますよね。

「偶然」ということを伊藤さんがおっしゃったときに、何か工学的な世界との対比で議論されていたと思うんですけども。

理系の視点で「利他」を考える

伊藤 そうですね。工学の根底にある欲望はやはり「制御」だと思うんです。学生と話していても、とてもシステマティックにものを考える傾向を感じます。でも、私が吃音を通して制御の問題を考えるなかで見えてきたのは、制御しようとすればするほど制御される、ということなんですよね。制御にのっとられちゃう。ならば最初から「偶然」に対して門戸を開くような発想はありえないのかな、と思います。

それに加えて私がこのセンターですごく楽しみだなと思っているのは、人間の死んだあととか、語られていない部分みたいなレベルの話を、理工系の中で考えられるということです。文系になくて理工系にあることというのは、スケーラビリティというか、ものすごくミクロなところからものすごく大きなところまで扱っている、というところです。人文系は「人間」とか「社会」のレベルで考えるのが得意ですが、理系は、よい意味で「人間」を外して考える視点を与えてくれます。

たとえば細胞レベルでも「利他」はおそらくあって、たとえばリン・マーギュリスが唱えた「細胞内共生説」によれば、細胞内にあるミトコンドリアや葉緑体という組織は、最初はまったく別の生物だったんです。その証拠に、ミトコンドリアや葉緑体は、本体のとは違う、独自のDNAを持っている。進化とはそういうもので、他の生き物と共生して混じり合いながら、新しい種が生まれてくる、と。我々の生命そのものが、自分と自分でないものを区別できないようなところに成立しているという、そういう「偶然」によって作られている。

これはミクロのレベルの話ですが、人類が絶滅したあとどうするのか、あるいは太陽系の外部にいるかもしれない生物とどのような関係を結ぶのか、ものすごく大きなレベルまで利他の問題を拡張できるかもしれない。理系の研究者と関わることで、こうやってスケールをいろいろ変えながら「利他」という問題を考えていきたいと考えています。

磯﨑 今、伊藤先生の話を聞いて思い出したんですけど、『記憶と生』(アンリ・ベルクソン著、ジル・ドゥルーズ編)っていう本があるじゃない? そこに書かれていたことなのだけど、最初期の生命、最も初期のアメーバ段階の生命が生き延びるためには、2つの選択肢があった、と。

一つの生命が他の生命を食べ尽くしながら、その個体が最大限長生きするというのが選択肢1で、自分は死滅する代わりにその子孫、別の存在を連綿と残していく、というのが選択肢2。結局、第2の選択肢が選ばれたから、現在に至るまで生命の歴史が続いてるんだ、っていうようなことを、たしかベルクソンが書いてたような気がするんだけど、第2の選択肢を選んだ、というその判断こそ「利他」だよね。

伊藤 『利己的な遺伝子』(リチャード・ドーキンス著、Oxford University Press、1976年)も結局「利他」の話なんですよね。「利他的」にすることが「利己的」である。「利己的」にすることが「利他的」である。さっきの区別が1つになるっていう。

中島 そうなんですよね。「偶然」という話もまったく同じだと思うのは、九鬼周造という人が『偶然性の問題』(岩波書店、1935年)という本を書いていて、結局偶然とは必然である、という結論になるんですよね。これが非常に面白いところで、普通これは、逆の、対立していることに思えるんですけども、九鬼の言葉で言うと「偶然は絶対者の中にある他在である」。これはとても重要で、今の問題ともたぶん構造的には関わっていると思うんです。だから「利他」というものの在り処を探っていくと、1つの構造に出会っていくのかな、というふうに思ったりします。

自然科学とか理工系の学問と我々は、そういうところからアプローチしたり架け橋をしたりするのが、これからとても重要かなと思っています。

植物学者の牧野富太郎は、とにかく植物が好きで徹底した分類学をやっていった人なんですが、その分類をしている標本画が、ものすごく美しいんですよね。江戸の花鳥画みたいなもので、つまりその細部を描くことによって生命の本質を掴もうとしているっていうんですかね。平仮名の「いのち」としか言いようがないものを、彼は掴もうとしてる。非常に優れた理系の研究者っていうのは、ここで議論しようとしているような問題に極めてダイレクトに突き刺しているような人たちなんじゃないかな、と思うんですよね。

若松 今の環境ですと不可避的に理系の人たちと多く接します。あるとき、はっきりと分かったのは、やっていないことを嫌ってる学生が少なくない、ということなんです。やっていないだけだから、やれば、好きになる。

今、一年生には詩の授業をやっています。中には、これまで教科書以外に詩を読んだことがないのに、さきほどの理由から、少人数になった、とても濃厚なクラスに迷いこんでくる学生がいる。もちろん、最初はいろんなことがぎこちない。しかし、授業が終わるころになると、今まで眠っていた「内なる詩人」が目覚めるのがはっきりと分かります。ここでまでくれば……。

こうした、有機的な変化は、今の若い子も第一級の研究者にも同様に起こると思うんです。科学による精緻なものに、私たちが持っているような──たとえば「美」ですよね。そういうものが合わさったときに、何かとてつもないことが起こる予感があります。誰も想像し得なかったような何かが起こる。そうすると、今日ずっと話している「利他」の逆転みたいなことが起こってくるんだと思うんですよね。

「利他学」っていうのはもしあるとすれば、我々が今考えている常識そのものが覆るっていうところまで来ないと、面白くない。常識を延長する、あるいは拡張するのではなくて、ひっくり返すところまでいきたい……。

「利他」を考える~東工大「未来の人類研究センター」の挑戦(下)

中島 この「利他学」というか「利他主義」みたいなもの──英語でaltruism ですね。調べていくと、これは19世紀に生まれた概念で、社会学者のコントが作った造語らしいんです。これはエゴイズム(egoism)の反対語として定義した、というのが原理にあり、そしてこのaltruismの研究というのは、その多くが宗教研究だったんですね。「隣人愛」のようなものをどう立証的に見ていくのか、という宗教研究、とくにキリスト教研究が中心だった。あるいはそこからボランティアがどう生まれてくるのか、という宗教社会学的な、そういう研究のアプローチが概ねなんです。

けれども、おそらく私たちが射程に入れたいのは、そういう狭い意味での宗教研究ではなくて、もちろん宗教は重要な柱だと思いますが、もっと広い「利他」の構造というんですかね。人間の在り方、未来の人類のまさに「在り方」みたいなものを射程に入れながら、文理を超えて、しかも結論を急ぎ過ぎず、雑談を重んじながら、生成的コミュニケーションによってやっていこうという、そんなイメージかな、というふうに思ったりしています。

磯﨑 僕らはつねに「利他」を意識して原稿の一行を書いているわけではないじゃない? たぶん羽生さん(羽生善治・棋士)なんかもそうで、対局の次の一手で、今まで指したことのないような一手を指すときも、本当にその対局の中で、勝つために最善と思われる一手を指すと、それが結果的に将棋の歴史に資する画期的な一手となり、自分の死後においても将棋という1つの様式を進化させるような何かになっていくんだと思う。

その一行とか一手っていうのは、最初に言ってた「雑談」とも通じるのだけども、結果的にあのときこういう会話があったから今こういう会話になっている、というようなものっていうのは、いずれここで役に立つだろう、といった打算の下に行われたわけではないですよね。

さっき「高邁なものではないんだ」って言ったのも、何か高邁な理念を打ち出したい下心があるわけではなくて、先日の町田康さんと若松さんの対談でもあったように、「本気」であることが結果的に「利他」に結びついていく、というようなものなんだよね。

「直感」は自己の所有物ではない

若松 わたしたちの日常と将棋がいちばん違うのは、将棋には「仮」がない、要は「仮の手」がないことだと思うんです。指し直しはありません。それをやってしまったら、その将棋は終わりです……。

でも今のこの世界は、Twitterで文章を消せて、なんでも訂正ができ、政治の世界でも、日々言葉が撤回されている。全部「仮」なんですよ。将棋は「仮」がない。もう勝負がつく。「利他」も「仮」のない場所でしか起こらないと思うんです。

今、磯﨑さんがおっしゃったのは、本当にその通りですよね。最善手を打てれば将棋の歴史が変わる、それこそ「利他」の現場なんだと思います。

磯﨑 結果的にたとえば将棋で言ったら、負けてもいいわけじゃないですか。負けてもいいんだけども、それでも何か将棋の歴史に資する一手っていうのは、勝ち負けではないところで指される。

中島 羽生さんが書いていたのは、やはり実践において重要なのは「読み」だけでなく、「大局観」と「直感」で、これは自己の所有物ではない、って言うんですよね。つまり「直感」というのは、ものすごく膨大な死者たちの積み重ねの上に、自分が「経験」という上塗りをした中で生まれてくるものであって、「直感」は単独で「直感」ではない、って言うんですよ。まず「直感」で、何百手かあるうちの2、3に絞っている、つまり、過去から押す力によってこの絞り込みがなされている。そのあとは「読み」だ、と。この「読み」「大局観」「直感」によって自分は指しているので、大半が後ろから来る力ですよ、というようなことを書いているんですね。

その後ろから来る力に促されて指し、そのことによって未来にむけて現在を押していくのが自分の役割である、というのが羽生さんの「指す」という行為なんだと思います。

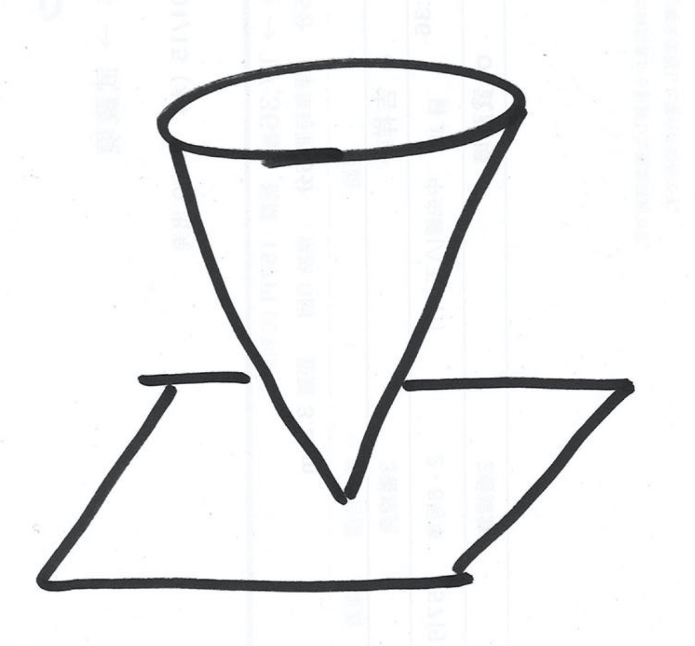

図1

磯﨑 まさしく中島さんが言った通りで、ベルクソンって、膨大な過去が一点に収斂するというこの図(図1参照)の──たとえば、今テーブルの上にある「大福」を僕らが見たときに、僕らは大福という個を見てるんじゃなくて、膨大な過去の大福の蓄積を一点に見ているわけですよね。今まで自分が食べてきたことから、自分が知っている限り、もしくは知らないところまで含めての大福の歴史が、今日食べた大福の一点に収斂するわけじゃない? その大福が羽生さんの一手なんだよね。

言葉も全部そうなんですよ。結局自分の記憶ではないことも含めて、すべてがその一点に収斂していく、という意味において、「雑談」はこの(図1の円錐の)中にある、ということなんだよね、たぶんね。

過去がないという「自由」

伊藤 でもなんかちょっとそれ、違う視点もある気がして。私は認知症の研究をしたいんですが、彼らは忘れちゃうんですよね。そうすると彼らは大福ってたぶんわからなくて、毎日同じ景色を見ても毎日違うふうに見えるわけですよ。

概念とか言葉っていうのは、まったく違うものを同一化して、違う大福なのに「大福」という同じものとして認識させるわけじゃないですか。その差異を消していくんだけど、認知症になるとよくも悪くもすべてが新鮮になってしまい、毎日見ている山が、山って思えなくなったりする。ただ、あいつがある、という感じでまとめられない。同一性っていう乱暴な社会的ルールに乗っかれない。

磯﨑 そうしたら僕らには、大福を見てもそれが何なんかわからない人がいた、というものとしての大福が入ってくるわけじゃない。

伊藤 そうですね。だから過去の経験値から逆算しないで行為をする、というのがどういう感覚なのかを私は認知症の人に学びたくて、我々はさっきの「仮」じゃないですけど、すごく判断しちゃってるんですよ、なんだかんだと過去から。認知症の人と接していると、「そんな人だったの!」みたいなことがすごく起こるんですよね。家族や周囲の人は、そのことに「人が変わった」ととまどったりもするのですが、別に見方をすれば、ものすごいジャンプができるともいえる。これが自分のキャラだ、とか、過去にこれをやったからこれができるかも、といった判断なしに、いきなりすべてが現在、この(図1の円錐)頂点しかない、というようなことができてしまう人の、時間感覚を学びたい。

磯﨑 それはやっぱり「自由」ってことなのかな。過去がないってことは。

中島 そうですね。Prejudiceという言葉は、二面的だと思うんですよね。prejudiceは一方において「偏見」だと思うんですけども、「あらかじめ決められたこと」なので「良識」なんかもそこに入っていて、私たちの認識っていうのは、「だいたいこういうものだ。」というprejudiceによって成り立っているわけですよね。年上の人に「お前」って言っちゃおかしい、というのはprejudiceだと思うんですけども、認知症というのは、それが欠如することによって、ある意味で偏見までがない状態のなか、世界と接しているわけですよね。そこが逆説的に私たちに照らし出すものは、とても面白いと思うんです。

伊藤 会話が飛ぶ、ということにも興味があるんですけど、過去を切ってしまうことである種のprejudiceがない、その都度途切れてしまう、というところに、実は創造性があるような気もするんです。メンバーの國分さんも言っている「晩年様式」ですよね。ベートーベンとかのめちゃめちゃ転調していく感じ。そこを探っていくと、そっちにも何か別の「利他」があるような気がしています。

「生命」とは異なる「いのち」がある

若松 先日、大学で遺伝子組み換えの専門家と授業をしたんです。その人物は、とても優れた研究者で、「生命がこんなに今進化している。今まで治らなかった病気が治るんだ」という話をしていた。いっぽう、私は「生命」とは異なる「いのち」と呼ばれるものがあるのではないか、という話をした。

その研究者は、とても勇気のある人で、今後、国家予算では「生命」を十分にケアできない時代になる、というのです。それがよい、というのではなく、それが現実だというんです。もちろん、この国も例外ではありません。いずれ、技術的には可能だけれども、この治療は、基本的には行わない、というような決断をどこかで下さなきゃいけなくなる。もちろん、理由は、医療費の桁はずれな高騰なんです。

たとえば、ある疾病に対して、かつては30万円程度だった薬が、今は3000万円というようものがある。技術は進化したんですが、それをすべての人のために国家が背負うというのがきわめて難しくなっている。こうなると、ケアするにふさわしい「生命」に予算を割く、ということになる。冷淡に聞こえますが、実際に大きな問題として私たちの眼前にあるわけです。

ここで考えてみたいのは、「生命」と「いのち」は同義か否か、という問題です。このままだと生産性の高い「生命」にはより予算を割き、そうでないものには縮小する、ということになる。

でもそれはどこまでも「生命」の論理なんです。そして、この発想は、とてつもなく大きな危険をはらんでいることも、私たちは歴史的にも知っている。ナチス・ドイツはこれを徹底したわけです。

しかし、「いのち」からすると、まったく違う論理になる。「生命」からいくと、やはり生産性に基づいて判断していかざるを得ない。それはわかります。でも「生命」の生産性とはまったく異なる、「いのち」における生産性っていうのがあると思うのです。「いのち」はお金を生まない。しかし、意味を生む。この世界を深みで支えているのは、「意味」だと思うのです。それを無視して、感覚的価値に置き換えると大きな過ちを犯すと思うのです。

30代のはじめまでは、介護製品の営業マンでした。毎日、広い意味での「顧客」として、認知症の人とずっと付き合ってきたわけなんです。その日々で実感を深めたのは、やっぱり「いのち」の意味なんです。

人は普通、社会で暮らしていると、身体的社会と心理的社会とのはざまで生きているわけです。つまり「いのち」的社会というのを封印している。でも、「利他」という出来事が起きるときには、その境域が創造的に解体するときだと思うんです。プラトンの言葉を借りれば、「いのち」の火花と呼ぶべき何かが立ちあがることだと思うんです……。「利他」っていうのは真の意味での「出来事」なのではないか。意図的には起こせない何かではないかと思うんです。

さっき言ったような「老い」という問題も、「身体」から見ると、だんだん欠落していくことなんですよ。でも「いのち」から見ると、まったく異なる実感がある。

私的な経験ですが、自分の近しい人が死んでいくときに、これまででもっとも「完全な姿をしている」と思いました。こんな完全な姿は見たことがない、というのが、私の死の経験なんです。

磯﨑 それは先ほど中島さんが言った「西洋哲学では切り取りきれない部分」なのかもしれないんだけど、そこはやっぱり宗教が救ってきたってことなのかな。

若松 そうかもしれませんが、私が言った完全性の経験は、宗教とはまったく関係ないようにも思います。

伊藤 どういう感じですか。

若松 現代日本に広がる「生産性の原理」に対して「存在の原理」があるんです。「存在の原理」から見ると人間は死に近づいていくほど完全になっていく。もっとも力強くなっていくとすらいえるのかもしれません。

磯﨑 晩年の小島信夫(小説家・評論家 1915-2006)とか、岡本太郎(芸術家 1911-1996)とかも、ボケてからが完成された作品なのかもしれない。

若松 私は自分の近しい人の死を見て、初めて死にゆくキリストが完全だというのがわかったんです。生後40日で洗礼を受けたのですが、キリストという存在が本当は分かっていなかった。でも、厄年を超える年齢になり、自分の近しい人の死を見て、十字架で死んでいくイエスこそが完全だ、ということが実感できたんです。

「生産性で人間を測る」醜い世界

中島 芸術作品を作るときとか、小説を書くときの実感というのは、「何かを弛緩させること」じゃないでしょうか。もっと言うと、認知症的になろうとする意志において現れる感覚はあるんじゃないですかね。でないと、何かが現れないんですよ。だってそれは論文書けばいいじゃないか、という話になるし、たぶん音楽もそうですよね。何かロジックで説明できることを作品化されるとムカつくじゃないですか、我々って。「それは俺は論理で書ける」って思う。論理で書けない領域があるから、芸術が存在している。

若松 今の中島さんのお話を聞いていて、大学での生活を始めてから生まれたわだかまりを思い出しました。たとえば会議なんかで、どんどん議題が通っていく。ある意味当然のことなのですが、大きな違和感が残るときもあったのです。「理」が通るときに、まったく「理」が通らないものが見過ごされていくのが分かった。そこには「個」の人間と「個」と「個」の関係はあるのですが、「交わり」が看過されている。すなわり「利他」がないのです。個だけがあって先ほどいった「他者」もいないのです。

中島 生産性で人間を測る、っていうのはやはり今のキーワードですよね。LGBTの人たちに対して生産性がないと言った杉田水脈とか、典型は相模原事件。相模原の障害者施設を襲った植松は「あいつらには生産性がない」「あそこにお金をかけていることが無駄である」と言うわけですよね。だからそこを、彼なりに亡き者にし、美しさに囲まれ、生産力向上のために有効なところにお金を使うのがいい。ある種の新自由主義的な非常に醜い世界の先に起こったことだと思うんです。

同じときに石原慎太郎を考えたんです。石原慎太郎はずっと差別的なことを言い続けて、「健康」という観念を重視した。彼は戦中の人たちは不健康であり、太宰とかが大っ嫌いだったんですよね。デカダンスとか「なんなんだよ、あいつら」「それよりはヨットだぜ」と。それが太陽の季節(『太陽の季節』新潮社、1955年)だ、っていうのが、彼のロジックだったけれども、その論理は老いによって失われるわけですよね。

石原慎太郎は今、脳梗塞を患い、自分の思うように身体が動かないし、書けもしない。時折、平仮名も忘れてしまう。そういう自分に、彼は絶望してしまい、鏡を見て「お前、終わったな」と言って、斎藤環(精神科医・批評家)さんとの対談でも「怖い、怖い」って言ってるんですよ。彼が過去の自分から攻撃されている。人間はみんな弱い存在なんです。強いと思っているのは、時間の問題に過ぎない。

磯﨑 彼はやっぱりその自分を受け入れられないんじゃないかな?

中島 彼はだからスピリチュアルの世界にどんどん行ってるんですよね。もとからそういう傾向の非常に強い人なんですけれども。

磯﨑 芸術家は、やっぱり認知症になった自分を受け入れられるかどうか、なんだと思うんだよね。

中島 ここからだ、っていう感覚を持てるか、ですよね。むしろ。

磯﨑 保坂さん(保坂和志、小説家)なんか、認知症になったときの書き方ばっかり今から練習してる、って言うんだよね。主語と述語が対応してない文章を書くようにしてるって。川端康成にしても、三島由紀夫にしても、江藤淳にしても、結局それを受け入れられない人たちが自殺していく。芸術家は最終的に、「自分なんか、めちゃくちゃなものを書いてもいいじゃん」っていう感じに到達できなくちゃダメだ……。

伊藤 さっきの、自分に関する同一性の話みたいなものですよね。自分がどこまで変身してしまうのか、自分じゃなくなるのか、っていうこと。ダンサーの砂連尾理さんが「変身」をテーマにしたワークショップをやっています。きっかけは、彼のお父さんが病気になって、手術をして、どんどん変わっていくことが、むしろお父さんのなかにある知らないお父さんと出会うことに思えた、ということ。

自分は自分を否定するところまで変身する可能性を秘めている、という視点はとても重要だと思いました。たとえば、授業中に人前で失禁したとして、そのくらいパブリックイメージが真逆になるということを、自分は受け入れられたらいいし、周りも受け入れてくれれば。

磯﨑 そういうことなんだよね。自分が失禁するなんてことは、世界にとってどうでもいいことなんだ、と。自分が失禁することよりも、この世界が存続していくことの方がはるかに大事なんだよ。

どうやったら助けられるか

中島 最近、落語ばっかり聞いてるんですけども、桂枝雀ってやっぱりすごいな、と最近ずっと思っていて、彼は「笑いは緊張と緩和によって起きる」という有名な理論を展開していますが、緩和は「アホ」になることによってもたらされる。けれども彼が照らし出すのは、「アホ」に包まれた世界の豊さじゃないですか。それでも枝雀は「アホ」になりきることができなくて、追い詰められていったんだと思うんですけども。彼は最後、自殺しちゃうんですよね。それはやっぱり、自己同一性の問題だと思いますね。枝雀さんは、強烈なダンディズムがある人で、だから「アホ」を演じることができた。藤山寛美にも似たところがあると思います。

僕は落語っていうのはつねに逆説のものだと思っていて、どうしようもない人間とか、悪いやつとかがやたら出てくるけど、めちゃくちゃ利己的な人間をずっと描いた結果、最後に照らし出され、我々に残るのは「利他」の重要性だったりする。ものすごい悪が描かれているのに、それを笑いに転化していくことによって、「良いことをするって何なのか」と思わせるといったような、逆説がつねに落語の中にあるんです。

若松 大学の教師として、何をいちばん教えたいですか、尋ねられたら、「どうやって人を助けるか、ではなくて、どうやったら助けられるか」ってことだと答えます。

ここに困っている人がいる、そこで「なんでお前は見てみぬフリをするんだ、手を差し伸べてなくてならない」と言うことではなくて、自分がどう助けられるか、助けられる側に本当に立てるか、ということが、すごく重要なんだと思うんです。

「利他」っていうのは、私たちはどうしても自分からやる、ということを考えがちですけど、「利他」を経験するということのはじまりは、受け身の立場に立つことではないのか、と思うです。そうした実感がないと、「利他学」は始まらない。

私はお金を持っているからお金をあげます、元気だから弱い人を助けます、というのではなくて、自分が転んで見ず知らずの人に助けられる、っていうのが、利他学の始まりだと思うんですよね。受動性から始まる「学」だと思います。とはいえ、どう実現したらいいのか、暗中模索なんですが。

中島 こないだ大佛次郎論壇賞をとった東畑開人さん(臨床心理学者)が、朝日新聞のインタビューで──僕はこれ、いいインタビューだなと思ったんですけども──彼は「人間っていうのは、自立なんて誰もしていない」と。「ほとんどは依存によって生きている」って言うんですよね。「自立した人は、依存の価値を見失いやすい。誰かに依存していることを忘れるほどに依存できている状態が自立であるからだ」と。「良き世話っていうものは、感謝されない。いちいち感謝されないほどにうまく依存させているのが良いケアだ」って言ってるんですよね。

僕はインドで経験したことを思い出したんです。あるとき、大きな荷物を持ってニューデリー駅で階段を上っていたら、荷物を持つのを手伝ってくれた人がいた。僕はとっても助かったので、繰り返し「ありがとう」って言ったら、憮然とした表情でその人は去っていった。そのインド人は去り際に「ありがとうって言われるためにやってるのではない」と言ったんですね。

つまり、あまりにも依存し合っていることが当たり前であるがゆえに、それを言葉にされたら「何だと!?」っていう風になってしまう(笑)。それくらい僕たちは共依存的に、助け、助けられている、それによって世界を生きている動物である、と。

けれども「自立」を言う人たちは、その他者が見えていないわけですよ。そしてインドで僕が「ありがとう」って強く言っちゃったのは、それが見えていない可能性があった。インドの人たちは「は? 当たり前のことだろ」という感じだった。この有機的な世界を捉え直したい。

若松 「アクティブ・ラーニング」という言葉もありますが、アクティブにこちらから動かすことが学びになっている、今21世紀になっても、なお。そうではなくて、私たちは何か「される」側になったときに、とてつもないものを学び始める、ということを、どう実現できるのかな、と思っているんです。「利他学」で、そこの「何か」が動き始めると面白いな、という感じがします。

離れているんだけど一緒にいる

磯﨑 でも実際には僕らは大抵の場合、1人になりたい、絆なんて迫って来られたくない、って思っているわけじゃない?

中島 それは僕は同じ問題だと思うんですけど、マハートマー・ガンディー(1869-1948)という人はものすごく共同性を重視して、「近代的なものによってインドの共同性が失われている」「村落共同体の共同性を取り戻せ」と言っていたんですが、その人が徹底しているのは、“Walk alone.”ということなんですね。

親鸞(1173-1263)という人は、あれほど人々の衆生の中に入って、一緒に何かをする、「凡夫の救い」みたいなことを考えた人ですが、究極的には「親鸞一人がためなりけり」って言ってるんですよね。

つまり、単独性と共同性の絶対矛盾というものの中に生まれてくる何か。本当に大切な共同性は単独性がないと生まれないし、単独性だけでは人は生きられない。この相互否定による同一化っていうのかな。そういうものじゃないですかね。

若松 人は、離れてるときに、いちばん確かにつながってるんじゃないでしょうか。

伊藤 それと関係するのかどうかわからないですけど、木村大治さんっていう人類学者が「共在感覚」ということを言っています。木村さんは、コンゴの農耕民族ボンガンド族の調査を通じて、彼らの「一緒にいる」という感覚が我々と相当違っていることを明らかにした。

たとえば彼らは、隣の家から聞こえてきた会話に普通に入ったりするそうです。逆に、半径150メートルくらいの距離に住んでる人と会っても「こんにちは」とか言わないんです。というのは、物理的に見えていなくて離れていても、彼らにとってはいつも「一緒にいる」感覚があるから。つまり、一緒にいる範囲が、我々よりも相当広いんです。

離れているんだけど一緒にいる。孤独と共同が一緒にあるようなそういう感覚は大事だなと思っています。

若松 死ぬということは身体を超えるわけです。身体性の論理をぶち壊す出来事なわけですが……そのことを通じてこそ、より近くなることだ、ということになるんですよね。よく分かります。

伊藤 それは面と向かう関係なのか、後ろにいる関係なのか。

若松 後ろにいる、というよりも、「生かされている」感覚ですね。ソクラテス(哲学者 紀元前400年代頃)が、『弁明』で、ダイモーンとの関係を語る場面があります。ダイモーンがソクラテスにいうのは、常に「否」という禁止命令だというんです。あれは、まさに死者の感覚ですね。

磯﨑 その感覚は、芸術家には絶対に大事だよね。

若松 芸術家っていうか、表現とはそういうところから生まれる何かですね。

磯﨑 偽日記の古谷くん(古谷利裕、画家・評論家)なんかも、「セザンヌの肖像画を見ると、セザンヌに見られてる感じがする」って言うけど、その感じを持てるか持てないか。「見張られている感じ」っていうのは、創作する上でものすごく大事だと思うんだよね。

若松 私にとって近しい人の死という問題と「書く」ということは分けて考えるのが難しいくらい直結しています。私はずいぶん長いあいだ、書けない時期を過ごしていました。振り返ってみると、書けない時期は、ひたすら自分で書こうとするわけです。ぜんぶ自分でやろうとする。

私は文章を再び書けるようになったのは、近しい人を喪ったということがあるのですが、この出来事を経て、死者という「協同者」が生まれた。この出来事は私にとっておよそ世界が一新されるような出来事でした。「書く」というのは、現象的には一人なのですが、内実的にはそうではない。むしろ、そうなったときに真の意味での「表現」になるのだと思うのです。

何が言いたいかというと、僕は「死なれた」んです。死なれた人間がこんなに多く学ぶのか、ということが僕の原経験なんですけども、要は、死なれて僕は書き手になったんですよ。妻は僕が雑誌に書いていたときはいましたけど、本を出したときはもういない。だから僕は妻が亡くなりながら本を書いていたわけですけど、終わってみたら「ああ、俺にいちばん欠落していたのはこれだったんだ」と、今はわかる。

でもこんなの教えることもできませんからね。

磯﨑 若松さんはそういう意味では、一人ではないね。

若松 奇妙な感じなんですが、一人じゃないんだけど、一人なんですよね。でも人は、孤独なときにこそ、誰かといちばん近くにいる。

認知症の人たちには見える

中島 「ままならなさ」というのをずっと考えているんですけども、死者ってままならないじゃないですか。自分の意図によって都合よくは出てきてくれなくて、唐突に、不意に現れますよね。類語辞典で「不意」っていうのを調べてみると、すてきな言葉ばかり出てきて、「つい」「ふと」「やにわに」「たまさか」とかね。「ついつい」「思わず」「はからずとも」とか。この言葉の一群に何かあるような気がするんですよね。

つまり僕にとっては、自分の意志によってコントロールできない、制御できないものとして「死者」というのがいて、僕にとって師匠の西部邁(評論家 1939-2018)って、亡くなってから唐突に現れるんです。何かの言葉にポンと出会った瞬間、突然目の前に来るんです。あ、そうか、あの5年前に飲んでたときにスッと僕が聞き流した話はこういうことか、とか。そういう対話が、死んでからの方が濃密なんですよ。

磯﨑 それが「雑談」だよ。そういうものとして来るんだよね。

中島 まったく忘れてたことが、あ、あのときこう言ったなあ、とか。あれってこれだったのか、とか。そういう形で来るんですよね。

若松 「自分は一人だ」って感じる。でも、不思議なんですが、「一人だ」と思うときには一人じゃない、っていう経験でもあるんですよ。こうした存在を「不可視な隣人」と書いたこともあります。

中島 おそらく、まったくの想像ですけども、認知症の人たちはもっと見えるんじゃないかな、と。

若松 そうですね。

磯﨑 そう! そこなんだよ! 認知症の人たちは相手が死んでいても、すぐそこに見えるんだよ。

中島 だから大切な過去が、現在としてよみがえるんですよね。

若松 リルケ(ライナー・マリア・リルケ 1875-1926)が『ドゥイノの悲歌』で、天使はしばしば、生者と死者を見誤るというんです。さらに、生者と死者をはっきり分けるというのは、生者が犯しがちな誤ちだ、というのです。

中島 落語には、普通に死神とか幽霊とか、やたら出てくるんですよね。かつての人は死者が見えてたんだろうなっていう感じ。死者といっしょに生きていたんですよね。

若松 ですから、生者への誠実だけでなく、「死者への誠実」もあると思うんです。死者を感じるとき、馬鹿馬鹿しくなってきたのは、虚勢を張ることです。生者の世界はしばしば「虚」に偏りがちです。

磯﨑 認知症の人たちが僕らの尺度以外の何かを持ってるっていうこと、それを調べるのはすごく難しいね。

若松 それをすくい上げるのはやっぱり芸術なんですよね。

磯﨑 芸術以外にはないよね。(おわり)