経済教室

2020年代の針路(1) 次世代の利益、社会の基軸に

ジャック・アタリ 元欧州復興開発銀行総裁

ポイント

○民主主義に劣る独裁制は消滅する運命に

○米大統領が誰でも内向的な態度変わらず

○大混乱の懸念あるが大惨事の回避は可能

経済、政治、文化、地政学などあらゆる面で、世界はすさまじいスピードで変化している。環境破壊、気候変動、飲料水の不足、移民の増加、人口の少子高齢化、女性の低い社会的地位、民生用原子力の危険性、テロの脅威、原理主義の台頭、所得や資産の格差増大などの問題は、以前にもまして顕著になった。

これらの問題に直面し、人々は漠然とした不安を抱きながら内向的になり、国境を閉鎖し、ポピュリズム(大衆迎合主義)やエゴイズムを支持し、共感と寛容の精神を失いつつある。

◇ ◇

世界中の民主国では民主主義が脅威にさらされている。民主主義は激化する気候変動、拡大する格差、増加する移民などの長期的な問題に対処できないとみなされているからだ。民主主義に対する脅威の第一波はヒトとモノの移動を制限する保護主義の台頭だろう。

保護主義を推進すれば、いずれ独裁的な政府が誕生する。米国、ブラジル、インド、インドネシア、フィリピンなどの民主国では、まさにこうした傾向が確認できる。一方、不満を募らせた国民が反乱を起こし、全体主義に基づく政治体制を崩壊させる状況もある。今日、スーダン、チリ、エクアドル、ボリビアでは、こうした脅威が存在する。

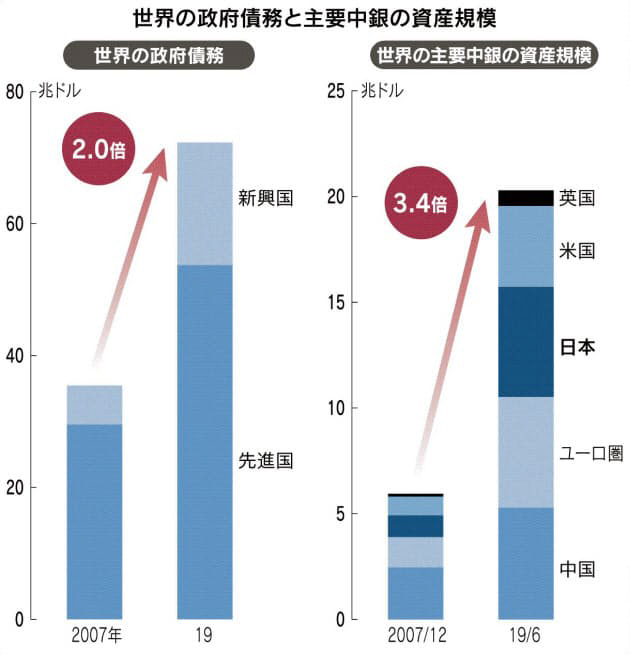

だがこれらの問題は放置されて、公的および民間の債務が膨張するだけの場合がほとんどだ。世界中で公的および民間の債務残高は記録的水準に達している。破綻しないのは、各国の中央銀行が超低金利を維持するためにいびつな援助を続けているからだ(図参照)。

これらの課題は特に欧州諸国で顕著だ。公的討論では気候変動はおなじみの議題であり、年金問題に関する議論の核心は人口の少子高齢化だ。経済成長の減速により、欧州の未来に陰りが生じている。さらに欧州地域の防衛に関して、欧州人はもはや米国を頼りにできないと思い始めている。こうした感情は、英国の欧州連合(EU)離脱や、ハンガリー、オーストリア、ポーランドなどの中央欧州諸国でのポピュリズム政権の成立からも垣間見れる。

ただしこうした離反的な傾向を過大視してはいけない。独裁制が健全な制度でないことは、世界中の誰もがすぐに気づくはずだ。独裁制では少数の人々により物事が決まるため、長期的には民主主義よりも多くの過ちが生じる。さらに社会が豊かになると、中産階級は私有財産の保全を求め、独裁者の恣意的な決定に異議を唱えるようになる。従って独裁制は数々の大きな問題が生じた後に、いずれ消滅する運命にある。

EUの基盤はこれまでになく盤石だ。ユーロ圏でユーロ離脱を望む国や、EU圏で英国を除き離脱を望む国は存在しない。スコットランドなどの地域は、EUに残留するために英国からの独立を熟考中だと言明する。欧州地域ではEU加盟の候補国および候補国になりたい新しい国は10カ国以上も存在する。ユーロは強い通貨であり、欧州中央銀行(ECB)は頑強で世界的権威を持つ金融機関だ。

ドイツのフォンデアライエン氏が欧州委員長に就任した新たな欧州委員会の指導の下で、EUは極めて野心的な計画を打ち出した。例えば環境の保全、技術面および産業面の政策強化、先端分野での欧州系の主導的企業の育成、欧州共通の防衛に関する初動対処手段の配備だ。欧州が今後も世界で最も豊かで暮らしやすい地域なのは明らかだ。

人口減少という危機が及ぼす影響は、世界の他の地域と比べると軽微だ。欧州域内の医療制度は世界最高の水準であり、欧州系企業は非常に多くの産業やサービス分野で世界をけん引している。欧州は毎年、自然科学部門のノーベル賞受賞者を数多く輩出している。そして欧州は今日に至るまで民主主義に対する要求が世界で最も高い地域だ。

◇ ◇

前述した懸念される推移は日本に深刻な影響を及ぼすだろう。特に保護主義による国際貿易の収縮は、日本経済に甚大な被害をもたらすに違いない。日本は人口の少子高齢化、ビジネスや公の場での女性の地位向上、外国からのエネルギー源の確保、原子力エネルギーに対する信頼の喪失といった問題も解決しなければならないだろう。

また日本には北朝鮮という地政学的な脅威も存在する。北朝鮮の日本に対する軍事的脅威は高まる一方だ。だが日本はこれまでのように米国の保護を頼りにできなくなるに違いない。その証拠に、米国は世界の他の地域でも同盟国を支援しなくなったことが挙げられる。米国のこうした内向的な態度は大統領が誰になっても変わらないだろう。

日本は近い将来、日米安全保障条約の有効性、本格的な自国軍隊の必要性、潜在的な敵に対して抑止力を持つ軍事力の配備を検討しなければならないはずだ。

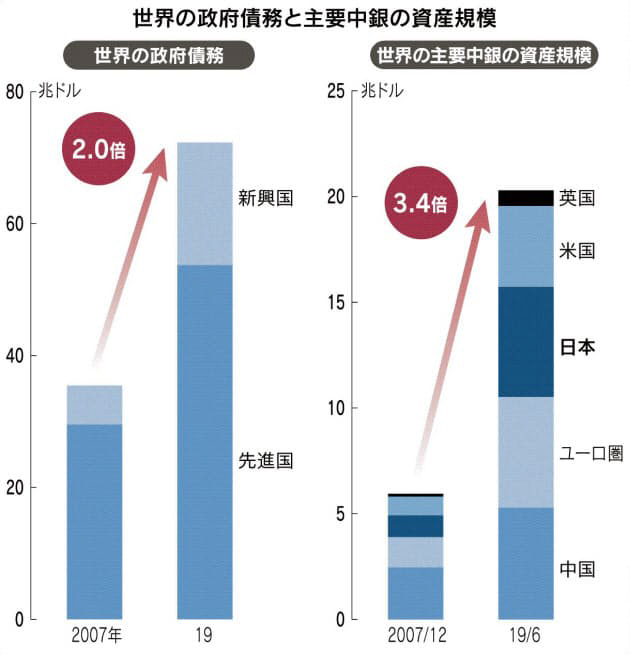

一方、日本は世界の経済活動の中心が大西洋から太平洋へと移動したことから多大な利益を得られる。この利益を享受するには、中国、韓国、インドネシア、フィリピンなどの隣国と友好関係を築く必要がある。特に欧州諸国が締結した通商協定をモデルに、持続的な通商協定の締結により隣国と緊密な関係を構築すべきだ。また日本はロボット工学やナノテクノロジーなど最先端の科学分野で先頭を走り続ける必要もある。

今後の世界について総括すると、気候、政治、社会、軍事などに関して大混乱の時代が訪れる恐れがある。しかしこうした大惨事はまだ回避可能だ。そのためには、新たな兵器をつくるためでなくこれらの問題を解決するために、人工知能(AI)などの新たなテクノロジーを平和利用することだ。AI以外にもナノテクノロジーやバイオミメティクス(生物模倣)技術なども活用すべきだろう。

本稿の結論として日本だけでなく世界中で、筆者が命名するところの「ポジティブな社会」を構築する必要がある。ポジティブな社会とは、次世代の利益を考えて行動する社会だ。次世代の利益を考える行動が、政府、都市、企業で実践されなければならない。将来の鍵を握るのは、ポジティブに行動できる企業と政府だ。そのためには各自の日常生活、そして消費者、預金者、勤労者、市民としての自己の行動を絶えず自問する必要がある。

すなわち、自分の決定は次世代に利益をもたらすのか、自身の食生活は環境を破壊していないか、自分の預金は次世代の利益のために用いられているか、勤め先の企業活動は次世代に恩恵をもたらすのか、自国の指導層は決定を下す際に21世紀末の自国は暮らしやすい場になっていると考えているのか、などだ。

自分たちの暮らしのあらゆる場面で次世代の利益を考えて行動してこそ、われわれは自分たちの最も直接的で個人的な利益を考慮して行動することになる。利他主義が利益をもたらすと悟ることによってこそ、私たちは幸せに暮らせる。とりわけ人文知の宝庫である偉大な日本文化を活用および発展させるには、利他主義の精神が欠かせない。

2020年代の針路(2) アジア安定、各国の成長が鍵

白石隆 熊本県立大学理事長

ポイント

○新興国では経済減速なら政治も不安定に

○日本は自由で開かれたインド太平洋守れ

○自由主義的な国際経済秩序の維持も課題

2020年代の日本の針路をどう考えるべきか。

まず21世紀に入ってからの趨勢をみておこう。国際通貨基金(IMF)によれば、世界経済規模は現行市場価格で00年の33兆ドルから23年には106兆ドルに拡大すると予測される。また世界経済に占める主要国・地域のシェアでは、23年には先進7カ国(G7)と途上国・新興国がほぼ拮抗する。

新興国はグローバル化で経済は大いに成長したが、1人当たり実質国民所得は先進国の数分の1にすぎない。代表格は20カ国・地域(G20)メンバーの中国、インド、ブラジル、メキシコ、トルコ、インドネシア、サウジアラビア、ロシアなどで、資源国もあれば工業化で伸びた国もある。

アジアには工業化で伸びた新興国が集まる。アジアの経済規模は10年には北米や欧州を超え、20年代半ばには世界経済の3分の1を占める。大きく伸びたのは中国で、18年には世界経済の16%を占めた。同年の日本のシェアは6%で、東南アジア諸国連合(ASEAN)とインドのシェアはそれぞれ3.3%と3.2%だ。20年代末までにASEAN、インドともに経済規模で日本を超えるだろう。

◇ ◇

新興国の成長で人々の所得も伸びた。政府も国民も自信を持つが、もっと豊かになりたいと考える。そのため新興国は国際的に自己主張を強めるが、国内的には社会経済問題が山積し、経済が減速すると政治も不安定化しかねない。一方、先進国で所得が大いに伸びたのは富裕層で、下位中間層以下の所得は停滞した。移民流入への反発と相まって、米欧の一部でポピュリズムが台頭し、グローバル主義への反発が生まれた。

経済が拡大すれば、軍事支出も拡大する。米国の軍事支出に対する比率をみると、中国は1988年の4%から18年には39%に膨張した。インドの軍事支出も14年以来、日本をしのぐ。

科学技術、特に新興技術も世界を急速に変える。「新興(emerging)」技術はいま「現れつつある」技術だ。技術は常に誰かが何かのために使うもので、新興技術が21世紀の安全保障と産業の鍵になると皆予想する。しかし将来どう発展するか、誰が何のために使うか、確実なことはわからない。米国、欧州諸国、中国が新興技術に大きな投資をするのはそのためだ。

米中対立はこうした文脈で起きている。中国の習近平(シー・ジンピン)国家主席は13年、米国との「新型大国関係」を提唱し、核心的利益の相互尊重を基礎に強国化を進めようとしたが、うまくいかなかった。米国が警戒したからだ。

そこで「一帯一路」で中国中心の経済圏を構築し、「中国製造2025」で情報技術、新素材などを産業政策の重点分野に指定し、先端新興技術の開発に巨額の投資をして「軍民融合戦略」で産軍複合体をつくろうとしている。また南シナ海、東シナ海を中国の「内海」にしようとしている。貿易戦争が一時休戦となっても、これに変化はない。

米国も中国に厳しい姿勢をとる。オバマ政権の「リバランシング(太平洋重視の軍事力配置)」から、地政学、科学技術、通商などでの対峙へと拡大した。中国を修正主義国と規定し、ペンス副大統領は18年、貿易障壁や強制的技術移転、中国製造2025、軍民融合、東シナ海・南シナ海での現状変更の試みを厳しく批判した。19年度国防権限法で新興基盤技術の管理強化のための企業審査を厳格化し、華為技術(ファーウェイ)などの中国企業に輸出管理規制措置をとった。

◇ ◇

これが世界の趨勢であり米中対立の現状だ。では日本の針路はどう考えればよいか。安全と繁栄の鍵は(1)インド太平洋の平和と安定と繁栄(2)自由主義的経済秩序の維持(3)科学技術、特に基礎科学・新興技術分野での競争力強化――にある。

インド太平洋地域は一段と世界経済の中心となる。中国は大陸に勢力圏を構築し、東シナ海、南シナ海への影響力を強めている。日本の課題は、いかにインド太平洋を「自由で開かれた」地域として守るかだ。

第2次世界大戦後、アジアの平和と安全は米国を中心とする2国間の安全保障条約、基地協定からなるハブ(軸)とスポーク(放射線状に伸びる線)のシステムで確保されてきた。日米同盟はその基軸だった。だがこれではもう不十分だ。

米国は太平洋と大西洋の軍事力配置を太平洋重視にした。日本も防衛努力を強化し、日米同盟の深化とともにオーストラリア、インドと連携し、南シナ海での中国の人工島建設・軍事化に反対する。米国中心のハブとスポークのシステムのネットワーク化が方向だ。

もう一つ、地域の安定の鍵となるのは各国の経済成長だ。インド太平洋、特にその骨格をなす国々(ベトナム、フィリピン、インドネシア、マレーシア、スリランカ、インドなど)の安定と繁栄なしに「自由で開かれた」インド太平洋は実現できない。貿易投資促進、人材育成、インフラ整備などの協力は今後も重要だ。

米中貿易戦争で生産ネットワークの再編が進む。政府としても安全保障上の意味合いを十分勘案しつつ、米中対立の激化で生産ネットワークが分断(デカップリング)されないよう中国とも協力する必要がある。

自由主義的な国際経済秩序の維持も課題だ。日本の貿易では中国・香港、ASEANの比重が高まり、米国、欧州連合(EU)の比重が落ちたが、なお日本の輸出先は18年に中国・香港24%、米国19%、ASEAN16%、EU11%だ。その意味で環太平洋経済連携協定(TPP11)と日欧経済連携協定(EPA)の意義は大きい。日米貿易協定を基礎に米国へのTPP復帰働きかけや、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)をまとめることも重要だ。

先端新興技術の競争力強化も課題だ。政府は量子技術、情報技術、新素材、バイオテクノロジーなどの基礎科学・先端新興技術の安全保障管理を厳格化し、強化しようとしている。しかし膨大な資源需要を考えると、すべての分野で米国、中国と競争できない。管理制度を整備し、米国およびその同盟国と戦略的協力を推進すべきだ。

21世紀にアジアの時代が到来し、中国が勢力圏構築に乗り出した。米中対立はこの文脈で起きている。中国も他の新興国も自分たちの時代と考えている。国民は豊かな生活への期待を強めており、裏切られれば政治が不安定化する。つまり新興国はもともとナショナリズムが強く、政治が不安定化すれば一層その傾向が高まりかねない。一方、先進国では下位中間層以下の所得が伸び悩み、グローバル主義への反発が広がる。

米中対立は、世界についての2つのビジョンの対立でもある。この対立は当分続く。世界金融危機から10年余り、今後も大きな危機なく世界とアジアの平和と安定と繁栄が続くとは考えられない。危機はいずれ起きる。そのとき日本を含む先進国や新興国がどう対応するかにより、世界とアジアの国際関係も日本の立ち位置も大きく変わる。

2020年代の針路(3) 「災後」の今、日本列島 意識を

御厨貴 東京大学名誉教授

ポイント

○戦後の「安全・安心」、次第に揺さぶられる

○自然災害からの復興が全国化かつ通年化

○令和日本は世界の関係性の中でのみ存在

5年前に「戦後70年」が話題になったとき、「戦後80年」はもうあの戦争の体験者がほとんどいなくなることもあり、話題にのぼらないと書いた。すると4年前に天皇退位問題が生じ、「平成」が役目を終え、「令和」の幕開けとなった。

同時に「昭和の8.15」以来、この国を規定し続けてきた10年ごとの「戦後」の確認行為は、戦後80年を待たず、戦後75年で消費し尽くされることになった。

戦後70年は、日本の「侵略戦争」の刻印からの自由に、安倍晋三首相があえて踏み出す行為をギリギリのところでやめて、現実主義をとる方向にかじを切ったことに特徴があった。しかしそれから5年、歴史認識の指標は大きく変わった。

天皇の退位という近代150年あり得なかった事態が生じ、令和の元号は平成への代替わりのときより国民の関心を集めた。昭和の元号にまとわりついていたあの戦争の記憶と反省は平成の元号も呪縛し続けた。

だが「平成の時代は戦争もなく、まさに平和の時代であった」と、退位する天皇が強調したごとく、平成の30年は平和と分かち難く結んだ時代だったと再認識されたとき、令和という元号に国民は新たな時代への希望を託すことになった。

かくて「戦後」は75年をもって後景に退くことになろう。そこで10年ごとの総括を基に、今後を考えたい。

◇ ◇

戦後10年は、経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言したように、戦後民主主義の下で復興にメドがついた。同時に保守合同と社会党の統一による「55年体制」といわれる安定した政治秩序が確立していく。安全保障は米国に全面的に委ねながら、日本は経済成長にのみ尽力するのをよしとする「安全・安心」についての国民の心理構造も戦後10年の中で決定的となる。

戦後20年は、高度成長を遂げながら国際社会へ復帰していく過程にあり、東京五輪はまさにそれを象徴していた。だが高度成長のひずみとして、公害や大学紛争の到来が現実になったとき、戦後30年への中で、国民の「安全・安心」の感覚は少しずつ動揺を始める。

それでも作家の庄司薫氏が明確にしたように、高度成長の中での科学技術への信仰にも似た国民の信頼感は確固たるものだった。自然災害も公害問題も最終的には科学技術のさらなる発展により解消されるという未来の進歩の予定調和が常に想定されていたからだ。

戦後40年は、中曽根康弘首相の「戦後政治の総決算」のキャッチフレーズに象徴されるように、内政でも外交でも戦後の枠組みからの脱却が試みられた。国民の「安全・安心」の感覚に対する政治の側からの揺さぶりが始まったのだ。

しかし人為的な揺さぶりをはるかに超える形で、国民の「安全・安心」の心理構造を根底から覆す事象がまさに戦後50年に生じる。阪神・淡路大震災とオウム・サリン事件の勃発である。

予定調和的なこの国の発展論に終止符が打たれ、「安全・安心」の感覚は次第に不安に襲われる。国連平和維持活動(PKO)など、これまでの対米依存一辺倒を揺さぶる安全保障の問題も深刻化し、戦後ずっとフタをしてきたこの国の「安全・安心」に大きな変化が訪れようとしていた。

科学技術の進歩は、一方で地震などの自然災害を克服し得ず、他方でサリン事件のような人災を生み出すという限界性を示した。お上任せで大丈夫と思っていたこの国の「安全・安心」は意外にもろく、自分自身で守らない限り取り返しのつかぬ事態になるやもしれぬ。それでもまだ国民の多くは「天災は忘れた頃にやってくる」という寺田寅彦の警句から脱せずにいた。

戦後50年の2年前、戦後を規定していた「55年体制」が崩壊し、政治的安定の時代は終わりを迎えた。平成時代は、政治改革を目標とし、ついにその実現に至らぬ失敗の歴史だった。

戦後60年を象徴する小泉純一郎首相の出現は、これまでの政治・経済・社会構造を手荒にぶち壊す結果を生んだ。そして戦後70年への過程の中で、東日本大震災が勃発する。このとき私は「戦後が終わり『災後』が始まる」と書いた。

果たして「戦後」に「災後」は対置しうるのか。いよいよ、なあなあでやってきた戦後が終わる。ある日突然、身近な人が亡くなり、身の回りの風景が荒涼としたものに変わる。これはまさに「戦後」が封印してきた「戦前」の光景の復活と再現ではないか。地震と原子力、ここでもまた自然災害と人災が同時に生じた。

しかし3.11からの復興過程で、何度も「災後」は「戦後」にのみ込まれそうになった。国民はすべての面で発展モデルの継続を望んだからだ。縮小モデルしかないという現実を受け入れられず、発展モデルの虚妄に賭けることが続いた。

それでは復興は一向に進まない。そこに戦後70年が立ち現れる。安倍首相は特定秘密保護法、次いで安保法制と集団的自衛権という問題提起で、占領体制史観に支配される「戦後」からの脱却を図ろうとした。これに対し「戦後」擁護派は「戦前」の日本への回帰反対という警鐘を乱打し続けた。だが「戦前」回帰は多くの国民の気分を動員できず空振りに終わる。「戦前は遠くなりにけり」なのだ。

その後も、熊本地震や毎年大型の自然災害に見舞われ、自然災害からの復興が全国化し通年化していく。つまり「災後」は東日本大震災に特定されるものでなく、ずっと時代を規定していく。右肩上がり経済でも全員が格差なく生きる社会でもなく、高齢化の進行も食い止められない、といった日本全体のあり方を「災後」が包摂していくことになる。そこにまた、赤字国債や移民受け入れの問題などが待ったなしで迫る。

◇ ◇

そこでは「災後」の全国化や通年化に伴ってもう一度、令和の時代に「日本列島」を国民が皆、頭の中に描くことが必要になる。

日本列島以外に領土を持つことが否定された戦後すぐ、日本列島を「外なるフロンティアから内なるフロンティアへ」というスローガンで、国民はながめた。高度成長期の戦後30年への過程で登場した「新全総(新全国総合開発計画)」には、日本列島が鮮やかに白地に浮かび上がった。隣接する大陸や島々がすべて消去され、時間距離の短縮化を象徴すべく「日本列島を丸くする」地図が描かれた。

あれから50年、令和の日本列島はアジア、ユーラシア、世界各国との関係性の中でしか存在し得ない。世界各地との様々なレベルでのつなぎ方を、日本列島の地図の中に浮かび上がらせる必要がある。そして日本列島全体の地図の中に「災後」の時代の復興のありさまを書き込んでいこう。

2020年は東京五輪また来れりの年でもある。ならば聖火ランナーが日本列島所狭しと駆け回る姿を追うことで、日本列島のあり方を考えてみよう。今回は外なるフロンティアも内なるフロンティアも、令和の時代には同時に開拓していく立体的な日本列島像を国民皆で工夫し書き込んでいく気概を持つべきなのだ。

2020年代の針路(4) 人びと束ねる「社会」呼び戻せ

苅谷剛彦 オックスフォード大学教授

ポイント

○戦後日本は経済成長中心の国家主義追求

○抽象的な理想と安直な推論で政策を立案

○社会の様々なカテゴリー選択問題重視を

今から40年前、一つの政策文書が提出された。大平正芳首相が招集した政策研究会の報告書である。日本が西欧先進国に追いついたことを高らかに宣言し、「高度産業社会として成熟した日本は、もはや追いつく目標とすべきモデルがなくなった」との自己認識を示した。そして「これからは、自分で進むべき進路を探っていかなければならない」と将来の指針を提起した。

その前年、通常国会での大平首相の施政方針演説には「近代化の時代から近代を超える時代に、経済中心の時代から文化重視の時代に至った」との言葉が踊った。エズラ・ヴォーゲル米ハーバード大教授の「ジャパン・アズ・ナンバーワン」が日本でベストセラーとなった年の出来事だ。

その後の日本はプラザ合意→バブル経済→バブル崩壊→失われた20年を経て、2010年代には「日本再生」を政策目標に掲げるに至る。大平首相が求めた「文化重視の時代」は、バブル期の一瞬きらびやかな消費=余暇文化の称揚に終わり、その後は文化も経済成長の道具とみなす「クールジャパン」の時代を迎える。

こうして欧米に産業や経済の面で「追いついた」時代認識をもとに、日本は経済を前景化した自己像を描き続けた。そこに至る経緯と自己像が生み出す問題点は、近著「追いついた近代 消えた近代」で詳述した。

戦後の日本は経済成長を中心とした国家主義、「経済ナショナリズム」と呼ぶ枠組みからはみ出ることなく現在に至る。昨今の大学入試改革を巡る混乱もその表れだ。英語4技能試験の民間委託は、官邸が主導する産業競争力会議での文部科学相の発言に端を発した。「世界に伍(ご)して成長・発展していく」ために「使える英語力」の重要性が指摘され、その手段として外部試験導入が提案された。

大平演説から約40年経た今でも、世界に伍して成長・発展していく産業競争力を主軸に政策が立てられる。経済ナショナリズムにかなう政策の一環だから、グローバル人材の育成という曖昧な政策目標でも、具体的で有効な手段の提供や十分な資源投入ができない政策でも、受け入れられる。

根底には多様な解釈を許す抽象的な理想を掲げ、そこからの安直な推論(希望的観測)で政策を立案する、近著で「エセ演繹(えんえき)型思考」と呼んだ思考の習性がある。その通用性(妥当性ではない)は、経済ナショナリズムと結びつくことで支えられた。フィードバックを不可欠とする事実や現実から発想する帰納的思考とは正反対だ。

◇ ◇

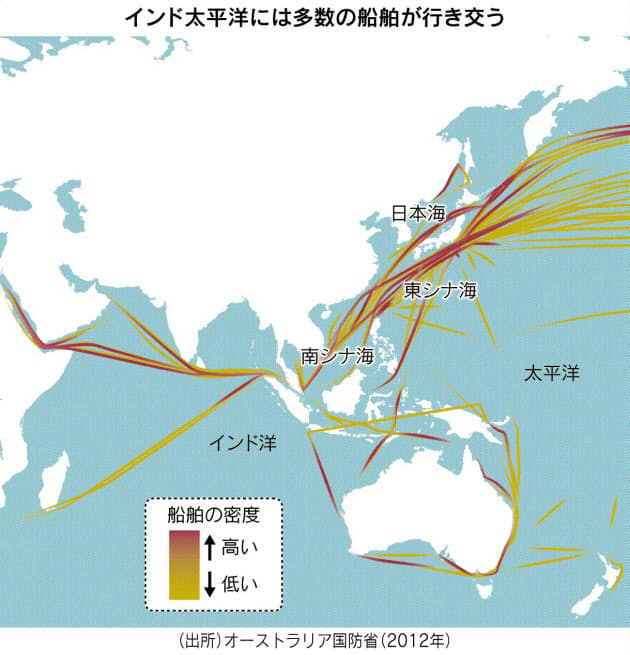

20年代が困難な時代になるのは明白だ。団塊世代が80代を迎え、団塊ジュニアは50代後半に差し掛かる。いわゆる就職氷河期世代と呼ばれる世代は40〜50代を迎える。生産人口の減少と老年人口の増加で、30年には約1.8人で1人を扶養せねばならない(図参照)。

生産年齢人口の減少が経済成長の足かせとなり、社会保障給付費の増加率が経済成長率を上回る。政府債務増大に歯止めがきかず、毎年の政府予算では歳入の3分の1を新規国債で賄う。歳出の5分の1は負債の返済だ。これが長くもたないことは容易に想像がつく。次世代へのツケ回しができなくなる、それが実感となる10年間が20年代だ。

日本が直面する課題の解決に一定の経済成長が必要なことは否めない。だがその成長をどう実現するか。成長のわずかな果実をどう有効に使うか。それらを構想するには、経済成長を社会に位置づけ直すことが不可欠だ。世界に伍して成長・発展していく目標の設定を支えるのは、いまだに「追いつき追いこせ」の成長主義を根に持つ経済ナショナリズムだ。最初に成長ありきの発想からの脱却が20年代の指針となるべきだ。

こうした観点から近年の諸政策をみると、観光立国、文化産業立国、科学技術立国、環境立国など、いまだに経済ナショナリズムに主導された立国論が目につく。困難極まる30年代に向けて20年代に必要なのは、成長主義が見え隠れする立国論ではない。「社会」を呼び戻すことだ。

社会とは様々なカテゴリーで構成される人びとの関係の束だ。ジェンダー、階層・階級、学歴、地域、年齢、国籍、人種・民族などのカテゴリーにより、人びとやその関係の束が社会として集合的に理解される。経済にせよ政治にせよ、そこで生じる現象は社会というフィルターを通して、それぞれに違う形で人びとの生活=生き方に影響する。

経済の停滞は、日本に住む人びとに平均的に影響を及ぼすのではない。消費増税、保育所不足、入試改革も同様だ。社会のどのカテゴリーに着目するかで、その影響のみえ方や理解の仕方が異なってくる。働き方改革も、改憲のような高度な政治決定も、その影響は社会を構成するカテゴリーの設定次第で違ってくる。

社会の様々な問題の理解にも、カテゴリーの選択が深く関わる。例えば格差や不平等を問題とする場合、どのカテゴリーに着目するか。ジェンダー、年齢、所得、学歴、地域、性自認、国籍、企業、産業などカテゴリー選択は、格差や不平等をどのような問題とみなすか、その解決策をどう講ずるかを左右する。社会問題自体が、選び出したカテゴリーの特徴を帯びて理解されるからだ。

どの領域の格差(医療・介護、教育、雇用、所得など)を、どのカテゴリーに着目して優先的に是正するか。社会・経済政策の多くは、カテゴリーの優先選択問題と抜き差し難く結びつく。どの集団が問題提起するカテゴリーを中心に取り上げるか、あるいはカテゴリーによらずに全員均等にするのか。ただし、全員均等にすれば納得されやすいが、それが公正に値するとは限らない。

これらを含め、カテゴリーの選択問題を突きつける「社会」を意識的に呼び戻すことが20年代の課題だ。その場合に、選ばれたカテゴリーに応じて現実の実態を把握する帰納的思考が不可欠なことは明らかだ。

◇ ◇

この点を留意しないまま難問山積の30年代に立ち向かうことはできない。経済ナショナリズムに引きずられた立国論が危ういのは、社会を構成する様々なカテゴリーの選択問題を、視野の外に追いやるからだ。

経済ナショナリズムに導かれた立国論や新たな成長主義の政策は、パイの拡大には関心を持っても、それをどのようなカテゴリーに注目して切り分けるかという、カテゴリーの優先選択問題を含んだ分配論にはくみしない。自由な市場に任せ、自己責任論を振りかざす経済政策ではなおさらのこと、そもそも社会を構成する個人が、多様なカテゴリーの束と重なり合っていることが消し去られる。

経済成長が一層困難となり配分の問題がさらに深刻になる20年代だからこそ、カテゴリーの選択問題を突きつける「社会」を、帰納的思考を通じて現実から呼び戻すことが必要だ。それはカテゴリーの選択問題を見て見ぬふりをする経済ナショナリズムやエセ演繹型思考からの脱却でもある。

2020年代の針路(5) 生産性向上へ人材最適配置

北尾早霧

東京大学教授

ポイント

○ 社会保障制度・国債利払い、財政の重荷に

○ 30〜50代の所得と資産の底上げが不可欠

○ 働く誘因をゆがめる社会保険制度改めよ

日本のマクロ経済と財政を中長期的に展望すると、2020年代の行動が将来の針路を決定づけるといえる。25年には団塊世代が後期高齢者に達し、30年代半ばには団塊ジュニアが高齢期に達する。出生数の減少はとどまる気配がなく、高齢化は30年代以降さらに加速する。20年代に入った今、何をすべきか。過度に悲観あるいは楽観することなく、現状を把握したうえで選択肢を議論すべきだ。

セラ ハッティン・イムロホログル南カリフォルニア大教授、山田知明・明治大教授と実施した世代重複型会計モデルを用いた将来推計を紹介する。年齢・性別ごとの就労状況と賃金分布、年金・医療・介護保険制度および税制の現行維持を仮定し、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に基づき財政収支を試算した。ベースラインのシナリオでは、財政赤字が国債発行により賄われるとし、現行の金利水準での調達が継続的に可能と仮定した。

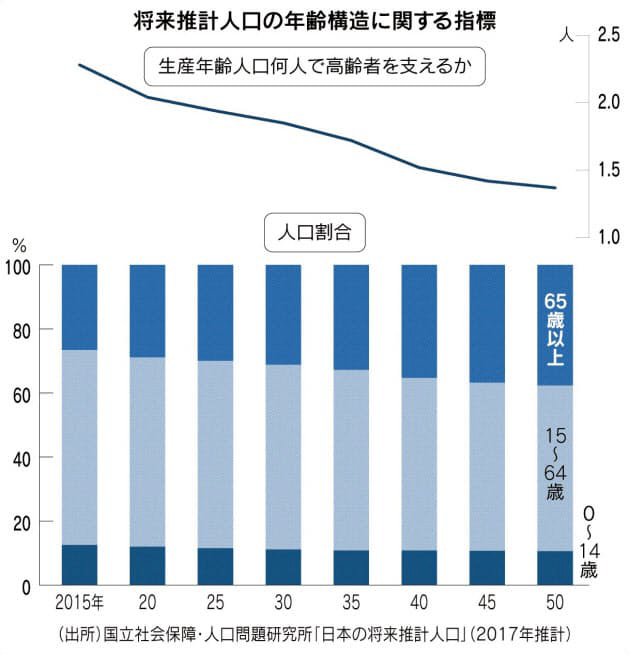

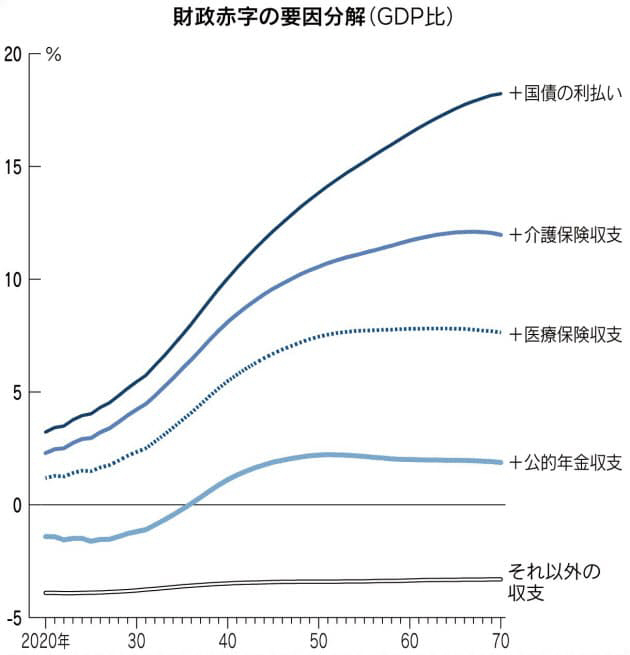

高齢化の進行とともに財政圧迫要因となるのは、年金・医療・介護の社会保障制度と国債利払いだ。推計に基づく財政収支の分類をみると、各要素の収支悪化が財政赤字拡大につながる(図参照)。制度や経済環境が変わらなければ、債務の利払い負担が拡大を続け財政健全化は困難となる。

画像の拡大

政府債務の国内総生産(GDP)比率の抑制に成長戦略は有効だ。しかしマクロ的な全要素生産性に関し相当に楽観的な仮定、例えばバブル期並みの成長率を置いても赤字増加のトレンドは変わらない。所得水準の上昇とともに政府支出も増えるため、奇跡的な生産性の上昇が起きても支出増は完全に相殺されない。

◇ ◇

労働力不足から女性や高齢者に期待がかかるが、単に参加率が上昇しても大きな経済・財政効果は期待しにくい。東大大学院の御子柴みなも氏との研究では、各性別・年齢の働き方と生産性の変化がマクロ経済にもたらす影響を分析した。

女性就業率のいわゆるM字カーブは解消しつつあり、平均就業率も他の先進国と遜色ない水準にある。その一方で、女性の受け取る総賃金は全体の3割に満たない。男女の正規・非正規の雇用形態分布が異なり、同じ年齢・雇用形態でも賃金が異なるためだ。

労働政策研究・研修機構の「成長実現・労働参加シナリオ」に沿って女性の参加率が推移すれば総労働供給は拡大するが、30年時点で総生産の増加率は3.1%にとどまる。だが雇用形態分布および年齢・雇用形態別の賃金が男性並みの水準となった場合、その効果は6.5%および11.2%となる。すなわち働き方や個人の生産性の変化が鍵となる。総労働供給の増加はマクロ的な賃金抑制効果をもたらすが、生産年齢人口の減少による賃金上昇圧力を相殺するには至らない。

家計間の格差動向に目を向けると、懸念すべき兆候が確認できる。明治大の山田氏と1984〜14年の全国消費実態調査の個票データを基に家計所得・金融資産の分布動向を分析した。

家計間の経済格差は拡大傾向にあり、各年齢層内の所得格差も上昇を続けている。金融資産についても若年層内の格差は拡大しており、この傾向は30〜50代まで幅広く確認できる。

日本の場合、貧困層の広がりが格差拡大の主な要因だ。金融資産を保有しない家計の割合は過去30年で倍増し、その多くが30〜50代に集中する。一方、平均資産が最も多い60代以上の高齢層では、年金の拡充により世代内の所得格差は一貫して縮小している。50代以下の格差拡大、所得と資産水準の低迷とは対照的だ。

この格差動向が将来の財政に与える示唆は何か。増え続ける30〜50代の低資産家計は老後に向けての貯蓄が未形成なだけでなく、十分な年金受給も期待できない可能性がある。この世代は30年代以降、高齢期に達する。それまでに所得と資産を底上げできなければ、生活保護をはじめとする政府支出の増加は不可避だ。

政策の優先課題とすべきは、男女を含めた勤労世代の個々の生産性上昇と持続的な所得稼得力の引き上げだ。特に30年代半ば以降に引退期を迎える層の雇用機会の拡大と所得・資産の底上げを図ることが重要だ。

貧困層が拡大し格差が問題ならば、高所得層や富裕層に課税し再分配すれば済むというわけでもない。米国や中国のように厚みのある超富裕層は日本には存在しない。また税の累進化や取れるところから取る方策は、格差是正という名目のもと受け入れやすい選択肢かもしれないが、成長の原動力をそぐ可能性もある。

税が変われば税前所得も変わる。ファティ・グベネン米ミネソタ大教授らは、所得税の累進化は所得格差を縮小させると同時に、人的資本への投資意欲を減退させ生涯を通じた所得の伸びを抑えると論じている。

グローバル化が進む経済で高い収益と成長の機会を求めて移動するのは、富裕層の資産だけではない。税制を含む経済環境が悪化すれば、生産的な資源とともに成長機会は逃げていく。成長の原動力は技術革新と人的・物的資本への投資だ。技術投資の恩恵を受けた高所得層の拡大や富の集中が他国ほど起きていないことは手放しでは喜べない。

経済環境が違えば流出しなかったはずの資源や失われた成長機会はデータには表れず、とりわけマクロ経済政策が労働者の国際移動や生産性に与える影響を検証するのは容易でない。エマニュエル・サエズ米カリフォルニア大バークレー校教授らは、デンマークでの高所得の外国人労働者を対象とした所得税の優遇措置の影響を分析し、政策は該当する高スキル労働者の流入を促したことを示した。

◇ ◇

繰り返しになるが、個人が選択できる雇用機会を拡大すると同時に、参加者一人ひとりの生産性を高め、勤労世代の家計所得の底上げを早急に図ることが重要だ。追い風となるのは、生産年齢人口の減少は今後数十年続き、労働需給の逼迫も当面続くと見込まれることだ。問題は職が足りないことでなく、効率的な労働者の配置、すなわちニーズに応じたスキルの形成と配分ができていないことだ。

年齢や性別などの違いにより雇用機会が制限されたりミスマッチが生じたりすることは、家計の厚生(満足度)と企業収益を悪化させマクロ経済の生産性をそぐだけでなく、財政面でも中長期的な打撃となる。高度成長期の家族形態と賃金体系を前提とした社会保険制度も個人を基準とした形に改め、働くインセンティブ(誘因)をゆがめる壁を速やかに取り除くべきだ。

時間は残されていない。人材の効率的配置と望ましい流動化を促すため、採用時や社内の異動・昇進時に年齢や性別を問うことを明示的に禁じ、賃金体系のゆがみの有無を幅広くチェックするなど、より積極的な介入も効果的だろう。

財政の直面する困難は一つの悲観的な可能性ではなく現実だ。困難を目前にしながら議論を深めず不確実性を放置することは、経済活動の足かせとなる。