経済教室

イノベーションにどう向き合う 日本企業、組織的強み 再考を

S・ルシュバリエ 仏国立社会科学高等研究院教授

ポイント

○技術的イノベーションの絶対視に疑問も

○競争力強化の手段ではなく幸福の源泉に

○この30年日本企業は人的資源管理を軽視

日本政府は第6期科学技術基本計画(2021〜25年度)の策定に向けた議論を始めた。日本が社会的ニーズや科学・技術・社会の相互作用への配慮を優先課題としている点は興味深い。しかしそれだけでは不十分だ。科学者、技術者、市民の間でイノベーション(革新)を巡る対話を深める努力をもっとすべきだ。

本稿では、筆者が編集者として刊行した「Innovation Beyond Technology」で提案した社会的イノベーションを重視する新しい枠組みについて紹介したい。

◇ ◇

まず必要なのはイノベーションのパラドックス(逆説)を認識することだ。

過去数10年間、イノベーションは経済・社会の発展と繁栄をけん引する原動力とみなされてきた。国際競争が激化する世界では、イノベーションか衰退かの二者択一という見方が支配的だ。イノベーションをめざす努力は明確に情報通信技術(ICT)などのテクノロジー面に集中している。

基礎研究から研究開発に至る様々な段階で、一段と多くのリソース(資源)が技術的イノベーションに投じられている。人類は「知識経済社会」という新しい時代を迎えている。重要なのは自然資源へのアクセスや工業製品の生産ではなく、知識の創出と知識へのアクセスだという認識が、技術への集中投資を正当化する理由になっている。

だが過去20年間に、人々の考え方は徐々に変化してきた。当初は技術的イノベーションが現代の危機を解決するとして支持されていたが、やがてイノベーションモデルそのものが解決すべき問題なのではないかと考えるようになった。イノベーションの意義に対する疑念すら強まっている。

変化の背景には2つの要因がある。一つはイノベーションに投じられる資源が増える一方で、生活満足度は多くの面で下がっており投資と結果が見合っていない。病院はその代表例だ。技術は急速に進歩しているが、患者をどうケアするか、患者の苦痛を緩和する方法をどう活用するかなどの取り組みは遅れている。

もう一つは11年3月に発生した原発事故とその後処理は、自然・技術・社会の関係をどうとらえるかについて、日本のみならず世界にとって転換点となった。技術は歴史的な惨事を防ぐ役には立たなかった。

またイノベーションに与えられる優先順位を巡り、その決定理由が公の場で十分に議論されないまま決められていることも、問題視されるようになった。

この問題の転機となったのは、1999年に国連教育科学文化機関(UNESCO)の主催で開かれた世界科学会議での「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」(通称ブダペスト宣言)だ。同宣言は「科学的知識の創出と活用について、信頼できる情報に基づいた民主的で活発な議論をする」ことを呼びかけた。

20年後の今、イノベーションに関する民主的な議論に関して状況は改善されたのか。英ネイチャー誌の論説「科学バブルを超えて」(17年)を読む限り、明らかにイエスとは言い難い。論説は科学研究やイノベーションの成果をもっと社会のニーズや期待に応えるものにすべきだと主張した。

経済学者のヨハン・ショット氏とエドワード・シュタインミュラー氏の16年の論文「科学技術政策が社会のニーズや課題に応えるために」からも同様の懸念が読み取れる。イノベーション政策により食料、エネルギー、材料、移動性、医療、通信をカバーする社会技術システムの全面的な転換を図るべきだと主張した。すなわちイノベーション政策は、競争などを目標とすべきではないという。

◇ ◇

イノベーションを競争力強化の手段から幸福の源泉へ認識を変えるには、30年以上支配的だった「創造的破壊」というネオ・シュンペーター学派の概念を批判的に議論する必要がある。

重要なポイントが2つある。第1にイノベーションの創造性は必ずしもその破壊力を埋め合わせるとは限らない。新技術により経済、社会、環境が破壊される例もある。第2に創造的破壊という概念には、古い技術の改良ではなく新技術の中にこそ解決があるという考えが付きまとう。だが漸進、再生、保全によるイノベーションは数多い。日本のシステムはその好例だ。

ネオ・シュンペーター学派の狭い概念に対する批判は、非技術的なイノベーションの源泉、すなわちテクノロジーを超えるイノベーションを認める必要性に行き着く。それを理解するには、日本企業のイノベーションの性質をみるとよい。日本は世界に冠たる技術立国とされるが、日本企業の成功は技術的イノベーションよりも組織イノベーションに多く依存している。

このことを明らかにしたのは、40年前に日本企業の生産性が欧米企業を上回る理由を調べた経済学者のチームだ。トヨタ自動車が労働者の訓練に投資し、会社への献身や忠誠心を育んでいることに注目した。同社の理念を支えるのはロボット工学や機械化、自動化ではなく、生産の各段階に対する人間の関与の強化だ。

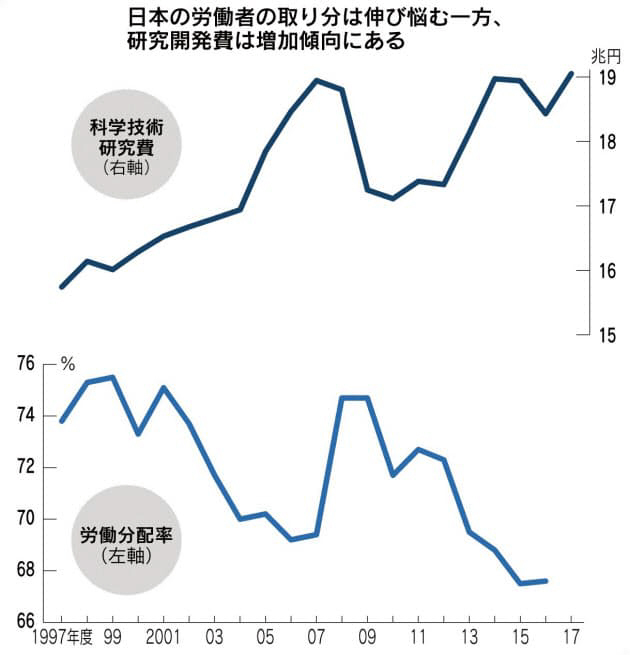

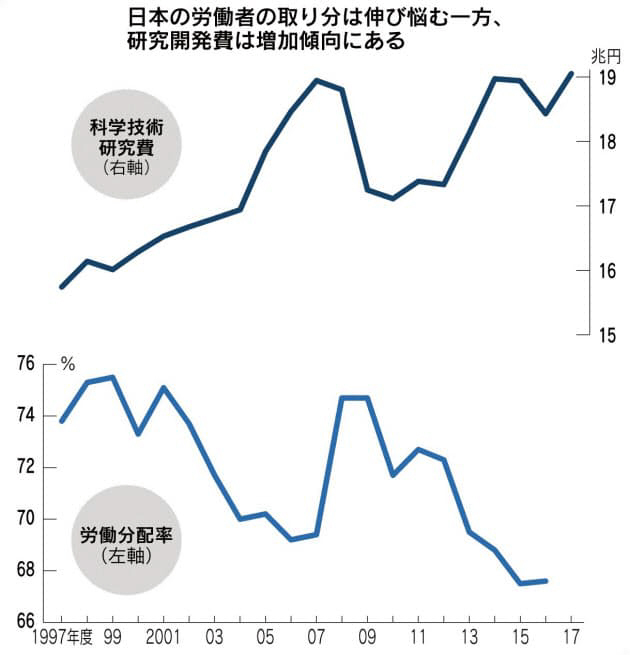

ところが80年代末に「追いつけ追い越せ」の時代が終わると、日本企業は過去の成功の教訓を置き去りにする。技術競争に熱を入れ、研究開発に巨額の投資をする一方で、激しい国際競争の中で賃金水準を下げるなど、人的資源管理の面では底辺への競争に巻き込まれる(図参照)。その結果は研究開発への過大な投資に比べて見返りは乏しかった(経済協力開発機構、05年)。

となれば次の問題は、科学、技術、社会をどう統合するかだ。有望なのは人文社会科学の活用だ。社会と個人を多様性を踏まえてより良く理解することをめざす学問で、テクノロジーへの事後的な適応や受容の促進だけでなく、科学技術政策の立案段階からヒューマンファクターを重視する。

科学者が20〜30年前から人文社会科学に注目するようになったのは、2つの危機を迎えたからだ。第1に成長の危機だ。その背景には経済の停滞(特に08年の金融危機後にポール・クルーグマン氏、ローレンス・サマーズ氏、ロバート・ゴードン氏らが理論化した長期停滞)やグローバルリスク(気候変動など)が広く認識されたことがある。

第2に信頼の危機だ。特に自然科学の進歩に対する信頼が失われている。これに対し、人文社会科学は特定分野での進歩の意義と影響を明確にし、人間の幸福も含めて考えようとする。人間の幸福こそが、科学がどこへ向かうのかを示す究極の指針となるべきだ。

以上のことは日本にとってどんな意味を持つだろうか。アジアで最も成熟した民主国家の一つである日本の社会にとって、新技術への官民の投資の総額と方向性についてオープンな議論をすることが重要だ。日本企業にとっては70〜80年代の強みの源泉に立ち返るべき時だ。生産性向上のための人的資源管理の重要性を再認識するとともに、技術開発競争にのめり込むことが本当に望ましいのか、いま一度考えるべきだろう。