米グーグルのスンダー・ピチャイ最高経営責任者(CEO)は日本経済新聞などの取材に応じ、各国で議論が進む政府による個人情報保護規制について「ルールが明確になる」と賛成する意向を示した。一方で市場独占や人工知能(AI)規制を巡る議論には反発もにじませ、国による監督関与とイノベーションのバランスを考慮するよう訴えた。

米グーグルのスンダー・ピチャイ最高経営責任者(CEO)は日本経済新聞などの取材に応じ、各国で議論が進む政府による個人情報保護規制について「ルールが明確になる」と賛成する意向を示した。一方で市場独占や人工知能(AI)規制を巡る議論には反発もにじませ、国による監督関与とイノベーションのバランスを考慮するよう訴えた。

グーグルCEO、個人データ規制に賛成

米グーグルのスンダー・ピチャイ最高経営責任者(CEO)は日本経済新聞などの取材に応じ、各国で議論が進む政府による個人情報保護規制について「ルールが明確になる」と賛成する意向を示した。一方で市場独占や人工知能(AI)規制を巡る議論には反発もにじませ、国による監督関与とイノベーションのバランスを考慮するよう訴えた。

米グーグルのスンダー・ピチャイ最高経営責任者(CEO)は日本経済新聞などの取材に応じ、各国で議論が進む政府による個人情報保護規制について「ルールが明確になる」と賛成する意向を示した。一方で市場独占や人工知能(AI)規制を巡る議論には反発もにじませ、国による監督関与とイノベーションのバランスを考慮するよう訴えた。

【関連記事】 「未来の成長と繁栄は技術が生む」

グーグルCEO一問一答

グーグルは検索やメール、地図などのサービスを無料で提供し、世界各地で利用者を増やしてきた。こうして集めた個人データを基盤に広告事業で成長し、売上高の8割強をデジタル広告が占める。米国のデジタル広告市場では首位の約3割のシェアを握るなど、各国で存在感を高めている。

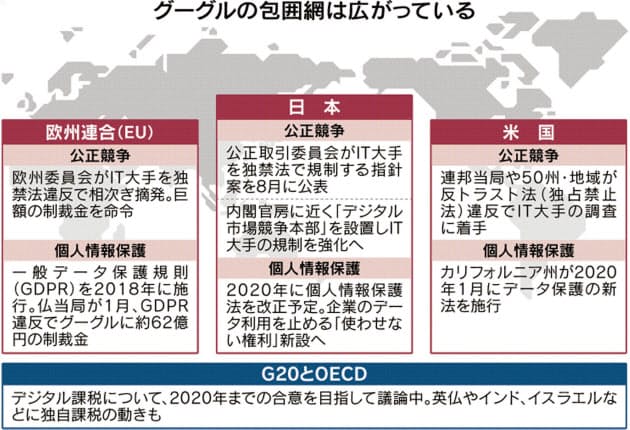

グーグルやフェイスブックなど個人データを大量に扱う企業に対して、各国で個人情報保護の徹底を求める声が強まる。加えて米司法省などがこれらIT(情報技術)大手の市場の支配力を問題視し、反トラスト法(独禁法)違反での調査を開始。成長企業の代名詞だったグーグルにも「国」という壁が立ちはだかり始めた。

「ユーザーにとっては何が守られるのかがはっきりする。企業も何に従うべきかが明確になる」

ピチャイ氏は個人情報保護の規制について前向きな考えを示した。欧州連合(EU)が2018年5月に導入した一般データ保護規則(GDPR)を各国の「ひな型になる」と評価し、グローバルでの統一基準が望ましいとの姿勢をにじませた。

データが広告などの収益の源泉であるグーグルにはGDPRは足かせとなる。だが同社はプライバシーの分野で規制は不可避との現実路線をとる。

データが広告などの収益の源泉であるグーグルにはGDPRは足かせとなる。だが同社はプライバシーの分野で規制は不可避との現実路線をとる。

グーグルが恐れるのは国・地域で異なる規制が導入され、パッチワークのようになる状況だ。個人情報を巡る規制は日本や米国、インドなどでも議論が始まっている。米国では20年からカリフォルニアが州レベルで規制を導入する予定だ。GDPRを「ひな型」とした発言はこうした事態を見越したけん制といえる。

「(企業の適正規模は)我々が決めることではない。社会レベルでなされるべき議論だ」

慎重な言い回しで知られるピチャイ氏が明確に反論してみせたのが反トラスト法違反を巡る議論だ。グローバルでネット事業を手がける同社は「おのずから規模が大きくなるもの」と指摘した。

「AIで病気を発見したり、サイバー攻撃を防いだりする力を持つには一定の規模が必要だ」

人材や資金が豊富なことでコストがかかるAI研究が進められるとも述べ、「大規模な企業になりすぎ競争を阻害している」との批判をかわした。M&A(合併・買収)を通じて市場支配力を強固にしているとの指摘には「米アマゾン・ドット・コムが優位にあるクラウドなど我々が競合に押されている分野も多い」と述べ、市場独占を目指していない点を強調した。

反トラスト法を巡っては9月に入り米50州・地域の司法長官がグーグルとフェイスブックへの調査を表明するなど、当局の積極姿勢が目立つ。規模を問題視する政府と、規模の正当性を訴えるグーグルとの対決はしばらく続くとみられる。

「AIのできることを考えると(規制を決める前に)もう少し時間をかけて議論すべきだ」

ピチャイ氏はAIへの規制にも現時点では否定的だ。同社は、画像認識や言葉の翻訳など特定の作業しかできない今のAIを規制してもバイアスなどの問題の解決にはつながらないという立場をとる。一方で「(あらゆる作業に対応できる)汎用のAIができるときには規制は重要性を増す」と述べ、今後の議論を注視する構えを見せた。

AI規制は米国よりも欧州や日本で議論が先行している。ピチャイ氏はグーグルとして18年夏に独自の「AI倫理規定」を策定したことを引き合いに、まずは企業が個々の社会責任を念頭にAIの扱い方を考えるべきだとの持論を述べた。

「オープンで自由なネットがグローバルなデジタル経済を生む」

各種の規制への考えを述べながらピチャイ氏が再三強調したのが「イノベーションとのバランス」だ。新たな技術から市民を守るという各国政府の姿勢に理解を示しつつ、イノベーションの芽を摘むようなルールの整備には警戒心をあらわにした。

「技術こそが未来の成長と繁栄を生む。誰もがその恩恵を受けられるよう努力する」

自らを「技術への楽観主義者」と称するピチャイ氏はこう強調した。急速に高まる規制論に耳を傾けつつも、IT企業として譲れない一線は守っていく姿勢を示した。

グーグルのスンダー・ピチャイ最高経営責任者(CEO)は取材のあいだ、「スケール(規模)」という言葉を繰り返した。規模があるからこそ人工知能(AI)などコストがかかる先進技術の開発に集中できる。一方で規模が大きすぎるために不正コンテンツの監視に手間取るなど問題も生じている、というのが理由だ。最近は規模があるゆえに「強すぎる」との批判も受け、成長企業のジレンマに直面する。一問一答は以下の通り。

――政府が大手IT(情報技術)企業を規制しようという動きが世界規模で強まっています。

「大原則として我々は巨大な規模を持ちえる企業体だ。(グーグルがかかわる)インターネットとは大きな規模で存在するものだからだ。ただ、企業規模が大きくなると多くの人の生活にかかわるようになる。それによって市民の安全が守られているのか、政府が考えるのはしごくまともなことだと思う」

「グーグルは企業として事業が及ぼす影響には常に思慮深くあろうとしてきた。できる範囲のところで自主規制も取り入れてきた。だがそれは政府規制をないがしろにしたいからではない」

「例えばプライバシーで政府の規制が存在することはいいことだ。サービスを使うことで何をもたらすかユーザーは予見しやすくなる。企業にとっては何に従うべきかの枠組みが明確になる。基準と枠組みを持つことはテクノロジーにもよいことだ」

「欧州では一般データ保護規則(GDPR)がいい例だろう。――解説(1)――過去2年は欧州のGDPRに準拠できるようにプロダクトを適合させてきた。これが他の国にとってのひな型になることを期待もしている」

「あわせてこうした規制が正しい方を向いているかという点も大事だ。生まれたての若いテクノロジーのイノベーションを邪魔してはいけない。テクノロジーもまた重大な問題を解決することができるからだ」

「今議論されていることは私にとっては自然な流れ、自然な改善だ。過去もそうであったように我々は世界の規制当局とよく議論し起きていることにかかわっていく」

解説(1)

ピチャイ氏はGDPRが導入される2018年春の時点から「準備はずっと進めてきた」と語ってきた。個人からデータを集めにくくなる同ルールはグーグルには足かせだが、一方で同じ時期にフェイスブックでデータ流出問題が起きるなどプライバシーのあり方を巡る議論は活発だ。

規制を歓迎しているようにみえるピチャイ氏だが、実際は「プライバシー保護の時代」を前提としたビジネスの進め方を冷静に模索している。その際の障害は国や地域で異なる内容のルールが整備されること。規制ができるのであれば、すでに対応済みのGDPRと同様のルールがグローバル統一的につくられることを望んでいる。グーグルは米政界へのロビー活動も積極的に進めている。ピチャイ氏の個人情報保護ルールに対する姿勢が、今後米国でも本格化するプライバシー規制に影響を与える可能性はある。

――そもそも「大きすぎる」ことを問題視する声にはどう答えますか。

「社会では『企業がこれほどまでに大きくていいのか』という議論が起きている。これは我々が決めることではない。社会レベルでなされるべき議論だ」

「我々でいえば、規模がゆえにできていることもある。――解説(2)――AIで病気を発見したり、サイバー攻撃を防いだりする力を持つには一定の規模が必要だ。研究開発に巨額の人やカネをつぎ込めるのは規模があるからだ」

解説(2)

IT大手に対する市場独占の批判が欧州や米国で急速に高まっている。米司法省の幹部は「規模が大きいからといって悪ではない」と話すが、独当局の関係者は「規模を駆使してデータを囲い、競争を阻害している」と指摘する。法的な落としどころはまだ見えていない。

ピチャイ氏が懸念するのは規模を問題視する風潮が広がること。インターネットがグローバルに広がる性質があることを引き合いに、そこでビジネスをするグーグルも「おのずから大きくなる」と説く。市場を独占するために規模を求めたのではなく、そもそも初めから規模と共生せざるを得ないビジネスだとの主張だ。

この考えが支持されるかは司法省など今後の当局の対応しだいとなりそうだ。当局は、まだ若いスタートアップ企業の成長を結果的にグーグルが妨げていれば問題視する。米国では当局も「イノベーションの芽は摘んではいけない」と明言する。グーグルを巡る規制論はイノベーションのあり方を巡る産業論とセットだ。

――グーグル傘下の動画サイトのユーチューブで犯罪シーンが瞬く間に世界に流れてしまうなど、規模の副作用もあります。

「ユーチューブでいえば、実は問題あるコンテンツは全体の中では1%にも満たないほどにわずかだ。だが、どんな量であれ問題コンテンツがあることはよくない。ユーチューブやグーグル上で何か問題が起きれば世界規模で閲覧されてしまうからだ」

「一方でユーチューブ上には自己研さんや学校をよくするためなどの素晴らしい情報が数多くある。スケールがもたらす功罪のバランスをとり、今日よりもサービスをもっとよくすることが我々の責任だ。問題コンテンツの場合、AIだけでなく人をつかってアップロード直後に排除できるようにしている」

「難しいのは、あるコンテンツを共有すべきかどうかや、そのコンテンツがプラットフォーマーに属するかどうかを巡る議論だ――解説(3)――。これは社会で解決すべき難易度の高い議論だ。社会が見いだした最適なバランスを我々はプロダクトに反映させていく」

解説(3)

グーグルを巡る議論のひとつに同社が「メディアかどうか」というものがある。たとえばユーチューブは大量の動画を配信しているが、グーグルの見解はあくまでもテクノロジープラットフォーム。コンテンツへの責任は原則としてはその作り手が負うべきだとの立場だ。

ただ、いまやユーチューブは世界で月20億人の視聴者がいる。配信されるコンテンツが適切なのか、問題があるコンテンツを流す作り手をどう排除するかなどのメディアに近い判断を求められるようになっている。

現行の米国の法律はグーグルのようなネット企業をメディアとは位置づけず、コンテンツへの責任も求めていない。テック企業に厳しい姿勢をとる一部議員は法改正を訴えているがグーグルはこれに反対している。「社会で解決すべきだ」というピチャイ氏の発言は、政治的な思惑に議論が流されることを懸念しているからなのかもしれない。

――規制の議論そのものが経営に影響を与えませんか。反トラスト法を意識してM&A(合併・買収)に消極的になることはないのでしょうか。

「会社を買うときはいつでも『規制的にみて大丈夫か』という点を議論しながら検討を進めている。それは今日も変わらない。それにグーグルは多くの事業を手掛けている。クラウドは我々の参入が遅く、アマゾン・ドット・コムなど他社の方がシェアで優位にある。買収を積極的に進めるかどうかは分野にもよる」

――中国の華為技術(ファーウェイ)がグーグルのソフトに頼らないスマホOSを作りました。米中摩擦が経営にマイナス影響を与えていませんか。

「我々は米国の法律に従っている。2国間の貿易協議は大事なことで、確たる議論が行われていると思っている。皆のためにもなるような合意を期待している」

「ファーウェイは非常に成功した会社で、やがては業界で先導的な存在になっていくと思っている。――解説(4)――スマホのエコシステムにはあらゆるイノベーションが起きるものだとも思っている。我々としてはアンドロイドを引き続きイノベートしていくだけだ。みなで貿易協議の現実を見極め、それにあわせてビジネスをしていくしかない」

解説(4)

スマホ向けのOSを手掛けるグーグルにとって、スマホ市場でアップルと競うシェアを持つファーウェイは重要なビジネスパートナーだ。だが、米中摩擦の影響で、スマホOS「アンドロイド」用の基幹ソフトをファーウェイに供給できなくなった。結果としてファーウェイは自前のスマホOSを開発し9月にそれを搭載した新機種を発表した。スマホ業界の関係者は「米中摩擦がファーウェイをアンドロイドの競合相手にしてしまった」と話す。

ピチャイ氏は「アンドロイドが支持されている理由はオープンソースだからではなく、使いやすさ」と強調するが、中国や一部アフリカ地域などファーウェイが強い国ではグーグルの存在感が小さくなる可能性がある。「モバイルの世界ではイノベーションは常に起きる」という発言は、これから起きうるOS競争を意識したものかもしれない。

――中国向けの検索事業の検討が報じられ批判を浴びました。

「中国向けの検索事業については今は取り組んでいない。――解説(5)――しばらくそうであるということは明確に言える」

解説(5)

グーグルは10年に中国向けの検索事業から撤退している。ただ18年夏になり同社が「ドラゴンフライ」のコードネームで中国を念頭においた検索エンジンの開発を進めていることが報じられた。もともと中国政府の検閲を受けることに抗議して検索事業から撤退していただけに「再開」報道は議論を呼んだ。グーグル社内でも反対の声が上がり、18年末にはピチャイ氏が米議会の公聴会で「現時点で計画は無い」と事実上の中止を表明した。

ピチャイ氏はインタビューでも中国については多くを語らなかったが、社内からは巨大な市場を前に手が打てないことへのいらだちも漏れる。騰訊控股(テンセント)など競合する中国IT大手の成長もめざましく、政治の動向をみつつグーグルが再び対中戦略を再開させる可能性はある。

――国家間の主権争いがインターネットの世界にも分断をもたらすとの指摘があります。

「インターネットがどうなるかという意味では心配している。今起きていることは国家によるインターネットへの見解の違いだ。――解説(6)――ある国は市民を守るために自由でオープンなネットの世界に反対している。自由なネットはグローバルなデジタル経済を生み出し皆に機会を与えるものでもあるのだが」

解説(6)

この発言の前提となった質問は「(アルファベット前会長の)エリック・シュミット氏は昨年、28年までにネットの世界が中国勢とその他に二分されると語っていた」というもの。ピチャイ氏が中国を念頭に回答をしたのかは分からないが、米国とは異なる哲学のネットの世界が生じることに懸念をあらわにした。

中国にとどまらず、言論の自由を憲法で保障する米国と、言論を巡るルールが異なる他の国とではインターネットの扱いも違ってくる。企業の規模が広がる一方で、あらゆるネットの文化やルールに対応する必要をグーグルは迫られている。特にネットへの介入を好む国との協調は大きな課題だ。

――AIを政府が規制すべきだ、との意見には。

「現時点でAIのできることから考えるともう少し時間をかけて議論すべきことだと思う。――解説(7)――いま『来週この場所で何が起きるか教えて』とAIで検索しても正しい回答を得るにはかなり苦労する。子供でもできる机の識別のためにAIは百万回もの学習が必要だ」

「とはいえ長期でみればAIは今のように特定のタスクを実行するのではなく汎用に使えるように進化していく。その場合、規制のあり方は重要な問いになってくる。AIについては長期ではしっかりとした規制に期待をしたい」

解説(7)

AIを巡っては機械がなぜその判断をしたのかを説明しにくい点や、分析結果にバイアスが生じかねないなどの批判が出ている。今年春には経済協力開発機構(OECD)がAIの統治原則を採択するなど、グローバルな政府レベルで規制のあり方が議論されている。

ピチャイ氏は長期的には規制を容認する姿勢を見せつつも、今のAIへの規制には慎重だ。例えば、ローンを審査するAIを規制しようとすると、結局は金融機関への規制となってしまいビジネスそのものの成長の妨げになる。汎用的なAIができるまでは規制も試行錯誤を重ねるべきだとの立場でいる。

一方でトロント大学のジェフリー・ヒントン教授などAIの権威からは「武器として使われるAI」への懸念が示されている。グーグルは自社のAIを人を傷つける事業に使わせないとする自社原則を定めている。ルール策定を誰に委ねるかも含めて、当面は企業や政府の間で議論が続く分野といえる。

――CEOになって4年、経営者として姿勢に変化が生じたのでしょうか。

「特に何も変わっていない。我々は社会の役に立つプロダクトをつくるのだということを明確にすべく注力してきた。グーグルは他社にとってプラスにならないかぎりは自分たちもよくならないということを実感している。スマホ用OSのアンドロイドのようなエコシステムをつくるのはそのためだ」

「私は世界の誰もがテクノロジーにアクセスできることを何よりも大事にしている。知識を増やしたり、成功に導いたり、健康や幸せにつながるプロダクトをつくることを支援していきたい」

――自身を技術への楽観論者だと思いますか。

「いつもかなり楽観的だ。自分の人生を振り返っても技術が多くの変化を生み出してきた。いまはグーグルが生む技術を通じてそれを実感しているし、自らがつくる製品に責任を負う必要があるとも感じている。だが、技術こそが未来の成長と繁栄を生む。誰もがその恩恵を受けられるようにとにかく努力する」

◇

スンダー・ピチャイ

インドのチェンナイ生まれ。スタンフォード大学の大学院でエンジニアリングを学んだ後、ペンシルベニア大学で経営学修士号(MBA)を取得。半導体製造装置の米アプライドマテリアルズとコンサルタントティング大手の米マッキンゼーで働いた後、2004年にグーグルに入社した。ブラウザー「クローム」の開発で頭角を現し、その後スマホ向けOSのアンドロイドの統括役も務めた。グーグルのCEOは15年からつとめている。

ネットによるインドの経済発展を目の当たりにし、自らもテクノロジーがもたらす経済的な恩恵に強いこだわりを持つ。米国を代表する企業を経営するインド出身者として、シリコンバレーに多いインド人エンジニアらから絶大な支持を得ている。

一度に4〜5冊の本に並行して目を通す読書家。最近読んだ本は英国の数学者、アラン・チューリングの生涯を描いた「エニグマ」だという。47歳。