大学が誕生したのは、ヨーロッパの13世紀ごろ。高名な哲学者、神学者の話を聞きたいという若者たちが、その人のいる場所へ、ヨーロッパ中から集まってきたのが始まりであった。共通語はラテン語で、大学は最初から国際的な組織であった。講義ももちろんあるが、互いの討論が中心的役割を果たした。大学は中世ヨーロッパが生んだ最高の文化的遺産の一つなのである。

大学が誕生したのは、ヨーロッパの13世紀ごろ。高名な哲学者、神学者の話を聞きたいという若者たちが、その人のいる場所へ、ヨーロッパ中から集まってきたのが始まりであった。共通語はラテン語で、大学は最初から国際的な組織であった。講義ももちろんあるが、互いの討論が中心的役割を果たした。大学は中世ヨーロッパが生んだ最高の文化的遺産の一つなのである。

大学 社会

高進学率時代の大学教育 双方向学習への転換を

総合研究大学院大学の長谷川真理子学長は、進学率が50%を超えた今、大学教育は教員と学生、あるいは学生同士の双方向型学習に転換し、大学で何を学んだかを重視すべきだと指摘する。

大学が誕生したのは、ヨーロッパの13世紀ごろ。高名な哲学者、神学者の話を聞きたいという若者たちが、その人のいる場所へ、ヨーロッパ中から集まってきたのが始まりであった。共通語はラテン語で、大学は最初から国際的な組織であった。講義ももちろんあるが、互いの討論が中心的役割を果たした。大学は中世ヨーロッパが生んだ最高の文化的遺産の一つなのである。

大学が誕生したのは、ヨーロッパの13世紀ごろ。高名な哲学者、神学者の話を聞きたいという若者たちが、その人のいる場所へ、ヨーロッパ中から集まってきたのが始まりであった。共通語はラテン語で、大学は最初から国際的な組織であった。講義ももちろんあるが、互いの討論が中心的役割を果たした。大学は中世ヨーロッパが生んだ最高の文化的遺産の一つなのである。

19世紀になると、国民国家の富国強兵のための大学が作られるようになる。日本の国立大学も、そのような考えのもとで大学という組織を輸入した。今、21世紀の世の中になり、国内外の情勢はほんの数十年前と比べても激変している。現在、日本では大学改革が叫ばれて久しいが、安易に世の風潮に流されず、学問の府として変わらない部分はどこで、変わるべきなのはどこなのか、じっくり考えねばならない。

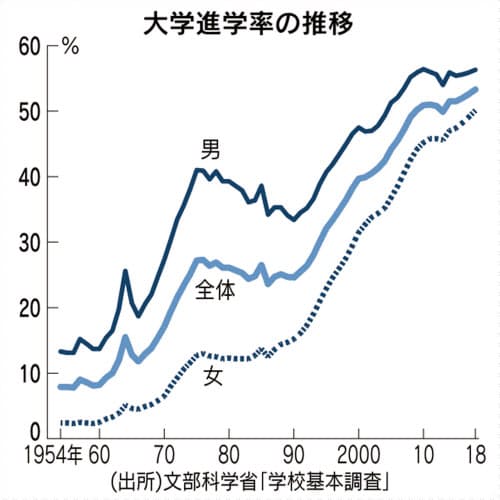

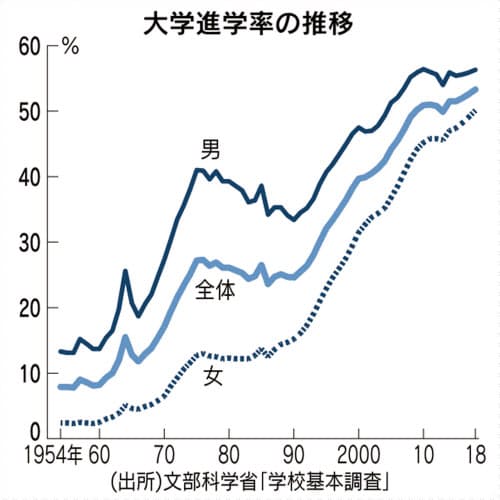

私が大学に入学した1972年の日本の4年制大学女子進学率はたった9.3%だった。男子は33.5%。それが2018年は女子が50.1%、男子が56.3%である。18歳人口のおよそ半分が大学で学ぶ時代の大学の内容は昔とは違って当然だろう。大学はもはや一握りのエリートが思索する場だけではない。

21世紀の今、日本の学問水準は世界でもそれなりに高く、西欧の知識を取り入れることは、もはや重要な目的ではない。では、現代の大学教育はどうあるべきか?

それは、高校までの「答えがある」問題を解く能力からの飛躍であり、既存の知識や見方を批判的に検討し、自分自身の意見を形成する能力の養成であると思う。今や、ネット等によって情報自体はちまたにあふれ、適切な扱い方さえ知れば、以前よりもずっと簡単に何でも知ることができる時代なのである。

これまで、日本の大学の授業といえば、週に1回、90分の講義を通年で行うというのが普通だった。たいていは大人数の講義である。まずは、これを変えるべきだ。質問と討論による、教員と学生との間、また学生同士の間のより密接な相互作用が必要である。講義の時間を短くし、1週間に複数回の講義を行い、1学期の間に登録できる科目数は減らして、予習・復習を含む学習密度を高くすべきである。カリキュラムの大変革こそが喫緊の課題である。

18歳人口の半分が大学に進学するようになれば、学生の知的レベルにはかなりの幅ができよう。それでも、どんなレベルの学生であれ、高校までの受動的な学習を転換し、自分で調べて考え、議論する、という態度を身に付けることはできるはずだ。それによる到達点は、学生によって異なるだろうが、そのように主体的に考えるという環境は、全ての大学生に与えられるべきであり、大学で4年間を過ごした人間はそこが違うという付加価値が見えるようになるはずだ。そうすれば、活力が落ちて、なんとなく閉塞感漂う日本の社会をかなり変えることができるだろう。

日本の大学卒業率は、およそ90%であるらしい。これは世界に比べて、あり得ないほど高い数字である。欧米の大学は入学はそれほど困難ではないが、卒業までこぎつけるのはかなり厳しい。だから、大卒という肩書は重要なのだ。

それに対して、日本ではほとんどの人が卒業できるのだから、「卒業」したこと自体にはあまり価値がない。すると、「入学」したことこそが大事になり、それは入試の偏差値による大学の序列となる。だから、大学入試こそが小さいころからのゴールとなって、大学で何を学ぶかは二の次になってしまう。

古い世代の企業の成功者などは、自分は大学では何も勉強しなかった、ということを自慢げに話すことが実に多い。しかし、それは大学進学率が低かった時代のことだ。その時代の延長なのか、これまで日本の企業などは「大学で何を学んだか」を問うことなく、卒業した大学の入試の難しさのランキングで人間を判定していたように思う。

企業などが卒業生に求めていたのは、大学の成績ではなかった。もともと選ばれた集団の若者が、大学の4年間という、いわばぜいたくな時間にどんな活動をして社会的つながりを得たかを見たかったということなのだろう。

採用にあたって、大学で何をどのように学んだのかを問わないのであれば、学生も大学で何かを真剣に学習しようとは思わない。教員も厳格に学生の学習能力を判定しようとは思わない。これまでの日本は、このように、社会、学生、教員の3者が「大学では何もしない」という均衡点に陥っていたのではないか。

この均衡を変えねばならないのである。昨今の大学改革の波の中で、どこの大学もずいぶんと変わり、いろいろなアクティブ・ラーニングの機会も増え、学習成果の可視化が求められるようになった。これからは、企業などが、そこに着目して卒業生の質を評価してほしい。

大学が学問をする場所であることは、昔も今も変わらない。しかし、「学問をした」ということの結果を、どのような形で卒業生に体現させるか、それが、各大学の個性の表現なのだと思う。

■量的拡大は実現、質の向上課題

半世紀強で日本の大学は驚異的な量的拡大を実現した。では、その量的拡大に見合う質の転換、向上があったのかというと、多くに人々が首をかしげるに違いない。

課題の1つは教員意識と授業の改革だ。多様な学生がキャンパスに押し寄せる時代に、一部のエリートだけが大学に進んだ時代の教授法に固執していては現実に対応できないのは明らかだ。

最近は大教室の講義も減り、アクティブラーニングなど新しい教授法も導入されつつあるが、ユニバーサル化してだれでも大学にアクセス可能な時代にふさわしい大学教育のありようは、まだ模索段階を脱してはいない。