新興人図鑑

100年先を読む挑戦

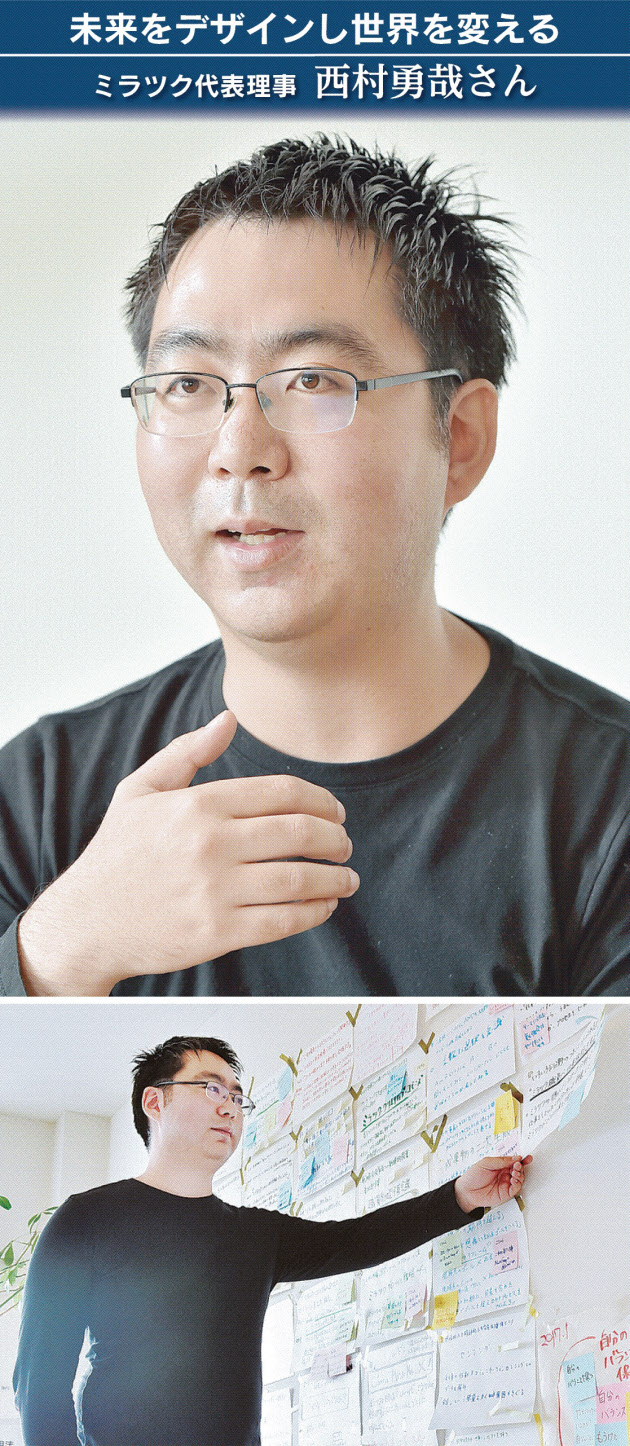

未来をデザインして、世界を変えよう。NPO法人、ミラツク代表理事の西村勇哉さん(38)の呼びかけは、夢物語のようにも聞こえる。だが、この手法で、かつてなかった仕事や働き方を次々に生み出そうとしている。100年先を読んだ社会変革の土台を作るつもりだ。

2011年設立のミラツクは「未来をつくる」から命名。出勤しない。指示もない。それぞれが調査や事業に取り組む。未来先取りの組織だ。

人類の歴史をみると、先端技術が社会を変えてきた。自動車は暮らしや都市の風景を一変させ、旅行や買い物のしかたも様がわりした。関連産業が次々に生まれた。

同様に、将来、どんな技術が生まれ、社会を変えるか。予測に必要な情報を集めて、まだ見ぬプロジェクトの実現を後押しする。

企業や大学、行政、農家、医療などさまざまな業種、地域の約3万人が参加し、仲間やアイデアを見つけ、地域の活性化や創業につなげている。

パナソニックなど企業の未来型新事業の立ち上げにも参画した。デンソーとは「高齢者とお母さんが外出しやすい社会をつくる」構想に取り組む。ワコールの「未来の学びの場」づくりにも参加した。こうした事業が年20〜30に達する。

「未来の芽は、すでにある。その可能性に気づけば、新しい技術による事業が生まれ、社会をもっとよくできる」

この考えにたどり着くまでには曲折があった。大学院で「人間の心の成長」を研究。成果を生かそうと日本生産性本部で「企業の組織改革」などを手がけた。

担当した「職場の心の健康問題」が、なかなか解決できず悩む。対策のために新事業などを試みても、うまくいかない。なんとか人間関係を円滑にできないかと、副業で始めた「対話の場」で、大きな発見があった。

議論の中から対策や未来への課題が見つかり、イノベーション(技術革新)の可能性が見えた。これが社会を変える方法だ、と直感した。

09年に横浜で開いた「未来をつくるワークショップ」には、100人が参加、多くのプロジェクトが生まれた。翌年、山形県鶴岡市では、1日で13プロジェクトができ、11が実現した。

こうした経験が、ミラツクの仕事につながる。「横浜では、想像を超えることが起きた。鶴岡では、地域ならではの行動力がすごかった。創造とは外から持ち込むものではなく、内から立ち現れるものだと実感した」

情報集めには、手間がかかる。書籍などの要点を抽出し、当事者から聞いた未来構想を分析する。成果をまとめると、技術革新の手がかりや社会変革の土台になる。隠れている宝物を見つけ、役立てるという発想だ。

理化学研究所未来戦略室で、専門の科学者たちに100年後の世界像を聞いている。「移動」「食料確保」などのテーマで、技術の可能性を探る試みだ。例えば人工光合成ができると、どんな社会になるか予測してもらい、データにしている。

こうした試みやミラツクでの活動を重ねていけば、「だれもが天才に勝てるような時代が来る」。手法を公開し、「成果を積み上げて、千年先まで使える学びの場を育てる」考えだ。

いま、未来予測を求める声が高まっている。高齢化や環境問題など地球規模の課題が立ちふさがる。「先行き不安が強いので、みんな未来を知りたいのではないか」

25年大阪万博のテーマも「未来社会のデザイン」。日本が世界をけん引する可能性も出てくる。「いかに先端的な取り組みができるかが鍵をにぎる」と期待する。

にしむら・ゆうや 1981年、大阪府池田市生まれ。阪大大学院で人間科学の修士を取得。日本生産性本部などを経て、ミラツクを設立。未来予測による起業支援などに取り組む。2017年から理研未来戦略室イノベーションデザイナー、関西大特任准教授。阪大、京都精華大でも教えている。