経済教室

災害からの安全保障

常設の防災復興庁が不可欠

五百旗頭真 ひょうご震災記念21世紀研究機構理事長

ポイント

○ 東日本大震災では政府が創造的復興提唱

○ 復興庁設置期限の21年以降も課題は残る

○ 日本列島の防災ノウハウ生かす司令部を

世界銀行は「東日本大震災からの教訓」と題する報告書を2012年秋にまとめた。それに言う。この列島の住民は、過去2000年にわたり繰り返し災害に見舞われ、その中で対処ノウハウを蓄積してきた。であればこそ、大災害の犠牲がこの程度に抑えられた。

その一例として「釜石の奇跡」と呼ばれた事例に言及した。釜石市鵜住居(うのすまい)の中学校・小学校の生徒たちが、日ごろの「てんでんこ」の学校教育を心に留め、大揺れの直後に丘に向かって走り始め、教職員もそれに続いて約570人全員が助かった。報告書は、それは奇跡でも何でもない、災害への認識に基づく教育と訓練の成果にほかならないと言う。

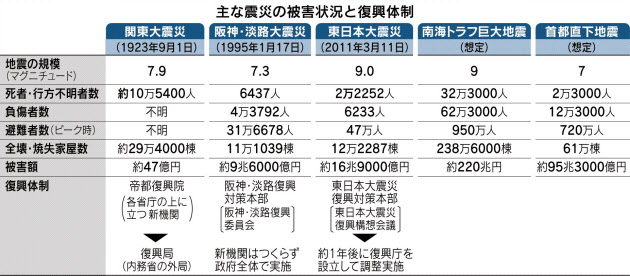

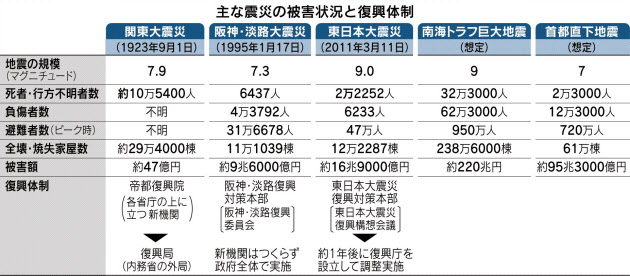

2000年の歴史の中でも、やはり近代、とりわけ阪神・淡路大震災以降四半世紀の対処の進展が重要だと思う。そこで大正期の関東大震災、日本列島が地震平穏期から活動期への転機となった阪神・淡路大震災、そして東日本大震災への日本社会の対処の変遷をまずスケッチしておきたい。

◇ ◇

関東大震災は10万5千人という日本災害史上最大の犠牲者を出した。この惨禍を機に、立派な帝都東京をつくる創造的復興を主張したのが後藤新平内相だった。年間国家予算が約15億円の時代に30億円の予算を復興に投じ、各省庁の上に立つ復興院を設立して帝都改造を断行せんとした。

当然ながら諸省庁の反発は強く、井上準之助蔵相は復興予算を約14億円に半減し、例えば学校再建は文部省というように、各省庁が管轄分野の復興を担当するよう、約8億円の予算を措置した。残りの6億円余りが新都市計画など復興院の事業の予算となった。

しかしながら後藤が既存の大政党の政友会、民政党を排する政界再編を策したことへの反発は激しく、両党の合意により帝国議会は復興院の予算をゼロとして葬った。政変により後藤内相自身もわずか4カ月で失脚した。復興院の事業は内務省の外局として新設された復興局に引き継がれた。

だがそこに帝都構想を後藤と共有していた官僚や学者が幹部として流れ込み、全国のモデルとなる都市計画が実施された。後藤は失脚したが、創造的復興の構想はかなり生かされた。

阪神・淡路大震災に際して、政府は後藤的紛糾を回避せんとした。省庁と競合する新機関を設けず、下河辺淳氏を長とする少人数の復興委員会が被災地と政府をつなぎつつ復興方針を打ち出し、政府挙げて実施にあたった。迅速で効果的な復旧が概してなされた。

しかし復興の考え方をめぐる対立が残った。貝原俊民兵庫県知事らが、創造的復興論を掲げたのに対し、中央行政は財源から壁を立てた。国費は公共施設の復旧まで、旧よりよいものをつくるなら地元の財源によるべし、「焼け太りは許されない」との立場である。

さらに個人の住宅再建に国費を用いてはならない、それは「法体系の整合性にもとる」とした。個々人の生活復興こそ地域再生の基盤と考える県は、個人の住宅再建への公費投入を求め2500万人の署名を集めた。政治が動き、3年後に被災者生活再建支援法が議員立法で成立した。当初は100万円まで、その6年後の法改正で全壊住宅の再建に300万円まで国費が出ることになった。

東日本大震災では、政府自身が創造的復興を掲げ、もはやその点で対立はなかった。津波常習地の東北沿岸に今度こそ安全なまちをつくりたい。問題は財源だ。関東も阪神・淡路も、近代の大震災の復興財源は主として公債という名の借金によった。だが東日本大震災時の国家財政赤字は、既に国内総生産(GDP)比200%に達していた。さらに巨大な復興費を積み増してよいのか。この点は国民が復興税を受け入れたことで解決した。大災害に直面して、この列島の今を生きる国民が支え合うかたちが浮上した。

復興の実施機関をどうするか。新たな機関を設けない阪神・淡路型と、復興院のような強力な機関を新設する意見が対立した。東日本大震災は超広域の複合大災害だ。現場と各省庁の個別対応に任せていては収拾がとれなくなりかねない。政府は復興構想会議を設けて全体的見取り図を示し、実施調整機関として約1年後に復興庁を設立した。後藤の復興院ほど強大ではないが、一省の外局たる復興局より高いレベルの新機関だ。復興庁は被災地に寄り添うワンストップの政府機関としての役割を担った。

◇ ◇

復興庁は発災から10年を経る21年3月に設置期限を迎える。そこで廃止してよいのか。福島を中心になおケアすべき復興課題が残る。それに加え筆者は、今後予想される大災害に備える防災復興庁として再発足させることを提案したい。

平成から令和に移行したからといって、日本列島に大災害の時代が終わるわけではない。18年は大阪と北海道が地震に見舞われ、岡山、広島、愛媛で豪雨災害があった。活発な地震活動と地球温暖化に伴う水害は今後も続く。それに備え「災害からの安全保障」を強化することは、国の国民に対する根幹的任務だ。

おそらく列島の地震活動期は、全国各地に直下地震を起こし、南海トラフの巨大地震に行き着くまで終わらないだろう。首都圏、大阪、京都など大都市に地震が起きれば、想像を絶する悲惨となる。大災害が起きてから、どんな機関をつくるべきかなどと時間を費やすのを繰り返すべきではない。常設の防災復興庁を持ち、あらかじめ対処法を準備して、発災とともに直ちに動かねばならない。

災害の現場へ走る第一線部隊の自衛隊、警察、消防、海上保安庁、医療救援の災害派遣医療チーム(DMAT)、国土交通省の緊急災害対策派遣隊(テック・フォース)など、分権化された日本の機関は極めて優秀だ。だがそれらは総司令部を欠く個別部隊である。全部隊を投入しても足りない大災害で、全体対処をどう決めるのか、日ごろからの研究と準備が不可欠だ。

福島第1原発の3号機に注水する段階になり、現場指揮者が決まっておらず、官邸との間を行き来してようやく応急決定をした対応を繰り返すべきではない。

災害と復興の対策本部を率いて指揮をとるのは首相だが、専門的なスタッフ組織に支えられねば、効果的な対処は期し難い。世界銀行の報告書に言う日本列島の災害への対処ノウハウを体現する機関が必要だ。2〜3年のローテーションで他省庁から回ってくるような寄り合い機関にとどまらず、高度な防災専門家が組み合わされねばならない。

人口、経済、政治機能の集中する首都東京は、地震の起きやすい地下構造をもつ。ここが被災すれば、当の東京の悲惨は言うに及ばず全国的打撃も計りしれない。防災復興庁は首都以外にもう1カ所の拠点をあらかじめ設置すべきだ。双方が連携して様々な重大災害への対処プランを練り、同時に被災地となりうる全国すべての自治体が日ごろから住民を守る備えの水準を高めるよう活動すべきだ。

いおきべ・まこと 43年生まれ。京都大法卒、同大法学博士。専門は日本政治外交史。兵庫県立大理事長 いおきべ・まこと 43年生まれ。京都大法卒、同大法学博士。専門は日本政治外交史。兵庫県立大理事長