プレート動く謎、解明へ研究始動

軟らかな深部に迫る

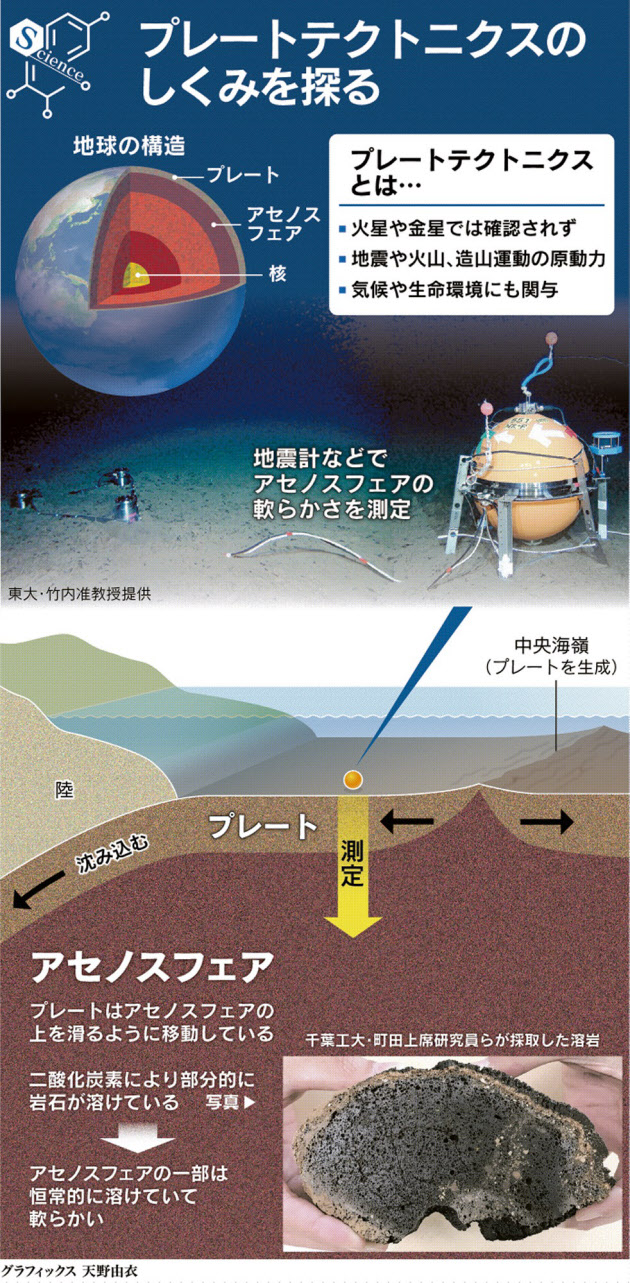

地球の表面は十数枚の固い岩板(プレート)に覆われている。その下には軟らかい岩石層「アセノスフェア」があり、プレートを動かすカギをにぎっているとみられる。直接観察できない難しい対象だが、集中的に調べる日本などの国際共同研究が始まった。地震や火山の活動や大陸が移動する仕組みなどを解明する手がかりになると期待されている。

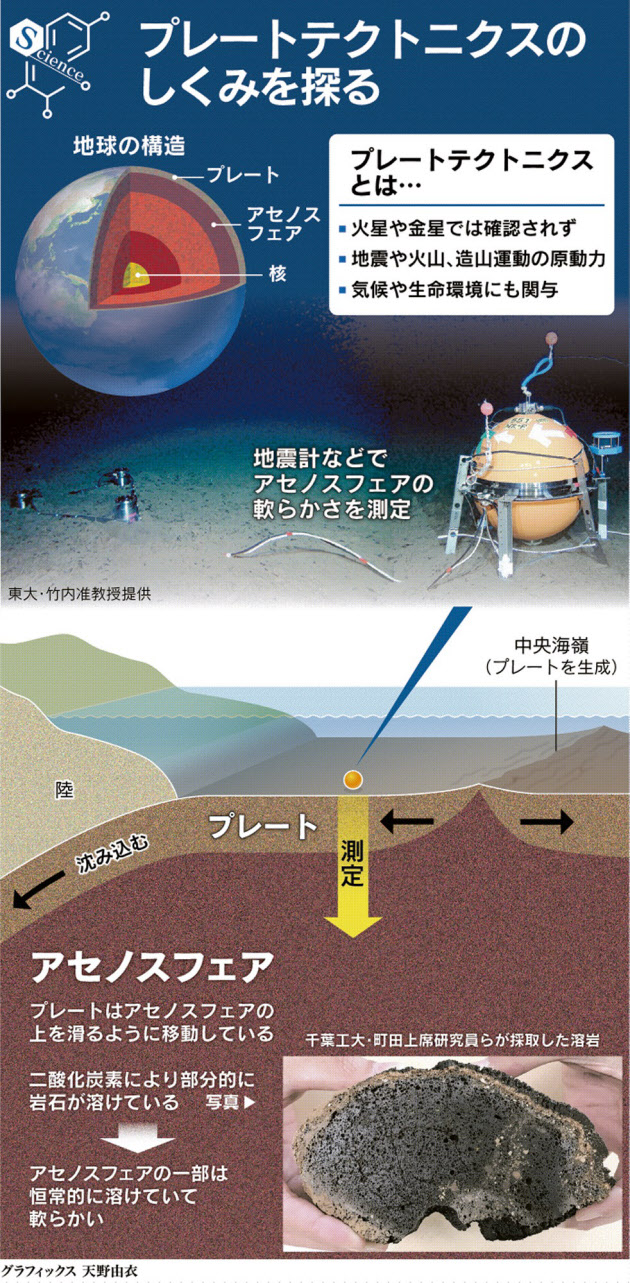

表面はざらつき黒っぽい岩だ。断面を見ると細かい穴がたくさん開いている。千葉工業大学次世代海洋資源研究センターの町田嗣樹上席研究員らがこの4月、調査した小笠原諸島・南鳥島の南東沖の海底で見つけた。「狙った通りのものを採取できました」と表情は明るい。

この岩は「プチスポット」と呼ばれる海底火山から噴き出した溶岩が固まってできた。細かい穴は発泡した痕跡で、マグマにたくさんの二酸化炭素(CO2)が含まれていた証拠になるという。

町田上席研究員は東北地方沖のプチスポットでも同じような溶岩を採取していた。成分を分析しマグマとして噴出する前の状態を実験室で再現してみた。その結果、この岩はアセノスフェアに起源があると分かり、2017年に学術誌に発表した。

アセノスフェアは深さ100キロ〜300キロメートル前後のところにある。地殻の内側にあるマントルの上部に当たる。現在最先端の掘削技術によっても到達できず、アセノスフェアの様子を直接観察する手段はまだない。しかし存在が最近明らかになった新種の火山のプチスポットは、アセノスフェアからの溶岩が海底に出てくる。研究者には貴重な場所だ。

重要な点はCO2が含まれていたという事実だ。町田上席研究員は「アセノスフェアが部分的に溶けている証しだ」と説明する。CO2により岩石の融点は下がる。周囲の温度や圧力などの条件から推測すると、部分的に溶けた状態だと判断できる。

地表付近には何枚ものプレートがあり、その動きが様々な地殻変動を引き起こしている「プレートテクトニクス」の理論が1960年代に登場した。以来「アセノスフェアは溶けているのか溶けていないのか」は、研究者がぜひとも突き止めたい謎だった。

アセノスフェアの状態がなぜそんなに重要なのか。それはアセノスフェアの軟らかさがプレートテクトニクスの根幹に関わっているからだ。

プレートは大陸プレートと海洋プレートに大別できる。海洋プレートは中央海嶺と呼ぶ海底火山でつくられ、年間に数センチ〜10センチメートルの速度で移動している。大陸プレートと接する日本列島沖などで、引きずり込まれるように地球深部に沈んでいく。この動きにはマントル対流という地球内部の現象が関わっているが、それだけではプレートテクトニクスの仕組みを十分に説明できない。

プレートはアセノスフェアの上をするすると滑るように水平移動している。アセノスフェアはいわば潤滑油に相当する。軟らかいからこそ出現する機能といえ、その理由が「部分的に溶けているから」というのが町田上席研究員の考えだ。

東京大学地震研究所のグループもアセノスフェアに関心を寄せる。竹内希准教授と川勝均教授らは、高度な地震計や数値シミュレーション(模擬実験)を駆使しアセノスフェアの軟らかさを精密に測定する技術を開発した。10〜14年にかけて北太平洋の海底約20カ所を調査し、その成果を17年に発表した。

地震波の伝わり方を軟らかさの指標にしている。周波数の高い地震波は軟らかいアセノスフェアで急速に弱まる。地震波の「減衰の強さ」を示す数値が、アセノスフェアでは固いプレートに比べて100倍以上大きくなる結果を導き出した。

プレートテクトニクスは地震や火山などの活動をうまく説明する。これらの活動は気候や生命環境の形成との関わりも深い。太陽系内で隣り合う火星や金星は地球に似ている惑星だが、プレートテクトニクスのような現象は確認されていない。どうして地球だけで起きているのかは、答えが見つかっていない科学の難題の一つだ。竹内准教授は最終的な目標として「物理現象として詳しい仕組みを明らかにしたい」と話す。

川勝教授らを中心とするグループは18年から、米国や韓国などの研究者らと協力して大規模な調査を始めた。太平洋全域の海底に地震計や電磁力計を設置し、10年がかりで観測する。プレートとアセノスフェアの全体像の解明を目指している。