経済教室

成長の源泉はどこに(下)

適正な競争へ誘因設計カギ

中林真幸 東京大学教授

ポイント

○ 明治の司法・教育制度改革が大きな成果

○ 倫理だけで国際レベルの品質達成できず

○ 投資家の勘や硬軟が強い資本主義つくる

1938年、日本は国家総動員法により市場経済を停止した。戦後も規制と保護は長く残った。残る規制を撤廃し、株式・社債市場が企業金融を担う資本主義経済を取り戻す改革が、橋本龍太郎内閣が96年に着手し、小泉純一郎内閣が完了した金融制度改革だ。

だが空白の60年の間に、先輩から後輩へ引き継がれるはずだった暗黙知は失われており、過去20年の構造改革は手探りだった。遠くなった記憶は、歴史を学んで呼び覚ますしかない。

本稿では、私たちが歴史のかなたに忘れてしまった成長の源泉を振り返りたい。特に明治維新の成果である司法制度と教育制度、製造業の競争力、そして企業統治に焦点を当てる。

◇ ◇

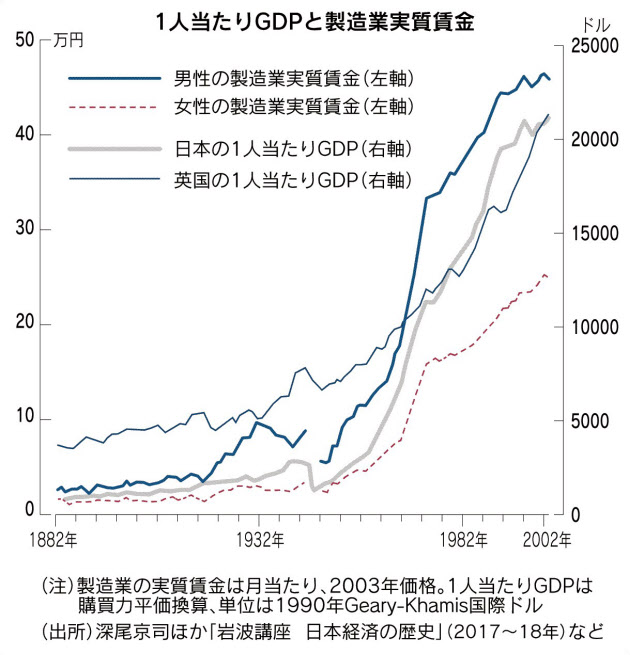

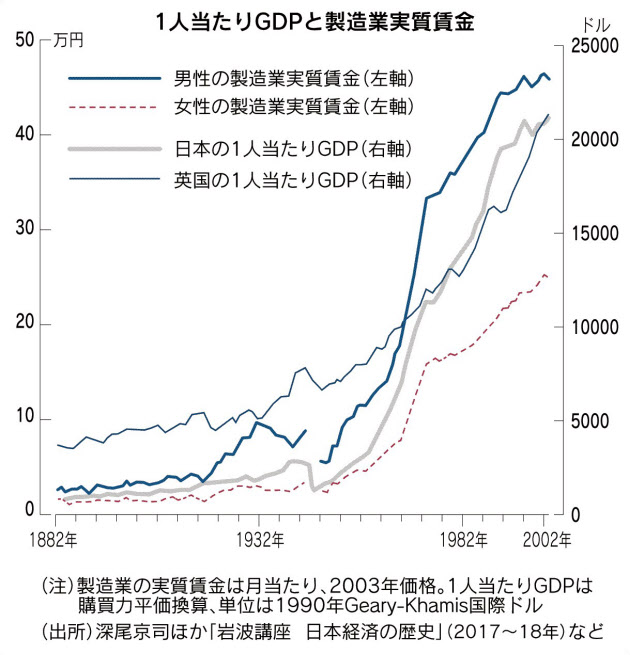

日本の1人当たり国内総生産(GDP、購買力平価換算)の伸び率は1880年代、産業革命とともに上向く。1930年代にはさらに加速し、戦中の破壊と戦後の復興期を除いてならせば、70年代に続く長期的な成長軌道に入る。70年代には英国をはじめとする普通の先進国に追いつく(図参照)。製造業の実質賃金の推移が示す通り、この間の生産性上昇を主導したのは製造業だった。

1880〜1920年代の日本では、短期間のうちに、生糸を生産する製糸業や木綿糸を生産する綿紡績業が国際競争力を獲得した。強い製造業の原点はこの時代にある。また英ポンドを基軸通貨として大英帝国の安全保障の下にモノ、カネ、ヒトが自由に移動したこの時代は、米ドルを基軸通貨として米国の安全保障の下に世界経済が統合された80年代以降の「グローバル化の時代」と並び、「第1のグローバル化の時代」と呼ばれる。弱肉強食の時代だが、後発国は先進国市場に割り込む機会も得た。

個人の利益追求を原動力とする市場経済の成長には財産権を保護し、その自由な取引を保護する国家の役割が必須だ。江戸幕府は農民の土地所有権を保障し、代官や町奉行を通じて民事訴訟業務を提供したが、その適用が幕府領に限られていただけでなく、人員の不足から執行力も弱かった。

一方、大日本帝国憲法は全国民に裁判を受ける権利を認め、全国を300カ所余りの裁判所網で覆った。また裁判官と検察官には軍部と同等の独立性が与えられた。他人同士の財の取引も、洗練された金融債権を取引する証券市場も、強い司法がなければ成り立たない。組織規模の点からも独立性の点からも強い司法が市場経済の拡大を促した。

橋本内閣と小泉内閣は金融自由化とともに司法制度改革を推し進めた。行政による事前の規制を緩和し、司法による事後の監視を強化することは、明治以来、市場経済拡大の王道だ。法務サービス供給増加のための法曹人口拡大も正しい。

1872年に小学校義務教育の導入が始まり、就学率は1900年までに8割を超えた。神門善久・明治学院大教授は、20世紀前半までの1人当たりGDPの上昇が小学校以上の累積卒業者数の増加に20〜30年遅れることを示した。20年超の超長期投資を実現するために、政府による教育の義務化と投資が必要だった。

また深尾京司・一橋大教授らは、1885〜99年の非1次産業での労働生産性の上昇率(年1.74%)のうち、1.46%が、技術移転や技術進歩、そして教育による労働の質を反映する全要素生産性(TFP)の上昇によると推定する。

明治政府は財政基盤が脆弱な中でも、東京帝国大学、京都帝国大学、東北帝国大学をはじめ、基礎研究をする研究大学を複数設置し、互いに競争させた。

産業化の初期段階では、先進国からの技術移転により生産性を向上させられるので、独自研究の振興は必須ではない。だが1930年代に重化学工業が本格的な発展を始めるとともに、日本独自の技術が産業発展に貢献し始める。その時に実用化されうる基礎研究と実用化を担う技術者を準備したのは、半世紀を遡る研究大学の整備だった。

◇ ◇

製糸業は米国市場で先行するイタリアを追い落とし、市場占有率は1880年代末までに5割、1920年代には8割に達した。

筆者の研究によれば、その急激な発展は、長野県諏訪郡の製糸企業組合である開明社の1884年の改革に始まる。それまで日本の製糸企業は、欧米の顧客を欺いて粗悪な製品を売りつけようとしていた。そこに商機を見た開明社は、厳格な品質検査を実施して合格した製品にのみ、「開明社」の商標を添付して出荷した。それが米国の織物業者に支持されたのである。

開明社の成功により、日本の製糸企業は「品質」を武器に利益を得ることを覚えた。さらには個々の労働者の賃金に対しても、品質検査により大きく差を付ける競争的な賃金体系を整備し、労働者を品質向上競争へと駆り立てた。

日本の製造業は「匠(たくみ)」の伝統といったような、文化的な背景から品質本位の成長を遂げてきたわけではない。より多くの利潤を得たい企業、より多くの賃金を得たい労働者の便益追求行動を、品質向上へと編み上げる誘因の設計により成功したのである。

2018年は自動車産業をはじめ製造業大企業での検査不正が話題となった。そうした事件が起きると、ともすれば現場の倫理感覚に注意が向くが、倫理だけで国際競争を勝ち抜く品質水準は達成できない。品質を改善した企業と、それに貢献した労働者が得をする仕組みが、世界最強の製糸業を生み出したことを思い出したい。

製糸業に続き国際競争力を獲得したのは、綿紡績業だ。先行する英国やインドの紡績企業と競争するために、日本の紡績企業も大規模な工場を建設する必要があった。そのために用いられたのが、証券市場からの資金調達だった。

国家総動員法施行後の日本とは異なり、明治から昭和初期の投資家は利にさとかった。投資家は利益の使い道として、配当として株主に還元させるのか、設備投資を促して長期的な株価成長を狙うのか、ぎりぎりの判断を下した。

結城武延・東北大准教授によれば、優良企業の投資は株価上昇の形で歓迎され、非優良企業の投資は株価下落という形で株主還元への圧力に見舞われた。1930年代、日本の綿紡績業は英国を抑え世界最大となる。資本市場で投資家を説得し得た優良企業の投資がその成長をもたらした。

過去20年、金融制度改革とともに物言う株主の存在感が高まっている。それは短期的には株主還元圧力を増し、設備投資を抑制するかもしれない。しかし成長志向の投資家が育ち、企業が投資家との対話をいとわなければ、資本の論理と製造業の長期的な成長は矛盾しないことを、1世紀前の紡績業の例は示している。

その伝統に立ち返るためには、投資家も長期的な投資の勘を取り戻す必要がある。将来性が乏しければ株主還元を、将来性が高いと踏めば投資を促す硬軟が、強い資本主義をつくったことを思い出そう。

なかばやし・まさき 69年生まれ。東京大博士(文学)。専門は経済史、経営史、比較制度分析 なかばやし・まさき 69年生まれ。東京大博士(文学)。専門は経済史、経営史、比較制度分析