新しいモノ・サービスの創出こそが成長をけん引する。新しいモノ・サービスが次々に登場すれば構成比は大きく変わるから、図のような関係が生まれるのだ。

新しいモノ・サービスの創出こそが成長をけん引する。新しいモノ・サービスが次々に登場すれば構成比は大きく変わるから、図のような関係が生まれるのだ。

経済教室

成長の源泉はどこに(上)

新しいモノ・サービスが主導

吉川洋 立正大学長

ポイント

○ 人口より1人当たりGDPの伸びが重要

○ イノベーションに技術進歩以外の要素も

○ デフレや人口減より企業行動が停滞要因

経済が持続的に成長するということは、長い人類の歴史の中で決して自明ではなかった。18世紀の産業革命を経て近代的な経済成長が始まってからのことだ。それは地球環境も含め様々な問題を生み出しながらも大きな成果をもたらした。

例えば今日、平均寿命が80歳前後の国はいずれも1人当たりの国内総生産(GDP)が3万ドルを超える。逆に1人当たり所得が低い赤道直下のアフリカの国々の平均寿命は50歳代だ。

かつて米国で出された報告書「メイド・イン・アメリカ」は「To live well, the nation must produce well」(生きるためには生産しなければならない)という文章で始まる。経済成長は日本を含めた先進国でも、いまだに大きな課題だ。

◇ ◇

経済成長はいかにして生まれるのか。日本で注目を集めるのは人口動態だ。日本の人口は2115年には5050万人まで減少する(国立社会保障・人口問題研究所の中位推計)。実際に働く人の数である労働力人口は、高齢者や女性がどれだけ労働市場に参加するかなど様々な要因に依存するが、やはり急激に減っていくことに変わりはない。

労働政策研究・研修機構の推計では、現在6530万人いる就業者は40年に、経済成長と労働参加が進むケースでも6024万人、進まないケースでは5245万人まで減る。人口が減るのだから成長できるはずはない、よくてゼロ成長だと考える人も多い。

人口の減少が一国経済にマイナスの影響を与えることは間違いではない。しかし経済成長は決して人口だけで決まるものではない。「1人当たり」のGDPの伸びの方がはるかに大きな役割を果たすからだ。

例えば中国経済は少し前まで10%成長を続けていたが、人口の増加率は1%ほどだ。年々1人当たりGDPが9%ずつ成長していたのである。中国経済の成長率は6%程度に減速してきたが、人口動態が変わったわけではない。1人当たりGDPの伸び率が9%から5%に低下したのだ。

1人当たりGDPの伸びが定量的に大きな役割を果たすという事実は、人口減少時代に入った現在の日本経済にも当てはまる。過去20年間、日本経済の実質経済成長率は平均0.8%だ(1996〜2015年、2011年基準)。既に労働力減少時代に入っているから、労働の成長への寄与は年平均マイナス0.3%だ。しかし「投入労働当たりのGDP」が1.1%成長したことにより、0.8%の経済成長が実現した。

経済成長の柱である1人当たりGDPはどのようにして伸びるのか。機械など資本投入の貢献もあるが、成長の源泉ともいうべき最も重要な要因はイノベーション(技術革新)だ。実証分析をする際、スタンダードな手法である「成長会計」では、労働と資本の貢献以外の「全要素生産性」(TFP=Total Factor Productivity)という概念でとらえられることが多い。

◇ ◇

成長の源泉はイノベーション・TFPだが、その実体は何か。それが問題だ。生産の現場に次々と現れる新技術は分かりやすい。かつて駅の改札が人力から自動に代わったが、同じことは建築現場やスーパーのレジなど至るところで進行中だ。人工知能(AI)も含めこうした技術は、人手不足の問題を解決する鍵だ。過去250年、資本主義経済の歴史は、労働力不足に伴う賃金の上昇が促す省力化の歴史だったといえる。

しかしイノベーションは決して生産の効率化をもたらすハードな技術の進歩だけではない。例えば客足の遠のくそば屋の主人が地域の特性を考えイタリアンに変えた途端に、店が大繁盛したとしよう。成長会計によりこの変化を分析すればTFPが上昇したことになる。そば屋の主人の決断は立派なイノベーションだ。

イノベーションにはハード・ソフト様々な種類がある。特に重要なのが新しいモノ・サービスの創出だ。既存のモノやサービスに対する需要は必ず飽和する。これが経済の鉄則だ。スマートフォンですら、普及が一巡するとともに伸びが頭打ちになりつつある。需要の伸びが著しい新しいモノ・サービスが生まれなければ、1人当たりの所得の伸びはゼロ、すなわち経済成長は人口の増加率に等しい水準まで減速していく。

ちなみに多くの場合、新しく生まれるモノ・サービスは、姿を消すモノ・サービスより付加価値が高い。人口が減るから消費の総額は減らざるを得ないと考える人も多いが、それは1個100円の商品を売り続けるイメージを持っているからだ。成長に伴い単価が上がるから、人数が減っても消費の総額は増大する。これが経済の歴史だ。もちろんそのためには付加価値の高い新しいモノ・サービスが創出されねばならない。

経済成長に伴い産業構造が変化することはよく知られる。高度成長が始まる前の50年には農業など1次産業が26%のシェアを占めていたが、00年にはわずか1.8%まで低下した。

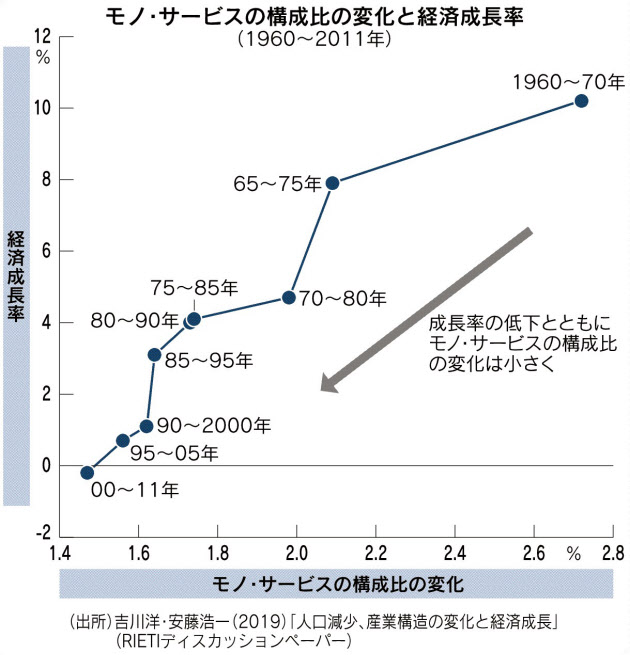

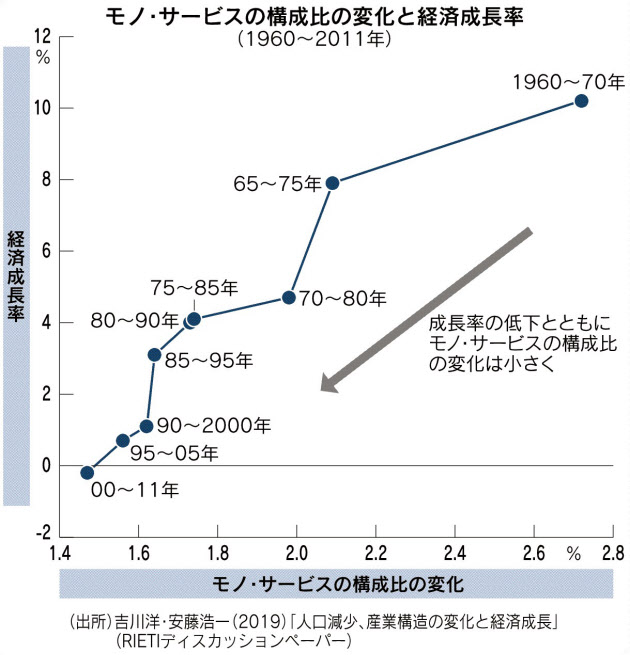

こうした産業構造の変化はマクロの現象だが、安藤浩一・中央大教授と筆者は経済産業研究所のプロジェクトで、総務省「接続産業連関表」の最も細かい「基本分類」のデータを用いて、ミクロのレベルに近いモノ・サービスの構成比の変化と経済成長率の関係を調べた。

図は60〜70年から00〜11年まで10年ごとに、約500のモノ・サービスの構成比がどれだけ変化したかを表す指標(横軸)と、同じ期間の平均成長率(縦軸)の関係をみたものだ。日本経済は右上から原点に近い左下へと歩んできた。高度成長期など成長率が高いときには新しいモノやサービスが次々に登場したから、結果として構成比が大きく変化した。しかし成長率の低下とともに構成比の変化は小さくなった。

新しいモノ・サービスの創出こそが成長をけん引する。新しいモノ・サービスが次々に登場すれば構成比は大きく変わるから、図のような関係が生まれるのだ。

新しいモノ・サービスの創出こそが成長をけん引する。新しいモノ・サービスが次々に登場すれば構成比は大きく変わるから、図のような関係が生まれるのだ。

平成の30年間、日本経済は閉塞感を払拭できなかった。デフレ、人口減少を根本的な問題と考える論者が多いが、筆者はくみしない。日本企業がインパクトのある新しいモノ・サービスの創出やプロダクトイノベーションに成功しなかったことが経済停滞の根因だ。

過去30年、日本経済は情報通信技術革新の潮流に立ち遅れた。大競争を制した米グーグルなど巨大IT企業(GAFA)の躍進は新時代の潮流を象徴するが、これで勝負がついたわけではない。デジタル技術はあくまでも道具であり、問題は何をつくり出すかだ。

新しいモノ・サービスはわれわれの生活を変えるから、新しい価値の創造でもある。イノベーションの担い手は、誰も見たことのない未来の新しい価値に思いをはせる人たちだ。日本企業が人類史上初めて訪れる超高齢化社会のあるべき姿や、そうした社会の求める新たな価値を考え、素材から最終的な消費財・サービスまでプロダクトイノベーションに突き進むことが日本経済活性化の鍵である。

よしかわ・ひろし 51年生まれ。東大経卒、エール大博士。専門はマクロ経済学。東大名誉教授 よしかわ・ひろし 51年生まれ。東大経卒、エール大博士。専門はマクロ経済学。東大名誉教授