経済教室

「情報の時代」の未来㊤

変革に数10年強い意志を

想像超える新産業登場も

森川 博之 東京大学教授

ポイント

〇 デジタルが全産業に浸透する素地が整う

〇 モノのサービス化など事業領域を再定義

〇 組織や働き方の変革など困難伴う覚悟を

インターネットやスマートフォンの登場で社会は大きく変わったものの、まだまだ初期の段階にいるにすぎない。 デジタルが隅々にまで普及することで、環境、都市、農業、 資源、流通、土木、医療、教育などあらゆる分野で変革が促され、産業・経済・社会構造までもが大きく変わる。極論すれば、デジタルの最終目的は、持続的な成長が可能な新たな国づくりを行っていくことにある。

地球規模で解決しなければ ならない人口爆発、食糧や資源の枯渇、大規模自然災害、 環境破壊などの課題や、国内で解決しなければならない人口減少、少子高齢化、社会資本ストックの劣化などといっ た課題に対して、デジタルが一助となり得る。現在の世の中のあり方は過渡的なものであるというマインドでもって、新しい産業や社会の確立を目指さねばならない。

デジタルはこれまでにも、 我々の社会、産業、生活を抜本的に変えてきた。特にコミュニケーション、メディア、 金融、保険などの領域に与えた影響は大きい。超高速取引などのように競争条件を変革したものから、コンテンツのデジタル化によるオフショアリング(業務の海外委託)などのように事業モデルの変革につながったものまで、例を挙げればきりがない。

しかしながら真の意味でのデジタル変革はこれからだ。 クラウト、センサー、無線といった情報通信技術を手軽に利用できるようになったことが大きい。自動車、産業機械、 医療機器といったモノまでもインターネットにつながるようになり、デジタルがありとあらゆる産業領域に入り込む素地が整つてきた。

デジタルの対象領域が一気に広がったことで、企業では総務や情報システムなどの部門に限らず、デジタルとは縁遠かった現業部門も積極的にデジタルに立ち向かわねばならない。現場から上がってくるデジタルデータが、生産性の向上とともに、付加価値の創出を目指すデジタル変革の起点となるためである。

工場の内外で原料、部品、機器といったあらゆるデジタルデータを収集し、高度な分析を行うことで、「壊れたら修理する」から「壊 れる前」の予防保全を実現したり、最終顧客の注文に応じて材料の サプライヤー (供給者)に発注する「マスカスタマイゼーション」を実現したりすることが可能となる。

例えば、港のクレーンのメーカーは港湾管理のサービス提供企業に変貌していく。空調機器メーカーも空間を快適にするサービス提供企業に変わっていく。ある商用車メーカーは、顧客の修理工が必要とする部品や工具を車のトラ ンクに届けるといったご用聞 きサービスまで手掛け始めている。モノがサービスの中 組み込まれることで、モノと顧客に対する価値の双方が高まる。業務のプロセスから上がってくるデジタルデータを活用することで、事業領域の再定義が促進される。

こうしたデジタル化の経済価値は大きい。米マッキンゼ ー・グローバル・インスティテュートは、2025年まで に世界の国内総生産(GDP) に対し年間で最大11兆1千億 ドルの経済波及効果があると予 測している。

フィンテック、自動運転、 シェアリングエコノミーなど ですでに見られるように、業 界の枠をなくし、異業種が入 り乱れながらの競争を促すの がデジタルだ。鉄道会社が不 動産開発や小売業に進出した のと同じで、頭を柔らかくし て将来の事業構造のあり方を 考えなければならない。

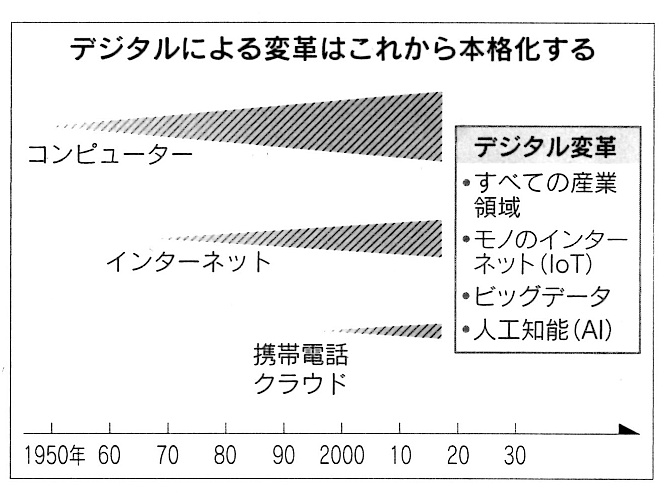

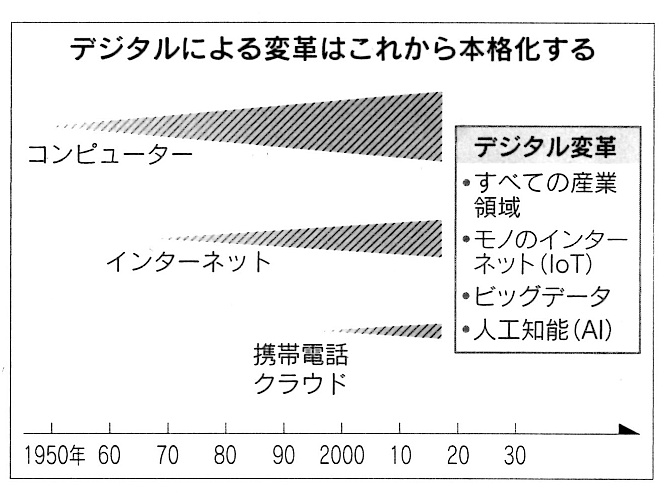

経営学者のピーター・ドラ ッカーは、蒸気機関が鉄道の 登場を促し、郵便、銀行、日 刊紙などの登場につながった と論じた。これを現代に当て はめると、情報通信技術がイ ンターネット、携帯電話、ク ラウド、センサーの登場を促 し、現在はこ うしたデジタ ルのインフラ が整つてきた 段階である。こうしたインフ ラがあるからこそ、あらゆる 産業が変革され、新たな産業 が登場する(図参照)。

もちろん、新たな産業を予測するのは難しい。例えば、米ウォール街やビジネススク ールを生み出したのは、蒸気 機関がきっかけとする説があ る。蒸気機関によって生まれ た巨大な鉄道会社が、巨額の 資金や多くの中間管理職を必 要としたことから、金融セン ターや教育機関の発展につな がったとのロジック(論法) である。しかし蒸気機関が登 場した時点で、ウォール街や ビジネススクールを想像でき た人は皆無であろう。

どのような変革が生じるの か定かではないものの、デジ タルがあらゆる産業を変革していくことは確かである。これは、情報通信技術が汎用技術であることによる。特定の 生産物に関連する技術ではな く、様々な経済活動で利用され、関連分野が非常に広い技 術のことである。

汎用技術が世の中に与える 影響は極めて大きい。あらゆ るものの再定義が必要となるためで、各分野に浸透するに は10年単位の長い年月がかかる。代表的な汎用技術の一つ である電力をみても、米国で 電灯事業が始まったのは1881年だが、工場の電化は遅 れ、電化による生産性上昇がみられたのは1920年代以降とされる。蒸気で設計された工場を電化するには、電化設備の導入のみならず、工場の設計、組織、働き方、賃金体系なども刷新しなければならなかったためである。

デジタルも同様に、長い年月を経ながら着実に浸透して いくことになる。例えば、農 業分野にデジタル技術を導入して生産性向上を図るといっても、当面はデジタルに理解のある先進的な農家のみであ る。作業のやり方自体を変 なければならないため、まだ まだ多くの農家にとっては負担が大きいためだ。

新しい技術は、登場直後に人気が過熱する、いわゆる「バブル」がはじけてから数十年 たって初めて「本物」になったという歴史がある。例えば、1840年代に英国で鉄道株のバブルが起きたが、実際に 鉄道の黄金期が訪れるのは1880~90年にかけてでる。1929年の世界大恐慌 も、自動車株と電力株のバブルが一因とされるが、自動車や電気が社会の隅々にまで行 き渡ったのは1950~60年 にかけてである。

インターネットでも2000年ごろにバブルが崩壊し、 08年にリーマン・ショックが 起こった。この事実を踏まえると、デジタルが社会に浸透するのはこれからであり、変革には数十年かかる。

企業経営者らはデジタル化を強い意志でもって進めなけ ればならない。デジタル化は 事業、組織、働き方などの変 革にもつながるため、危機感 などがない限り、かじを切る ことが難しいためである。しかし、経済協力開発機構(OECD)は16年の報告書によ ると、10%の高生産性企業は 堅調な生産性の伸びを維持しているものの、残りの90%の 企業との格差が徐々に拡大していると指摘する。デジタル化は徐々に進んでいるとはいえ、まだまだ不十分だ。

日本では人口減少、医療・ 社会保障関係費の増加、地方の疲弊、国土保全費の増加などといった将来への危機感が身近な問題として共有されつづある。このような危機感は、 デジタル化を後押しし、生産性を高め価値の創出につなげ るよい起点となる。人手不 が顕在化しつつある中小企業においてもデジタルで生産性を上げるしかない。デジタ を上手に活用すれば、日本 必ず元気になる。