生活者の平成30年史 データで読む価値観の変化

データで読む「平成」の変化、生活者には「平静」でなかった

博報堂生活総合研究所

人口の激減、急速に進んだ少子高齢化、最多となるひとり暮らし――この連載では『生活者の平成30年史』(博報堂生活総合研究所 著)の抜粋によって、平成30年間の生活者の意識や行動、価値観の変化を振り返ります。第1回では、変化の背景をなす生活環境について確認していきます。

◇ ◇ ◇

まず、人口構造や世帯構造の変化、就労、収入などマクロな視点に立って、総務省や内閣府などの政府機関が発表している統計データを中心にご紹介します。

1989年に始まった平成は、始まった途端の1991年にバブル経済が崩壊したわけですが、ほかにも大きな転換点がありました。本連載でご紹介するデータからは、「平成」が生活者にとって心穏やかに過ごせる「平静」の時代ではなかったことが感じられるはずです。

人口は平成半ば過ぎに激増から激減へ

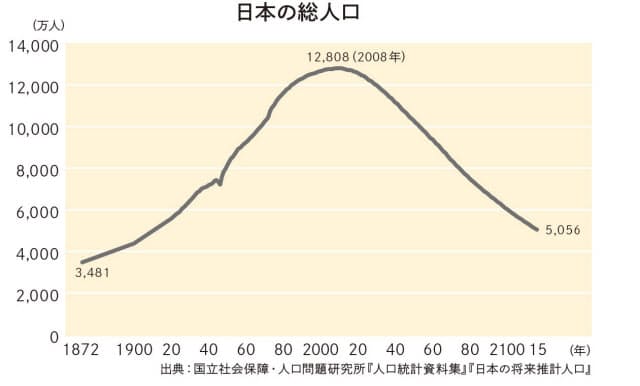

図表1―1

図表1―1は、「日本の総人口」を表しています。増加の一途だった日本の人口がピークを迎えたのは2008年(平成20年)のことでした。この事実は、既にご存じの方もいらっしゃると思いますが、長期スパンで人口の推移をみると、その歴史的な重要性が浮かび上がってきます。1872年(明治5年)の人口は、3481万人にすぎず、2008年までの136年間で4倍近くの1億2808万人に達しました。そして、実はこのピークを境に、約100年後の2115年には、5056万人と4割にまで減少すると予測されています。博報堂生活総合研究所(以下、生活総研)では、様々な講演でこの人口予測の話をしていますが、みなさん一様に、今後の人口減少の激しさに驚かれるのです。

図表1-1 日本の総人口 これまでの人口増加があまりに一方通行的だったため、「人口は増えていくもの」「減るといっても緩やかなもの」という認識が人びとに根付いてしまっているのかもしれません。

いずれにせよ、2008年(平成20年)は、長期スパンでみた時の日本社会の大きな転換点だったということは間違いありません。

急速に進んだ少子高齢化

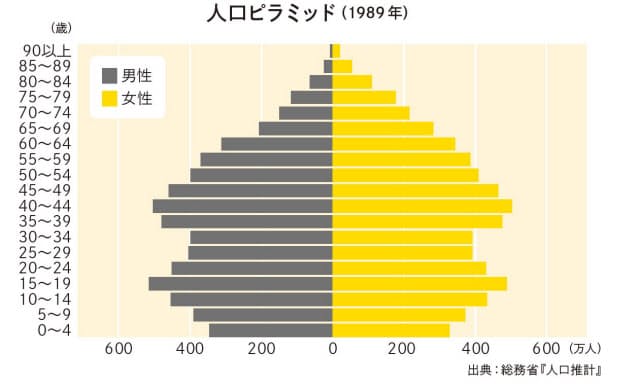

図表1―2

少子高齢化。これも日頃からよく見聞きする社会問題であるため、私たちはずっと前から少子高齢型の社会だったように思いがちです。しかし、平成の30年間の変化は、この観点でもやはりドラスティックだったといっていいでしょう。平成元年、1989年の「人口ピラミッド」(図表1―2)では、実はまだ人口のボリュームゾーンは、40代と10代にありました。これは同世代人口が多い団塊世代がまだ40代であり、その子どもたちも多かったためです。つまり、平成の初めは社会のマジョリティが「子育てをする家族」であるとイメージできる時代だったわけです。

図表1-2 人口ピラミッド(1989年) その後、2007年には団塊世代が60歳になって退職を始め、企業内の技術伝承の危機などが叫ばれたことは、ご記憶の方もいらっしゃるのではないでしょうか。この年、65歳以上の人口比率、いわゆる高齢化率も21.5%を超え、定義上、日本は「超高齢社会」となりました。そして、2018年の「人口ピラミッド」は、図表1―3に示す通りです。

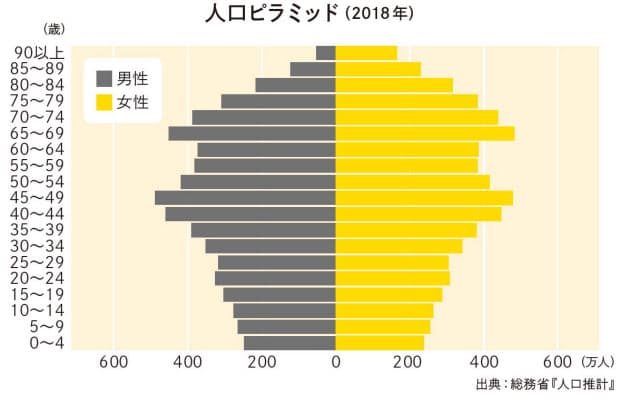

図表1-3

図表1-3 人口ピラミッド(2018年) ボリュームが高齢側に偏り、30代以下の人口が細っています。かなり以前から警鐘としては見聞きしていた少子高齢化が、誰の目にも明らかな現実となったのは、まさに平成の期間だったのです。この環境変化は、生活者の意識や行動、価値観に多大な影響を与えています。

標準世帯が標準ではなくなり、ひとり暮らしが最多に

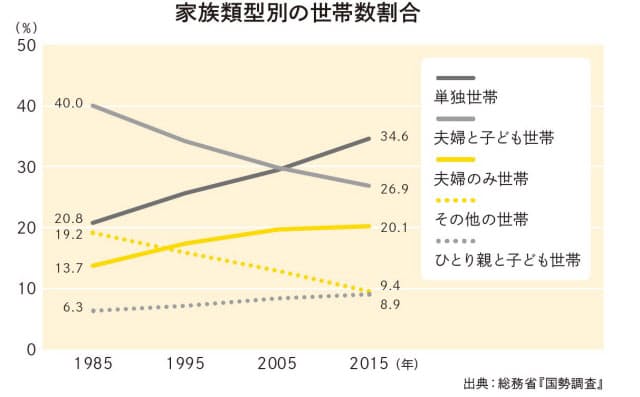

図表1―4 家族類型別の世帯数割合

夫婦とふたりの子どもからなる家族を「標準世帯」といい、政府の制度設計の基準となっている場合もあります。「家族類型別の世帯数割合」(図表1―4)をみても、「夫婦と子ども世帯」は1985年には全世帯の40.0%も占めていました。前述した通り、平成の初期にはまだ、子育てをする家族が社会のマジョリティ、標準とみなすことができたのです。しかし、平成の間に「夫婦と子ども世帯」の割合は低下。2015年には26.9%となり、もはやマジョリティとはいえなくなりました。

その一方、「単独世帯」が急速に増加し、直近では最も多い類型になりました。さらに、「世帯主年齢別の単独世帯数」(図表1―5)で急速に増えているのは、65歳以上の高齢者なのです。

図表1-5 世帯主年齢別の単独世帯数

この世帯構造の変化は、平成の生活者が家族形成や老後といったライフコースの考え方を変えていく、ひとつの要因となっています。

結婚するもしないも個人の自由。多様化するライフコース

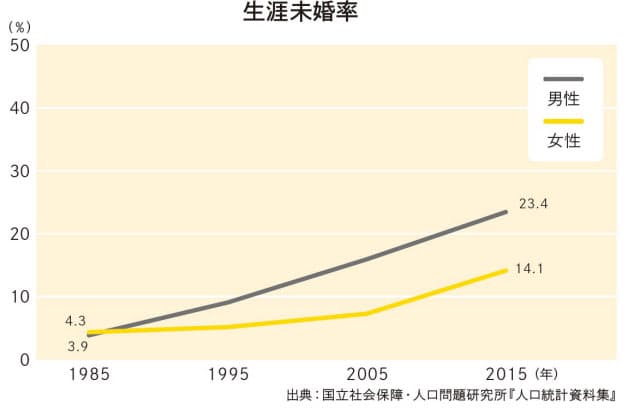

図表1-6 生涯未婚率

50歳時点で結婚をしたことがない人の割合を「生涯未婚率」と呼びます。図表1―6に示す通り、その数値は1985年には男性3.9%、女性4.3%にすぎませんでした。しかし、平成の間に生涯未婚率は上昇を続け、2015年には男性23.4%、女性14.1%と一定数に達しました。結婚しないことも、人生の選択肢になってきたわけです。

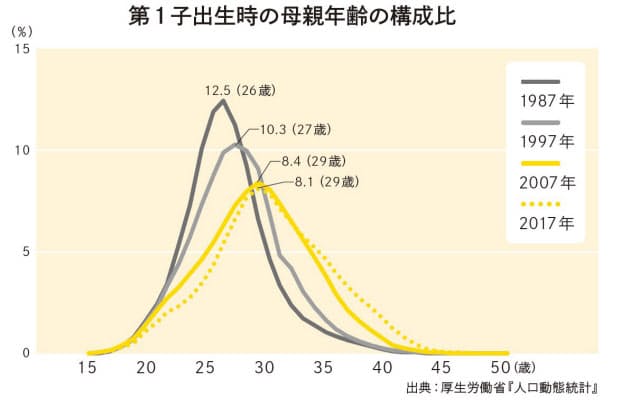

図表1-7 第1子出生時の母親年齢の構成比

また、子どもの出産時期についても選択の幅が広がっています。図表1―7は、「第1子出生時の母親年齢の構成比」です。1987年は、ピークの26歳に12.5%が集中し、22〜29歳の8年間に7割以上の人が第1子を出産していました。一方、2017年には、29歳のピークに8.1%しか集中しておらず、7割以上の人が第1子を出産するのは25〜36歳の12年間と幅が広がっています。子どもをもうけるのか否かだけでなく、何歳で産むのかも個々人で選択が分かれるようになったのです。

ここでは結婚と出産についての変化を取り上げましたが、様々な家族・パートナー関係も含めてライフコースが多様化した平成期。生活者は、決まりきったコースがない分、自分自身でどう生きたいのかを主体的に考える機会が多くなってきたといえるでしょう。

(つづく)

平成の家計は停滞、「貯金すればいつか買える」が覆る

第2回では、生活環境のうち、家計や雇用形態の変化について確認していきます。平成は、人口の激減、急速な少子高齢化、ひとり暮らしの増加などが起きた時代でした。『生活者の平成30年史』(博報堂生活総合研究所 著)の抜粋によって、平成30年間の生活者の意識や行動、価値観の変化を振り返ります。

◇ ◇ ◇

家計は伸長から停滞へ。増えない、貯められない

昭和の時代、日本人には誰もがいつかは手に入れたいと思うものがありました。1950年代後半には「三種の神器」と言われた白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫が羨望の的となり、1960年代後半には「3C」のカラーテレビ ・クーラー ・自動車が続きました。また、自宅を購入することも「マイホーム神話」とまで言われ、日本人の夢のひとつでした。こうした夢を国民全体で共有できたのは、家計収入が年々高くなっていくという期待、そして頑張って貯金していればいつかは欲しいものを買えるはずという期待が前提にあり、多くの人がそれを疑わなかったからでしょう。

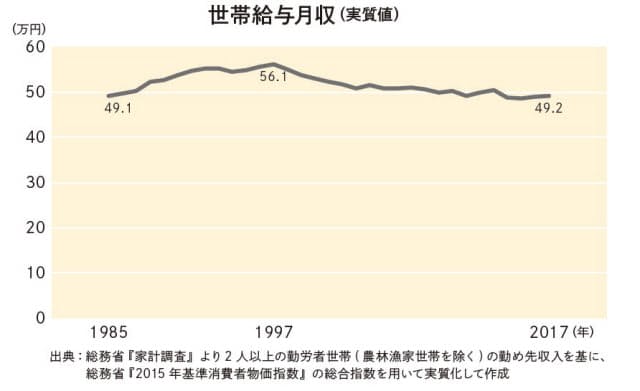

図表2―1の「世帯給与月収(実質値)」

図表2―2の「家計貯蓄率」

この前提もやはり平成に覆されます。図表2―1の「世帯給与月収(実質値)」は、1997年にピークの56.1万円となった後、減少に転じて現在も伸び悩んでいます。図表2―2の「家計貯蓄率」とは、おおまかには収入のうち貯蓄に回る金額の割合を示します(詳細は当該図表の備考を参照)。この数値は1985年には16.2%でしたが、その後低下傾向となり、2016年にはわずか2.2%となりました。平成の間に家計は、増えない、貯められない方向へと転じてしまったのです。

誰もが働く社会へ

家計を60歳までの男性の稼ぎだけで支えるという生活モデルも、平成になくなりました。このモデルにそって設計されていた、国の配偶者控除や年金制度、企業の福利厚生制度などが、次々と見直されようとしているのは読者のみなさんもご存じかと思います。

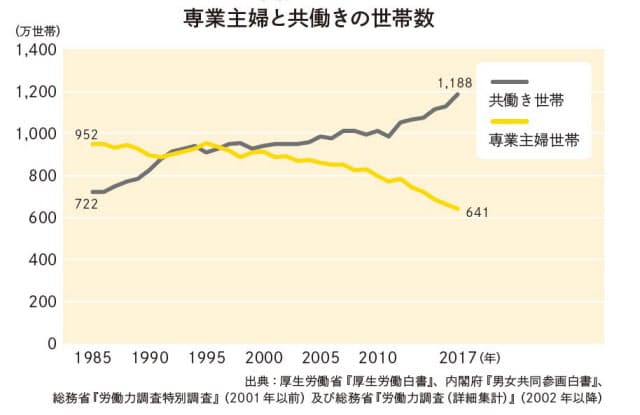

女性の就労状況については図表2―3の通り、1980年代までは「専業主婦」がマジョリティでした。しかし、バブル崩壊後の1990年代後半に「共働き」が専業主婦を世帯数で逆転し、2017年には後者の2倍近くになりました。背景には、女性の就労環境の改善、産業構造の情報・サービス化などに加えて、男性の稼ぎ手だけによる家計では苦しくなってきたという事情もあるでしょう。

図表2-3 専業主婦と共働きの世帯数

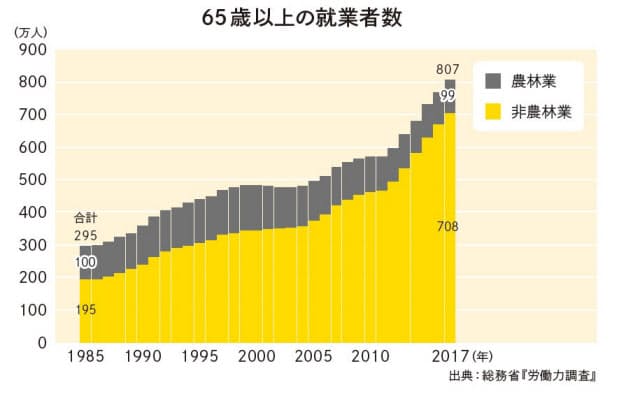

また、高齢者が働くことも一般的になってきました。図表2―4の通り、「65歳以上の就業者数」は、劇的に増えています。昔から農林業従事者は高齢でも働いていたのですが、平成期には非農林業分野の高齢労働者が特に増えました。従来なら、会社を定年で辞め、悠々自適に暮らしていた人たちも、そうはいかなくなってきたのです。

図表2-4 65歳以上の就業者数

平成期に、社会は誰もが働く方向へと変貌していきました。

働き方は、正規型から非正規型へ

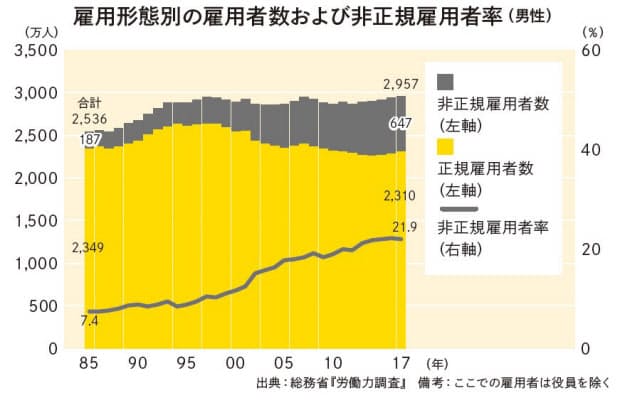

誰もが働くようになってきた社会で、雇用形態はどのように変化したのでしょうか。図表2―5の「雇用形態別の雇用者数および非正規雇用者率(男性)」をご覧ください。男性の正規雇用者数は、1990年代半ばをピークに減少傾向で、それを補うように非正規雇用者数が増えています。非正規雇用者率は、1985年の7.4%から2017年の21.9%まで増加傾向が続きます(ただし、非正規雇用者の増加が著しいのは65歳以上の方々です)。

図表2-5 雇用形態別の雇用者数および非正規雇用者率(男性)

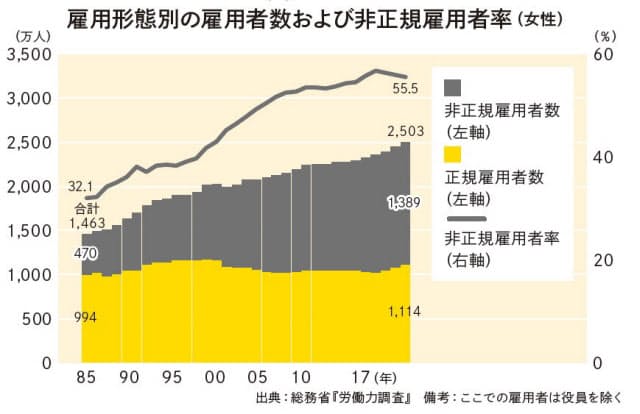

一方、図表2―6は同じ統計を女性でみたものです。前述の共働き世帯の数(図表2―3)でも示されているように、女性の雇用者数はほぼ右肩上がりです。しかし、その増分の多くは非正規雇用者が占めています。女性のほうが家事・育児などとの両立がしやすい雇用形態を選んでいる側面があるからでしょう。

図表2-6 雇用形態別の雇用者数および非正規雇用者率(女性)

男女いずれにしても、平成の間に非正規という選択肢が一般的となり、働き方においても多様性が高まってきたといえます。

進む人生の自由化と多様化

ここまでは、マクロ統計データを用いて、平成における生活環境の変化を概観してきました。人口構造・世帯構造・家計・就労のいずれの面でも、昭和には誰もが「世の中そういうものだ」と思える標準のかたちがありました。しかし、平成には標準がなくなる事態が社会の様々な側面で起こり、今も進行しています。

社会の標準がなくなることは、人生における大きな選択の正解がなくなることであり、その前に立ちすくむ生活者も少なくなかったはずです。しかし裏を返せば、これは人生の選択が自由になり、社会全体としては多様になると考えることもできます。

(つづく)

平成は家族の「標準」なくなる、離婚が婚姻の3分の1にも

人口の激減、急速に進んだ少子高齢化、最多となるひとり暮らし――この連載では『生活者の平成30年史』(博報堂生活総合研究所 著)の抜粋によって、平成30年間の生活者の意識や行動、価値観の変化を振り返ります。第3回からは、「家族」という属性について生活者の長期変化をみていきます。

◇ ◇ ◇

平成の家族の肖像

戦後日本の家族のありようは、親子による「世代継承」を軸とした大家族が、「夫婦」を軸とする核家族化を経て、家族でありつつも「自分」を軸とする個人化の流れで進んできました。この先にあるのは「家族の解体」ではないか――1980年代になると、そんな言説すら見受けられるようになります。

そんななか、生活総研が家族をテーマとする調査を初めて実施したのは、平成前夜の1988年――バブルの真っ盛りの頃です。そこから生活総研は10年ごと30年間に亘る長期時系列調査を行ってきました。この平成の家族の肖像ともいえる記録は、どんな表情を浮かべているでしょうか。

一連の調査の対象者は、妻の年齢が20〜59歳の夫婦が同居する世帯(首都圏630世帯、夫・妻 各630人)です。調査の最大の特徴は、同世帯の夫と妻それぞれに同じ質問を投げかけて反応のギャップをみるという調査手法にあります。

また、2018年の『家族調査』の対象者の一部には、家庭訪問インタビューも行いました。こうした一連の調査からは、夫と妻のパワーバランスの変化に加えて、そこに生まれつつある新しい暮らし方と家族像がみえてきました

家族のモデルがなくなった平成

家族は「社会の最小単位」ともいわれ、連載第1〜2回で論じたような社会全体で起こる変動の影響を強く受けてきました。家族にとってかつて「当たり前」だったことが、この平成30年間にそうではなくなったことがいくつもあります。生活総研の『家族調査』の結果をご紹介する前に、まずは政府機関などが発表しているマクロ統計を中心に、家族のあり方をめぐる社会環境変化を3つ確認していきます。

・「誰もが家族を持つこと」が当たり前ではなくなった

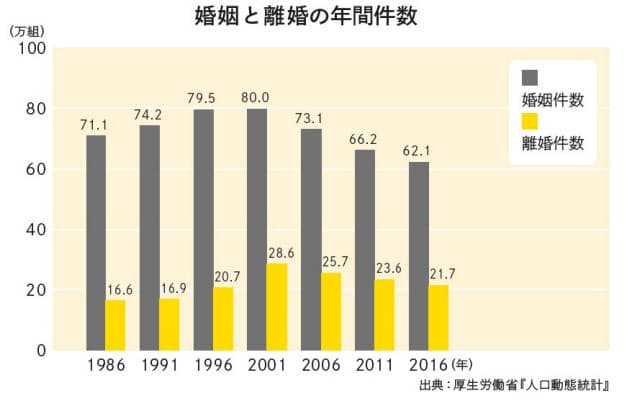

第1回でみたように「生涯未婚率」は上がり続けており、男性では23.4%に達しています(図表1―6)。また、図表3―1に示すように、近年の「離婚件数」は「婚姻件数」の3分の1ほどになっています。つまり、今や結婚しないことも人生の選択肢のひとつですし、たとえ結婚したとしても、その関係は絶対的なものではなくなったのです。

図表3-1 婚姻と離婚の年間件数 このような環境のなか、「家族類型別の世帯数割合」(図表1―4)でも、「単独世帯」が全体の3分の1以上を占めるまでに増え、かつて最多だった「夫婦と子どもの世帯」は減り続けています。

ともに暮らす家族を持つことは、もはや誰にとっても当たり前というわけではなくなったのです。

・「家族の収入が増えていくこと」が当たり前ではなくなった

図表2―1でご覧いただいたように、「世帯給与月収(実質値)」は1997年をピークに減少に転じ、現在も伸び悩んでいます。しかも、年功序列的な賃金制度が崩れたことで、長く勤めても以前ほどには収入が伸びない「給与カーブのフラット化」と呼ばれる状況が年々進みました(図表3―2)。

そのため、結婚して子どもが生まれ家族が増えるとともに、収入も十分に上昇していくという期待を、以前ほど強く持つことはできなくなったのです。

図表3-2 標準労働者の22歳の賃金を100とした場合の55歳の賃金(男性大卒) ・「男は仕事、女は家事を担うこと」が当たり前ではなくなった

図表3-3 国による法制度や取り組み 男性サラリーマンが世帯全員分の収入を稼ぎ、女性が専業主婦として家庭を支えるという、男女別の役割モデルは高度成長期に形成されました。しかし、1980年代には「共働き世帯」が増加し、1990年代には「専業主婦世帯」の数を逆転。現在では世帯数で前者が後者の2倍近くとなっています(図表2―3)。

また、図表3―3のように、国も法整備を通じて、仕事の場での男女平等を推し進めてきました。さらには「イクメンプロジェクト」など、男性の家事・育児参加の推進活動も行われています。

これらの動きは、「夫/妻の役割はかくあるべし」という従来の規範が揺らいでいるということでもあります。そのことが人びとに自由をもたらす一方で、戸惑いを抱かせるという側面もあるはずです。

ここまでみてきたように、平成とは家族のモデル(標準形)がなくなった30年でした。目指すべきモデルがなくなったことで、家族のあり方は生活者が各自でつくる(つくらざるをえない)環境になったのです。

(つづく)